Несколько мелких безделушек из прошлых эпох

1. Кремневый замок мушкета, конец 18 века. Немецкий слесарь: Франц Вальнер.

2. Подвеска 17 века. Золото, рубины и жемчуг.

3. Мюзле для коня (намордник). Германия, 1674 г.

4. Чаша в виде кнопа (плетеного узла). Позолоченное серебро, 1615–1625 гг. Италия.

Революционный дух солдат как ключевой элемент победы

Один из самых заметных генералов времен французских революционных войн Лазарь Гош всячески подчеркивал революционный дух своих солдат как ключевой элемент победы, по крайней мере так следует из описания битвы при Висамбуре.

Примером понимания революционного духа могут служить его действия в битве при Вёрте-Фрёшвиллере, когда во время штурма австрийских позиций его солдаты заколебались, но Гош стал во главе отряда и закричал: Товарищи, по шестьсот ливров за каждое орудие! Солдаты ответили: Принято! — и бросились на штурм. Была одержана полная победа.

Так что начальству всегда надо помнить о том, что дух конечно духом, это все прекрасно. Но людям нужна как бы личная заинтересованность, денег короче не жалейте.

Последний из могикан, часть 2: взаимопроникновение культур, походный рацион индейца, индейские игры

Последний из могикан, часть 2: взаимопроникновение культур, походный рацион индейца, индейские игры

https://oper.ru/news/read.php?t=1051627600

Канал Джона Шемякина в Telegram: https://t.me/gillshem

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/mohicans2.mp3

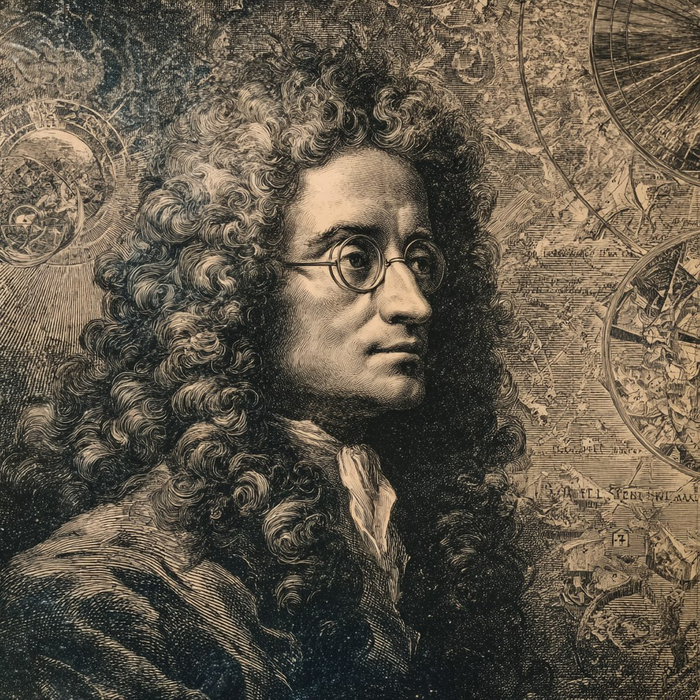

История науки и философии. Лейбниц: связующая нить эпох на стыке перемен

XVIII век в истории Европы начался с полного переосмысления прежних ценностей на базе новых научных достижений, которые и сами требовали осмысления и внедрения в практику. Благодаря прорывам в науке, совершенным Ньютоном, Лейбницем и другими, XVIII век вошел в историю как Эпоха Просвещения, став, во многом, переходным периодом от старого, традиционного мира к новому индустриальному.

Эпоха перемен

Переход от старого к новому - это всегда диалектический процесс, сочетающий в себе слом и деконструкцию прежней конфигурации мира и созидание и утверждение другой, как ожидается, более прогрессивной конфигурации. Старые ценности, старый мир в целом никогда не уходят в небытие полностью. Они сохраняются, выражаясь языком Гегеля, в снятом виде, то есть как бы на фоне, на заднем плане. Все эти прежние ценности уходят как бы в коллективное бессознательное, продолжая оттуда влиять на новое сознание взрослеющего социума.

Но деконструкция старого происходит не только и не столько в умах, сколько в экономике, политике, на полях военных сражений. И одним из таких эпохальных проявлений наступающих перемен во многом стала Великая Северная война 1700-1721 гг., где Россия воевала против Швеции.

Когда война только началась, упомянутый выше и уже известный и уважаемый в Европе на тот момент великий ученый Лейбниц открыто выразил поддержку шведскому королю, желая России поражения, считая её дикой и отсталой страной мракобесия и обскурантизма.

Однако после того как в 1709 г. Петр I нанес шведам ультимативно сокрушительное поражение, фактически уничтожив шведскую армию как явление, Лейбниц благоразумно пересмотрел свои взгляды. Ученый пошел на сближение и даже дружбу с Петром. Каково же было удивление Лейбница, когда он понял, что реальность оказалась полностью обратной его представлениям: это шведский король никогда не интересовался науками и просвещением как таковым, не стремился развивать и распространять науку и образование в обществе, тогда как Петр I жадно впитывал любые знания, до которых только мог дотянуться и не просто впитывал сам, но и тянул за собой к этим знаниям и всю Россию (о методах пока умолчим).

Спустя 5 лет после Полтавской битвы, в 1714 г. Лейбниц написал свой самый известный философский трактат - "Монадологию". Этот трактат стал одной из последних работ ученого и в каком-то смысле философским осмыслением той истины, к которой пришел умудренный опытом старец к концу своей жизни. Через два года Лейбниц скончался - ему было 70 лет.

"Монадология" - удивительный трактат. Там всего лишь 90 коротких абзацев-параграфов и не более 30 страниц (в зависимости от издания). Это классика философии, которая очень легко и быстро читается. Местами "Монадология" кажется даже наивной по своим идеям, но это если не читать между строк и не понимать, что за человек её написал. В этом коротком и "наивном" тексте скрывается поразительная глубина, прозорливость, предвосхищение ряда современных идей и проблем науки и философии, а также ряд ключей к Канту и Гегелю. Некоторые идеи автора - это развитие концепций философов прошлого, другие - абсолютно уникальны и необычны. Что же такого удивительного и интересного написано в "Монадологии"?

"Монадология". Краткий обзор

Лейбниц вернулся к античной идее о том, что весь мир строится из простейших точечных элементов и попытался развить эту концепцию на новом уровне в своем трактате. Свои "точки бытия" Лейбниц назвал монадами (от слова "моно" - один, единый), заимствовав этот термин у пифагорейцев. Концепция монад была развита Лейбницем во многом под влиянием математических размышлений о бесконечно малых величинах, о которого много размышлял и Ньютон, придя в итоге к созданию математического анализа. Важно отметить, что незадолго до Лейбница термин "монада" был возвращен в Западную философию Джордано Бруно, который также считал, что монада есть "точка бытия", в которой сливаются духовное и материальное, субъект и объект.

"Монадология" Лейбница, написанная в 1714 г., открывается словами, очень похожими на "Начала" Евклида:

"Монада, о которой здесь пойдет речь, есть не что иное, как простая субстанция, входящая в состав сложных; простая, то есть не имеющая частей."

Монады - это нематериальные точки бытия, которые не имеют частей, являются неделимыми, однако способны к самовосприятию - "духовные атомы". Они нематериальны именно потому, что не имеют частей, ведь, как пишет Лейбниц, то, что не имеет частей, то и не имеет протяженности и формы.

Так как они не имеют частей, они не могут ни погибнуть, ни возникнуть естественным способом, так как гибель есть разложение, а возникновение - соединение частей. Однако они всё-таки могут, по воле Бога, возникать и погибать мгновенно, не распадаясь на части и не соединяясь из частей.

Монады не поддаются изменению под влиянием из вне, но изменчивы за счет собственного внутреннего потенциала, так как, согласно Лейбницу "монады вовсе не имеют окон и дверей, через которые что-либо могло бы войти туда или оттуда выйти", чтобы изменить монаду.

Так как монада изменяется за счет внутренней самодвижущей силы, она, следовательно, представляет собой "множественность в единстве": монада не имеет частей, но имеет потенциал и силу раскрыть этот потенциал, став чем-то другим, монадой другого типа. Всё это очень похоже на индийскую концепцию "бинду": точка бинду едина, но содержит в себе потенциал множественности, который она реализует, как бы саморасщепляясь.

Согласно Лейбницу, такое состояние монады, при котором она содержит множество в единстве есть то, что мы называем восприятием. Понять это не просто, но можно. Посмотрите на собственное сознание. Оно постоянно направлено на разные предметы. Оно не имеет собственной формы или материального вида, но как бы каждый раз становится тем, на что вы смотрите. Сознание, таким образом, содержит в себе множество вещей, но остается собой, единым и неделимым целым. Сознание есть множество в единстве. Восприятие, о котором пишет Лейбниц, и есть такое множество в единстве, которое однако, может иметь разные степени или уровни. Восприятие у Лейбница всегда направлено на что-то, то есть носит интенциональный характер, что и сближает его с сознанием, если выражаться по-современному.

Интересно отметить, что Лейбниц пишет о невозможности объяснить восприятие механическими причинами. Фактически в 17 параграфе своей "Монадологии" он формулирует сложную проблему сознания так же, как её видят сегодня (например, Дэвид Чалмерс).

Однако Лейбниц пишет, что восприятие еще не есть сознание или точнее, не любое восприятие является осознанным. Само восприятие для Лейбница это нечто вроде предсознания или бессознательное из психоанализа. А так как восприятие, как утверждает Лейбниц, может быть, как осознанным, так и не осознанным, то можно выделять различные уровни или степени осознанности восприятия.

В зависимости от степени сознательности восприятия (осознанности) монады Лейбница бывают четырех типов: 1) голые монады - составляют неорганическую природу, обладают восприятием, но неосознанным 2) монады животных - обладают ощущениями, но неразвитым самосознанием, 3) монады человека - обладают разумом, 3) высшая монада - Бог.

Таким образом, монады Лейбница - это далеко не то же самое, что атомы Демокрита. Все атомы Демокрита различались лишь размерами, но в целом были однородны. Среди монад Лейбница нет ни одной пары, полностью похожих друг на друга монад. Они уникальны, но каждая из них, в то же время, служит живым зеркалом всей Вселенной.

Лейбниц высказывает удивительную мысль о том, что так как каждая монада обладает восприятием, то в соответствии с её восприятием и в её восприятии преломляется и вся Вселенная, что можно воспринимать как множество параллельных Вселенных, однако на самом деле это лишь разные срезы одной и той же Вселенной. Здесь мы видим гениальную прозорливость великого ученого XVIII века, которому бы очень понравились современные споры об интерпретациях Квантовой механики и параллельных мирах Макса Тегмарка. Для Лейбница параллельные миры существуют, но все они - лишь проекция единого мира на наше ограниченное восприятие. Может быть где-то здесь кроется синтез современных теорий в единую картину мира?

Итак, монадология Лейбница - это в некотором смысле синтез идей Платона, Демокрита и элеатов: монад много, они разные, но они вечны и неуничтожимы, а создаваемый ими умопостигаемый мир первичен по отношению к материальному миру.

Монады нематериальны, потому что они образуют умопостигаемый мир, лишь производным от которого является мир физический. Монады неуничтожимы и потому нет ничего совершенно неживого или несознательного: есть только разные степени осознанности. В противном случае живые и сознательные существа должны были бы возникнуть из ниоткуда, из небытия, что невозможно. "Во вселенной - говорит Лейбниц - нет ничего невозделанного, бесплодного, мёртвого, нет хаоса, нет беспорядка, кроме кажущегося". Каждая монада, даже самая примитивная, содержит в себе целую Вселенную. Разница лишь в том, что монады живой материи - это как бы пробудившиеся монады, а монады неорганического мира спят. Но в конечном счете, есть только одна монада - Бог, а все остальные монады - это как бы отражения зеркал в зеркалах.

Мир для Лейбница носит как бы фрактальный характер: в одной точке Мироздания (монаде) содержится всё богатство этого самого Мироздания. В параграфе 67 Лейбниц приводит красивую аналогию с садом:

"Каждую часть материи можно представить как сад, полный растений, и как пруд, полный рыб. Но каждая ветвь растения, каждый член животного, каждая капля его соков есть опять такой же сад или такой же пруд."

Есть ли какой-то предел у этой фрактальной бесконечности? Или правильнее было бы выразиться не предел, а основание. Да, есть. И это Бог. В параграфе 47 Лейбниц пишет:

"Таким образом, один лишь Бог есть первичное единство, или изначальная простая субстанция, от которой все сотворенные или производные Монады являются произведениями и рождаются, так сказать, из непрерывных Излучений Божества от момента к моменту, ограниченных восприимчивостью творения, для которого существенно быть ограниченным."

В каждой монаде скрыта целая Вселенная. Каждая монада есть отражение, проекция или проявление единственной полной и всеобъемлющей монады - Бога. А Бог как монада есть лишь точка.

***

Лейбниц жил на стыке эпох, во времена, когда только начинали зарождаться фундаментальные условия для дальнейшего перехода от Традиционного общества к Индустриальному. И Лейбниц, наравне с Ньютоном, был именно тем человеком, кто не просто жил в эпоху перемен, но создавал эти перемены. И прежде всего Лейбниц, как ученый, как физик, математик и философ, создавал перемены в сознании общества своего времени.

Но более того. В каком-то смысле Лейбниц оказался и связующей нитью между эпохами. Взяв древние идеи, он придал им новый смысл, а затем поднял на новый уровень. Лейбниц является не только одним из создателей математического анализа - фактически научной базы Индустриального общества, но также и отцом комбинаторики и логики двоичного кода.

Оказались ли философские идеи великого ученого-естествоиспытателя наивными? Судите сами. Но, живя на стыке эпох, Лейбниц сам во многом стал связующей нитью не только между прошлым и своим времени, но между древностью, Эпохой Просвещения и даже нашей современностью.

Прошло 230 лет, а ничего не изменилось

Ничего не изменилось за две с лишним с сотни лет в претензиях мужчин и женщин друг к другу

Читаю тут один исторический романчик, 1790-е годы Париж.

Он адмирал, брутальный мачо, она «ее сиятельство» красавица, прекрасная кокетка, звезда балов Версаля, статс-дама императрицы Марии Антуанетты. И у них любовь. Она трепещет какой он «мачо», особенно после ее бывшего мужа, которого она в глаза называла слизняком, он тает от ее «гибкого стана и прекрасных глаз». Что в итоге через несколько лет?

«….раньше я был ослеплен. Вы необыкновенно красивы, и этого никто у вас не отнимет, но именно ваша красота и помешала мне вовремя проявить благоразумие.

– Я, сударыня, депутат Собрания, на что вы никогда не обращали никакого внимания. А ведь я всегда на виду, и почти всех в Париже интересует, какова у меня жена. Уже одно ваше имя бросало на меня тень и вызывало недоверие. Но я готов был бы смириться с этим, и в конце концов моя преданность преодолела бы предрассудки, связанные с вашим прошлым, но вы не дали мне для этого ни единого шанса. Люди, приходившие ко мне, удалялись с обидой на вас, ибо вы вели себя непростительно высокомерно. Вы компрометировали меня на каждом шагу, вы мешали моей карьере. Наконец, даже в личной жизни вы мучили меня скандалами, причиной которых было то, что вы не желали порывать со своим прошлым. А в вашем прошлом, поверьте, не было ничего замечательного.

– Мое прошлое – это мое прошлое, – возразила я, – и только я могу решить, замечательно оно для меня или нет. Прошу вас, сударь, если только вы не хотите, чтобы я заговорила о вашем прошлом, оставьте эту тему.

– Вам неприятно? – холодно спросил он, в душе наверняка удовлетворенный тем, что причинил мне неприятность. – Хорошо. Я скажу о другом. О нашей совместной жизни. Здесь я тоже напрочь был лишен уюта и спокойствия. Вы упрямо отказывались понимать меня и жить моими интересами. Вы не создали мне никаких условий для работы. Я по двенадцать часов проводил в Собрании, а когда возвращался, вы встречали меня упреками, всем своим видом показывая, что я заставляю вас скучать…

Я внимательно слушала его, и раздражение понемногу улетучивалось. Оказывается, он меня винит во всем, а не себя. И наверняка он действительно так думает, действительно считает себя обиженным и непонятым. Я тяжело перевела дыхание, внутренне очень радуясь тому, что наши отношения идут к концу и что мне больше не нужно будет подлаживаться под Франсуа. Дело ведь не в том, что я такая плохая или плох он, – просто мы совершенно разные. Мы не созданы друг для друга Он, даже при своей фамилии, – прирожденный буржуа, потому-то его так туда и тянет, потому его так влечет третье сословие. Я – аристократка, и я никогда не смогу смириться с тем, что человек, имя которого я ношу, интересы своей семьи ценит ниже, чем интересы политики, личное приносит в жертву общественному. Да ведь если что-то и важно для счастья человека, то это личное!

– Мне не очень удобно говорить об этом, Сюзанна, но я вынужден заметить, что и в интимной жизни вы – не та женщина, которая мне нужна. Было время, когда мне льстила ваша страстность и когда я был в восторге от нее, но теперь я понял, что это просто-напросто развратное клеймо Версаля. Это хорошо для куртизанки, но как жена вы позволяли себе такое, чего ни одна порядочная женщина, скромная и добродетельная, не позволит. Я, как депутат, нуждаюсь именно в скромности. А вы требовали от меня чего-то такого, чего ни один мужчина не мог бы вам дать.

– Согласитесь, сударь, – произнесла я, – что вот уже много месяцев я вообще ничего от вас не требую, убедившись в том, что вы ничего не способны мне дать.

Впервые за весь разговор кровь бросилась ему в лицо.

– Мне известно, что в оскорблениях вы поднаторели. Но я остаюсь при своем мнении. Вы во всех отношениях мне не подходите.

«А особенно в постели», – подумала я насмешливо. Ему же нужна просто кукла какая-то, для того чтобы он облегчал свои самые примитивные потребности. Я заранее жалела женщину, которую он для себя найдет. Он был так самонадеян, что утверждал, что я хочу чего-то несбыточного, чего «ни один мужчина дать не может». На его месте я не была бы столь уверенной. Такому скверному любовнику, как он, вообще лучше бы о таких вещах не заикаться. Он лишен такта, воображения, терпения, контроля, догадливости, – он всего лишен! Вдобавок он еще и старомоден. А если еще вспомнить, как он сразу отворачивается и оскорбительно храпит, будто имел дело с проституткой… Да после этого пусть он убирается ко всем чертям, пусть его терпит кто угодно, только не я!

Он закончил – громко, внятно, будто говорил с трибуны Собрания:

– Полагаю, этих оснований достаточно, чтобы я признал правоту своей матери и пришел к выводу, что моя женитьба на вас была ошибкой.»

Читаю и ржу, ну вот прямо как сейчас все происходит! Она выходит за акулу бизнеса и хочет, чтобы он скакал перед ней на задних лапках, был тактичен и трепетен, он женится на красотке, не вылезающей из салонов и ресторанов и хочет чтобы она создавала ему уют, готовила борщи, стирала и ждала с тапками в зубах с работы!)))

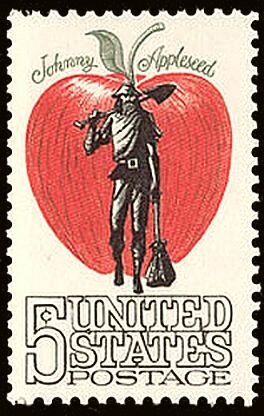

Джонни Эпплсид

Когда ты являешься админом паблика, довольно быстро учишься искать информацию в любых источниках. Так несколько лет назад я обнаружил, что таким источником может стать довольно известный мультсериал "Симпсоны". Еще тогда у меня уже появлялись мысли сделать то ли тематический день, то ли серию постов. Остановился на серии.

Сегодняшняя история подсмотрена в двадцать первой серии двенадцатого сезона «Симпсонов» - «Connie Appleseed».

История Джона Чепмена, более известного как Джонни Эпплсид, тесно связана с освоением Америки. В начале 1800-х годов он путешествовал по тогдашним приграничным территориям, сажал семена яблонь и помогал первопроходцам обустраивать дикую местность. Он посадил более 100 000 квадратных миль яблоневых садов в западной Пенсильвании, Огайо и Индиане. Некоторые из этих садов хорошо задокументированы и существуют до сих пор. Деревья в этих садах вполне могут быть потомками тех, что он посадил, — как в результате посева, так и в результате прививки.

Джонни Эпплсид был, мягко говоря, чудаком. Он был вегетарианцем, ходил босиком и, что также не соответствовало духу того времени, проявлял доброту к животным и дружил с индейцами. Он проповедовал христианство, близкое к поклонению природе. При жизни он был известен как «Джонни Эпплсид», народный герой, о котором слагали легенды и истории как при его жизни, так и после его смерти. Он стал мифической фигурой, которая помогла приручить дикую природу, посадив яблоневые сады. Он воплощал в себе две крайности: сурового индивидуалиста и мягкого гуманиста. Это если тезисно рассказать об этом человеке. Но мы здесь собрались не для коротких рассказов. Поэтому начнем издалека.

Большая часть нижеследующего взята из замечательной книги Майкла Поллана «Ботаника желания».

Яблоня, выращенная из семени, мало похожа на свою родительницу, а плоды обычно почти несъедобны, очень кислые или горькие. Чтобы получить съедобные яблоки, мы сажаем саженцы или прививаем деревья.

Первые иммигранты привезли яблоки в Новый Свет. Деревья, выращенные из саженцев, называемых «пиппинс», хорошо прижились в Новой Англии, особенно после того, как колонисты завезли медоносных пчёл для улучшения опыления.

Почва, климат и продолжительность светового дня в Америке отличались от европейских, но яблоня смогла адаптироваться к условиям Нового Света за удивительно короткий срок. Поллан пишет: «Каждый раз, когда яблоня не прорастала или не приживалась в американской почве, каждый раз, когда американская зима убивала дерево или заморозки в мае примораживали его почки, эволюция делала свой выбор, и яблони, пережившие это великое отсеивание, становились чуть более американскими. Затем свой выбор делал садовод-селекционер. Всякий раз, когда какое-либо дерево выделялось своей выносливостью, красной кожурой или превосходным вкусом, его быстро прививали, рекламировали и размножали». Таким образом, адаптация яблони к американским условиям стала результатом «одновременного процесса естественного и культурного отбора».

Теперь сделаем еще одно отступление.

Когда паломники впервые прибыли в Америку, съедобные семечковые культуры, вероятно, ещё не были распространены в Новой Англии. Если вы не в курсе, термин «семечковые» относится к семейству фруктов, в которое входят яблоки, груши, мушмула, мушгар и айва, и первые гурманы страны не нарезали их ломтиками на тарелке. Примерно 60% всех семечковых культур, выращиваемых на протяжении всей истории, использовались для приготовления крепкого сидра.

До конца 1800-х годов крепкий яблочный сидр был более доступным (и, соответственно, более популярным) алкогольным напитком в Америке, чем любой другой. Его пили даже дети в разбавленном виде. (Техническое примечание: в США термин «яблочный сок» обычно относится к отфильтрованному соку без мякоти, а яблочный сок ферментируется в «крепкий сидр».)

С самого начала истории США Джон Адамс, Томас Джефферсон, Уильям Генри Гаррисон и Бенджамин Франклин были заядлыми любителями сидра. Когда Джордж Вашингтон баллотировался в Палату горожан Виргинии в 1758 году, он угостил избирателей 144 галлонами бесплатного крепкого сидра, когда они пришли на избирательные участки (и он победил).

Не найдя деревьев со съедобными плодами, пилигримы сажали семена яблок, привезённые из Великобритании вскоре после их прибытия. Выращивать хмель и ячмень оказалось непросто, поэтому, если первые колонисты и хотели выпить пива, им приходилось импортировать его из-за границы, что требовало больших денег и времени. С другой стороны, яблоки — хорошо прижились в сельскохозяйственных условиях колонии Массачусетского залива. Благодаря предварительной ферментации сидр дольше хранился и был безопаснее для употребления, чем часто загрязнённая питьевая вода. Сидр достаточно легко превратить в яблочный уксус — незаменимый ингредиент для консервирования овощей. Некоторые семьи в колониальной Новой Англии выпивали до 100 бочек сидра за зиму. Какое-то время он даже использовался в качестве валюты в торгово-экономической системе.

1700-х и 1800-х годах большинство яблок выращивали не для употребления в пищу, а для приготовления крепкого сидра. Джонни Эпплсид не просто привёз на границу свежие фрукты, он привёз любимый алкогольный напиток.

Сидр был безопаснее, вкуснее и проще в приготовлении, чем кукурузный ликёр. Вы отжимали яблоки, чтобы получить сок, давали ему перебродить в бочке в течение нескольких недель, и у вас получался слабоалкогольный напиток, крепостью примерно в два раза меньше, чем у вина. Чтобы получить что-то покрепче, из сидра можно было сделать бренди или заморозить его, чтобы получить яблочный бренди (крепостью около 33 градусов). В сельской местности сидр заменял не только вино и пиво, но и кофе, сок и даже воду.

Вернёмся к Джонни Эпплсиду. Джон Чепмен родился в Леоминстере, штат Массачусетс, 26 сентября 1774 года. Он был сыном Натаниэля Чепмена, фермера и плотника, который позже стал одним из «людей минуты», сражавшихся в битве при Банкер-Хилле и в других сражениях. Его мать умерла в 1776 году. Отец женился во второй раз, и семья переехала в Лонгмидоу, штат Массачусетс, на берег реки Коннектикут. У него была сводная сестра, но достоверных сведений о его детстве не сохранилось. Примерно в ноябре 1797 года он отправился на запад и перезимовал в западной Пенсильвании. Весной 1798 года он нашёл место на притоке реки Аллегейни, недалеко от современного Уоррена, штат Пенсильвания, и посадил свой первый яблоневый сад.

Это был бизнес, хоть и необычный. Он пытался предугадать, где поселятся первопроходцы, которые в то время селились в основном вдоль притоков реки Маскингам в северной части центрального Огайо. Он добирался туда первым на каноэ, нагруженном семенами яблони. Он искал подходящий участок земли, сажал семена яблони и ждал. К тому времени, когда прибывали поселенцы, у него уже были двух- или трёхлетние яблони, готовые к продаже по пять-шесть центов за штуку.

Он выработал определённый распорядок. Осенью он возвращался в свои сады в округе Аллегейни, чтобы собрать семена яблок. Весной он искал подходящие участки, разбивал питомники и огораживал их. Летом он чинил заборы в питомниках, которые разбил раньше, и находил местного агента, который ухаживал за деревьями. После этого он был готов двигаться дальше и начинать весь процесс заново.

Он не был первым, кто начал выращивать сады в этом регионе, но, насколько нам известно, его план переселения на границу был уникальным. Поллан говорит: «Его можно назвать проницательным застройщиком. Это был неплохой бизнес».

Одним из следствий такого подхода было то, что он постоянно переезжал и на протяжении всей своей взрослой жизни не имел постоянного места жительства. В 1820-х годах он какое-то время жил со своей сводной сестрой и её семьёй, и это был, пожалуй, единственный раз, когда он решил осесть на одном месте.

Помимо яблок, он привёз семена лекарственных растений. Он был щедр к нуждающимся и всегда готов был помочь по хозяйству. Вскоре он стал своим человеком в округе и желанным гостем.

К 1806 году за Джоном Чепменом закрепилось прозвище «Джонни Эпплсид», и о нём начали ходить легенды. У нас есть свидетельства из первых рук от многих поселенцев, которые приглашали его в свои хижины. Они кормили его и давали ему кров в обмен на яблоки, яблони и новости, в том числе истории о его собственных подвигах, реальных и фантастических. Миф и реальность безнадежно переплелись. Для поселенцев было огромным удовольствием принимать у себя гостя, который в своё время стал настоящей легендой.

Должно быть, он был хорош собой. Он был среднего роста, жилистый, с крупным костяком, с тёмными волосами до плеч и ярко-голубыми глазами. Он носил мешок из-под кофе с отверстиями для рук и ног. По преданию, у него был жестяной чайник, который служил ему и шляпой, и кастрюлей, но Прайс говорит, что это не подтверждено документально. К 1830-м годам он управлял сетью питомников, которые простирались от западной Пенсильвании до центральной части Огайо и Индианы. Он умер в Форт-Уэйне, штат Индиана, в марте 1845 года в возрасте 70 лет. Он появился на пороге дома своего друга Уильяма Уорта, съел свой вечерний ужин, состоявший из хлеба и молока, прочитал вслух Библию, растянулся на полу, чтобы поспать, и больше не проснулся. Он оставил после себя имущество, включавшее около 1200 акров первоклассной недвижимости. По словам Поллана, «босоногий бродяга умер богатым человеком».

Легенда о нём разрослась после его смерти. В апреле 1846 года было опубликовано краткое эссе о Джонни Эпплсиде и его необычной карьере садовода-первопроходца. Автор не знал, что Чепмен умер годом ранее, и даже не знал его настоящего имени. Эту историю подхватили другие литературные издания. В ноябре 1871 года рассказ в журнале Harper’s New Monthly Magazine принёс ему общенациональную известность, и так появился литературный образ Джонни Эпплсида. Из первопроходца, сажавшего яблоневые косточки, он превратился в «покровителя садоводства» и по сей день остаётся народным героем.

Что нам думать об этой странной смеси в одном человеке? Как я уже сказал, он был парадоксом: и первопроходцем, и гуманистом. Он был глубоко религиозен — порой до невыносимости, — но при этом пил, нюхал табак и рассказывал анекдоты. Он принёс и религию, и крепкие напитки людям, живущим в суровых условиях на границе — «два совершенно разных вида утешения», как говорит Поллан.

Он был проводником цивилизации, стремился приручить дикую природу с помощью яблонь, трав и религии. В то же время он сторонился цивилизации и чувствовал себя как дома в дикой природе. Он дружил с индейцами, но был частью движения, которое разрушило их жизнь и отняло их земли.

Снова процитирую Поллана:

Представьте, каким притягательным должен был казаться такой человек на американском фронтире — этот добрый дикарь, который пришёл к вам, словно прямо из лона природы, с восторженными новостями из других миров, и со своими яблонями и сидром обещал немного сладости и в этом мире. Для первопроходца, который трудился в суровых условиях жизни на фронтире, ежедневно сталкиваясь с безразличием природы, слова и семена Джонни Эпплсида были освобождением от долгого заключения в обыденности, надеждой на нечто большее. Я полагаю, что первопроходцы, с трудом сводившие концы с концами в глуши, с радостью встречали Эпплсида. Каким бы суровым ни было ваше существование на границе, вы не могли смотреть на Джона Чепмена и не радоваться тому, что у вас есть: по крайней мере, у вас были кожаные ботинки и тёплый очаг, стол для дружеских посиделок и крыша над головой. Рассказы вашего гостя о том, как он однажды зимой питался одними мускатными орехами или спал на подстилке из листьев вместе с волком, согрели бы самую продуваемую хижину и придали бы особый вкус самой скудной трапезе. Иногда для блага цивилизации лучше всего пристально вглядеться в душу своего противника.

ИСТОЧНИКИ:

«Джонни Эпплсид: голос в пустыне», под редакцией Уильяма Э. Джонса (2000). Сборник современных рассказов

Майкл Поллан, «Ботаника желания» (2001)

Роберт Прайс, « Эпплсид: человек и миф» (1967).

мой канал в Telegram https://t.me/deadhotel_42

Ответ на пост «Молодой Кутузов. Взлеты, падения и любовь великого полководца»2

На самом деле будущий фельдмаршал во время выполнения секретной операции в глубинах космоса повстречал странное существо - кошку Гусю. Он её приютил, кормил, ухаживал, холил и лелеял.

Но в один прекрасный момент кошка испугалась и случайно оцарапала глаз нашего героя.

Сначала он подумал, что это простая царапина, но спустя некоторое время открылась страшная тайна - Гуся оказалась инопланетным существом флеркеном.

А глаз так и не зажил и перестал видеть, пришлось носить повязку.