Я сделал №11 исторического журнала Historia Maximum (бесплатно)

• Таинственный скипетр из Кносса • Лик первой цивилизации: о чем молчит «Госпожа Урука» • «О, Великая Никкаль...»: самая первая музыка • Цвета для «молящихся статуэток» шумеров • Кровавый спорт немирных минойцев • Крепость Бухен: южный форпост фараонов •

Интересно, просто, достоверно; уникальные авторские иллюстрации и реконструкции артефактов.

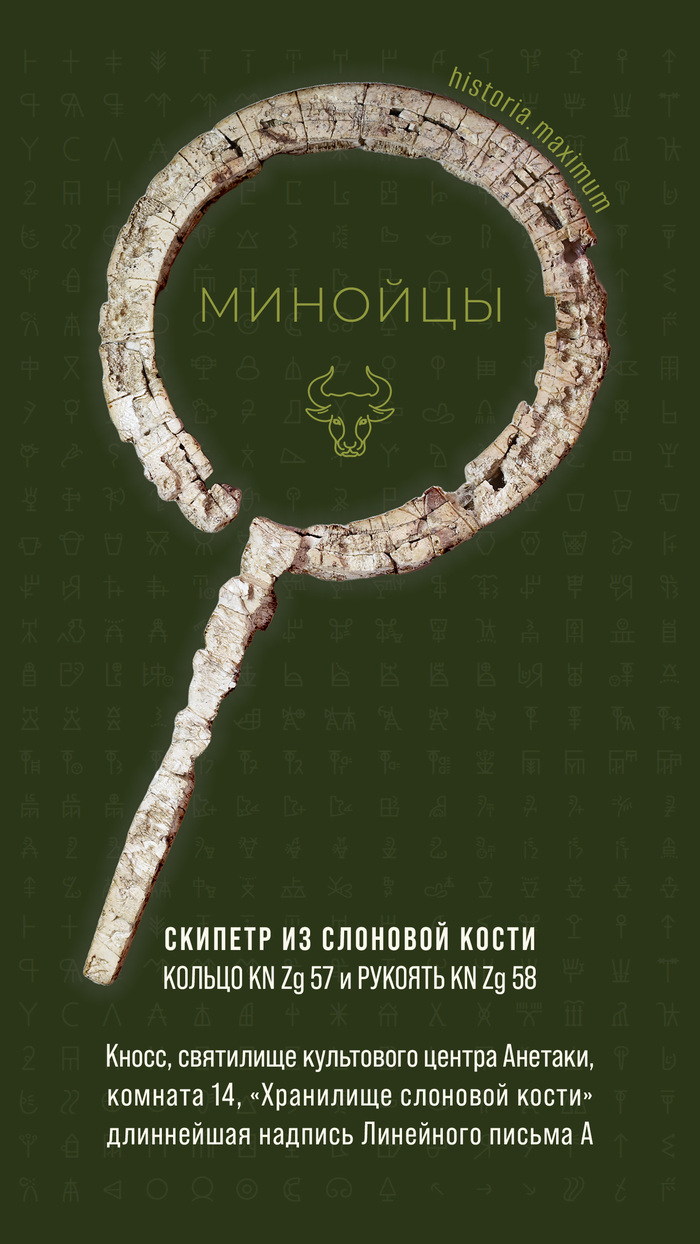

ЭГЕИДА • Таинственный скипетр Кносса

За тысячелетие до золотого века Афин на острове Крит уже процветала первая высокоразвитая культура Европы. Мы привыкли называть её минойской в честь легендарного царя Миноса, хотя археологам до сих пор не удалось обнаружить ни одного царского имени в древних текстах.

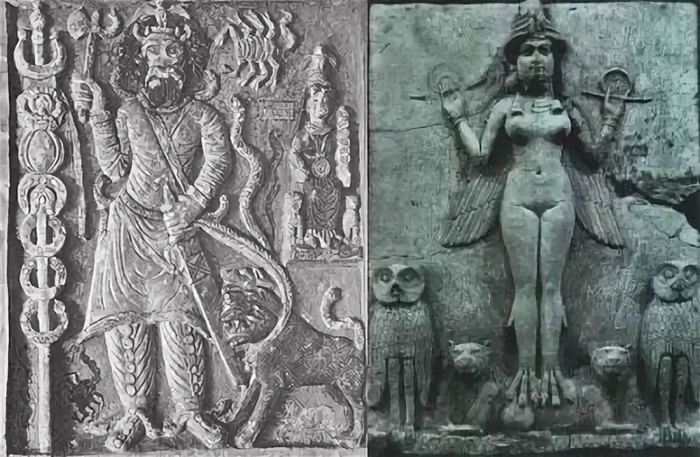

В те же столетия, когда фараоны Нового царства в Египте возводили монументальные храмы в Карнаке и погребали своих правителей в Долине Царей, а в Вавилоне утверждали свою власть Хаммурапи и его преемники, на Крите возводились многоэтажные дворцовые комплексы, оснащённые водопроводом, украшенные изысканными фресками и управляемые посредством сложной системы администрации и письменного учёта. Скорее всего это общество не было единой державой. Дворцы Кносса, Феста, Малии и Закроса функционировали одновременно, в то время как их корабли достигали берегов Эллады, Кипра, Леванта, Египта и, вероятно, Сицилии. В минойском искусстве доминируют женские образы, однако учёные до сих пор спорят, изображены ли на них богини, жрицы или знатные женщины.

Именно в этом сложном мире около 1800 года до н. э. на западном склоне холма Кефала в Кноссе было возведено крупное святилище, которое столетия спустя оказалось погребено под римским храмом и оставалось скрытым от глаз исследователей до наших дней. В период с 2011 по 2017 год греко-британская экспедиция под руководством Элени Хатзи-Валлиану и Александры Карецу провела раскопки под фундаментами римской постройки, вскрыв 525 кв. метров минойского культового комплекса. Исследователям удалось обнаружить восемнадцать помещений, сложенных из каменных блоков ещё в додворцовый период, но настоящая сенсация ожидала их под полом комнаты 14, в тайнике, получившем название «Хранилище слоновой кости».

В тайнике покоился хрупкий артефакт, который специалисты с осторожностью именуют «религиозным скипетром». Предмет состоит из открытого эллиптического кольца из слоновой кости диаметром около четырнадцати сантиметров и рукояти длиной тринадцать сантиметров. Два симметричных сквозных отверстия на кольце свидетельствуют о том, что когда-то к нему крепился недолговечный элемент, который давно истлел. Сохранившаяся же поверхность покрыта самой длинной из известных надписей, выполненных Линейным письмом А. Сто девятнадцать знаков вырезаны на кости с ювелирной точностью.

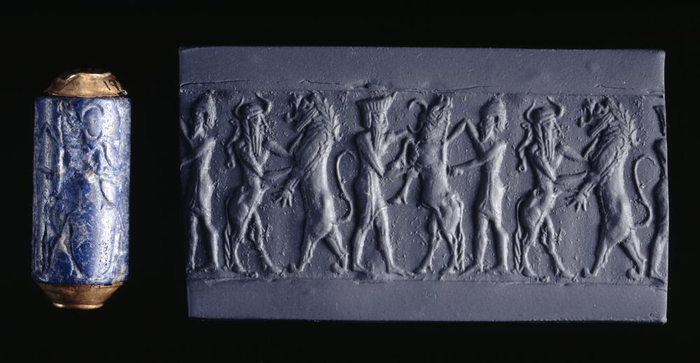

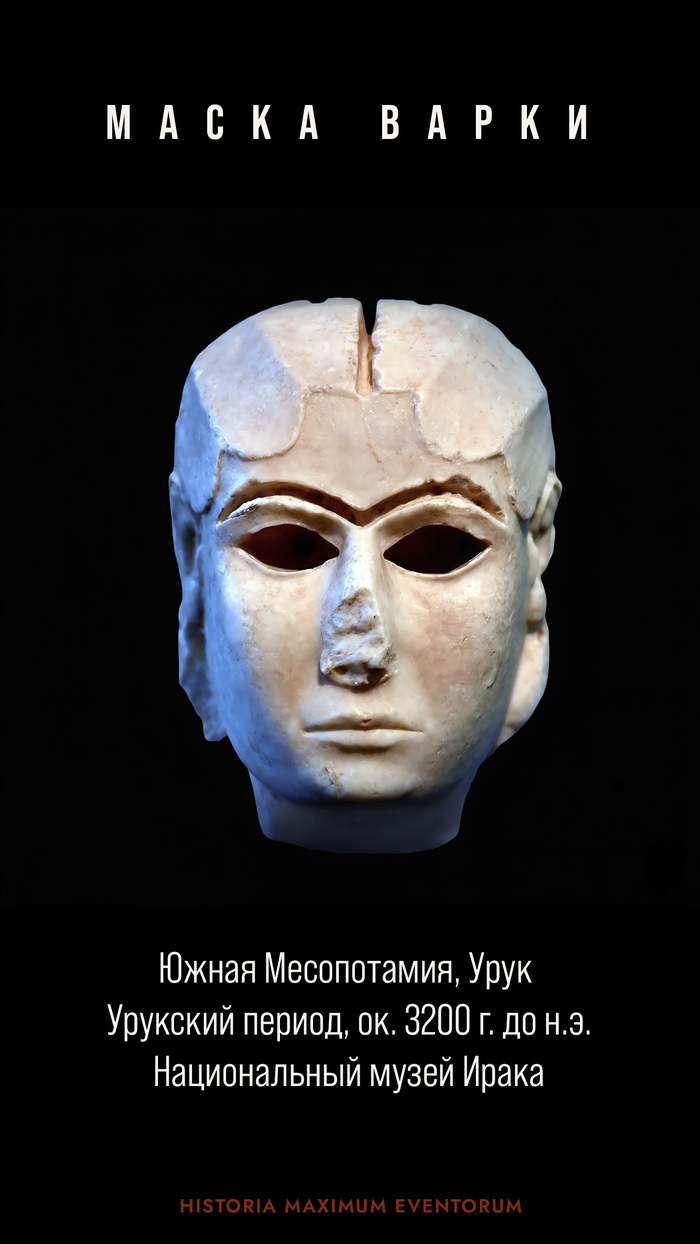

МЕСОПОТАМИЯ • О чём повествует «Маска Варки»

Примерно пять тысячелетий назад на территории Южной Месопотамии возникло первое государство, или, по крайней мере, протогород, который своими размерами не имел себе равных. Этим центром стал Урук, чья площадь достигала восьмидесяти гектаров, вмещая по тем меркам колоссальное население в десятки тысяч человек. На тот момент ничего сопоставимого по масштабу не существовало ни в одной точке земного шара.

Символом всей деятельности этого огромного, формирующегося сообщества является один-единственный артефакт. Он, к счастью, оказался не в Британском музее, не в Метрополитене и не в Пенсильвании, а в Иракском музее. Недавно предмет пережил целый ряд приключений, но в конечном итоге все благополучно разрешилось. Теперь эта скульптура вновь принадлежит мировому и научному сообществу, и мы имеем возможность видеть ее, она не сгинула в какой-нибудь частной коллекции.

С одной стороны, для тех, кто знаком с историей мировой художественной культуры, маска может показаться совершенно скромной. Античные образцы и древнеегипетские статуи, такие как знаменитый «бюст Нефертити», демонстрируют крайне высокую точность изображения человеческого тела. Добавьте к этому, что большинство античных изваяний были раскрашены, причем, скорее всего, не сплошным потоком одного цвета, а с тщательной проработкой всех деталей. Учитывая, что в Древних Афинах, как известно, работали художники, писавшие прекрасные, но не дошедшие до нас картины, можно предположить, что и античные статуи расписывались таким образом, чтобы придать им максимальное сходство с живыми людьми.

И вот, мы переносимся на пять тысячелетий назад в Южную Месопотамию. Совсем недавно то, что здесь создавалось из камня и глины, было совершенно абстрактным и не походило на людей. Мы смотрим на эти древние человеческие образы и узнаем их, но они даже близко не претендуют на реализм, по которому можно было бы сказать: «Да, я увижу этого человека в толпе и узнаю его». Ничего похожего просто не существовало. И тут появляется Маска Варки.

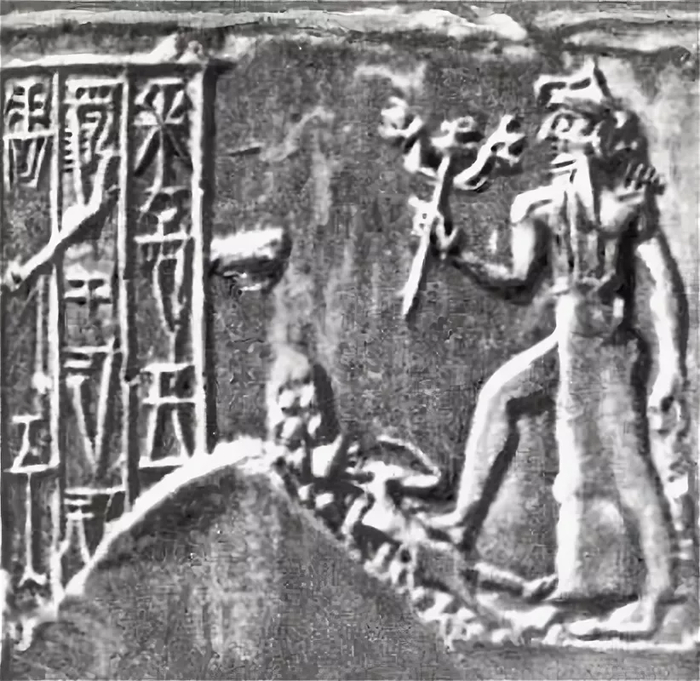

ЛЕВАНТ • «О, Великая Никкаль...»

Мы в бронзовом веке, примерно в 1400 году до н.э., то есть около 3425 лет назад. Это Ближний Восток. Египетская империя процветает при могучем Аменхотепе III. Касситская династия Вавилона противостоит воинственному царству Митанни, на которое оказывают давление хетты под властью успешного царя Тудхалии I. На Крите после падения минойцев ахейские греки управляют возрождённым Кноссом и используют Линейное письмо Б. В Волго-Окском междуречье распространена Поздняковская археологическая культура: бронзовые орудия, керамика, сложные погребальные обряды.

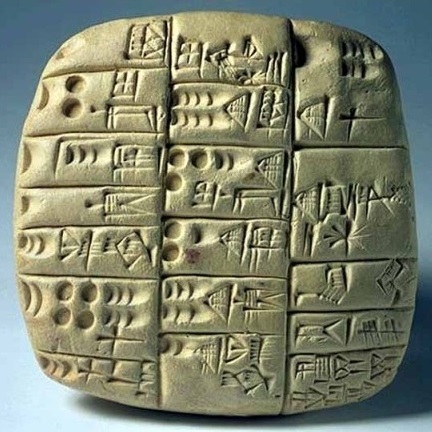

Город под названием Угарит был перекрёстком культур, где хурритские мотивы вплетались в местные традиции. Здесь на глиняной табличке был записан гимн богине садов Никкаль. Текст написан на хурритском языке, а музыкальные пометки — на аккадском, языке тогдашних дипломатов и купцов. Археологи обнаружили его в 1950-х и назвали Хурритским гимном Никкаль или Гимном №6 (из 36 найденных в Угарите музыкальных текстов). Артефакт отражает музыкальные традиции, общие для Ближнего Востока того времени. Стоит заметить, что Угарит тогда находился в зоне политического и экономического влияния Нового Царства Египта и признавал его верховную власть.

Считается, что хурриты (хуррито-урартский язык) пришли на Ближний Восток из горных районов Армянского нагорья и Кавказа. Во II тыс. до н. э. их самым влиятельным государством было царство Митанни. Культура хурритов впитала в себя достижения предшественников (и достижения в области музыки), затем оказала ощутимое влияние на соседей, особенно на хеттов, передав им своих богов и мифы.

Знаки нашей таблички — не ноты в привычном смысле. Это инструкция для музыканта, который знал своё дело. В ней указаны интервалы для девятиструнной лиры, в системе, близкой к современной диатонике. Но начальная нота настройки не указана. Без этого любая реконструкция становится предположением. Учёные, такие как Энн Драффкорн Килмер, предлагают свои варианты, и каждый даёт разную мелодию.

Гимн дошёл до нас в обломках, и часть знаков стёрта. Некоторые термины, возможно относящиеся к ритму или стилю исполнения, остаются неразгаданными. Ритм вообще не прописан, его пытаются восстановить по тексту гимна. Как пел исполнитель? Следовал ли он за лирой или создавал отдельную линию? Ответов нет.

Хурритский гимн №6 остаётся загадкой. Это самая ранняя запись подобного рода. Любое его исполнение - лишь попытка представить звучание Древнего мира. Но ничего другого у нас нет. Пока нет!

МЕСОПОТАМИЯ • Цвета для «молящихся статуэток»

Посетители музеев давно привыкли видеть древнюю и античную скульптуру в монохромном виде, в белом мраморе или темном камне. Исключения составляют египетские образцы. Однако исследования последних десятилетий доказали: древние статуи, включая греческие и месопотамские, изначально были раскрашены. Несмотря на то, что следы пигментов не всегда заметны невооруженным глазом, современные технологии позволяют восстановить утраченные цвета, открывая совершенно новые грани восприятия древнего искусства.

Долгое время вопрос полихромии месопотамской скульптуры оставался на периферии научных исследований. Одни ученые считали, что статуи покрывали краской лишь для маскировки дефектов камня. Другие полагали, что тщательно отполированная поверхность не требовала дополнительной окраски. Однако находки, подобные раскрашенной глиняной голове из Тель-Ишчали (Tell Ishchali), обнаруженной в 1943 году, заставили археологов задуматься: возможно, цвет был неотъемлемой частью скульптурного образа.

Сегодня благодаря спектроскопическим методам анализа, ученые могут изучать пигменты, не повреждая сами артефакты. Ультрафиолетовая и рентгеновская спектроскопия выявляют даже микроскопические следы красителей. Из 178 исследованных статуй в 59 случаях были обнаружены явные следы окраски. Этот факт, подтвержденный, среди прочих, работами Генри Франкфорта и Ирены Винтер, окончательно подтверждает: цвет играл в создании этих скульптур важную роль.

Древние мастера Древней Месопотамии использовали достаточно ограниченный набор пигментов. Чаще всего встречался красный, гематит, черный, битум или углеродные соединения, и изредка белый, свинцовые белила или гипс. Синие и зеленые оттенки на статуях практически не встречаются, что, возможно, связано с культурными предпочтениями или технологическими ограничениями того времени.

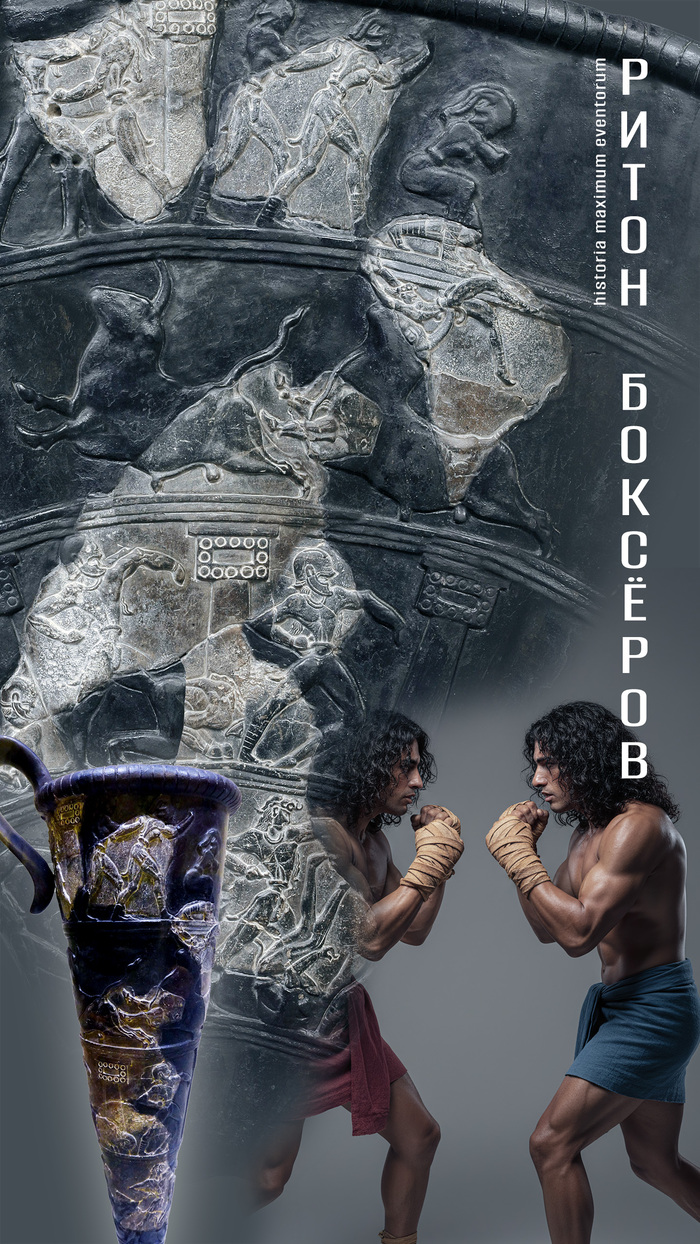

ЭГЕИДА • Кровавый спорт немирных минойцев

Хотя представление о минойцах, древних жителях Крита, как о мирном и безобидном народе уже полностью рассеяно на страницах научных работ, в сознании многих любителей древней истории это устаревшее мнение Артура Эванса всё ещё живёт. Поэтому мы обратимся к одному из самых ярких артефактов Древнего Крита, который наглядно покажет нам образ агрессивных, прекрасно подготовленных и смертельно опасных мужчин новодворцового периода истории Крита бронзового века.

Сцены боксёрских и борцовских поединков занимают центральное место на фрагментированном ритоне из комплекса административных зданий в Агиа Триаде. Этот конический сосуд для ритуальных возлияний является подлинным шедевром резьбы по камню. Вся его поверхность покрыта рельефными изображениями, разделёнными на четыре зоны, дающие всеобъемлющее представление об основных атлетических состязаниях минойского Крита в период его расцвета.

Верхняя и две нижние зоны сосуда посвящены именно этим схваткам. Атлеты изображены с «фирменной» узкой талией, длинными ногами и развитой мускулатурой. Их анатомия, напряжение в лицах и телах, а также физическая сила переданы с большим искусством, что создаёт композицию замечательной динамичности.

На ритоне можно увидеть пары «боксёров» в перчатках и специальной обуви, участвующих в двух различных видах кулачного боя. Мы различаем это по разному снаряжению. Также представлены пары борцов. Согласно одной из интерпретаций, различные позы, такие как фронтальная атака с ударами в лицо, преследование и триумф победителя над коленопреклонённым врагом, являются последовательными «эпизодами» схватки одной пары атлетов в каждой зоне.

Наряду с этими сценами, на средней зоне ритона изображены прыжки через быка. Мы наблюдаем неудачное завершение этой «пляски со смертью» и можем лишь догадываться, что ждёт отважного прыгуна.

Важно отметить, что на первой и третьей зонах присутствуют колонны с символами, которые обычно украшали фасады минойских святилищ. Это не только указывает на место проведения этих зрелищных игр, но и наглядно демонстрирует глубокую связь между соревнованиями и религиозными обрядами в минойской культуре. Добавив сюда обычай минойских воинов-героев посвящать свои длинные бронзовые рапиры, мы можем воссоздать образ дворцовой элиты Крита. Я бы не хотел стать на пути такого «мирного» минойца!

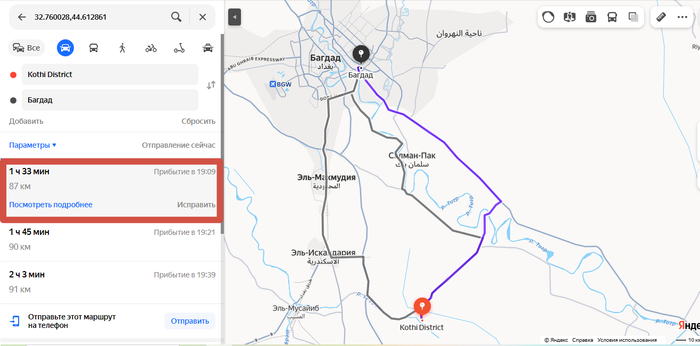

ЕГИПЕТ • Бухен: южный форпост фараонов

Весной 1964 года воды Нила поднялись выше обычного уровня и затопили нижние террасы храма в Бухене в суданской Нубии. Археологи в те дни спешно делали последние фотографии стен, которым спустя всего несколько месяцев предстояло исчезнуть навсегда под зеркалом Асуанского водохранилища. На снимках остались запечатлены пятиметровые толщи сырцового кирпича, глубокие рвы и массивные башни. Лишь изредка в ясную погоду рыбаки замечают мелькающие под килем прямые линии древних стен.

Нубия всегда оставалась для Египта одновременно желанной кладовой и постоянной угрозой. Здесь заканчивалась плодородная долина и начиналась пустыня, по которой шли караваны с живыми леопардами в клетках, с жирафами на верёвках и страусиными яйцами в соломе. Следом за товарами шли люди, которых никто не считал нужным оберегать ради сохранности. Торговцы из низовьев Нила поднимались вверх по реке за золотом и ценным эбеновым деревом еще в додинастический период, задолго до появления в Мемфисе первого царя в двойной короне. К 3100 году до н. э. походы стали регулярными, а при основателе IV династии Снофру египтяне построили в районе второго порога крепость Бухен. Этому первому форпосту в длинной цепи укреплений предстояло простоять с перерывами почти полторы тысячи лет.

Крепость Бухен | Северная Африка, Древний Куш/Нубия | Древний Египет | XII династия, Сенусерт III, ок. 1860 г. до н. э. | художник реконструкции Жан-Клод Гольвен

К 2500 году до н. э. добыча меди и диорита велась здесь настолько интенсивно, что Бухен превратился в настоящий город с улицами, складами и кварталом металлургов. Позже при V династии интерес угас, шахты опустели, гарнизон ушёл, а крепость осталась стоять призраком среди песков. Египтяне вернулись сюда лишь при Ментухотепе II в начале XI династии, но по-настоящему прочно закрепились они уже при XII династии в золотой век Среднего царства.

Автор: Максим Ферапонтов

Проект: Historia Maximum Eventorum - статьи, видео, подкаст

Поддержка: F U N P A Y