Как зарождалась советская власть

Моя жена была однажды по делам гимназии Стоюниной в канцелярии начальника учебных заведений. Ожидая приема, она слышала рассказ этого начальника о том, что он накануне вернулся из Тверской губернии, куда ездил руководить «красною неделею». Комиссар, присланный откуда‑либо из центра, призывал к себе начальника уезда и распоряжался, чтобы в течение недели было расстреляно такое‑то число лиц. Кого именно расстрелять, определялось следующим образом, согласно рассказу, слышанному моею женою. Начальник уезда принес комиссару тетрадь со списком имен священников, бывших офицеров, помещиков, фабрикантов, вообще лиц, считавшихся по своему душевному строю неспособными стать строителями коммунизма. Комиссар, перелистывая тетрадь, тыкал пальцами наугад на ту или другую строку; на чье имя случайно попадал палец, тот и подлежал расстрелу.

В той же канцелярии происходил однажды такой разговор.

Кто‑то стал хвалить гимназию Стоюниной, говоря, что в ней воспитание детей индивидуализируется: «Стоюнина, учителя и воспитатели принимают во внимание характер каждой ученицы и каждого ученика; в школе Стоюниной все отношения имеют семейный характер» (мальчики в это время принимались в гимназию, потому что большевики ввели совместное обучение детей обоего пола; теперь они отменили совместное обучение). Начальник учебных заведений, выслушав такие похвалы, сказал: «Семейные отношения в школе это — вредный буржуазный порядок; воспитывать всех учащихся нужно в одном и том же духе».

*

Люди, сбитые с толку большевиками, свирепо ненавидели в это время религию и всякое упоминание о сверхземном бытии. На одном концерте артист пел романс Рахманинова «Христос воскрес поют во храме». Один из слушателей выстрелил в певца, но, к счастью, не попал в него.

*

В Варшаве я каждый день виделся с Евгениею Константиновною Лосскою. Лишившись всего имущества, она служила в канцелярии какого‑то учреждения, получая грошевое жалованье. Дочь ее, Людмила, во время гражданской войны, переодетая крестьянкою, попала в руки большевиков на станции Жмеринка. По рукам они тотчас определили, что она не крестьянка, и расстреляли ее.

/Н.О. Лосский - Воспоминания, жизнь и философский путь. Глава седьмая. Революция 1917 года/

Наука не может решить всех проблем

Думаю, Чернобыль ознаменовал собой начало конца СССР, как в символическом, так и в реальном отношении, можно сказать, что лед тронулся. Взрыв был вызван присущими советской системе противоречиями, поэтому эта катастрофа является хорошей парадигмой, скажем, даже символом того, чему было суждено случиться. Думаю, что Чернобыль всегда будут помнить, как яркий пример того, что наука не может решить всех проблем. Эта катастрофа сбила спесь с Советского Союза. Нам нужно быть более терпимыми друг к другу и осознавать всю хрупкость человеческого существования на земле, люди не роботы и они не могут работать так же безошибочно.

/Британский писатель Пирс Пол Рид, интервью в фильме «Правда о Чернобыле», 2006, ТВ3/

О взаимном недоверии западных стран и СССР

У западных стран были основания не доверять советскому руководству как до, так и после войны. И во время войны тоже. Но и у советского руководства всегда были причины не доверять западным странам.

Советское государство изначально создавалось как антагонист западному миру. Основополагающей доктриной большевиков была мировая революция. И от этой доктрины советские коммунистические вожди не отказывались до самой кончины СССР.

Почему же капиталистические державы не только не уничтожили враждебное им государство сразу, пока оно было еще слабо, а наоборот: признали его и даже помогали проводить индустриализацию?

С одной стороны, это можно объяснить тем, что после тяжелой Первой мировой войны народ этих стран не желал воевать. С другой стороны, экономическая депрессия значительно ослабила экономический потенциал этих стран. В условиях экономического застоя торговать с разоренной Гражданской войной страной было выгодно. Можно было за золото продавать устаревшие машины и оборудование.

А Советское руководство, принимая уступки Запада как должное, никогда не стеснялось высказывать свои намерения разрушить «старый мир до основания».

Через Коминтерн оно проводило подрывную деятельность в «странах капитала». Поддерживало коммунистические партии как морально, так и материально.

Поэтому не стоит удивляться тому, что на нацистскую Германию на Западе смотрели как на силу, способную противостоять коммунизму.

Большим «сюрпризом» для западных политиков стало заключение Пакта Молотова-Риббентропа. Если до заключения этого союза страны Запада надеялись избежать большой войны, теперь стало понятно, что война неизбежна. И что Гитлер, обезопасив себя на востоке, пойдет на запад. А Запад оказался к войне не готов. Точно так же, как и СССР, несмотря на 20 лет индустриализации и милитаризации.

А для СССР сюрпризом было предложение помощи со стороны «западных партнеров», поступившее СССР в июле 1941 года. Но это не сняло недоверия к Западу. В нашей стране их всегда подозревали в сговоре с Гитлером и желании заключить сепаратный мир (этому есть документальные подтверждения). А они в свою очередь подозревали в том же нас (этому документальных подтверждений нет).

Советизация "освобожденных" стран Восточной Европы, поддержка Мао Цзэдуна в Китае, агрессия коммунистов в Корее и Вьетнаме не прибавили популярности Советскому Союзу на Западе.

Что касается советских СМИ, то они никогда, кроме перерыва на 4 военных года (1941 - 45), на государственном уровне, и не безосновательно, не переставали создавать из западного мира образ врага, .

Светофор...

Всю ночь мигает жёлтым светом светофор.

На это жалуюсь, ведь кстати, я не первый.

В моей палате занавесок нет, нет штор.

Стал раздражительным я. Сдали, мои нервы.

На трёх листах я написал в ГАИ письмо.

Ещё весной. Но ни ответа, ни привета.

Они дождутся… Светофор через окно,

Я разукрашу кое чем, из туалета…

Я им писал: не нарывайтесь на конфликт!

Я, между прочим, избирался депутатом.

Моя цветная фотография висит,

В трёх психбольницах, с ксерокопией мандата.

Я ж член трёх партий. Самый преданный их член!

И, как сказал мне главный врач, Максим Максимыч:

«Ты сможешь, Коля, всю страну поднять с колен.

Не зря ж кликуху тебе дали - Змей Горыныч!

На трёх листах я написал в ГАИ письмо.

Ещё весной. Но ни ответа, ни привета.

Они дождутся… Светофор через окно,

Я разукрашу кое чем, из туалета…

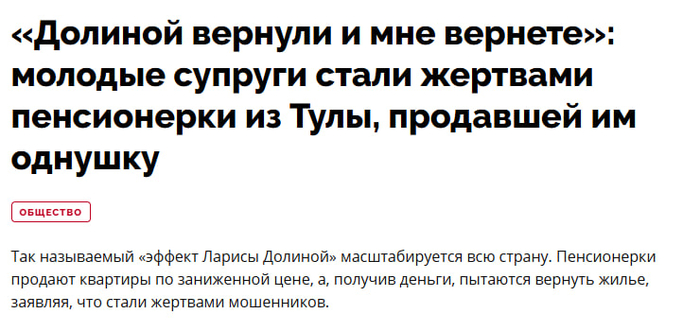

Святость старшего поколения

В истории с безумными бабками-скамершами я вижу один значительный плюс. А именно — окончательное развенчание мифа о светлом, чистом и благородном поколении советских людей.

Не могу сказать, что меня этими сказками прям насильно закармливали с детства. Но, уверен, у многих жителей нашей страны есть стойкое ощущение:

"Раньше святые люди за идею, не заботясь о личной выгоде, страну поднимали. А вот нынешние поколения бездарей без грязной бумажки и палец о палец не ударят".

Сторонники этой конструкции еще обожают размышлять о моральных качествах поколений. Мол, в Советском Союзе люди учеными мечтали стать! Врачами, учителями и космонавтами! А вы, бездари, малолетние все в блогеры податься хотите!

И теперь эти светлые люди с белоснежными лицами занимаются откровенным мошенничеством, вытягивая из молодых миллионы рублей. Нагло и цинично пользуясь пробелами в законодательстве. Гордость берет за таких людей!

Вот еще несколько мифов, которые срочно следует развенчать:

🔹 Дружба народов. "У нас в Союзе все братьями друг другу были! И без этой вашей новомодной толерантности обходились!"

Вот только почему-то самые расистские высказывания, наделяющие человека определенным негативным качеством, я слышал именно от старших поколений.

"А, ну, так он армянин / русский / азербайджанец / казах / прибалт / еврей, ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО". И в голове у автора фразы рисуется четкий образ, не выходящий за рамки предубеждений.

🔹 Невероятное образование. Да, возможно, во многих дисциплинах к обучению подходили более систематично, а учителя обладали лучшей квалификацией.

Только вот какой от этого легендарного образования толк, если народ массово во всех постсоветских государствах поперся в на сеансы к Лене Кашпировскому. Это самые обученные в мире люди воду от телевизоров заряжали да гнули ложки с Ури Геллером?

Цель образования — подготовить недоразвитую версию человека к взрослой жизни. И система с этой целью явно не справилась.

Ведь, как только появилась возможность, половина гражданского населения радостно потащила свои накопления в МММ и им подобные организации. Очевидный пробел в образовании людей, и таких тысячи!

И это еще игнорируя тот факт, что в замечательные 90-е благородные пионеры похватали ножи и пистолеты и, спотыкаясь, побежали стремительно сокращать и кошмарить гражданское население. В то время как образованные и культурные пионерки массово направились на трассы дорог и шоссе, это тоже плоды замечательного воспитания и высоких моральных ценностей?

И нет, я не обвиняю советское поколение во всех смертных грехах. Люди в массе своей действуют одинаково.

В уютных и комфортных обстоятельствах чаще ведут себя благородно и достойно, в условиях дефицита проявляют худшие свои качества. Чем богаче общество, тем больше прекрасных проявлений взаимопомощи и выручки вы сможете там найти. И наоборот.

Сомалийцы не из генетических отклонений днями напролет атакуют проходящие мимо суда. А в Дубае люди не из-за благородного происхождения вещи на улице спокойно оставляют.

Просто когда вам очередной ностальгирующий дед начнет рассказывать о бездарном, ленивом и алчном современном поколении. У вас всегда под рукой будет зеркало, в которое можно предложить полюбоваться.

Капитализм, социализм, коммунизм

Капитализм, согласно не оспоримому мной анализу Маркса, основан на эксплуатации небольшой части населения другого большинства ради получения неограниченной прибыли. Итогом является то, что немногие жируют, а большинство влачат нищенское существование. Доброго человека не может устраивать такое положение дел, поэтому я, конечно же, против капитализма.

Социализм как идея возник в конце 19 века как ответ на зверства капитализма. На данный момент практически во всех странах капитализм успешно превращен в социализм, но в разной степени. Во Франции или США идеальный богатый социализм; в СССР тоже был идеальный социализм, но бедный; в России сейчас некая начальная стадия социализма.

Чем это характеризуется? У нас есть сверхбогатые, но в основном население имеет доступ ко всем благам - еда, квартиры, школы для детей, выплаты на детей, соцпомощь, пенсии. Во Франции это очень успешно - я знаю обычные семьи с детьми, которые получают там от 700 до 1500 евро в месяц просто так; если у тебя зарплата меньше 1000 евро, то государство доплачивает недостачу; на пенсию бабка может купить новый хорошие ситроен и так далее - настоящий неиллюзорный социализм, т.е. у всех есть всё, чтобы не только не умереть с голоду, а действительно хорошо жить. Отдельных бомжей во внимание не берем - это их выбор, они не хотят идти работать (во Франции заставляют идти работать!) - не делаешь усилия работать, не получаешь соцпакеты.

Минусы социализма видны прямо сейчас - паразитизм некоторых слоев населения (работать не хотят, живут на пособия), чрезвычайно низкая рождаемость - зачем рожать детей и портить себе жизнь, если можно наслаждаться просто так? Плюс массовое скатывание населения в алкоголизм и наркотики, так как это единственный и быстрый способ повысить и так сверхвысокий уровень доступных наслаждений. В СССР были другие проблемы - социализм позволял поддерживать стабильный уровень жизни, но он был очень низким, бедным - желания людей не удовлетворялись как сейчас в той же Франции. Закрытые сведения о том, как живут люди в Европе и США просачивались в умы людей, хорошие качественные бытовые вещи проникали в дома людей и эта стабильная бедность привела к капиталистической революции. Сейчас строят социализм на основе капитализма, наступают на те же грабли, что и западные страны.

Коммунизм это вообще другая формация, которая включает в себя и социализм по умолчанию, но основной принцип это "от каждого по способностям, каждому по потребностям". Совершенно гениальная идея, и реализация этой идеи сделало бы всех людей в мире действительно счастливыми, а их жизни гармоничными - никаких войн, хорошая демография, все добрые, никакого криминала и так далее. Пытались? Пытались, была идея "сформировать человека нового, коммунистического типа".

Ошибка была в том, что пытались изменить природу человека материальными способами, но это то же самое, что бить прутом по асфальту, надеясь, что он раскалится докрасна. Внешним материальным воздействием невозможно избавить человека от вожделения, жадности, злобы, зависти, гнева и т.д. В принципе, невозможно, никак. Эти качества имеют склонность возрастать в условиях материального мира, а не уничтожаться.

Что сделали умники? Видя потребность человека кому-то поклоняться, они сделали Ленина богом, а идеологию коммунизма - религией. В итоге, большинство удалось завести в эту ложную секту, рассказывая о труде на благо человечества, высоких моральных принципах и т.п. Удалось, все послушно и по своему желанию встали в стойло на какое-то время! Но 10% общества было вне этой секты (верхушка, диктаторы) и они вели жизнь, весьма далекую от идеалов коммунизма - там была и борьба за власть, и сверхобогащение. При этом эта прослойка успешно пополнялась за счет сектантов снизу, потому что всегда находились люди, желания "денег и славы" которых не могли быть подавлены. Естественно (!), рано или поздно, оболваненное большинство разглядело, что происходит среди тех, кто им втирает идеологию, и всё само собой развалилось.

Вот эти "качели" будут вечные, всю историю человечества в этот темный век. Будем скатываться в дикий капитализм или феодализм, потом опять попытки построить идеальное справедливое общество, опять затык на невозможности изменить низменную природу человека, крах попыток социализма-коммунизма и опять смута. Естественно, всё это сопровождается кровавыми войнами по всему свету.

Итак, вечный вопрос - что делать? (с) Чернышевский

Единственное решение - отвергнуть материализм и начать строить духовный коммунизм. В Яджурведе есть такой стих:

-----------------------

ишавасйам идам сарвам

йат кинча джагатйам джагат

тена тйактена бхунджитха

ма грдхах касйа свид дханам

Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит.

-----------------------

Это и есть принцип коммунизма, но духовный. Мы должны признать свое положение - мы слуги Бога, как только мы это признаем, сразу наступит счастье и покой. Нет никакой необходимости сражаться с другими за материальные объекты, нет ничего, что нам принадлежит, а наш господин дает нам всё необходимое для жизни. Нам просто нужно выполнять свой долг наиболее тщательным образом, чтобы удовлетворить Кришну - и в конце жизни вернуться к нему. Среди вайшнавов поддерживается именно коммунизм, он реально существует. Осталось всего ничего - распространить этот духовный коммунизм на весь мир.

Сложная задача, но именно духовными средствами можно изменить природу человека с демонической (зависть, злоба, ненависть) на божественную (любовь к ближнему, самопожертвование, доброта, бескорыстие, самоудовлетворенность, отречение). В разных религиях предлагаются разные способы, о действеннности которых мы можем судить по нынешнему состоянию общества. В гаудия вайшнавизме, к которой я себя отношу, предлагается постоянно повторять трансцендентные звуки Маха Мантры (великой песни освобождения):

Харе Кришна Харе Кришна

Кришна Кришна Харе Харе

Харе Рама Харе Рама

Рама Рама Харе Харе

Эти имена Бога не из этого мира, поэтому они настолько могущественные, что очищают наше сознание от всех пороков, накопленных за многие многие жизни в материальном мире. Эта мантра превращает человека капиталистической формации в освобожденного человека настоящего коммунизма, в новую личность, вырастить которую безуспешно пытались идеологи материального коммунизма.

25 октября 1917 года - позорная дата

В средневековой Германии образовалась странная политическая формация, которая именовалась “Священная Римская Империя германской нации” (ибо она считалась наследницей франко-германско-римской империи Карла Великого). Скептические современники считали ее каким-то “уродом” или “чудовищем” (“монструм”) и утверждали, что она, во-первых, не священная, во-вторых, не римская, а в-третьих, не империя (ибо титулярный выборный “император” фактически не имел в Германии никакой власти за пределами своего наследственного княжества). О том странном государстве, которое образовалось в результате ленинской революции 25 октября 1917 года и которое именует себя “Союзом Советских Социалистических Республик”, тоже надлежит сказать, что это — не союз, ибо многие части его (как Грузия, Эстония, Латвия, Литва) не добровольно примкнули к “союзу”, но были покорены военной оккупацией; это - не советское государство, ибо советы являются лишь исполнительными органами, подчиненными господствующей коммунистической партии; и социально-экономический строй СССР — не социализм, а государственный капитализм с закрепощенным крестьянством и бесправным рабочим классом, который при Сталине был формально прикреплен к государственным предприятиям; наконец, это вовсе не республика, ибо вся власть в ней принадлежит или одному диктатору, или кучке коммунистических олигархов, а “широкие массы”, советские “граждане”, имеют “право” подавать “избирательные” бюллетени — только за коммунистические списки (ибо иных списков не существует), да в указанные дни маршировать по улицам, выражая или восторг или негодование, как будет приказано.

Наконец, возникает вопрос: есть ли основанная Лениным квазигосударственная формация действительно государство в юридическом смысле этого слова, или это некий “монструм”, основанный исключительно на силе и насилии? По этому вопросу мы попросим высказаться самого Ленина, а пока напомним основной принцип государственного права, установленный в Европе в средние века; “справедливость (т. е, право и правосудие) есть основа государства” (iustitia est fundamentum regni). В соответствии с этим великий учитель раннехристианской эпохи блаженный Августин писал в своем знаменитом трактате “О граде Божием”:

“Если мы отбросим (или устраним) право и справедливость, то что такое государство, как не большая шайка разбойников? И что такое шайка разбойников как не маленькое государство?”.

А великий учитель коммунистического мира, Ленин, взявши у Маркса идею “диктатуры пролетариата” как формы пролетарского государства (и осуществив ее впоследствии путем установления диктатуры головки коммунистической партии), так определяет эту квазигосударственную форму:

“Диктатура означает — примите это раз навсегда к сведению, господа кадеты, — неограниченную, опирающуюся на силу, а не на закон, власть”. “Неограниченная, внезаконная, опирающаяся на силу, в самом прямом смысле слова, власть — это и есть диктатура”. “Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть” (Сочинения, изд. 2-е, т. 25, с. 436, 439, 441).

Бросив беглый взгляд на то странное государство, которое возникло в результате октябрьского переворота, посмотрим теперь внимательно на то событие, которое получило торжественное название “Великой Октябрьской Социалистической Революции”.

Советские авторы по обязанности, а западные — по невежеству и легковерию, изображают октябрьский переворот в Петрограде как какое-то всенародное восстание петроградской рабочей массы и петроградского гарнизона пол знаменем социализма, который обещал построить для них великий Ленин. Из рассмотрения исторических фактов мы увидим, что ни рабочая масса, ни гарнизон Петрограда не принимали в “революции” 25 октября почти никакого участия, а о социализме вожди восстания сначала даже и не заикались. Теперь, когда мы видим монгольскую и албанскую “социалистические” республики и мао-цзэ-дуновскую “культурную” революцию, мы можем ничему не удивляться, но в то время не только интеллигенция в целом, но и марксисты, которые сколько-нибудь “всерьез” принимали теории Маркса, видели и утверждали, что Россия, при настоящем ее социально-экономическом строе, еще далеко не “созрела” для введения в ней социализма: однако Ленина эти подробности нисколько не смущали. В своем письме в ЦК большевистской партии, 24- октября, Ленин, настаивая на немедленном начале восстания, писал: “Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия”.

Стало быть главное — это захватить власть, а там будет видно. Однако под каким же лозунгом поднимать восстание? Хитрый и хищный демагог скоро придумал — военно-патриотический лозунг: восстание нужно для... защиты Петрограда от немцев! Керенский, будто бы, хочет сдать Петроград немцам, чтобы “удушить революцию”, и “только наша партия” может мобилизовать массы для защиты Петрограда (с этой, будто бы, целью и был создан петроградский “военно-революционный” комитет). Далее следует ряд столь же заманчивых, сколь и обманчивых лозунгов. Временное правительство саботирует учредительное собрание, и только наша партия” обеспечит созыв Учредительного собрания (на одну ночь...). Временное правительство не дает крестьянам землю, и “только наша партия” даст землю крестьянам (известно, как “наша партия” решила земельный вопрос).

Но главным козырем в ленинской игре фальшивыми картами было его обещание утомленной и озлобленной солдатской массе: “только наша партия даст вам справедливый демократический мир, тогда как Керенский гонит вас на империалистическую бойню”, а действительный смысл ленинского плана — “превращения войны империалистической в войну гражданскую” — означал поход Красной армии на Европу и непрерывный ряд войн для свержения “буржуазных” правительств и установления, с помощью местных коммунистических партий, всеевропейской коммунистической республики.

Наконец, возникает вопрос: был ли удавшийся октябрьский переворот революцией? Это зависит от того, что понимать под словом революция. Если понимать революцию, как некое прогрессивное, народное и освободительное движение, то, конечно, ленинский переворот 1917 года, как и гитлеровский переворот 1933 года, были не революциями, а контрреволюциями: как гитлеровский переворот опрокинул демократическую Веймарскую республику, так ленинский переворот опрокинул самое демократическое, но, увы, самое слабое Временное правительство. С точки зрения политических понятий, октябрьский переворот надлежит характеризовать как захват власти кучкой хорошо организованных заговорщиков, воспользовавшихся исключительно трудным положением страны и правительства.

/С.Г. Пушкарёв - Октябрьский переворот 1917 года без легенд/