Вторая половина XIX в. была периодом интенсивной индустриализации и модернизации России, и Казанская губерния не была исключением. Изучение истории Казанской губернии этого периода позволяет проследить процесс формирования и развития в ней капиталистических отношений, которые продолжают влиять на регион до сих пор, и понять, как этот процесс влиял на социальную структуру общества и на жизнь различных его слоев. Изучение социально-экономического развития региона в это время позволяет понять, как происходил процесс перехода от традиционного сельского хозяйства к промышленности и торговле. Кроме того, Казанская губерния была многонациональным регионом, в котором проживали русские, татары, чуваши, мари и множество других народов, поэтому изучение поставленной темы также дает возможность выяснить, как процесс перехода от традиционного сельского хозяйства к промышленности влиял на процесс формирования межнациональных отношений, и понять, как этнический фактор влияет на экономику и общественную жизнь региона, что полезно и для понимания современной экономики. Таким образом, изучение социально-экономического развития Казанской губернии во второй половине 19 в. является актуальным для понимания современных процессов в регионе.

Раздел I. Сельское хозяйство и крестьянское движение в Казанской губернии во второй половине 19 в.

Во второй половине 19 в. сельское хозяйство Казанской губернии оставалось основой экономической жизни региона. Большая часть населения губернии проживала в сельской местности и была занята в аграрном секторе, который характеризовался традиционной структурой, основанной на земледелии и скотоводстве. Однако реформы 1860-х гг. и связанные с ними изменения существенно повлияли на развитие сельского хозяйства.

В пореформенное время татары Поволжья в силу особенностей природной среды, экономических условий и традиций практиковали разнообразные системы земледелия: паровую, залежно-переложную и лесопольную (подсечно-огневую). Паровая система земледелия в форме трехполья (озимое + яровое + пар) в рассматриваемое время была наиболее широко распространена в земледельческой культуре татарских крестьян. Эта агрокультурная традиция в целом была характерна для Поволжья: в Казанской и Симбирской губерниях паровая система занимала почти 100% пахотных угодий[1].

При должном удобрении пашни трехполья позволяли получать стабильные урожаи хлебов со сравнительно малыми затратами. Однако демографические, социально-экономические и политические условия, увеличение плотности населения, значительное перераспределение земли в пользу казны в ходе реформы 1866 г., массовое обнищание крестьянства и т.п. во второй половине 19 в. поставили существование паровой системы земледелия традиционного вида в неблагоприятные условия[2]. Наступал так называемый «кризис трехполья»: истощение пашни при недостаточном удобрении, сопровождавшееся снижением плодородия почвы и, как следствие, падением урожайности.

По оценке Р. Хакимова, в конце 1860-х гг. в Казанской губернии паровая система земледелия теряла былую значимость. В озимом поле губерний лесной и лесостепной зоны Поволжья крестьянами возделывалась почти исключительно озимая рожь, что соответствовало господствовавшему здесь трехполью. Сборы озимой ржи в Казанской губернии - 61,0%, что составляло максимум по Европейской России[3]. Характерно, что посевы ржи были наибольшими у татарских крестьян. Основной культурой в яровом поле был овес. В Казанской губернии в 1900 г. под овсом находилось 28,8% всех посевных площадей[4].

Во второй половине 19 – начале 20 вв. наиболее употребительным пахотным орудием татарских земледельцев в губерниях Поволжья и во многих уездах Приуралья была соха, поскольку она более всего соответствовала старопахотным мягким пашням трехполья. В крае издавна применялся деревянный плуг, причем современники не без оснований называли его «татарским»[5]. Сабан был распространен преимущественно между земледельцами-татарами Оренбургской, Симбирской, Саратовской, Астраханской губерний и частию Казанской[6]. Это было тяжелое орудие, требовавшее многочисленной, в 4–6 голов, упряжки лошадей или волов. Поэтому в середине 19 – начале 20 вв. он был распространен, главным образом, у татар в уездах Южного Приуралья и Зауралья, где еще бытовала залежно-переложная система земледелия. К рубежу 19–20 вв. сначала в Приуралье, а затем и в Поволжье в хозяйствах татар-казаков, у зажиточных крестьян стали появляться кустарные и фабричные стальные плуги[7].

На протяжении всего пореформенного периода в аграрном секторе продолжали существовать различные социально-экономические уклады: от патриархального до капиталистического. Так, одним из важных проявлений феодализма в сельском хозяйстве являлось сохраняющееся помещичье землевладение. В собственности казанских помещиков осталось более 13 % земель, расположенных преимущественно в наиболее плодородных местностях губернии.

Однако, помещичье землевладение постепенно сокращалось. Сокращение помещичьего землевладения происходило из-за расточительности помещиков, что приводило к массовому залогу имений в дворянском банке. К 1894 г. дворяне заложили 86% земель и имели долг до 15 млн. руб. Лишь некоторые помещики внедряли передовые методы ведения хозяйства. Земли активно скупались разбогатевшими крестьянами и купцами. В 1880-х гг. крестьяне использовали 59,6% земли, но проблема малоземелья оставалась.

Например, средний душевой размер надельной земли был равен: в бывшей государственной деревне у русских крестьян- 4,6 десятин, татарских - 3,2 десятин, в бывшей помещичьей - 2,7 десятин. Наименее обеспеченными землей оказались татарские крестьяне, которые, кроме того, получили худшие по качеству земельные наделы. В целом, среднедушевые наделы в Казанской губернии были значительно меньше, чем в среднем по России[8].

На положение крестьянства определенное влияние оказывало и аграрное перенаселение Казанской губернии (42 чел. на 1 кв. км при среднем показателе по России 7 чел.), вызванное высоким уровнем рождаемости среди сельского населения, слабым оттоком рабочей силы в города и сохранением крупного помещичьего землевладения. Одной из важных особенностей сельского хозяйства России в пореформенные годы оставался общинный характер крестьянского землевладения, при котором община владела землей, а крестьянин свободно пользовался своим наделом, являлся собственником скота, техники, инвентаря и т.д.[9].

Сельские общины Среднего Поволжья разделялись на три основных вида: простые, состоящие из одного селения; раздельные, где одно селение распадалось на две или более земельные общины; сложные, представлявшие из себя несколько самостоятельных селений или обществ. В Казанской губернии в среде татарского крестьянства преобладали простые общины, тогда как у русского сельского населения были распространены простые и раздельные общины. У чувашских и марийских крестьян значительное распространение получили сложные общины, занимавшие часто огромные площади в 6–12 тыс. десятин и объединявшие 20–30 деревень и сел [10].

В течение длительного времени община сдерживала процесс расслоения крестьянства, ограничивая возможности для выделения зажиточных семей и поддерживая безземельных и малоземельных. Однако крестьянские реформы все же стимулировали имущественную и социальную дифференциацию сельского населения. Прежде всего это выразилось в перераспределении надельной земли между различными социальными группами деревни путем аренды наделов зажиточными крестьянами у бедняков. В результате выросла малоземельная, обедневшая группа крестьян с душевым наделом до 5 десятин, составлявшая в Казанской губернии 56%. Малоземелье толкало крестьян на аренду земли, что обрекало их на экономическую зависимость от казны и помещиков. Так, в 1880–1890-е гг. арендная плата в губернии достигла такой величины, после которой аренда становилась уже невыгодной.

Вследствие естественного прироста населения России и связанного с ним крестьянского малоземелья хлебопашество становится недостаточным для удовлетворения всех потребностей жителей как нечерноземной, так и черноземной полосы. Это подтолкнет крестьянскую массу к поиску дополнительного источника дохода, то есть к занятию кустарными промыслами. На становление и развитие неземледельческих занятий большое влияние оказывали природные ресурсы, поэтому промыслы каждого уезда имели свои особенности. Именно статистические работы земств (земская статистика) представляют собой важный источник по изучению сельского хозяйства и мелкой промышленности, процессов социально-экономического развития Российской империи рубежа 19—20 вв.

Р.В. Шайдуллин и Ф.Г. Зайнуллина пишут, что кустарные промыслы в Казанской губернии не получили широкого развития, многие из них носили сезонный (кратковременный) характер[11]. В 1860-х гг. М. Лаптев отмечал: «Здесь промысловые занятия существуют только зимой и служат подспорьем главного земледельческого труда»[12]. В опубликованных источниках неоднозначно определено понятие кустарного производства. Тем не менее представляется, что кустарная промышленность – это работа в основном для неизвестных потребителей (на рынок), а ремесло – изготовление товаров (работа) по заказу. Г. Ибрагимов, характеризуя социальную структуру татарского общества в 19 в., отмечал значимость мелких ремесленников в сельской и городской жизни. Городские ремесленники занимались своим ремеслом и никаких побочных доходов не имели[13].

По данным 1872 г., всего в городах Казанской губернии насчитывалось 6644 ремесленника. Наибольшее число ремесленников было сосредоточено в Казани (1 ремесленник на 17 жителей)[14]. Развитию ремесел в Казани способствует отдаленность от столиц и затруднительность сообщений, большое население, тяготение окрестной страны к городу: сюда приезжает много людей по разнообразным целям, но вместе с тем приезжие доставляют не мало работы и городским ремесленникам, иногда нарочно запасаясь произведениями последних, как стоящими по изяществу и другим достоинствам выше произведений провинциальных мастеров. Может быть, этим отчасти объясняется большое число ремесленников, изготавливающих предметы одежды. Если судить по числу лиц, посвящающих себя ремесленной деятельности, то главнейшими ремеслами в Казани будут следующие: хлебопекарное и пряничное – 10,2%, портняжное – 9,4%, сапожно-башмачное – 7,2%, кузнечно-слесарное и медно-паяльное – 5,2% [15].

Важным показателем расслоения крестьянства Казанской губернии является также распределение лошадей[16]. В 1870 г. одна лошадь приходилась на 12 жителей. Открытие в 1875 г. конно-железной дороги должно было отозваться на численности лошадей и, действительно, через год после этого в Казани одна лошадь приходится на 15 жителей, а через 5 лет уже на 17. В 1880 г. лошади составляли 68% всего числа домашних животных в город, а теперь лишь 56%. Это явление произошло, конечно, не от одной конно-железной дороги; оно может, по-видимому, служить одним из маленьких показателей как обеднения его жителей, так и упадка промышленно-торговой деятельности города[17]. Острый недостаток кормов в течение зимнего стойлового периода, наряду с необходимостью уплаты налогов и долгов, вызывал такое характерное для татарской деревни явление, как массовая осенняя продажа скота, прежде всего рабочего, с приобретением его вновь по весне[18]. Та же причина – нехватка кормов – породила к жизни другое явление, характерное для татар близлежащих к Казани деревень – работу в городе в зимний период в качестве ломовых извозчиков – «барабусов» – исключительно с целью прокормить лошадь[19].

Значительное влияние на развитие крестьянских хозяйств оказывали различные климатические колебания (заморозки, засухи и др.), которые нередко становились причиной массового разорения крестьян и даже самых настоящих голодов. В этом отношении пореформенные десятилетия были крайне неудачными для сельского хозяйства Казанской губернии. Например, за 30-летний период (1863-1893 гг.) на территории края были отмечены 4 неурожайных года (1867, 1877, 1883, 1891 гг.) и 7 лет значительного недорода (1864, 1865, 1868, 1870, 1873, 1880, 1887 гг.). Из них наиболее тяжелыми для крестьян оказались 1877–1878, 1891 и 1898 гг.[20].

В пореформенные десятилетия ускорился процесс замены старой земледельческой техники новыми орудиями и машинами, которому способствовало появление в крае предприятий по производству железных плугов, веялок, сортировок, молотилок и т. д. Большое содействие этому оказали также Казанское экономическое общество, местные земства и различные общества сельских хозяев. В результате на рубеже 19–20 вв. в сельском хозяйстве Казанской губернии насчитывалось более 35 тыс. железных плугов, более 10 тыс. веялок и сортировок, более 1 тыс. молотилок и жнеек. В то же время бедняцкие хозяйства и частично середняки вынуждены были довольствоваться старой земледельческой техникой. Например, в начале 20 в. на 100 пахотных орудий приходилось 17 плугов, 75 сох, 6 косуль и 2 сабана. Основная часть новой техники (более 60 %) концентрировалась в руках зажиточных крестьян, урожайность хозяйств которых была в несколько раз выше, так как они имели возможность лучше обрабатывать свои поля, удобрять их, быстрее и качественнее убирать урожаи и т.п.[21].

В дореформенный период в Казанской губернии особенно острое недовольство крестьян вызвало насильственное введение общественной запашки, которое сопровождалось отобранием у них лучшей земли, принудительным обменом земельными участками, несвоевременными и неравными нарядами на работу. Во всех уездах Казанской губернии уже в 1841 г. началось глухое «брожение», на базарах велись непрерывные разговоры об «уделе»[22].

В 1841 и 1842 гг. против посева картофеля выступили крестьяне Ядринского, Чебоксарского, Цивильского и Козьмодемьянского уездов Казанской губернии особенно сильные волнения произошли в Акрамовской волости Козьмодемьянского уезда. Выступления носили разрозненный и стихийный характер, были нацелены на отмену отдельных нововведений[23]. В период Крымской войны, кроме чрезвычайных наборов в армию, на основании манифеста от 29 января 1855 г. было созвано подвижное государственное ополчение. Созыв ополчения происходил по 32 губерниям в три призыва, вплоть до сентября 1855 г. Татарское население не желало идти на военную службу, всячески этому сопротивлялось: в Тимергалинской волости Малмыжского уезда «татарами целым сходом был произведен бунт, во время проверки призывных списков по настоящему набору, с нанесением членам волостного и сельского начальства побойств и с намерением причинить побои бывшему там же окружному начальнику Соколову». 12 вожаков движения в Тимергалинской волости были арестованы[24].

Формы крестьянских волнений были разнообразными: от одиночных протестов до отказа от выполнения государственных повинностей целыми селениями. По мнению историка Р. Хакимова для татар-мусульман реформы ассоциировались с угрозой потерять конфессиональную идентичность. Результатом выступлений сельских обществ стало некоторое ослабление административного давления при проведении реформ. Неповиновения крестьян во второй половине XIX в. являлись следствием ухудшения экономического положения сельского населения, усиления фискального гнета самодержавия, превышения представителями местной администрации своих полномочий во взаимоотношениях с хлебопашцами и т.д. Отмена крепостного права и связанные с ней преобразования способствовали росту общественной активности населения. В ряде регионов отмечалось неповиновение сельского податного населения нововведениям власти[25].

Главными причинами нежелания татарских хлебопашцев получать «владенные записи» являлись: выделение меньших по размеру, чем раньше, угодий, прирезка неудобных для земледельческого производства наделов и далеких от их места жительства участков, различные слухи о непременном ухудшении их материального положения после прирезки земли[26].

Постепенно приобретая размах и остроту, крестьянское движение переросло в восстание, центром которого стало село Бездна Спасского уезда. В начале апреля безднинские крестьяне выразили свое недовольство Положениям 19 февраля. Пытаясь получить ответ, они обращались и к управляющему имением Мусина-Пушкина, и к попу, и к фельдшеру, и к конторщику. Однако никто из них волю не вычитал, а говорил, «что надо оставаться по-прежнему во власти помещика еще два года». Тогда безднинцы обратились к своему односельчанину, грамотному крестьянину Антону Петрову (Сидорову), который стал толковать «Положения» в духе крестьянских чаяний. Вследствие он рассказывал на суде: «Я всем приводящим ко мне стал объявлять, что крестьяне вольные, говорил им, чтобы они не слушали помещиков и начальствующих властей, приказывал крестьянам не ходить на барщину, не платить оброков, не давать подводы. Толковал, что вся земля принадлежит крестьянам, а помещику остается только одна треть».

Слухи о «настоящей воле» Антона Петрова быстро распространились по соседним селениям. Популярность Антона Петрова росла с каждым днем. Он рассыпал по окружающим селами и деревням своих соратников, чтобы собрать в Бездну как можно больше крестьян. Среди его помощников выделялись Василий Григорьев, Николай Михайлов, Андрей Никифоров и др. События приобретали напряженный и острый характер. Многие помещики, опасаясь новой пугачёвщины в ужасе бежали из района восстания в Казань. Однако восстание и Бездне было подавлено. Многих крестьян, искавших настоящую волю, расстреляли. По официальным данным было убито 51 и ранено 77, однако фактически от расстрела пало около 350 чел. Многие умирали от ран позднее, боясь обращаться к врачам. Антов Петров был схвачен и расстрелян по приговору военно-полевого суда. После подавления восстания в Бездне крестьянское движение не прекратилось. Крестьяне по-прежнему отказывались от барщины, рубили помещичьи леса. Например, в апреле-мае 1861 г. в Казанской губернии произошло 53 выступления (Спасский, Чистопольский, Лаишевский и Казанский уезды)[27].

Наиболее крупное выступление татарских крестьян в связи с реализацией аграрной реформы произошло в июне 1869 г. в Спасском уезде. Поводом для него послужили слухи о том, что крестьяне поступят в удельное ведомство и что им будут установлены тяжелые повинности и большие налоги. Для подавления волнения в уезд выехал губернатор Н.Я. Скарятин. Споры о земле между общинами носили еще более ожесточенный характер. Часто они перерастали в столкновения больших групп крестьян. Осенью 1886 г. одно из таких столкновений произошло между татарами деревень Тимерчи, Куюк и Букмыш Мамадышского уезда. Причиной раздора стали 63 десятин земли, которые были отобраны у общества деревень Куюк и Тимерчи и присоединены к д. Букмыш[28].

Во время конфликтов с местными властями по аграрным вопросам крестьяне нередко обращали свой гнев против своих сельских старост, которые обычно старались беспрекословно выполнять указания администрации. В последующие десятилетия, в условиях усиления земельного голода, часть межобщинных конфликтов произошла вследствие прирезки земли и лесных угодий в 1860-х– 1870-х гг.[29].

Нежелание платить обязательные страховые сборы порой мотивировалось запретом шариата или невыгодностью их уплаты. Другой, не менее важной причиной выступлений татарских крестьян был фискальный гнет. Волнения во время сбора податей и недоимок были прямым следствием их тяжелого экономического положения. Обычно местные власти описывали имущество крестьян, оставшихся в долгу, и устраивали продажу по умеренным ценам их домашнего скота, предметов быта, вплоть до подворных строений. Это вызывало возмущение и сопротивление селян.

Земля для крестьянского хозяйства являлась основным источником существования. Чувство общинной собственности и стремление крестьян при малейшей возможности заполучить даже небольшой земельный участок превращали земельные споры в жестокие конфликты. Групповые порубки леса татарскими крестьянами Поволжья являлись составной частью правонарушений сельского населения. Получение в результате прирезки земель худших участков и небольших участков, отсутствие должного контроля за охраной леса способствовали частым коллективным порубкам[30].

Среди выступлений по социально-экономическим мотивам различных групп многонационального крестьянства Казанской губернии в 1861–1900 гг. на бывших крепостных крестьян приходится 338 выступлений (2/3 на выдачу уставных грамот после отмены крепостного права), у бывших удельных, главным образом русских, крестьян – 79. По неполным данным, за этот период в Казанской губернии произошло 127 выступлений татарских крестьян[31]. Основной формой антиправительственных выступлений татарских крестьян являлись борьба против государственной системы землевладения, податного гнета, командно-административных методов управления властных структур и бесчинства отдельных представителей.

По оценке Калимуллина, с начала 1870-х гг. крестьянское движение резко пошло на спад, который свидетельствовало о том, что в целом крестьяне приняли аграрные реформы 1860-х гг., которые все же улучшили их правовое и хозяйственное положение[32]. Таким образом, крестьянские реформы 1860-х гг. лишь временно снизили остроту аграрного вопроса в России, еще более обострившегося к концу столетия. Возможности развития сельского хозяйства, открытые после отмены крепостного права, были быстро исчерпаны. Необходимы были новые аграрные преобразования, которые могли быть осуществлены либо мирным, либо революционным путем.

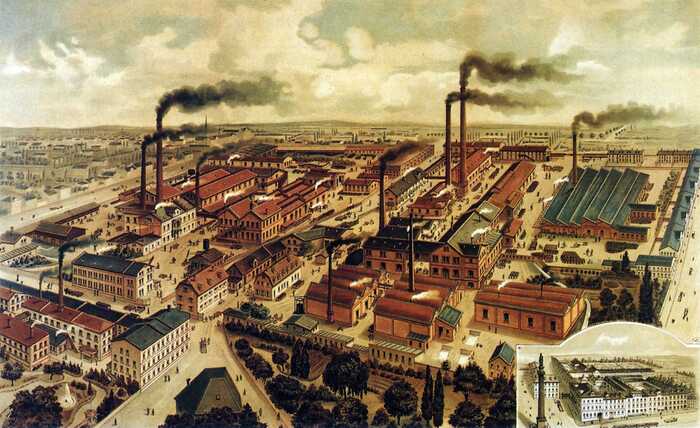

Раздел II. Промышленность и развитие фабрично-заводских предприятий в Казанской губернии во второй половине XIX в.

Казанские заводы и фабрики возникали и существовали за счет различных благоприятных условий местного характера, но во всяком случае не вследствие того, что прилегающая к Казани и вообще ближайшая местность представляют избыток сырьевых материалов, годных для фабрично-заводской обработки. Напротив, по преимуществу сырьевые материалы доставляются в Казань из других соседних губерний.

Развитие промышленно-торговой деятельности в Казани объясняется:

1) Причинами географическими, именно очень выгодным центральным положением города в губернии, где Кама с большими притоками вливается в Волгу. Следовательно, население Казани располагало удобным и дешёвым водным путём в весьма отдалённые местности;

2) Значительной долей в составе населения этого города и всей вообще губернии татарской народности, характерную черту которой составляет сильная склонность к торгово-промышленным оборотам;

3) Дешевизною рабочих рук, которая происходила от того, что местные крестьяне не могли обеспечить себя одними сельскохозяйственными занятиями [33].

Отмена крепостного права явилась переломным этапом в историческом развитии России. Она положила начало новой социально-экономической формация - капиталистической. Стала быстро расти крупная машинная индустрия, вся глубже проникали капиталистические отношения в сельское хозяйство, прокладывались новые железные дороги, увеличилось число пароходов, развивались города, постепенно перестраивалась на новые, буржуазные, рельсы вся экономическая система страны.

Благодаря этому изменилась социальная структура общества: разлагались старые классы и сословия, складывались новые классы капиталистического общества - пролетариат и буржуазия. Эти успехи и быстрые темпы на капиталистического развития своеобразно переплетались с феодально-крепостническими пережитками, серьезно тормозящими экономический прогресс России [34].

Ремесленное производство предметов роскоши, вещей изящных развито в Казани очень слабо; например, живописцы составляют 0,25% общего числа ремесленников, фортепианные мастера еще меньше - 0,15%, столько же и занятых иконописью, ювелиров 1,4%, причём последние есть и в уездных городах, тогда как спрос на произведения первых трех ремёсел идет почти исключительно от губернского города. За 30 лет число ремесленников (собственно мастеров и работников) увеличилось в Казани всего на 21%, хотя население города за это время возросло почти на 120%[35].

Особенно следует отметить то обстоятельство, что число желающих приготовиться к ремесленной деятельности значительно понизилось: теперь один ученик приходится на более чем на трех мастеров и рабочих, а прежде - на двух. Все это указывает на то, что в Казани как ремесленная деятельность, так и само желание посвящать себя ей значительно ослабли против того, что было 30 лет назад [36].

После отмены крепостного права капиталистические отношения стали утверждаться в Казанском Поволжье. В крае, как во всей стране, росла фабрично-заводская промышленность. В 1879 г. в Казанской губернии насчитывалось 272 действующих предприятия, в том числе в городах – 184, а в уездах – 88. Число рабочих достигло 8,4 тыс. чел. вместо 5 тыс. в 1859 г. Годовая производительность всех заводов и фабрик губернии составляла 12,8 млн. руб., т.е. выросла за 18 пореформенных лет более чем в 2,5 раза[37].

В пореформенный период намного расширил свое производство мыловаренный завод Крестовниковых, оснащенный паровыми машинами и другой современной техникой. В 1892 г. он выпустил продукцию на 3,5 млн. руб. вместо 1,1 млн. руб. в 1862 г. Показательно, что с 1886 по 1892 гг. выработка свечей почти двоилась, а олеиновой кислоты и мыла - утроилась. В производстве свечей, олеина и глицерина по России доля завода составляла кола 30%. Число постоянных рабочих достигло 1.5 тыс. Кроме того, на заводе работало от 100 до 300 сезонных рабочих.

Крупными предпринимателями стали капиталисты Алафузовы. Кроме кожевенных заводов, они открыли в 1865 г. льнопрядильно-ткацкую фабрику. Эти предприятия быстро росли и в пореформенный период, достигли весьма внушительных размеров, получив общероссийскую известность.

Значительно расширил свое производство капиталист П. К. Ушаков[38]. В 1868 г. он построил еще один химический завод около деревни Бондюги в Елабужского уезда Вятской губернии. Быстро увеличивая свою увеличивая свою производственную мощность, химические заводы П. К. Ушкова стали перерабатывать в год свыше 170 тыс. пудов серного колчедана, до 60 тыс. пудов хромовой руды, 120 тыс. пудов белой глины, 10 тыс. пудов поташа - всего 300 тыс. пудов продукции. В 1889 г. Бондюжинский завод освоил производство соляной кислоты и искусственного сульфата. Вскоре он обогнал в своем развития Кокшанский завод и превратился в крупное химическое предприятие [39]. На этом предприятии работали в свое время крупные русские ученые-химики Д.И. Менделеев, П.П. Федотьев и К.Г. Дементьев. Продукция Бондюжского завода демонстрировалась на многих выставках Москвы и Петербурга, Вены, Чикаго, Парижа и других городов мира, где неизменно занимала призовые места[40].

В губернии действовало 4 механических завода, из которых самым большим был чугунолитейный завод Свешникова. На этих заводах было занято около 600 рабочих. Годовая производительность составляла 185 тыс. руб. Однако механические заводы не могли полностью обеспечить потребности края на металлы[41].

В 1890 г. казанский купец Ахметзян Сайдашев приобрел в собственность стекольный завод в Царевококшайском уезде Казанской губернии, вскоре получивший известность в Поволжья как крупнейшее промышленное заведение.

Успешно развивалась в пореформенный период у татар меховая промышленность, отделившаяся от кожевенной. Основным центром ее, как и прежде, был Мамадышский уезд Казанской губернии. В 1875 г. в селениях этого уезда находилось 3 более или менее крупных мерлушечных завода. Они производили в год 200 тыс. штук мерлушек, 110 тыс. штук овчин на сумму 125 тыс. руб. Общее число рабочих, занятых на производстве, достигало 300 человек.

Стало развиваться спичечное производство, основным центром которого была Ковалинская волость Казанской губернии. В 1875 г. здесь действовало 5 небольших спичечных фабрик, оборудованных 110 станками. Они производили в год 1140 ящиков спичек.

Купец М.М. Азимов в 1870-х гг. открыл в Казани крахмально-паточный завод, производящий в год 2,5 тыс., пуда крахмала. В 1880 г. здесь же начала действовать хлопчатобумажная фабрике капиталиста Утямышева и компании, годовая производительность которой составляла 100 тыс. руб. В эти же годы капиталистом. И. Араслановым был открыт в Казани мыловаренный глицериновый завод. Оборудованный тремя паровыми машинами, он ежегодно производил до 10 тыс. пудов мыла, свечей и глицерина[42].

Еще более укрепилось положение татарских капиталистов в кожевенной промышленности. В пореформенный период были открыто 10 новых предприятий, производящих различные кожи как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Казань являлась одним из первых городов России, где в конце 19 в. было введено электрическое освещение и трамвайное движение. В 1896 г. бельгийское акционерное общество «Газ и электричество» основало первую Казанскую электростанцию.

В начале 20 в. Казань выделялась довольно развитой полиграфической промышленностью. Подавляющая часть литературы для мусульманских народов России печаталась в казанских типографиях, среди которых наиболее крупными были И.Н.Харитонова, Б.Л.Домбровского, «Магариф» («Просвещение»), «Умид» («Надежда») и ряд других [43].

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в пореформенное время, особенно в 1890-х гг., промышленное производство у татар получало значительное развитие, которое сопровождалась концентрацией рабочих на крупных предприятиях. В Казанской губернии сосредотачивались главным образом мыловаренные, кожевенные и меховые предприятия. Важно подчеркнуть, что для развития промышленного производства большое значение имели железные дороги, построенные после отмены крепостного права на территории Поволжских губерний. В 1890-х гг. завершилось строительство Московско-Казанской железной дороги.

Таким образом, отмена крепостного права оказала непосредственное влияние на ход промышленного переворота в крае. К концу 1880-х гг. он в основном завершился. В решающих отраслях промышленности (текстильной, суконной, мыловаренной, химической) был осуществлен переход от мануфактуры и фабрике. Однако и после него продолжали ещё существовать промышленные предприятие мануфактурного типа.