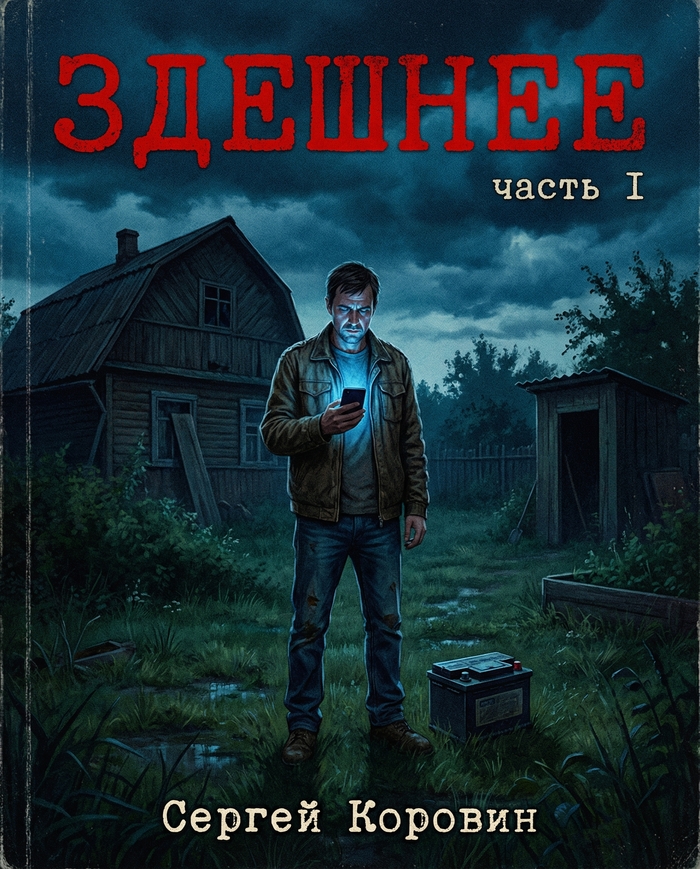

Часть первая. Аккумулятор

Сады «Мичуринец» умирали давно и неторопливо, как умирают вещи, которые никто не убивал специально — просто перестали держать. Сначала обвалился забор по восточной стороне. Столбы сгнили в земле, и секции легли в крапиву одна за другой, как домино, в течение одной августовской недели; Семён знал это со слов тестя, а тесть со слов кого-то ещё, и точность этой истории была, прямо скажем, как у испорченного телефона, но сам образ — секции, падающие по очереди в крапиву — засел в голове, и каждый раз, подъезжая к садам, Семён думал о домино. Потом заросла центральная дорога. Потом один за другим перестали приезжать соседи. К октябрю две трети участков стояли брошенные, и только ветер хозяйничал в пустых теплицах, хлопая сорванным полиэтиленом.

Семён Ворохов приехал сюда в субботу, ближе к полудню, и причина была до обидного прозаичной: забрать старый автомобильный аккумулятор. Тот лежал в сарае с прошлой зимы, а теперь понадобился для «Нивы» тестя, у которого в гараже сдох свой.

Тесть позвонил в пятницу вечером, когда Семён уже лежал на диване и смотрел футбол. «Сёмка, ты завтра мог бы…» — и Семён сказал «конечно», потому что тесть был из тех людей, которые просят редко, а значит, всерьёз. Виктор Палыч. Бывший крановщик, пенсионер, мужик с руками, которые были больше, чем казалось при его росте. Он вырастил двух дочерей один — жена ушла, когда Свете было шесть, и он никогда об этом не говорил, вообще, ни слова, ни полслова, только если выпьет на Новый год лишнюю рюмку, начинал протирать очки долго и тщательно, Света трогала его за рукав, и он убирал очки. Такой человек. Ему не откажешь.

Дорога от города до садов занимала сорок минут, если не считать последние три километра грунтовки, где после дождей машину мотало так, что из бардачка вылетала мелочь. Семён ехал на своей «Октавии», слушал радио — там несли какую-то дичь про гороскопы, но переключать было лень, — думал о том, что надо бы поменять колодки до зимы. Октябрьское солнце стояло низко и било в глаза из-за лесополосы. Он щурился, опускал козырёк, поднимал, снова опускал. На обочине мелькнул рекламный щит: «Шашлык-машлык. 2 км направо». Стрелка указывала в чистое поле. Семён хмыкнул. Поле. Ни строения, ни дыма, ни запаха. Шашлык-машлык.

Участок номер сорок семь достался им от бабки Светы. Бабушка умерла четыре года назад, оставив после себя шесть соток, щитовой домик с верандой и сарай (хотя назвать это сараем — значило сильно польстить четырём стенам из горбыля, в которых щели были такие, что осенью туда задувало листву, а весной она там же и перегнивала, и на полу лежал ровный слой чего-то рыхлого, тёмного, как в компостной яме). Чего только в этом сарае не было. Семён каждый раз удивлялся. Заходил за конкретной вещью, а выходил через час, грязный по локоть, с совершенно другим предметом в руках и смутным ощущением, что сарай устроен по тому же принципу, что и чёрная дыра. Всё засасывает и ничего не отдаёт добровольно.

Бабка Светы, Зинаида Тихоновна, была из поколения, для которого выбросить вещь было примерно то же, что ударить ребёнка. Она хранила ржавые гвозди в стеклянных банках, перевязанных бечёвкой. Хранила газеты за восемьдесят девятый год. Хранила дверцу от «Москвича-412», который сгнил и был увезён на металлолом ещё при Ельцине, а дверца осталась, потому что «ещё хорошая». Семён однажды нашёл в углу пакет с пакетами. Внутри — пакет с пакетами поменьше. Света, когда он рассказал, засмеялась и сказала: «Это у бабушки был метод». Метод чего, Света не уточнила. Может, выживания.

Сегодня он нашёл аккумулятор быстро. Тот стоял за этой самой дверцей от «Москвича», прикрытый куском брезента. Семён вытащил его, покачал в руках — кило двенадцать, не меньше, и вес был какой-то неживой, смещённый к низу, как будто внутри не свинец, а земля. Клеммы не окислились сильно. Пойдёт.

Он поставил аккумулятор у порога и решил покурить, хотя бросил полгода назад. Вы знаете, как это бывает: бросил, бросил, но если в кармане старой куртки найдётся одна мятая сигарета — ну как не закурить. Это же не считается. Это археология.

Пачка нашлась в куртке, которую он держал здесь. Одна сигарета, чуть влажная, подмявшаяся с одного бока. Видимо, оставил весной, когда приезжал чинить крышу.

Он закурил, сел на перевёрнутое ведро и посмотрел на участок.

Грядки заросли сухим бурьяном. На соседнем участке крыша просела посередине, и оттуда торчал край стропильной доски, почерневший от дождей. У калитки висел замок, но одна петля выдрана, и калитка стояла чуть косо, как человек, привалившийся к стене.

Тихо. В городе от такой тишины отвыкаешь. Начинаешь слышать в ней что-то лишнее и не можешь понять, это лишнее и правда есть, или это ты сам, со своим городским ухом, достраиваешь это.

Телефон пискнул в кармане.

Семён не полез сразу. Затянулся. Дым был слабый, бумажный, сигарета пролежала полгода и вкус имела соответствующий. Но никотин дошёл, голова чуть поплыла, и это было хорошо.

Пискнул второй раз. Напоминание.

На экране светилось входящее СМС. Номер отправителя отсутствовал. Не скрытый, не «Неизвестный». Просто пустое поле. Так бывает, когда оператор сбоит, подумал Семён. Или не бывает. Он не знал. Он сварщик, а не айтишник.

«Купи жене цветы. Она беременна и скажет тебе сегодня об этом».

Семён прочитал дважды. Потом третий раз, медленнее, словно буквы могли перестроиться во что-то другое, нормальное, — в предложение пополнить баланс или в рекламу автосервиса. Не перестроились. Точка в конце стояла аккуратная, уверенная. Так ставят точку люди, которые не сомневаются.

Спам. Конечно. Рекламная рассылка цветочного магазина, составленная идиотом, который решил, что он на это поведется. «Купи жене цветы» — ну, это любому подойдёт, у кого жена есть. Но спам не приходит с пустого номера. Спам приходит с восьмёрки и девяти цифр, и там внизу «отписаться: СТОП на номер такой-то». А тут — ничего. Пустота.

Розыгрыш. Лёха с работы. Или Димка, сосед по подъезду, который вечно шутил так, что хотелось дать ему в ухо. Но Лёха не стал бы. Ему бы в голову не пришло, он вообще считал СМС мёртвым жанром, как факс. А Димка не знал его номера. Они общались через домовой чат в мессенджере, и Семён до сих пор не был уверен, как Димкина фамилия.

Третья мысль пришла сама.

Тихо. Без стука. Как холод от земли сквозь подошвы ботинок, когда сидишь на ведре в октябрьском саду и вдруг понимаешь, что ноги уже давно мёрзнут, просто ты не замечал.

Сигарета догорела до фильтра. Он этого не заметил. Бросил окурок в жестяную банку у порога, промазал, поднял с земли, бросил ещё раз. Попал.

Они со Светой хотели ребёнка. Обоим по тридцать два, и разговоры об этом шли последний год — сначала осторожные, будто оба боялись сглазить: «ну, может, в следующем году…», «надо бы к врачу на всякий случай…» Потом конкретнее. Света ходила к врачу. Он ходил к врачу. Сидел в коридоре, где пахло хлоркой и журналы на столике были за позапрошлый год, и медсестра вызвала его по фамилии, и он зашёл в кабинет и сделал всё, что полагается, и старался об этом не думать потом. Оба здоровы, сказали им. Просто подождите.

Вот они и ждали. А последние пару недель Света была какая-то другая.

Задумчивая — это слово, но оно не точное. Она и раньше бывала задумчивая, когда проверяла тетради или когда мать звонила (мать звонила редко и всегда не вовремя, и каждый звонок оставлял после себя тишину, плотную, на полвечера). Но тут другое. Несколько раз он ловил её взгляд — она смотрела на него из кухни, от раковины, с мокрыми руками, и выражение было такое, словно она подбирала слова к чему-то, для чего слов нужно немного, но каждое должно быть правильное. А потом отворачивалась. Закрывала кран. И всё.

Он тогда списал на работу. У неё в школе начался новый учебный год, тридцать второклассников, родители, бесконечные чаты, в которых сорок взрослых людей не могут договориться, сдавать ли по триста рублей на шторы. Этого хватило бы, чтобы свести с ума кого угодно.

Но теперь, сидя здесь, в пустых садах, он подумал: а если не работа?

Семён посмотрел на телефон. Сообщение никуда не делось. Пустой отправитель. Точка в конце.

И тут шевельнулось кое-что, не имевшее отношения ни к беременности, ни к загадочным сообщениям.

Маленький, тёплый, знакомый, — из тех, которые не жгут, а ноют, как старый ушиб, на который наступил неловко. Он попытался вспомнить, когда последний раз дарил Свете цветы просто так. Не на день рождения, не на восьмое марта, не после ссоры (после ссоры — это вообще не считается, после ссоры цветы — взятка, а не подарок, и оба это знают). Просто — шёл мимо ларька, увидел, подумал о ней, купил. Восьмое марта — да, тюльпаны, завёрнутые в целлофан, купленные на бегу, в ларьке у метро, где продавец-южанин заворачивал букеты с такой скоростью, будто разряжал автомат. День рождения — да, розы, потому что розы дарят на дни рождения, это как салат оливье на Новый год, не то чтобы хочется, но так принято. Но просто так?

Нет. Во всяком случае, не в последние два года.

Семён убрал телефон. Поднял аккумулятор и потащил к машине. Багажник захлопнулся со второго раза. Замок на сарай. Замок на калитку. Всё.

Руки работали сами, а голова была занята другим.

Глупость, конечно. Сбой сети, кривая рассылка, техническая ошибка. Мало ли. Мало ли чего бывает. Однажды ему пришло СМС от имени Сбербанка, что на его счёт зачислено четыреста тысяч рублей; он даже успел обрадоваться, секунды три, — а потом пришло второе: извините, техническая ошибка. Четыреста тысяч. Три секунды счастья. Он тогда рассказал Свете, и она смеялась так, что пролила чай на кота. Кот был чужой, соседский, приходил к ним через балкон.

Цветы можно купить в любом случае. Машину мотало на колеях, аккумулятор в багажнике ёрзал и бился о борт с тупым железным звуком, и Семён подумал, что надо было подложить тряпку, и тут же забыл об этом. Лесополоса по обе стороны стояла рыжая, облетающая, и сквозь неё просвечивало поле, серое, пустое, с одинокой вышкой ЛЭП на горизонте. Впереди маячил бетонный столб с ржавой табличкой «СНТ Мичуринец, основ. 1987». Тысяча девятьсот восемьдесят седьмой. Бабка Зинаида Тихоновна получила этот участок, когда Горбачёв ещё казался хорошей идеей, а Света ещё не родилась. Тридцать семь лет назад. Столб стоял, табличка ржавела, сады умирали, и никого это особенно не волновало.

Семён притормозил на перекрёстке, глянул налево, направо. Пусто. Выехал на трассу и прибавил газу. Радио бубнило что-то про пробки на объездной, потом реклама, мебельный центр «Уют», скидки до конца октября.

Он думал о Свете. Не о беременности — об этом было рано, и он сознательно не подпускал эту мысль близко, обходил её по дуге, как обходят на тротуаре открытый люк. О ней самой. О морщинке между бровей, которая появлялась, когда она читала что-то на телефоне. Маленькая, вертикальная, похожая на единицу. Четыре года назад, когда они только съехались, он замечал эту морщинку и целовал её. Просто наклонялся и касался губами. И Света каждый раз удивлённо вскидывала брови, и морщинка исчезала, и лицо становилось гладким и растерянным, как у человека, которого окликнули по имени в чужом городе.

Когда он перестал? Не помнил. Такие вещи не пропадают в один день. Они стираются постепенно, как мел на асфальте. Дождь, подошвы, ветер. И вот уже чистый серый асфальт, и никто не помнит, что тут было написано.

Ларёк с цветами стоял в квартале от дома, на углу, зажатый между аптекой и шаурмичной. Семён знал его, проезжал мимо каждый день, видел зелёную вывеску «Флора», — проезжал и не заходил. Кажется, за всю жизнь был тут дважды. Может, трижды. Колокольчик над дверью звякнул, когда он вошёл. За прилавком женщина лет пятидесяти в зелёном фартуке перебирала гвоздики, обрывая подвядшие нижние листья. Движения были точные, машинальные — так чистят рыбу или перебирают гречку, не глядя.

— Мне бы букет, — сказал Семён и тут же понял, что не знает какой.

Женщина посмотрела на него. Оценивающе. Так продавцы цветов смотрят на мужчин, которые забрели к ним не по привычке, а по какому-то внутреннему толчку, и сами не понимают, что делают, стоят посреди магазина, как лось на шоссе.

Он помедлил. На прилавке лежали ножницы, большие, садовые, с оранжевыми ручками. На лезвии капля воды.

Женщина улыбнулась. Она, наверное, слышала эти слова реже, чем хотелось бы. Букет она собрала из белых хризантем и каких-то мелких сиреневых цветов, названия которых Семён не запомнил и не пытался. Завернула в крафтовую бумагу, перевязала лентой. Он заплатил — шестьсот рублей, на ценнике было четыреста девяносто, но он не стал спрашивать, вышел, сел в машину. Положил букет на пассажирское сиденье.

Бумага шуршала от вибрации двигателя. Букет лежал там, как пассажир, и Семён несколько секунд смотрел на него — белые лепестки, крафт, сиреневое, — и чувствовал себя странно.

Хорошо, но странно. Как человек, который сделал правильную вещь по неправильной причине.

Света открыла дверь и увидела цветы раньше, чем его лицо.

Она стояла в коридоре босиком. Его старая футболка, мягкие домашние штаны, волосы в хвосте, на носу очки для чтения — те самые, в тонкой оправе, которые она стеснялась носить при посторонних, а при нём уже не стеснялась, и это, если подумать, говорило о них больше, чем любые слова.

Она взяла букет. Уткнулась лицом. У неё дрогнули плечи — совсем чуть-чуть, так, что заметил бы только тот, кто знает этого человека четыре года и видел эти плечи в разном: в смехе, во сне, в ссоре из-за немытой посуды, в августе на озере, обгоревшие до красна.

— Спасибо, — сказала она, не поднимая головы.

Он разулся, повесил куртку. Прошёл на кухню. Поставил чайник. Суббота, три часа дня, впереди ленивый вечер, может быть, кино посмотрим.

Света вошла через несколько минут. Букет уже стоял в вазе на подоконнике, белые хризантемы на фоне октябрьского неба, и это было красиво, хотя он никогда бы не произнёс это слово вслух. Она села напротив. Положила руки на стол. Пальцы подрагивали.

Он посмотрел на её руки. На вазу за её плечом. На тонкую полоску света из окна, которая лежала у нее на запястье, ровная и тёплая, как браслет. Чайник за спиной щёлкнул и отключился.

— Я беременна. Семь недель.

Тишина. Капнул кран. За стеной у соседей включился телевизор, приглушённо, неразборчиво — то ли новости, то ли сериал, не понять.

— Я хотела сказать раньше. — говорила быстро, как человек, который репетировал речь и боится забыть. — Но не знала как. Глупо, да? Я каждый день говорю перед тридцатью детьми, а тебе не могла…

Она не договорила. Просто кончился воздух, или кончились отрепетированные слова, и дальше нужно было говорить свои, живые, а они не шли.

Он встал, обошёл стол, присел рядом на корточки — колено хрустнуло, и он подумал: тридцать два года, а колено хрустит, — и обнял её. Она вцепилась в него обеими руками. Дышала ему в шею, часто, рвано. Воротник рубашки намок. Она пахла шампунем и немного — хризантемами. Или это ему показалось.

Потом отстранилась. Вытерла глаза тыльной стороной ладони — тем жестом, каким дети вытирают, грубо, честно, — и сказала:

Семён улыбнулся. Ничего не ответил.

Весь вечер они просидели вдвоём. Без телевизора, без телефонов. Из освещения — ночник на тумбочке, жёлтый, тусклый, купленный в «Фикс Прайсе» за сто рублей, и света от него было ровно столько, чтобы видеть лицо, но не видеть комнату,

Строили планы, произнесённые шёпотом. Детская. Кроватка. Может, переехать в двушку. Может, не сейчас, подождать. Были имена — осторожные, пробные, как первый лёд, на который наступаешь и слушаешь, треснет или нет. Артём. Не, Артёмов в классе у неё трое, она не может. Маша. Может. А если мальчик? Если мальчик, то Андрей. Или нет, Андрей — это у меня собаку так звали. Серьёзно? Серьёзно, спаниель, Андрей. Смех. Тихий, уютный, в подушку.

Потом она захотела молока. В десять вечера. Просто молока, пожалуйста, а можно холодного, из холодильника, — но в холодильнике молока не было, потому что утром он допил остатки с кофе. Он оделся и пошёл в магазин на углу.

Октябрь. Воздух на улице — с дымком, кто-то жёг листву во дворах, хотя нельзя, и каждую осень жгут, и каждую осень нельзя. Он шёл по тротуару и думал: я буду отцом. Мысль не помещалась в голове целиком. Он подступался к ней с разных сторон.

Про СМС он вспомнил только ночью.

Лежал в темноте. Света рядом — дыхание ровное, глубокое, как у человека, который наконец выговорился и отпустил то, что держал. Потолок над ним был серый от фонаря за окном, и по потолку медленно проехал свет фар, — и тень от рамы поползла от стены к стене, и исчезла.

Вспомнил. Пустой номер. Точка в конце.

И тут же — объяснение. Быстрое, услужливое, как подсказка в телевизионной викторине.

Света. Конечно, Света. Или Маринка, её подруга, — Маринка Горохова, с которой они дружили с университета, маленькая, энергичная, из тех женщин, которые вечно лезут в чужие дела с самыми лучшими намерениями, и от этих намерений потом разгребать неделю. Света узнала о беременности, рассказала Маринке (конечно рассказала, они друг другу рассказывают всё, это женская дружба, мужику такое не понять, и не надо), а Маринка решила подготовить почву. Отправила сообщение с какого-нибудь сервиса анонимных СМС. Семён слышал, что такие есть, даже видел рекламу в интернете — «Удиви друга!», «Анонимное послание за 49 рублей!».

Он повернулся на бок. Подушка была прохладная с этой стороны. Объяснение лежало перед ним, простое и ровное, как кирпичная кладка. Кирпич к кирпичу, шов к шву. Ни одной щели.

Кроме пустого отправителя.

Друзья, это мой первый шаг в писательстве. Я только учусь создавать атмосферу и пугать текстом, поэтому мне очень важна ваша поддержка. Если рассказ вам понравился, буду рад видеть вас в своем ТГ-канал. Обещаю развиваться и радовать вас (надеюсь!) качественной прозой.

Впереди грандиозные планы и уже куча черновиков. А пока — вот такое начало.