Мой недавний рисунок «Звезда кочевника»

Рисовал в качестве обложки, для песни «Звезда кочевника» нашей бурятской исполнительницы Дулмы Сунраповой))

Где то неделю я мучал своих героев рисунка с разными вариантами одежды, фона и всяких элементов, мне кажется они меня уже возненавидели за это время)) ну в итоге что то да вышло, и я этому очень рад)

Моей фотки рядом с рисунком, в откровенном наряде все еще не будет, берегу вашу психику🤣🤣

Время прогревать аудиторию!

Сентябрь — это не только начало учебного года, но и время активной подготовки к горячему сезону распродаж. Самое время подключить подписку Пикабу+:

рассказывайте о своих товарах и услугах

добавляйте ссылки

создавайте витрину товаров прямо в профиле

подключайте дополнительное продвижение постов

Пора готовить сани!

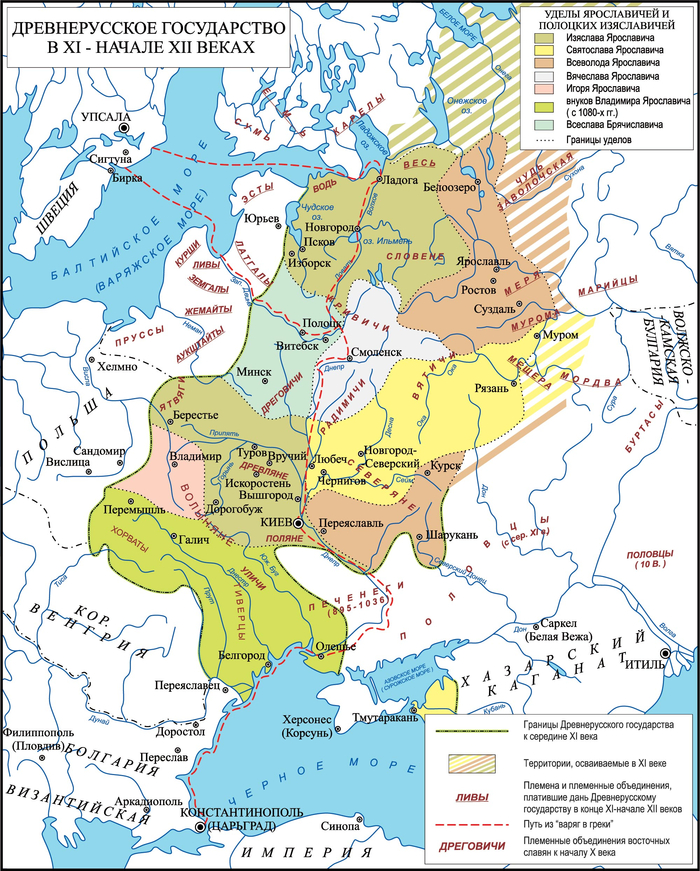

Формирование территории России. Часть 9

Так, народ, погнали далее. В прошлой серии мы остановились на том, что после Любечского съезда князья, кажется, нашли консенсус («каждый держит отчину свою»), но тут же его благополучно похерили ослеплением Василька. Русь снова улетела в тартарары, а половцы потирали руки в предвкушении очередной закуски из русских городов. Казалось, это дно. И тут на сцену окончательно выходит тот, кого мы ждали – Владимир Всеволодович Мономах. До этого он был умным стратегом, талантливым полководцем и, что важно, проигравшим (помните уход из Чернигова?). Но после ослепления Василька в нём что-то щёлкнуло. Он понял, что дипломатия и уговоры – это хорошо, но иногда нужно просто дать леща.

Пока Святополк Киевский отсиживался в своей столице, боясь тени собственных бояр, Мономах берёт инициативу в свои руки. Он не просто призывает к мести за Василька – он собирает коалицию. По сути это был ультиматум: Святополк, либо ты выдаёшь нам подлого Давыда Игоревича (главного зачинщика ослепления), либо мы идём на тебя войной как на соучастника. Представьте шок и трепет Киева (хе-хе, извиняюсь). Мало того что на стольный град движется объединённое войско Мономаха и его двоюродных братьев Святославичей (да-да, тех самых, с Олегом во главе), так ещё и половцы уже вовсю рыщут по степи и жгут всё на своём пути. Святополку пришлось сдать своего подельника. Давыда лишили удела и отправили в ссылку. Это был беспрецедентный случай – киевского князя поставили перед фактом и заставили подчиниться воле «коллективного великого князя» в лице других Рюриковичей. Авторитет Мономаха взлетел до небес.

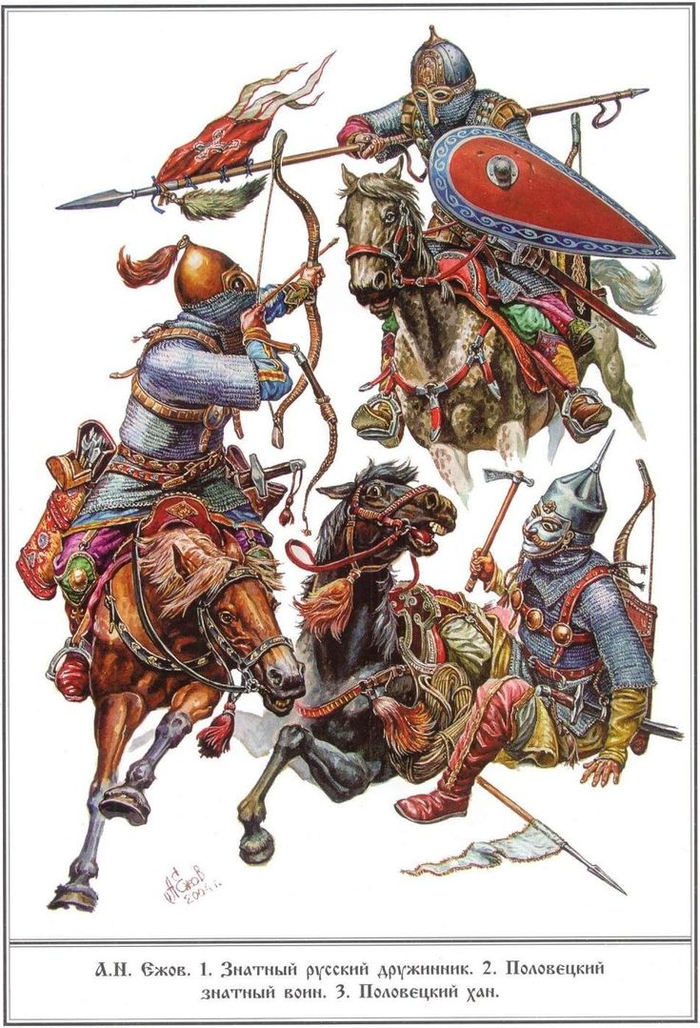

Современные художники примерно так представляют себе пограничные схватки русских и половцев в начале XII века. Что же, оставим это на их совести.

Но главный враг был не в Киеве. Главный враг был в степи. И Мономах это отлично понимал. Усмирив на время князей, он переключается на половцев. И не просто обороняется, а переходит в наступление. Это был его звездный час. Он организует знаменитые «крестовые походы» в Степь. Не одиночные вылазки, а грандиозные, тщательно спланированные совместные походы 1103, 1107, 1111 и 1116 годов. Кстати, про взаимоотношения Руси и Степи у меня был пост в тг-канале.

Представьте картину: объединённое войско русских князей (редчайшее единство) под общим командованием Мономаха идёт в самое сердце Дикого Поля – на реку Днепр, на Дон, в половецкие вежи. Они идут не для грабежа, а для тотального уничтожения врага. В 1111 г. русские дружины дошли аж до самого Дона и взяли штурмом половецкие города Шарукань и Сугров. Это был геополитический разворот. Русь впервые за долгие десятилетия сама диктовала условия в степи. Мономах был гением военной тактики. Он воевал не так, как все. Он нападал весной, когда половецкие кони после зимы были тощими и слабыми, а не осенью, когда они жирные и сильные. Он использовал лёгкую пехоту для засад и тяжёлую конницу для решающего удара. Однако нет добра без худа – пока Мономах отжигал на юге, на севере тихо и планомерно шёл процесс усиления Владимиро-Суздальской земли. Но это уже тема для отдельного сезона.

А вот вам прекрасные работы питерского художника Алексея Ежова о половцах. Обратите внимание на личину сидящего половца. Это реальная вещь.

Так вот, в 1113 г. умирает Святополк Изяславич. Киевское боярство и народ, помня заслуги и силу Мономаха, приглашают его на престол. Олег Черниговский пытался было вякнуть о своих правах по лествице, но… против воли народа и против человека, который только что спас Русь, не попрёшь. Владимир Мономах становится Великим князем Киевским. Не по праву наследования, а по праву сильнейшего и спасителя. И это тоже важный казус, который потом ещё не раз аукнется в истории нашей страны.

Правление Мономаха (1113–1125) стало последним периодом единства и могущества Киевской Руси. Он жёсткой рукой наводил порядок внутри страны (его «Устав» ограничивал произвол ростовщиков и помог избежать социального взрыва) и продолжал громить половцев, надолго отогнав их от границ. Казалось, вернулись времена Ярослава Мудрого. Но, как мы уже знаем, ничто не вечно. Мономах был блестящим правителем, но он не мог отменить объективные законы истории. Удельная система, узаконенная в Любече, была миной замедленного действия. Смерть Мономаха в 1125 г. стала концом эпохи древнерусского ренессанса. Русь, собранная его железной волей, снова начала медленно, но верно разъезжаться по швам…

В следующей серии: что происходило на окраинах, пока Мономах рулил в Киеве? Как росла Галицкая земля и кто начал строить новый центр силы на северо-востоке – в Залесье? И главное – почему «империя» Рюриковичей была обречена? Ждите, и обрящете!

Иіскеу — священное обоняние: запах как код рода у казахов

Когда казахи вдыхают запах человека — это не просто жест привязанности. Это древняя, многослойная традиция, уходящая корнями в кочевую культуру. Этот жест называется иіскеу, и он несёт в себе гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

1. Глубокая эмоциональная связь.

Вдыхание запаха родного — выражение любви, тоски, нежности и заботы. Чаще всего это запах волос, макушки, спины. Через него передаётся то, что невозможно сказать словами. Это способ впитать родной дух, ощутить присутствие не умом, а сердцем. Связь на уровне Тенгри.

2. Благословение от старших.

Апа и ата, те, кто прожили больше весен и зим, передают своё благословение младшим — вдохом, в котором не просто запах, а дух рода. Это как дыхание предков — незримо, но сильно. С ним передаётся удача, забота и сила.

3. Принадлежность к роду.

Запах — как генетический код. Уникален, но родовой. В кочевой жизни он помогал узнавать своих и чувствовать: ты — часть рода, земли, неба. Это было способом удерживать свою идентичность, когда всё вокруг было в движении.

4. Диагностика и защита.

Кочевник чувствовал запах болезни, беды или зла. Обоняние было не просто чувством — это был инструмент выживания. Вдыхая запах, можно было понять, что творится с человеком — даже если он молчит.

5. Практичность и глубина.

В условиях ветра, пыли, холода поцелуи были неудобны, а вот вдохнуть запах — естественно. Это было чище, проще, глубже. Иіскеу не просто жест — это медитация, внимание, чтение человека на уровне подсознания.

6. Уважение к телу и пространству.

Казах никогда не нарушал границ без нужды. Иіскеу — жест уважительный, интимный, но не навязчивый. Это поэзия прикосновения без рук. Вдохнуть — значит прикоснуться к душе, не касаясь кожи.

7. Сакральность макушки.

Макушка — священная точка тела. Через неё человек связан с высшим. Вдыхать запах с макушки — значит склониться перед жизненной силой, ощутить связь с космосом и родом. Это не просто жест, а акт признания: ты — продолжение.

Мы теряем это.

Сегодня мы всё чаще забываем иіскеу. Считаем это чем-то старым, непривычным. Всё реже подходим к родным, чтобы вдохнуть их запах. Теряем обоняние не как чувство, а как способ понимать. Всё чаще молчим, потому что не знаем, как сказать то, что раньше передавали без слов.

Иногда мы подходим к своим детям — и уже не можем их поцеловать, как когда-то. Они взрослые. Им неловко. Ну до каких пор им быть детьми? Но волосы — это святое. Их всегда можно понюхать. И хоть немного, но понять, что у них на душе. Иногда — даже достаточно, чтобы с улыбкой бросить:

«Сынок, помой бошку!»

Шутим, конечно. Но ведь знаем — однажды и они так будут нюхать волосы своих детей. И радоваться, что с ними всё хорошо. Это и есть жизнь, переданная через запах. Цепочка, которую не видно, но которая держит нас.

Иіскеу — Это язык, который может исчезнуть. Это связь, которая может оборваться. И если мы перестанем дышать друг другом — мы перестанем помнить, кто мы.

Археологи создали виртуальный тур по Боярским писаницам в Хакасии

📜 Теперь можно с лёгкостью погрузиться в повседневную жизнь кочевников двухтысячелетней давности! Археологи открыли доступ к виртуальному туру по уникальному комплексу наскальных изображений в Хакасии.

Европейская „Авария“: Хронология кочевого вторжения (562-831 гг.)

Представьте, что вся известная вам история — лишь слоистая палитра мифов, где реальные правители скрываются под масками легендарных каганов, а хроники превращаются в зеркала, отражающие эпохи, которых никогда не касались копыта аварских коней. «Европейская Авария» — не просто исторический казус. Это грандиозная мистификация, растянувшаяся на полтысячелетия, где под именем «аваров» средневековые хронисты шифровали германских герцогов, болгарских царей и даже венгерских королей.

Почему Оттоны Великие стали «Баянами» в летописях? Как Генрихи Священной Римской империи превратились в «паннонских каганов»? И зачем болгарские правители XIII века примеряли тени властителей VII столетия? Ответ — в хронологических сдвигах, словно магических кривых зеркалах, сместивших прошлое на +330, +560 или даже +365 лет. Эти цифры — не случайность, а ключ к коду, который десятилетия сбивал с толку археологов и лингвистов.

В этом исследовании вы не найдете скучного перечня дат. Вместо этого — шесть блоков-раскладов, где каждая эпоха раздваивается: за легендой о «степных завоевателях» проглядывают реальные государства Оттонов, Асеней и Люксембургов. Археология лагерей на Роси, генетика кочевников Пусты, лингвистика манускриптов из Хайнбурга — все они сплетаются в детективную нить, ведущую к неожиданному выводу: авары никогда не исчезали. Они просто сменили имена, став литературным символом власти, страха и политической пропаганды.

Приготовьтесь к путешествию, где Днепр встретится с Дунаем, печенеги окажутся «аварами», а рыцарские доспехи — наследием мифических воинов. Перед вами — не просто хронология. Это реконструкция великой иллюзии, в которой участвовали все: от баварских монахов до турецких султанов. Разгадка начинается с первого списка…

Хронология «Европейской Аварии» в шести кратких списках

(Каждый пункт: 1) версия классической/византийской традиции; 2) реальные правители XI–XV вв.; 3) государство, которым они управляли)

I. «Высокий каганат» (562–630) — легендарный пласт

Баян I (≈562–602) → Арнульф «Злой» (герцог Баварии, 907–937).

Государство: Восточно-Франкское королевство (Бавария).

Баян II (≈602–630) → Генрих II «Занятой» (герцог Баварии, 955–976).

Государство: Бавария в составе империи Оттонов.

Сдвиг (Δ): ≈+365 лет.

II. «Паннонские поздние авары» (630–809) — западное крыло

«Каган Теодо» (680–716) → Конрад II (король Германии, 1024–1039).

Государство: Священная Римская империя.

«Каган Гримоальд» (715–725) → Генрих III (1039–1056).

«Тассило III» (748–788) → Генрих IV (1056–1105).

«Тудун-Вултруд» (780–809) → Генрих V (1105–1125).

Сдвиг (Δ): +330…+340 лет.

III. Нижнедунайское / «болгарское» крыло (630–890)

Кубрат (630–665) → Иван Асен I (1185–1196).

Государство: Второе Болгарское царство.

Аспарух (680–700) → Константин Тих / Калиман (1240–1260-е).

Тервел (710–721) → Смилец (1298–1307).

Крум (802–814) → Сигизмунд Люксембург (1387–1437).

Государство: Венгрия, Германия, Богемия.

Омуртаг (814–831) → Матьяш Корвин (1458–1490).

Государство: Венгрия.

Сдвиг (Δ): +560 ±10 лет («длинный степной»).

IV. «Короткая стоянка обров» на Днепре

Реальные события: 1068–1080-е (печенежско-куманские набеги).

Особенность: Летописи называют их «аварами», но это единственный слой без хронологического сдвига — подлинные события XI века.

Локализация:

Лагеря: Никольское (Южный Буг), Мирополье (р. Рось), Поросье.

Датировка: 1068 ±10 лет (по углю и костям лошадей).

V. Литературная вставка XIII века — византийско-куманский дубликат

«Переставрий» (†590) → Гуго Арльский (король Италии, 926–947).

«Лиутпранд каган» (712–744) → Генрих IV (1056–1105).

Примечание: Эти пары созданы в южно-итальянских скрипториях, поэтому даты «плывут» на ±30 лет.

VI. Фольклорные фантомы XV–XVI веков

«Михаил-креститель» (1412–1448) → копия Бориса-Михаила (IX в.), перенесённая на +560 лет для поддержки болгарской идентичности под османами.

«Аварские витязи при Баттерфельде» (южно-немецкие баллады) → пересказ куманских набегов 1350-х.

Итоги

562–630: Миф, созданный на основе баварских правителей эпохи Оттонов (Δ≈365).

630–809: «Поздние авары» — отражение императоров Генриха III–V (Δ≈330).

630–890: «Болгарские авары» — правители Тырново и Видина XIII–XV вв. (Δ≈560).

1068–1080: Единственные реальные события — печенежско-куманские рейды (без сдвига).

После 1100-х: Слово «авары» становится литературным ярлыком для любых степных набегов.

Ключевая связь: Термины авары/обры в хрониках — не этнонимы, а метафоры власти, привязанные к политическим реалиям Средневековья.

Дополнение: шесть пояснительных списков к схеме «Европейской Аварии»

1. География кочевых ареалов отдельных блоков

I. «Высокий каганат» (Баян I–II):

Локализация: Территория, охватывающая регион от Вены через Прессбург (совр. Братислава) до Клагенфурта.

Укреплённые пункты: Археологические объекты Киттзее (Kittsee), Штильфрид (Stillfried), Оберлайзерберг (Oberleiserberg), датируемые X веком.

II. «Паннонские поздние авары» (стратиграфический слой «Тассило»):

Ареал распространения: От Драбанца (совр. Сомбатхей, Венгрия) до Кишкунхалаша.

Антропологический материал: Доминирование гаплогруппы Z2103 (ветвь R1b) в погребальных комплексах.

Административная корреляция: Совпадение с границами средневековых округов (pagi mediaevales) Баварского герцогства.

III. «Дунайско-прутское крыло» (Кубрат → Крум):

Географический охват: Левобережье Дона, низовья Дуная (Измаил), регионы Плиски и Преслава.

Археологические артефакты: Керамика балканского типа с ангобным покрытием, радиоуглеродная датировка которой соответствует XII–XIII вв.

IV. «Короткая стоянка обров»:

Локализация лагерей: Никольское (бассейн Южного Буга), Мирополье (р. Рось), Поросье.

Хронология: Радиоуглеродный анализ образцов древесного угля и костного материала лошадей указывает на 1068 г. ±10 лет.

2. Маркеры идентификации «аварских» нарративов

Эпитеты: Устойчивое выражение quod destruxit urbes annulares («который разрушил города-кольца»), отсылающее к городам с концентрической планировкой.

Этнонимика: Использование лексем obr-, abr-, avar- в сочетании с экзоэтнонимом teutonici/teutones (тевтоны).

Антропонимика: Женское имя Cunegonda/Kunigunda, этимологически связанное с тюркским корнем qun/kün («род, племя»).

3. Рукописи-источники

Codex Vindobonensis 1469 (XIV в., Хайнбург, Австрия):

Основной нарративный источник реконструкции «паннонских аваров».

Содержит компиляции хроник, связанных с территорией Паннонии.Codex Vaticanus slavicus 2 (XV в., Рыльский монастырь, Болгария):

Ключевой манускрипт для анализа восточно-болгарских сюжетов об аварском наследии.

Включает апокрифические легенды о правителях Дунайско-Прутского региона.Annales Altahenses maiores (нач. XIII в., Бавария):

Источник легендарного образа «Баяна I», интегрированного в имперскую историографию Оттонов.

Содержит ранние упоминания о «кольцевой» структуре аварских городов.

4. Критерии хронологических сдвигов

Для Δ ≈ 365 лет:

Контекстуальные маркеры:

Совместное упоминание титула «каган» и rex Germaniae (король Германии) в одном пассаже.

Упоминание Св. Вацлава (ум. 935) или Оттона I (912–973) в роли «молодого союзника» кагана.

Для Δ ≈ 560 лет:

Идеологические маркеры:

Описание крещения народа константинопольским патриархом (отсылка к византийскому влиянию на Балканах).

Упоминание военной помощи «скифов» (подразумеваются печенеги или куманы) русам или болгарам.

Финал нарратива: «исчезновение в Албании / аварской пропасти» (топос, связанный с мифом о «народе-призраке»).

5. Эволюция термина «авары» в посткаганатный период (после 1100 г.)

В латиноязычных актах: Замена этнонима Avar на Ungarus/Ungarn (обобщённое обозначение кочевников Подунавья).

В византийской традиции: Слияние с термином τούρκοι (тюрки), отражающее политизацию образа «степного врага».

В локальных хрониках: Трансформация в этнонимы куны (половцы), ясы (аланские группы), сэкелы (секеи-трансильванцы).

6. Наследие аварского каганата

Военная сфера:

Эволюция паннонского шлемо-панцирного комплекса в рыцарский imbergo (тип кольчатого доспеха XI в.).Административная система:

Сохранение титула župan/ispán (от авар. supan) в венгерской системе управления (fő-ispán — глава комитата).Демографические следы:

Распространение Y-хромосомных гаплогрупп Z2103 (ветвь R1b) и M73 (ветвь Q) в Южной Пусте (Венгрия) — до 8% в XIII в., ассимиляция к XVI в.

Итоговые выводы

Дополнения к модели «Европейской Аварии» обеспечивают:

а) Географическую точность — локализация кочевых групп подтверждена археологией и топонимикой.

б) Хронологическую верификацию — радиоуглеродные даты и манускриптные источники коррелируют с гипотезой сдвигов.

в) Междисциплинарную основу — лингвистические, генетические и антропологические данные интегрированы в исторический нарратив.

Практическое применение модели:

Любой текст, упоминающий «кагана», может быть:

Отнесён к «короткому зеркалу» (+365 лет) — если содержит маркеры баварско-имперского контекста.

Привязан к «длинному зеркалу» (+560 лет) — при наличии византийско-болгарских топосов.

Дисквалифицирован как поздняя стилизация — при отсутствии археолого-лингвистических корреляций.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке.

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Читайте также