Интересные снимки различных военных конфликтов ХХ века. 20 раскрашенных фотографий. Часть 2

Офицеры миномётной батареи десантного батальона на боевых ослах. Афганистан. 1 января 1983 года.

Сегодня в подборке — фотографии с полей сражений и военных событий разных стран и периодов, а также на военную тематику. Каждый кадр рассказывает свою историю. Все снимки были тщательно раскрашены.

Если вас интересуют раскрашенные фотографии Первой мировой, Второй мировой или Великой Отечественной войны, приглашаю заглянуть в мои специальные подборки — там вы найдёте более подробные материалы и глубокие исторические заметки.

Останки танков и транспортных средств после Шестидневной войны, 1967 год.

10 июня 1967 года завершилась Шестидневная война — один из самых стремительных и масштабных вооружённых конфликтов второй половины XX века. Против Израиля выступили пять арабских государств: Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир.

Уже в первые часы войны израильские ВВС нанесли превентивный удар по аэродромам противника, уничтожив большую часть их авиации прямо на земле. Этот решительный шаг стал ключевым фактором, определившим ход и исход конфликта.

За шесть дней Израиль одержал убедительную победу, значительно расширив свои территории: были захвачены Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Эта победа кардинально изменила политическую карту Ближнего Востока и повлияла на международную обстановку на десятилетия вперёд.

Двое американских солдат на линии фронта где-то в Корее с гранатомётом М20, 1950 год.

Корейская война — вооружённый конфликт между Северной и Южной Кореей, длившийся с 1950 по 1953 год. Он начался 25 июня 1950 года, когда войска Северной Кореи пересекли 38-ю параллель и вторглись на территорию Южной Кореи, воспользовавшись напряжённой обстановкой на границе и внутренними волнениями в южной части полуострова. Стоит уточнить, что стычки на границе и провокации происходили весь 1949 год с обеих сторон конфликта.

Северную Корею поддерживали Китайская Народная Республика и Советский Союз, предоставлявшие военную помощь и снабжение. Южную Корею защищали Соединённые Штаты Америки и другие страны, действовавшие под эгидой ООН и возглавляемые США.

Боевые действия завершились соглашением о перемирии, подписанном 27 июля 1953 года. Однако мирный договор так и не был заключён, что формально означает: состояние войны продолжается и по сей день. Корейский полуостров остаётся разделённым, а демилитаризованная зона между двумя государствами — одной из самых напряжённых в мире.

Подносчик снарядов во время гражданской войны в Нигерии, 1968 год.

Гражданская война в Нигерии (1967–1970) — вооружённый конфликт, разразившийся на фоне глубоких межэтнических и политических противоречий. Основной причиной стало стремление Восточной области страны к отделению и провозглашение независимого государства Биафра. Это привело к масштабной и трагической гражданской войне.

Демилитаризованный танк "Шерман" во время строительства Оренбургской ДЖД, 1953 год.

После окончания Великой Отечественной войны на территории СССР осталось несколько сотен единиц исправной немецкой бронетехники и около полутора тысяч повреждённых, но подлежащих восстановлению машин. В дальнейшем многие из них были отремонтированы и нашли применение в мирных целях — использовались в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях народного хозяйства.

Две девочки-ополченки. Партизанская война в Родезии, Замбия, 1978 год.

Хассан Джангжу, 13 лет, боец Басидж, продвигается к передовой в приграничных болотах южного Ирана. Ирано-иракская война, 1980 год.

На знаменитой фотографии — юный солдат Чанджу, ползущий по размокшей земле на болотистой местности юга Ирана, с винтовкой наготове. Снимок быстро стал вирусным и был опубликован в многочисленных изданиях — не только из-за выразительного образа, но и благодаря символичности имени: «Чанджу» в переводе с персидского означает «воин», что идеально соответствовало образу юного бойца.

Чанджу был добровольцем из числа басиджи — иранских ополченцев, принимавших участие в Ирано-иракской войне. К сожалению, его жизнь оборвалась в феврале 1984 года во время одной из самых масштабных операций — «Хейбар», ставшей частью трагической хроники войны.

Войска британской армии патрулируют улицы после завершения битвы при Богсайде, Дерри, Северная Ирландия, 15 августа 1969 года.

Боец местных партизанских формирований и солдат голландских колониальных войск на линии демилитаризованной зоны во время перемирия. Война за независимость Индонезии от Нидерландов, 1948 год.

Война за независимость Индонезии — вооружённый конфликт, развернувшийся между Индонезией, стремившейся к суверенитету, и колониальными державами — Нидерландами и Великобританией. Сражения начались вскоре после провозглашения независимости Индонезии в 1945 году и длились до конца 1949 года, когда Нидерланды официально признали независимость страны. Этот период стал ключевым этапом в освобождении Индонезии от колониального господства.

Милиционер из христианской общины. Гражданская война в Ливане, Бейрут, 1976 год.

Передовые позиции Красной Армии под Выборгом. Советско-финская война. Март 1940 года.

Зимняя война (1939–1940) — вооружённый конфликт между СССР и Финляндией, длившийся с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. Основной целью Советского Союза было отодвинуть финскую границу дальше от Ленинграда, который в то время находился всего в нескольких километрах от неё, что создавало серьёзную угрозу безопасности крупнейшего советского города.

Солдаты армии Северного Вьетнама маршируют через пещеру по пути на юг, Тропа Хо Ши Мина, 1969 год.

Двое старых рыбаков из деревни Нам Нган (или Донханг) управляют зенитным пулеметом для защиты от американских воздушных атак, Северный Вьетнам, 1968 год.

Вьетнамцы используют советский пулемет Дегтярёва-Шпагина, известный всем, как ДШК. В данном случае на зенитной установке используется прицел образца 1943 года, пришедший на смену устаревшему прицелу 1938 года. Его ключевой особенностью является наличие трёх отдельных визиров — переднего, заднего и курсового.

Работа с таким прицелом требует слаженного взаимодействия двух человек: прицельного (находится справа) и наводчика.

Дети играют во время беспорядков в Белфасте. Северная Ирландия, 1971 год.

Молодой повстанец с двумя патронташами, заряженными пулями, принимает участие в Венгерской революции 1956 года. (описание с иностранного фотобанка)

Во Второй мировой войне Венгрия выступала на стороне Германии, что после поражения стран «оси» привело к её попаданию в зону влияния СССР. В 1948 году у власти в стране утвердилась просоветская коммунистическая партия — Венгерская партия трудящихся во главе с Матьяшем Ракоши.

Ракоши, получивший прозвище «лучшего ученика Сталина», действительно следовал сталинскому курсу с почти полным послушанием. Он проводил в Венгрии жёсткую централизацию власти, развернул масштабные политические репрессии, укрепил аппарат госбезопасности (АВО) и армию, жёстко подавляя любое инакомыслие. Так описано это событие в венгерских источниках. По советской же версии он был подготовлен «западной агентурой», направленный против «правительства коммунистов» и некоего «курса политики». Мятеж был подвален советскими войсками менее, чем за месяц 11 ноября 1956 года.

Утонувший американский танк. Корея, 1951 год.

Американцы также применяли звезду в качестве опознавательного знака на своей технике, но выбрали для неё белый цвет.

Американские солдаты на посту в замаскированном под сено бронетранспортере. Корейская война 1950-1951 год.

«Коктейли Молотова». Богсайд, Дерри, Северная Ирландия, 1969 год.

Трёхдневное восстание в Дерри (Лондондерри) считается отправной точкой конфликта в Северной Ирландии — вооружённой противостояния, длившегося более тридцати лет и завершившегося лишь в 1998 году подписанием Белфастского соглашения.

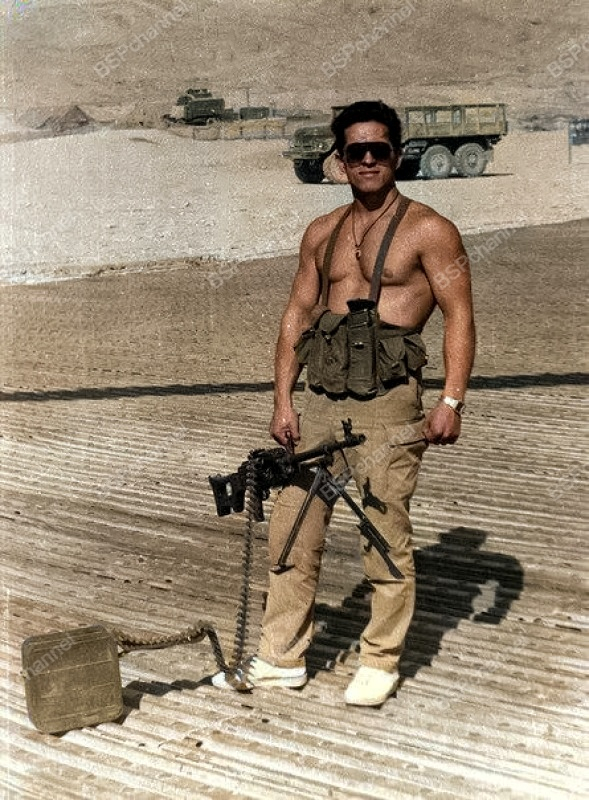

«Советский Рэмбо» — Анатолий Лебедь, подполковник спецназа ВДВ. Афганистан, 1987 год.

«Советский Рэмбо» — Анатолий Лебедь, подполковник спецназа Воздушно-десантных войск, — так прозвали героя за невероятную храбрость, физическую силу и боевые подвиги, достойные экранных легенд.

Анатолий Лебедь — один из самых известных и закалённых бойцов советского и российского спецназа. Участник боевых действий в Афганистане, Чечне, был добровольцев в войне Балканах и участвовал в грузино-осетинском конфликте (2008) он прошёл огонь, воду и медные трубы настоящей войны. Его имя стало синонимом мужества, выносливости и преданности долгу.

Лебедь неоднократно выходил из безвыходных ситуаций, спасал товарищей под огнём, совершал дерзкие операции в тылу врага. Его боевой путь отразил суровую правду спецназа — без прикрас, без рекламы, но с максимальной отдачей.

За свои подвиги он был удостоен высоких наград, включая звание Героя Российской Федерации.

Скорость всегда играла ключевую роль в выживании «русского Рэмбо» — скорость мысли, быстрота принятия решений, молниеносное выполнение задач. Всю жизнь он жил в ритме, где каждая секунда имела значение.

И ушёл он из жизни так же стремительно — 27 апреля 2012 года погиб в автокатастрофе, разбившись на мотоцикле.

Южновьетнамские солдаты переправляются на слонах через реку в районе Бадон, примерно в 20 милях от границы с Камбоджей, во время патрулирования в поисках партизан Вьетконга. Июнь 1964 года.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

12 архивных кадров фотографов-документалистов США конца XIX — XX века, раскрашенных с помощью ИИ. Часть 1

Пыльная буря в Амаралло, Техас, 1930-е годы.

Автомобильная авария, 1923 год, Мэриленд, США.

«Кочевники улиц»: бездомные дети спят на Малберри-стрит, Нью-Йорк, 1889 год. Автор: Якоб Риис

Эта фотография стала одним из самых известных свидетельств бедности детства в Нью-Йорке и вошла в его книгу How the Other Half Lives. Якоб Риис сам был эмигрантом из Дании и видел в фотографиях инструмент социальной борьбы: публикации его снимков способствовали реформам жилья и санитарии в Нью-Йорке.

В литературе по истории фотографии упоминается методика, которой, вероятно, пользовался и сам Риис — предположительно, он использовал газовую лампу и зеркало, чтобы освещать тёмные углы улиц ночью, создавая драматичные сцены нищеты.

«Механик электростанции, работающий с паровым насосом», США, 1920 г. Автор: Льюис Хайн

Для Льюиса Уикса Хайна (1874–1940) камера одновременно была исследовательским инструментом и рычагом социальных преобразований. Он родился в Ошкоше, штат Висконсин, и изучал социологию в Чикагском университете, Колумбийском и Нью-Йоркском университетах.

«Старожил, не отстаёт от ребят. Многие строители старше среднего возраста. Здание Эмпайр-стейт». Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 1930 г. Автор: Льюис Хайн

Во время работ над строительством Эмпайр-стейт-билдинг он иногда висел в корзине на 1000 футов над улицей, чтобы запечатлеть рабочих в «экстремальных» ракурсах. На той стройке Хайн создал серию из более чем 1000 снимков.

«Чистильщик обуви Грила, Индианаполис, штат Индиана. Сказал, что ему 15 лет. Иногда работает до 23:00. Снято в 22:00». Индианаполис, штат Индиана, 1908 г. Автор: Льюис Хайн

Хайн документировал детский труд, в том числе подобные случаи. С 1911 по 1916 год он был официальным фотографом National Child Labor Committee (NCLC), что позволило ему вести систематическую документальную кампанию против детского труда.

«В сторону Лос-Анджелеса, Калифорния». Автор: Доротея Ланж, март 1937

Доротея Ланж (1895–1965) — американская фото-документалистка, одна из самых известных в мире. Начинала как портретистка в Сан-Франциско, но Великая депрессия полностью изменила её стиль. Ланж всегда считала, что фотография — инструмент общественных перемен: она говорила, что её задача — «показать вещи такими, чтобы люди не могли отвернуться».

В 1935 году присоединилась к проектам Resettlement Administration (позже Farm Security Administration), которые фиксировали жизнь фермеров, переселенцев и безработных. Помимо Депрессии, она снимала японских американцев в лагерях интернирования во время Второй мировой. Эти фото долго замалчивались.

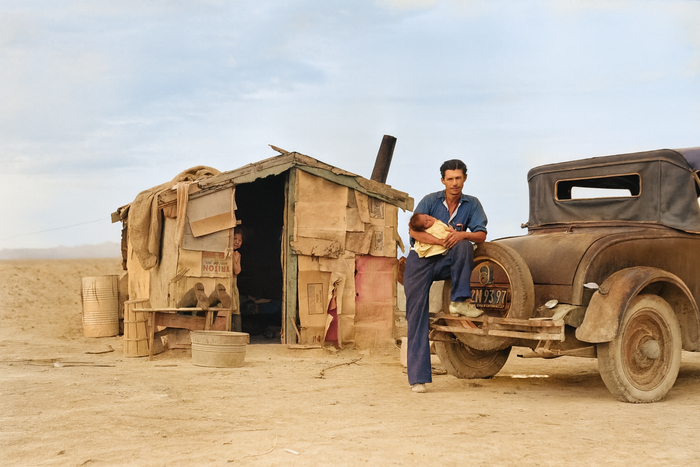

«Сломались, ребёнок заболел, и проблемы с машиной!». Автор: Доротея Ланж, февраль 1937

Этот кадр стал символом Великой депрессии: семья уезжает из Миссури в поисках лучшей жизни, автомобиль сломался, ребенок болеет. Доротея Ланж сделала это фото, когда семья из пяти человек сломалась на шоссе США 99 возле Трейси, Калифорния.

Дом мигрирующего мексиканского полевого рабочего на краю замёрзшего горохового поля, Империал-Вэлли, Калифорния, 1938 год.

Мальчик на качелях держит корову за повод — между 1925 и 1930 годами.

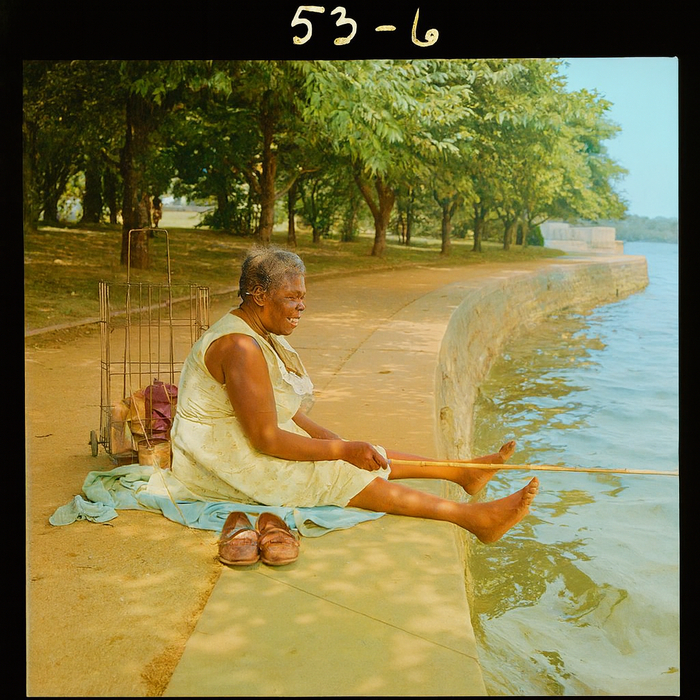

Афроамериканка, сидящая на земле и ловящая рыбу в районе Тайдал-Бэсин, Вашингтон, округ Колумбия, 25 июня 1957 года. Автор: Тони Фрисселл

Тони Фрисселл (1907–1988) называли «первой леди американской модной фотографии», но она вышла далеко за эти рамки. Это фото — один из её редких кадров: афроамериканка с удочкой у Tidal Basin, сочетание бытовой сцены и символа американских социальных перемен.

И напоследок бонус — фото из Парижа.

Три женщины наблюдают за солнечным затмением в Париже. Вокзал Сен-Лазар, 8 апреля 1921

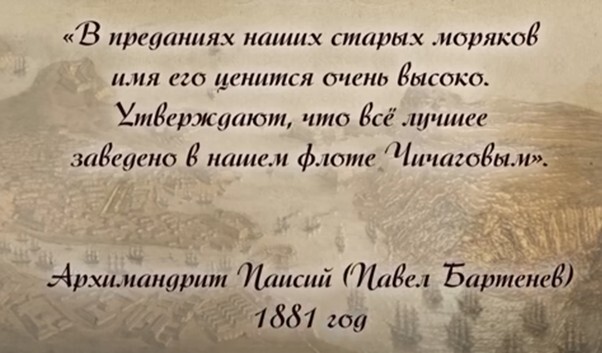

Ответ на пост «Фаянсовая история. Продолжаем гонять Бонапарта в лицах. Адмирал Адмиралович Чичагов»3

Написал мне тут известный на Пикабу фаянсовый историк https://pikabu.ru/@Tannhauser9, и рассказал, что его аккаунт угнали в блок по жалобам каких-то злых супостатов. А у него там уже написан очередной огромный текст про Отечественную Войну 1812-ого года!

В общем, Андрюха - старый мой товарищ, я и решил его выручить. Начиная с этого дня и до окончания блокировки, то бишь до 1 декабря, вся фаянсовая история будет выходить здесь, у меня. Донаты пойдут Андрею на поддержание здоровья, которое у него сейчас вообще не найс, ну а я просто выступаю посредником. Приятного чтения, тексты у него - огонь!

Наша Санта-Барбара закончилась на хорошей ноте: герой освобожден из тюрьмы, назначен адмиралом, разбил голландцев, с триумфами и орденами заехал в Британию за невестой, которая ждала его несколько лет.

Посаженным отцом невесты на свадьбе стал Семён Воронцов, позже влюбленные отправились в Петербург и принялись бешено размножаться. Элизабет родила Павлу Чичагову трёх прекрасных дочерей.

Тем временем, Граф Пален выполняет своё обещание и убивает Павла 1.

На трон садится Александр 1. Саня был либерал по юности, англофил, сторонник свобод и реформ. Разумеется, ему был крайне симпатичен молодой адмирал Чичагов.

Александр Первый выпездывает нахуй с должности Кушелева за казнокрадство и долбоебство, формирует морское министерство, которое вскоре возглавит Павел Васильевич.

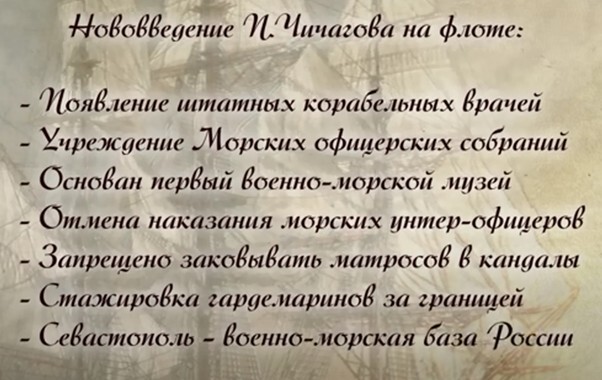

И вот тут я скажу очень важную вещь. Победа в любой войне куется не на фронте, а в тылу. Причем куется задолго до самой войны. Если бы у Российской Империи не было такого военного министра, как Барклай де Толли, то не видать бы нам победы над Наполеоном. Аналогично можно сказать и относительно морского министра. Чичагов в этой должности развернулся на максимум и сделать столько всего, крутого, что я даже не знаю с чего и начать.

До Павла Васильевича существовали корабельные доктора, но бессистемно и не при каждом кораблике, а он ввел офицерское звание корабельного врача и за каждым боевым кораблем закрепил команду медиков. Надо отметить, что корабельные медики тогда были редкостью даже у "просвещенной" Европы.

Флот наш жил ещё по Петровским законам, которые тот перенял у голландцев. Довольно суровые законы были с кучей телесных наказаний, казнями, да и в целом служба во флоте считалась чем-то очень опасным, рисковым и нифига не таким же престижным, как военная карьера на суше. Учредив первый в России Военно-Морской музей и организовав офицерские морские собрания Чичагов повысил престиж службы во флоте и романтизировал эту профессию.

Отменил унизительные телесные наказания на флоте и кандалы для провинившихся матросов.

Организовал обмен кадрами для морских курсантов, со стажировкой в Британии и других топовых морских державах.

Превратил Севастополь в военно-морскую базу, обеспечив нам господство в Черном Море.

Впервые унифицировал морскую форму для рядовых и офицеров.

Ввел как стандарт всем нам прекрасно знакомый морской кортик.

С 1800 до 1809 в жизни Павла Чичагова были, наверное, самые счастливые годы. Жена-красавица, троица дочерей-ангелочков, почет и уважение на службе. Давний друг Семён Воронцов, попросил приглядеть за своим сыном Михаилом. Вместе с Барклаем де Толли наш герой вхож в кабинет Императора и всё за что бы не брался, ему дается легко идёт на благо государству Российскому.

Однако только в книжках сказки кончаются на хорошей ноте. В 1809 Елизавета тяжело заболевает, будучи беременной. Ребёнок умирает, а сама она скончается в 1811. Чичагов закажет такую эпитафию на могиле:

На сём месте 24 июля 1811 года навеки я схоронил своё блаженство

Надгробие же в усыпальнице выглядело так:

И сама усыпальница:

Чичагов ещё во время болезни жены просил об отставке, но ему давали только отпуска. В отставку Чичагов ушел только после смерти Лизоньки. Он проживет ещё почти 40 лет, но Элизабет останется его первой и последней любовью.

Александр Первый не любил разбрасываться крутыми кадрами, поэтому отпустив Павла с позиции морского министра оставил его при себе "состоять при особе Государя Императора постоянно дежурным генерал-адъютантом", то бишь Павел Васильевич должен ежедневно в 11 часов утра являться во дворец и высказывать собственное мнение по различным текущим вопросам. Полагаю, что так Александр даже проявлял какую-то заботу об адмирале, не давая ему совсем захандрить.

Меж тем Наполеон хуел. Хуели и турки. Турков вроде как щемил на юге обласканный историками, поэтами и борзописцами Кутузов. А по моему мнению - шакал и лизоблюд, который круче всех воевал на пирах и в кабинетах, в то время как победу российского оружия тихо, мирно и без понтов создавали такие титаны, как Чичагов и Барклай де Толли.

7 апреля 1812 Александр отправляет Чичагова с инспекцией на южный фронт, чтобы проверить какой такой хуйнёй опять занят Кутузов. Напутствовал император так:

«Я Вам не даю советов, зная, что Вы — злейший враг произвола»

Ну а в сумке у Чичагова были приказы следующего характера: если на момент прибытия адмирала мирного договора с турками нет, то нахуй Кутузова, точнее на ковер в Питер. Если мир есть - то на награду в Питер.

Чичагов прибыл в ставку Кутузова 6 мая, а Кутузову повезло и предварительное соглашение по миру было подписано 5ого мая. Везучий сукин сын. Это как бы не мир, но Чичагов всегда следовал не букве, но духу закона. Поэтому Кутузов отправился в Питер с почестями на награждение.

Чичагов же приступил к инспекции дел нашего непобедимого фельдмаршала, несостоявшейся ещё грозы Наполеона. Вот вам выдержка из письма Павла Александру:

“Следует ли удивляться распущенности солдат, когда генерал Кутузов, озабоченный исключительно собственными удовольствиями, не постеснялся похитить и выслать из страны члена дивана Валахии, мужа одной из его любовниц?"

То бишь наш одноглазик охуел настолько что вампирского правителя спиздил и вывез за бугор, чтобы пёхать его женушку при всех.

Щедрый на услуги любовницам, он предоставлял их друзьям и протеже исключения из правил при дунайских таможнях.

Караваны, приходившие из Адрианополя, делали из этих таможен настоящий источник богатства, который, однако, был истощен этой узаконенной контрабандой и казнокрадством чиновников.

В общем, Чичагов выяснил следующее: Кутузов ебет всех кого хочет, дает ебать своим корешам, несогласных местных пиздит, похищает запугивает. Армия снабжается крайне хуево, несмотря на постоянные поставки солдатам всего блядь нехватает, и наши фуражиры вынуждены заниматься реквизициями у местного населения, что тоже нихуя не задабривает валашцев, щас ещё Дракула нахуй проснется от такой наглости. На самом деле всё очень печально. Нам был очень нужен мир на юге, учитывая войну с Наполеоном на севере, а Кутузов вел себя, как тот ещё мудила.

Кутузов на награждении. Чичагов на хозяйстве. И как прекрасный хозяйственник он в первую очередь начинает решать проблемы армии с поставками, проводить инспекции полков и проверять все ли бойцы сыты, помыты, обуты и здоровы.

Времечко не стоит на месте, Барклай заманил Бонапарта в ловушку, несмотря на выебоны Кутузова, французам таки дали пизды, и Чичагов получает приказ идти на соединение с 3 армией под командованием Тормасова, собрать силы в кулак и зажимать багетного в клещи.

Если бы всё было как на бумаге, а на бумаге план по разъебу Бонапарта писал Барклай де Толли, так что там всё было четенько до миллиметра, то Наполеон бы отступая уперся в свежие наши силы, охуел и вынужден был просить "Обоссыте только не бейте".

На деле случился Кутузов.

Михайло Илларионович отличался не только хитростью и пронырливостью, но и лютой злопамятностью, он каким-то раком узнал об отчетах Чичагова и решил всячески ему гадить, заодно организовав политическое убийство оппонента.

Во-первых, Кутузов всегда выстраивал пиздорезы так, чтобы сначала все обосрались, а потом он на красивом коне заезжает и всё заебись. Именно поэтому он отказался давать бой Наполеону под Гжатском, где наш фронт с флангов прикрывали бы ручьи, овраги и холмы и не надо было бы растягивать силы. А это место с сопутствующей ему педантичностью выбирал Барклай.

Нет, Кутузов решил отступать дальше и драться под Бородино, оголив левый фланг. И если бы не инспекция Барклая, который наорал на Кутузова и заставил того изменить раксстановку сил в последний момент - была бы пизда.

А во-вторых, Кутузов был мастером подковерной игры и работы на публику. Он мастерски создавал себе образ крутого генерала, например, мог выпустить специально обученного кибер-орла, когда въезжает в расположение гвардоты...

Так вот Кутузов начал всячески гадить Чичагову, начиная с подкупа борзописцев на тему "Хули адмирал сухопотными накомандует", заканчивая откровенным саботажем. Например, слал приказы подписанные задним числом, игнорировал письма Чичагова, говоря, что нихуя ему на емейл не приходило, пишите снова, и творил прочий офисный газлайтинг.

Простите мне моё лирическое отступление, но как же, сука, у меня горит. Я больше 10 лет работал на руководящих должностях в сравнительно крупных компаниях. И я, сука, ненавижу этот ебучий офисный серпентарий. Там вся та же хуйня: один директор валит на другого свои проблемы, а чтобы подгадить перед инвесторами не гнушается подделкой дат на письмах, удалением кусков переписки и откровенным пиздежом, о том, что он о проблемах впервые слышит, и вообще это маркетинг/айти-отдел/вставье нужное виноват.

А вышло так, что Кутузов ещё в начале 19ого века пользовался теми же подлыми приемчиками, чтобы гадить другим командующим и выбеливать себя. И это на войне, от которой судьба страны зависит. Ненавижу просто таких людей всем сердцем. Именно поэтому я ушел из найма на вольное плавание.

Блокировать Наполеона должны были 2 армии - Чичагова, и ещё одна под командованием Витгенштейна, который после переписки с Кутузовым решил:

«пусть Чичагов сам рискует и останавливает французов»

и тупо не пришел на пиздорез. Впрочем, есть мнение, что приказы Кутузова были настолько противоречивы, что Пётр Христианович Витгенштейн в принципе не мог успеть на стрелку.

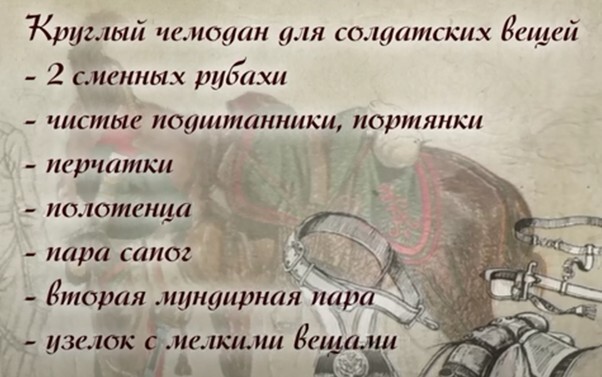

Чичагов дошел. Дошёл с боями, сохраняя живую силу, всюду по пути следования вынося наглухо заградительные отряды Наполеона. Отдельно отмечу, что Чичагов шикарно справился с ролью сухопутного командующего, потому что небоевых потерь у него почти не было. Он озаботился, чтобы у каждого солдата было вдоволь мыльно-рыльных, запасные сапоги и теплые шмотки. Следил за гигиеной, за тем чтобы бойцы спали в тепле и не разболелись нахуй во время такого неибательски сурового марша с юга на север.

Вот что вёз на седле каждый кавалерист в армии Чичагова:

А мы помним, что по результатам инспекции, всего несколько месяцев назад под началом Кутузова - нихуя не хватало и солдаты были одеты/обуты абы как.

Злые языки утверждают, что Чичагов загорелся идеей поймать лепрекона и сказочно разбогатеть, но мы-то знаем, что он, давая пиздов багетным, надеялся поймать самого Бонапарта.

Вот такие указания он раздавал бойцам:

Своему другу Воронцову Чичагов так писал о Кутузове и сложившейся ситуации с соединением войск:

Что касается интриг, коварства и наглости - это (Кутузов) есть первый генерал в Европе!

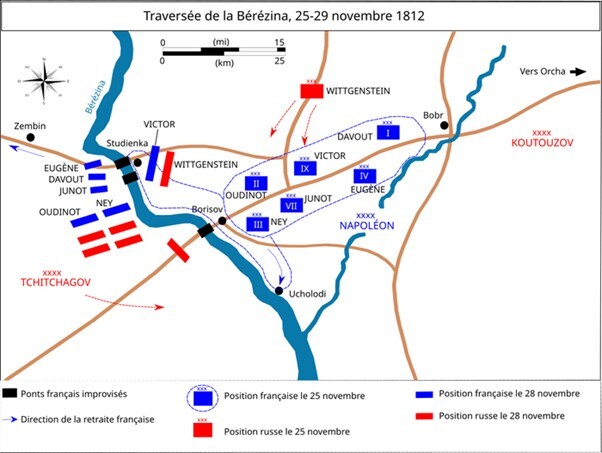

Отдельный рофл в том, что несмотря на все козни Кутузова, Чичагов вышел к Березине на два дня раньше, чем основные силы.

Разумеется, Кутузов хотел провернуть свой проверенный способ: пусть другие превозмагают, а вот когда они или будут побеждать или начнут проигрывать - он тут как тут, в белом пальто, на белом коне, весь такой красивый, как Новодворская и забирает победу себе.

Из записок Чичагова мы знаем, что Кутузов игнорировал его просьбы о картах местности, посылал приказы подписанные задним числом, хамил и вел себя очень по-мудацки. Достоверности этой версии добавляет, что и в своём штабе Кутузов постоянно поливал Чичагова говной и всячески поощрял слухи и сплетни о нём.

Ну что ж. Мы добрались до речки Березина, где Чичагов дал пиздов Бонапарту. Да так дал, что у французов слово "Березина" означает тотальный полнейший разъеб.

16 ноября Чичагов отбил у французов Минск, захватил кучу провианта и несколько тысяч пленных. Пшековские силы багетного обосрались и отступили к городку Борисов.

Затем Чичагов позвал на помощь ведьмаков, и те отправили ему Ламберта.

Ламберт, обмазав кавалерийский палаш ведьмачьими маслами, въебав парочку эликсиров и навесив Квен на гусар и егерей, направился отвоевывать у французов Борисов. Вообще, он был тот ещё рубака, показал себя отчаянным храбрецом во всех сражениях где участвовал, поэтому и под Борисовым не подвел.

Пшек Домбровский, что был сученькой Наполеона, успел к Борисову раньше и засел в городе со своими пшековскими гусарами, но Ламберт не дал ему укрепиться и препринял дерзкий штурм силами двух егерских полков.

Первый штурм был неудачен, Домбровский отбил атаку, однако Ламберт сам возглавил второй пиздорез, вспомнив, что “ЭГЕГЕЙ, БЛЯДЬ”, работает круче, чем “ФУС РО ДАХ”

Что это был за пиздорез! Наши захватили больше 2000 пленных, 6 артеллерийский расчетов и нахуй выбили французов, а Ламберт показал ведьмачью удаль, ведь даже будучи сильно раненым, он сказал бойцам:

«Я остаюсь с вами и здесь, — сказал он егерям, снимавшим его с лошади, — или умру, или дождусь, пока вы для меня отведете в Борисове квартиру» (Что сделал с ведьмаками жилищный вопрос!)

Чичагов так писал о нём Александру 1:

«Сопротивление было сильное, а сражение жестокое и кровопролитное, но Вы имеете, Государь, в храбром и искусном Ламберте генерала, который не знает препятствий»

Затем Чичагов отправил раненого Ламберта лечиться в тыл, и тут начались проблемы. Витгенштейн медлил и не успевал на соединение в Борисове, а Бонапарт был под боком. Французы выбили наших из города. Чичагов же с помощью разведчиков узнал, где Наполеон планирует переправлять армию через реку, спойлер - сразу в нескольких местах передовые отряды багетных начали наводить переправы. Тогда Павел Васильевич рассудил, что имеющихся у него сил не хватит сразу на все направления и выбрал наиболее выгодное место для игры от обороны. Помним, что он очень ценил живую силу и никогда не жертововал людьми просто так. Именно поэтому во всех его морских сражениях потери противника многократно превосходили его потери. На суше он не стал изменять своему принципу.

Река эта, которую некоторые воображают гигантских размеров, на самом деле не шире улицы Рояль в Париже перед морским министерством. Что касается её глубины, то достаточно сказать, что за 72 часа перед тем 3 кавалерийских полка бригады Корбино перешли её вброд без всяких приключений и переправились через неё вновь в тот день, о котором идёт речь. Их лошади шли всё время по дну... Переход в этот момент представлял только лёгкие неудобства для кавалерии, повозок и артиллерии. Первое состояло в том, что кавалеристам и ездовым вода доходила до колен, что тем не менее было переносимо, потому что, к несчастью, не было холодно даже настолько, чтобы река замёрзла; по ней плавали только редкие льдины.... Второе неудобство происходило опять от недостатка холода и состояло в том, что болотистый луг, окаймлявший противоположный берег, был до того вязок, что верховые лошади с трудом шли по нему, а повозки погружались до половины колёс.

Из воспоминаний французского офицера.

26 ноября Наполеон прибыл к реке и приказал немедленно переправляться на ту сторону, причем в стороне от основных сил Чичагова. Тот, оставив небольшой заслон выдвинулся наперехват.

27-ого около двух по полудни Наполеон со старой гвардией пересек реку. А Витгенштейн только добрался до Березины и вступил в бой с 12 французской дивизией, всё ещё застрявшей на берегу реки.

Чичагов же в это время вышел на французов и принялся их теснить на западном берегу. Однако ситуацию осложняло то, что основными ударными силами у него были 9 тысяч конных гусар, а местность болотистая и лесистая, тут тебе не до “ЭГЕГЕЙ, БЛЯДЬ!” Бои шли до 28 ноября.

По утверждению бонапартовского генерала Сегюра через Березину успели переправиться около 40 тысяч французов, а в распоряжении Чичагова было 15 тысяч пехотинцев, которые отстали и 9 тысяч конницы. И что же он сделал? Теснил французов до самой переправы, однако её доламать не не смог.

28-ого Наполеон переправил взад две дивизии Дандлеса и Жерара чтобы отбивать нападения Витгенштейна с восточного берега.

И тут случился план капкан.

40 тысяч французов сгрудились у реки, с одной стороны поджимаемые Чичаговым, с другой - Витгенштейном, у которого с собой было дохуища артиллеррии, как православной, так и трофейной басурманской.

По басурманам полетели ядра, картечь, такая-то матерь и просто всё то, что можно было засыпать в жерла пушек.

В те времена особо не выебывались и начиняли пушки столовой утварью, ломанным садовым инструментом, расколотыми саблями и прочей хуйней. И этот железный град холодной осенью шел на головы вымокших как сученьки французов.

Это был пиздец.

К вечеру 28ого подошли основные силы Витгенштейна и казаки под началом Платова довершили разгром непобедимой армии Бонапарта.

“Ввечеру того дня равнина Веселовская, довольно пространная, представляла ужаснейшую, невыразимую картину: она была покрыта каретами, телегами, большею частью переломанными, наваленными одна на другую, устлана телами умерших женщин и детей, которые следовали за армией из Москвы, спасаясь от бедствий сего города или желая сопутствовать своим соотечественникам, которых смерть поражала различным образом. Участь сих несчастных, находящихся между двумя сражающимися армиями, была гибельная смерть; многие были растоптаны лошадьми, другие раздавлены тяжёлыми повозками, иные поражены градом пуль и ядер, иные утоплены в реке при переправе с войсками или, ободранные солдатами, брошены нагие в снег, где холод скоро прекратил их мучения... По самому умеренному исчислению, потеря простирается до десяти тысяч человек…”

Из воспоминаний Мартоса, офицера в стане Чичагова.

“Непобедимая” армия Наполеона побеждена, казалось бы хэппи энд, но тут выпездовался Кутузов и как давай строчить доносы на Чичагова в Питер:

“...граф Чичагов... сделал следующие ошибки: 1) Вместо того чтобы занять превыгодный правый берег Березины, переправил он часть своих войск на левый и расположил главную свою квартиру в гор. Борисове, лежащем в котле, со всех сторон горами окружённом. Неизбежное последствие сего должно быть и действительно было пожертвование многих храбрых воинов в. и. в. и потеря всего при главной квартире обоза, ибо авангард, под командою графа Палена, будучи встречен в 10 верстах от Борисова всею ретирующейся неприятельскою армиею, привёл оную на плечах своих в Борисов в то время, когда в оном главнокомандующий спокойно обедал.

2) Высокий и узкий на сваях мост и плотина над речкой Зайкою, длиною до 300 сажен, не был истреблён, и неприятель им воспользовался, хотя войска адмирала Чичагова были на Березине 4 дня прежде неприятеля.

3) Неприятель строил мост, начал и продолжал свою переправу более суток, прежде нежели адмирал Чичагов о том узнал, хотя всё ему наблюдаемое расстояние было не более 20 вёрст, а узнав о сей переправе, хотя подвинулся к месту оного, но, будучи встречен неприятельскими стрелками, не атаковал их большими массами, а довольствовался действием во весь день 16 ноября двумя пушками и стрелками, через что не только не удержал ретираду неприятеля, но ещё и сам имел весьма чувствительный урон.”

Чтобы оценить объективность одноглазки, давайте почитаем письмо нашего бешеного партизана/адьютанта Багратиона Дениса Давыдова:

“Все в армии и в России порицали и порицают Чичагова, обвиняя его одного в чудесном спасении Наполеона. Он, бесспорно, сделал непростительную ошибку, двинувшись на Игумен; но здесь его оправдывает: во-первых, отчасти предписание Кутузова, указавшего на Игумен, как на пункт, чрез который Наполеон будто бы намеревался непременно следовать; во-вторых, если бы даже его армия не покидала позиции, на которой оставался Чаплиц, несоразмерность его сил относительно французов не позволяла ему решительно хотя несколько задержать превосходного во всех отношениях неприятеля, покровительствуемого огнём сильных батарей, устроенных на левом берегу реки; к тому же в состав армии Чичагова, ослабленной отделением наблюдательных отрядов по течению Березины, входили семь тысяч человек кавалерии, по свойству местности ему совершенно здесь бесполезной; в-третьих, если Чаплиц, не будучи в состоянии развернуть всех своих сил, не мог извлечь пользы из своей артиллерии, то тем более армия Чичагова не могла, при этих местных условиях, помышлять о серьёзном сопротивлении Наполеону, одно имя которого, производившее обаятельное на всех его современников действие, стоило целой армии.”

Уж очень я люблю Давыдова и его воспоминания. Когда Багратион хуесосил Барклая и в хвост и в гриву, ради социального профита, Давыдов величал того каменной стеной Российской Империи и очень уважительно о нём отзывался не считаясь с настроениями в офицерском штабе и высшем свете. А всё почему? Потому что был Дениска настоящим ебакой-рубакой, которому похуй на чины, была бы правда. Именно такие офицеры ковали победу русской армии, а за подготовкой к сложнейшему пиздорезу стояли титаны вроде Барклая и Чичагова, которым похуй на балы и почести, был бы солдат сыт, здоров, одет, обут и вооружен по последнему слову техники.

Увы, несмотря на разгром Наполеона, и даже то, что “Березина” теперь на французком значит “полный пиздец”, наши расстроились что Наполеон съебался. И общественное мнение ополчилось на Чичагова.

Александр 1 знал, какая крыса Кутузов, поэтому не внял его доносам, а наградил Чичагова орденом Владимира 1 степени за битву на реке Березина. Только выт хуйлуша Крылов высмеял Чичагова в басне, а пидорчук Державин писал про него нелестные эпиграмы, желтая пресса бесновалась, высший свет по подначкам Кутузова не отставал. Даже в портретную галерею с героями 1812 года портрет Чичагова не включили, а ведь его вклад сложно недооценить!

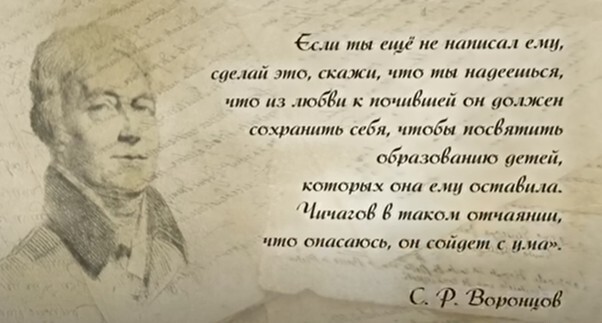

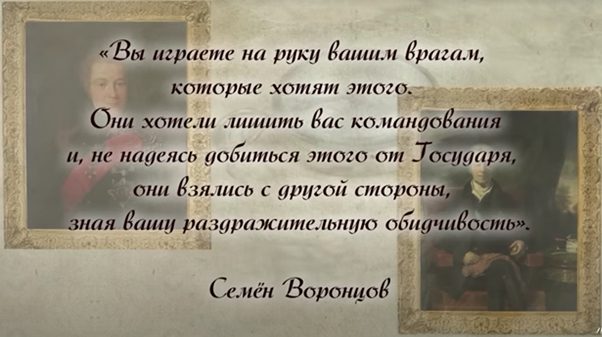

Чичагов не отличался каменным спокойствием Барклая и всегда был легок на расправу. Он бомбанул, бугуртнул, взял прах жены из фамильной усыпальницы и свалил из России. Воронцов так писал своему другу:

Больше Чичагов в Россию не вернется, будет жить за бугром, обиженный и не понятый. Однако его потомки ещё отожгут, повоевав за Царя и Отечество не в одном конфликте, а одного из внуков Чичагова даже причислят к лику святых. Но это уже совсем другие истории...

Что ж. Вот мы и выпиздовали Непобедимую Армию Наполеона с наших земель и можно с чистой душой писать про заграничный поход нашей армии, про возвращения в войска Барклая и дерзкие атаки Воронцова-младшего, чем я и займусь на днях.

(П.С. Как вы поняли, злые модерасты пикабы меня забанили, ажно до 1 декабря. По соглашению с ними, мои тексты могут публиковать мои друзья, и я попросил Серёгу (пейсателя, вахтовика и просто хорошего чела выкладывать мои опусы, не обижайте его).

П.П.С. Ваши донаты убеждают меня, что про историю России говорить - дело благое и востребованное. Спасибо!