10 фактов о живописце Алексее Венецианове

Род Венециановых происходил из Греции

Прадед художника Фёдор Проко с женой и сыном эмигрировали из Греции в Россию в 1730 – 1740 годах и поселились в Черниговской губернии. Там получили прозвище «Венециано», которое впоследствии превратилось в фамилию «Венецианов». Отец художника был купцом 2-й гильдии, а мать – дочерью купца Лукьяна Калинина. Семья занималась торговлей, продавая смородину, тюльпановые луковицы и картины.

Переехал из Москвы в Петербург

В 1802 году Венецианов уехал в Санкт-Петербург. Чтобы устроить жизнь, тогда Венецианов дал объявление в газеты, предлагая свои услуги портретиста. Объявление не принесло результатов – в столице, наводненной иностранными художниками и выпускниками Академии художеств, была слишком высокая конкуренция. Художник, не имеющий образования и протекции, поступил чертежником в почтовую канцелярию.

Учился живописи у Боровиковского

Алексей Венецианов так и не получил академического образования, однако обучался живописи у мастера русского портрета, академика Императорской Академии художеств – Владимира Боровиковского. Боровиковский поселил молодого художника у себя в доме, достал разрешение на копирование экспонатов Эрмитажа, знакомил с нужными людьми. Постепенно у Венецианова начали появляться постоянные заказы.

Выпускал журнал карикатур

Венецианов выпускал популярный журнал карикатур, но ему пришлось испытать гнет государственной цензуры. В одном из номеров журнала была помещена карикатура на дворянина, презрительно смотрящего на раненного солдата и голодную вдову. Государственные ведомства усмотрели в карикатуре угрозу государственному строю и журнал был закрыт по личному распоряжению Александра I.

Получил официальное звание художника без образования

Для человека без высшего художественного образования был только один шанс получить официальное звание – предоставить свою работу на конкурс. В 1811 году Венецианов предоставил на конкурс свой автопортрет и удача ему улыбнулась: в Академии оценили гармоничную композицию и выверенный колорит, характерность портрета. Венецианов блестяще справился и со вторым заданием – написать портрет инспектора Воспитательного училища Академии К.И. Головачевского. После этого мастер получил звание художника.

Стал помещиком и хозяином имения

После женитьбы Венецианов оставил столичную жизнь и приобрел имение Сафонково в Тверской губернии. Художник вникал в помещичье дело и живо интересовался крестьянским бытом. Переезд определил новое направление творчества Венецианова. Центральной темой художника становятся портреты и жанровые сцены из крестьянского быта.

Открыл собственную художественную школу

Венецианов основал собственную художественную школу, в которой обучал способных крестьянских детей. Он выпустил более семидесяти детей, среди которых в будущем появятся известные медалисты Академии художеств. Некоторых детей Венецианов выкупал у хозяев, а кого-то помещики отдавали в школу самостоятельно. Венецианов учил всех лично. Его педагогический метод заключался в запрете копирования чужих работ и разрешении писать только натуру.

Основоположник национально-романтического стиля

Венецианов поэтизировал крестьянский быт и писал простую жизнь народа, которая до него считалась недостойной изображения. Наибольшую известность А.Г. Венецианову принесли картины «Гумно», «Жнецы», «Спящий пастушок» и «Захарка».

Неоднократно оказывался на грани банкротства

Имение Сафонково неоднократно оказывалось на грани продажи из-за выкупа талантливых крепостных подростков. Один раз имение спасла покупка картины «Гумно» Александром I, во второй раз Венецианову пришлось отправить старшую дочь обучаться профессии домашней учительницы. Художник неоднократно подавал прошение на предоставление места преподавателя в Академии, но его просьба так и не была удовлетворена.

Погиб в результате несчастного случая

Венецианов ехал в конной повозке из своего имения в Тверь, где работал над росписью Троицкого храма. Неожиданно лошади понесли, Венецианов схватил поводья, чтобы усмирить их, но его запястья запутались, и он был выброшен из повозки. Похоронен на сельском кладбище деревни Дубровское (ныне Венецианово) в Удомельском районе Тверской области.

Читайте также:

10 фактов о художнике Иване Шишкине

История пасхальных яиц глазами художника: откуда они взялись и почему их красят именно так

Из всех дней года, сегодня -- самый подходящий день, чтобы среди приготовлений к завтрашнему празднику, внимательнее посмотреть на один из его скромных атрибутов — крашеные яйца. Почему мы красим яйца на Пасху? Как их украшали в прошлом, и откуда этот обычай взялся вообще?

Меня зовут Елена Абдулаева, я художник-иллюстратор — и хочу рассказать об истории пасхальных яиц именно с точки зрения художника. У меня даже была мысль написать и нарисовать об этом нонфикшн-книжку для детей, но пока что, другие книги и проекты не дают этому замыслу подняться повыше в списке моих дел.

Так что пока вместо книжки — моё видео о том, как яйцо прошло путь от украшенной царапинами фляжки каменного века, к мистическому предмету, дарующему плодородие и здоровье, к традиционному христианскому подарку, и затем как этот подарок стал драгоценным изделием непредставимой роскоши.

И хотя я ещё не написала «Откуда взялось пасхальное яйцо», но первая книжка из серии «Откуда взялось...» уже у меня есть, это книжка про Пушкина, «Откуда взялся Пушкин», по заказу музея-заповедника «Михайловское». В этой книжке Пушкин летает на цапле, а сама книга получила диплом за лучшие иллюстрации к детской документальной книге на международном конкурсе «Образ книги» (2023). И самое главное, что всё это — чистая правда.

Буду рада комментариям — тут или на Ютуб, особенно положительным:)

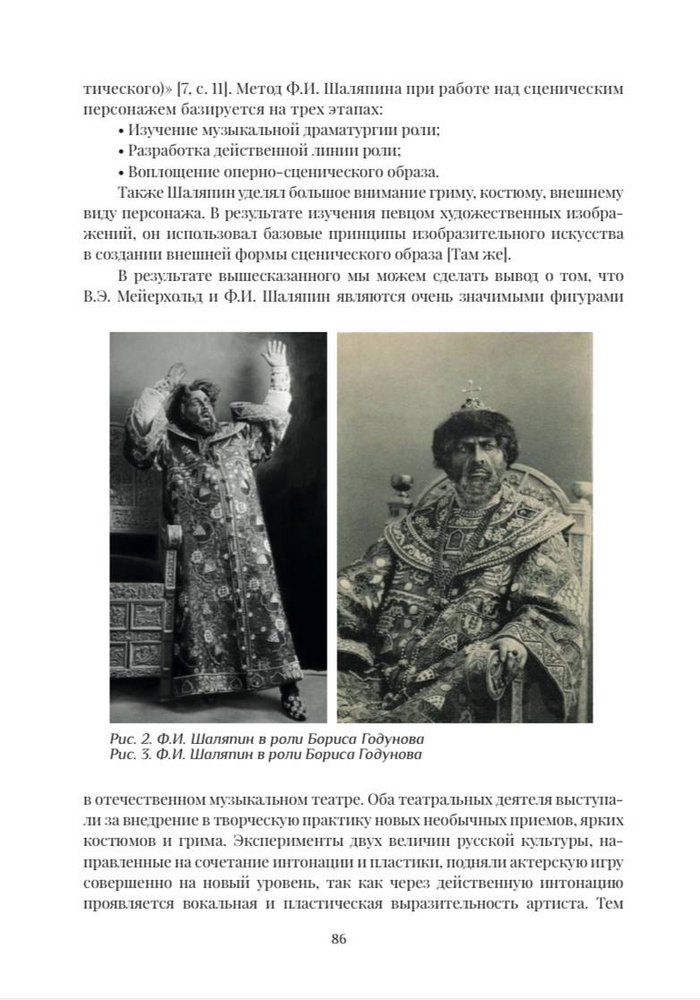

СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА В КОНТЕКСТЕ РЕЖИССЕРСКИХ ИДЕЙ В.Э. МЕЙЕРХОЛЬДА: ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Статья из сборника материалов Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Академическое пение сегодня: традиции и перспективы».

Для цитирования:

Макарычев Д.В. Становление музыкального театра первой половины ХХ века в контексте режиссерских идей В.Э. Мейерхольда: исторический ракурс / Д.В. Макарычев // Сборник материалов Всероссийской конференции (с международным участием) «Академическое пение сегодня: традиции и перспективы» (18 апреля 2024 года, г. Москва). – М.: Институт современного искусства, 2024. С. 82–87.

Сведения об авторе: Макарычев Данила Витальевич, преподаватель кафедры театрального искусства, заместитель руководителя департамента реализации молодежной политики и проектов, аспирант по научной специальности 5.10.3 Виды искусства (Театральное искусство) Института современного искусства. Научный руководитель: кандидат искусствоведения Анестратенко Михаил Владимирович.

danila_makarychev@internet.ru ; ORCID: 0009-0003-5049-1522

Три Брейгеля

Три - это не глагол и не призыв. Речь о троих, носящих одну фамилию. Пусть филологи скажут, как грамотнее сформулировать, быть может, "Трое Брейгелей".

Жили-были

Питер Брейгель Старший или Мужицкий,

Питер Брейгель Младший или Адский и

Ян Брейгель Старший или Цветочный или Бархатный.

Отец и два сына соответственно, старший и младший.

Питер Брейгель Старший (1525-1569),

Питер Брейгель Младший (1564-1638),

Ян Брейгель Старший (1568-1625).

Может возникнуть резонный вопрос: Почему Ян Брейгель вдруг Старший, если он младший сын?

А потому, что у него было два сына и одного звали также Яном. Второго - Амбросием. Оба тоже художники, как дед, отец и дядя.

А у Яна в свою очередь было четверо детей с разными именами. И все они художники.

Любопытные факты по памяти навскидку:

1. Питер Брейгель Старший потому Мужицкий, что изображал нередко крестьян, когда было модно писать аристократию.

2. Питер Брейгель Младший потому Адский, что увлекался на заре своей художественной карьеры живописанием ада и быта тамошних грешников.

3. Питер Брейгель Старший умер, когда его сыновьям было пять лет и один год соответственно. Поэтому Питера Брейгеля Младшего, его старшего сына, обучала художественному ремеслу тёща Питера Брейгеля Старшего и соответственно бабушка Питера Брейгеля Младшего и сама художница.

4. Питер Брейгель Младший считается многими копиистом работ отца. Частично это справедливое утверждение. Его отец был талантливым и востребованным художником и после его смерти заказчики требовали новые и новые копии. Сын их выполнял, иногда упрощённо, меняя цвета, иногда добавляя своё. Он честно подписывал под работами своё имя. И во многом благодаря его копиям мы имеем представление о том, каковыми были утраченные или не обнаруженные до сих пор в частных коллекциях картины Питера Брейгеля Старшего.

5. Почему сын делал упрощённые копии?

Он не имел возможности списывать с картин перед глазами. Те были давно проданы заказчикам. У него были только различные наброски и описания.

Вторая причина в том, что он делал копии для народа попроще и непритязательнее, чем писал отец. Ведь со временем картины Брейгеля Старшего стали невероятно популярны среди всех слоёв населения. И этот спрос сын удовлетворял копиями.

6. Бабушка передала Брейгелю Младшему шаблоны его отца, благодаря которым он успевал делать много копий.

Брейгеля Старшего пытались многие копировать, привлечённые его популярностью, но у них не было его шаблонов. А они использовались популярными художниками для ускорения процесса. С их помощью подмастерья и ученики художника могли быстро работать, "штампуя" копии мастера.

7. У Питера Брейгеля Младшего есть и свои собственные картины. Он самостоятельный художник, а не только копиист отцовских работ.

8. Ян Брейгель Старший пошёл совершенно иным путём.

Он писал жанровые картины, быт богатых людей, натюрморты с цветами.

Дружил с аристократами, был вхож в их дома, бывал в частных зоопарках и оранжереях. Поэтому имел возможность писать реалистичные образы животных и цветов, недоступных простому народу.

9. Не путайте Питера Брейгеля Старшего с Иеронимом Босхом. Близко не родня.

10. Ян Брейгель Старший потому Цветочный или Бархатный, что писал цветы и аристократию в бархатах и шелках.

Вот такая художественная "Санта-Барбара".

Три талантливых, ярких, самобытных художника.

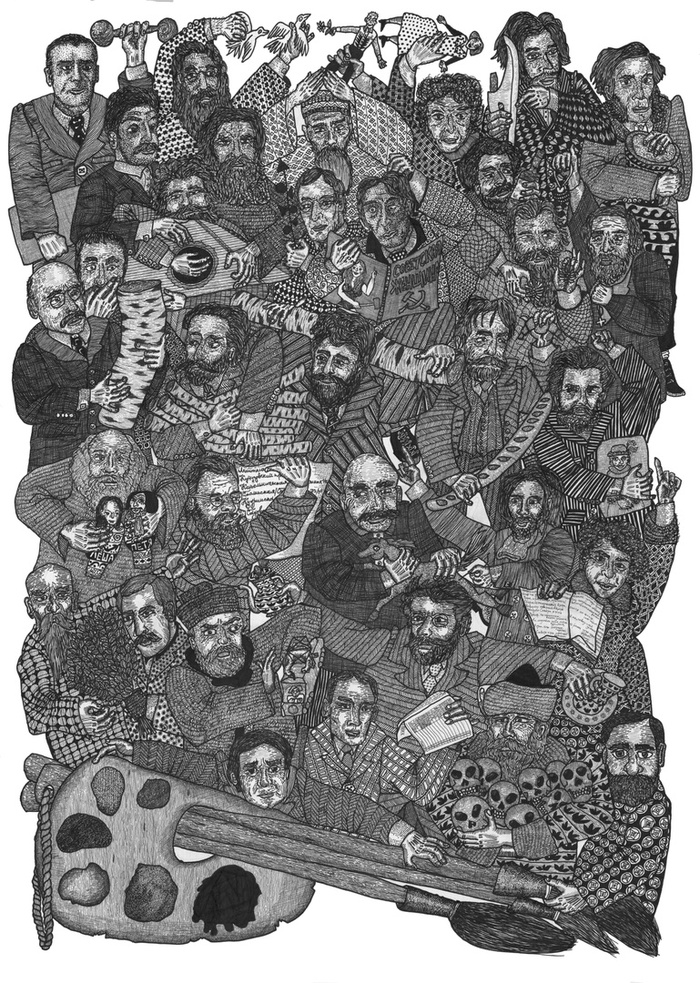

Русские художники. Шагал

Марк Шагал (Мовша Хацкелевич, 1887 - 1985) это такой умный и талантливый русско-французский художник, с 1922 по 1937 год безотцовщина лицо без гражданства.

С первого взгляда кажется, что картины Марка Шагала это то, как видит мир провинциальный учитель литературы, которого шутки ради накормили лизергиновой кислотой. С другой стороны, в глаза бросается точность деталей - например, у мужчины размер ноги примерно 43, а у девушки - 37.

Мне кажется, что если долго смотреть на картинки Шагала, то потом гораздо проще читать всяких абсурдистов и экспрессионистов, вроде Бориса Виана. Самый топ, это, конечно, котик. Он прекрасен. Как перевёрнутый трамвай.

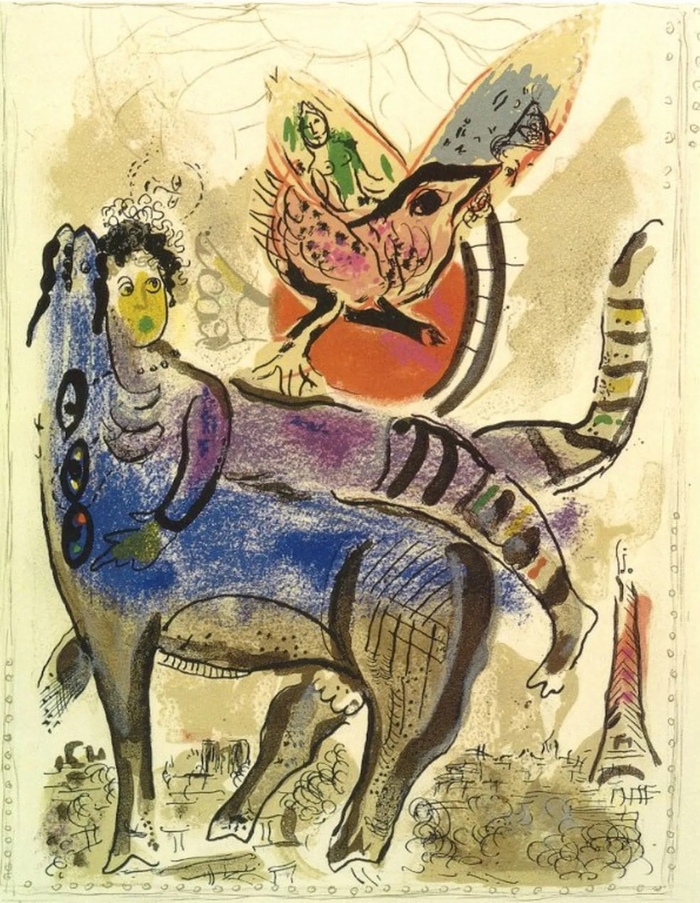

Видно, что в зрелом возрасте Шагал уже немножко начал уменьшать утреннюю порцию брома в чае; появились некоторые ленивые мотивы (например, три глаза и просвечивающая человеческая кисть в форме плавника). Если сравнить Эйфелеву башню с предыдущей, видно, что Шагал её с детства недолюбливает. А вот голубей, напротив, немножко превозносит. Голая женщина, я думаю, случайна - просто Шагал задумался.

Вообще Шагала следует любить хотя бы потому, что картины его из Берлинского музея были сожжены Гитлером как образцы «дегенеративного искусства». Уже по этому факту можно сказать, что художник он достойный.

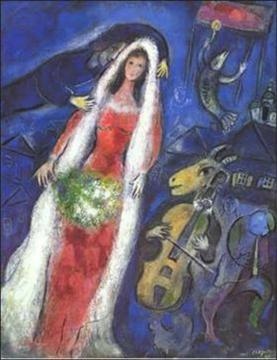

Конкретно эта работа создана после трагической утраты Беллы, любви художника и музы - она воплощает почти все женские образы художника. Можно сказать, что у неё была внушительная челюсть, так привлекавшая художника.

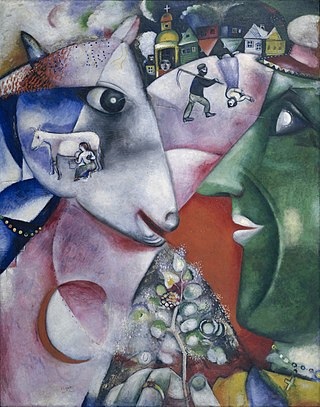

Здесь видно, будто бы Шагал, посещая деревню, слегка отлынивал от сапания брюквы и пропола кабачков, а любил скорее подсматривать за дояркой. Здесь впервые появляется тема внушительных подбородков.

Судя по всему, Шагала попросили проиллюстрировать сборник еврейских поговорок, и в силу ошибки перевода на данной странице было изречение «Любовь зла, полюбишь и скрипача-козла».

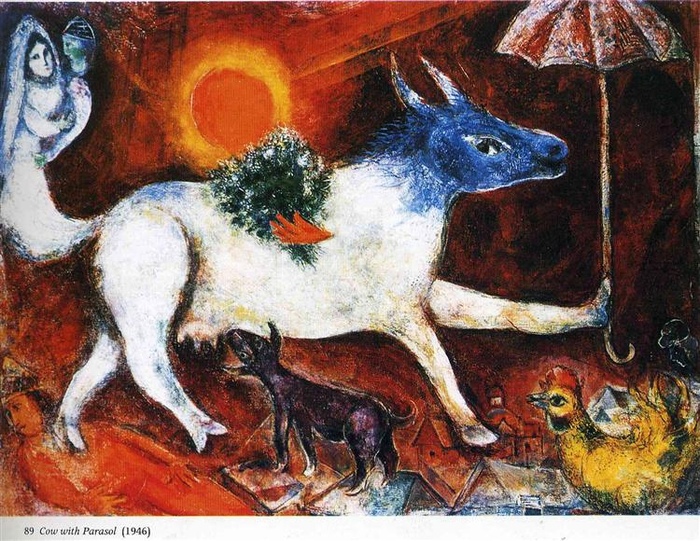

Моя любимая картина Шагала. Лично меня удручает только отсутствие навоза.

Картина явно демонстрирует городского интеллигента, которого вид деревенской жизни и предстоящие сельские работы ввергли в пучину хтонического уныния и невозможности держаться ровно. Хранится в Лондоне, между прочим!

Картина демонстрирует обычную сельскую французскую послевоенную пастораль - корова идёт по своим делам с немецким трофейным зонтиком, крылышком придерживая букетик полевых цветов для своего возлюбленного, собачка Этьен по дороге успевает выпить немножко парного молока, вслед корове грустно и с завистью смотрит сельская красавица Мадлен, которая накануне по какой-то причине решила выйти замуж за вишиста и уголовника Марселя, вечно синего до изумления.

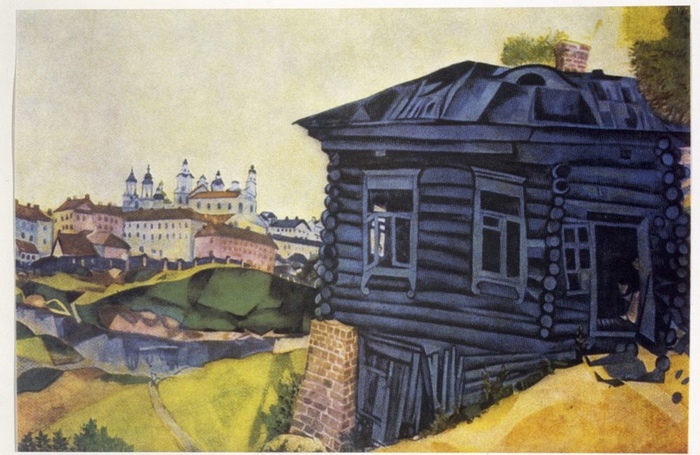

Здесь изображен родной Витебск Шагала, и дом, в котором он вырос. Очевидным образом демонтрируется зависть ребенка, который хочет жить в центре, ездить на электросамокате и ходить на дискотеку, но ему приходится сапать капустку и смотреть на вечно синих одноклассников в сельской школе.

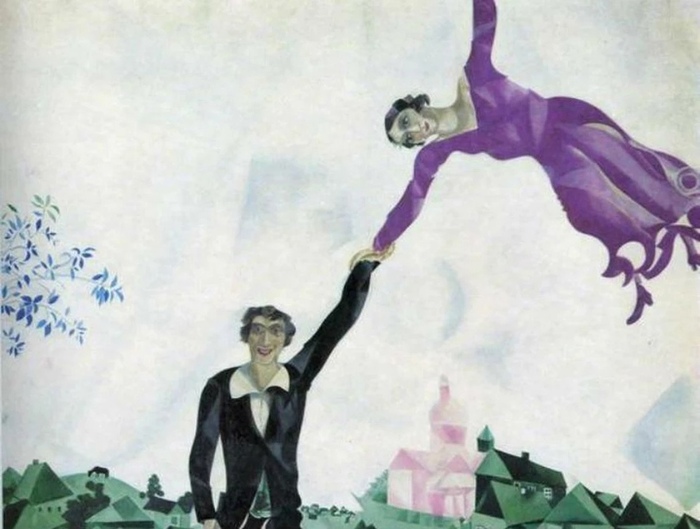

Одна из самых известных картин художника, отражающая его теплые чувства к летающим женщинам.

Тут мы видим, что женщина это, как обычно, Белла (про неё - две тыщи картин Шагала), мужчина, судя по всему, сам Шагал, и он успел и журавля в небе, и синицу в руке, так сказать. Розовая церковь - знаменитая Витебская церковь из китайского перламутра, построенная на деньги триад после завоевания Чингисханом материкового Китая.

Вот такой Шагал юморист и молодец. Сменил имя и практически получил сотый уровень этой жизни.

О творчестве в живописи

Многие художники - как новички, так и профессионалы - привыкли думать, что, создавая арт-продукт, они занимаются творческой деятельностью. Однако, на самом деле подавляющее большинство занимается скорее ремеслом, чем творчеством. То есть они не создают нечто новое, а воспроизводят уже готовые образцы. Вы не согласны? Давайте вместе разбираться, где в живописи настоящее творчество, а где ремесло.

Начнём с рассмотрения учебников и монографий по живописи. Откройте любую книгу и попробуйте отыскать в ней место, где написано: "Творческие методы в живописи", "Создание нового произведения искусства" или "Этапы создания новой живописной техники". Нашли что-нибудь подобное? Я вот ничего по этим темам не нашёл. Вместо этого я видел только рецепты: "Как создавать объём", "Как передавать перспективу", "Как рисовать фактуру" и т.д.

Краткий итог: в большинстве книг по изобразительному искусству живопись преподносится исключительно как ремесло. Что это вообще значит: "ремесло"? Формула ремесленной живописи очень проста: есть образец и способ его воспроизводства. При этом образцов может быть сколь угодно много, однако, за каждым из них стоит уже готовый способ воспроизводства. И это значит, что там, где есть только (!) ремесло, творчества нет.

Давайте двинемся дальше и представим, что некий человек овладел всеми возможными техниками живописи. Он способен нарисовать что угодно и в каком угодно стиле, если пожелает. Прибавим к его мастерству ещё и богатое воображение. Он способен выдумать целый мир и легко воплотить задуманное на холсте. Теперь зададимся вопросом: станет он творцом? Ответ такой: не станет, если будет пользоваться только (!) готовыми образцами.

Я уверен, что мой ответ звучит неудовлетворительно. Я хотел бы пояснить его примером из истории живописи. У многих на слуху такой художник, как Сальвадор Дали. Многие поклоняются ему как божеству от живописи, но парадокс в том, что в саму ткань живописи он ничего нового не привнёс. Казалось бы, он создал оригинальные художественные образы - разве этого не достаточно для творчества? Отвечу: достаточно для фантазии, но не для развития живописи.

Дело в том, что живопись - вещь капризная. Она развивается только, когда в неё саму привносят нечто принципиально новое. В этом плане, новый образ для живописи - не новшество, а лишь исключение. Отсюда подвижность границ между ренессансной живописью и маньеризмом, хотя, казалось бы, в маньеризме появился такой радикал, как Джузеппе Арчимбольдо. Поэтому безудержная фантазия Дали не сыграла для живописи никакой роли.

Ключевым для развития живописи является фактор, описываемый искусствоведами как "вещество живописи". Вещество живописи - это такое сцепление живописных средств, которое задаёт способ отчуждения живописного полотна от реального мира. Собственно, вещество живописи в моём посте и есть центральный пункт вопроса о творчестве в живописи. Лишь тот, кто привнёс в это вещество новые элементы и соединения, может называться творцом в живописи.

На данный момент творчество в живописи, то есть целенаправленный поиск новых элементов и их соединений, а затем обогащение ими вещества живописи, - практически никем не изученная область. Искусствоведы и теоретики живописи изучают, как - за счёт каких элементов и соединений - то или иное произведение вошло в ткань живописи. Но никто из них не ответит на вопрос, как создать принципиально новое в живописи.

В заключение скажу, что вопросом о творчестве в живописи, то есть о создании нового произведения искусства (обогащении вещества живописи), должна заниматься особая дисциплина - методология творчества. Однако, на данный момент она находится в зачаточном состоянии. Последние 3 года я занимался изучением этой проблемы. В ходе поисков у меня сложились некоторые идеи, которыми мне бы хотелось поделиться.

Если к данному посту появится интерес, в следующем посте обещаю рассказать о формуле творчества в живописи, которая у меня сложилась на основе изучения истории авангардной живописи первой половины XX века. Эта формула помогла мне спроектировать творческую программу живописи, по которой занимаюсь я сам и которая позволила мне более осознанно относиться к своим творческим проектам и результатам своего творчества.

Напоследок для всех желающих предоставляю список литературы, в которой анализируется творческая деятельность.

1. Новиков А.М. Введение в методологию художественной деятельности

2. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте

3. Полевой В.М. Искусство XX века: 1901-1945 годы

4. Герман М. Искусство первой половины XX века

5. Пономарев Я.А. Психология творчества

"За завтраком"

По этой картине в школе пишут сочинение, картина жанровая, сюжет ясный и понятный, но современные критики и школьная программа поставили всё с ног на голову

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/За_завтраком.

Начнем с названия, в вики написано, что изначально автор Серебрякова назвала картину "за обедом", что ясно изображено на картине: супница, половник, глубокие суповые тарелки. Суп как правило подают к обеду, и почему впоследствии картина получила известность под названием "За завтраком" непонятно. Теперь о сюжете, подымите руку те кто в детстве любил суп... Лес рук. Мы видим что стол хорошо сервирован, супница, перевязанные салфетки, свежая скатерть. Обратите внимание как расставлены блюда на столе, в центре супница, рядом графин с водой, а за ним на максимальном удалении от детей расположен кувшин и тарелка с печеньем, очевидно, что это десерт который положен тем детям которые любят суп, или по крайней мере съедают свою порцию. Теперь посмотрим на детей, настроение всех троих ярче всего выражает девочка, рукой она закрыла свою тарелку, у меня так сын делает когда не желает что бы ему налили в тарелку "любимый суп". Взгляд девочки направлен "в объектив", глаза широко раскрыты, брови приподняты, губы сжаты, вторая рука уперта в стул, не знаю как там критики разглядели "стремительность и непоседливость Таты", но а одном они немного правы, художница действительно изобразила "характер каждого ребёнка с тонким пониманием детской психологии". Тата всём своим видом говорит " Я суп есть не буду, даже не наливайте его мне в тарелку(закрывает рукой), а будете настаивать, уйду из-за стола (уперлась второй рукой в стул, так как ноги до пола ещё не достают и что бы слезть надо помочь себе рукой). "Ближний мальчик" - Женя, лицо печальное, взгляд осуждающий, но суп ест. По вихрам на затылке и их динамичном изображении, можно предположить, что получил родительского леща по затылку и внушение что не получит десерт, в связи с чем смирился и всё таки ест. Шура, пьёт воду из стакана, пространство перед ним закрыто супницей, но за ним на краю стола стоит подставная тарелка, она пуста. Предположу, что Шура отказался от супа или мало съел, был лишён десерта, потому пьёт воду. Вид равнодушно печальный, типа "не смирился и подавитесь своим вкусными печеньем, я его и не хотел, а уж тем более супом ради этого давиться, лучше воды попить, потом сам с буфета стащу".

Может я не прав, но не увидел я в этой картине, то что увидели критики(Вся картина наполнена ощущением чистоты, мира и спокойствия, царивших в семье художницы[26]. Атмосфера теплоты и нежности передана с помощью композиции, «объединяющей трогательную группу детей в единое целое», а также выдержанного в спокойных тонах колорита[24].), может потому что образование у меня не искусствоведческое, а может потому что они там соврамши, я здесь никакой атмосферы чистоты мира и нежности не увидел, а увидел обычный стандартный сюжет обеда детей, эту ежедневную драмму, происходящую практически в каждой семье во время приёма пищи, по поводу детских предпочтений в еде.