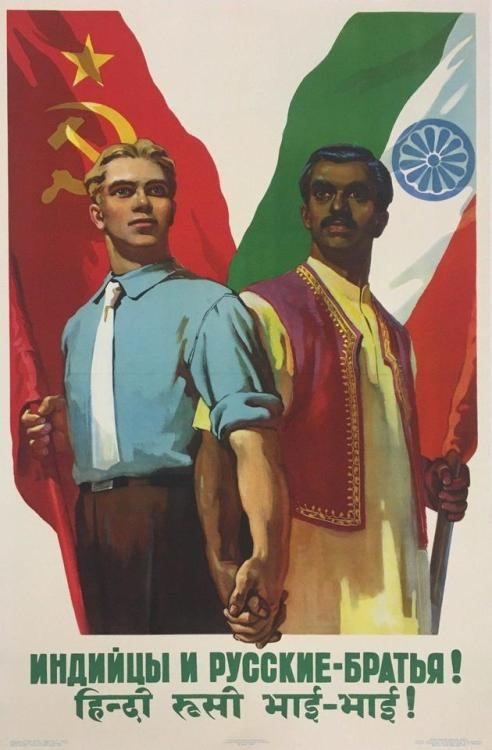

Песни и искренность — за что в СССР полюбили индийское кино

В сердце советского кинозрителя кино Индии занимало особое место. За 40 с лишним лет послевоенного периода в прокате СССР шло более 200 индийских фильмов, в среднем по четыре-пять картин в год – никакое другое дружественное Москве государство не могло похвастаться таким показателем.

Что же привлекало советских людей в фильмах этой далекой и диковинной страны? И почему массовое увлечение индийским кино прекратилось с распадом Советского Союза?

Неунывающий бедняк

Первый фильм в Индии был снят всего через три года после люмьеровского «Прибытия поезда» – в 1899 году. Но до советского проката индийское кино дошло только после обретения этой страной независимости в 1947-м. К тому времени Болливуд и другие индийские кинофабрики уже выпускали несколько сотен лент в год.

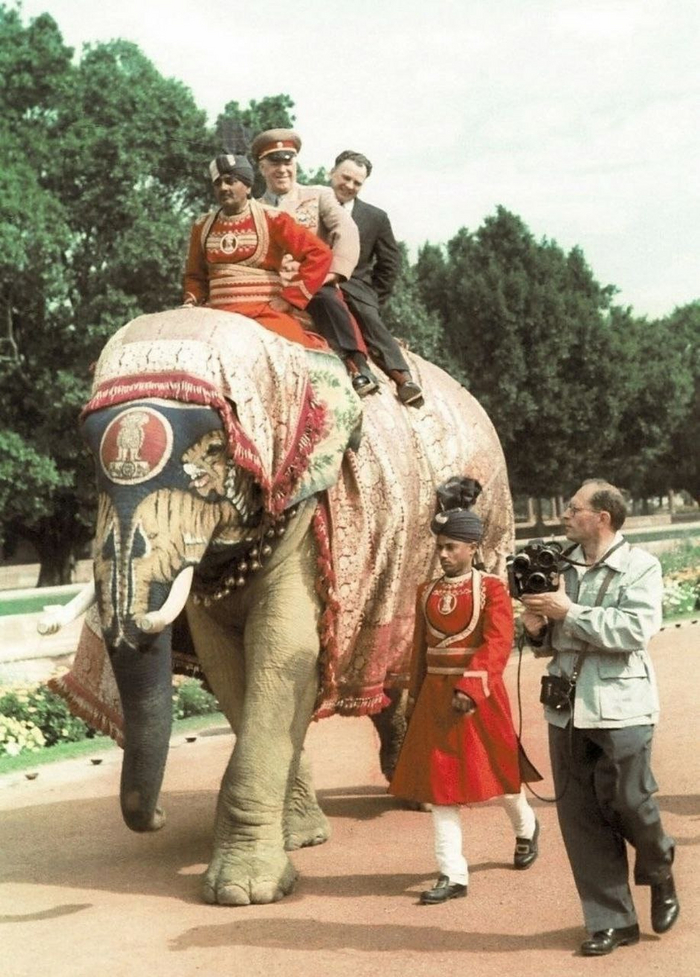

Увлечение индийским кино в СССР началось с «Бродяги» (1951) Раджа Капура – в этом фильме он выступил как режиссер и исполнитель главной роли. На то, чтобы добраться до советских экранов, у индийских картин уходило несколько лет, и этот фильм не стал исключением, выйдя в прокат в 1954-м.

До «Бродяги» в нашей стране шли две индийские социальные драмы из жизни бедных крестьян – «Дети земли» и «Обездоленные». «Бродяга» отличался от них тональностью – это тоже была драма, рассказ о молодом человеке из низов индийского общества, но главный герой фильма, несмотря на все свои несчастья, лучился заразительным жизнелюбием. Сочетание горечи и сладости, печали и витальности, присутствовавшее и в «Бродяге», и в не менее популярном фильме Капура «Господин 420» (1955), стало характерной чертой того индийского кино, которое полюбили в СССР.

Неунывающий бедняк, герой Раджа Капура, пел песни – вслед за ними их пел весь Союз, подбирая к ним русские слова. Музыка стала неотъемлемой частью всех последующих популярных индийских фильмов. Важную роль сыграла и харизма самого Капура.

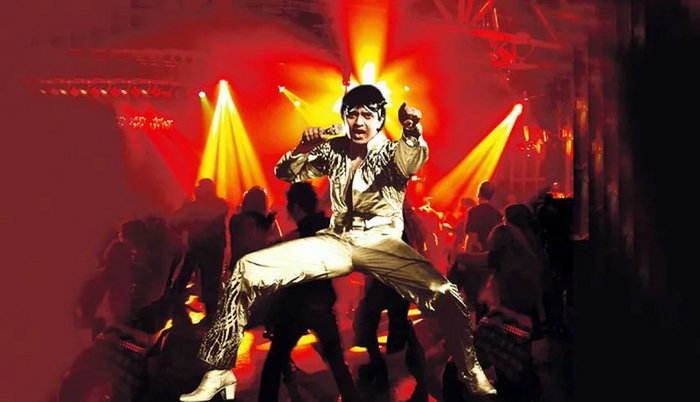

Впоследствии у советского зрителя появились и другие любимцы, например, Дхармендра («Зита и Гита», «Месть и закон») или Митхун Чакраборти («Танцор диско»).

Сироты и близнецы

Советские граждане видели в Индии младшего брата, который еще не дорос до социалистической революции, и потому граждане этой страны страдают из-за социального неравенства. Практически все шедшие в СССР индийские фильмы 1950–1960-х годов были о бедных, униженных, угнетенных, которым приходится бороться за справедливость. Эти сюжеты и особенно их яркое болливудское изображение вызывали глубокий отклик у советских зрителей. На многих киносеансах люди буквально рыдали.

Индийские фильмы не требовали специальной культурной подготовки. Хотя декорации могли быть экзотическими, но в них разыгрывались сюжеты, понятные в любом уголке мира. Другое дело, что герои приятно волновали советского зрителя своей повышенной эмоциональностью.

Душещипательность была особенностью индийского кино. Привыкший к сдержанности соцреализма советский человек оказывался не в силах сопротивляться напору чувств и страстей, выливавшихся на него с экрана. Даже унылый жанр производственного кино в индийском темпераментном исполнении был столь ярок, что порой перехватывало дыхание, например, «Призыв» (1959) и «Смотри, видна дорога» (1960) – картины, повествующие о создании фабричных профсоюзов.

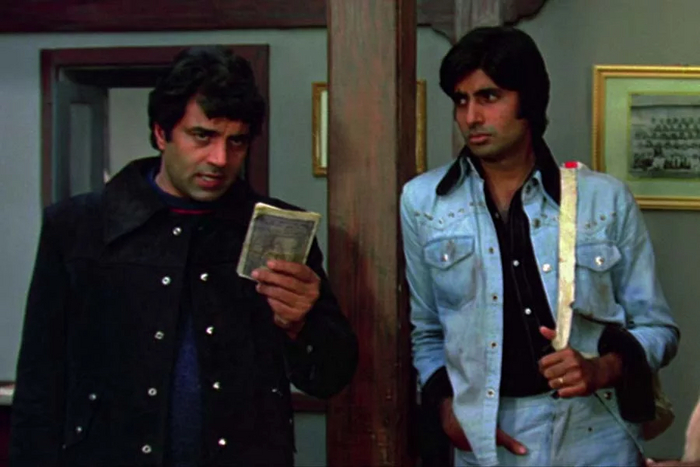

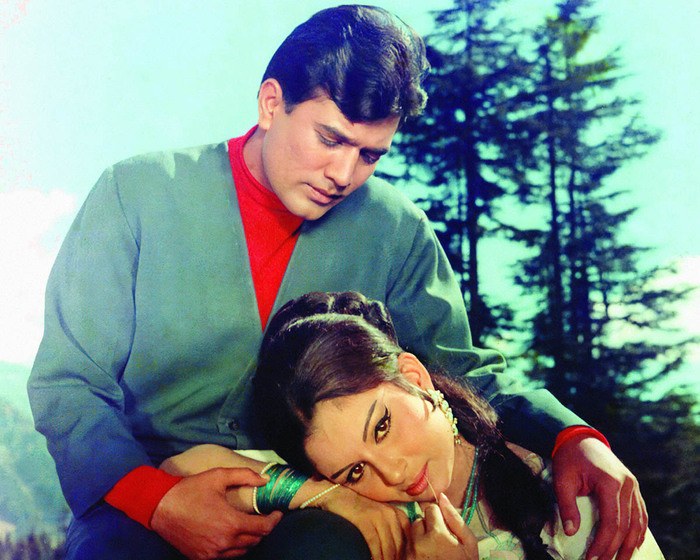

И уж тем более производили сильнейшее впечатление фильмы с такими «эмоционально заряженными» сюжетами, как злоключения сирот, подкидышей, беспризорников («Мунна», 1954, и «Цветок в пыли», 1959), жертвенная материнская любовь («Мать-Индия», 1957, и «Преданность», 1969) или любовь неравная – между бедными и богатыми, привилегированными и бесправными («Любовь в Симле», 1960, и «Цветок и камень», 1966). Конечно же, нельзя не вспомнить и о коронном приеме Болливуда – историях о разлученных в детстве братьях или сестрах («Ганга и Джамна», 1961, «Рам и Шиам», 1967, «Зита и Гита», 1972).

Причем повествование про разделенных братьев частенько наслаивалось на другой типичный сюжет – противопоставление богатых и бедных. Один из братьев вырастает в роскоши, другой – среди бедняков, а то, что они близнецы, помогает донести мораль: все люди изначально равны. Богачи в индийских фильмах того периода редко становились положительными героями (разве что второстепенными) – советскому зрителю, привыкшему считать буржуев-капиталистов главными злодеями, такой подход был близок и понятен.

В сторону Запада

Со временем тенденции в Болливуде, Толливуде, Колливуде и других кинофабриках Индии менялись. В 1970-х начал преобладать жанр масала, названный по аналогии с традиционным напитком – смесь чая, трав и специй. Киномасала также представляла собой смесь мелодрамы, боевика, мюзикла. Это были уже откровенно развлекательные фильмы, хотя и с традиционно индийским подходом, который отличала немудреность, яркость, эмоциональность, красочность. Классика масалы – «Вечная сказка любви» (1977), «Танцор диско» (1979) и «Танцуй, танцуй» (1987).

Популярным поджанром масалы стал карри-вестерн (по аналогии с итальянским спагетти-вестерном) – боевики с типично индийскими драками и перестрелками: «Затянувшаяся расплата» (1973), «Месть и закон» (1975), «Самрат» (1982).

Такие тенденции вполне совпали с запросом советского зрителя на более вольное и игривое кино. Отечественный кинематограф 1970-х освобождался от избыточной идеологизированности и интересовался частной жизнью людей, что давало повод упрекнуть его в мещанстве и даже буржуазности. В моду вошли фильмы-мюзиклы. На этом фоне масала пришлась очень кстати.

Не масалой единой

Хотя индийское кино было довольно разнообразным, именно масала сформировала стереотипное представление об индийском кино – оно легкое, там все поют и танцуют. В советский прокат попадало и авторское кино, например «Шахматисты» (1977) индийского классика Сатьяджита Рая, но это случалось очень редко. Фильмы таких мастеров, как Мринал Сен или Гуру Датт, в советских кинотеатрах не крутили вообще.

Важно также понимать, что, хотя в СССР шло примерно пять индийских фильмов в год, это составляло всего один процент (а то и меньше) от общего объема выпускаемой Индией кинопродукции.

Еще одна особенность индийского кинопроката в СССР – многие картины выходили у нас в сокращенном варианте. И дело не в цензуре, а в их непривычной для советского зрителя длительности. Если советская киношкола приветствовала полуторачасовой формат, то для Индии вполне обычным было выпустить четырехчасовую картину. Советские редакторы сокращали их до трехчасового формата – две серии по полтора часа. При этом порой вырезались целые сюжетные линии.

Довольно быстро Советский Союз и Индия начали совместное кинопроизводство. Уже в 1958-м, то есть через четыре года после триумфа «Бродяги», был снят фильм «Хождение за три моря» (1958), рассказывавший о путешествии Афанасия Никитина. У картины было два режиссера: Василий Пронин и с индийской стороны – Ходжа Аббас. Играли также советские и индийские актеры. Среди других совместных проектов были фильмы «Черная гора» (1972), «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (1974) и «Легенда о любви» (1984).

Ветер перемен

В сравнении с фильмами 1960-х индийские мелодрамы и боевики 1980-х выглядели более развязными – их создатели явно увлекались голливудским кино, но на самом деле вестернизация касалась в основном внешних эффектов, а в своей сути «Самрат», «Танцуй, танцуй» и им подобные картины оставались сугубо индийским феноменом. В них также фигурировали карикатурные злодеи и благородные герои (чаще всего бедняки), которые пылали страстью, восстанавливали справедливость, мстили за своих униженных родителей и совершали другие милые зрителям подвиги.

Очень важно, что индийское кино было этически безупречным, по крайней мере по советским меркам. В нем не было моральной двусмысленности. Зло было злом, добро – добром, а любовь предельно целомудренна. Это вполне соответствовало советской морали.

Однако с наступлением перестройки нравы в СССР начали меняться. Нарочитая целомудренность стала казаться ханжеством, а язык индийского кинематографа – неестественным и устаревшим.

Место индийских фильмов в жизни поздне- и постсоветских граждан заняли латиноамериканские сериалы – «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут» и им подобные. Зритель выбрал новую сказку во многом потому, что прежде ничего подобного не видел. Жанр мыльной оперы с его ежедневной дозой страстей был в новинку. Кроме того, мыльные оперы были намного доступнее – они шли по ТВ, и это избавляло от необходимости покупать билет в кинотеатр.

По своей немудрености и повторяющемуся набору слезливых сюжетов эти сериалы походили на продукцию Болливуда. Но были и отличия – латиноамериканцы, в отличие от индийцев, показывали роскошную жизнь без осуждения, в их сериалах богачи могли быть не только мироедами, но вполне благородными людьми. И эта латиноамериканская жизнь – с виллами, коктейлями и дорогими машинами – была именно тем, на что в 1990-х так хотелось смотреть уставшим от социальных невзгод россиянам. А индийское кино перешло в разряд ретро и с тех пор если и вызывает сильные эмоции, то только ностальгические.

Автор текста: Александр Зайцев

Источник: postmodernism

Луноход - I

Проишествие с падением одного частного борта на прошлой неделе совсем выбило из повестки еще одно важное событие - аварию отечественного зонда Луна-25 19 августа, и успешную мягкую посадку индийского лунохода "Прагъян" 23 августа.

Но и тому и другому советский "Луноход-1" передает привет из 1970 года.

Мало того, что советский аппарат был ПЕРВЫМ в мире планетоходом на дистанционном управлении.

Мало того, что он высадился на Луну на 50 лет раньше, чем "Луна-25" и его индийский коллега.

Так еще и обладал рядом технических преимуществ, несмотря на то, что проектировался и собирался на технической базе конца 60-х годов XX века.

Так например, советский луноход имел две скорости движения, 0,8 и 2,0 км/ч, позволяющих двигаться вперёд и назад.

"Луна-25" - это стационарный зонд для наблюдений, индийский же современный луноход передвигается со скоростью 1 см/с (36 МЕТРОВ в час)!

То есть советский луноход из прошлого века в 55 раз быстрее!

Кроме того, советский луноход проработал на Луне почти 11 земных месяцев.

Расчетная же продолжительность работ индийского "Прагъян" - 1 лунные сутки, 14 земных дней!

Потому, что в советском луноходе были системы активного охлаждения (во время лунного дня) и подогрева (для лунной ночи).

А здесь видимо, подогрев не завезли💁🏻♂️

Поэтому Индия может сколько угодно мериться письками своими возможностями с Россией, но все это выглядит жалким подобием свершений прошлого.

И да, прежде чем говорить о колонизации Луны, а оба проекта нацелены именно на это, индийским властям неплохо было бы обеспечить достойный уровень жизни у себя внутри страны. Поскольку, в тех условиях, в которых живет индийский пролетариат, надеяться на лучшую жизнь на луне не приходится.

Ну, а нашим властям, я бы советовал подумать, как заселить Сибирь и Дальний Восток, которые буквально вымирают, прежде чем думать о колонизации Луны.

Но тут, как говорится, понт дороже денег престиж важнее людей 💁🏻♂️

автор: "Выход Есть!"

"Дочь Ганга": редкая запись необычного фильма

Продолжаю делиться с вами хорошими старыми фильмами, которые всё реже и реже попадают на ТВ-экран. Сегодня предлагаю обратиться к творчеству Рабиндраната Тагора (1861-1941) - индийского писателя, поэта, мыслителя, композитора, художника, путешественника и общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе 1913 года. 7 мая исполнилось 162 года со дня его рождения.

Предлагаю вашему вниманию редкую запись: телевизионный фильм "Дочь Ганга", созданный по роману Рабиндраната Тагора «Крушение».

Индия середины XIX века. Обручение двух пар - Ромеша и Сушилы, Нолинакхи и Комолы — совершалось согласно старому индийскому обычаю: молодые люди не были знакомы до свадьбы, не любили друг друга и, вступая в брак, лишь подчинялись воле старших. Обе семьи должны были бы строить свою жизнь на той же основе, что их отцы. Но во время бури на реке гибнут участники свадебных торжеств, и оставшиеся в живых юноша и девушка – Ромеш и Комола, ошибочно считают себя мужем и женой. Однако Ромеш очень скоро понимает, что это не та девушка, на которой он женился…

Автор сценария - Александр Гинзбург, режиссёр - Хаджи Ахмар, оператор - Леонид Травицкий.