“А вдруг не получится?” — главный страх новичка на торгах. И это нормально

Один из самых сильных тормозов у новичка, когда он впервые выходит на торги — это мысль:

“А вдруг не получится?”

Очень мощный, почти парализующий вопрос.

Но он не из-за слабости. Он из-за ответственности.

Человек боится потерять деньги. Боится ошибиться. Боится потратить время впустую. И в этом нет ничего постыдного.

Наоборот — это признак того, что он серьёзно относится к делу.

Вот какие реальные страхи стоят за этой фразой:

• Я не пойму, как устроена система

• Я выберу не тот участок

• Я проиграю деньги

• Я не справлюсь с оформлением

• Я не смогу потом управлять этим активом

Эти страхи — не выдумка. Я сам через них проходил.

Но правда в том, что они не исчезают сами. Они уходят только через действие.

Что делать, если страшно?

1. Прими, что ошибки будут.

Не критичные, если ты подходишь с головой. Первый опыт редко бывает идеальным. Но он необходим.

2. Уменьши ставку на старте.

Выбирай недорогие и простые лоты. Невысокая конкуренция, понятный участок — отличный старт. Тут не страшно ошибиться.

3. Не оставайся один.

Разбирай кейсы, учись у практиков, задай вопросы тем, кто прошёл этот путь.

Ошибки у всех одни и те же. Просто кто-то платит за них сам, а кто-то учится на чужих.

4. Распиши, чего конкретно ты боишься.

Не “не получится”, а что именно не получится? И рядом — что ты можешь сделать, чтобы снизить этот риск.

Так у тебя будет не страх, а план.

И главное — не жди, что однажды “перестанешь бояться” и всё встанет на свои места. Так не будет.

Ты начинаешь с тем, что есть. Даже с тревогой. Даже с неуверенностью.

Но ты начинаешь.

Первые торги могут быть неудачными.

Ты можешь ошибиться.

Но если не начнёшь — это и будет твоя единственная реальная ошибка.

Начинать в сообществе единомышленников всегда проще, а вступить можно здесь https://t.me/ZemInvST

Деньги, такое простое слово, а столько всего

Деньги — самый недооценённый инструмент доступности

Почему-то в обществе живёт странное убеждение: если человек с инвалидностью хочет денег — в этом есть что-то сомнительное. Как будто он должен просить исключительно «лечение», «реабилитацию» или «социальную поддержку», а желание финансовой свободы — это уже слишком.

Но давайте начистоту: деньги — это не роскошь, а самый прямой способ сделать жизнь доступнее.

Деньги решают то, что не исправит медицина

Да, они не избавят от боли, не вернут подвижность и не вылечат хроническое заболевание. Но они снимают сотни мелких барьеров, которые превращают жизнь в полосу препятствий:

Не можете водить? Такси, каршеринг, услуги перевозки — платите и едете.

Трудно готовить? Доставка готовой еды или сервисы подписки на рационы.

Особые диеты? Специализированные продукты есть, но они дороже.

Не справляетесь с уборкой? Клининг — и дом снова пригоден для жизни.

Квартира не адаптирована? Ремонт, пандус, умный дом — вопрос бюджета.

Это не капризы, а базовые потребности, которые для многих людей с инвалидностью становятся недостижимыми просто потому, что у них нет лишних средств.

Бедность + инвалидность = двойная изоляция

Разница между бедным и обеспеченным человеком с инвалидностью — как между жизнью в тюрьме и свободой передвижения.

Без денег ты заперт в четырёх стенах, зависишь от родственников, не можешь позволить себе даже элементарные удобства.

С деньгами ты можешь нанять помощника, купить нужные устройства, жить там, где есть инфраструктура, и просто дышать свободнее.

Это не про «купить счастье» — это про купить возможность жить, а не выживать.

Почему это табу?

Общество как будто ждёт, что человек с инвалидностью должен:

либо страдать «достойно», не требуя ничего, кроме милостыни;

либо мечтать только о здоровье, как будто деньги — это что-то постыдное.

Но разве здоровые люди отказываются от финансового благополучия? Нет. Тогда почему к инвалидам другой стандарт?

Хотеть денег — нормально.

Просить денег — нормально.

Бороться за финансовую независимость — нормально.

Деньги — не панацея, но кислород

Они не заменят здоровье, но дадут воздух для манёвра:

выбор, а не вынужденную беспомощность;

достойную жизнь, а не существование на подачки;

возможность тратить силы на что-то кроме выживания.

Так почему же мы делаем вид, что это «недостойная» цель?

Как вы думаете, почему общество так странно реагирует на финансовые запросы людей с инвалидностью?

Новые плюшки в госмессенджере МАХ

Не успела отгреметь новость про получение кодов подтверждения только через мессенджер МАХ, как стали известны новые подробности о расширении функционала программы. Теперь, любое "обкашливание вопросиков" по мессенджеру МАХ учитываются как чистосердечное признание в порядке ст. 77 УПК РФ.

Воспользоваться возможностью

Мы любим ходить по горам и в отпуске хотели в очередной раз пройти знакомый маршрут: от вершины Ай Петри по плато до вершины Ат Баша и далее вниз по тропе Биюк-Исар. Около 17км, поход одного дня.

Но накануне запланированного похода в Ялтинском заповеднике был объявлен высокий (пятый) класс пожарной опасности и все пешие маршруты запрещены.

Что можно было сделать в такой ситуации?

1. Пойти, несмотря на запрет, на свой страх и риск, испытывая постоянное напряжение, что нас обнаружат сотрудники заповедника и придётся с ними объясняться.

2. Расстроиться, отказаться от похода, сетовать и страдать, что жизнь несправедлива.

3. Не пойти в поход, но мужественно это принять и рационализировать, что такой исход даже к лучшему.

Наверняка, возможны и другие варианты - напишите ваши в комментариях!

А мы, погрустив о запрете, сначала съездили на машине на вершину Ай Петри (транспортные туры были разрешены), а потом поехали исследовать новое - и прошли экологической тропой по Карадагу.

Да, Карадаг - невысокая гора, мы поднялись только на 360 метров над уровнем моря.

Да, экологическая тропа протяженностью всего 7 км.

Да, идти можно только в составе организованной группы и нас было не меньше 40 человек.

Всё это не помешало нам получить удовольствие от прогулки.

Мы познакомились с новым местом.

И с необыкновенным человеком - Иваном Федоровичем Козловым, который был нашим проводником. Он не просто вёл нас по тропе, рассказывая о достопримечательностях, но ещё и читал стихи, пел песни, учил правильно дышать, показывал упражнения для оздоровления, а в конце даже провёл медитацию.

https://kafanews.com/novosti/171772/po-karadagskomu-zapovedn...

Я была в полном восторге от общения с этим удивительным человеком. И оказалось, что попасть к нему в группу не так-то просто - он водит экскурсии один раз в неделю.

Когда мы пришли домой, как-то умудрившись пойти 20 тысяч шагов, удовольствие смешивалось с усталостью.

Удовлетворённо чувствуя гудящие ноги, я думала о том, как здорово использовать имеющиеся возможности и получать от жизни неожиданные подарки.

Про напряг и мотивацию

Сейчас, да и всегда, наверное, куча людей пишет, что у них нет возможностей, например, заработать. Выход на качественно новый уровень это свой бизнес с выходом из текущего управления. Есть деньги, есть время и есть работа, столько, сколько хочешь — чтобы и не скучно было и контроль был и не перегружаться.

Чтобы сделать свой бизнес, надо напрячься очень сильно.

Мне сейчас 52 года и я задумался — а ради чего сейчас я могу напрягаться долго и сильно?

Видимо, из-за болезней детей. И всё.

А вы, в принципе, из-за чего- то готовы впрячься и работать три года по 12 часов без регулярных выходных?

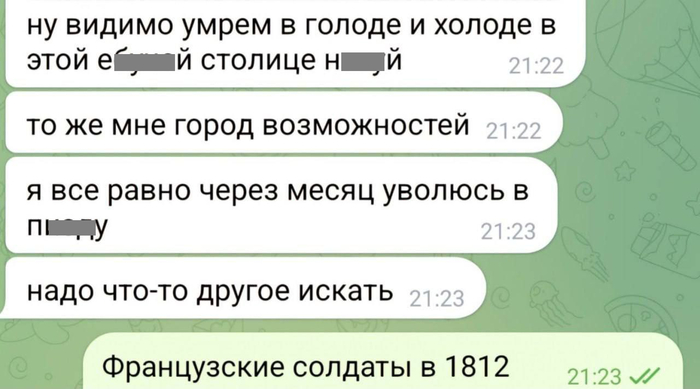

Страна возможностей

Как так, у страны возможностей нет возможности?!

Гиперкомпенсация

Всякий дефект, т.е. какой-либо телесный недостаток, ставит организм перед задачей преодолеть этот дефект, восполнить недостаток, компенсировать ущерб, приносимый им. Таким образом, влияние дефекта всегда двойственно и противоречиво: с одной стороны, он ослабляет организм, подрывает его деятельность, является минусом; с другой — именно потому, что он затрудняет и нарушает деятельность организма, он служит стимулом к повышенному развитию других функций организма, он толкает, побуждает организм к усиленной деятельности, которая могла бы компенсировать недостаток, преодолеть затруднения. Это общий закон, одинаково приложимый к биологии и психологии организма: минус дефекта превращается в плюс компенсации, т.е. недостаток оказывается стимулом повышенного развития и деятельности.

Компенсация затрачивает ресурсы и, следовательно, происходит не у всех. К тому же, степень компенсации тоже бывает разной.

Например: человек теряет конечность, теряется способность ходить или манипулировать предметами. Это однозначно серьезный недостаток.

Однако, мы знаем много примеров паралимпийцев, которые не только адаптируются к физическим ограничениям, но и показывают немыслимые возможности человеческого тела и воли, достигая невероятных результатов в спорте. В то время как многие здоровые люди не способны к таким нагрузкам.

Ограничения могут быть и психологическими.

У каждого из нас есть слабые стороны - страхи, мысли , негативные или непонятные эмоции, установки, самооценка и т.д.

Так человек, боящийся вида крови, при высоком уровне компенсации может стать замечательным хирургом.

Человек с низкой самооценкой, может стать публичной личностью, влияющей на мнения масс.

Уровень компенсации зависит от уровня ресурсов, мотивации (осознанной или нет) и, конечно, воли человека.

Человек способен на многое (почти на все), даже если изначально кажется, что это не так.

Большинство ограничений выстраиваются без нашего участия: транслируются социумом, впитываются в процессе воспитания, преобретаются с опытом.

Таким образом, можно подвести итог поговоркой "нет худа без добра".