Введение

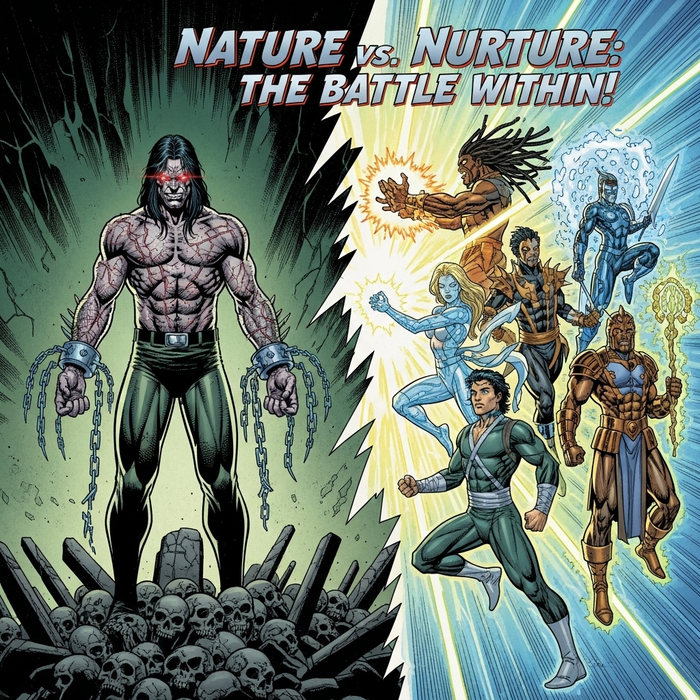

На протяжении веков в общественном сознании укоренилось представление о человеке как о существе, по своей сути эгоистичном, движимом исключительно личной выгодой и агрессией. Эта точка зрения, часто подкрепляемая упрощенными интерпретациями биологии и эволюции, служит удобным оправданием для социальных систем, основанных на конкуренции и неравенстве. Утверждается, что эти системы являются неизбежным отражением нашей "истинной" природы.

Однако, человеческая природа не является фиксированной биологической константой, а представляет собой динамичное и пластичное явление, формируемое в значительной степени социальными, культурными и историческими факторами. Наши способности к сотрудничеству, эмпатии и альтруизму не являются случайными отклонениями, а глубоко укоренены в нашей социальной сущности. В этой статье мы хотим развенчать миф о врожденном эгоизме и показать, что человек определяется обществом, в котором он воспитывается и развивается.

Раздел 1: Биологический детерминизм — упрощенный взгляд на сложную реальность

Идея о том, что человеческое поведение полностью или преимущественно определяется генетикой или врожденными биологическими факторами, известна как биологический детерминизм. Эта концепция, хотя и кажется на первый взгляд логичной, часто ведет к опасным упрощениям и использовалась в истории для оправдания социальных неравенств, таких как расизм, сексизм или классовое расслоение, путем приписывания их якобы естественным, биологическим различиям между группами или индивидами. Однако современные научные исследования убедительно опровергают эти редукционистские утверждения [1].

Критика социобиологии: Недооценка социального контекста

Социобиология, возникшая в 1970-х годах, предприняла попытку объяснить социальное поведение животных, включая человека, с точки зрения эволюционной биологии. Хотя она внесла вклад в понимание некоторых аспектов поведения, ее применение к человеку часто подвергалось критике за чрезмерный биологический детерминизм и игнорирование сложной роли культуры и социального обучения. Критики, такие как группа Sociobiology Study Group of Science for the People, указывали на то, что социобиология "злоупотребляет основными концепциями и фактами генетики и эволюционной теории, утверждая вещи, которые являются совершенно неизвестными, игнорируя целые аспекты" [2].

"Они злоупотребляют основными концепциями и фактами генетики и эволюционной теории, утверждая вещи, которые являются совершенно неизвестными, игнорируя целые аспекты..." (Sociobiology Study Group of Science for the People, 1976).

Эта критика подчеркивает, что попытки свести сложное человеческое поведение исключительно к генетическим предрасположенностям упускают из виду огромное влияние социального контекста, обучения и культурных норм. Социобиологические теории, по мнению критиков, часто были построены таким образом, что их невозможно было проверить эмпирически, и использовались для оправдания существующих социальных иерархий, представляя их как "естественные" или "биологически обусловленные".

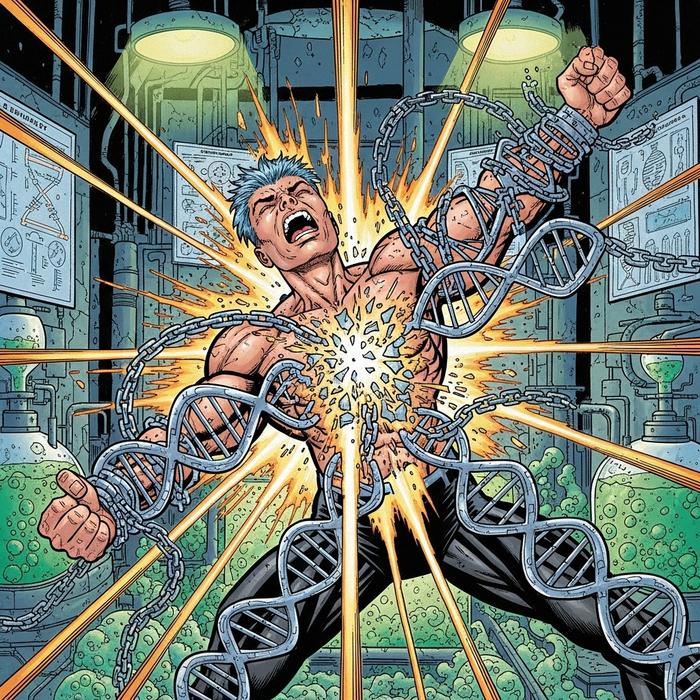

Гибкость генома и среды: Взаимодействие, а не предопределенность

Современные исследования в области генетики и нейробиологии показывают, что взаимосвязь между генами и поведением гораздо сложнее, чем предполагал биологический детерминизм. Мы уходим от модели "гены диктуют поведение" к пониманию сложного взаимодействия между генетикой и окружающей средой. Например, статья "The genomic case against genetic determinism" в PLoS Biology утверждает, что "несколько мрачных глав нашей истории ярко иллюстрируют опасности генетического детерминизма для поведения" [3].

"Несколько мрачных глав нашей истории ярко иллюстрируют опасности генетического детерминизма для поведения, который приписывает доминирующую и чрезмерно упрощенную роль наследственности. Генетический детерминизм способствовал росту евгеники..." (Robinson et al., 2024).

Авторы подчеркивают, что гены, влияющие на поведение, функционируют гибко, контекстуально и стохастически, а не детерминистически. Это означает, что генетические предрасположенности не являются жестким приговором; их проявление в значительной степени зависит от условий окружающей среды и социального опыта. Генетические различия часто определяют, как черта реагирует на внешние стимулы, а не напрямую контролируют саму черту [3]. Таким образом, даже при наличии генетических факторов, социальная среда играет решающую роль в формировании поведенческих паттернов.

Раздел 2: Человек как социальный конструкт: Формирование личности в обществе

В противовес биологическому детерминизму, концепция социальной конструкции человеческой природы утверждает, что многие аспекты того, что мы считаем "человеческой природой", на самом деле формируются социальными и культурными процессами. Это не отрицает биологической основы человека, но подчеркивает, что биологические факторы взаимодействуют с социальными и культурными влияниями, создавая сложное и изменчивое понятие "человеческой природы".

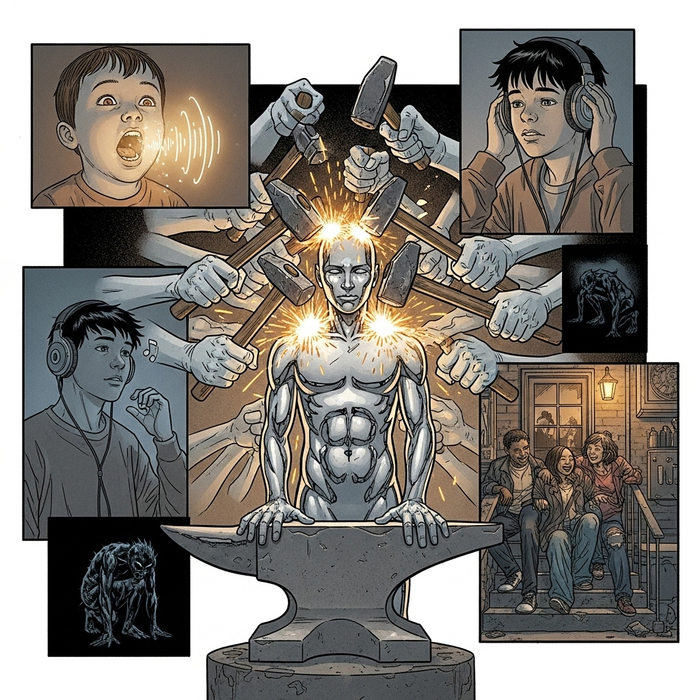

Роль социализации: От биологического организма к социальному существу

Социализация — это фундаментальный процесс, посредством которого индивиды усваивают культуру своего общества, включая нормы, ценности, убеждения и модели поведения. Этот процесс начинается с рождения и продолжается на протяжении всей жизни, формируя личность, самосознание и социальные навыки человека. Как отмечают различные источники, "социализация — это процесс, посредством которого индивиды усваивают свою культуру и становятся полноценными людьми" [4]. Без социализации люди не развивают те характеристики, которые мы считаем типично человеческими.

Примеры, иллюстрирующие критическую роль социализации:

Феномен "диких детей" (дети-маугли): Эти трагические случаи, когда дети росли в изоляции от человеческого общества (например, Каспар Хаузер, Амала и Камала, Джини), служат ярким доказательством. Такие дети демонстрируют поразительное отсутствие базовых человеческих качеств: они не могут говорить, ходить прямо, проявлять эмпатию, их поведение часто напоминает животных. Их биологический потенциал к развитию человеческих черт не был реализован из-за отсутствия социальной среды. Это убедительно показывает, что человеческая природа не является врожденной, а формируется в процессе социального взаимодействия [5].

Развитие речи: Способность к языку является одной из ключевых характеристик человека. Однако мы не рождаемся со знанием языка. Мы учимся говорить, слушая и взаимодействуя с другими людьми. Если ребенок не слышит человеческую речь в критический период развития, он никогда не сможет овладеть ею в полной мере. Это прямое доказательство того, что даже такая фундаментальная человеческая способность, как язык, является социальным конструктом, а не исключительно врожденной программой.

Культурное влияние на поведение: Многообразие человеческих проявлений

Культура играет огромную роль в формировании человеческого поведения, мышления и восприятия мира. Различные культуры имеют разные нормы, ценности и традиции, которые влияют на то, как люди думают, чувствуют и действуют. То, что считается "нормальным" или "приемлемым" поведением в одной культуре, может быть совершенно неприемлемым в другой. Как подчеркивается в статье "Cultural Influences on Behavior", "культурный фон и общественные нормы влияют на человеческое поведение и психологию" [6].

Примеры культурной пластичности человеческого поведения:

Выражение эмоций: В разных культурах существуют свои правила выражения эмоций. Например, в некоторых восточных культурах открытое проявление гнева или горя может считаться неприличным, в то время как в других культурах это вполне приемлемо. Это не означает, что люди в разных культурах чувствуют по-разному, но они учатся по-разному выражать свои эмоции в соответствии с культурными нормами. Например, в японской культуре принято сдерживать внешние проявления негативных эмоций, в то время как в некоторых средиземноморских культурах эмоциональность считается нормой.

Агрессия и насилие: Если бы агрессия была врожденной и неизменной чертой, мы бы видели ее одинаковые проявления во всех обществах. Однако антропологические исследования показывают огромные различия в уровне насилия между культурами. Некоторые общества, такие как Семаи из Малайзии или Мбути из Конго, известны своим миролюбием и отсутствием организованного насилия, в то время как другие, напротив, демонстрируют высокий уровень агрессии. Это доказывает, что агрессия — это не неизбежный "звериный инстинкт", а скорее поведенческая стратегия, формируемая культурными нормами и социальными условиями.

Раздел 3: Сотрудничество и эгалитаризм: Альтернативная история человечества

Миф о "человеке-хищнике" часто подкрепляется идеей о том, что история человечества — это бесконечная череда войн и борьбы за выживание. Однако это однобокий и искаженный взгляд. На самом деле, история и этнография изобилуют примерами широкомасштабного сотрудничества и существования неиерархических обществ, которые ставят под сомнение любое утверждение о врожденном эгоизме.

Триумф кооперации: От первобытных общин до глобальных инициатив

Способность к сотрудничеству — это не слабость, а одна из величайших сил человечества, которая позволила нам выжить и процветать. Эволюция человека, вопреки циничным утверждениям, была тесно связана с развитием кооперативных стратегий. Как отмечается в The New Atlantis, "охотники-собиратели также координировали свои действия в кооперативных начинаниях, таких как групповая охота и собирательство, а также через обмен пищей, трудом и..." [8].

Конкретные примеры, опровергающие миф об эгоизме:

Первобытные общества: В большинстве обществ охотников-собирателей, которые составляли подавляющее большинство человеческой истории, доминировали принципы эгалитаризма и взаимной помощи. Ресурсы часто распределялись поровну, а социальный статус основывался на навыках и вкладе в общее благо, а не на накоплении богатства. Например, у бушменов Кунг Сан из Калахари, известны строгие нормы, препятствующие накоплению личного богатства и поощряющие щедрость и обмен.

Искоренение оспы: Один из величайших триумфов человечества — полное искоренение оспы — стал возможен только благодаря беспрецедентному глобальному сотрудничеству между странами, правительствами и миллионами медицинских работников. Это не было результатом эгоистичной конкуренции; это был акт коллективного альтруизма ради общего блага [9].

Кооперативное движение: На протяжении всей истории возникали и процветали кооперативные движения, основанные на принципах взаимопомощи и демократического контроля. От первых рабочих кооперативов до современных сельскохозяйственных и потребительских кооперативов, эти структуры демонстрируют, что люди способны организовываться на основе сотрудничества, а не только конкуренции [10].

Неиерархические общества: Доказательство возможности равенства

Миф о "естественной иерархии" — еще один столп, на котором держится оправдание социального неравенства. Однако этнография и археология показывают, что иерархия — это не неизбежная судьба, а социальный выбор. Существовали и существуют общества, которые успешно функционируют без жестких властных структур.

Примеры неиерархических обществ:

Поверти-Пойнт (Poverty Point): Это древнее поселение в Северной Америке (около 1700-1100 гг. до н.э.) является археологическим чудом. Здесь были построены огромные земляные сооружения, свидетельствующие о высоком уровне организации и сотрудничества, но при этом отсутствуют признаки централизованной власти или социальной иерархии. Это доказывает, что масштабные проекты могут быть реализованы без "сильной руки" правителя [11].

Пигмеи Мбути: Живущие в лесах Конго, Мбути известны своим эгалитарным обществом. У них нет вождей или формальных лидеров; решения принимаются консенсусом, а конфликты разрешаются через диалог и примирение. Их социальная структура основана на гибкости и равенстве, что опровергает идею о "врожденной" потребности в иерархии.

Некоторые анархические общины: В современной истории также существуют примеры сознательно построенных неиерархических общин, которые, несмотря на все трудности, демонстрируют жизнеспособность альтернативных социальных моделей. Хотя они часто сталкиваются с внешним давлением, их существование является живым доказательством того, что человеческая природа не обречена на иерархию.

Эти примеры не являются аномалиями; они — часть богатой палитры человеческого социального опыта. Они показывают, что сотрудничество и равенство — это не утопические мечты, а реальные, исторически подтвержденные возможности, которые были реализованы в различных формах на протяжении всей истории человечества.

Раздел 4: Мозг — не тюрьма, а пластичный инструмент для социальных связей

Даже на уровне биологии, в самом нашем мозге, мы находим доказательства того, что человеческая природа не фиксирована, а постоянно формируется под влиянием опыта и окружающей среды. Миф о "жестко запрограммированном" мозге, который диктует нам эгоизм, развенчивается перед лицом современных нейробиологических открытий.

Нейропластичность: Мозг, который учится быть человеком

Наш мозг — это не статичный орган; он постоянно меняется и адаптируется в ответ на опыт. Это явление, известное как нейропластичность, означает, что связи между нейронами могут укрепляться, ослабевать или даже формироваться заново в ответ на наш опыт. И социальный опыт играет здесь ключевую роль. Как отмечается в PNAS, "мозговые цепи пластичны и перестраиваются стрессом, чтобы изменить баланс между тревогой, контролем настроения, памятью и принятием решений" [14].

"Мозговые цепи пластичны и перестраиваются стрессом, чтобы изменить баланс между тревогой, контролем настроения, памятью и принятием решений." (McEwen, 2012).

Это означает, что наш мозг не запрограммирован на эгоизм или агрессию. Напротив, он постоянно адаптируется к социальной среде. Если мы живем в конкурентном, агрессивном обществе, наш мозг может развивать соответствующие паттерны. Но если мы живем в кооперативном, эмпатичном обществе, наш мозг будет формироваться таким образом, чтобы способствовать этим качествам. Наш мозг — это не приговор, а инструмент, который мы формируем своим социальным опытом.

Нейробиология эмпатии и сотрудничества: Мы созданы для связи

Самые последние исследования в области социальной нейробиологии показывают, что эмпатия и сотрудничество не являются "неестественными" или "слабыми" чертами. Напротив, они глубоко укоренены в нашей биологии. Мы буквально "созданы" для связи с другими.

Зеркальные нейроны: Открытие зеркальных нейронов произвело революцию в нашем понимании эмпатии. Эти нейроны активируются как тогда, когда мы выполняем действие, так и когда мы наблюдаем, как это действие выполняет кто-то другой. Они позволяют нам "чувствовать" то, что чувствуют другие, и понимать их намерения. Это биологический механизм, лежащий в основе нашей способности к сопереживанию [16].

Нейронные сети вознаграждения: Исследования показывают, что акты сотрудничества и альтруизма активируют те же центры вознаграждения в мозге, что и еда, секс или деньги. Это означает, что помогать другим, сотрудничать и проявлять щедрость — это не "жертва", а источник удовольствия и удовлетворения. Как утверждает Дж. К. Риллинг, "нейробиология сотрудничества и альтруизма" показывает, что просоциальное поведение внутренне мотивирующе [17].

"Нейробиологические исследования показывают, что просоциальное поведение внутренне мотивирующе, активируя системы вознаграждения в мозге." (Rilling, 2011).

Эти открытия полностью опровергают идею о том, что человек по своей природе эгоистичен. Напротив, наша биология, наш мозг, настроены на социальное взаимодействие, эмпатию и сотрудничество. Мы — социальные существа до мозга костей.

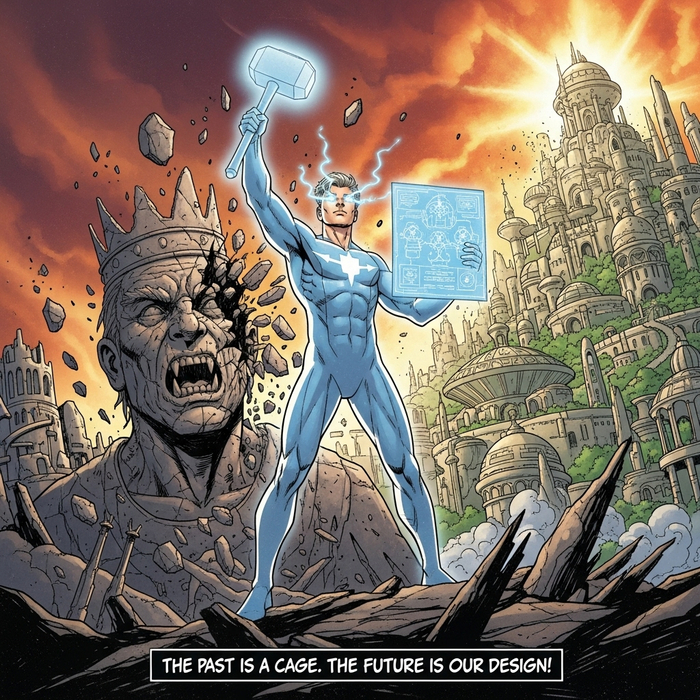

Заключение: Человек — это проект, а не предопределенность

Мы начали это исследование с целью развенчать миф о "заранее предопределенной социальной человеческой природе", который служит оправданием для эгоизма, конкуренции и социального неравенства. Мы представили убедительные доказательства из самых разных научных областей, которые показывают: человек — это не хищник, не эгоист, и капитализм не является неизбежным следствием нашей "природы".

Биологический детерминизм — это устаревшая концепция, опровергнутая современной генетикой и нейробиологией. Наши гены — это не жесткий сценарий, а гибкий набор инструкций, которые реализуются в зависимости от среды.

Социализация и культура — это мощнейшие силы, которые формируют нас от рождения до смерти. Без общества мы не становимся людьми в полном смысле этого слова. Наши эмоции, гендерные роли, даже агрессия — все это формируется культурными нормами, а не врожденными инстинктами.

История и этнография изобилуют примерами широкомасштабного сотрудничества и существования неиерархических обществ, которые доказывают, что человек способен к альтруизму и равенству. Искоренение оспы и древние поселения, такие как Поверти-Пойнт, — это не аномалии, а свидетельства нашей истинной социальной природы.

Нейробиология показывает, что наш мозг пластичен и постоянно адаптируется к социальной среде. Более того, эмпатия и сотрудничество активируют центры вознаграждения в мозге, доказывая, что просоциальное поведение является внутренне мотивирующим.

Человек — это не предопределенность, а проект. Мы не обречены на вечную борьбу и эгоизм. Признание того, что наша природа формируется обществом, дает нам огромную силу и ответственность. Это означает, что, изменяя социальные условия, мы можем формировать человеческую природу в направлении большей кооперации, эмпатии и справедливости. Это дает нам надежду на создание более гуманных и справедливых обществ, где доминируют не мифы о "хищной природе", а реальные возможности для коллективного процветания.

Источники

[2] Sociobiology Study Group of Science for the People. "Dialogue. The Critique: Sociobiology: Another Biological Determinism." BioScience, vol. 26, no. 3, Mar. 1976, pp. 182-186. JSTOR, https://joelvelasco.net/teaching/2890/SSG76-sociobiologyanotherbiologicaldeterminism.pdf.

[3] Robinson, Gene E., et al. "The genomic case against genetic determinism." PLoS Biology, 27 Feb. 2024, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10898719/.

[4] "The Importance of Socialization." Introduction to Sociology, Howard Community College, https://pressbooks.howardcc.edu/soci101/chapter/4-1-the-importance-of-socialization/.

[6] Bochras, C. "Cultural Influences on Behavior: The Impact of Society and Tradition on Human Psychology." Medium, 4 Feb. 2024, https://medium.com/@cbochras/cultural-influences-on-behavior-the-impact-of-society-and-tradition-on-human-psychology-bfa27487c6a9.

[7] "Culture and Personality." Anthropology, The University of Alabama, https://anthropology.ua.edu/theory/culture-and-personality/.

[9] "What are the greatest examples in history of human cooperation?" Quora, 17 May 2018, https://www.quora.com/What-are-the-greatest-examples-in-history-of-human-cooperation.

[11] "Reimagining power relations: non-hierarchical social complexity at Poverty Point." Anthropology, Washington University in St. Louis, 19 Jan. 2023, https://anthropology.wustl.edu/news/reimagining-power-relations-non-hierarchical-social-complexity-poverty-point.

[12] "Making and unmaking egalitarianism in small-scale human societies." ScienceDirect, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352250X19301174.

[13] Rosenfeld, H. "Non-hierarchical, hierarchical and masked reciprocity in an Arab village." Anthropological Quarterly, vol. 47, no. 2, 1974, pp. 139-157. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/3317031.

[14] McEwen, B. S. "Brain on stress: How the social environment gets under the skin." Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 109, no. 43, 23 Oct. 2012, pp. 17348-17354. PNAS, https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1121254109.

[15] Sale, A., et al. "Environment and brain plasticity: towards an endogenous pharmacotherapy." Physiological Reviews, vol. 94, no. 1, Jan. 2014, pp. 189-234. Physiological Reviews, https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/physrev.00036.2012.

[16] "How we empathize with others: A neurobiological perspective." PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3524680/.

[17] Rilling, J. K. "The neurobiology of cooperation and altruism." Origins of Altruism and Cooperation, Springer, 2011, pp. 245-263. SpringerLink, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4419-9520-9_17.ф