Как определить среднюю зп в городе. Мой способ

Официальные данные ерунда, медианы, средние. Не показатель.

Спросить людей? У всех разное мнение.

Я задаю вот такой вопрос: "При какой зарплате в вашем городе можно получить вилами в бок за фразу: "Думаю уволиться, мало платят".

К примеру в Перми это 100к в месяц. Да, есть программисты и прочие закладчики. Но вот прям в среднем по Перми такая фраза вызовет легкое удивление.

В Белграде такой вопрос задал. 100к динар.

В Кирове было 70к.

В Чердыни 50к.

Дальше можно скинуть 20-30% и будет средняя.

У вас в городе какая зп считается такой, при которой грех бегать-искать?

Ответ на пост «Города»2

Примеры смешных географических названий в России:

Колбаса (Новосибирская область)

Индюк (Краснодарский край)

Свиногорье (Татарстан)

Бабки (река)

Кундрючья (река)

Глубокие Лужи (Брянская область)

Большая Ржакса (Тамбовская область)

Широкая щель (Краснодарский край)

Безбожник (Новосибирская область)

За Родину (посёлок)

Выходной (посёлок)

Чуваки (Пермский край)

Пьянкино (Калужская область)

Бухалово (Владимирская область)

Хреново (несколько деревень)

Дурное (Ленинградская область)

Дубачино (Калужская область)

Овечка (река)

Лисьи Норки (Новосибирская область)

Курилово (несколько населенных пунктов)

Кобелево (несколько деревень)

Зюзя (Новосибирская область)

Неудачино (Новосибирская область)

Суета (Тамбовская область)

Накипелово (Тамбовская область)

Шуточкино (Тамбовская область)

Мутный Материк (Архангельская область)

Город Михайловск — Уральская Швейцария

Михайловск – небольшой город на реке Серге, расположенный на юго-западе Свердловской области. Главное достояние города – это близлежащая природа, отличающаяся прекрасными пейзажами, благодаря которым Михайловск прозвали Уральской Швейцарией.

История города

Как известно, большинство населенных пунктов на Урале начали свое существование вслед за строительством какого-либо завода. Прародителем города Михайловск стал железоделательный завод, основанный Михаилом Губиным, чьим именем и был назван.

Поиск отелей

Свою работу Михайловский завод начал в августе 1808 года. До 2000-х годов эта же дата считалась и днем основания города, однако со временем было принято решение перенести эту дату на три года назад (1805 г.), что соответствовало времени начала возведения завода. Основной продукцией завода было сортовое и кровельное железо, гвозди.

В 1910 году из-за убыточности производства Михайловский завод временно прекратил свою работу, что вынудило заводчан перейти работать на другой завод. Производство было восстановлено в годы Первой мировой войны, однако ненадолго. Окончательно возвращено функционирование завода было лишь в 1925 году.

В годы Великой Отечественной войны Михайловский завод, как и многие другие заводы Урала, был перепрофилирован на выпуск металла для военной техники, в том числе для авиации. В послевоенные годы завод так и не вернулся к привычной продукции – на заводе был пущен цех по прокату фольги, а в 50-е годы заводчане сменили железо на алюминий.

В 1961 году поселок был переквалифицирован в город Михайловск.

В 1980 году в городе установили первый прокатный стал, позволяющий получать фольгу толщиной всего 7 микрон. В этот период Михайловский завод занимал лидирующие позиции в сфере фольгопроката. Однако на сегодняшний день большая часть зданий завода превратились в руины.

По переписи населения на 2018 год в Михайловске проживает 8921 человек, при этом, в связи с недостатком рабочих мест для молодежи, население с каждым годом сокращается.

Достопримечательности

Михайловский пруд

Главной достопримечательностью города Михайловск является Михайловский пруд, который образовался благодаря плотине. Плотина была построена в 1806 году и имеет три шлюза, которые открываются лишь в весенний сезон.

Плотина Михайловского пруда. Из неё вытекает река Серга. Автор фотографии: Смирнов Виктор / Федерация спортивного туризма Свердловской области

Михайловский пруд – самая большая заводь на реке Серге: не мудрено, что здесь водится достаточно много рыбы, привлекающей местных и приезжих рыбаков.

Михайловский пруд пересекает железнодорожная насыпь, по которой поезда раз в день с Михайловского завода перевозят продукцию на главную ЖД магистраль. Со слов местных, в летнюю жару, эта насыпь превращается в городской пляж.

Гора Воронина

Также привлекательными для туристов являются горы, которыми Михайловск окружен со всех сторон. Особенно популярна гора Воронина, где в зимнее время года начинает работу горнолыжный центр.

Вид с горы Кукан на пруд, плотину, гору Воронина с лыжной базой. Автор фотографии: Смирнов Виктор / Федерация спортивного туризма Свердловской области

Гора Любви

Гора Любви так называется, потому что считается, если одинокая девушка никак не может встретить свою половинку, то она должна провести ночь на этой горе, после чего обязательно ей повезёт в любви. Это необыкновенно красивая гора, она находится прямо в центре города, с одной стороны скалистая и выходит на городскую плотину, с другой стороны можно увидеть слияние рек Серга, Демид и Куба.

Гора Кукан

Гора Кукан — длинный голый холм. Высота над уровнем заводского пруда — 90 метров. Покрыт он мелкой травой и папоротниками. Дерновой слой тонкий, а под ним мелкий щебень и глина. На поверхность возле вершины горы они выходят в одном месте скалой, эта скала и называется Куканом — кукишем. Она похожа на большой палец, торчащий из кулака — горы.

На горе Кукан. Автор фотографии: Смирнов Виктор / Федерация спортивного туризма Свердловской области

Река Серга

Серга — популярная среди туристов-водников сплавная река. Длина реки небольшая – 113 километров. Течет по территории Нижнесергинского района, а за Михайловском впадает в реку Уфу.

Река Уфа в окрестностях Михайловска. За этим камнем в неё впадает река Серга. Автор фотографии: Смирнов Виктор / Федерация спортивного туризма Свердловской области

Серга отличается чистой прозрачной водой, многочисленными красивыми скалами, пещерами и гротами. В некоторых из гротов были совершены археологические находки. На одной из скал сохранилась древняя писаница, изображающая человека и оленя.

Оленьи ручьи

В 16 км от города находится один из самых популярных природных парков Свердловской области – парк «Оленьи ручьи». Он был создан в 1999 году и имеет площадь 12 тыс. га.

Сюда приезжают ради завораживающих пейзажей древней речной долины, имеющих в достатке разнообразные природные и исторические объекты. Среди них особо выделяются многочисленные карстовые образования, в том числе пещера Дружба и Большой карстовый провал. Не менее интересны «Оленьи ручьи» и с исторической точки зрения: многие из местных пещер являются палеозоологическими и историческими памятниками; палеонтологи и археологи до сих пор ведут здесь раскопки; кроме того, на территории парка были обнаружены стоянки древнего человека возрастом более 15 тыс. лет. Один из обнаруженных здесь древних наскальных рисунков – олень – стал эмблемой и символом «Оленьих ручьев».

Михайловский краеведческий музей

С 1972 года в Михайловске работает историко-краеведческий музей. В 1999 году музей получил новое помещение — бывший дом-усадьбу купца Варенцова, являющегося памятником истории и культуры города. В нем собран богатейший материал по истории города.

Экспозиции знакомят с историей основания Михайловского завода и поселка Михайловский, народным образованием, кустарным производством, революционными событиями и участием земляков в Великой Отечественной войне, известными уроженцами края и др. Внимание посетителей привлекают коллекции этнографии, прикладного искусства, минералов.

Вознесенская церковь

Самое раннее упоминание о Михайловской Вознесенской церкви относится к 1835 году. Она являлась одной из красивейших в области. Это была старая деревянная церковь на каменном фундаменте, штукатуренная изнутри и снаружи, крытая железом, выкрашенным малахитовой краской.

Построена она на пожертвования прихожан, заводоуправителей. Церковь была в один этаж и имела форму креста и три придела. Первый — главный — в честь Вознесения Господня, второй — Сретения Господня и третий — Рождества Пресвятыя Богородицы. На главном храме был полукруглый купол, на котором находился фонарь, увенчанный железной позолоченной главой с золоченым крестом. Колокольня выдерживала вес колоколов порядка 4154 кг!

В конце XIX века это уникальное сооружение постиг большой пожар. От деревянной конструкции осталось лишь каменная колокольня, которую, по предположению нынешнего настоятеля, отца Василия, реконструировали при строительстве новой каменной церкви. Новый храм строили подобно старому деревянному, строительством руководил красноуфимский мещанин Фаддей Николаевич Мельков. Строительство храма велось в две очереди. Первоначально восточная часть (сам храм), затем приделы Северный и Восточный, которые объединяли колокольню с храмом.

Церковь имела 9 глав, 3 алтаря и одну колокольню. Церковь посещало 4650 прихожан. Первым церковным старостой был Филипп Григорьевич Захаров, потом — Петр Иванович Скачков.

После Октябрьской революции и гражданской войны в истории Михайловской церкви произошли трагические перемены. Активное целенаправленное разорение храма началось с 1935 года, когда церковь по решению местной власти была закрыта. Очевидцы вспоминали, как целыми вагонами увозили церковную утварь, иконы и прочее имущество. 26 декабря 1935 года церковь была закрыта, под рев толпы прихожан с колокольни низвергнут большой колокол, затем все остальные, колокольня была разрушена, а сам храм переоборудован в клуб.

В настоящее время здесь ведутся большие реставрационные работы, чтобы придать церкви первоначальный вид.

Мотопутешествие по местам воинской славы Прохоровка - Белгород - Курск

Привет, я Geroy.Asphalta и я пишу авторские посты о мотоциклах.

В 2018-м году выбирая куда бы поехать на выходные в пределах 1000 км, выбор пал на Белгород и Курск. Решили на этот раз жить аскетичным образом — без отелей и гостиниц. Вечер пятницы, мотоциклы готовы, вещи уложены, пора в дорогу! Сам формат максимально произвольный. Главное правило — никуда не спешим. Обычно он терпит крах, и мы стараемся как можно скорее пробежаться по красивым местам, достопримечательностям и музеям, но в этот раз нам удалось-таки не ввязываться в гонку со временем и с самими собой.

Однажды проехав около 800 км за ночь, понял, что ночью на мотоцикле ехать — то ещё удовольствие. Поэтому, когда начинало темнеть, сразу искали место под палатку. Распаковали вещи, поставили палатки и приготовили ужин. Это явно приятнее, чем делать тоже самое, но при свете фонарика и неизвестно где. Из Липецка до места стоянки прошли около 270 км, и встали в какой-то посадке недалеко от трассы. Погода отличная, тепло, комаров мало. Всё время хотелось так путешествовать, но постоянные «жёсткие рамки» вынуждали отказываться от такого варианта ночёвки.

Поутру сварили кашку с вкусняшками и поехали дальше. Но хорошая погода закончилась быстро. Поэтому передвигаться под дождями если не всё время, то достаточно много. Встретили пару на старом эндурике, который сначала лихо нас обогнал при подъезде к стене дождя, но потом пережидал ливень на автобусной остановке. Мы же ехали несмотря ни на что. Позже мы снова встретим этот же мотоцикл у музея-диорамы в Белгороде. По дороге увидели указатель на Прохоровку. Мы собирались заехать туда по пути из Белгорода в Курск, но решили, что заедем сразу, а то мало ли что там будет потом, и не прогадали. С погодой в Прохоровке очень повезло: дождь закончился, вышло солнце и стало тепло. Народа было совсем немного, поэтому мы ходили, гуляли, смотрели, фотографировались… Под открытым небом находится выставка боевой техники (51.043900, 36.751986).

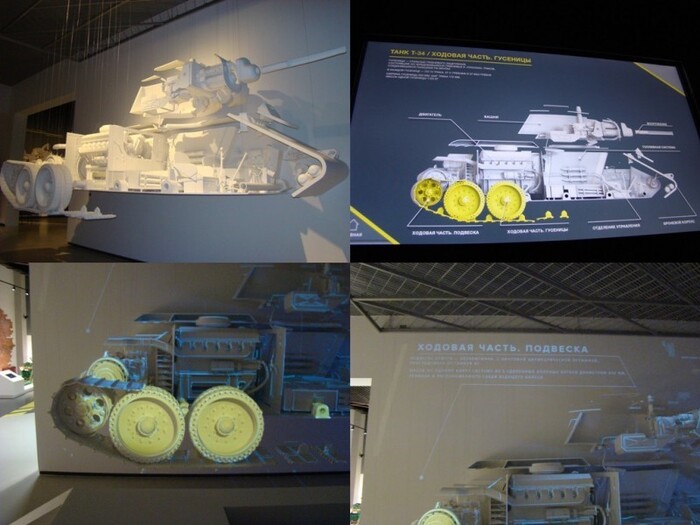

Очень порадовал музей истории бронетанковой техники (51.044431, 36.750799). Начиная с колесниц и всего, что двигалось и заканчивая тем, что стоит на вооружении. Полностью современный, интерактивный с сенсорными дисплеями. Хочешь – почитай материал, хочешь – краткий фильм посмотри.

В одном зале подвешен макет танка Т-34. Напротив него на постаменте есть дисплей. Нажимаешь на нём на какой-нибудь элемент танка (например, броня) и тебе на экране подробное описание. Потрясающе! Если я в 27 лет так радовался всему этому, то буду школьником вообще бы не ушёл из музея =)

Не смогли пройти мимо макета танкового завода. Такая детализация, где учтено всё-всё до мельчайших подробностей… Круто!

Реально «маньяки» делали! Настолько всё приковывает к себе внимание, что не можешь отойти в сторону.

Можно очень долго описывать всё что есть в музее, потому что, там реально здорово. Но лучше вы сами как-нибудь загляните сюда и посмотрите своими глазами.

Буквально в ста метрах есть ещё один музей «Третье ратное поле», но желания туда идти не было, да и хотелось поехать дальше в Белгород.

Перекусили на лавочке в тенёчке (солнышко уже раскочегарилось не на шутку), оделись и поехали. Буквально через несколько километров приехали в новый парк, рядом с которым расположилась целая процессия! Судя по моделям это какой-то клуб поклонников Yamaha XJR 1200. Один выделяется особенно: с коляской, канистрой и автомобильными покрышками =) Красотень! Себе такой захотел.

Ближе к Белгороду попали в новый дождевой фронт. Пребывали под ним всё время в городе и некоторое после выезда. Несмотря на плохую погоду мы даже не думали унывать. Наоборот, настроение было очень хорошим, и мы воспринимали всю непогоду исключительно как развлекательное мероприятие, чтобы не было скучно.

Повстречали много свадебных процессий, и немного простых пешеходов. Всё-таки гулять под дождём особо желания не было ни у нас, ни у местных. Отдельно про дороги города и области. Они шикарны и сам город замечательный! Он чистый, ухоженный и обустроенный. Понятное дело, что в дождь, сырость и слякоть мы не могли прочувствовать весь смак города. Но хотя бы часть передалась нам. Понимая, что дождь скоро не кончится, мы решили съездить в два места: музей-диораму Курская битва (50.591283, 36.587800) и музей-паровоз (50.597336, 36.606203).

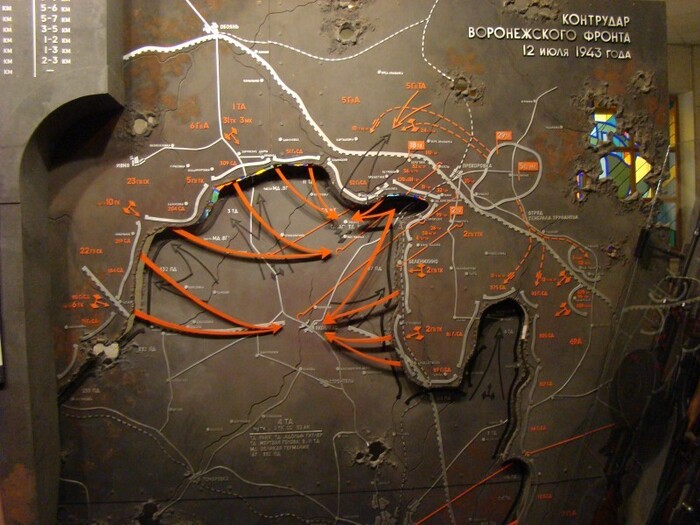

Музей диорама по рейтингам в списке достопримечательностей города занимает первое место и это не случайно. Монументальное здание с небольшой площадь. А за ним стоит военная техника. Можно даже не читать табличку на самом здании, чтобы догадаться что внутри. Это хороший музей военной истории времён Курской битвы. Здесь и карты местности с направлениями удара, и военная форма с наградами, и оружие и многое другое… В отдельном зале с музыкальной озвучкой расположена диорама Курской битвы. Очень зрелищно и эффектно! Впечатляет!

Про музей-паровоз. Приезжаем по координатам к месту, не видим его нигде. Идёт мужичок, мы к нему:

— Извините пожалуйста, а где тут у вас музей-паровоз?

-Да вот же он, на вас смотрит!

Разворачиваемся и действительно, за нашими спинами из-за деревьев проглядывает силуэт. Хорошо спрятался, ну и дождь тоже мешал нормально рассмотреть сквозь визор. Подошли, оказался закрытым… Зато прогулялись вокруг, посмотрели на него и сделали несколько фотографий на память)

Мы бы побыли ещё в этом замечательном городе, но погода внесла свои коррективы. Увы и время неумолимо шло вперёд. Поэтому мы нарядились и поехали в Курск. Вскоре дождь прекратился, местами даже солнце выходило, освещая наш путь и согревая своими лучами.

В этой поездке мы испытали свои дождевые чехлы, которые до этого времени больше укрывали мотоциклы от лишних взглядов нежели от непогоды. И они потерпели полное фиаско! Они протекли по швам, вещи под ними отсырели или даже откровенно намокли. Поэтому в Курске, когда мы подъехали к «Триумфальной арке», пришлось развешивать вещи, чтобы они хоть немного подсохли. Бульвар очень понравился, на нём много деталей, так или иначе причастных к ВОВ, поэтому настроение передаётся на подсознательном уровне.

Через дорогу находится трек, где ребята гоняют на картах, оттачивая своё мастерство. Вот это реально прикольно.

Решили съездить к пожарной башне. Правда, когда мы туда приехали нас ждало некоторое разочарование. Просто башенка стоит посреди «небоскрёбов» и всё (51.748311, 36.191688)

Выехали в сторону дома, решив заночевать в ближайшем удобном для этого месте по пути. Место не могло встретиться достаточно долго, пока в какой-то момент мы просто не свернули на какую-то дорожку в посадку и встали там.

Ночью зарядил хороший ливень с сильной грозой, в общем атмосферу природы мы прочувствовали по полной.

С утра запаковали вещи и полетели в направлении дома. По пути произошло три события на которых задержим внимание читателя.

Первое: мы стали невольными свидетелями забега. В общем перекрыли часть дороги и пока все не добежали мы просто стояли и ждали. Впервые такое видели. Обычно это происходит в городах или же ограждают только часть дороги.

В одном из сёл увидели вот такой спортивный комплекс!

После посёлка Катровож на Полярном Урале, где на маленький посёлок построили огромную школу в несколько корпусов уже мало чему удивляешься, но всё равно увидеть такое строение в селе… Интересно, однако!

Второе: спустя несколько километров после этого при наезде на кочку у друга ломается номерная рамка. Номерной знак при этом улетел по дороге. Ору в гарнитуру: «СТООООООЙ!» Но пока он услышал и понял, что я от него хочу уехал уже почти за километр.

И это хорошо ещё, что я ехал сзади, а то ищи потом его номер не пойми где. Ну что делать, посмотрели, поулыбались друг другу и поехали дальше. А спустя ещё километров 10 случилось…

Третье: еду себе такой, ок да? Как вдруг чувствую, что-то ползёт у меня по подбородку. Естественно первая мысль: «Надо этого жука смахнуть, а то бесит». И как только я начал смахивать этого «жука» оказалось, что это оса. Она предательски вцепилась мне в подбородок, от чего я аж взвыл! Смотрю, а она уже к визору подбирается изнутри. Открыл его вытряхнул наружу и остановил мотоцикл. Морда горит, настроение стремительно падает. Хорошо, что аллергии у меня нет, и следа почти не осталось. Домой приехали, и пока от друга до гаража доехал, весь вымок насквозь. Ливень зарядил, а ради нескольких километров по городу расчехлять дождевик было не охота.

Вот и всё, наше путешествие завершилось, оставив после себя позитивные эмоции и впечатления, да и фотографии на память. До новых встреч.

Фотобродилка: Екатеринбург, Россия

Скажу сразу: в Екатеринбурге я оказался по работе, российские коллеги пригласили на конференцию, два с половиной часа на самолете из Москвы, и вот я уже в центре Урала в его неофициальной столице.

Фотобродилка полностью с описаниями того, что на фото: https://fotobrodilki.ru/yekaterinburg-russia-1/