Продолжаем угорать по Волкову. И раз уж мы тут уже обсудили кроссовер с, прости Господи, «Золотым ключиком», написанный Владимирским – самое время поговорить о фанфике. Или, возможно, о пастише (пастиш — это вторичное художественное произведение, которое имитирует стиль более известного текста, применяя приёмы оригинального автора. Однако не пародирует, а скорее чествует или продолжает оригинал).

Предупреждения: присутствуют спойлеры. Присутствует много букв. Присутствует автор-душнила.

Нужно сказать, что продолжений волковских историй великое множество, самые популярные авторы в этом смысле – это Сухинов и Кузнецов, и… и вот я их книги-то и не читала. Несмотря на то, что мне даже здесь это рекомендовали – не срослось и не сложилось. Наверное, потому что в книгах… слишком самих этих авторов, понимаете? Они привнесли туда слишком много своего творчества, что и понятно, и обоснованно. Но я слишком люблю оригинал. И мне хотелось того, волковского мира. Продолжения приключений с персонажами, которые так очаровали, в том же сеттинге и в том же стиле. Довольно-таки невозможное желание, разумеется, потому в своё время я почитала немножечко фиков, где Урфин или Железный Дровосек женятся по-всякому (в некоторых даже между собой), резюмировала «Всё тлен» - и осталась при том, что имела.

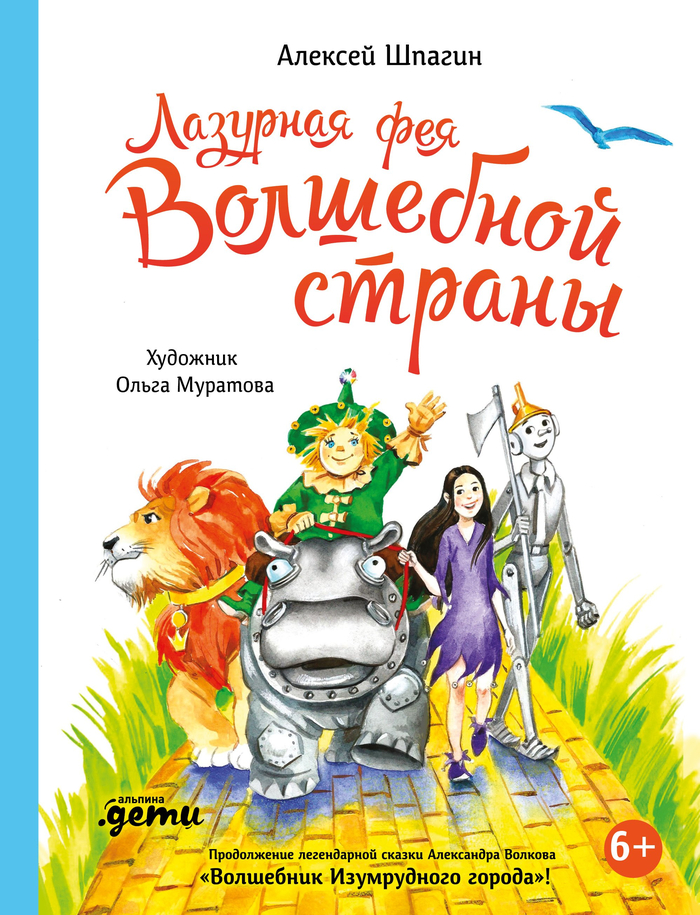

Так было, пока мне в руки недавно не попала книга «Лазурная фея Волшебной страны». И это… ооо, это уже совсем другой уровень! Начать с того, что фамилия на обложке – ширма, творческий псевдоним для коллектива авторов. Книга писалась фанатами с того самого форума Изумрудного города, откуда я притаскивала эксклюзивные материалы. И уже хотя бы по ним можно понять – насколько там сидят увлечённые люди и насколько они любят творчество Волкова.

И потому в своей любви они дошли до той самой грани, которую подспудно и ждёшь от фанатов и их творчества: они попытались написать продолжение книг Волкова в стиле Волкова!

И давайте посмотрим, насколько хорошо у них это получилось.

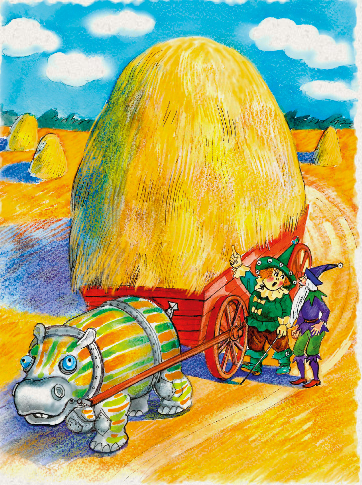

Поскольку фанатам от любимого автора очень хотелось взять лучшее, они это и сделали: по сути, они создали вторую пещеру подземных рудокопов. Только назвали Лунной долиной, поместили под купол, и теперь у нас тут изгнанное племя бывших Мигунов с непокорным мастером во главе. Свои проблемы с королями и с династиями, свои Шестилапые – оп, извиняюсь, мехамоты. И, понятное дело, свой антаногист – властный Чентурро.

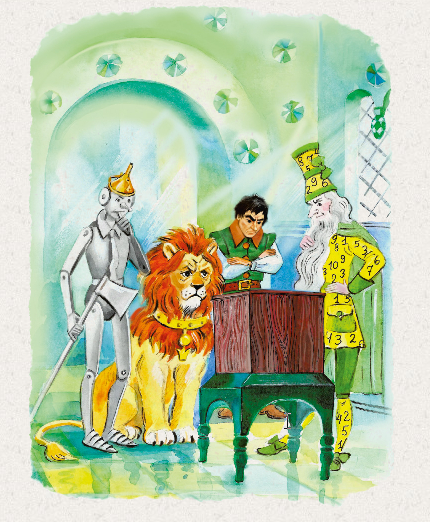

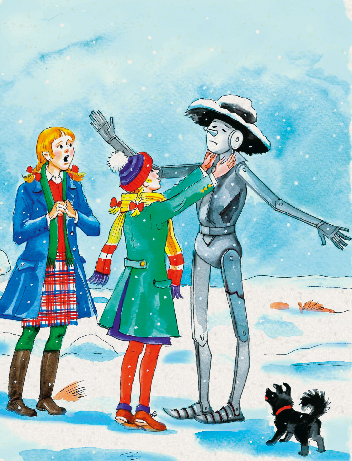

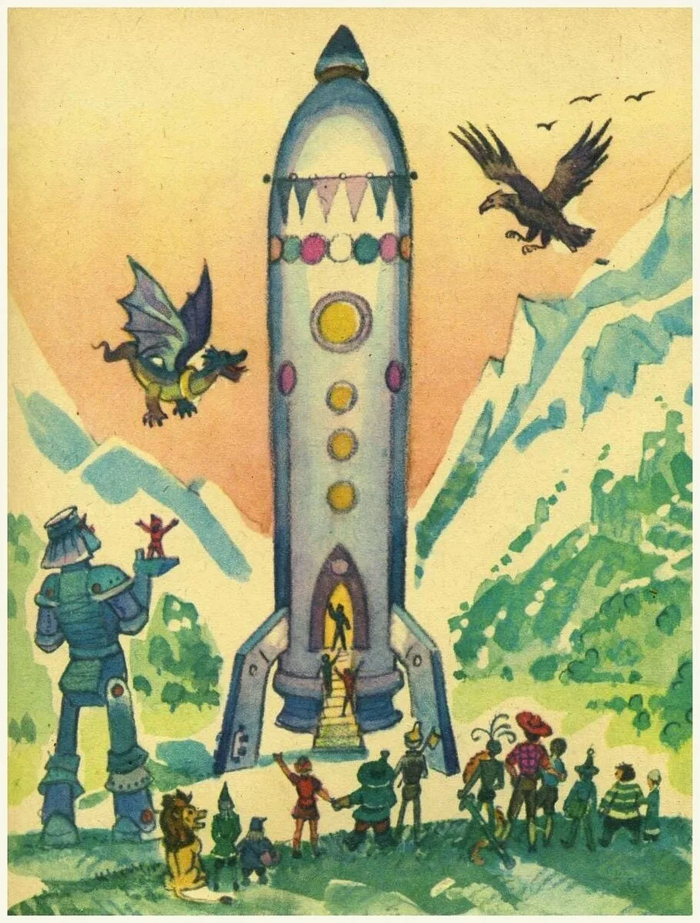

А ещё здесь есть новая вундервафля – но не магический телевизор, а вполне себе вертолёт. Потому что раз уж после инопланетного «пикника на обочине» осталась куча сломанных вертолётов, - почему и не собрать один? Канон авторы, однако, знают на заглядение. И потому Страшила, Дин Гиор и Фарамант уже привычно сидят в плену, армия мехамотов и луннодольцев – тоже привычно – выступает на Изумрудный город, и из Канзаса – тоже вполне себе привычно – являются на помощь Тим, Энни и не только…

При таком уровне повторения авторских ходов – это могло быть довольно-таки неинтересное чтиво, но нет, авторы всё-таки не списывают один в один. И дают нам интересные ходы и арки в сюжете. А также и обоснуи. Например, Тилли-Вилли они достаточно мастерски из сюжета надолго выводят. А с Железным Дровосеком вообще делают отдельную напряжённую арку аж во внешнем мире! Получает развитие арка Джюса – и какое развитие! Авторы явно внимательно прочитали первую редакцию «Семи подземных королей» и пришли примерно к таким же выводам, что и Волков: только раскаянием бывший тиран не должен ограничиться. А поэтому… упс, кто у нас тут достаточно решителен, знает стратегию и военное дело, а потому может возглавить оборону Изумрудного города, когда всё правительство в плену? (Почти наяву слышен вопль Джюса: «В третий раз вы меня на это не поймаете!») И да, Гуамоко тоже при делах, и про огородничество Урфина не забыли, а ещё авторы помнили про излюбленные волковские «рояли из волшебных кустов» («Решение вашей проблемы просто растёт в Волшебной стране» - см. листья дерева рафалоо или орехи нух-нух). Так что все желающие могут насладиться обстреливанием вражеской армии голубыми кабачками с клеем внутри. И ещё немножко арбузами.

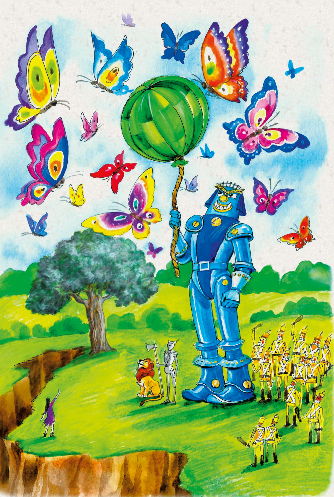

Ещё авторы очень бережно относятся к характерам, не пытаются лепить из персонажей светлых и безупречных героев, сохраняя их вполне себе живыми (например, сцена борьбы Урфина с кабачком довольно забавна). Есть и трогательные сцены, и сцены с мощным героическим пафосом, и таинственные карты, и интересно вводимые новые герои (внук Гудвина, представляете себе?). И немного боевого расколбаса, правда, без волковских крови-кишок. Но механические бегемоты, которые могут жрать изумруды вместо топлива – это уже достаточный расколбас, сам по себе, как мне кажется.

Авторы даже придумали прекрасное логическое обоснование тому, почему Смелый Лев в его-то преклонные годы чувствует себя вполне так себе ничего:

— Удивительно, — с одобрением молвил Железный Дровосек. — В твои-то годы — и такая прыть!

— Спасибо волшебнице Стелле, — усмехнулся Смелый Лев. — Последние месяцы добрая фея присылала мне какие-то розовые стебельки. Таких не сыщешь в моём лесу. Я сначала хотел скормить их козам. Не будет же уважающий себя лев жевать какую-то траву. Но потом раздумал: не зря, наверное, волшебница шлёт подарки. И странное дело: с тех пор, как я стал есть эти стебли (вполне приличные на вкус, надо признать), здоровье моё пошло на поправку. Сил стало больше и зрение улучшилось. Такое ощущение, будто я даже помолодел на пару лет.

А ещё очень нехило попытались копать вглубь с размышлениями о том, почему одно пугало в Волшебной стране ожило, а другим не так повезло. И как вообще работает «механизм оживления» - сцена во время кульминации получилась довольно-таки эффектной.

И, наверное, ещё много можно писать о том, что тут есть:

- дракон Ойххо и усыпительная бомба (!).

- дрессированные бабочки с гипнотическим танцем (?!).

- овца-прорицательница Офелия (аэээ… оммаж к «Кунг-фу Панде-2» + к «Гамлету»?).

- внезапный Гудвин и его внезапные корни в Волшебной стране.

- поединки с гигантской саранчой.

- путешествие-плавание по бурной реке.

- Всепревращательное Полотнище (и об этом вспомнили!).

- перо Синей птицы… в смысле, Лазурной феи.

И вот тут, конечно, к тексту есть вопросы. Потому что вся арка с Лазурной феей выглядит малость притянутой за лазурный хвост, а сюжетный двигатель из неё… ну, такой себе. Всё-таки «хватит с нас колдунов, волшебников и волшебниц» - их и без того уже было описано достаточного, и множить ещё… Да, волшебница не участвует активно в сюжете, а перья Лазурной феи – по сути, просто макгаффин, ценный приз, за которым идёт охота, но всё-таки, вопросы удачи/неудачи, роялей из кустов решаются авторами не до конца удачно. И эта линия выглядит порядком лишней, вписанной только для того, чтобы детишкам из Канзаса было, чем заняться.

Плюс это порядком удлиняет и утяжеляет повествование. А с учётом того, что на местную Луну Лавгуд, девочку Химену, и без того потрачено достаточно много страниц…

Хотя, опять же, введение нового персонажа было и у Волкова в пресловутой первой редакции третьей книги. И там тоже новый персонаж становился союзником наших героев. Опять же, тут через Химену доносится важная мысль о необходимости до всего доходить своим умом, а не ждать, пока за тебя всё сделают гаджеты. Но тут у нас ещё к тому же подвалил такой же странненький внук Гудвина (который художник и онтаквидит), и к концу начинаешь уже опасаться, что текст, как Боливар, не вывезет двоих.

Текст, по счастью, вывозит, потому что меру авторы всё-таки знают. Мораль – хорошая, Урфин – не меняется даже после того, как изменился, принц Чентурро – вероятный новый краш фанатов, все довольны, счастливы и молодцы. Читать текст приятно и хорошо.

Можно ли это назвать полномасштабным продолжением книг Волкова? Я стою на той позиции, что книг всегда будет шесть. А для некоторых читателей, возможно, даже пять (если они не любят инопланетян). И никто не Волков, кроме Волкова. Даже вон Владимирский (глядя на текст про Буратино в Изумрудном городе). Особенно Владимирский.

Однако, в отличие от писателей, которые работали над продолжениями в собственной манере, здесь авторы и не претендуют на многое. Они лишь хотят оставаться в рамках канона и развивать то прекрасное, что в книгах Волкова уже есть. Они отгородились волковским каноном от своих собственных авторских дерзновений, как Волков отгородил Волшебную страну от людского мира. И потому даже стиль напоминает стиль Волкова, а иллюстрации сделаны со стилизацией под Владимирского. Эта книга – не более и не менее, чем дань, которую фанаты отдают любимому автора. Однако в неё вбухано столько любви и столько трепетного знания канона, что не залюбоваться ею в этом смысле невозможно.

Пастиш это или фанфик всё-таки? Если фанфик - то лучший из всех. Если пастиш - то с самым бережным отношением к оригиналу. Да, авторам не хватает пресловутого авторского дерзновения, которого у Волкова было в избытке (хрррясь – и вот вам подземный мир, бах – и вот инопланетяне). Да, они пользуются уже имеющимися приёмами и ходами. Да, в тексте есть проблемы с длиннотами, иногда со стилем, иногда с персонажами. Однако, если хочется хапнуть дозу фансервиса и ностальгии по Волкову и детству – этот текст именно то что нужно.

Тут лежат мои книги - большей частью халявные: https://author.today/u/steeless/series