Почему Урфин Джюс – персонаж-феномен

Шестикнижие Волкова о Волшебной стране и Изумрудном городе можно назвать феноменом по многим параметрам. Начать с того, что пересказ первой книги Баума спустя многие годы после первой публикации (более 20 лет) дал жизнь самостоятельной и крайне изобретательной серии, в которой литературному критику есть чем умилиться, а молодому автору – поучиться. Разнообразие жанров, логика повествования, умение прописывать мир в детской сказке и давать экспозицию, смелость при введении новых элементов в текст, «взросление» книг – там можно восхититься многим. Но я тут буду говорить о феноменальном персонаже.

Но сначала предупреждения.

В посте много текста. В посте много Волкова. В посте много Джюса.

В посте много любви к текстам Волкова и Джюсу. И ещё ТС - душнила.

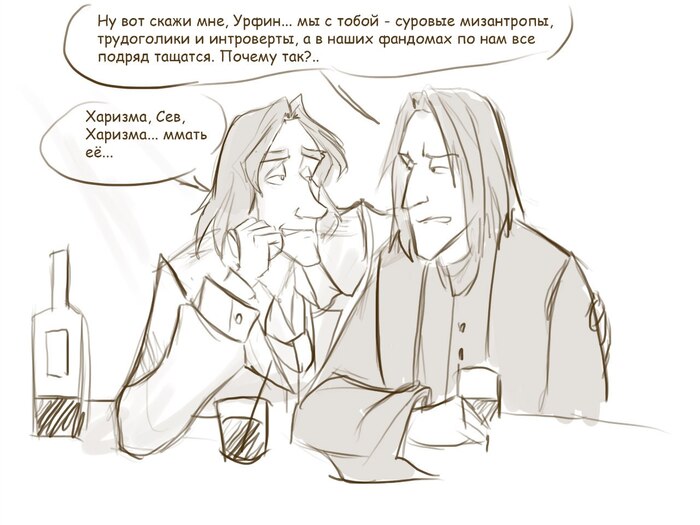

А теперь встречайте Урфина Джюса: дважды тирана Изумрудного города, а попутно – столяра и огородника, а не какого-нибудь там колдуна или министра. Встречайте храброго, волевого, умного, трудолюбивого, изворотливого злодея, которому можно сопереживать (чем читатели активно и занимаются до сих пор). Мрачного и угрюмого мизантропа, который стал сложным персонажем в авторской сказке. И первого персонажа в авторской сказке с полной аркой искупления и перерождения.

В авторской сказке всё вот это – обычно немножечко нонсенс. Но Волков уже во второй своей книге прыгнул куда выше простой авторской сказки и вырулил куда-то в авторские небеса. А теперь по порядку: почему у нас Урфин Джюс – феномен?

1) Рабоче-крестьянское происхождение и трудовая профессия (да, стебусь, но немного серьёзно). В изначальных планах автора был честолюбивый волшебник, который решил высунуться после гибели Бастинды и Гингемы. Звали волшебника Урфаном – а потом он уже стал Урфи́ном.

Однако потом Волков выкинул неожиданный финт: он сделал Урфина всего лишь помощником злой Гингемы, столяром-неудачником, который терпеть не может людей.

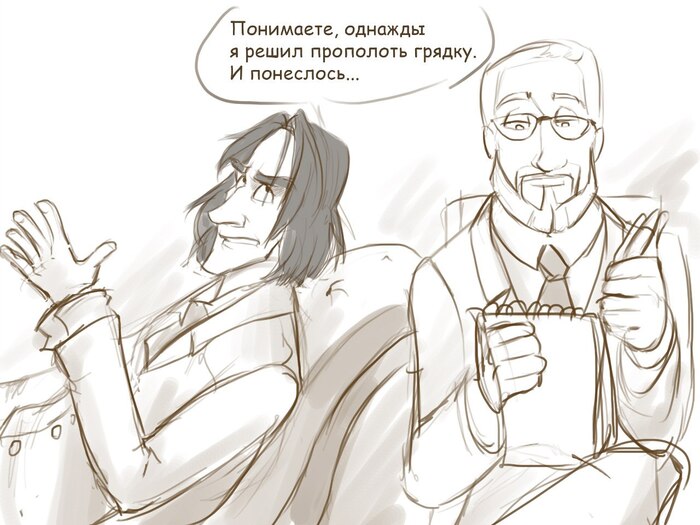

И дал ему фамилию Джус/Джюс (в дневнике отметив, что обозначает она «Завистливый»). И это было… крайне смело. Даже не в смысле цензуры, а в смысле подхода. Злодеем оказывается сирота, воспитанник столяра! Вместо того, чтобы плести коварные замыслы, антагонист сам берётся за рубанок или как одержимый борется с сорняками! Он сам продумывает стратегию и тактику, обучает своих солдат, а в четвёртой книге – спасает гигантского орла и несёт цивилизацию Марранам! В отличие от колдунов или знатных злодеев со множеством прихлебателей, Урфин вообще всё сам и всюду сам. И у него всё получается крайне неплохо.

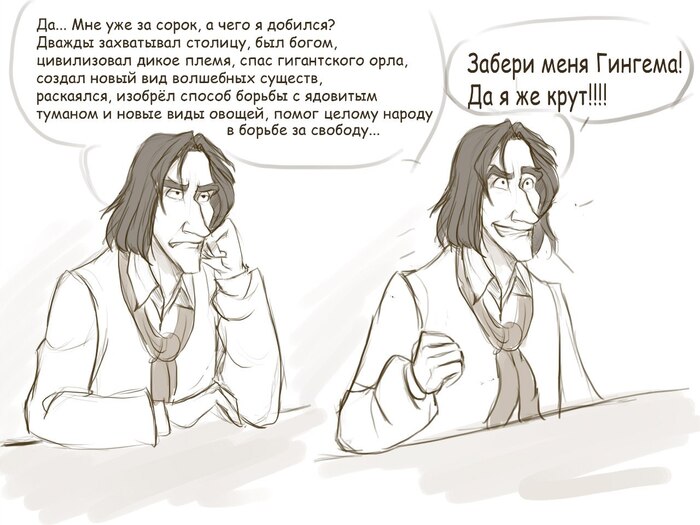

2) Это потому что Урфин обладает прорвой положительных качеств, которые автор в него насадил. Прежде всего – воля и упорство, которые проявляются хотя бы даже в том, что Жевун по происхождению медленно и методично отучает себя жевать. Урфин может спасать огород от сорняков чуть ли не до потери пульса, может 10 лет ждать подвернувшегося шанса, делает руками буквально всё. Кроме всего прочего, хитрый и изобретательный – и умеет в недурные мистификации. Взять хотя бы то, как он стал боженькой у марранов. Или то, как притворялся волшебником и глотал пиявок из шоколадного теста. При этом он ещё и в военном ремесле разбирается неплохо, и обладает определённой смелостью и достоинством. Не просить пощады у победителя. Защитить раненого гигантского орла с колом в руке. Обнажить грудь перед этим же орлом со словами: «Что ж, рази, только сразу насмерть».

Да, весь этот гигантский потенциал направлен на дурное. И это даже подчёркивается в книге. И автор совершает потрясающее – он показывает, насколько страшен может быть по-настоящему талантливый, умный, смелый человек, когда он – честолюбивый гордец, который всеми силами старается дорваться до власти.

И это могло бы отлично сработать на образ антагониста, и читатели бы возненавидели Урфина, если бы…

Да, если бы автор не дал ему столько времени в книге.

3) Огромное количество «экранного времени». Урфин Джюс стоит в центре двух книг, и вторая и четвёртая книга не зря буквально называются «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Огненный бог Марранов». Читатель невольно идёт вслед за персонажем, смотрит его глазами и проникается его проблемами. Волков дал читателю следовать за антагонистом, – и это уже само по себе феномен, потому что никогда в сказке не смотрели вот так – с самого начала «с другой стороны». Мы видим, как Урфин трудится, переживает, боится, шутит, ошибается и исправляет ошибки, досадует, набивает шишку за шишкой, манипулирует – и невольно проникаемся персонажем, очаровываемся им. Потому что ну он ведь такой живой, с этими своими воплями и побегами от медвежьей шкуры, вылавливанием деревянной армии из реки, разговорами с филином… Волков написал Джюса слишком хорошо. По сути, он дал ему лишь грехи гордыни и честолюбия (а угрюмость – особенность характера, но об этом позже). Волков сделал своего антагониста классическим «эту б энергию – да в мирное русло»…

И читатели откликнулись на это. И полюбили персонажа. Полюбили, может быть, потому, что слишком уж он отличался от сказочных Страшилы и Дровосека. Что он был неволшебным. Что он был сильнее и сложнее. И не так уж сильно отличался от моряка Чарли Блека – такой же умелый, изобретательный вот разве что вектор не туда…

И произошло литературное чудо. Писатель понял, что именно он сделал. Он рассмотрел, что создал сложного персонажа. И уступил просьбам своих любимых читателей. Он совершил доныне невозможное в авторской сказке.

Он переродил персонажа.

4) Арка перерождения, осознания, искупления. Исправлялись злодеи в авторских сказках до этого? Ну, в общем, очень редко, потому что злодей-то должен быть что? – наказан. А если да, то… как-то неубедительно и за кадром. Быстренько извинились, покаялись, были прощены и стали новыми людьми. Или расколдовались. Но чтобы дважды тиран, который два раза войну развязывал, стал новым человеком – такого не было.

Потом пришёл Волков и сделал. И не просто развернул герою вектор в пятой книге, «Жёлтый туман». Не-е-ет, он протащил Джюса через полноценное мучительное духовное перерождение, когда он сначала медленно добирается домой, вторично побеждённый и униженный, потом начинает прозревать, что вокруг хорошие люди, а он им зло причинял. Потом начинает осознавать, что и не был-то счастливым, пока был правителем – и непонятно, чего он искал, когда к власти рвался. А потом хрррясь по голове шансом начать заново! Вот оно, то самое растение, давай, делай сколько угодно живительного порошка, ну же, айда, и ждать не надо!

И сейчас я процитирую несравнимый по силе момент, которого в авторской сказке до того ещё не бывало.

«Он присел на пенек и долго думал, внимательно рассматривая каплю крови, расплывшуюся на пальце после укола шипом.

— Кровь… — шептал он. — Опять кровь, людские слезы, страдания. Нет, надо покончить с этим раз и навсегда!»

Это – момент рефлексии с показом окончательного выбора антагониста. И переходом в сложные персонажи.

То есть у Волкова герой проходит через осознание злодеяний, муки совести, смирение, потом искушение, рефлексию и перерождение. Полный путь преображения, господа. Аплодисменты, занавес… авотфиг.

Автору было мало этого – он показал полный путь преображения. Урфин становится отшельником, примиряется с действительностью, мастерит теперь уже не уродливые игрушки, а добрые, дружелюбно общается с гномами – посланцами Арахны. И в конце концов крайне достойно ведёт себя с самой Арахной. Отказываясь идти к ней на службу, а потом и придумывая своё средство от Жёлтого тумана. Тут у нас окончательный переход в положительные персонажи.

Можно было бы сказать, что окончательно положительным Урфин стал в «Заброшенном замке», шестой книге. Где он известный огородник, выращивает разное невиданное, его все любят, делают праздники Угощения, а ещё Урфин тыбрит изумруды у злого инопланетянина-менвита, спасая добрых арзаков… Но эта арка – не Волкова. Её написали те, кто дописывал текст за умершим автором. В вариантах Волкова её нет. Однако те, кто дописывал текст, тенденцию уловили и сохранили, честь им за это и хвала.

А особенно хорошо они заметили один момент.

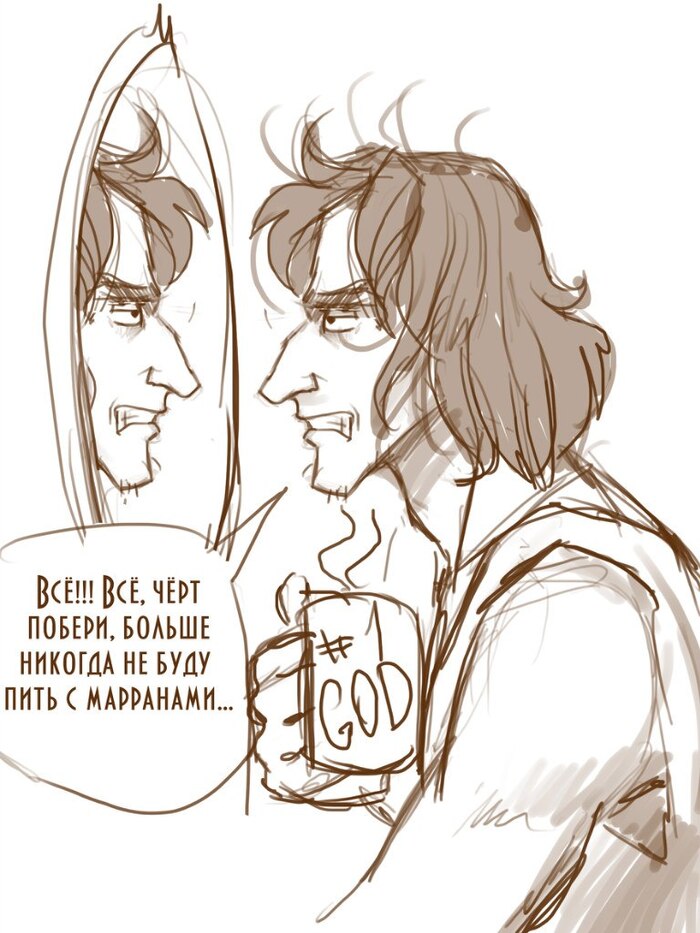

5) Волков изменил только вектор персонажа, но не всего персонажа. Да, Урфин у него стал дружелюбнее к людям, смирился со своим положением, занял чёткую позицию. Но он не стал слащаво-положительным. Он по-прежнему хвастает перед филином, он насмешлив и всё ещё нелюдим и не желает жить в обществе. В шестой книге это очень хорошо продлили и показали. Характер персонажа остался при нём.

И всё это вместе создают настоящий феномен.

Тут добавлю немного личного. В своё время арка Урфина Джюса просто взорвала мне мозг. В хорошем смысле этого слова. Я впервые встретилась с антагонистом такого типа, и впервые отчаянно сочувствовала антагонисту, и впервые страстно желала, чтобы он прозрел и увидел мир иначе, чтобы автор провёл его всё-таки по пути искупления. И… знала, что этого не будет. В сказках злодеев перевоспитывают или наказывают. Точка. Урфин был слишком сильным человеком, чтобы его можно было вот так взять и кем-то перевоспитать.

Я даже не могу описать, что со мной как с читателем стало, когда я взяла в руки «Жёлтый туман» и увидела главу «Искушения Урфина Джюса». Это было какое-то огромное «А что, так можно было?!», сопряжённое с читательским счастьем невероятных пределов. Впервые антагонист не был наказан или перевоспитан, но был преображён автором. Впервые персонаж на моих глазах изменился настолько и изменился сам, самостоятельно осознав свои косяки, пережив их и осознанно выбрав исправление. Впервые он не стал слащавым и бледным подобием себя, а остался собой, только выбравшим другой путь.

Волков показал: персонажей можно развивать и менять до бесконечности. И любить – даже тех, для кого, кажется, нет уже надежды.

Потому для меня (как для крайне персонажецентричного автора и читателя) персонаж Урфина Джюса – лучший литературный феномен во веки веков.

И потому мне хотелось бы рассказать о нём ещё всякого. Например - какой была его арка в первой авторской редакции "Семи подземных королей" (потому что да, там была его арка). Или о том, как художник Владимирский написал книгу, где Урфин пытался людоеда на Мальвине женить...

И если читателям захочется - я возьму да и расскажу.

Книги, всякие, в основном бесплатные - тут: https://author.today/u/steeless/series