Глава 4 Кассии, каспии и касситы

(Часть 1)

Кассиопея, Кассий Херея и Касьян, что общего в этих именах?

-Этимология, то есть происхождение имени, - ответит иной начитанный товарищ. - Ведь кассий выводится от латинского cassus - пустой.

Это официальная версия ребята и доказывает она, вы уж простите за грубость, лишь пустоту в головах у официалов. Почему? Торопиться не будем, давайте посмотрим на следующие имена: Кассандра, Кассильдея, Кассиана, Кассиус, Кассин, Касс, Кассиль. Теперь припоминаем имена начинающиеся на касп-: Каспиан, Каспер, Каспар (Гаспар). Затем Каст-. Каститис, Костас, Кастилиаш.

Одних имён недостаточно, берём топонимы. Тут и Каспийское море и малоизвестный Коссин в Сибири. В Европе тысячи кассиподобных топонимов, встречаются они и на Ближнем Востоке. От топонимов переметнемся к этнонимам (названиям племён). Это, уже известные нам каспии, обитавшие у Каспия, затем трикассы-велиокассы-бодикассы в Галлии времён Цезаря и наконец, касситы Кар-Дуниаша.

Теперь вопрос! Откуда такое количество касииев, велиокассов, Каспаров, Касьянов, Каспианов, Кассандр в этнонимах, топонимах, именах и прочем? Ответить на это можно и так и сяк. Вон Кассиана выводят из пустоты, Каспара из чего то другого, велиокассов из галльского "кучерявый". Короче каждого Кассия из чего-то да и выводят.

Тогда поставим вопрос по-другому: чем занимались эти самые кассии-кашшу-касситы?

Ну на это ответить гораздо проще, они торговали касситеритом - сырьём необходимым для производства бронзы в мире Бронзового века.

К чему мы приходим? А к той гипотезе, что Кассий и ему подобные, произошли не от пустоты (cassus) в чьих то головах, а от межплеменной касты, занимавшейся добычей и доставкой оловянной руды, бронзы и других ценных товаров, во владениях охваченных арийскими археологическими культурами эпохи Бронзы. А это, дорогие мои, вся Европа, Ближний Восток, Средняя Азия и часть Дальнего Востока. Усекли?

В своё время, именно разветвлённая международная торговля послужила толчком к созданию великой протоимперии Севера. Она связала между собой воедино первые европейские протогосударства и держала их вместе до самой Катастрофы. В развитой торговле была сила Империи, в ней же скрывалась её погибель. По торговым путям будущие завоеватели пробрались во все закоулки огромного, но рыхловатого протогосударства, а набрав силу, просто взорвали его изнутри.

Тут кстати ещё одно дополнение. Именно существование касты торговцев объясняет наличие в древние времена такого количества малополезных для боя в северных широтах колесниц (или двухколесных повозок - тут ведутся споры), тех самых , которые археологи выкапывают из захоронений.

Колесницы обеспечивали быстроту и безопасность торговли ценным товаром. Племенам владеющим колесницами, было легче контролировать торы - торговые пути Бронзового века. При неприятностях у одного военно-торгового отряда, ему в помощь отправлялась другая колесница (двуколка), груженая оружием и сопровождаемая бегущими рядом солдатами. Если враг был многочисленным, что тогда было редкостью, колесница мчалась назад за подкреплением, а оставшиеся рядом воины, старались блокировать передвижения противника, до подхода основных сил. Повторю, в ту эпоху, люди не очень то любили битвы и прямые боестолкновения.

Народ обладавший приученными к упряжке, выносливыми лошадьми и промышленностью способной выпускать (и чинить!) лёгкие колесницы, против распространённых в раннем бронзовом веке (3500-2500 гг до н. э.) тяжёлых телег, получал взрывное преимущественно перед соседями.

Но давайте подумаем. Так просто, на коленке , такую промышленность не сделаешь, для её возникновения нужны были предпосылки. И в первую очередь, наличие более близкого к оседлому хозяйства. Этим хозяйством на северах обладали в то время лишь арья, которые арали ары (азартно наяривали яры), то есть обрабатывали выжженные участки леса дававшие огромные урожаи. Поняли мою мыслю? Так вот, наличие высокопроизводительного сельского хозяйства толкало вперёд промышленность, а та ещё сильнее разгоняла сельское хозяйство. Вместе они толкали прогресс и производительность труда, а это способствовало взрывному росту населенияд. Оп-па! Достаточно быстро земли населённые ямниками - носителями R1b (эрбинами на жаргоне альтернативных историков), становятся территорией носителей R1a (эрастов или ариев на том же жаргоне) .

Дальше-больше. Поскольку арийские культуры изначально были генетически родственны более ранним Культурам Боевых Топоров, то, как-то внезапно и незаметно, без кровавых войн и курганов наполненных телами несчастных детей (обычай ямщиков, я вам напомню), Арийская Империя царствует от океана до океана, колесницы несутся по бескрайним просторам. Остальные народы попросту вынуждены подчиниться военно-торговому исполину. Этому исполину даже не надо посылать карательные отряды и тьмы воинов. Блокировав колесницами торговые пути (в том числе и внутренние) арии вынуждали подчиниться любой более-менее развитый народ, навязывали ему своих вождей и включали в систему Империи.

Но! Вернёмся к кассиям, хоть мы от них не сильно-то и отдалялись. Именно кассии (и каспии) играли ведущую роль во всей этой суете. Никакой воинской силы в эпоху Арийских завоеваний, не хватило бы для захвата и удержания столь обширных земель. Кассии осуществляли и торговлю и разведку и создание слоя дружественного населения(велиокассов, бодикассов и прочих). Затем, враждебная элита племени оттеснялась подальше и какой-нибудь Касьян становился вождём. Торговля и добыча ценных металлов окончательно переходили в цепкие арийские ручки. Арийские оккупационное правительство торжествует!

Казалось бы гениально и просто, но Катастрофа показала, что на каждую хитросделанную систему найдётся своя противосистема.

Надеюсь теперь вам моя идея понятна. Распространённость касси-, касти- и каспиообразных имён и топонимов с этнонимами, объясняется тем местом, которое в древнем мире занимало военно-торговое сословие кассиев.

Касьян, Касьян, Каспиан означало в таком случае не пустоту мысли и упоротую тупость официальной науки, которая бесписьменные культуры пытается описать письменными источниками более поздней эпохи, а принадлежность к торговой касте бронзового века. Аффикс -ан и -ян в таком случае ровно те же, что и сейчас когда участвуют в словообразовании терминов россияне, крестьяне, англичане, псковичане, волыняне.

Но разве нашим официалам что-то скажешь!

-А где доказательства? Где манускрипты и глиняные таблички с нацарапанными на них знаками, которые подтвердят всё, твою правоту? Цезарь сказал, что велиокассы это галлы, а каспии известны именно, как индоиранцы! Почему мы должны верить не им, а в твой бред?

Так скажет любой представитель официальной науки. Здравый смысл это не про них. Те письменные доказательства, которые имеются, вы уже понимаете, можно истолковать как угодно. Вплоть до "народов моря" и "ахейской Греции".

Горестно вздохнув, идём дальше и попытаемся дать представление о касситах, каспиях, велиокассах в рамках моей теории

Первыми идут касситы - кашшу, основатели государства Кар-Дуниаш (1800-1200 г. до н. э.).

Это полудикие (с точки зрения обитателей Шумера, Ашшура и Аккада) горцы, обитающие в горах Западного Ирана в верховьях реки Диялы. Несмотря на свою дикость, они, ни с того ни с сего, стали вдруг обладателями колесниц, приученных к упряжке лошадей, бронзового оружия и кучи ништяков, которыми можно было выгодно торговать. В Западном Иране, они не были аборигенами, а свалились откуда-то с севера, вытесняя на юг местных негроидов. Уже имевших развитую цивилизацию, кстати.

Эти самые касситы, создали на месте будущих Мидии, Персии и Ирана государство Кар-Дуниаш (1800 года до н. э.), оттуда обрушились на Вавилон, (крайне своевременно воспользовавшись его конфликтом с хеттами в 1531 году до н.э.) завоевали и присоединили к государству Кар-Дуниаш, правила которым, так называемая касситская династия Вавилона.

Довавилонские цари касситов.

Тут касситы наконец-то захватывают Вавилон...

Если по каспиям, велиокассам мы имеем скудные источники, то по касситам можно говорить гораздо более уверенно. Сохранились многочисленные письменные упоминания о них, известны именна их богов, царей, военачальников, известны слова их языка. Но увы! Язык не индоевропейский, имена царей и богов на первый взгляд или семитские или индоиранские... Что ж, а мы посмотрим вторым взглядом!

Сначала расшифруем этимологию слова кассии (кашшу), глядя на него с моей колокольни. Подсказку даёт касситерит - оловянная руда. Возможно ли предположить что кассии - это не только те, кто торгует, но и те, кто добывает (копает) эту самую руду? Преодолевая сомнения, лень и неистребимую тягу к бессмысленным сериалам, кинулся я перебирать слово "копать" в разных языках и наткнулся на литовское "casti" - копать. Из этого слова вывожу первое предположение, что кассии - копальщики. Сразу понятно, почему второе название у них это каспии. А потому, что каспии по произношению ещё более близко к casti!

Является ли данное изыскание неопровержимым доказательством того, что кассии и каспии произошли от "casti"? Конечно нет, а для официалов и подавно. По их мнению, литовского языка тогда вообще не существовало, а предки литовцев общались между собой на языке жестов.

Кстати "касти" прекрасно объясняет почему многие цари касситов носили имя Кастилиаш. Посвящённый божеству-покровителю кашшу, Кастилиаш, по логике должен был носить имя Кассилиаш, или кашшулиаш. Почему же тогда его имя Кастилиаш? А вот как раз и потому, что касситской элите было памятно ещё происхождение этнонима от слова "casti".

Предположив происхождение хотя бы одного из касситских имён из литовского языка, мы не поленимся предположить происхождение ещё нескольких имён из арийской группы языков (балтских, славянских или латинских). Тут сразу скажу, что большинство имен для непривычного уха являются сущей абракадаброй. Тэээкс. Ну что ж, для начала попробуем вслушаться в их музыку.

Итак, до захвата Вавилона, касситами правили: Гандаш (1744-1726 до Н. э.), Агум1 Большой (1726-1704 гг. до н.э.), уже упоминаемые Каштилиаши 1 и 2 (1704-1671 гг. до н.э.) .

Затем идут малопонятные: Ушши, Абиратташ, Урзикурумаш, Кхарбакхаш, Типтакзи, Атра... После захвата Вавилона: Агум ll Как-Риме (1595-1571 гг. до н.э), затем, после одного-двух неизвестных царей, Бурна-Буриаш l (во второй половине 16го века до н.э.)...

Тут мы, пожалуй, приостановим наше, становящееся уже нудным, перечисление. Так и затосковать недолго! Нас интересуют имена, которые можно расшифровать с точки зрения моей (надеюсь уже нашей) теории, т.е. напоминающие славянские, балтские или имеющие сходство с латинскими. Гандаш, Урзикуруммаш и Атра пока что идут мимо.

В первую очередь попробуем расшифровать такие: Нази-Бугаш, Нази Марутташ, Бурна-Буриаш, Шагаракти Шуриаш, Караиндаш.

Первым берем славного Бурна-Буриаша.

У западных славян до сих пор встречаются имена Барна и Борна. Во второй части имени - Буриаш, без всяких натяжек видим Бурьяс - Бурья, повелитель бури. Богом ветров и бурь он является и у касситов.

Что можно предположить? До Перуна, праславяне поклонялись Бурье, приставляя уважительное окончание -ья, чтобы отличить от собственно бури? Конечно! Люди тогда мыслили просто и поклонялись тому что видели, а не всяким, Симургам, Асгардам Ирийским и т. д.

-Хе! - скажет тут какой нибудь грамотей. - Ты же сам выше привёл картинку, где Бурна-Буриаш легко и просто расшифровывается по-аккадски: "поставленный Буриашем". В чем дело? Может и Мардук-аппла-иддин это тоже древнеславянский вождь?

-Спокойно ребятки, - отвечу я. - Мы не делаем скоропалительных выводов, а разрабатываем гипотезу.

В аккадскую расшифровку Бурна-Буриаша я не верю по нескольким причинам.

Аккадские имена касситских царей звучали полностью по-аккадски. Пример тот же Мардук-апла-иддин. И появляться они начали уже ближе к закату державы. Если надо было назвать по местному обычаю царя с ИЕ именем, то его так и говорили полностью по-аккадски. К примеру Шагаракти Шуриаш это Атанах Шамаш.

Буриаш, Шуриаш, Бел и подобные имена,были как правило эпитетами для аккадских божеств. Шуриаш к примеру эпитет аккадского Шамаша, Бел эпитет Мардука и Ашшура, Марутташ эпитет Нинурты. Т. е. изначально Буриаш был индоевропейским богом и смешивать аккадское слово с индоевропейским именем было бессмысленно. Если бы слово "Бурна" было аккадским "поставленный", то и божество взяли бы тоже аккадское.

В имени Мардук-апла-иддин, имя божества ставится спереди, как и в остальных подобных. Бурна-Буриаш ставит имя божества сзади конструкции, что явно говорит о его неаккадской традиции. Впрочем есть имена звучащие полностью по-аккадски, но с ИЕ конструкцией. Кудур-Эллиль например.

Короче спорить можно и это радует, я вам скажу!

Теперь Нази-Бугаш. "Бугаш" официалы (и я тут с ними полностью согласен) выводят от индоевропейского бхага, бага, бог. С "нази" у меня вышла некоторая заминка, пока в одном пыльном манускрипте не откопал, что князь по-касситски звучит "янзи", а по-семитски " нази". Круто ведь, да?! Даже удивительно, что 3800 лет назад на Ближнем Востоке использовали слова настолько похожие на славянское! А ведь, по мнению официалов, славянских языков тогда даже в замыслах не существовало! Нази-Бугаш или Князь-Бог вполне себе понтовое имечко для древнего царя.

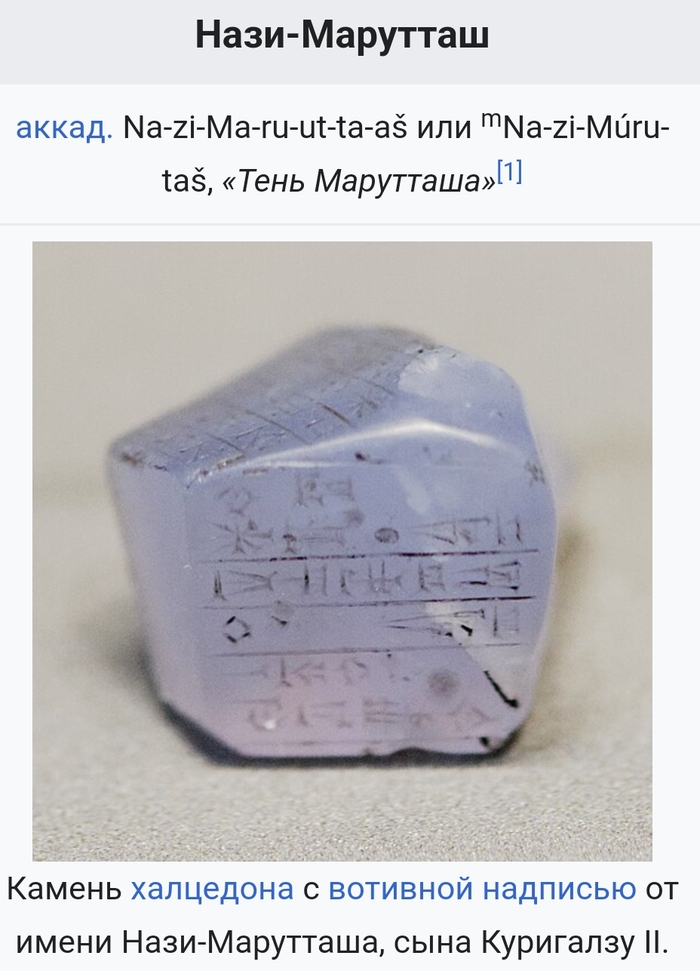

То же касается и имени Нази-Марутташ. Маруты это божественные колесничие в индоевропейской мифологии, но на севере, за редким исключением, они произносились как Марты. Напомню, что марий в арийскую эпоху был пешим воином, а март - колесничим. От этого самого марта произошёл Марс - альбский бог войны, март месяц-воин прогоняющий зиму, Марта (Маруся) - женщина принадлежащая марту (маруту), Мартин (Мартын) - сын марта и т. д. Короче, вы поняли Нази-Марутташ это Князь-Марут, Князь во имя бога-колесниц.

Учёные придумали перевести с аккадского "нази“, как тень. Прикол в том, что индоевропейский Марутташ это аккадский Нинурта. По хорошему если "Нази" аккадское слово, то вместо Нази Марутташа должен быть Нази-Нинурта (Тень Нинурты).

Словосочетание Нази-Марутташ, при аккадском прочтении "нази" и индоевропейском "Марутташ ", имеет то же звучание, что и “Султан Ярослав Мудрый". Т. е. непонятно и неприятно и аккадцам и индоевропейцам из числа касситов. Ещё раз повторю - индоевропеизация касситской державы была невелика, язык был неиндоевропейский, и использование аккадско-индоевропейских титулов не имело смысла. А вот использование семитского жаргонизма "нази-князь" для титула явно индоевропейского правителя касситов, как раз очень логично. Оно было понятно и индоевропейцам (касте кассиев) и семитам (их ближайшим помощникам). Этот титул сразу даёт понять характер завоевания юга северными индоевропейцами (грубо говоря, арии пользовались постоянной распрей между аккадцами и пустынными семитами и настороженным отношением их обоих к индоиранцам).

Следующий Караиндаш. Инду (не Индру!) вы, я надеюсь, узнали. Инда это покровитель виндов-вендов-внетов и прочих венейев. Бог-покровитель не столько обездоленных, сколько тех, кто садится на шею этим самым обездоленным, и изображает из себя венда-защитника. Если кто забыл, Говинда - защитник коров, один из эпитетов Кришны.

Кара это гора, у более поздних ассирийцев означающая ещё и оборонительный насыпной вал. На северах кара встречается в названии Карпаты, в значениях камень, гора и т. д.

Таким образом: Караиндаш - Гора-Защитник или Бог-Заступник подобный горе. Вместе с Караиндашем мы, конечно же, должны вспомнить Кар-Дуниаш (часто пишется Карадуньяш) где Кар (Кара) тоже гора, а Дуниаш это Дунья - повелительница дунов-духов. У нас сохранилась Дунья в имени Дуня, как ни странно, помнят её и неоязычники, среди гор фантазийного мусора умудряющиеся выковырять крупицы истины. У западных славян, Дунья, так и осталась Дуньей, вспомним неукротимую Дунью Муятович. Сохранилась Дунья в своем первоначальном произношении и значении у семитов (арабов). У них она означает Вселенную. У официалов на Кара Дунью- Кардуниаш есть аж две версии. Более простой выглядит "земля (ias)Халдеев (kardun)". Комментировать не буду ввиду абсолютного примитивизма.

Шагаракти-Шуриаш. Шуриаш это Сурья, в этом никто не сумлевается. Несколько сложнее доказать, что праславяне поклонялись Сурье. Сложно, но можно. Этим мы займёмся в будущих главах. А вот Шагаракти... Как это понять? Догадка у меня есть, но... Ладно! Решусь!

Давайте представим, что имена касситских царей это не эпитет самого царя, приправленный имечком бога-покровителя, а конкретно эпитет и имя самого божества. В таком случае все имена звучат просто и логично. Бурна - Буриаш это Бурна Буря, Нази-Бугаш и Нази-Марутташ это Повелитель (князь) Бог и Повелитель Марут. Караиндаш и Карадуньяш это Гора Инда и Гора Дунья. И наконец Шагаракти Шуриаш это Сгорати (сгорающий) Сурья.

Такая расшифровка, тоже должна иметь место быть. Уж поверьте, она не менее логична, чем смесь аккадского эпитета с индоевропейским именем божества.

Повторюсь. Как видите, нет никакого смысла мешать аккадский эпитет с индоевропейским именем божества. Скорее всего, все цари с ИЕ именами имели второе, чисто аккадское имя, для покоренного этноса.

На этом позвольте прервать на время мой рассказ. Гигантские объемы текста плохо перевариваются нынешним сайтом, поэтому их желательно дробить. Часть 2 этой главы я, надеюсь, скоро выложу.

Какая проповедуется идея в этой главе? Как говорил один хорошо мне знакомый японо-русский еврей: "Середина меж двух крайних точек зрения, ещё не факт, что истина."

А тут я вас призываю занять как раз среднюю точку зрения между моей гипотезой и офиц. теорией. Из этой позиции ясно видны, как несуразности в официальной версии, так и неизбежные перегибы в моей. Если моя гипотеза шокирует новизной, то в официальной теории,кроме основного косяка (ничтожно малое время для развития нынешних европейских народов), чем дальше тем больше заметны натягивания совы на глобус.

И вот что яснее всего: в любом случае, замшелую и нелогичную официальную теорию пора менять.