Пророк Даниил: на службе царей и всего человечества

Он происходил из знатного рода. При завоевании Навуходоносором Иерусалима в 606 году до Р.Х. пятнадцатилетний Даниил вместе с другими иудеями попал в вавилонский плен. Там его и других самых способных юношей определили в школу для подготовки к службе при царском дворе.

С Даниилом учились три его друга: Анания, Мисаил и Азария. В течение нескольких лет они изучили местный язык и разные халдейские науки. При поступлении в школу этим трём юношам дали новые имена: Седрах, Мисах и Авденаго. Однако с принятием языческих имён юноши не изменили вере своих отцов. Боясь оскверниться языческой пищей, они упросили своего воспитателя давать им пищу не с царского стола, окроплённую кровью животных, принесённых в жертву идолам, а простую, растительную. Воспитатель согласился, с условием, что после десяти дней питания растительной пищей он проверит их здоровье и самочувствие.

В конце пробного периода эти юноши оказались здоровее других, питавшихся мясом с царского стола, и воспитатель разрешил им вкушать пищу по своему усмотрению. За преданность истинной вере Господь наградил юношей успехами в науках, и вавилонский царь, присутствовавший на экзамене, нашёл, что они сообразительнее даже его вавилонских мудрецов.

После окончания школы Даниил с тремя друзьями был определён на службу при царском дворе и оставался в звании придворного сановника во всё время царствования Навуходоносора и его пяти преемников. После покорения Вавилона он стал советником царей Дария Мидийского и Кира Персидского.

Бог наделил Даниила способностью понимать значение видений и снов, и эту способность он проявил, дав толкование двум снам Навуходоносора, которые сильно смутили царя.

В одном из снов Навуходоносор видел огромного и страшного истукана, сделанного из четырёх металлов. Камень, скатившийся с горы, разбил истукана в прах, а сам вырос в большую гору. Даниил объяснил царю, что истукан символизировал четыре языческих царства - начиная с вавилонского и кончая римским, - которые должны были сменить друг друга. Таинственный камень, сокрушивший истукана, символизировал Мессию, а образовавшаяся гора - Его вечное Царство на земле (Церковь Христову).

В своей книге (являющейся частью Библии) пророк Даниил повествует о подвиге своих трёх друзей, которые отказались поклониться золотому идолу (Мардуку), за что, по приказу царя Навуходоносора, были брошены в раскалённую печь. Но ангел Божий сохранил их невредимыми в огне.

Подробностей о деятельности пророка Даниила в течение семи лет царствования трёх преемников Навуходоносора не сохранилось. В первый год правления Валтасара, сына Навуходоносора на этом посту, пророк Даниил имел видение о четырёх царствах, после чего он увидел Бога в образе «Ветхого Днями» и грядущего к нему «Сына Человеческого», т. е. Господа Иисуса Христа.

В своей книге Даниил записал несколько пророческих видений, относящихся к концу мира и ко второму пришествию Иисуса Христа. По своему содержанию его книга имеет много общего с Откровением святого Иоанна Богослова (Апокалипсисом), завершающим Библию.

При Данииле во время царствования Валтасара мидийский царь Дарий завоевал Вавилон (539 г. до Р.Х.), тогда же погиб и Валтасар. Сбылось предсказание Даниила, объяснившего значение надписи на стене, сделанной таинственной рукой: «Мене текел упарсин» (ты ничтожен, и твоё царство поделят мидяне и персы).

При Дарии Мидийском Даниил занял важный правительственный пост. Завидуя Даниилу, языческие вельможи оклеветали его перед Дарием и добились, чтобы Даниила бросили на съедение львам. Но Бог сохранил своего пророка невредимым. Разобравшись в деле, Дарий повелел подвергнуть клеветников Даниила такой же казни, и львы моментально растерзали их. Вскоре Даниил получил откровение о семидесяти седьминах, в котором указывалось время первого пришествия Мессии и основания его Церкви.

В царствование Кира Даниил остался в том же придворном звании. Не без его участия в 536 году царь Кир издал указ об освобождении евреев из плена. Согласно преданию пророк Даниил показал Киру предсказание о нём в книге пророка Исайи, который жил за двести лет до этого.

Поражённый пророчеством, царь признал над собой власть Иеговы и повелел евреям построить в честь него храм в Иерусалиме. При этом же царе Даниил был снова спасён от смерти, которая угрожала ему за умерщвление дракона, обожествлявшегося язычниками.

В третий год царствования Кира в Вавилоне Даниил удостоился получить откровение о дальнейшей судьбе народа Божия и четырёх языческих империй. Предсказания Даниила о гонениях на веру относятся к гонениям Антиоха Епифана и одновременно к пришествию антихриста. О последующей судьбе пророка Даниила ничего не известно, кроме того, что он скончался в глубокой старости. Его пророческая книга состоит из 14 глав. Господь Иисус Христос в своих беседах с иудеями дважды ссылался на пророчества Даниила.

Местами захоронения Святого Даниила были сам Вавилон и город Сузы (в настоящее время город Шустер). Считается, что Тимур перевёз часть останков Даниила, а именно его руку, в Самарканд. Над местом захоронения был построен прекрасный мавзолей, который перестроили в начале XX века. Рядом с мавзолеем расположен водный источник с невероятно вкусной водой, которая является святой. Каждый, кто захочет ступить к мавзолею, должен испить этой воды и омыть открытые участки тела. Само место просто покоряет своим покоем и красотой, особенно в тёплое время года, когда здесь много зелени, а в нескольких метрах от источника по реке Сиаб плавают лебеди.

Место давно стало объектом паломничества как местных жителей, так и путешественников со всего мира. В 1996 году прибывший в Самарканд Патриарх Московский и всея Руси Алексий II навестил мавзолей и освятил его. Говорят, что после этого близ мавзолея снова зацвело фисташковое дерево, считавшееся засохшим. Есть у местных жителей поверье: если загадать желания и завязать ленточку на этом древе, то они обязательно сбудутся.

Любопытный факт: многие паломники, прибывшие в это святое для ортодоксальных религий место, используют зороастрийские традиции - обращаются с молитвой к останкам святого и повязывают тряпочки на растущие рядом деревья.

«100 великих феноменов», Непомнящий Николай, 2007г.

Озарения во сне

Мы уже рассказали о вещих снах. Но не менее загадочными являются случаи, когда во сне людям творческого труда являются открытия и изобретения, мелодии и сюжеты романов.

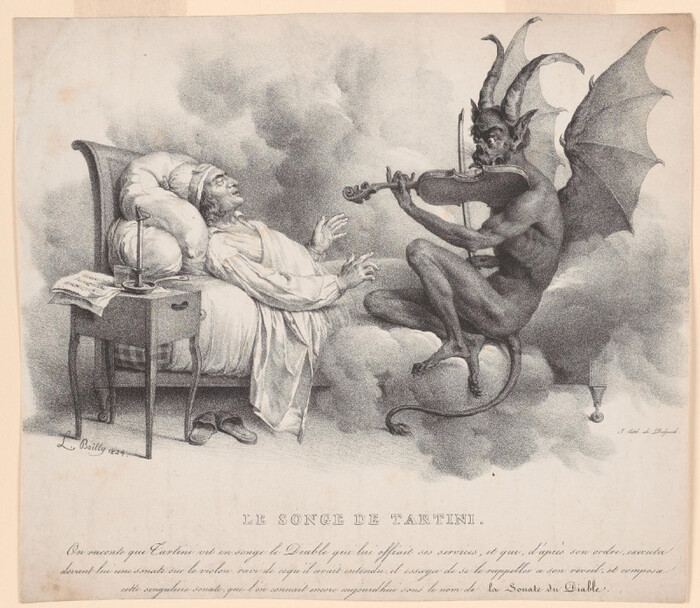

Так, итальянскому скрипачу и композитору Джузеппе Тартини, жившему в XVIII веке, однажды во сне явился черт и предложил продать душу в обмен на музыкальное произведение. Когда сделка состоялась, Тартини получил сонату. Едва проснувшись, композитор, не медля ни секунды, достал из футляра скрипку и проиграл произведение, записывая его ноты. Так возникла знаменитая «Дьявольская соната».

«Она была настолько прекрасна, что ничего подобного я не слышал до сих пор, – рассказывал потом Тартини. – Тот кусок, который я создал, основываясь на музыке дьявола, лучшее, что я до сих пор сочинил, как композитор. Но больше подобного никогда не повторялось».

А известный художник, гравер и поэт Вильям Блейк (1757–1827), занимаясь поисками дешевого способа гравирования, однажды увидел сон, в котором его покойный брат Роберт появился в его мастерской и подсказал метод гравирования по меди. Проснувшись, Блейк сразу проверил новый способ и убедился, что это как раз то, над чем он бился немало времени.

Немецкий химик Фридрих Август фон Кекуле долгое время не мог вывести структурную формулу бензола. Но вот однажды во сне он увидел, как танцуют атомы каменноугольной смолы. И вдруг они превратились в змею, которая ухватила себя за хвост.

Проснувшись, Кекуле, который долгое время размышлял над химической задачей, сразу понял, что структура бензола должна иметь форму кольца.

Удивительное открытие во сне в 1893 году сделал Герман В. Гилпрехт – профессор-ассиролог Университета штата Пенсильвания. Как-то он до позднего вечера засиделся за расшифровкой клинописных надписей на двух небольших фрагментах агата из руин вавилонского храма.

Один фрагмент профессор уверенно датировал 1700 годом до н. э. А вот второй классификации не поддавался. Усталый профессор около полуночи прилег на постель и задремал. И вдруг он увидел следующий сон.

«Священнослужитель старого дохристианского Ниппура, высокий и изящный, около сорока лет от роду, одетый как простой аббат, провел меня в палату-хранилище Храма, расположенную в его юго-восточной части. Вслед за мной он вошел в небольшую комнату без окон, с низким потолком, в которой находился огромный деревянный сундук, а по полу были разбросаны куски агата и ляпис-лазури. Здесь он обратился ко мне со следующими словами: “Два фрагмента, которые ты публикуешь раздельно на страницах 22 и 26, должны быть вместе, это не указатели, как ты думал. История их такова: Царь Куригалзу (1300 год до н. э.) однажды послал среди разных кусков агата и ляпис-лазури исполненный по обету агатовый цилиндр с надписью. Некоторое время спустя жрецам было приказано изготовить серьги из агата для изображения бога Ниниба. Жрецы были в растерянности, так как среди имевшегося необработанного материала не нашлось агата. Но приказ надо было выполнять, и нам ничего не оставалось делать, как распилить подаренный цилиндр на три части, тем самым получив три диска, на каждом из которых сохранилась часть изначальной надписи. Два диска долго служили серьгами бога: два фрагмента, которые причинили вам столько неприятностей, – это части, оставшиеся от этих серег. И если вы сложите их вместе, то найдете подтверждение моим словам. Но третью часть вы в ходе ваших раскопок не нашли и уже никогда ее не найдете”. После этих слов жрец исчез…

Я тут же проснулся и немедленно рассказал своей жене сновидение, которое мне не хотелось забыть ни в коем случае. На следующее утро – это было воскресенье – я обследовал фрагменты в свете узнанных мной во сне фактов и к своему огромному удивлению увидел, что все полностью подтвердилось. Изначальная надпись на цилиндре читалась так: “Богу Нинибу, сын Бэла и его господин Куригалзу, первосвященник Бэла, это преподнес”».

Через некоторое время Гилпрехт побывал в музее в Константинополе, где были выставлены оригиналы этих фрагментов. До тех пор, пока Гилпрехт не доказал, что они соответствуют друг другу, они размещались в разных витринах.

Это необычное сновидение было описано в 1896 году в трудах «Общества психических исследований». Что стало причиной столь удивительного озарения, сказать трудно. Важно то, что комбинация, которая позволила открыть секрет многовековой давности, возникла во сне.

Уже в наше время один программист научился вызывать у себя творческие сны. Когда задача не поддается решению, он видит себя сидящим в компании Альберта Эйнштейна. Они вместе ломают головы над задачей, рисуют схемы, диаграммы и графики. Когда решение задачи найдено, Эйнштейн уходит спать. А программист старается запомнить полученный результат. Проснувшись, программист записывает все, что ему удалось увидеть во сне, и часто решения сложных задач оказываются верными.

А в Индии в национальном нефтяном ведомстве весь персонал проходит специальное обучение умению решать во сне те личные проблемы, которые мешают качественной работе.

По мнению австралийских психологов Аллана Снайдера и Джона Митчелла, когда наш мозг пытается разобраться с какой-либо проблемой, он может рассматривать даже самые фантастические варианты ее решения.

Но высшие разделы сознания те результаты и выводы, которые не укладываются в так называемый «здравый смысл», отбрасывают.

А вот во сне эта внутренняя «цензура» отключается или ослабевает, и тогда в сознание проникают нестандартные варианты, которые иногда оказываются просто гениальными.

Анатолий Сергеевич Бернацкий, «100 великих тайн сознания», 2011г.

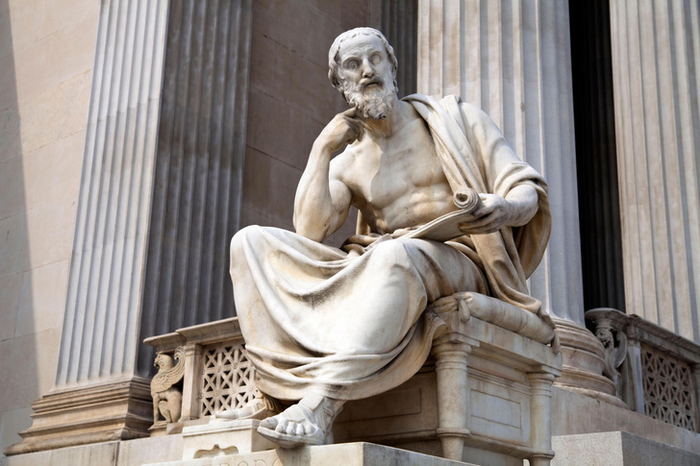

Какой была жизнь Отца истории. Геродот

Геродот, живший примерно в период с 484 по 425 год до н.э., был великим греческим историком, автором знаменитого труда "История". Цицерон, римский писатель, признавал его Отцом истории и восхищался его трудами, но некоторые критики, как древние, так и современные, отвергали его как Отца лжи, утверждая, что его произведения полны недостоверных сведений.

Хотя иногда Геродот допускал неточности или преувеличения для создания большего впечатления, его рассказы всегда считались достаточно достоверными. Некоторая первоначальная критика его работ была опровергнута более поздними археологическими открытиями, которые подтвердили точность его наиболее спорных утверждений, либо показали, что они основаны на широко принятой информации того времени, либо являются результатом неправильного толкования или перевода.

Хотя некоторые из его утверждений считаются ошибочными, его труды все еще остаются ценными. Его "История" часто становятся ключом к пониманию тех или иных событий или культурных особенностей, даже если некоторые детали, которые он приводит, являются неточными или преувеличенными. В наши дни большинство историков признают Геродота "Отцом истории" и надежным источником информации о Древнем мире.

Достоверность

Критика работ Геродота, по-видимому, началась среди афинян, особенно касательно его описания битвы при Марафоне (490 г. до н.э.) и распределения почестей среди семей за победу над персами. Более серьезные сомнения вызвала достоверность его отчетов о путешествиях.

Один из таких случаев - его описание персидских муравьев, которые, по его словам, были больше лисиц и распространяли золотую пыль при строительстве ульев. Вплоть до 1984 года это описание было часто отвергаемо, пока французский исследователь Мишель Пейссель не подтвердил, что сурок размером с лису в Гималаях действительно разбрасывал золотую пыль при раскопках, что доказывало, что Геродот не придумывал своих гигантских муравьев.

Пейссель также отметил, что персидское слово для горного муравья было очень похоже на их слово для сурка, что объяснило недопонимание, которому подвергся Геродот при переводе.

Подобные ситуации возможны и в других его отчетах. Важно отметить, что Геродот, вероятно, не всегда претендовал на абсолютную правдивость своих рассказов. В своих работах он часто выражал свою субъективную точку зрения и подчеркивал, что предоставляет лишь предварительную информацию.

Несмотря на отдельные неточности, многое в его работах соответствует исторической правде. Хотя его описание Вавилона было опровергнуто некоторыми научными открытиями, его труд всегда остается ценным источником для изучения древнего мира.

Геродот не претендовал на то, чтобы его полностью доверяли. Для него история означала "исследование" или "поиск", и он всегда призывал к осторожности при интерпретации его работ. Таким образом, даже если не все его утверждения являются истиной в историческом смысле, в них всегда есть определенное зерно правды, которое помогает нам понять древний мир.

Ранняя жизнь и путешествия

Хотя о малейших подробностях его биографии известно мало, кажется, что Геродот родился в состоятельной аристократической семье в Малой Азии, примерно во время Персидских войн. Вероятно, его семья имела достаточно средств, чтобы обеспечить ему качественное образование, и его умение писать свидетельствует о тщательном изучении курса в одной из лучших школ того времени. Он владел ионическим греческим и был явно начитан. Его способность к путешествиям кажется добровольной, что указывает на наличие средств. По его описаниям сражений можно предположить, что он служил в армии в качестве гоплита, так как они всегда представлены с точки зрения пехотинца.

Согласно комментариям Уотерфилда о ранней жизни Геродота, он был родом не из Афин, а из Галикарнаса (современный Бодрум в Турции). Галикарнас был дорийским городом с разнообразным населением греков, карийцев и персов. Если верить поздним источникам, его семья была изгнана после Персидских войн, и, вероятно, молодой Геродот провел часть своего детства на острове Самос. Его многочисленные случайные заметки в его "Истории" свидетельствуют о его путешествиях по восточному Средиземноморью. Мы не знаем точно, когда и как он начал писать свои работы, но, вероятно, они выросли из его выступлений, которые он делал в течение нескольких лет в других греческих городах и в Афинах, когда они находились на пике своей мощи.

Если предположения Уотерфилда верны, то ранний опыт путешествий Геродота определил его будущие интересы; он казался не задерживающимся надолго в одном месте. В своих работах он плавно перемещается от одной культуры к другой и всегда больше всего заинтересован в рассказе хорошей истории, чем в проверке деталей тех историй, которые он слышал и пересказывает на своих страницах. Именно эта черта его работы послужила поводом для многовековой критики.

"История"

Хотя нельзя признать полную достоверность в работе Геродота, т.к. в ней есть определенные ошибки, его исторические повествования, в целом, считаются надежными. Научные исследования в различных областях, связанных с его трудами (от археологии до этнологии и прочих), продолжают подтверждать большинство его ключевых наблюдений.

В прологе к своим историям Геродот утверждает, что родился в Галикарнасе (на современном побережье Турции), хотя Аристотель и Суда утверждают, что он родом из Фурии (греческой колонии в современной Италии). Это расхождение часто рассматривается как ошибка, возможно, в переводе его работы, поскольку он, вероятно, жил в Фурии, но не был там рожден.

Геродот много путешествовал по Египту, Африке и Малой Азии, записывая свои наблюдения и опыт. Он предоставил подробные отчеты о важных исторических событиях, таких как Марафонская битва в 490 году до н.э. и сражения при Фермопилах и Саламине в 480 году до н.э. Он также описывал повседневную жизнь в Греции, Египте, Малой Азии и различные "чудеса", которые видел в своих путешествиях.

В своих записях Геродот описывает Вавилон как одно из этих "чудес". Однако археологические источники, а также другие древние описания, указывают на то, что размеры и структура Вавилона были значительно меньше, чем описал Геродот. Это подтверждает предположение, что его описание основано на слухах, а не на собственном наблюдении.

Большая часть критики Геродота связана с применением современных стандартов исторических исследований к его древним повествованиям. Для Геродота, как и для многих других писателей древности, акцент делался не столько на фактических деталях, сколько на хорошем рассказе. Его работы часто высоко оцениваются за способность погрузить читателя в события истории и создать живые образы.

Геродот также часто выражает свое личное мнение о различных людях и событиях. Его работы демонстрируют, что он обладал определенными вкусами и интересами, и он не стеснялся выражать их. Его склонность к повествованию историй, а также его личность, ярко проявляются на страницах его трудов.

Геродот в "Истории"

Из пролога к "Истории" Геродота ясно видно, что он пользовался довольно высоким уважением. Он начинает свое повествование словами:

"Это исследования Геродота Галикарнасского, которые он публикует в надежде таким образом сохранить от упадка память о том, что совершили люди, и не допустить, чтобы великие и замечательные деяния греков и варваров утратили должную славу; и, кроме того, зафиксировать, что было причиной их вражды."

Однажды Геродот отказался читать свою книгу перед толпой до тех пор, пока не соберется достаточно облаков, чтобы затенить его на платформе. В отличие от других древних писателей, таких как Гомер или Вергилий, Геродот не обращается к божественным источникам за помощью в своем повествовании. Он четко заявляет, что его работа - это его собственное творение, и никого больше. Это подтверждается тем, что "История" Геродота была представлена на Олимпийских играх.

В то время произведения публиковались путем чтения вслух. Согласно Лукиану Самосатскому, греческому писателю II века н.э., Геродот прочитал свои труды перед аудиторией за один раз и получил бурные аплодисменты. Однако существует и другая версия: Геродот отложил чтение своей книги перед толпой, пока не наберется достаточно облаков, чтобы он мог читать в тени. Когда он наконец начал читать, аудитория уже разошлась.

Оба этих случая, если они правдивы, отражают не только высокое мнение Геродота о себе, но и уважение, которым он пользовался. В обоих случаях аудитория, либо восхваляла его, либо ждала его с нетерпением, приверженная слушать его повествование.

Более поздняя жизнь и смерть

После своих многочисленных путешествий по миру Геродот осел в греческой колонии Фурии, где позднее редактировал и дополнял свои "Истории". Он также проживал в Афинах и, по предположению, в какой-то момент вернулся туда. Ученые предполагают, что он скончался в Афинах от чумы, которая унесла жизнь афинского государственного деятеля Перикла (ум. 495-429 до н.э.), где-то около 425 года до нашей эры.

Его известность была настолько велика, что многие города, включая Афины и Фурии, претендовали на право быть местом его захоронения, и в его честь были воздвигнуты памятники. Несомненная ценность его труда оценивается миллионами людей и по сей день. Как уже отмечалось, его работы по-прежнему рассматриваются как основной источник достоверной информации о древнем мире, который он изучал и описывал. Даже те фрагменты его сочинений, которые подвергались критике или отвергались, по-прежнему дают ценное представление о событиях или культуре, о которых он писал. Эти отрывки помогают нам понять, как греческий автор воспринимал культуры и обычаи других народов.

Больше интересных фактов об истории на нашем Дзене!

Вавилон

Реки часто становились колыбелью цивилизаций, колыбелью Вавилона, а точнее всей Месопотамии стали реки Тигр и Евфрат. Эту территорию в Юго-Западной Азии мы также знаем под названием Двуречья. Именно на этих плодородных землях шумерами были созданы первые государства и закладывались первые города.

Вавилон был далеко не самым древнейшим из городов Двуречья - шумерские города Ур, Урук и Эриду были примерно на тысячу лет старше. Вавилон располагался в очень удобном месте - там, где сближаются реки Евфрат и Тигр и от главного русла Евфрата начинают отделяться многочисленные протоки. Положение Вавилона было благоприятным для занятия торговлей. В нем было множество рынков, на которых можно было продать или купить рыбу, финики, зерно, ткани и другие товары, нанять умелого работника.

Во втором тысячелетии до н.э. многие большие государства Месопотамии вели изнурительные междоусобные войны. Постепенно в ходе этой борьбы, оставаясь как бы на ее периферии, начнет приобретать независимость и силу город, о котором мы будем говорить сегодня.

Само слово «Вавилон» является синонимом большого и величественного города, с аккадского это звучало бы «Баб-Илу», но, перекочевав в греческий, приняло вид – «Βαβυλών», именно этой транскрипцией мы и пользуемся сегодня. Дословно название можно перевести как «Врата бога», а в Библии Вавилон характеризуется как город, который «яростным вином блуда своего напоил все народы». Однако таким большим центром притяжения всего и сразу, «блуда» и торговли, город станет далеко не сразу.

Первые правители небольшого Вавилонского царства вели осторожную политику. Они заключали союзы с сильными соседними государствами и при этом точно выбирали наиболее выгодного партнёра. Таким образом, первые пять вавилонских царей смогли значительно расширить свои владения, но вровень со своими союзниками Вавилон не вставал. Пока к власти не пришел Хаммурапи.

В момент воцарения Хаммурапи Вавилония была скромным царством, которое существовало менее века. Однако при правлении Хаммурапи границы Вавилонии заметно расширились. Так же царь был известен введением законодательных сборников, так называемых «Законов Хаммурапи». Для своего времени законы были более чем справедливыми и «продвинутыми». «Око за око, зуб за зуб» - это как раз из его законов, а огромные клинописные таблицы были расставлены повсюду в его царстве, чтобы никто не забывал о них. Более совершенные правовые законы появятся только в период Римской империи.

Вавилон помнит много достойных царей и правителей, после Хаммурапи хватало взлетов и падений, но что бы не происходило – Вавилон оживал и набирал силу вновь. Одними из тех, кто поставил Вавилонию на пик ее могущества были Набупалассар и eгo сын Навуходоносор II. Они объединили под властью Вавилона, ставшего при них центром мировой державы, всю Месопотамию, остановили египетскую агрессию в Сирии, подчинили себе Финикию и Палестину. Это было временем полного возрождения, экономического расцвета и культурного развития.

Навуходоносор II с огромным размахом обстраивал Вавилон, он писал про себя, что он, «как свою драгоценную жизнь, полюбил сооружение чертогов». Он сооружал ступенчатые башнеобразные культовые сооружения – зиккураты, храмы и скульптурные колоссы. Достаточно вспомнить чудеса света, среди которых: Висячие сады Семирамиды и Вавилонская башня.

Считается, что Висячие сады были построены на возвышенной платформе, с пышными террасами, заполненными экзотическими деревьями, растениями и цветами, которые поливались сложной системой акведуков и ирригационных каналов.

Несмотря на свою репутацию одной из самых впечатляющих достопримечательностей древнего мира, точное местоположение Висячих садов до сих пор остается загадкой. Одни ученые считают, что они точно находились в Вавилоне, другие предполагают, что они могли располагаться в Ниневии, столице Ассирийской империи. Другие же склоняются к тому, что сады могли быть чисто мифическим творением, придуманным древними писателями для того, чтобы вызвать благоговение и вдохновить своих читателей.

Помимо садов, еще одним венцом строительного искусства в Вавилоне стал дворец Навуходоносора II со знаменитой Вавилонской башней. Если верить различным источникам, то башня имела высоту 90 м. Это равняется современному 30-этажному жилому дому. А если учесть, что дворец был поднят над городом на обширной кирпичной площадке, то эта высота представлялась колоссальной. Существует библейский миф о попытке построить башню до небес. На это строительство собралось очень много людей - так называемое «вавилонское столпотворение». Разгневанный дерзостью людей бог «смешал их языки», так что люди перестали понимать друг друга, не смогли продолжить строительство башни и расселились по всей земле.

Говоря об архитектуре, нельзя не упомянуть о главных воротах самого Вавилона. Они были великолепно украшены разноцветными изразцами и посвящены богине Иштар.

Ворота Иштар были облицованы глазурованным цветным кирпичом. На синем фоне рядами располагались желтые и красноватые фигуры: символы силы, верности и изображение фантастических существ. От главных ворот начиналась дорога процессий, замощенная плитами из красного и белого камня, привезенного из завоеванных стран.

Но ничто не вечно, Вавилон и его величие не оказались исключением. Этот период подъема оказался для Вавилонии непродолжительным. Непрочность Вавилонского царства доказывается его быстрой гибелью в борьбе с персами. Персы смогли одолеть вавилонские войска и в 539 году до н.э. вступили в Вавилон, однако не грабя и не разрушая город.

Судьба не всегда была так благосклонна к легендарным «Вратам Бога», за 3 тысячи лет своей истории Вавилон трижды подвергался полному разрушению, но всякий раз восставал из небытия. Однако после захвата персами, город стал терять свой статус, начал приходить в упадок и к началу нашей эры исчез с лица земли.

Для истории древнего Двуречья характерны безжалостные нашествия, разрушения, массовая гибель людей. Разорению, а иногда даже полному исчезновению многолюдных и цветущих городов способствовал с древних времен сложившийся в Месопотамии обычай сжигать захваченные селения, а жителей уводить в плен. Вот почему уже более двух тысяч лет почти все легендарные города Двуречья остались лежать в развалинах.

Великолепная реконструкция города Ниневия. И хотя сегодня мы говорим о Вавилоне, архитектурный стиль у этих городов был схож.

Ненадолго, в средневековье, Месопотамия пережила период нового подъема. На эти земли был перенесен главный центр ислама. Позднее страну захватили турки-сельджуки. Они создали огромную империю, но внешне мало что изменилось на этой земле. Сеть ирригационных каналов, сооруженных сотни лет назад сохранилась, несмотря на войны, и земля продолжала давать богатые урожаи. И только варварские походы монголов превратили Месопотамию в пепелище. Была разрушена система каналов, земля без воды высохла и потрескалась под палящими лучами солнца. Некогда цветущий край стал пустыней.

После этого на многие века люди забыли о существовании древней Месопотамии. Иногда в те края прибывали любознательные путешественники. Они рассказывали о таинственных холмах среди пустыни, которая стала кладбищем некогда великой и загадочной цивилизации.

История нашего мира в художественной литературе. Часть 40. «Валтасар. Падение Вавилона»

Всем привет!

Вот мы и добрались до VI-го века до н.э. И да, я в этот раз припозднилась. Причин было несколько. Например, «У стен Тейшебаини» Р. Рубинштейн оказалась работой скорее исторической, нежели художественной. Хотя там есть кратенький рассказ, претендующий на художественность, но я подумала, что этого слишком мало. Так что, увы, про Урарту так ничего и не будет. Поэтому… Рассказывать сегодня буду про угасающую Вавилонию и восходящую Персию, точнее про пока ещё Мидийское царство. И для начала всё-таки про Вавилонию.

О становлении Халдейской династии Вавилона (Нововавилонского царства), династии последних самостоятельных правителей этого региона и города, я немного сказала в прошлый раз, уделив внимание легендарному царю Навуходоносору II. Однако тогда я, в основном, говорила о его походах и ничего толком не сказала о прочей деятельности, в том числе строительной. А ведь именно при нём в 575-м году до н.э. были построены знаменитые Ворота Иштар, покрытые голубой (или синей) глазурью, именно при нём произвели реставрацию Эсагилы (знаменитого древнего храма Мардука), а также завершили строительство Этеменанки, и именно ему приписывается, по одной из версий, создание знаменитых Висячих Садов в Вавилоне для его супруги Амитис, как иногда передают её имя, дочери (или по иной версии внучки) мидийского царя Киаксара. Впрочем, про сады – скорее легенда, а вот политический союз действительно был.

Рассказывается об этом так: у стен поверженного Ашшура мидийцы и вавилоняне заключили военный союз против Ассирии, и для скрепления военного альянса цари решили прибегнуть ещё и к семейному союзу их семей, а именно поженить дочь Киаксара – Амитис, и сына Набопаласара – будущего Навуходоносора II. Предположительно именно Амитис и стала матерью Амель-Мардука (ок. 562-560 до н.э.), который унаследовал власть после смерти Навуходоносора, но на троне продержался меньше двух лет. Известен он был главным образом тем, что освободил из плена после 37-ми лет заключения царя Иехонию. Был ли тогда освобожден и Седекия, его дядя, посаженный Навуходоносором на трон, я не выяснила. Вообще вроде как считается, что предательство ему не простили, и он так и умер в вавилонской темнице около 550-го года до н.э.

Известно также, что во времена правления Амель-Мардука натянулись отношения с Мидией. Ну и ещё тем, что о нем жрец Берос писал так: «Он правил беззаконно и надменно, а потому убит Нериглисаром, женатом на его сестре, после двухлетнего царствования».

Короче в августе 560-го года до н.э. случился в Вавилоне государственный переворот, и новым царем стал зять Навуходоносора (женатый предположительно на его дочери Кашшайе, которая, возможно, тоже приходилась дочерью Амитис) по имени Нергал-шар-уцур, он же Нериглиссар. История знала случаи передачи власти зятю, поэтому, судя по всему, возмущаться особо никто не стал. Тем более что его восшествие на трон очень порадовало мидян, они даже вернули древнюю статую Анунит, увезенную ещё гутиями из Сиппара в Аррапху. Умер Нериглиссар всего четыре года спустя, в 556-м году до н.э., возможно даже, что своей смертью. Место его занял сын – Лабаши-Мардук. Но государственные перевороты – вещь такая, стоит только начать…Вот и Лабаши-Мардук успел побыть царем всего несколько месяцев в 556-м году, прежде чем пал жертвой очередного заговора. И так новым и, по сути, последним, царем стал представитель вавилонской знати Набонид (556-539 до н.э.).

Тот выводы из судьбы предшественников сделал кое-какие и, по некоторым сведениям…женился на вдове Навуходоносора, Нитокрис (удобно ещё и с точки зрения международной политики, если предположить, что она и фараон Амасис II (570-526 до н.э.) всё-таки состояли в каком-никаком родстве), а её сына (по другой версии это был сын самого Набонида от неизвестной жены), Бэл-шар-уцура (Валтасара), усыновил и позже сделал соправителем. Так Валтасар управлял Вавилоном, пока Набонид пребывал в аравийской Тейме. Если всё это правда, то в каком-то смысле это помогло, потому что, в отличие от предшественников, Набонид продержался у власти целых шестнадцать с лишним лет. За это время он много чего успел сделать. Но чего он не сумел, так это предотвратить персидское вторжение и даже, возможно, приблизил его. Кстати, о персах и мидянах.

Основателем Мидии как единого царства считался Дейок (ок. 700-647 до н.э.), правивший ещё во времена, когда Ассирия была могущественна. Геродот писал, что местные мидийские племенные вожди попросили его стать судьей над ними при разрешении споров, и тот согласился при условии, что его провозгласят ещё и царём, а в Экбатанах совместными усилиями построят столицу. Просители согласились. Так вот, мол, и зародилась Мидия, и её первый царь проправил будто бы аж 53 года. Геродот же сообщал о том, что его преемником стал Фраорт (ок. 647-625 до н.э.), который будто бы подчинил персов и уже с ними продолжил завоевательные походы, а погиб в сражении с ассирийцами. Было или не было – вопрос открытый.

Первым более-менее историчным мидийским царём стал Киаксар (Умакиштар), правивший вроде как в период с 625 по 585-й годы до н.э. По Геродоту он был сыном Фраорта. И вот он-то, Киаксар, был трушным завоевателем и вдарил по Ассирии так, что она упала, мол, за отца мстил. Он осаждал, хотя и неуспешно, Ниневию, и взял да разрушил Ашшур. И, чтобы относительно молодое его государство крепко стояло на ногах, заключил вот тот союз с вавилонянами.

И всё у него шло неплохо до тех пор, пока с севера не прискакали скифы-разрушители (вот здесь бы не помешал рассказ о том, как они разрушили последний оплот урартской государственности Тейшебаини, но увы. Впрочем, кому интересно, тот всё же может ознакомиться с работой Р. Рубинштейн). Киаксар, если верить всё тому же Геродоту, подчинился скифскому царю Мадию и согласился выплачивать дань. Позже, якобы через двадцать восемь лет, Киаксару удалось сбросить скифское господство. А в 605 году до н. э. Ассирийская держава прекратила своё существование, и её земли были поделены между вавилонским царём Набопаласаром, отцом Навуходоносора, и Киаксаром. Северная её часть отошла Мидии. Затем Киаксар завоевал Элам (в южном Иране) и Урарту (Армянское нагорье). Всего он будто бы правил сорок лет и власть передал сыну от предположительно лидийской царевны Ариенис, Астиагу.

Астиаг (Иштумегу) правил с 585 по 550-й годы до н.э., и с ним была связана одна занятная история. Его шурином был лидийский царь Крёз, сын царя Алиатта, мутивший воду в регионе, когда Мидийская держава стала неприлично усиляться, а персидский царь Камбис I приходился ему зятем, т.к. будто бы женился на его дочери, Мандане. С этим связывают легенду: однажды Астиагу приснилось, будто из живота его дочери Манданы стала расти виноградная лоза. Лоза эта заполнила всю Мидию, а потом и всю Азию. Астиаг созвал толкователей сновидений. По словам толкователей, сын дочери царя ещё при жизни Астиага захватит и Мидию, и Азию. Тогда Астиаг выдал дочь замуж за перса Камбиса. Видимо, решил, что владения того далеко, да и на мидийский престол тот претендовать едва ли сможет. Но когда у Манданы родился сын, Астиаг снова забеспокоился и попытался избавиться от ребенка, правда, безуспешно.

Всю легенду приводить не буду, но кратко скажу так: сына Камбиса звали не иначе как Кир, и в историю он вошёл как покоритель народов Азии и создатель державы Ахеменидов, и началось всё с того, что в 553-м году до н.э. персы под руководством Кира восстали, и после трехлетней войны мидяне потерпели поражение, Астиаг оказался в плену, где и пробыл до самой смерти. А Мидийское царство прекратило своё существование, и в 550-м году до н.э. взошла звезда Персии под властью династии Ахеменидов, начало которой положил Кир II Великий, правивший с 559 по 530-й годы до н.э. За годы своего правления он успел завоевать Лидию, Ионию, Карию и Ликию, а весной 539-го года обрушился на Вавилон. Об этом, в частности, и повествуется в конце романа:

«Валтасар. Падение Вавилона» М. Н. Ишкова

Время действия: VI век до н.э., ок. 562-539 годов до н.э. Правление Амель-Мардука, Нериглисара, Лабаши-Мардука, Набонида и Валтасара, его соправителя, в Вавилонии, а также Астиага в Мидийском царстве, Камбиса I и Кира II в Аншане.

Место действия: Вавилония, Мидия (территории современного Ирака и Ирана).

Интересное из истории создания:

Об авторе уже рассказывала в прошлом посте. Вот этом: История нашего мира в художественной литературе. Часть 35. «Семирамида. Золотая чаша»

Что касается сегодняшнего его произведения, то впервые оно 10-тысячным тиражом было издано в 2001-м году, это третий роман данного писателя, и одна из самых известных его работ. Чем заинтересовал его именно данный период истории – не знаю. Но в контексте написания этой книги он рассказывал о том, что будто бы ему уже после завершения этой работы приснился вещий сон о том, как из Подмосковья он сквозь пространство и время идёт в Вавилон. Без понятия, правда или нет, но в повествование эту байку он встроил эффектно) Короче, иногда предисловия к книге тоже читать полезно. Сама история рассказывает о том, как и через какие руки власть от царя Навуходоносора II пришла в руки Набонида и его приёмного (?) сына Валтасара, которые, в свою очередь, прославились как те, при ком пал Вавилон под натиском персов.

О чём:

Повествование начинается со смерти того самого знаменитого царя Навуходоносора II (ок. 605-562 до н.э.), не зря я о нем в прошлый раз говорила. Его военачальник и приближенный Рахим со странный на первый взгляд кличкой Подставь Спину первым, не считая царской наложницы, узнал о кончине своего повелителя и друга и нехотя отправился сообщить об этом его сыну, Амель-Мардуку, который, хоть и стал наследником отца, часто бывал у него в немилости, отчего отношения их можно было назвать взаимно прохладными, да и при дворе любим особо не был, а потому поначалу откровенно испугался подобного визита. Когда ж всё прояснилось, он воспрянул духом и отправил Рахима восвояси, как бы на почётную пенсию, но на самом деле просто изгнал, и даже обещанные отступные военачальнику уплачены не были. «Такое себе начало для правления», – скажут некоторые и будут правы. Тем более что новый царь подверг опале и других преданных людей Навуходоносора, а себя окружил всякими сомнительными личностями.

Проблема такого положения вещей проистекала из того, что, хотя у великого царя было аж шесть (или даже восемь) сыновей, но права на трон будто бы имели только двое из них, рожденные от цариц, а не наложниц – сам Амель-Мардук и тогда ещё совсем юный Валтасар, сын египетской царевны Нитокрис. Правда вот были у Навуходоносора ещё и дочери, которых он отдал замуж за преданных военачальников. Одна из них (предположительно в самом деле Кашшая) стала женой Нериглиссара, которого сложившееся положение ох как не устраивало. И, к счастью для него, не его одного.

Так Рахим, хотя и храбрился поначалу, очень скоро столкнулся со всеми прелестями опалы и снижения своего социального статуса. Ему пришлось продать большой дом, а самому с семьей перебраться в маленький, тот самый, что соседствовал с домом ростовщика Икишани и, вот так раз, опирался на балки именно дома ростовщика, что в любой момент могло обернуться судебным разбирательством и, как следствие, бомжеванием, а тут ещё наглец Икишани позарился на Луринду, молоденькую внучку Рахима. Намеки были толще некуда, и в один прекрасный день Рахим решился на отчаянно-дерзкое предприятие – он пошёл к опальному полководцу и другу покойного царя Набузардану да и предложил ему свою внучку в невестки, предлагая в качестве жениха третьего сына Набузардана. Тот, разумеется, порядком разозлился на такую дерзость, но понял и другие намеки бывшего (и будущего) соратника, а потому пообещал подумать, а спустя время объявил, что согласен, но мужем его Луринду станет его четвертый сын, Нур-Син.

Рахим, конечно, мечтал сделать мужем Луринду воина, а не «писаря», но согласился и на это. И девушка, сама того не сознавая, очень помогла деду, когда попросила устроить ей свидание с нареченным в знаменитых Садах царицы Амитис. Встретил там их сам Нур-Син, который, к облегчению всех собравшихся, проникся к невесте взаимной симпатией, и не посмел отказать, когда та попросила показать им в огромных садах всё то, что попросил её дед. Конечно, она не знала, что жених и так бы это сделал, потому что ему приказал отец. В одном из осмотренных мест старикан Рахим задержался один, чтобы…проверить состояние тайного хода, ведущего в царскую опочивальню, ныне занятую новым царем, Амель-Мардуком. Вот тут-то и стало ясно, какое такое дело Набузардан согласился скрепить союзом двух семей…

Отрывок:

«…В конце второй дневной стражи Рахим и компания добрались до гробницы Амтиду. Она также была устроена в просторной нише, врезанной в основание второй снизу террасы. Само погребение представляло собой массивный гроб, изготовленный из темно-вишневого мрамора, привезенного из далекого Парса. Он возвышался посреди грота. У стен по обе стороны скамьи, в глухом конце пещеры, в полумраке — изваяние богини Иштар с полумесяцем на голове и звездой во лбу. Мидийские камнерезы и строители, присланные братом Амтиду Астиагом, сработали на редкость искусно. Прежний царь в сопровождении Рахима нередко, особенно когда бессонница или головные боли донимали его, скрытым ходом наведывался в гробницу; бывало, просиживал здесь до рассвета.

Осмотрев мавзолей, Хашдайя, Нур-Син и Луринду вышли из пещеры. Рахим задержался и в ответ на удивленный взгляд Хашдайи, махнул рукой подождите, мол, у входа в пещеру. Как только молодые люди покинули гробницу, он скользнул за скульптуру богини, нашел в основании заветный камень и нажал на него. Стена чуть сдвинулась, потом со скрипом отъехала в сторону. Декум решил, что громкость звука была приемлема. Он скользнул в открывшуюся щель и, торопясь, зашагал по тускло освещенному коридору, при этом рукой касался стены. Путь был короток, скоро он добрался до начала лестницы. Здесь постоял, подумал, потом легко взбежал наверх. Отсчитал про себя положенное число ступеней и увидел свет, просачивающийся в потайной ход через тайное отверстие в стене. Заглянул в него — так и есть, в конце коридора угадывались двери, ведущие в спальню Навуходоносора, теперь занятую новым правителем. Напротив двери — ниша, откуда в зыбком свете факела были видны торчащие в коридор колени стража.

Рахим перевел дух и поспешил назад. Весь путь занял несколько минут. Возвратив плиту на место, он тщательно проверил шов. Его почти не было видно. Наконец декум вышел из гробницы и подошел к спутникам. Дыхание его даже не сбилось. Те с некоторым недоумением смотрели на него. Он новыми глазами глянул на них — до этого момента все они были достойными гражданами, почитающими своего нового правителя, но с этой шестидесятой в случае, если судьба отвернется от декума, их уже ничто не могло спасти. Рахим страстно, не меняя выражения лица, тайно обратился к Мардуку, чтобы тот благословил задуманное и послал им удачу в благородном деле.

Посещение подсобных помещений окончательно вселило в него уверенность, что намечаемое торжество пройдет успешно…»

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Вынуждена не без разочарования признать, что этот роман написан похуже, чем представленная мной ранее «Семирамида» (хотя исторически сомнительные моменты есть и там, и там), что ещё раз подтверждает нехитрую мысль о том, что писатели тоже люди, и мастерство вырабатывается не сразу, а после многих лет упорной работы. Так тут я несколько раз приложила ладонь к лицу, прочитав сомнительные в историческом произведении речевые обороты и слова, и не могла отделаться при прочтении в первой части романа, что увязла как муха в киселе. Если в «Семирамиде» чуть ли не на каждой странице происходит что-то внезапное и захватывающее, благодаря чему автору удавалось практически всю историю продержать читателя в напряжении, то в «Валтасаре» запрягает он довольно долго. Но…оно того стоило. Стиль вырабатывается со временем, но некоторые вещи либо есть, либо нет. Например, умение завернуть интригу. У Ишкова это умение есть.

Признаться, если б я не знала истории, то я бы засомневалась, прочитав приведенный выше отрывок, правильно ли я всё поняла, мол «Да ладно? Неужели они решились на заговор и свержение законного правителя?». Но…именно на это они и решились) И вот он, этот острый момент, который начинает обнажаться как острая спица по мере того, как раскручивается клубок нитей повествования. То, что прежде казалось малозначимым, вдруг приобретает огромное значение, заставляя гадать, где ж там и что выстрелит. Отдельно хороши и описания Вавилона на закате правления Халдейской династии. Не могу сказать наверняка, так ли они живописны, или у меня такая богатая фантазия, но на страницах этого романа Вавилон для меня ожил, превратившись из древних руин в настоящий, густонаселенный и вечно подвижный древний город.

Не могу так же сказать, что мне понравились кивки в сторону древних евреев и их религии, чудился в этом какой-то религиозно-морализаторский намек, но на самом деле без этого, пожалуй, нельзя было обойтись, потому что история Навуходоносора, Валтасара, разрушение Иерусалима вместе с Храмом царя Соломона и последующее падение Вавилона занимают в Библии очень важное место. Да и знаменитая фраза, выведенная загадочной рукой огненными буквами – «Мене, мене, текел, упарсин», которой Ишков уделил столь пристальное внимание в своем предисловии и совсем немного – в самом романе, для автора, по всей видимости, несла именно общефилософский и экзистенциальный смысл, а не религиозный: ничто не вечно, даже «вечный город Вавилон» (впрочем, Вавилон в действительности существовал ещё и во времена Александра Македонского, и просуществовал даже до средневековья, и история его подлинного исчезновения куда менее эпична и куда более философски-реалистична). В общем, с этим романом ознакомиться стоит однозначно, потому что, к моему негодованию, об этом периоде и об этом регионе написано меньше, чем хотелось бы. И особенно стоит прочитать, если выдалось свободное время, потому что объёмы там приличные. Вообще за что ещё ценю книги и Ишкова, и Мессадье - это за основательность: оба расскажут не только про тех, кто в названии упомянут, но и тех, с кого всё началось, а иногда и кем продолжилось. Так что с оговорками это отличные книги для хотя бы поверхностного знакомства с историей целых периодов.

Прошлые посты искать тут:

Часть 1 (XXXI-ХХХ вв. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 1. «Листы каменной книги»

И самый полный перечень других частей от 1 до 16 в конце:

Перечень частей от 17 до 30:

История нашего мира в художественной литературе. Часть 37.1. «Ассирийский царь Асархадон»

Всем привет!

На самом деле этой заметки не должно было быть, потому что я её не планировала, но я тут случайно прочитала кое-что занятное, и решила, что не могу не поделиться. И не спроста делаю дополнение к 37-й своей заметке, а потому что хочу рассказать о пике могущества Ассирии и её последующем падении.

Так в прошлый раз я рассказывала о временах правления Синаххериба (ок. 705-680 до н.э.), который в числе прочего перенес столицу из Дур-Шаррукина в Ниневию и изрядно порушил Вавилон, что его державе потом аукнулось. А сегодня...К слову, именно наместником Вавилона стал младший сын и наследник Синаххериба знаменитый царь Асархаддон (680-669 до н.э.).

После убийства отца старшими братьями Асархаддона он сам с войсками двинулся на Ниневию. Старших царевичей никто поддержать не захотел и, почуяв угрозу теперь уже не только своей власти, но и жизни, они сбежали из страны, потом собрали собственные отряды и предприняли последнюю попытку добиться своего, но были разбиты.

Асархаддону после этого больше никто не мешал царствовать, и у власти он продержался около 11 лет, успев за это время сделать немало. Например, восстановить Вавилон и реконструировать огромный зиккурат Этеменанки, предполагаемый прототип Вавилонской башни. Высота его, возможно, достигала 90 метров. Заодно царь восстановил и расширил привилегии ассирийских и вавилонских городов, которые ранее отобрал его предшественник Салманасар. Вообще он, судя по всему, заботился о Вавилонии, некогда переданной ему в управление, но не все там заботу оценили: в 678-м году до н.э. халдеи подняли восстание. Правда, для них это плохо кончилось, ибо восстание жестко подавили.

Потом ещё были военные действия в Финикии и Сирии, походы против мидян и арабов, но, самое главное, именно Асархаддон предпринял два похода в Египет, второй из которых (671-й до н.э.) оказался удачным: к Ассирии была присоединена приличная часть египетских территорий, фараон Тахарка (ок. 690-664 до н.э.) бежал на юг, а его многочисленные родственники, включая наследника, оказались в плену. В качестве наместника Египта назначен был ливиец Нехо I (ок. 672-664 до н.э.). Взял он на себя, конечно, слишком много, например, позже присягнул Ашшурбанипалу в 667-м году до н.э., а потом примкнул к антиассирийской коалиции, и закончил ожидаемо плохо - посвятив себя многолетней борьбе с кушитами, он погиб в ходе вторжения в его владения кушитов, пришедших под началом Танутамуна (ок. 664-656 до н.э.), последнего представителя Кушитской династии, сына фараона Шабаки и племянника Тахарки.

Занятно то, что незадолго до этого в Египте начались волнения, и Асархаддон было собрался вновь навести там шороху, но по пути умер. Его место занял Ашшурбанапал (ок. 669-627 до н.э.), который в 667-м году до н.э. восстание-то подавил, заставить себе на верность присягнуть сумел, а потом вернулся домой и занялся другими своими вассалами и соседями, походов и восстаний на его век тоже оказалось вдоволь. Вот только дальше с Египтом вышло интересно.

После убийства Нехо его место занял сын, Псамметих I (664-610 до н.э.), фактический основатель XXVI-й египетской династии. Сначала он выступал против ассирийцев вместе с отцом, потом вместе с ассирийцами под руководством Ашшурбанапала против кушитов, которым явно жаждал отомстить, а после, когда с кушитами разобрались...объявил себя независимым правителем и сбросил с Египта ассирийское господство. Случилось это вроде как в 660-м году до н.э. Ассирии тогда и тем более позже уже было совершенно не до того, так что проще было плюнуть. Наследником Псамметиха стал Нехо II, с которым тоже связана одна интересная история, но её я расскажу в другой раз.

А пока завершу историю падения Ассирии. Дела стали плохеть ещё при Ашшурбанапале, но при нём всё ещё худо-бедно держалось. По крайней мере, до 629-го года до н.э., когда старый царь сдал позиции, и Ассирия оказалась поделена надвое, между ним и его сыном, Ашшур-этель-илани, который правил своей половинкой с 629-го года и до 623-го. После смерти его отца власть досталась не ему, а перехвачена была наместником Набу-рехту-уцур, но это восстание было подавлено личной армией «великого евнуха» Син-шум-лишира, который вроде как и был новым царем второй половинки в течение 627-626-х годов до н.э. В Уруке при этом правил ещё один сын Ашшурбанапала по имени Син-шар-ишкун (ок. 623-612 до н.э.).

Но весь этот ассирийский бардак вскоре стал совершенно неважен. И вот, почему. Ещё в 627 году до н. э. умер вавилонский царь Канадалану, после чего Вавилон вообще не признал никакого царя, а стал датировать свои документы фиктивным продолжением правления уже умершего Кандалану. Как сигнал к действию это воспринял царь Приморья Набопаласар, который сначала захватил Урук, потом осадил Ниппур, и хотя его оттуда прогнали, это не помешало ему уже в 626-м объявить себя царём Вавилонии, коим он и пробыл с того года и до своей смерти в 605-м году до н.э., оставив своё Нововалинское царство своему знаменитому сыну Навуходоносору II. Но раньше, чем это случилось, он взял и некогда осажденный им Ниппур, и Ашшур, а в 612-м году до н.э. и Ниневию. Син-шар-ишкун, сын Ашшур-этель-илани, правивший с 623 по 61-й годы до н.э., чтобы не попасть в плен, поджёг свой дворец и погиб в пламени. Победители полностью разрушили Ниневию, оставив после себя только руины и пепелища. Так фактически и настал конец Ассирии.

Её территория ограничилась Харраном, где правил последний ассирийский царь Ашшур-убаллит II (612-609/05 до н.э.), но в 612-м он уже был стариком и долго не продержался. Несмотря на помощь египтян, решающее сражение под Каркемишем закончилось для остатков ассирийской армии и их союзников поражением, что поставило жирную точку и на истории Ассирии, и на истории её последнего царя. Не знаю, есть ли об этом художественные произведения, но сегодня я бы хотела вернуться ко времени, когда Ассирия ещё была в самом расцвете под властью Асархаддона, и поделиться необычным чтивом о нём:

«Ассирийский царь Асархадон» Л.Н. Толстого

Время действия: VII век до н.э.

Место действия: Ассирия

Интересное из истории создания:

Не все знают, но Л.Н. Толстой был не только хорошо знаком с буддизмом, но и конкретно им проникся. Рассказывают про него такую историю:

"В 1847 году девятнадцатилетний граф Лев Николаевич Толстой по причине недуга пребывал в Казанском госпитале. Там он познакомился с буддийским монахом, на которого в пути напал разбойник, ограбил его и нанес ему ранения. При более подробных расспросах, Толстой к своему удивлению узнал, что монах, следуя принципам буддизма, не оказал грабителю сопротивления, а, закрыв глаза и читая молитву, спокойно ждал смерти. От буддийского монаха он впервые узнает о принципах закона «ахмисы» (ненасилия)".

После этого мир его уже не был прежним, и он успел перевести множество буддийских притч и сказаний, а в 1905-м году даже вышел его краткий очерк о жизни Будды "Сиддхардха Гаутама, прозванный Буддой”. Двумя годами ранее, в 1903-м году, он написал рассказ "Ассирийский царь Асархадон", который в том же году был опубликован в "Посреднике". Казалось бы, что могло быть общего у древнего ассирийского завоевателя и у буддистов? А вот сейчас расскажу, что надумал об этом наш классик.

О чём:

Начинается всё с того, что царь Асархадон захватил и разорил очередное царство, а его царя, Лаилиэ (видимо, не имеющего реального исторического прототипа), взял в плен и вот, мучился от бессонницы, решая, как бы поудачнее царька казнить. И тут явился ему старец и спрашивает, мол, что, не спишь? И каким-то образом загадочный старикан уже знал, что Асархадон не только не спит, но и почему, и после озвученного царем признания, огорошил его заявлением: "Да ведь Лаилиэ это ты". Царь Асархадон, покрутив пальцем у виска заявил, что он - это он. Но старец не унимался и пообещал доказать обратное. Асархадона захватило любопытство, и он согласился на эксперимент. И тут случилось с ним странное. Рассказ короткий, и я могла бы его весь процитировать, но не буду, а процитирую самую мякотку в конце, когда царь "прозрел".

Отрывок:

"...— Да это не может быть, — думает он, — я, верно, сплю. Это сон. — И он делает усилие, чтобы проснуться. — Ведь я не Лаилиэ, я Асархадон, — думает он.

— Ты и Лаилиэ, ты и Асархадон, — слышит он какой-то голос и чувствует, что казнь начинается. Он вскрикивает и в то же мгновение высовывает голову из купели. Старец стоит над ним, выливая ему на голову последнюю воду из кружки.

— О, как ужасно мучался я! И как долго! — говорит Асархадон.

— Как долго? — говорит старец. — Ты только что окунул голову и тотчас опять высунул ее; видишь, вода из кружки еще не вся вылилась. Понял ли ты теперь?

Асархадон ничего не отвечает и только с ужасом глядит на старца.

— Понял ли ты теперь, — продолжает старец, — что Лаилиэ — это ты, и те воины, которых ты предал смерти — ты же. И не только воины, но и те звери, которых ты убивал на охоте и пожирал на своих пирах, были ты же. Ты думал, что жизнь только в тебе, но я сдернул с тебя покрывало обмана, и ты увидал, что, делая зло другим, ты делал его себе. Жизнь одна во всем, и ты проявляешь в себе только часть этой одной жизни. И только в этой одной части жизни, в себе, ты можешь улучшить или ухудшить, увеличить или уменьшить жизнь. Улучшить жизнь в себе ты можешь только тем, что будешь разрушать пределы, отделяющие твою жизнь от других существ, будешь считать другие существа собою — любить их. Уничтожить же жизнь в других существах не в твоей власти. Жизнь убитых тобою существ исчезла из твоих глаз, но не уничтожилась. Ты думал удлинить свою жизнь и укоротить жизнь других, но ты не можешь этого сделать. Для жизни нет ни времени, ни места. Жизнь мгновения и жизнь тысячи лет, и жизнь твоя и жизни всех видимых и невидимых существ мира равны. Жизнь уничтожить и изменить нельзя, потому что она одна только и есть. Все остальное нам только кажется.

Сказав это, старец исчез...".

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Что я обо всём этом думаю?) Что это максимально странно. То есть об интересе Толстого к буддизму и всякому такому я вроде даже и слышала. Но этот рассказ, написанный им, меня всё равно поразил...потому что где-то относительно недавно я читала вот практически такую же историю, с другими действующими лицами, но с тем же посылом - переселение душ не линейно, а всё живое вокруг, в сущности, одна душа, которая пробует всё новые и новые формы и роли, без оглядки на время, и так до тех пор, пока не перепробует все и не прекратит порочный круг насилия и страдания. Прямо в рассказе Толстого об этом не говорится, но это вытекает из логики повествования. Я вообще-то скептически отношусь к этому писателю, написан этот рассказ в его манере, которую я так не люблю, но в то же время идейно и атмосферно он вышел просто потрясным. Так что всем, кто хочет выйти из-под гнета "Войны и мира" и взглянуть на творчество Толстого с внезапного ракурса, рекомендую с этим рассказом ознакомиться, если это ещё не случилось. Ну а бонусом сегодня добавлю стихотворение В. Брюсова:

"Ассаргадон ассирийская надпись

Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон.

Владыки и вожди, вам говорю я: горе!

Едва я принял власть, на нас восстал Сидон.

Сидон я ниспроверг и камни бросил в море.

Египту речь моя звучала, как закон,

Элам читал судьбу в моем едином взоре,

Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон.

Владыки и вожди, вам говорю я: горе!

Кто превзойдет меня? кто будет равен мне?

Деянья всех людей — как тень в безумном сне,

Мечта о подвигах — как детская забава.

Я исчерпал до дна тебя, земная слава!

И вот стою один, величьем упоен,

Я, вождь земных царей и царь — Ассаргадон".

(17 декабря 1897)

Список прошлых постов сюда не прикладываю, но ссыль на прошлую статью об Ассирии приложу:

Глава 4 Кассии, каспии и касситы

(Часть 1)

Кассиопея, Кассий Херея и Касьян, что общего в этих именах?

-Этимология, то есть происхождение имени, - ответит иной начитанный товарищ. - Ведь кассий выводится от латинского cassus - пустой.

Это официальная версия ребята и доказывает она, вы уж простите за грубость, лишь пустоту в головах у официалов. Почему? Торопиться не будем, давайте посмотрим на следующие имена: Кассандра, Кассильдея, Кассиана, Кассиус, Кассин, Касс, Кассиль. Теперь припоминаем имена начинающиеся на касп-: Каспиан, Каспер, Каспар (Гаспар). Затем Каст-. Каститис, Костас, Кастилиаш.

Одних имён недостаточно, берём топонимы. Тут и Каспийское море и малоизвестный Коссин в Сибири. В Европе тысячи кассиподобных топонимов, встречаются они и на Ближнем Востоке. От топонимов переметнемся к этнонимам (названиям племён). Это, уже известные нам каспии, обитавшие у Каспия, затем трикассы-велиокассы-бодикассы в Галлии времён Цезаря и наконец, касситы Кар-Дуниаша.

Теперь вопрос! Откуда такое количество кассиев, велиокассов, Каспаров, Касьянов, Каспианов, Кассандр в этнонимах, топонимах, именах и прочем? Ответить на это можно и так и сяк. Вон Кассиана выводят из пустоты, Каспара из чего то другого, велиокассов из галльского "кучерявый". Короче каждого Кассия из чего-то да и выводят.

Тогда поставим вопрос по-другому: чем занимались эти самые кассии-кашшу-касситы?

Ну на это ответить гораздо проще, они торговали касситеритом - сырьём необходимым для производства бронзы в мире Бронзового века.

К чему мы приходим? А к той гипотезе, что Кассий и ему подобные, произошли не от пустоты (cassus) в чьих то головах, а от межплеменной касты, занимавшейся добычей и доставкой оловянной руды, бронзы и других ценных товаров, во владениях охваченных арийскими археологическими культурами эпохи Бронзы. А это, дорогие мои, вся Европа, Ближний Восток, Средняя Азия и часть Дальнего Востока. Усекли?

В своё время, именно разветвлённая международная торговля послужила толчком к созданию великой протоимперии Севера. Она связала между собой воедино первые европейские протогосударства и держала их вместе до самой Катастрофы. В развитой торговле была сила Империи, в ней же скрывалась её погибель. По торговым путям будущие завоеватели пробрались во все закоулки огромного, но рыхловатого протогосударства, а набрав силу, просто взорвали его изнутри.

Тут кстати ещё одно дополнение. Именно существование касты торговцев объясняет наличие в древние времена такого количества малополезных для боя в северных широтах колесниц (или двухколесных повозок - тут ведутся споры), тех самых , которые археологи выкапывают из захоронений.

Колесницы обеспечивали быстроту и безопасность торговли ценным товаром. Племенам владеющим колесницами, было легче контролировать торы - торговые пути Бронзового века. При неприятностях у одного военно-торгового отряда, ему в помощь отправлялась другая колесница (двуколка), груженая оружием и сопровождаемая бегущими рядом солдатами. Если враг был многочисленным, что тогда было редкостью, колесница мчалась назад за подкреплением, а оставшиеся рядом воины, старались блокировать передвижения противника, до подхода основных сил. Повторю, в ту эпоху, люди не очень то любили битвы и прямые боестолкновения.

Народ обладавший приученными к упряжке, выносливыми лошадьми и промышленностью способной выпускать (и чинить!) лёгкие колесницы, против распространённых в раннем бронзовом веке (3500-2500 гг до н. э.) тяжёлых телег, получал взрывное преимущественно перед соседями.

Но давайте подумаем. Так просто, на коленке , такую промышленность не сделаешь, для её возникновения нужны были предпосылки. И в первую очередь, наличие более близкого к оседлому хозяйства. Этим хозяйством на северах обладали в то время лишь арья, которые арали ары (азартно наяривали яры), то есть обрабатывали выжженные участки леса дававшие огромные урожаи. Поняли мою мыслю? Так вот, наличие высокопроизводительного сельского хозяйства толкало вперёд промышленность, а та ещё сильнее разгоняла сельское хозяйство. Вместе они толкали прогресс и производительность труда, а это способствовало взрывному росту населенияд. Оп-па! Достаточно быстро земли населённые ямниками - носителями R1b (эрбинами на жаргоне альтернативных историков), становятся территорией носителей R1a (эрастов или ариев на том же жаргоне) .

Дальше-больше. Поскольку арийские культуры изначально были генетически родственны более ранним Культурам Боевых Топоров, то, как-то внезапно и незаметно, без кровавых войн и курганов наполненных телами несчастных детей (обычай ямщиков, я вам напомню), Арийская Империя царствует от океана до океана, колесницы несутся по бескрайним просторам. Остальные народы попросту вынуждены подчиниться военно-торговому исполину. Этому исполину даже не надо посылать карательные отряды и тьмы воинов. Блокировав колесницами торговые пути (в том числе и внутренние) арии вынуждали подчиниться любой более-менее развитый народ, навязывали ему своих вождей и включали в систему Империи.

Но! Вернёмся к кассиям, хоть мы от них не сильно-то и отдалялись. Именно кассии (и каспии) играли ведущую роль во всей этой суете. Никакой воинской силы в эпоху Арийских завоеваний, не хватило бы для захвата и удержания столь обширных земель. Кассии осуществляли и торговлю и разведку и создание слоя дружественного населения(велиокассов, бодикассов и прочих). Затем, враждебная элита племени оттеснялась подальше и какой-нибудь Касьян становился вождём. Торговля и добыча ценных металлов окончательно переходили в цепкие арийские ручки. Арийские оккупационное правительство торжествует!

Казалось бы гениально и просто, но Катастрофа показала, что на каждую хитросделанную систему найдётся своя противосистема.

Надеюсь теперь вам моя идея понятна. Распространённость касси-, касти- и каспиообразных имён и топонимов с этнонимами, объясняется тем местом, которое в древнем мире занимало военно-торговое сословие кассиев.

Касьян, Касьян, Каспиан означало в таком случае не пустоту мысли и упоротую тупость официальной науки, которая бесписьменные культуры пытается описать письменными источниками более поздней эпохи, а принадлежность к торговой касте бронзового века. Аффикс -ан и -ян в таком случае ровно тот же, что и сейчас.

-А где доказательства? Где манускрипты и глиняные таблички с нацарапанными на них знаками, которые подтвердят всё, твою правоту? Цезарь сказал, что велиокассы это галлы, а каспии известны именно, как индоиранцы! Почему мы должны верить не им, а в твой бред?

Так скажет любой представитель официальной науки. Здравый смысл это не про них. Те письменные доказательства, которые имеются, вы уже понимаете, можно истолковать как угодно. Вплоть до "народов моря" и "ахейской Греции".

Горестно вздохнув, идём дальше и попытаемся дать представление о касситах, каспиях, велиокассах в рамках моей теории

Первыми идут касситы - кашшу, основатели государства Кар-Дуниаш (1800-1200 г. до н. э.).

Это полудикие (с точки зрения обитателей Шумера, Ашшура и Аккада) горцы, обитающие в горах Западного Ирана в верховьях реки Диялы. Несмотря на свою дикость, они, ни с того ни с сего, стали вдруг обладателями колесниц, приученных к упряжке лошадей, бронзового оружия и кучи ништяков, которыми можно было выгодно торговать. В Западном Иране, они не были аборигенами, а свалились откуда-то с севера, вытесняя на юг местных негроидов. Уже имевших развитую цивилизацию, кстати.

Эти самые касситы, создали на месте будущих Мидии, Персии и Ирана государство Кар-Дуниаш (1800 года до н. э.), оттуда обрушились на Вавилон, (крайне своевременно воспользовавшись его конфликтом с хеттами в 1531 году до н.э.) завоевали и присоединили к государству Кар-Дуниаш, правила которым, так называемая касситская династия Вавилона.

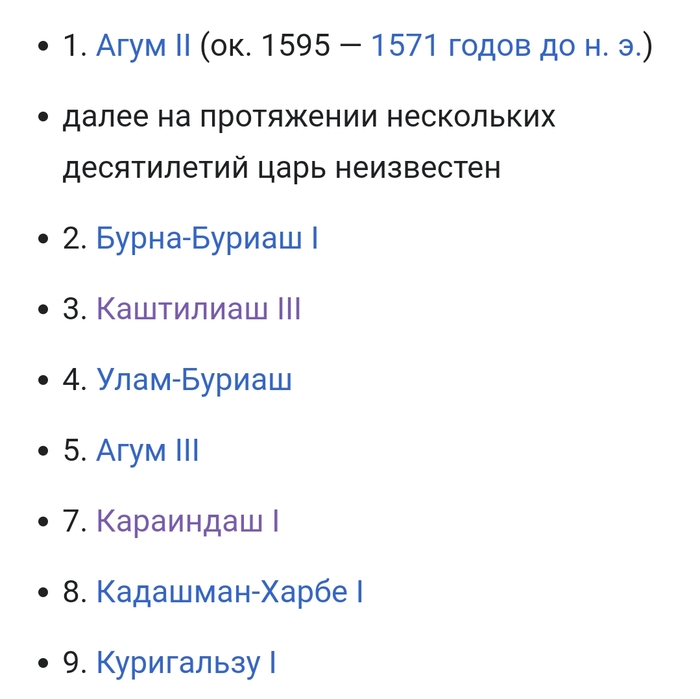

Довавилонские цари касситов.

Тут касситы наконец-то захватывают Вавилон...

Если по каспиям, велиокассам мы имеем скудные источники, то по касситам можно говорить гораздо более уверенно. Сохранились многочисленные письменные упоминания о них, известны именна их богов, царей, военачальников, известны слова их языка. Но увы! Язык не индоевропейский, имена царей и богов на первый взгляд или семитские или индоиранские... Что ж, а мы посмотрим вторым взглядом!

Сначала расшифруем этимологию слова кассии (кашшу), глядя на него с моей колокольни. Подсказку даёт касситерит - оловянная руда. Возможно ли предположить что кассии - это не только те, кто торгует, но и те, кто добывает (копает) эту самую руду? Преодолевая сомнения, лень и неистребимую тягу к бессмысленным сериалам, кинулся я перебирать слово "копать" в разных языках и наткнулся на литовское "casti" - копать. Из этого слова вывожу первое предположение, что кассии - копальщики. Сразу понятно, почему второе название у них это каспии. А потому, что каспии по произношению ещё более близко к casti!

Является ли данное изыскание неопровержимым доказательством того, что кассии и каспии произошли от "casti"? Конечно нет, а для официалов и подавно. По их мнению, литовского языка тогда вообще не существовало, а предки литовцев общались между собой на языке жестов.

Кстати "касти" прекрасно объясняет почему многие цари касситов носили имя Кастилиаш. Посвящённый божеству-покровителю кашшу, Кастилиаш, по логике должен был носить имя Кассилиаш, или кашшулиаш. Почему же тогда его имя Кастилиаш? А вот как раз и потому, что касситской элите было памятно ещё происхождение этнонима от слова "casti".

Предположив происхождение хотя бы одного из касситских имён из литовского языка, мы не поленимся предположить происхождение ещё нескольких имён из арийской группы языков (балтских, славянских или латинских). Тут сразу скажу, что большинство имен для непривычного уха являются сущей абракадаброй. Тэээкс. Ну что ж, для начала попробуем вслушаться в их музыку.

Итак, до захвата Вавилона, касситами правили: Гандаш (1744-1726 до Н. э.), Агум1 Большой (1726-1704 гг. до н.э.), уже упоминаемые Каштилиаши 1 и 2 (1704-1671 гг. до н.э.) .

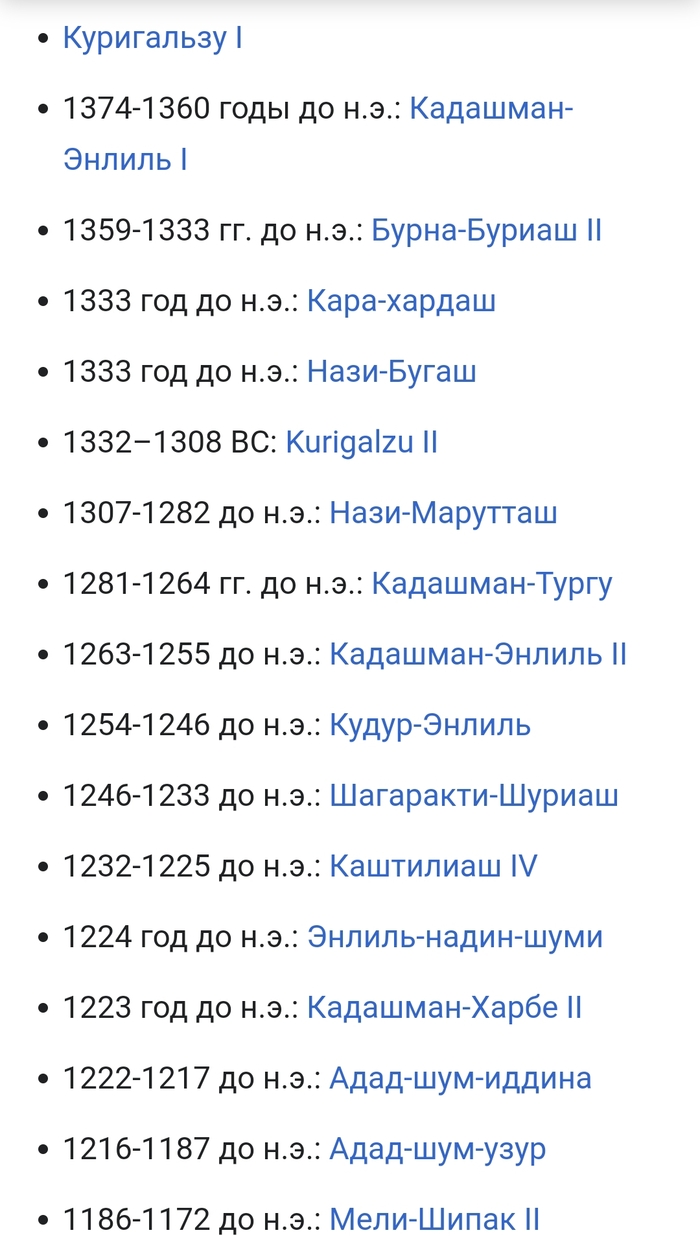

Затем идут малопонятные: Ушши, Абиратташ, Урзикурумаш, Кхарбакхаш, Типтакзи, Атра... После захвата Вавилона: Агум ll Как-Риме (1595-1571 гг. до н.э), затем, после одного-двух неизвестных царей, Бурна-Буриаш l (во второй половине 16го века до н.э.)...

Тут мы, пожалуй, приостановим наше, становящееся уже нудным, перечисление. Так и затосковать недолго! Нас интересуют имена, которые можно расшифровать с точки зрения моей (надеюсь уже нашей) теории, т.е. напоминающие славянские, балтские или имеющие сходство с латинскими. Гандаш, Урзикуруммаш и Атра пока что идут мимо.

В первую очередь попробуем расшифровать такие: Нази-Бугаш, Нази Марутташ, Бурна-Буриаш, Шагаракти Шуриаш, Караиндаш.

Первым берем славного Бурна-Буриаша.

У западных славян до сих пор встречаются имена Барна и Борна. Во второй части имени - Буриаш, без всяких натяжек видим Бурьяс - Бурья, повелитель бури. Богом ветров и бурь он является и у касситов.

Что можно предположить? До Перуна, праславяне поклонялись Бурье, приставляя уважительное окончание -ья, чтобы отличить от собственно бури? Конечно! Люди тогда мыслили просто и поклонялись тому что видели, а не всяким, Симургам, Асгардам Ирийским и т. д.

-Хе! - скажет тут какой нибудь грамотей. - Ты же сам выше привёл картинку, где Бурна-Буриаш легко и просто расшифровывается по-аккадски: "поставленный Буриашем". В чем дело? Может и Мардук-аппла-иддин это тоже древнеславянский вождь?

-Спокойно ребятки, - отвечу я. - Мы не делаем скоропалительных выводов, а разрабатываем гипотезу.

В аккадскую расшифровку Бурна-Буриаша я не верю по нескольким причинам.

Аккадские имена касситских царей звучали полностью по-аккадски. Пример тот же Мардук-апла-иддин. И появляться они начали уже ближе к закату державы. Если надо было назвать по местному обычаю царя с ИЕ именем, то его так и говорили полностью по-аккадски. К примеру Шагаракти Шуриаш это Атанах Шамаш.

Буриаш, Шуриаш, Бел и подобные имена,были как правило эпитетами для аккадских божеств. Шуриаш к примеру эпитет аккадского Шамаша, Бел эпитет Мардука и Ашшура, Марутташ эпитет Нинурты. Т. е. изначально Буриаш был индоевропейским богом и смешивать аккадское слово с индоевропейским именем было бессмысленно. Если бы слово "Бурна" было аккадским "поставленный", то и божество взяли бы тоже аккадское.

В имени Мардук-апла-иддин, имя божества ставится спереди, как и в остальных подобных. Бурна-Буриаш ставит имя божества сзади конструкции, что явно говорит о его неаккадской традиции. Впрочем есть имена звучащие полностью по-аккадски, но с ИЕ конструкцией. Кудур-Эллиль например.

Короче спорить можно и это радует, я вам скажу!

Теперь Нази-Бугаш. "Бугаш" официалы (и я тут с ними полностью согласен) выводят от индоевропейского бхага, бага, бог. С "нази" у меня вышла некоторая заминка, пока в одном пыльном манускрипте не откопал, что князь по-касситски звучит "янзи", а по-семитски " нази". Круто ведь, да?! Даже удивительно, что 3800 лет назад на Ближнем Востоке использовали слова настолько похожие на славянское! А ведь, по мнению официалов, славянских языков тогда даже в замыслах не существовало! Нази-Бугаш или Князь-Бог вполне себе понтовое имечко для древнего царя.

То же касается и имени Нази-Марутташ. Маруты это божественные колесничие в индоевропейской мифологии, но на севере, за редким исключением, они произносились как Марты. Напомню, что марий в арийскую эпоху был пешим воином, а март - колесничим. От этого самого марта произошёл Марс - альбский бог войны, март месяц-воин прогоняющий зиму, Марта (Маруся) - женщина принадлежащая марту (маруту), Мартин (Мартын) - сын марта и т. д. Короче, вы поняли Нази-Марутташ это Князь-Марут, Князь во имя бога-колесниц.

Учёные придумали перевести с аккадского "нази“, как тень. Прикол в том, что индоевропейский Марутташ это аккадский Нинурта. По хорошему если "Нази" аккадское слово, то вместо Нази Марутташа должен быть Нази-Нинурта (Тень Нинурты).

Словосочетание Нази-Марутташ, при аккадском прочтении "нази" и индоевропейском "Марутташ ", имеет то же звучание, что и “Султан Ярослав Мудрый". Т. е. непонятно и неприятно и аккадцам и индоевропейцам из числа касситов. Ещё раз повторю - индоевропеизация касситской державы была невелика, язык был неиндоевропейский, и использование аккадско-индоевропейских титулов не имело смысла. А вот использование семитского жаргонизма "нази-князь" для титула явно индоевропейского правителя касситов, как раз очень логично. Оно было понятно и индоевропейцам (касте кассиев) и семитам (их ближайшим помощникам). Этот титул сразу даёт понять характер завоевания юга северными индоевропейцами (грубо говоря, арии пользовались постоянной распрей между аккадцами и пустынными семитами и настороженным отношением их обоих к индоиранцам).

Следующий Караиндаш. Инду (не Индру!) вы, я надеюсь, узнали. Инда это покровитель виндов-вендов-внетов и прочих венейев. Бог-покровитель не столько обездоленных, сколько тех, кто садится на шею этим самым обездоленным, и изображает из себя венда-защитника. Если кто забыл, Говинда - защитник коров, один из эпитетов Кришны.

Кара это гора, у более поздних ассирийцев означающая ещё и оборонительный насыпной вал. На северах кара встречается в названии Карпаты, в значениях камень, гора и т. д.

Таким образом: Караиндаш - Гора-Защитник или Бог-Заступник подобный горе. Вместе с Караиндашем мы, конечно же, должны вспомнить Кар-Дуниаш (часто пишется Карадуньяш) где Кар (Кара) тоже гора, а Дуниаш это Дунья - повелительница дунов-духов. У нас сохранилась Дунья в имени Дуня, как ни странно, помнят её и неоязычники, среди гор фантазийного мусора умудряющиеся выковырять крупицы истины. У западных славян, Дунья, так и осталась Дуньей, вспомним неукротимую Дунью Муятович. Сохранилась Дунья в своем первоначальном произношении и значении у семитов (арабов). У них она означает Вселенную. У официалов на Кара Дунью- Кардуниаш есть аж две версии. Более простой выглядит "земля (ias)Халдеев (kardun)". Комментировать не буду ввиду абсолютного примитивизма.

Шагаракти-Шуриаш. Шуриаш это Сурья, в этом никто не сумлевается. Несколько сложнее доказать, что праславяне поклонялись Сурье. Сложно, но можно. Этим мы займёмся в будущих главах. А вот Шагаракти... Как это понять? Догадка у меня есть, но... Ладно! Решусь!

Давайте представим, что имена касситских царей это не эпитет самого царя, приправленный имечком бога-покровителя, а конкретно эпитет и имя самого божества. В таком случае все имена звучат просто и логично. Бурна - Буриаш это Бурна Буря, Нази-Бугаш и Нази-Марутташ это Повелитель (князь) Бог и Повелитель Марут. Караиндаш и Карадуньяш это Гора Инда и Гора Дунья. И наконец Шагаракти Шуриаш это Сгорати (сгорающий) Сурья.

Такая расшифровка, тоже должна иметь место быть. Уж поверьте, она не менее логична, чем смесь аккадского эпитета с индоевропейским именем божества.

Повторюсь. Как видите, нет никакого смысла мешать аккадский эпитет с индоевропейским именем божества. Скорее всего, все цари с ИЕ именами имели второе, чисто аккадское имя, для покоренного этноса.

На этом позвольте прервать на время мой рассказ. Гигантские объемы текста плохо перевариваются нынешним сайтом, поэтому их желательно дробить. Часть 2 этой главы я, надеюсь, скоро выложу.

Итак. Какая проповедуется идея в этой главе? Как говорил один хорошо мне знакомый японо-русский еврей: "Середина меж двух крайних точек зрения, ещё не факт, что истина." А тут я вас призываю занять как раз среднюю точку зрения между моей гипотезой и офиц. теорией. Из этой позиции ясно видны, как несуразности в официальной версии, так и неизбежные перегибы в моей. Если моя гипотеза шокирует новизной, то в официальной теории,кроме основного косяка (ничтожно малое время для развития нынешних европейских народов), чем дальше тем больше заметны натягивания совы на глобус.

Автор: Соловко Евгений Владимирович

Глава 1 Арии или арья?

Глава 2 Вандалы и при чем тут венды

Глава 3 Катастрофа Бронзового века. Падение великой империи

Глава 4 Кассии, каспии, касситы