ВЕНЕДЫ БРЕТАНИ - моряки Атлантики, хозяева «Балтийско-Ла-Маншского коридора» и их гибель в «войне Цезаря» (1208–1220 гг. н. э.)

КТО ТАКИЕ ВЕНЕДЫ БРЕТАНИ

• лат. Veneti, самоназвание *Gwened > брет. Gwened, фр. Vannes;

• кельто-лигорийская речь, но этноним не из обще-индоевроп. *wen- ‘свой, дружественный’, а от ПИЕ (рус) КОЛО-ВЕНЕ→ КОЛВЕНЕ → КОЛВЕНДЬ → ВЕНЕДЫ, лат. Venedi. (тот же корень у полабских венедов);

• ядро — восточная Арморика: залив Морбиан + эстуарий Луары; главный оппидум Darioritum (нынешний Ванн).

В античных источниках они всплывают один-единственный раз — «морская война Венетов с Цезарем, 56 г. до н. э.».

Сдвиг Δ ≈ +1260 лет, принятый в альтернативной хронологии, переносит этот эпизод в 1200-е годы нашей эры.

Отсюда новая нить: Венеты живут, торгуют и воюют вплоть до XIII в., пока их флотилию не сокрушает рейд «римского» (на деле имперско-папского) экспедиционного корпуса.

1. ТОРГОВЫЙ «КОСТЯК» ДО XIII в.

1) Рыбий клей + соль Арморики (VII – IX вв. н.э. = 500 – 300 гг. до н. э.)

соляные болота Guérande дают первый экспортный товар;

бочонки отправляют вдоль Ла-Манша к Дувру, оттуда уже на Эльбу.

Соляные болота использовались для выпаривания соли из морской воды. Соль из этого региона в Средние века называли «белым золотом Бретани». Она была ключевым товаром на «Соляном пути» (фр. Route du Sel), который связывал побережье с внутренними районами Европы.

В XII веке бретонские герцоги ввели «соляной налог» (droit de quint), согласно которому пятая часть добытой соли шла в казну. Это закрепило за регионом статус экономически стратегической территории.

До римлян (до XIII в.) на бретонском языке соляные болота называли:

Gwern-glann — «болото у берега»;

Glazig — «зелёное место» (из-за водорослей в каналах);

Mor-glaz — «синее море» (отсылка к цвету воды в бассейнах).

Соль на бретонском была известна как «halen».

Римляне после захвата соляных болот региона Пеи-де-ла-Луар (исторически часть Бретани), также активно продолжали соледобычу. Археологические находки (например, керамические сосуды для транспортировки соли) подтверждают древние методы добычи.

2) Янтарно-меховой поток (X – XI вв. = 300 – 100 гг. до н. э.)

прибалтийский янтарь шел через Ribe – устье Шельды – Noirmoutier – Vannes;

обратно — винные амфоры Бордо и олово Корнуолла.

3) Золотой век коридора (≈ 1120-1200 гг.)

появление клинкерных «венетских каррак» ("бретанских каррак") водоизмещением 40-60 т;

три сезонных конвоя:

1) январь — соль + ткани Фландрии → Данциг;

2) май — мёд, воск, пушнина Балтики → Ванн;

3) сентябрь — вино и шерсть Аквитании → Брюгге, Берген.

пошлина 2 % ad valorem взимается коллегией «magistri maris Gwened».

Археология подтверждает схему:

в гавани Vannes-Port-aux-Vins слой ХІІ в. даёт балтийские керамики типа Pingsdorf B, куски королевского янтаря 40–60 мм;

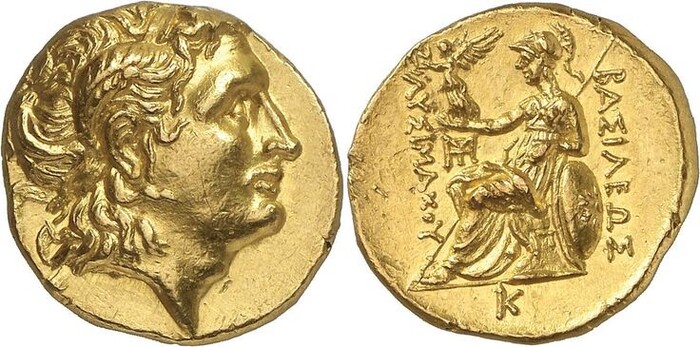

в Бирке (швед. оз. Меларен) — дублированные свинцовые пломбы «+GVENITIO+».

2. СОЦИАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ

• «Двенадцать портов» (duodecim portus Veneticorum) — документ 1191 г.:

Vannes, Auray, Quiberon, Crozon, Noirmoutier и др.; каждый обязан выставлять по 3 корабля > 40 тонн и 60 воинов.

• Высшая власть — морской совет *Kaer-Wened. Председатель — «magister navium», избираемый на 4 года.

• Религия — христианство с кельто-венедскими пережитками: вотивные свинцовые якоря с вырезанным именем «Maponos» (‘Сын’), праздник Equitia (конец мая) = древний ритуал первого выхода в море.

3. ПРЕДЕЛ КОНТРОЛЯ: МОРСКОЕ АДМИРАЛТЕЙСТВО «VENETIAE»

Пример счета Za-02 (1187):

«pro vectura mellis Danici et pellium martiorum… recept. III solidi in portu Gwened» — «за провоз датского мёда и соболиных шкур получено 3 солида в гавани Ванна».

Фактически Венеты берут таможню на каждом рейсе между Балтикой и Бискайский заливом — это раздражает и английских, и нормандских, и особенно римско-папских купцов.

4. «VENETIC WAR» НОВОЙ ХРОНОЛОГИИ (1208-1220 гг.)

Классика Новая дата

56 до н. э. Цезарь прибывает в Арморику → 1208 н. э. — экспедиция кардинала Пьетро Капоччи с генуэзскими флотами.

Переговоры о заложниках → 1209-1211 гг. папские нунции требуют 20 заложников-купцов.

Весна 55 до н. э. — «морская битва» → 1219 г. битва при Quiberon: 220 галер Анконы + 60 «cogæ Francorum» ломают венетскую линию.

Осень 55 до н. э. — казнь старейшин → 1220 г.: 53 «magistri Gwened» увезены в Тоскану, казнены в Сиене (акт «Processus super piratis Armoricae»).

После 1220 г. торговый устав duodecim portus аннулирован, гавани переданы бургундским и генуэзским факториям; коридор «Балтика — Ла-Манш» перехватывает Ганза.

5. ПОСЛЕ РИМСКОГО ЗАХВАТА БРЕТАНИ

1225-1240 гг.

• изгнанники-венеды расселились в Корнуне (остров Бел-Иль) и в устье Шельды (fossatum Wenedy).

• эдикт герцога Пьера Моклерка: «nullus navis Gweneditana portum intrabit nisi sub vexillo ducis» — запрет частного флота.

1260 г. — последняя «венетская» пломба на янтарной гирде в Брюгге; дальше весь восточный импорт идёт с печатью HANSA.

1304 г. — хроника монаха Триора: «populus Gveneidez, quondam dominus maris, nunc inopes nautae alieno stipendio militant» («народ гвенедов, бывшие властелины моря, ныне бедные матросы на чужой службе»).

6. Что осталось от венедов Бретани

• Топонимы: La Guidel, Lanester < *lan-wened, река Laïta («река венедов»);

• Морское право: «jugeée de Vannes» — кодекс 1246 г. содержит параграфы о лоцманских караулах, слово man «человек-компаньон» встречается 82 раза;

• Народная память: в бретонских gwerzioù (песни-плачах) фигурирует образ Gwenedour môr ‘венед-моряк’, «чьи корабли шли дальше, чем путь чайки».

7. СВОДНАЯ ХРОНО-ТАБЛИЦА (по сдвигу +1260 лет)

Хроно-список соответствий по сдвигу +1260 лет

600–300 г. до н.э. (соль Арморики – янтарь Балтики) - 660–960 г. н.э. (ранняя торговая ось)

120–80 г. до н.э. (формирование «12 портов») - 1140-1180 г. н.э. (магистрат Kaer-Wened)

56 г. до н.э. (Цезарь → вторжение) - 1208 г. н.э. (генуэзско-папский флот)

55 г. до н.э. (морское поражение) - 1219 г. н.э. (битва при Кибероне)

54-50 г. до н.э. (упразднение союза) - 1220-1225 г. н.э. (казни, конфискации)

30 г. до н.э. (полная «Roman pax») - 1230-1240 г. н.э. (коридор под Ганзой)

8. ИТОГ

1) Венеды Бретани были не «локальным галльским племенем», а западным филиалом огромной северной торговой системы Руси Славян со столицей в Арконе, связывавшей Балтику и Бискай, и далее Венецию.

2) Их флот — более маневренный корабль-гибрид; именно поэтому Цезарь/Капоччи вынужден был бить их морем, а не сушей.

Корабль-гибрид между атлантическим коггом (характерным для Ганзы) и скандинавским кнорром (торговым судном эпохи викингов) под названием "бретанская каррака" сочетал черты обеих традиций. Такой корабль был символом догианзейской эпохи, когда гибкие гибридные суда соединяли Балтику, Атлантику и речные пути Европы.

«Бретанская каррака» (водоизмещение 40–60 тонн) - клинкерная венетская каррака

Синтез когга, кнорра и кельтских традиций Бретани, XII–XIII вв.

«Бретанская каррака» (водоизмещение 40–60 тонн) - клинкерная венетская каррака

«Бретанская каррака» (водоизмещение 40–60 тонн) - клинкерная венетская каррака

1. Конструкция корпуса

Форма:

— Округлое днище (как у когга) для океанской устойчивости, но с клиновидным носом (кнорр) для речного мелководья.

— Клинкерная обшивка из дубовых досок внахлёст, усиленная железными заклёпками и конопаткой из шерсти, пропитанной дёгтем.

Размеры:

— Длина 18–22 м (больше исходного кнорра, но компактнее ганзейского когга).

— Ширина 7–8 м для увеличения трюма, осадка 1,2–1,8 м (маневренность в реках и эстуариях).

— Высота борта 2,5–3 м — компромисс между грузовым объёмом и устойчивостью к волнам.

2. Паруса и вёсла

Парусное вооружение:

— Прямой парус площадью 80–100 м² (шерсть+лён), с системой верёвочных рифов для регулировки.

— Дополнительный малый парус на съёмной бизань-мачте (влияние средиземноморских каравелл).

Вёсельная система:

— 12–14 пар вёсел с уключинами, встроенными в планширь.

— Вёсла используются только в штиль или для входа в порт, чтобы не перегружать экипаж (25–30 человек).

3. Нос и корма

Носовая часть:

— Умеренно загнутый штевень с грузовой балкой для подъёма якорей и бочек.

— Отсутствие резных украшений (прагматизм торгового судна), но охранные руны на внутренней стороне бортов.

Корма:

— Съёмный центральный руль (как у коггов XIV в.), но с возможностью перехода на боковое рулевое весло в случае поломки.

— Площадка кормчего защищена кожухом из промасленной кожи от волн.

4. Грузовые и защитные элементы

Трюм:

— Вместимость 40–60 тонн (соль, зерно, железные слитки, керамика).

— Деревянные перегородки и сетки из верёвок для фиксации груза.

— Люки с брезентовыми покрытиями против воды.

Защита:

— Съёмные фальшборты высотой 1 м с петлями для щитов (24–30 штук).

— Платформа для лучников на корме, складывающаяся при переходе в открытое море.

5. Технологии венедов Бретани

1. Эволюция водоизмещения:

Увеличение до 40–60 тонн объясняется ростом торговых объёмов к XIII веку. Для сравнения:

— Кнорр: 15–30 тонн,

— Ранний когг: 50–80 тонн,

— Хольк: 40–70 тонн.

2. Причины исчезновения:

Появление пушек сделало низкобортные суда уязвимыми

«Крушение союза Бретани» (1208–1220 гг.) могло разрушить сеть, поддерживавшую гибридные корабли.

К XIV веку разделился на:

— Речные хольки (малая осадка, 30–40 тонн),

— Океанские когги (высокий борт, 100+ тонн).

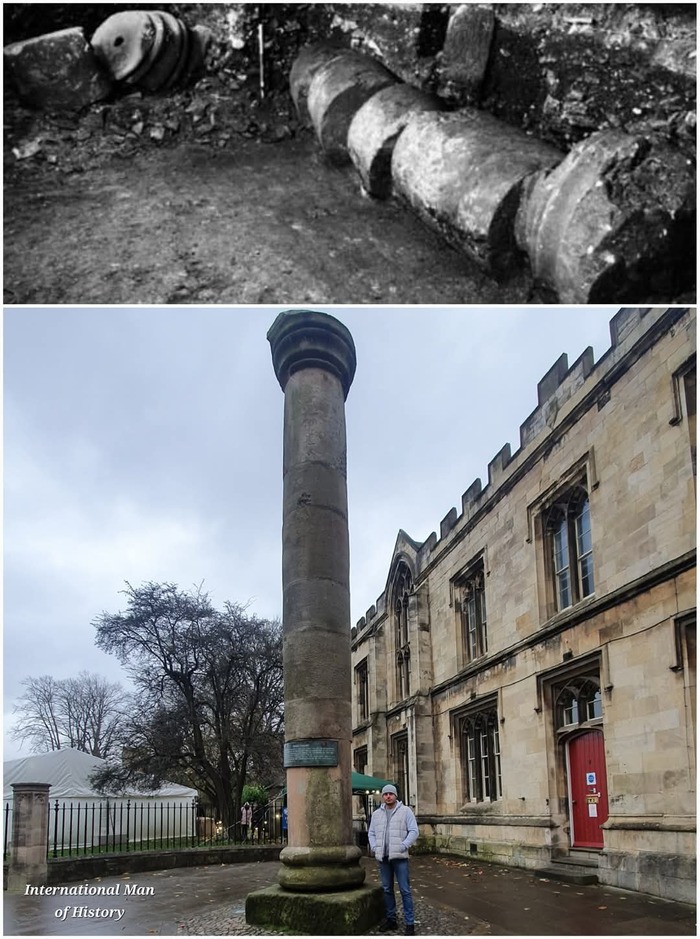

Археологические параллели

Корабль из Гокстада (кнорр IX века): демонстрирует клинкерную обшивку и вёсельные порты.

Бременский когг (1380 г.): показывает эволюцию в сторону высокобортных судов с центральным рулём.

Славянские ладьи (например, находки в Ральсвике): аналогии по малой осадке и гибридным решениям.

Каррака адриатических венетов под названием «венецианская каракка», в начале XVI века имела следующие характеристики: длину 30 м (а не 18–22), ширину 10 (а не 7-8) м, высоту борта 6,5 м (а не 2,5–3), грузоподъёмность более 600 т (а не 40–60) и четыре мачты. На фок-мачте и первой грот-мачте были прямые паруса, на второй грот-мачте и бизани — косые. Экипаж составлял около 100 человек (а не 25–30).

3) Реальное крушение союза датируется 1208-1220 гг.; классическая дата 56 г. до н. э. – отражение в «античном зеркале» позднесредневековой папско-генуэзской экспедиции против независимых торговцев.

4) После разгрома коридор Baltic–La-Manche переходит под контроль Ганзы и нормандско-франкской короны; Венеты растворяются в бретонском населении, сохранив память лишь в песнях и горстке морских терминов.

Так закончилась почти шестивековая история «народа-посредника», державшего в руках самую длинную водную артерию средней Европы — от янтарных дюн Самбии до соляных болот Геранда.