Медицинская помощь римских легионов

Римские военные медики обладали обширными знаниями о лечебных свойствах растений и трав, которые были эффективны при заживлении ран и заболеваниях.

Марк Теренций Варрон (116–27 до н. э.) -- римский учёный и писатель под покровительством Августа, признавал важность микроорганизмов в патогенезе болезней задолго до того, как Луи Пастер сформулировал микробную теорию: «При строительстве… следует проявлять особую осторожность, размещая её [больницу] у подножия лесистого холма, где она будет открыта целебным ветрам. Следует проявлять осторожность там, где поблизости есть болота, потому что там размножаются некоторые мельчайшие существа, невидимые глазу. Они распространяются по воздуху и проникают в организм через рот и нос, вызывая серьёзные заболевания». (Варрон, «Rerum Rusticarum di Agri Cultura», книга III).

Плиний Старший подробно описывает это в своей «Естественной истории»: «Немытая шерсть даёт множество средств… применяемых… с мёдом к старым язвам. Раны она заживляет, если обмакнуть в вино или уксус… Яичные желтки… применяются от дизентерии вместе с пеплом скорлупы, соком мака и вином».

Хотя их знания были скорее эмпирическими, но методы тщательно проверены на поле боя и, следовательно, более эффективны, чем многие из тех, что были доступны большинству армий до XIX века.

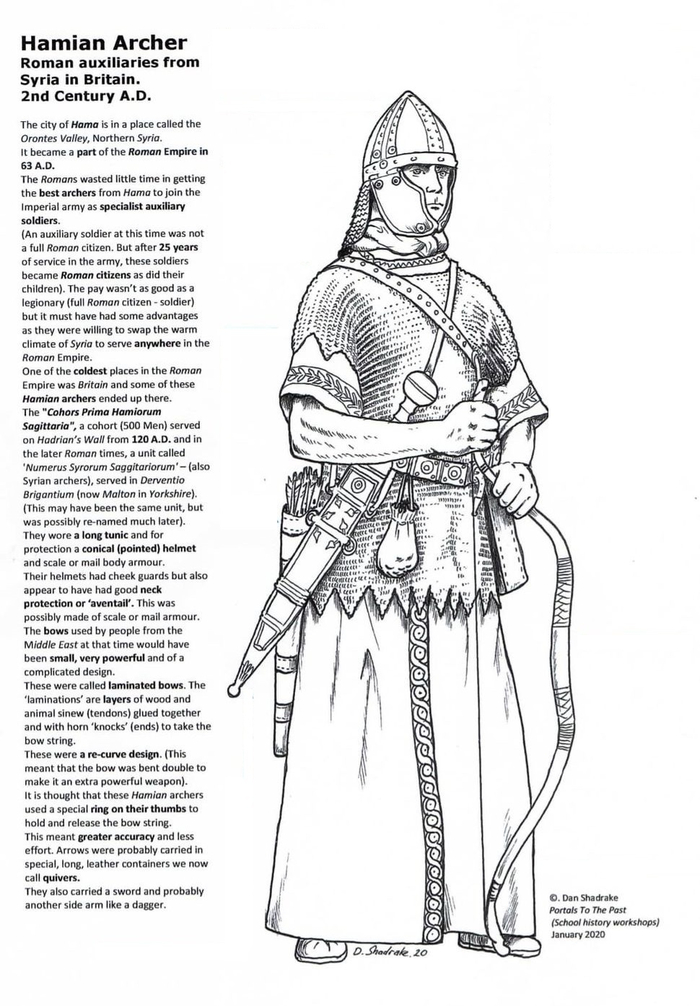

Руководителем медицинской службы легиона был главный врач, которого называли просто Medicus. Ранг Medicus неясен, но вероятно, был на одном уровне с рангом младших военных трибунов. Главному врачу подчинялись 10 medici ordinarii -- квалифицированные медики, которые отвечали за лечение солдат каждой когорты и имели звание optio, но не командовали на поле боя. Во время своего правления Август наконец даровал dignitas equestris, или социальное звание всадника, всем врачам, государственным и частным.

Ниже ординариев находились простые санитары, некоторые из которых были солдатами (milites immunitys). К последним относились капсарии (перевязчики ран, от слова capsa — разновидность ящика, в котором они носили бинты) и сепласарии (мазатели), которые раздавали лекарства.

Постоянные гарнизоны и форты регулярно получали лекарства и ингредиенты для их приготовления, а медики также изобретали собственные растительные средства. Римская диагностика и лечение пациентов часто представляли собой сочетание заимствованных у греков лекарственных средств и некоторых местных практик.

Должности медика легиона и медика когорт подчинялись претору или командиру лагеря, который мог быть легатом, но чаще всего подчинялся самому легату. С каждым лагерем и каждым родом войск был связан свой медицинский корпус.

Археологи обнаружили тайники с хирургическими инструментами в руинах римского военного лагеря в Бадене с госпиталем на двести человек, и это свидетельствует о том, что там размещались медицинские работники.

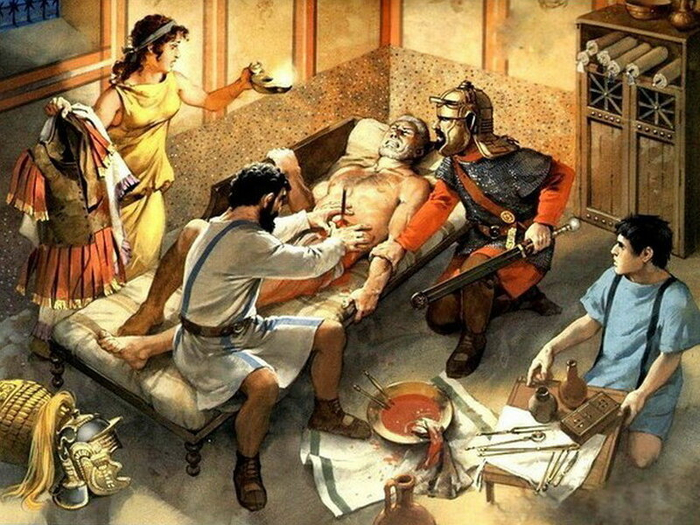

Римские хирурги носили с собой набор инструментов, который включал щипцы, скальпели, катетеры и экстракторы стрел. Инструменты имели разное применение и кипятились в горячей воде перед каждым использованием.

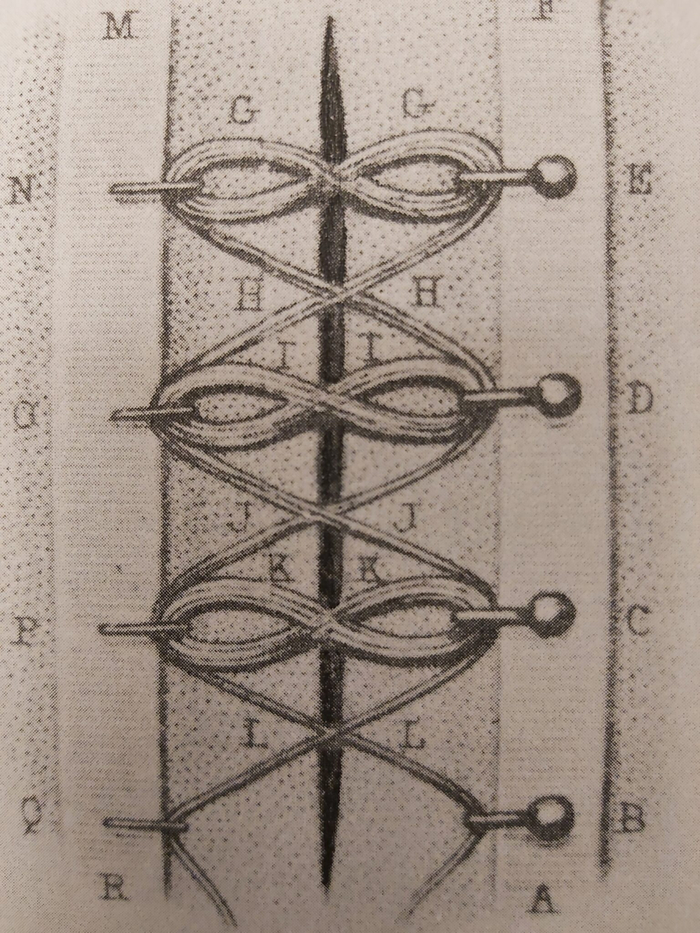

Зашивание ран иглой и ниткой не отличалось от современного подхода, но если возникали опасения по поводу инфекции или воспаления, часто предпочитали технику фибул. Она заключалась в том, что через рану пропускали медные спицы, а затем обматывали их нитками в форме восьмёрки. Римский автор Цельс писал, что «фибулы оставляют рану шире… чтобы обеспечить выход скапливающейся в ней жидкости».

Некоторые хирургические инструменты, доступные римским военным хирургам, были весьма изобретательны. Специальные щипцы использовались для удаления костных фрагментов, а также для перерезания артерий и остановки кровотечения.

Dioclean cyathiscus (ложка Диокла) представлял собой изогнутый инструмент в форме ложки с небольшим отверстием у основания для извлечения наконечника копья или стрелы. Его вводили в рану, а затем слегка поворачивали, чтобы подцепить остриё, которое затем можно извлечь.

В хирургии хирурги использовали обезболивающие, такие как опий и скополамин (из белены) для лечения, а ацетум (кислота в уксусе) использовался для промывания ран. Вино, смешанное с миррой в достаточных количествах, составляло обезболивающее лекарство (а также яд для безнадежных раненых).

Солдатам давали такое вино, чтобы облегчить боль, или принимали в больших количествах, чтобы покончить с собой.