Бытует мнение, что в период правления в Германии Гитлера, США были врагом Третьего Рейха. В действительности отношения между США и Германией в 1933-1945 годах, а точнее между американской и германской империалистическими системами, были сложными и неоднозначными. Она, конечно, включала в себя жесткую конкуренцию, иногда ожесточенное соперничество и в конечном счете войну, но также и тесное и взаимовыгодное сотрудничество, особенно на уровне промышленного развития Германии и получения с этого развития части прибыли. Этому сотрудничеству способствовал также общий антагонизм по отношению к Советскому Союзу, воплощению социалистической, пролетарской, революции и антиимпериализма.

Тем не менее, американская и германская империалистические системы в конечном итоге вступили в войну друг против друга, не из-за “демократических принципов”, за которые “боролись” представители правящих кругов США, а ради нового передела рынков, ради поска новых источников прибыли.

Также еще одной причиной в столкновении стал поиск дешевой рабочей силы в виде подчиненных народов, которые бы работали бы за меньшую зарплату. Доступ к дешевой рабочей силе также имеет решающее значение, и труд должен оставаться дешевым благодаря борьбе с профсоюзами и политическими партиями рабочего класса. Интересы американского империализма перед лицом конкуренции в империалистической “крысиной гонке” должны быть защищены всеми средствами, начиная от создания формальных или неформальных союзов с другими империалистическими державами до конфликтов и войн.

США, сама бывшая колония, традиционно избегала попыток достичь всего этого путем установления прямого политического контроля над другими странами (другими словами, приобретения колоний), как это делали ее европейские конкуренты. Ее излюбленным подходом было экономическое проникновение в сочетании с максимально возможной степенью косвенного политического контроля. Эта стратегия обычно требовала сотрудничества местных компрадорских элит, правящих через демократические или, если это необходимо, диктаторские режимы. Большая часть Латинской Америки была подчинена таким образом американским империализмом.

Как и колониальный контроль, экономическое проникновение обычно ассоциируется с так называемыми “развивающимися” странами, особенно когда оно включает грубые формы косвенного политического контроля через режимы, которые можно определить как “неоколониальные” или “полуколониальные”, такие как режим Пиночета в Чили или режим Сухарто в Индонезии. Однако экономическое проникновение может быть нацелено и на полностью развитые страны, включая другие империалистические державы.

Однако, давайте вернемся к теме нашей статьи, и рассмотрим отношения между империализмом США и нацистской Германией в 1933-1945 годах.

Первая Мировая война была империалистической войной, которую вели империалистические державы с империалистическими целями в голове: реальность, которая была семантически затемнена утверждениями, что это была “война за прекращение всех войн”, “война за демократию” и тому подобными лицемерными глупостями. В конце этой войны империалистические амбиции Германии потерпели серьезное поражение. Однако на международной арене Германия оставалась крупным игроком со значительным империалистическим аппетитом, который стал очевиден для всех, когда Гитлер пришел к власти в 1933 году.

Для США такое развитие событий представляло собой вызов, но и создавало новые возможности. В условиях непрекращающейся конкуренции между империалистическими державами США и Германия были конкурентами, вовлеченными в соперничество, которое потенциально могло перерасти в войну, но они также выигрывали от тесного сотрудничества; если не открытое, между их соответствующими правительствами, то, по крайней мере,скрытое, между их ведущими корпорациями и банками. Во время Первой мировой войны в хранилищах и на счетах “корпоративной Америки” накопилось огромное количество капитала, который поэтому искал возможности для инвестиций за рубежом.

Для такого рода деятельности Германия, которая должна была выплачивать огромные репарационные выплаты странам Антанты, оказалась землей обетованной. В результате в Германию хлынула волна прямых американских инвестиций. Таким образом, в 1929 году General Motors (GM) поглотило крупнейшего немецкого производителя автомобилей Adam Opel AG, базирующегося в городе Руссельсхайм. В том же году Форд построил огромный новый завод в Кельне, который вскоре стал известен как Ford-Werke.

В результате большая часть немецкого автопрома оказалась отныне под контролем США. Другие американские корпорации установили стратегические партнерские отношения с немецкими фирмами. Эта договоренность включала в себя совместные предприятия и договоренности, касающиеся доступа к сырью, соглашения о ценах и т.д. Яркий пример тому-дело компании Standard Oil of New Jersey (позже известной как Esso, а затем Exxon), которая легла в постель с немецким нефтехимическим трестом IG Farben.

К началу 1930-х годов элитная группа из примерно 20 крупных американских компаний имела своего рода связи с немецкими банками, предприятиями, концерны. Ряд крупных американских банков также были вовлечены в это немецкое инвестиционное наступление, например J. P. Morgan & Co, которая сделала состояние во время Великой войны. Все эти банки имели своих собственных немецких партнеров, таких как Deutsche Bank.

Американские юридические фирмы также были вовлечены в инвестиции в Германии. Великим специалистом в таких юридических делах была фирма “Салливан и Кромвель”, престижная юридическая фирма с Уолл-стрит, которой руководили братья Джон Фостер Даллес и Аллен Даллес, чьи клиенты из Германии были связаны с Рокфеллерами, владельцами “Стандард Ойл”.

Приход Гитлера к власти .

В начале 1930-х годов дела с американскими инвестициями в Германии шли не очень хорошо. Причиной этого была Великая депрессия, главной характеристикой которой была дисгармония между предложением, высоким из-за повышения производительности, и падающим спросом. Этот кризис затронул все капиталистические страны, но особенно сильно он ударил по Германии. В германских филиалах американских корпораций производство и прибыль сокращались.

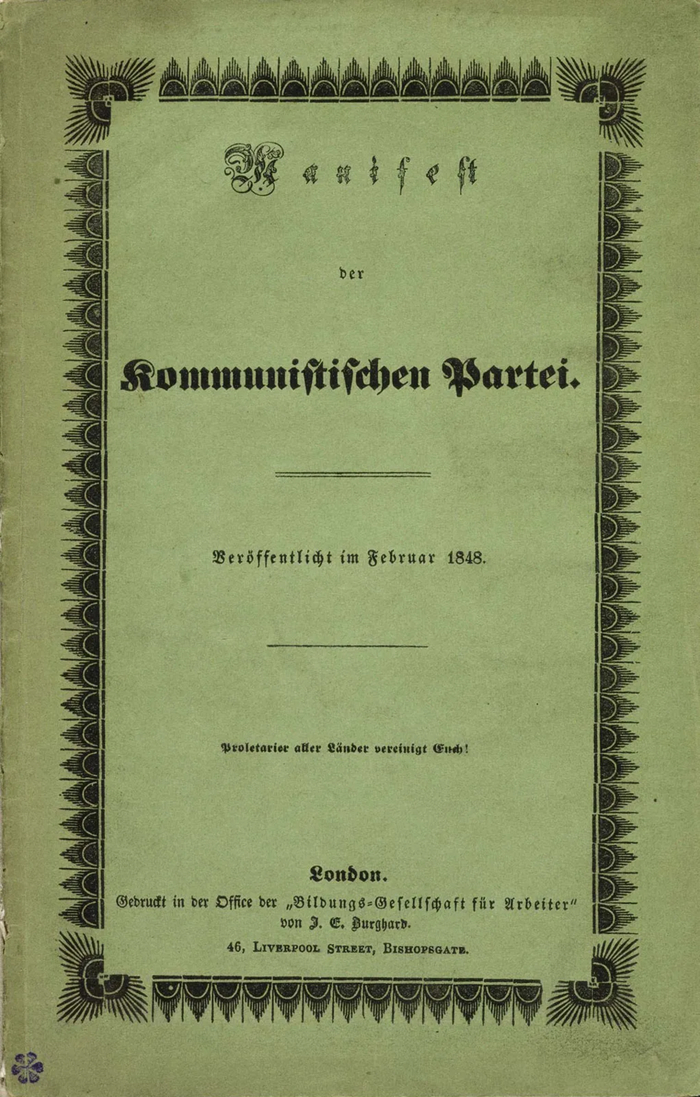

В довершение всего политическая обстановка стала крайне нестабильной: фашистские вооруженные банды (существовавшие за счет финансовых подношений германской буржуазии) вела жесткую борьбу с набирающей популярность коммунистической партией во главе с Тельманом (как и большинство деятелей КПГ, после прихода фашистов к власти будет арестован).

Немецкие промышленники и банкиры – а также американские "капитаны промышленности" с инвестициями в Германию – опасались, что в Германии может произойти новая, на чей раз успешная, пролетарская революция. Это подтолкнуло как немецкую, так и американскую буржуазию к более щедрым финансовым вливаниям в фашистскую НСДАП, во главе с Гитлером, а также начать подготавливать почву к передаче власти из рук "демократической" части правительства в руки фашистов.

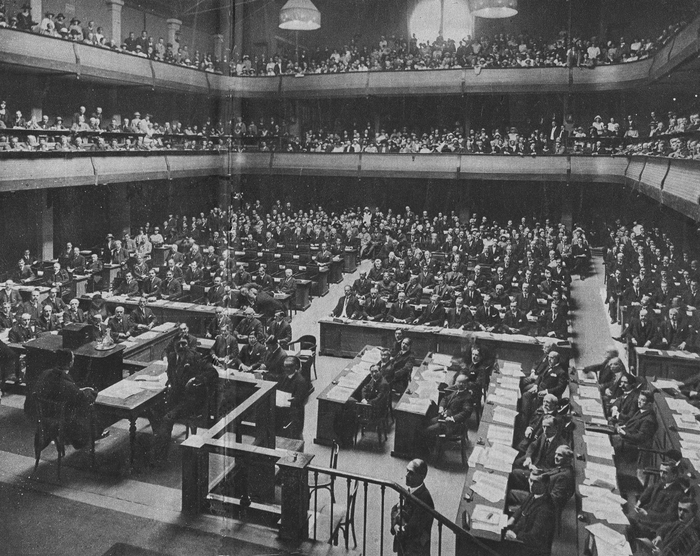

В январе 1933 года эта передача состоялась (особым поводом для этого стала провокация, поджег (сваленный на коммунистов) Рейхстага), и вскоре ситуация изменилась как в политическом, так и в социальном и экономическом плане. Немецкие дочерние компании Ford, GM и других смогли снова увеличивать свою прибыль. Причина заключалась в том, что Гитлер сделал то, чего ожидали от него те, кто привел его к власти, ведущие капиталисты Германии: он устранил угрозу революционных перемен, воплощенную немецкими коммунистами, бросив многих из них в концентрационные лагеря; он распустил другие рабочие партии и все профсоюзы, превратив таким образом доселе воинствующий немецкий рабочий класс в стадо бессильных овец, вынужденных работать "усерднее и быстрее" на благо своих работодателей, включая немецкие филиалы иностранных корпораций.

Например, в компании "Форд-Верке" расходы на рабочую силу сократились с 15% от общего объема производства в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, до 11% в 1938 году. Всякий раз, когда рабочие проявляли малейшую склонность к протестам или забастовкам, гестапо железной рукой вмешивалось в их дела. Завод "Опель" компании "Дженерал Моторс" в Руссельсхайме получил выгоду от такого вмешательства в июне 1936 года. Владельцы и менеджеры американских корпораций и банков с инвестициями в Германии были на седьмом небе от счастья и публично пели дифирамбы Гитлеру. Среди них были Уильям Кнудсен, председатель правления General Motors, Сосфен Бен, глава ITT, и юрист Джон Фостер Даллес.

Гитлер также нашел способ вывести Германию из депрессивного состояния. Его средство защиты было по существу так называемым кейнсианским, то есть он стимулировал экономический спрос посредством правительственных заказов. Но кейнсианство Гитлера носило военный характер: по его приказу германское государство заказывало танки, пушки, подводные лодки, грузовики и самолеты в огромных количествах. Это было частью его великой амбиции, разделяемой германскими промышленниками и банкирами, перевооружить Германию так, чтобы через новую войну она могла наконец достичь грандиозных империалистических амбиций, ради которых Рейх уже начинал войну в 1914 году против своих империалистических соперников. Война должна была принести замечательные результаты в плане открытия источников сырья и рынков сбыта в виде заморских колоний, конечно, но также и территорий в Восточной Европе

В то же время перевооружение Гитлера явилось источником огромных прибылей для немецких корпораций и банков. Немецкие дочерние компании американских корпораций полностью разделили "взрыв прибыли", ставший возможным благодаря буму вооружений. Например, компания "Форд-Верке", понесшая большие убытки в начале 1930-х годов, выиграла от крупных государственных заказов на грузовики. Таким образом, годовая прибыль немецкой дочерней компании Ford с 1935 по 1939 год значительно возросла. Завод "Опель" компании "Дженерал Моторс", который также понес убытки в начале 1930-х годов, работал еще лучше благодаря заказам нацистского режима. Другими крупными американскими корпорациями, сделавшими большие деньги в Германии в 1930-е годы, были IBM, чье немецкое отделение, называемое Dehomag, поставляло нацистам перфорированные карточные машины, предшественники компьютера, который облегчал автоматизацию промышленного производства; и ITT, чьи немецкие дочерние компании, включая Lorenz AG, производили все виды коммуникационного оборудования для нацистов, особенно для Люфтваффе.

Гитлеровская Германия была не только низкооплачиваемой Шангри-Ла для американского инвестиционного капитала, но и стала значительным рынком сбыта готовой продукции американской промышленности. Ford, например, также экспортировал запчасти для грузовиков из США в Германию. Другие американские корпорации, например Pratt & Whitney, Boeing и Sperry Gyroscope (ныне известные как Unisys), предоставили Третьему Рейху значительное количество всевозможных материалов, связанных с авиацией. США также экспортировали в Германию сырье, имевшее большое стратегическое значение, в том числе медь и каучук, в которых гитлеровская Германия испытывала большую потребность в связи с подготовкой к "моторизованной" войне. Готовясь к такой моторизованной войне, Германия также накопила огромные запасы нефти, и большая часть этой нефти поставлялась американскими трестами. Доля нефтепродуктов, импортируемых Германией из США, с 1933 по 1939 год увеличилась в четыре раза. Корпорацией, которая получала огромные прибыли от этого бизнеса, была Техасская нефтяная компания, переименованная в Texaco в 1959 году. Германский флот получил необходимую ему нефть от техасского нефтяного магната Уильяма Родса Дэвиса. А "Стандард Ойл" помогала ИГ Фарбену в производстве синтетического топлива.

Прибыль, получаемая американскими филиалами, по большей части реинвестировалась в "страну неограниченных возможностей", каковой в то время казалась гитлеровская Германия, разумеется, в сравнении с самими США, застрявшими в грязи Великой депрессии. Эти "доходы" были реинвестированы в модернизацию существующей инфраструктуры, строительство новых заводов и покупку государственных облигаций. Например, в 1935 году компания GM построила новый завод Opel в Бранденбурге, недалеко от Берлина; это был самый современный завод грузовиков в мире.

Таким образом, стоимость американских инвестиций в Германию значительно возросла. Ford-Werke и IBM Dehomag практически удвоились в цене между 1933 и 1939 годами. Что касается Opel, то к 1939 году его стоимость оценивалась в 86,7 миллиона долларов, то есть в 2,6 раза превышала первоначальные инвестиции General Motors в Германию, которые составляли 33,3 миллиона долларов. Под покровительством Гитлера общая стоимость американских инвестиций в Германию, включавшая в общей сложности 553 компании, выросла до 450 миллионов долларов при официальном объявлении войны против США в декабре 1941 года. В 1930-е годы американский империализм щедро наживался на тесном сотрудничестве с германским империализмом, находившимся тогда под управлением нацистов.

Тот факт, что Гитлер был расистом и злобным антисемитом, не беспокоил владельцев и менеджеров американских корпораций, действующих в Германии, многие из которых были сторонниками превосходства белой расы и антисемитами. Генри Форд, например, лично написал в 1920 году антисемитский трактат под названием "Международный еврей", который на самом деле оказал большое влияние на Гитлера. Оба эти человека придерживались теории "иудо-большевизма". Они считали марксистский интернациональный социализм изобретением "международного еврейства", стратегией, разработанной этим якобы низшим народом для подрыва "естественного" (или "богом данного") господства высшей "нордической" или "арийской" расы. Русская революция, в частности, рассматривалась как злое дело евреев, а Советский Союз, первое социалистическое государство и оплот антиимпериализма, презирался как "Россия, управляемая евреями". И считалось, что евреи не успокоятся, пока не разрушат весь мир своей профсоюзной агитацией, своим социализмом или, что еще хуже, своим коммунизмом. Форд и многие другие американские промышленники и банкиры восхищались Гитлером, потому что он изгнал эту "красную опасность" из Германии. И они горячо надеялись, что он вскоре приступит к осуществлению своей большой жизненной цели, изложенной в книге "Майн Кампф", а именно к полному уничтожению Советского Союза, источника вдохновения и руководства для "красных" во всем мире.

Американские бизнесмены остались равнодушны к антисемитизму и расизму Гитлера в целом и с радостью помогли ему подготовиться к войне, жертвой которой должен был стать Советский Союз. Действительно, еще весной 1939 года Гитлер был полон решимости вести войну против Советов. Гитлер был убежден, что "Запад" - кодовое название империалистических держав - не будет возражать против такой войны и поэтому останется нейтральным. Это не было необоснованным ожиданием, потому что уничтожения Советского Союза страстно желали все империалистические державы. В конце концов, это государство воспринималось как воплощение социальной революции, "контрсистема" международного капиталистического порядка вещей и источник антиимпериалистической агитации во всем мире. Более того, своей печально известной политикой умиротворения Лондон и Париж фактически поощряли большие амбиции Гитлера и способствовали их осуществлению, обеспечив ему Чехос

ловацкий "плацдарм".Американские и немецкие промышленники и банкиры, поддерживавшие Гитлера, имели еще одну причину с нетерпением ждать развязанной им войны. Гитлеру пришлось занять огромные суммы денег, чтобы финансировать свою программу вооружения. Государственный долг Германии рос как гриб, и было ясно, что только добыча, полученная в результате безжалостной грабительской войны, позволит ему расплатиться с кредиторами, то есть с банками и другими инвесторами и покупателями немецких государственных облигаций, включая американские корпорации и банки. И последнее, но не менее важное: была выражена надежда на то, что разрушение Советского Союза облегчит восстановление инвестиций, сделанных американскими корпорациями, такими как Сингер, в Российскую империю, потерянные в результате Великой Октябрьской революции 1917 года.

Несмотря на то, что он был диктатором конкурирующей империалистической державы, американские капиталисты были так же счастливы с Гитлером, как они были бы счастливы с любым компрадорским диктатором, которого они могли бы поставить во главе какой-нибудь "банановой республики" в Южной Америке. Гитлер, как говорится, был "человеком, с которым можно иметь дело". И в будущем от него ожидались великие дела, прежде всего уничтожение Советского Союза. Американский и германский империализм были на одной волне: они поддерживали друг друга, они формировали партнерство, правда, не формальное политическое партнерство, но, безусловно, неформальное экономическое партнерство; не партнерство на правительственном уровне, а партнерство на корпоративном уровне. Правительство США держалось на приличном расстоянии от режима в Берлине, который презирали многие простые американцы. Но Вашингтон, конечно же, не видел причин начинать войну против страны, где процветали американские инвестиции. На самом деле в 1930-е годы у США были планы войны с Мексикой, Японией и даже Великобританией и Канадой, но не было никаких планов войны против нацистской Германии.

Владельцы и менеджеры американских предприятий с филиалами в Германии были, несомненно, разочарованы тем фактом, что по причинам, которые здесь не могут быть объяснены, война, развязанная Гитлером в 1939 году, оказалась войной против Польши и "западных" держав Великобритании и Франции, а не войной против Советского Союза. Но это было не очень важно. Важно было то, что эта война открыла еще более невероятные возможности для зарабатывания денег. Когда 1 сентября 1939 года разразилась война, Нью-Йоркская фондовая биржа отреагировала с энтузиазмом и продемонстрировала свои самые большие успехи более чем за два года. Действительно, для того чтобы вести "молниеносную войну" (блицкриг) и таким образом добиться "молниеносных побед" в 1939 и 1940 годах, Гитлер в значительной степени полагался на оборудование и топливо, поставляемые американскими корпорациями, которые делали большие деньги, поставляя эти товары. В интересах всех родов войск Германии Ford-Werke и Opel выпускали не только грузовики, но и самолеты, в том числе бомбардировщик JU-88; Дочерние компании ITT производили радио-и радиолокационное оборудование, а также высококачественные истребители, такие как FW-190; немецкая дочерняя компания IBM, Dehomag, предоставила технологию, которая позволила нацистской военной машине работать в больших масштабах, быстро и эффективно; и дочерняя компания Singer, известная своими швейными машинами, массово производила пулеметы. В 1939 и 1940 годах "Тексако" и "Стандард Ойл" продолжали поставлять нефть в Германию, в основном через нейтральные испанские порты. Техасский нефтяной барон Уильям Родс Дэвис поставлял мексиканскую нефть, перерабатывая ее в своем собственном немецком филиале, расположенном в Гамбурге.

Военный успех нацистов был также коммерческим успехом американских корпораций и банков; триумфы нацистского империализма Германии были также триумфами американского империализма. Главные игроки обеих сторон праздновали последние победы вермахта в Нью-Йорке 26 июня 1940 года во время ужина в отеле "Уолдорф-Астория". Он был организован Герхардом Вестриком, немецким юристом, который представлял интересы Ford, GM, General Electric, ITT, Standard Oil и других американских корпораций с немецкими связями. В нем приняли участие многие высокопоставленные руководители американских корпораций и банков. Пять дней спустя немецкие победы снова праздновались, на этот раз во время вечеринки, организованной Рибером, боссом Texaco, и в которой приняли участие более крупные представители американской промышленности, такие как Эдсел Форд, сын Генри Форда.

Фактический союз американского и германского империализма, не на правительственном уровне, но, безусловно, на уровне "частного предпринимательства", был также отражен в радостных и оптимистичных комментариях американских руководителей, таких как Рибер, Томас Уотсон, большой босс IBM и нефтяной барон Уильям Родс Дэвис. Они восхваляли Гитлера, его нацистский режим и фашизм в целом и выражали надежду на то, что их великие и выгодные отношения могут продолжать приносить плоды, например, в форме бизнеса, который будет осуществляться в странах, оккупированных Германией. И наоборот, Гитлер наградил таких американских промышленников, как Форд и Уотсон, престижными наградами.

Тот факт, что Гитлер был диктатором и что многие из его жертв были демократами, не беспокоил этих капитанов промышленности. Типичным примером такого отношения был комментарий Альфреда Слоуна, председателя GM, в июне 1940 года, выражавший удовлетворение тем, что эпоха демократий с "их неразумными, даже глупыми и ограниченными лидерами" закончилась и что будущее принадлежит нацизму и другим формам фашизма, альтернативной системе, с лидерами, которые сильны, умны, агрессивны, и которые заставляют людей работать дольше и усерднее. Впечатляющая демонстрация энтузиазма и поддержки фашизма корпоративной Америкой в 1940 году является одним из многих исторических фактов, противоречащих концепции "свободного рынка и демократии", то есть идее о том, что естественным политическим партнером социально-экономической системы капитализма, часто эвфемизируемой как система "свободного рынка", является демократия.

Война, развязанная Гитлером, была хороша для американского империализма, для корпораций и банков и их немецкими филиалами. Война также оказалась полезной и для корпораций, которые были вовлечены в производство самолетов, танков и другой военной техники в США. Сами США уже некоторое время занимались модернизацией своих вооруженных сил, из Вашингтона поступали все более крупные заказы на грузовики, танки, самолеты, корабли и т. д. Это увеличение военных расходов государства достаточно укрепило экономический спрос, что окончательно положить конец Великой Депрессии. Кроме того, благодаря знаменитому "Ленд-Лизу" американская промышленность также производила все виды военной техники для Великобритании, что позволило последней продолжить войну против Гитлера после поражения Франции. Вопреки распространенному мифу, "помощь по Ленд-Лизу" не была бесплатным подарком, а представляла собой сложную систему займов и кредитов, приносившую гигантские прибыли американским корпорациям и банкам, которые были вовлечены в этот процесс.

Ленд-Лиз обещал долгосрочные выгоды для корпоративной Америки. Он требовал от Лондона демонтажа протекционистской системы тарифов "имперских преференций", которая не препятствовала, но определенно ограничивала американский экспорт в Великобританию и ее зависимые страны; она служила тормозом для завоевания британского рынка, другими словами, экономически проникнуть - и тем самым ослабить - империалистического соперника. Наконец, из-за Ленд-Лиза Великобритания оказалась обремененной колоссальным долгом, который будет полностью погашен лишь в 2006 году.

Война, развязанная германским империализмом, неофициально, но тесно связанным в то время с американским империализмом, позволила последнему подрезать крылья своему британскому сопернику в империалистической гонке. Во время Второй мировой войны британский империализм, некогда столь могущественный, но значительно ослабленный Первой мировой войной, был низведен до статуса "младшего партнера" американского империализма.

С точки зрения американского империализма Гитлер был хорош для бизнеса. Война также была не менее замечательной для бизнеса и укрепила международные позиции американского империализма. У США не было никакой необходимости ввязываться в войну в Европе, и лидеры корпоративной Америки не желали, чтобы эта война скоро закончилась. Напротив, они хотели, чтобы война длилась как можно дольше, как однажды открыто признал Генри Форд. По поводу войны в Европе американские промышленники сожалели только об одном: а именно о том, что Советский Союз, воплощение антикапитализма и антиимпериализма и потому заклятый враг всех империалистических держав, не был вовлечен в войну.

Однако 22 июня 1941 года Вермахт наконец пересек советскую границу с танками и грузовиками производства Ford или GM, а также с бензобаками, наполненными топливом, поставляемым Texaco и другими нефтяными трестами США. Если бы Гитлер напал на Советский Союз десятью, пятью или даже одним годом раньше, лидеры корпоративной Америки единодушно зааплодировали бы. Но в 1941 году их чувства были смешанными. Продажи в Великобританию были источником неограниченной прибыли для многих корпораций, и было очевидно, что шансы их британских клиентов на выживание значительно увеличились, когда нацисты вцепились в горло другому врагу, особенно когда этот враг не рухнул через несколько недель, как ожидали эксперты в Вашингтоне, Лондоне и, очевидно, Берлине.

Экономическая политика нацистского режима также сыграла важную роль в снижении энтузиазма США по отношению к Гитлеру. Американский империализм, как и любой другой империализм, хотел "открыть двери" для своего экспорта и своего инвестиционного капитала по всему миру. Но начиная с конца 1930-х и в начале 1940-х годов немецкая буржуазия начала ограничивать доступ на рынки Германии и завоеванных ею европейских стран всем, кроме самых необходимых иностранных корпораций, которые продавали Германии такие необходимые продукты, как нефть. Таким образом, большая часть Европы превратилась в то, что ненавидели американские бизнесмены, а именно в "закрытую экономическую систему", в которую трудно, если вообще возможно, проникнуть экономически.

Для американских корпораций, имеющих филиалы в самой Германии, это развитие не представляло серьезной проблемы, но американские корпоративные лидеры, которые не были столь привилегированными - и многие политики, убежденные, что процветание США зависит от внешней торговли, - были очень обеспокоены. Еще более раздражающим был успех агрессивной международной торговой политики Берлина в Латинской Америке, которую американский империализм считал своим исключительным коммерческим районом. В течение 1930-х годов доля Германии в объеме импорта таких стран, как Бразилия и Мексика, быстро росла за счет доселе ничем не угрожавшей конкуренции со стороны США. Нацистская Германия быстро становилась "самым раздражающим конкурентом" США в этой части мира, как выразился немецкий посол в Мексике в 1938 году в своем докладе Берлину. Таким образом, корпоративная Америка утратила большую часть своей прежней симпатии к фашистскому режиму Германии. Дружба между американской и германской империалистическими системами быстро остывала.

Когда нацистская Германия напала на Советский Союз, многие американские промышленники желали, чтобы ни одна из сторон не победила; они надеялись, что конфликт на Восточном фронте продлится очень долго, пока оба противника не будут истощены. Все больше и больше членов американской властной элиты начинали симпатизировать советам, хотя бы потому, что они опасались, что в случае победы нацистов на востоке Гитлер "может быть неудержим"; другими словами, что такой триумф может увенчать германский империализм как Верховную силу международного империализма. Тем не менее, твердое ядро американских бизнесменов оставалось решительно профашистским и антисоветским и надеялось, что Гитлер уничтожит колыбель коммунизма. По всей вероятности, именно этого и добивалось подавляющее большинство владельцев и менеджеров американских корпораций с немецкими филиалами, поскольку именно они производили военную технику. К их великому сожалению, нацистское войско так и не вышло победоносным маршем на Красную площадь Москвы.

Если кратко, то в связи с одной стороны отсутствия для меня работы постоянной и малым количеством подработок, с другой долгами по кредитам, я продал своё жильё, и на полученные средства поехать на вахту, но в итоге на месте условия оказались несколько иными, чем по телефону. Потом пробовался на пару иных, но либо тоже самое, либо я не подходил руководству (медленно двигаюсь, не могу поднимать большие тяжести), либо создавали весьма неприятные условия для работы (с оскорблениями, хамством....).

Затем, я некоторое время мог снимать койко-места, или как бывает сейчас, ночую на складах озона, в случае если нет вариантов подработок, дабы как-то копить средства.

Я решил (с целью поиска полноценной и постоянной работы, с целью вернуться к плотному написанию научных статей...) снять комнату. Я нашёл несколько комнат для съёма на долгий срок.

Я подсчитал, с имеющимися у меня небольшими средствами, необходимо 40-50 тысяч. 20-25 тысяч на жилье, и 22-25 тысяч на ноутбук для написания статей а в дальнейшем - для создания роликов по истории.

И я вынужден просить, кто сколько может помочь мне в этом.

Сбор на это - у меня в профиле.