В 2022 г. продолжаются спасательные археологические исследования на участке строительства скоростной автомагистрали Москва-Казань – одном из крупнейших исследовательских проектов ИА РАН в последние годы. В настоящем полевом сезоне работы ведутся на территории Владимирской области.

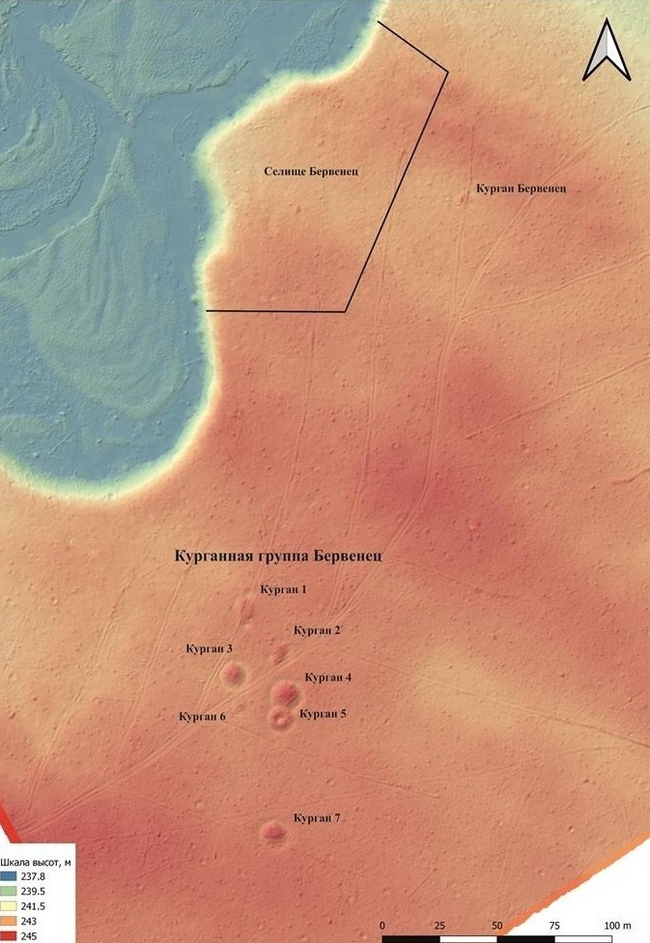

Фото раскопов 2022 г.

Раскопки продолжаются на древнерусском селище Чаадаево 5, расположенном под Муромом. За два полевых сезона к настоящему времени памятник изучен на площади чуть более 30 тысяч кв. м. Планируется, что в будет вскрыта вся площадь памятника, которая оценивается около 3,5 га. После окончания работ Чаадаево 5 станет одним из наиболее полно исследованных раскопками крупнейших средневековых селищ на территории Владимирской области.

Потенциалом широкомасштабных раскопок средневековых памятников является возможность изучения их пространственной организации как на макроуровне (планировочная структура всего памятника, его пространственная организация), так и на микроуровне, то есть уровне отдельных структурных элементов поселения – усадеб, хозяйственных зон и т. д., что позволяет получить представление об устройстве средневекового села и общества.

Один из усадебных комплексов. На фото видны котлованы погребов, канавки от ограды и въезд на усадьбу с двумя ямами от столбов ворот по сторонам

Фото раскопа в процессе работ

Осью населённого пункта была улица шириной 6,7–8,6 м, которая шла в сторону ручья с северо-запада на юго-восток. В северо-западной части, почти в центре поселения, улица переходит в «площадь» размером 780 кв.м., свободную от каких-либо строений. С северо-востока от улицы расположены два крупных усадебных комплекса, которые выделяются по хорошо сохранившимся частокольным канавкам. Со стороны улицы прослежены разрывы в канавках: вероятно, здесь были ворота.

По предварительным оценкам общая площадь двух усадебных комплексов составляет 9,5 тысяч кв. м. Установлено, что границы этих двух усадебных комплексов не были постоянными, и в какой-то из периодов их территория и границы менялись. В центральной части усадеб были обнаружены глубокие прямоугольные подполья со следами деревянных конструкций: скорее всего, это следы погребов, которые находились непосредственно под жилищами. Эти усадебные комплексы можно охарактеризовать как очень крупные дворовладения даже по сравнению усадьбами в столичных городах древнерусских княжеств (Владимир, Суздаль, Рязань и др.).

На противоположной, юго-западной части улицы выделяется пять гораздо меньших по площади усадебных комплексов. Общая площадь этих пяти усадеб составляет 8,7 тысяч кв. м. Площадь каждой усадьбы варьируется от 910 до 1900 кв. м. Эти усадьбы отличаются не только меньшими размерами от расположенных в северо-восточной части поселения, но и тем, что на их территории не было больших подполий от наземных построек, которые зафиксированы в северо-западной части поселения.

Еще одним результатом раскопок стало понимание соотношения сакрального пространства (кладбища) с жилой территорией. За пределами жилой части поселения, где находились усадьбы, в юго-восточной части памятника, у ручья, располагался некрополь: мимо него шла улица к ручью (именно к нему выходила улица). От жилой зоны некрополь отделял ров длиной 47,5 м и шириной от 0,4 м до 9,6 м, которая увеличивалась к юго-востоку. На кладбище в два ряда были расположены грунтовые погребения, в которых по православному обычаю было погребено 47 насельников этого поселения.

Анализ планировочной структуры поселения позволяет сделать вывод, что это была единая комплексная застройка, которая осуществлялась по чётко продуманному плану. На поселении зафиксированы элементы сложной планировочной структуры – незастроенная центральная «площадь», улица, усадебная застройка, некрополь, тесно соседствующий с поселением. Таким образом, данные раскопки доказывают наличие усадебной планировки на сельских поселениях, которые раньше были фрагментарно прослежены на селищах Суздальского Ополья и в Березополье под Нижним Новгородом. Важной деталью является то, что планировочная структура поселения на всём протяжении его существования не претерпела существенных изменений.

Работы этого года дополнили коллекцию находок, которая свидетельствует о неординарном статусе поселения и о том, что оно выполняло административные функции, что здесь проживали представители социальной элиты.

Характер находок, происходящих с территории одной из усадеб (кольчужные кольца, наконечники стрел, ременные накладки, подвеска-топорик) говорит о том, что здесь жил профессиональный воин.

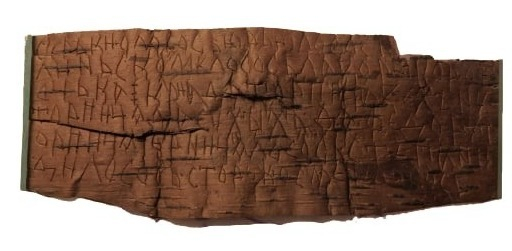

На селище собрана значительная коллекция стилосов для письма и деталей книжных переплетов; предметов вооружения (прежде всего это наконечники стрел). Редкими находками на сельских поселениях являются также пломбы дрогического типа – более 10 шт.

Наконечники стрел

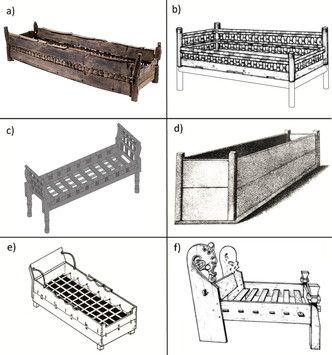

1,4 – детали книжных переплётов; 2,3 – ременные пряжки

Ювелирные изделия: 1 – накладка, 2 – свинцовая пломба, 3 – пуговица, 4 – наременная накладка, 5 – перстень

Железные изделия с инкрустацией: 1, 2 – пряжки; 3,4 – стержни

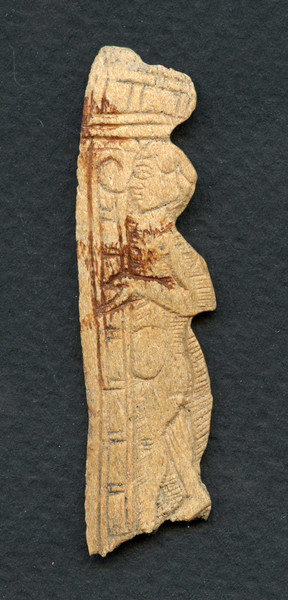

Богата и разнообразна коллекция христианской мелкой пластики, представленная различными видами нательных крестиков, крестовидными подвесками, фрагментом энколпиона, двумя двухсторонними подвесками-иконками с погрудным изображением Спаса, инкрустированным чернью. Аналогичные круглые образки представлены на широкой территории от Киева до Белозерья, но при этом они немногочисленны. В Суздальском Ополье при охранных раскопках в самом городе найден лишь один экземпляр подвески такого типа. По своему качеству и сохранности один из образков Чаадаева – один из лучших.

Круглый образок с погрудным изображением Спаса

1–4 – крестики-тельники, 5 – фрагмент створки энколпиона, 6–9 – подвески

Редкая находка – равносторонний крест с расширяющимися лопастями и рельефным изображением распятия. Такие кресты, получившие название «крест с грубым изображением Распятия», находят на территории Северо-Западной Руси, реже в Северо-Восточной Руси – в Ростове Великом, на больших селищах Суздальского Ополья и в окрестностях Переславля Залесского. Кресты датируются концом X – XI веком и относятся к раннему этапу христианизации Руси. Находка на селище Чаадаево 5 – одно из свидетельств распространения христианства в Поочье и включения Муромских земель в общие культурные процессы, происходящие на территории домонгольской Руси.

Крест с грубым изображением Распятия

Исследованное поселение Чаадаево 5 является одним из ярких свидетельств освоения древнерусским населением Нижнего Поочья в начале XII столетия. Материалы селища Чаадаево 5 свидетельствуют о формировании ближайшей сельскохозяйственной округи Мурома. Наличие крупных усадебных комплексов, предметов грамотности, воинского снаряжения, предметов, связанных с православным культом, свидетельствует об особом статусе селища, которое, вероятно имело административные функции и было напрямую связано со стольным Муромом, расположенным в 7 км.

Найденное под Муромом домонгольское древнерусское село имеет важное значение для истории Мурома, истории христианизации, а, кроме того, замечательные предметы прикладного искусства украсят музейные коллекции.

Источник