«Монстры у порога» Алексея Вдовина — ликбез о главных монстрах европейской литературы от Мефистофеля до Дракулы, предлагающий не самый очевидный взгляд на природу наших страхов.

В основу первой книги просветительского проекта «Страдариум» вошел небольшой курс лекций филолога Алексея Вдовина «Загадочные монстры в европейской литературе XIX века».

Здесь сразу необходимо сделать несколько оговорок. Во-первых, оригинальное название курса было существенно точнее и в известной степени честнее, поскольку сразу очерчивало достаточно узкие географические и временные рамки столь обширной темы, как литература ужасов. В «Монстрах у порога» читатель не встретится с богатыми на хоррор и сопутствующих чудищ книжными традициями, например, Индии, Китая, Японии, США. Интересы автора в рамках этой работы сосредоточены на немецкоязычной, англоязычной и русскоязычной литературе долгого XIX века — от Великой французской революции до Первой мировой войны. Хотя в заглавие и вынесены «восточные европейцы» Дракула и Вий, регионы их происхождения исследованы здесь по большей части как экспортеры чудищ на культурные рынки метрополий.

Во-вторых, устная лекторская речь при переводе в письменную неизбежно разоружается: на поверхность выходят многочисленные допущения, чрезмерные обобщения, внутренние противоречия. Однако следует держать в уме, что рассчитана книга на самую широкую аудиторию, возможно, впервые заглядывающую «под капот» сложнейшей машинерии западноевропейского литературного хоррора. Поэтому от буквоедства постараемся воздержаться, сосредоточившись лишь на интересных, а местами чрезвычайно похожих на правду способах прочтения классических хорроров, представленных в книге.

Метод, к которому обращается Алексей Вдовин в своих лекциях о литературе ужасов, можно обозвать «социально-политическим детерминизмом». Вдовин выделяет три-четыре вехи европейской истории, определившей становление и развитие жанра: уже упомянутая Французская революция 1789–1799 годов с ее пафосом эмансипации, секуляризации, веры в универсальность научного знания; Наполеоновские войны, явившие миру поистине чудовищную природу власти и попутно познакомившие обывателя с качественно инаковой «жутью» Египта; ускорение технического прогресса и, как следствие, бум средств массовой информации и, опять же, массовая миграция из колоний в метрополии.

Точку отсчета литературы ужасов в ее современном виде Вдовин выбирает на первый взгляд неожиданную — «Фауст». Однако если избавиться от восприятия шедевра Гёте как Трагедии в нашем восточноевропейском понимании, окажется, что в нем не так уж мало от «низкого» жанра (благо, как напоминает Вдовин, для немецкоязычного читателя такой вопрос вообще не стоит — оригинальный текст изобилует двусмысленностями и «народными» гэгами «ниже пояса»). Что более удивительно, Мефистофель в приближении и правда оказывается первым монстром того типа, который знаком каждому, видевшему кино в жанре ужасов. Гёте впервые намечает некоторые обязательные свойства, присущие такому чудищу.

Прежде всего это внеморальность — Мефистофель находится по ту сторону добра и зла, о чем сам признается в известном афоризме. Если до «Фауста» всякий бес был слугой безусловного Зла, то Мефистофель, рожденный из всеотрицающего хаоса революций, такой роли лишен, и узнаем об этом мы уже из пролога к трагедии.

Более того, он двупол, двулик, но в то же время беспол и безлик — базовые «человеческие» черты его размыты и смыты, даже его примерный возраст для окружающих загадка. (Читатель при желании может вспомнить любого классического киномонстра и обнаружить у него те же моральные и телесные черты — вернее отсутствие таковых.)

Если у Гёте социальная и техническая революция завершается рождением гомункула — совершенного человека, чье совершенство нивелируется тем, что он не может существовать вне пробирки, то «Франкенштейн» Мэри Шелли с этого только начинается. В посвященной, как принято считать, первому научно-фантастическому роману главе Вдовин делится вроде бы незначительным, а в действительности крайне существенным наблюдением, почти наверняка ускользающим от сегодняшнего читателя «Современного Прометея»: монстр просит своего создателя сотворить ему жену. Виктору Франкенштейну, впрочем, хватает благоразумия не исполнять просьбу чудовища, а его воображение живо рисует картину того, как весь мир порабощает «раса демонов» — потомков первого искусственного человека. Таким образом, в романе Шелли возникает важнейший для всего последующего жанра мотив: монстры отныне могут угрожать не обитателям отдельно взятого готического замка, но всему роду людскому.

Как доказывает Вдовин, это апокалиптическое видение позволило «Дракуле» Брэма Стокера в конечном счете обойти главный хоррор-бестселлер викторианской эпохи — ныне забытый ориенталистский роман Ричарда Марша «Жук». Классическая книга Стокера служит развернутым комментарием к страхам, связанным с миграцией (зло приходит с Востока), техническим прогрессом (Дракула ездит на метро и может быстро перемещаться между районами Лондона), эмансипацией женщин и разрушением традиционной семьи (ветреная Люси гибнет первой, обвенчанная Вильгельмина всех спасает) — все эти страхи не только иррациональны, они тотально и последовательно подводят к ужасу перед крахом вообще всего сущего. Автор «Жука», напротив, сосредоточился на единственном ксенофобном страхе перед инаковостью: антагонист в этом романе — антропоморфный скарабей, служащий жрецом богини Исиды, прибывший в Лондон, чтобы всего лишь убить одного парламентария.

В отличие от Марша, Стокеру удалось гармонично сложить множественные страхи (велик соблазн сказать «неврозы») империи эпохи стабильности («застоя»), смутно чувствующей, что вот-вот рухнет под тяжестью собственного циклопического тела. Отношения «метрополия — колония» подводят нас к самому, наверное, чувствительному и потому интригующему вопросу, прямо поставленному в книге Вдовина: «Где они наши, российские гомункулы, Франкенштейны, Дракулы? Почему достоянием мировой культуры стали образы Анны Карениной, князя Мышкина из „Идиота“, братьев Карамазовых, то есть обычных людей, а не монстров?»

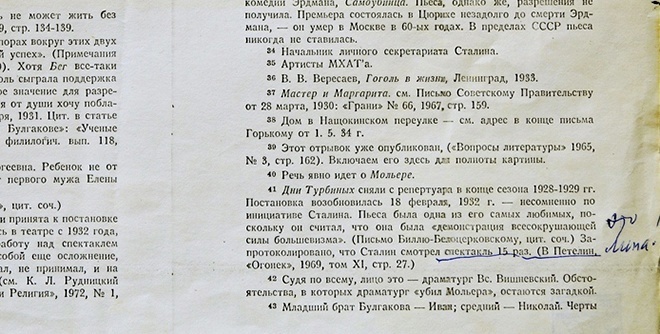

В качестве ответа на этот непростой вопрос автор предлагает три версии разной степени убедительности. Первая: низкие темпы политической и культурной модернизации («Чем больше свободно общество, тем больше у его граждан возможностей для развития воображения и возникновения необыкновенных образов»). Вторая: определенная «вторичность» русского романтизма, «импортировавшего» художественные открытия европейцев («Творчество Гоголя <...>, конечно же, самобытно. Однако среди его созданий нет чудовищ, сопоставимых по мировому значению с существами Шелли или Стокера»). Третья: неразвитый рынок развлечений — лишь в конце XIX века в Российской империи появляются периодические издания, публикующие готическую литературу. (Заметим в скобках почему-то прямо не проговоренное автором: очевидно, не последнюю роль в торможении индустрии развлечений играл церковный характер царской цензуры, до последнего боровшейся с малейшими проявлениями «мистицизма» и «эзотеризма», без которых сложно представить хоррор XIX века.)

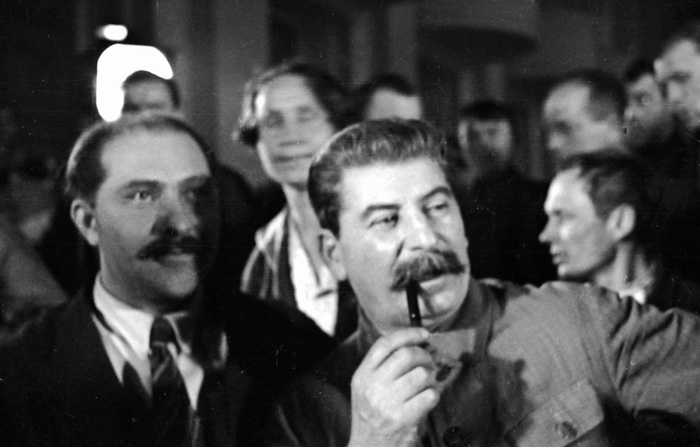

Из всех трех объяснений наиболее искусительным выглядит первое. Как известно, корреляция не означает связь, но все же в порядке интеллектуальной игры можно допустить, будто искусство ужаса вольготнее чувствует себя в государствах, строй в которых принято считать демократическим: итальянское джалло, скандинавский нуар, американские слэшеры, J-Horror — все это самобытные явления современных национальных культур, очень, кстати, плохо чувствующие себя при попытке переноса в другие реалии. И напротив, в авторитарных и тоталитарных режимах хоррор максимально вытесняется из легального культурного поля — в этом смысле «Вий» предстает скорее аномалией, вопиющая субверсивность которой компенсируется тем, что это «не совсем Россия» (с точки зрения гоголевского современника из метрополии) и «совсем не СССР» (с точки зрения кинозрителя брежневских времен).

Задумываясь о судьбе жанра ужасов в гитлеровской Германии, фашистской Италии, Китае эпохи «культурной революции», неизбежно понимаешь, что судьба эта незавидна. Иной публицист поспешит заметить: «Вероятно, потому при диктатурах нет ужасов, что диктатуры поражают подданных в естественных правах, одним из которых является право на страх». Однако стройная теория эта разбивается о то, что киноужасы вполне успешно не только производились, демонстрировались и даже экспортировались из Испании генерала Франко. Значит, должно быть некое другое, более универсальное основание для «хорророфобии» на государственном уровне. И у нас есть робкое предположение, на которое нас натолкнул такой замечательный пассаж из статьи одной публицистки из, скажем так, охранительского лагеря:

«Только в англо-американском сознании могут возникать образы детей-убийц с остекленевшим взором или — же клоуна-душегуба, как в <...> романе Стивена Кинга „Оно“».

Разумеется, это неправда, и «англо-американская» культура не первая и не последняя среди культур, изобретающих клоуна-душегуба и детей с остекленевшим взором (есть все перечисленное и в русской классике). Но сам по себе вектор суждений верный: что-то ужасное возможно только там, только не у нас, потому что мы изолировались от остального мира. Это они, породившие монстров Франкенштейна, теперь сами движутся прямиком к апокалипсису, наш путь совсем другой, нарушающий ход времени и глобального порядка.

Это, безусловно, уютная позиция. Вот только ужас в том, что легко не заметить, как уют этот обернется уютом гроба Дракулы.