Врачи тоже люди

30 декабря, 16:00. Иду на прием к терапевту. Когда подхожу к кабинету, спрашиваю, у кого какое время, чтобы ориентироваться, за каким человеком я должна заходить. Передо мной была только девушка, на вид лет 20, и больше никого. Из нужного нам кабинета выходит бабуля, и тут же заходит другой медработник из кабинета напротив ( уже в куртке и шапке ) и закрывает дверь.

Женщина, которой вообще другой кабинет был нужен, говорит девушке - что ж вы сидите, там же свободно. Вы не видели, что вышли уже?

Девушка спокойно говорит, что, спасибо, все видела. И ждёт дальше.

Только тогда, когда вышел другой медработник, она зашла. Не стала врываться, не стала спрашивать: а все, уже можно?

Спокойно, а это заняло всего минуты 2-3, дождалась, пока врач закончит там разговор.

Предвосхищая дальнейшие предположения - по времени врач опережала график. У девушки был прием в 16.15, зашла она в 16.08.

Меня берет гордость за людей, которые уважают чужой труд и время. Которые понимают, что врачи тоже люди, а не конвейер. И тоже могу целых 2! минуты просто поговорить, без назойливого: а можно? А вот сейчас? А теперь?! Можно зайти?

Щелк-щелк-щелк: Как мы сделали "ту самую" новогоднюю песню для нашего поколения

Нам с женой надоело, что каждый Новый год из музыки у нас есть либо зарубежные легенды вроде Фрэнка Синатры, а из нашего — только песни из «Иронии судьбы», Дискотека Авария и «Стекловата - Новый год». Мы хотели новую, тёплую песню для нашего поколения. Такую, чтобы в ней была наша собственная ностальгия, но чтобы она звучала, как песни из любимых советских фильмов. Так родилась наша песня!

В целлофане пульт. Щелк — щелк, щелк — щелк.

Старый телевизор. Голубой огонёк.

Снова Новый год. Щелк — щелк, щелк — щелк.

Кажется, всю жизнь прощелкал...

Эти строчки — припев нашей песни «Прощелкал…», и если вы узнали в них частичку своего прошлого — вы уже наш человек.

Удивительно, но эту тёплую песню о нашем общем прошлом я в самом начале чуть не испортил матерным словом в конце. Каким, додумайте сами.

Но когда я увидел, как у моей жены Нади («слёзы керамистки») блестят глаза от первых строчек, а потом тускнеют от последней, я понял, что эта история должна быть не про цинизм. Она про то, как из обломков памяти, щелчков пульта, бубенцов из «Пятёрочки» и старых виниловых пластинок можно собрать новое новогоднее чудо.

Квартира из Pinterest

«Обломки памяти» — это не метафора, а наш с Надей быт. Нашу квартиру друзья называют «квартирой из Pinterest», ведь в ней стоит, переделанный в кухонный гарнитур, старый комод её дедушки, винтажная лампа из антикварной лавки, комплект из светильника и люстры, которые моя прабабушка полвека назад привезла из Голландии, и куча посуды ручной работы, созданной золотыми ручками моей жены-керамистки. А на прошлый Новый год мы подарили себе виниловый проигрыватель, и первыми пластинками стали Фрэнк Синатра, саундтрек к «Иронии судьбы» и оркестровая музыка из балета «Щелкунчик». Тот самый «звук песочка на старом виниле» не просто «узнавашка», чтобы придать песне «винтажности», а саундтрек к жизни в нашей квартире.

Наша кухня. Дедушкин комод до и после реставрации. Винтажный светильник и люстра 1950х годов.

И в этом пространстве, где каждая вещь имеет свою историю, и рождаются наши проекты.

Я — Поля Антонов, Надя — «слёзы керамистки». И мы создаём песни и керамику, которые говорят о ценности простого, тёплого и созданного вручную. И песня «Прощелкал…» — наш ламповый манифест.

Ламповый манифест

Манифесты не рождаются сами собой. Я, часто прокрастинирующий, музыкант с СДВГ, и в 2024м году, провалившись в апатию и творческий кризис, практический не выпускал новых песен. В 2025 я нашел новый метод — челлендж «Песня за 4 недели». Я стал бронировать дату сведения заранее, чтобы ставить себе дедлайны. Обычно к этому моменту у меня уже есть почти готовая демка, но с «Прощелкал…» всё пошло не по плану. Когда в ноябре я забронировал дату сведения на 1 декабря, у меня на руках был лишь тот самый припев и обрывок куплета, написанный среди ночи несколько месяцев назад. В нём были строчки «черно-белый я застал телевизор» и шутка про то, что до появления цветного я не знал, что Марио красный. Мой челлендж впервые стал настоящей гонкой со временем.

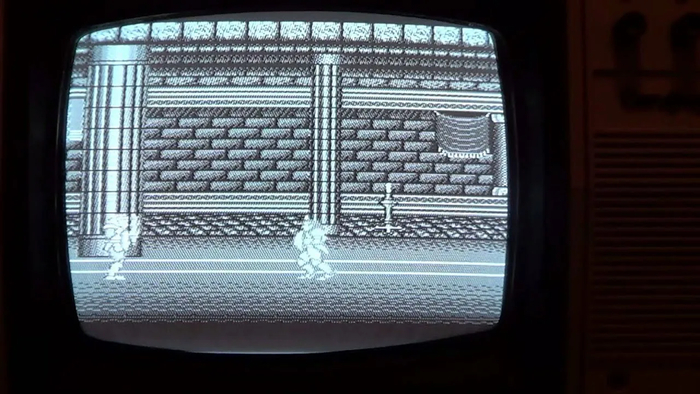

И тогда я просто начал вспоминать... Я родился в 1993м и застал эпоху, когда в доме был ч/б телевизор с 8 каналами, а пультом был ребёнок, который с радостью бегал переключать рекламу по зову родителей. Священный объект в виде пульта, завёрнутого в целлофан, от уже цветного телевизора, появился позже. А когда появилась приставка «Денди», я утащил к себе в комнату старый чёрно-белый, чтобы не «сажать кинескоп» цветного. Как вам такая ПК-сборка, зумеры? Мои Марио с Луиджи действительно были разных оттенков серого, и для меня это было абсолютной нормой. Все эти флешбеки из детства в 90-х и стали первым куплетом.

«В новый год по всем каналам Задорнов»

Чтобы песня стала еще и новогодней, нужен был главный символ 31 декабря для целого поколения. Моим таким символом является Михаил Задорнов. Мы смотрели его всей семьёй, цитировали шутки, потому что каждый год перед Новым годом по всем каналам крутили одни и те же концерты. Это был такой же атрибут праздника, как ёлка и «Ирония судьбы». Ирония в том, что на одном из самых знаменитых его выступлений фон был чёрным. Так и родилась строчка:

В Новый год по всем каналам — Задорнов

Шутит в цвете, а не серый, как раньше

Даже когда телевизоры стали цветными, наш общий праздничный фон оставался прежним, но таким же тёплым, привычным и немного грустным от осознания, что прошёл еще один год.

Удивительный факт, который я узнал после выхода песни, сделал строчку про Задорнова еще глубже. Оказывается, что 31 декабря 1991 года, через несколько дней после официального распада СССР, поздравлять страну в прямом эфире пришлось именно ему. По легенде, Ельцин был занят работой «с документами запоем». И Задорнов, со свойственной ему иронией, откликнулся на это: «Поскольку поздравлять народ на ТВ меня больше никто не приглашал, я решил сделать это по собственному разумению. Ведь в уходящем году политики уверенно взяли на себя роль юмористов, а значит, юмористы имеют полное право взять на себя роль политиков».

Выходит, что моя личная память о Задорнове, как о символе нового года 90-х, имеет под собой еще и общие культурные и исторические основания.

Если у вас нету тёти

Главным ориентиром при написании песни была "Если у вас нету тёти" из всеми любимого новогоднего фильма «Иронии судьбы». Признаюсь, только в 32 года я узнал, что её поёт не Андрей Мягков, сыгравший Лукашина в фильме, а Сергей Никитин. Я музыкант в электричках и много лет пою "Если у вас нету тёти", но открыв для себя и другие песни автора, я проникся, и даже за 2 часа до записи бродил по району и слушал его в наушниках, чтобы поймать тот самый тёплый, камерный «вайб» простой гитары и знакомого из детства голоса. Ведь мы хотели, чтобы наша песня звучала как забытый саундтрек из того же времени

Смена тембра. Смена эпохи.

И если в моём куплете были щелчки пульта, то в куплете Нади — свайпы по экрану. Её куплет о том, как цифровой «рай» оборачивается парадоксом. Когда я писал «Теперь есть всё, о чём мы мечтали...» я уже предвкушал, как эта и другие строчки будут звучать её голосом, но я просто в восторге от той трогательной грусти, с которой спета слова:

От чего же лишь старые фильмы

Звук песочка на старом виниле

В новый год душу греют так сильно?

Словно ЧУДО, что мы не ценили

Но кульминация песни и всего нашего «лампового манифеста» — в бридже. Именно в нём «щелк-щелк-щелк» детства встречается с «свайп-свайп-свайп» настоящего, но не для войны, а для примирения. Ведь пока бьют куранты, можно загадать главное: «Не терять силу видеть, словно в детстве, чудеса в тех же самых мелочах».

Бридж мой любимый момент в плане игры тембров, ведь мы много импровизировали, и если первая часть песни звучит, как "Если у вас нету тёти", тут в своём голосе я услышал и Мишу Горшенёва (Король и Шут) с его крайними лиричными песнями, и Бориса Гребенщикова и местами даже Виктора Цоя. Всем сердцем я хотел отдать дань звучанию старых и местами сказочных песен.

Волшебство в деталях

Песня с очень минималистичной аранжировкой. И кроме акустики есть только бас и, звучащее словно музыка из советских мультфильмов, соло на кларнете. Но отдельно хочется сказать про бубенцы. Я сразу знал, что они будут, но не хотел использовать звуки из готовых библиотек. В итоге я случайно наткнулся на них и купил всего за 199 рублей в «Пятёрочке» возле дома. И это моя любимая деталь в копилку «волшебство не в дорогом оборудовании, а в простых вещах и готовности их использовать».

Переслушивая песню, я чувствую, что она получилась такой, как я и хотел.

Она не зовёт назад, в чёрно-белое прошлое. Она предлагает взять оттуда единственный нужный навык. Способность видеть чудо в мелочах. И применить его здесь и сейчас. К тёплому свету прабабушкиной лампы, к неидеально поверхности кружки, слепленной своими руками, и к шипению иглы по виниловой бороздке. Вот почему песня называется «Прощелкал…», а не «Прощёлкал». Это не констатация факта, а предостережение и вопрос, обращённый к самому себе в момент, когда палец уже занёсся для следующего щелчка или свайпа.

Песня, которую можно потрогать

Обложка песни пришла сама собой. Сначала у меня была идея украсить дом на голове, который я делал для обложки своей первой песни "Крыши".

Но пролистывая фото из каталога Надиной посуды пришло озарение: "У нас уже есть обложка!". Фото одной из её кружек, на которой мишка сидит с пультом перед телевизором. Иронично, что телевизоры той эпохи еще не имели пультов, и эта неидеальность сделала её по-настоящему идеальной.

А после релиза вышла целая коллекция посуды и ламп, где были и телевизор и виниловый проигрыватель, и другие «мелочи», в которых и живут чудеса.

Для нас это и есть самый честный финал истории: когда песня перестаёт быть просто треком в плейлисте, а становится частью домашнего уюта и материальным напоминанием о выборе, который мы делаем каждый день.

Если наши щелчки и свайпы отозвались и в вашей памяти — сохраняйте песню в свой новогодний плейлист. И поделитесь ей с тем, кто поймёт!

UPD:

Я новичок на Пикабу, и как выяснилось, здесь нельзя вставлять в посты прямые ссылки.

Чтобы вам было проще найти песню, вот точные координаты для поиска:

Полное название песни для копирования: Поля Антонов, слёзы керамистки — Прощелкал... (Новый год).

Скопируйте эту строчку и вставьте в поиск Яндекс.Музыки, VK Музыки, Spotify или любого другого стриминга, сразу найдёте!

Если хотите подпевать: Полный текст песни можно посмотреть на сайте Genius. Там же есть и другие наши песни.

Для гитаристов: Аккорды и схема уже выложены на сайте AmDm

Устал проживать не свою жизнь?

Привет, дорогой миллениал.

Поздравляю, ты прошёл игру под названием «жизнь». Сейчас мы проживаем то, что приходит после слова «конец» в любом фильме.

Возможно, ты уже ощутил этот привкус депрессии, легкие нотки апатии и осознал, что идешь не своей дорогой.

С нами всё в порядке. Просто мы были тем поколением, что жило настоящим моментом, и даже мечты наши были реальнее, чем все карты желаний.

Но мир буквально вырвал нас из плодородной земли и переселил в цифровой век. В наших руках больше не руки дорогих людей, теперь в них смартфоны и другие гаджеты. В наших глазах не прекрасное небо, а цифровые картинки, видосики, мемчики …

Мы не смотрим на себя в зеркало, мы смотрим на других через экран.

Вспомни, миллениал, как мы умели жить в настоящем. Помнишь?

Хрустит снег под ногами, светит фонарь в утренней темноте, и снежинки такие огромные летят на тебя, и ты, опаздывая в школу, все равно ловишь их ртом, потому что это вкусно.

А как бегал за пушинками летом, чтобы загадать желание, поймав одну из них в ладони. А как, возвращаясь со школы, попадал под ливень и не было телефонов, и мокрые мы летели домой по лужам. А твои любимые спортивные секции? Помнишь, ты сам на них ездил, на автобусе/ троллейбусе, забитым людьми так, что можно было даже не держаться, ты бы все равно не упал.

А как гулял до самой ночи, а после выслушивал нотации родителей, ведь дома нечем было заняться: тогда все любимые мультфильмы/фильмы/сериалы были в определенное время и, ты точно знал это время.

И ты не сидел в телефоне , ты сидел на гаражах , на деревьях, на карьерах, на бордюрах… Ты жил свою жизнь и даже не задумывался, что можно по-другому.

Ты делал, как велело сердце с теми рамками, что устанавливали только родители. И то, помнишь, мы думали, они нас ограничивают… Глупцы. Сейчас мы просыпаемся с телефоном, смотрим как это делают другие, едим и смотрим через экран , как это делают другие, путешествуем и, смотрим, как это делают другие, гуляем и смотрим… думаю ты уже понял.

Мы подменили свою жизнь на чужую (не важно чью) . Мы заменили собственный момент тем, что «нам интересно», а в итоге свалились в депрессию и апатию.

Нам кажется, что мы должны стать великими, богатыми, знаменитыми, популярными, только мы не задаем вопрос: кому должны?

А самое страшное, что курильщики, пьяницы, наркоманы, знают о своей зависимости и могут решать бороться с ней или нет. Но мы, не знаем, насколько безвозвратно мы зависимы от устройства «вживленного нам в руку». Мы говорим, что сами решаем, сидеть в телефоне или нет, что успеваем и наслаждаться, и постить в социальные сети. Что используем только для общения с близкими, но стали от них дальше… и отрицаем, отрицаем, отрицаем.

Но самое страшное, что мир сейчас так устроен, что уйти во времена той нашей жизни в моменте, мы не в силах. Мы буквально зависим от информации внутри телефона.

Но если бы убрали его на день? Что было бы? Мы не узнали, что изменилось расписание в школе, что сад завтра не работает, что на работе полный «пиз..ц», что надо сдать деньги срочно завтра, принести работу…

Все эти мелочи не уничтожили бы нашу жизнь, ведь наши родители справлялись без чатов, полиция работала, скорая приезжала… мы бы избавились от стресса в моменте получения информации , и этот момент был бы только НАШ . МОМЕНТ был бы НАСТОЯЩИМ.

P.s. я зависима, я признаю. Я не знаю как выйти, но может, ты , прочитав это, поймешь и найдёшь выход для нас.

Преемственность поколений или как "зумеры" ВНЕЗАПНО стали худшим поколением

Сейчас очень популярно мнение о том, что зумеры это самое тупое/ленивое/мерзкое/разложившееся и т.д. поколение из всех что было, так считают не все, но очевидно, что тех кто их не любит кратно больше. Отсюда вопрос: А разве не каждое поколение ровно таким же образом попускалось старшим? И если так, то за что гнобили предыдущие поколения, пока те считались молодыми?