Башня короля Альфреда, построена 1760-х годах в честь окончания Семилетней войны против Франции

Стоит возле камня Эгберта, где, согласно преданию, Альфред Великий объединил англосаксов.

Мошенник в Париже в 1789 г (отрывок приключенческого романа)

От стука в дверь у Кавальона стало плохо с сердцем. Кто был мог подумать ещё месяц назад, что звук обычного дверного молотка будет действовать на него подобным образом? Человек, столько повидавший на своём веку, столько раз затевавший различные аватюры, отсидевший в Бастилии, наконец... такой опытный человек – и боялся обычного стука в дверь! Это было странно, это было стыдно, но это было.

Стук раздался как раз тогда, когда Кавальон задремал в своём кресле, сидя над книгой о герметических тайнах Египетских пирамид и связанных с ними алхимических заклинаниях. На часах был всего лишь полдень, но предыдущей ночью спалось любителю магии из рук вон плохо. Сначала ему не давали покою собственные мысли. Потом постоянно будили любые скрипы, шум проезжавшей мимо телеги, топот деревянных сабо по каменной мостовой, песни какой-то пьяной компании, лай собак... В каждом звуке Кавальону слышалась опасность. В каждом шорохе мерещились шаги тамплиеров.

В том, что тамплиеры его преследуют, алхимик перестал сомневаться уже давно. После того случая, когда служанка с улицы Папийон сообщила ему о слежке, Кавальон самолично не раз обнаруживал за собой “хвост”. Пару раз он даже пытался догнать человека, уличённого в шпионаже. Безрезультатно. Потом начались угрозы. Сперва кто-то кинул к его порогу дохлую кошку. В другой раз окно разбил камень с прикреплённой к нему бумажкой. Там было написанно одно-единственное слово – “Страшись!” и нацарапана страшная морда Дьявола. Кавальон не хотел слушаться анонимки, но не страшиться при всё желании не получалось.

Жил он теперь неподалёку от Марсова поля, снимал уже не комнату, и не квартиру, а отдельный маленький домик. Это было престижнее, помогало пускать пыль в глаза и гарантировало секретность происходящего. Переезжая, Кавальон представлял, как на вырученные от продажи украшений старухи деньги он сможет купить новые восточные декорации, “магические” машины, наймёт слуг – не тех, сделанных из картона, а настоящих... Он предвидел нарастающий поток клиентов, желающих узнать выигрышные номера в лотерее, отвести порчу, омолодиться, поправить будущее... Преследования и порождённый ими страх, всё более становящийся похожим на умопомешательство, спутали все планы. Поначалу Кавальон и вправду нанял слуг. Но очень скоро они начали казаться ему шпионами, присланными тайной организацией. Для успокоения пришлось всех разогнать. Теперь алхимик в одиночестве бродил по двухэтажному дому, пугаясь то собственной тени, то издаваемых самим собой звуков, то тишины.

В дверь постучали повторно. Надежда на то, что стук померещился Кавальону, не оправдалась. Алхимик встал с кресла и, еле дыша, на цыпочках пошёл к двери.

Неужели тамплиеры пришли за ним?.. Но ведь Кавальон вёл себя тихо! Да, он интересовался свитком всевластия. Что правда, то правда. А кто на его месте не заинтересовался бы? И потом, никаких препятствий тайному ордену Кавальон не чинил! Боролся за заклинание с такими же мелкими, ничего не знающими людишками, как он сам... Да разве это можно назвать конкуренцией? Ну разве это нужно карать смертью?!...

Так он им и скажет. Обязательно.

До двери оставался десяток футов, когда нетерпеливый стук раздался в третий раз. От страха Кавальон замер на месте. Почему они так волнуются?! Почему требуют открыть так настойчиво?!

А что, если это не тамплиеры?! Что, если это полиция, разузнавшая о подбросе улик, а также о том, что именно Кавальон был последним, кому привелось видеть мадам Жерминьяк живой?! Дико, конечно, будучи полицейским агентом, самому бояться охранников правопорядка... Но чего только не бывает на свете!

От четвёртого стука у алхимика закружилась голова. На неслушающихся ногах, слыша стук собственного сердца, звучащий, словно барабанный бой перед казнью, Кавальон подошёл к двери.

–Кто там? – крикнул он, уже ни во что не веря.

–Господин Кавальон, это мы! Мадам Ру и мадам де Труафонтен! Мы с вами договаривались о приёме!

Чёрт возьми! Клиентки! Сёстры, которые записались на предсказание будущего ещё за неделю! Он и позабыл о них! Вот до чего довели эти распроклятые тамплиеры!

Кавальон поправил халат, разгладил волосы, принял самоуверенное и загадочное выражение лица, вдохнул, выдохнул, снова вдохнул и открыл.

–Господин Кавальон! А мы уж боялись, что вас нет дома!

Опытным взглядом алхимик измерил клиенток. Несмотря на то, что перед ним стояли сёстры, – а сходство их лиц было несомненным, – дамы определённо принадлежали к разным общественным классам. Старшая, в чепце, простом полосатом платье, переднике, кожаных мужских башмаках с медными пряжками и косынке, по обычаю наброшенной на плечи, явно была не из богатых. Её муж, конечно, не подёнщик и не рабочий, но и до купцов с фабрикантами ему далеко. Скорее всего, мелкий лавочник. Младшая сестра выглядела совершенно иначе: жёлтое платье из тафты, атласные туфельки, модная широкополая шляпа в английском стиле, пудра на волосах, золотые серёжки. Очевидно, де Труафонтен – это она. Очередная буржуазка, выскочившая замуж за обедневшего дворянина? Или жена богатого мещанина, купившего дворянство за деньги? Смотрит без восхищения, подозрительно. Прячет усмешку. Видимо, пришла просто за компанию. Ещё и образованная, наверно… Чёрт побери! Кавальон ненавидел скептиков. Они всегда портили все сеансы.

Мысленно сетуя на то, что не подготовился, не зажёг благовония, не расставил картонных слуг, алхимик повёл клиенток в свой кабинет. Плату взял вперёд: сказал, что духи без положенной им суммы не снизойдут. Приметил ухмылку мадам де Труафонтен, но сделал вид, что не обращает на неё внимания. Начал бормотать молитву Исиде, уставился на хрустальный шар… но краем глаза усиленно наблюдал за клиентками. Правильно интерпретировать их реакцию было ключевым моментом, определяющим успех или неуспех «предсказания».

–Я вижу букву А… Духи шепчут, что у вас есть близкий человек, связанный с ней! – загадочным тоном произнёс Кавальон. Он любил начинать с этой буквы. Она была очень распространённой.

–На А? – удивилась старшая.

–У нас нет никого на А! – торжествующе заключила младшая, скептически настроенная сестра.

Чёрт, неужели промазал? Нехорошо, когда сеанс начинается со сбоя. Теперь придётся предложить цифру…

–Подумайте хорошенько!

–Ой, вспомнила! – неожиданно обрадовалась мадам Ру. – Это мой муж.

–Что за вздор ты несёшь?! Твоего мужа зовут Бертран Ру, разве нет? Или ты уже забыла, за кем замужем?!

–Не просто Бертран, а Бертран Ги Андре! По одному имени от папеньки, от маменьки и от крёстного!

Мадам де Труафонтен усмехнулась. Кавальон, не теряя времени, продолжил:

–Он небогат, ваш муж.

–Да-да, так оно и есть! – обрадовалась мадам Люк.

–Вы могли бы сделать и более выгодную партию… если бы не поторопились с замужеством.

Старшая сестра посмотрела на прорицателя с восхищением. Откуда это он знает!? Женщине было невдомёк, что мысли о несправедливости судьбы и определённая зависть к состоятельной сестре читались на её лице, словно в книге.

–Вам следовало подождать, – продолжал рассуждать алхимик. – В то время, когда вы выходили замуж, ваш отец был ещё достаточно беден и вы не могли мечтать о важных женихах. Никто не знал, что вскоре вашей семье улыбнётся удача, и вы сумеете породниться с таким человеком, с которым и не мечтали общаться…

–Да-да! Господин де Труафонтен!

Теперь следовало закрепить успех. Предсказать что-нибудь такое, во что мадам Ру захочет поверить – и дело сделано. Дальше – болтай, что угодно.

–Скоро дела вашего мужа пойдут в гору. Чем он торгует?

–Он не торговец! – ехидно ответила состоятельная сестра.

–Он типограф, – взволнованно подтвердила мадам Люк. – У нас небольшая печатня.

–Значит, он торгует типографскими услугами! – недовольно сказал алхимик. – Духи не ошибаются!

–У нас совсем мало заказов…

–Скоро заказы пойдут рекой!

–Ох! Да правда ли?

–Столько пойдёт заказов, что и не сосчитать будет! – продолжал фантазировать Кавальон. – Газет новых наоткрывают – их всех и не прочитаешь! И что ни день, то новый памфлет, новый листок, гравюра, разоблачение! А у кого печатать? У вас!

–Да выдумки это всё! – бросила младшая сестра. – Не слушай его, Изабель. Он пудрит тебе мозги. Я же предупреждала! Лучше пойдём отсюда!

–Откуда ты знаешь, пудрит или не пудрит!? – возмутилась старшая. – Может, и правда заказы скоро пойдут? Муж вот тоже говорит: скоро Генеральные Штаты соберутся, на фракции разделятся и тут такая политическая жизнь забурлит, хоть святых выноси! Тогда от газетчиков проходу не будет!

–Два дня позаседают, примут налоги и разойдутся, – махнула рукой де Труафонтен.

–Не встревай, сестра! – сказала с раздражением мадам Ру, и Кавальон с удовлетворением отметил, что она на крючке. – Скажите, месье алхимик, а что ещё меня ожидает?

–У вас будет сын, – ляпнул тот.

–Ох ты, батюшки! Так я уж, кажись, не в том возрасте, чтобы рожать! Пятерых родила, двое выжили…

«Наверно, погорячился, – подумал Кавальон про себя. Ей и в правду рожать уже поздновато. Лет тридцать, а то и все тридцать пять. Но раз что-то ляпнул, то надо стоять на своём».

–Родите через пять лет, – срок исполнения предсказания желательно было отодвинуть подальше, чтобы не вспомнили. – Мальчик у вас будет. Максом назовёте. Максимилианом.

Предсказывать родителям, как они назовут собственного ребёнка, было, конечно, странным делом. Как хотят – так и назовут, разве нет? Но за годы практики Кавальон усвоил важную вещь: чем нелепее прорицание, чем более невероятна подробность мнимого будущего, тем охотнее верят ему клиенты. Максимилианом звали лакея, которого Кавальон уволил последним. Это редкое, звучное латинское имя почему-то запало в душу.

–А что будет с моим старшими сыновьями? – развесила уши клиентка. – Одному сейчас десять, другому девять.

–Первый унаследует дело вашего мужа.

Само собой! Мадам Ру удовлетворённо кивнула.

–А что со вторым?

Кавальон ещё раз вперился в свой шар, пошевелил губами, изобразил глубокую задумчивость на лице, сделал несколько пассов руками.

–Он сделает большую карьеру, – выдал, наконец, прорицатель. – Станет генералом.

–Генералом?! Да ведь мы простые люди! Ни знатности, ни богатства… Разве ж можно, чтоб наш Шарло так вознёсся?!

–Он отличится в бою! – сказал Кавальон.

–В каком ещё бою?! – возмутилась скептически настроенная сестра. – Эпоха войн осталась в прошлом! Это же очевидно всем просвещённым людям! Девятнадцатый век будет веком всеобщего мира! Уж сколько об этом писали… Да и с кем Франции воевать?

М-дя… Эта Труафонтен раздражала Кавальона всё больше и больше. Если не верит, пускай убирается к чёрту! Зачем пришла? Алхимику захотелось, чтобы сеанс закончился побыстрее. В другой раз предсказал бы дамам что-нибудь более реалистичное, что-то такое, что, пожалуй, бы и сбылось. Но раз уж все решили сжить его со свету!.. Раз уж надумали поиздеваться над ним!.. Что ж, Кавальон специально будет плести всякую ахинею, которая никогда не сбудется. Генерал, ага, конечно! Хорошо бы выдумать ему поле боя, да не нормальное, а такое, чтобы у дам глаза на лоб повылазили… Палестина? Тьфу, вертится Палестина на языке – и всё из-за этого проклятого свитка! Надо бы что-нибудь более экзотичное. Хм…

Взгляд Кавальона упал на раскрытую книгу, так и оставленную на кресле. Египет!

–Ваш сын будет воевать в Египте.

–Где?!

–Он будет биться прямо у пирамид!

–Что за бред вы несёте, месье!? – закричала мадам де Труафонтен. – Изабель, разве ты не видишь, что он нас дурит!? Пирамиды! Подумайте только! Вы бы ещё сказали, что её сын будет драться с русскими в Сибири, среди снегов!

–Такая участь, мадам, ждёт не её, а вашего сына, – злобно ответил прорицатель.

–Что?! – де Труафонтен побледнела.

–Сударь, вы и вправду провидец! – воскликнула мадам Ру. – У моей сестры действительно есть сын! Ему всего три месяца! И вы видите его будущее?

Конечно, не видит! Но постарается уколоть эту самодовольную дамочку как можно больнее.

–Да! Я вижу! И вижу вполне отчётливо! Духи в этом хрустальном шаре только что явили мне картину того, как молодой де Труафонтен, весь израненный, весь больной, плетётся по бескрайней русской степи, увязая в трёхфутовом слое снега… а сзади его преследуют царские кирасиры, дикие женщины с вилами, калмыки, татары, псоглавцы… казаки с нагайками… стая волков… и огромный русский медведь, специально натренированный для войны!

–Это невыносимо, в конце концов!

–Там ваш сын и найдёт свою гибель, – закончил алхимик. – Всего только в двадцать три года!

Возмущённая мадам де Труафонтен соскочила с места и потянула с собой сестру.

–Это невозможно больше слушать! Мы уходим! Изабель!

Мадам Ру нехотя поднялась, бормоча что-то о страшном русском медведе.

–Прощайте, господин Кавальон! Вы самый отвратительный предсказатель из всех, кого я встречала! – сказала мадам де Труафонтен, разворачиваясь к двери.

Алхимик не дал ей оставить последнее слово за собой:

–Не беспокойтесь, сударыня! – крикнул он вслед строптивой клиентке. – Вам не придётся хоронить своего сына! Вы умрёте намного раньше его! Вы… Вас… Вам отрубят голову!!!

Младшая сестра, уже переступившая порог комнаты, резко развернулась и разразилась противным хохотом.

–А вот вы и попались, милейший! Голову мне не отрубят, я не дворянка! Если я совершу какое-нибудь преступление, меня могут только повесить как простолюдинку! А вы-то и не знали, господин прорицатель! Купились на частицу «де», которую мой муж, адвокат, приделал к своей фамилии, чтоб престижней звучала! Вот так прокол, Кавальон! Ха-ха-ха! Не удастся вам положить меня под топор!

–Вам отрубят голову не топором… – злобно процедил Кавальон. – Это будет… будет…

Что это будет и чем ещё, кроме топора, можно отрубить голову, он так и не придумал. Да и нужды в этом не было: дамы уже ушли. Хорошо, что хоть денег своих не потребовали обратно.

кому понравилось, тут весь роман полностью бесплатно https://author.today/work/220063

Ножи пандуров 18 века

Первое упоминание о пандурах датируется 1742 годом. Первоначально они были личной стражей венгерских магнатов, а позднее этим термином стали называть и некоторые подразделения европейских армий.

Из романа о Французской революции

Литератор Люсьен Помье шёл домой в чрезвычайно скверном расположении духа. День у него выдался на редкость неудачным.

Началось всё с того, что Помье не выспался. Накануне он вернулся из тюрьмы, а потому до глубокой ночи не смыкал глаз в объятиях своей возлюбленной Терезы. В семь утра писателя разбудил колокольчик ассенизатора, возвещающий о приближении повозки с нечистотами: до того громкий, что его оказалось слышно даже с мансарды трёхъэтажного дома. Уснуть больше не вышло. Недовольный Помье встал, умылся и отправился туда, куда жаждал отправиться все те недели и месяцы, проведённые в заключении: в парижские театры. Сначала о предполагал посетить Французскую комедию, потом Итальянскую, потом театр Комического двусмыслия. Если и там ничего не получится, писатель планировал заглянуть в театр Господина Брата Короля. Необходимо было пристроить комедию, написанную в Бастилии.

Комедия получилась гениальной, и её были просто обязаны взять хоть куда-нибудь. Помье был так в этом уверен и так хотел произвести наилучшее впечатление на руководство театров, что даже потратился на грузчиков, которые несколько раз перетащили его на закорках через дорогу с тем, чтобы писатель не запачкал своих башмаков и чулок, пересекая поток чёрной жижи, несущийся по центральной, углублённой части улицы. Увы! Добраться до театра чистым не получилось. Какая-то безмозглая служанка из особняка на Шоссе д`Антен забрызгала Помье нечистотами своих хозяев, выплёскивая содержимое их ночных горшков. Впрочем, это было лишь начало неудач писателя. Несколько минут спустя он сделался невольным участником драки между продавщицами печёных каштанов и разносчицами устриц – просто потому что проходил мимо. Помье помяли не только бока (к чему он уже привык), но и только что выстиранный кафтан с почти новыми, залатанными лишь в двух-трёх местах, штанами. В довершение всех бед его еще и задержала полиция, приняв за разыскиваемого воришку: уж очень походило описание преступника на Помье: "Рост пять футов два дюйма, возраст – около пятидесяти лет, лицо одутловатое, брюхо толстое, нос картошкой...". Два часа пришлось просидеть в полицейском участке. К тому времени, как всё разъяснилось, и Помье освободили, он уже не верил ни в себя, ни в свою пьесу, ни в то, что ему еще может повезти сегодня. Так оно и вышло. Все театры, один за другим, отклонили комедию. Её даже не приняли к рассмотрению.

По дороге обратно, на одной узкой улочке, Люсьена чуть было не задавила карета. Писатель в последний момент успел прижаться к стене дома и отделался тем, что был всего лишь облит грязью, разлетающийся из-под колёс экипажа каких-то знатных господ. Домой, в мансарду трехэтажного доходного дома в тупичке Собачьей Канавы, неподалёку от рынка Невинных и бывшего кладбища, Помье вернулся в наихудшем виде и наихудшем расположении духа, какие только можно вообразить. Тереза, сходу обо всём догадавшись, встретила его неприветливо. От вчерашнего любовного пыла не осталось и следа.

–Не взяли? А я о чём говорила!? – принялась ворчать женщина. – Пора тебе браться за нормальную работу, Люсьен! Виданое ли дело: целый день скрипеть пером, портить зрение, а потом ещё шататься по театрам, чтобы получать отворот-поворот! За время в тюрьме ты совсем утратил навыки жизни в Париже! Что, от помоев уворачиваться разучился? Посмотри, на кого ты похож! Опять стирать! Как будто у меня без тебя стирки мало!

Всё свободное место в каморке писателя было завалено тюками с бельём. Тереза Троншар служила прачкой. Она и сейчас разговаривала с Люсьеном, полоща в корыте ночную рубашку очередного торговца или аристократа. Прачкой были мать Терезы, её бабушка, прабабушка и все предки по женской линии. Стала бы ею и дочь, выйди Тереза замуж и перестань сдавать нажитых от Помье детей в сиротский приют. Увы! Писатель уже больше десяти лет жил с девицей Троншар, но венчаться категорически отказывался.

–Говорят, барон де Пальмароль ищет лакея. Сходил бы, разузнал, что ли, – заметила Тереза, продолжая свою работу. – И работа не пыльная, и верные деньги, и жить, глядишь, можно будет, в особняке, за квартиру платить не надо...

–Я не лакей! – разозлился Помье. – Сколько тебе повторять!? Я не лакей и не унижусь до этого звания! Ты хочешь, чтобы я закопал свой талант в землю, чтобы бросил перо и принялся прислуживать богатому бездельнику вместо того, чтобы бичевать пороки и прославлять добродетели?!

–Да кому они сдались, твои пороки?! Скоро нам платить за жильё, дрова на исходе, одежда совсем истрепалась, а ведь надо ещё и на что-то есть! Я снова должна содержать нас обоих?! Ещё немного, и я околею от бесконечной работы! – пожаловалась прачка, демонстрируя свои красные, с потрескавшейся кожей, руки.

–Ну, Тереза, ну, милая! Подожди ещё немного! – промурлыкал писатель. – Моя слава уже близко, я это чувствую! В тюрьме я уже побывал, а это полдела! Скоро люди будут говорить: "Кто такой этот Помье? Он сидел в Бастилии, как Вольтер! Наверное, он написал что-то интересное!". Клянусь, не пройдёт и года, как ты увидишь рецензию на моё сочинение в "Меркурии"!

–Да плевать я хотела на все твои рецензии! Ты, что, забыл, что я не умею читать!?

–Я научу тебя, милая!

–В моём возрасте уже поздно учиться таким вещам. Скоро я буду совсем старухой, Люсьен. Ещё пара лет – и о материнстве можно забыть... А ведь когда тебя забирали в Бастилию, я была беременна! И ты даже не интересуешься, что случилось с этим ребёнком!

–Ты его подкинула? – равнодушно спросил писатель.

–Нет, чёрт возьми! Мне осточертело подкидывать детей, так и знай! У всех моих сестер уже огромные семьи, одна я живу при тебе на птичьих правах, без мужа и без детей! Я решила оставить этого ребёнка, понятно?!

–Ну и где же он?

–Умер, чёрт побери!!! Умер из-за того, что у меня кончилось молоко! Я и сама едва не околела этой зимой, пока ты отдыхал в своей тюряге! Даже не представляешь, чем мне пришлось заниматься, чтобы прокормиться и обогреться! Дошло до того, что моя полоумная мамаша написала на меня заявление в полицию, что я, мол, не блюду девичью честь и веду предосудительный образ жизни.

–Так тебя тоже арестовали?

–Я провела в тюрьме неделю, сразу после Рождества. Мать очень быстро поняла, что содержать меня за решёткой придётся ни кому иному, как ей, и принялась хлопотать о том, чтобы меня выпустили. Хотя, чёрт возьми, я не отказалась бы посидеть там подольше! В тюрьме, по крайней мере, не надо стирать и стоять в очередях за хлебом!.. Кстати, там, под крышкой, есть немного крольчатины. Съешь, пока не испортилось. Я решила, что в честь твоего возвращения можно позволить себе немного мяса. Купила остатки от остатков ужина маркиза де Буффле.

–Скоро нам не придётся довольствоваться остатками от остатков! – заверил Помье свою "половину", выбирая ту из косточек, на которой осталось хоть сколько-то мяса. – Мы сможем покупать остатки прямо из дома маркиза!

–Что-то не верится, – вздохнула Тереза. – А когда ты на мне женишься?

Писатель поперхнулся.

–Мы же уже говорили об этом добрую сотню раз! И ты согласилась жить со мною невенчанной!

–Согласилась-то согласилась, но я думала, что ты всё равно когда-нибудь на мне женишься. Неужели тебе не хочется иметь семью и деток, а, любимый?

Помье стиснул зубы от злости. И почему ему попалась такая бестолковая женщина!? Вот Руссо всю жизнь прожил невенчанным со своей подругой – даром, что тоже Терезой! – так она ему и слова не сказала! И детей их он всех сдал в сиротский приют! Вот и стал великим писателем. Разве можно сочинить что-нибудь гениальное, если под боком пищит один ребёнок, за штанину тянет другой, а третий требует хлеба и молока!?.. Но нет, такой дремучей женщине, как Тереза, ничего этого не понять. Она даже и о Руссо ничего не знает: сколько ни пробовал Помье объяснить подруге, что за гениальным автором тот был, – всё бесполезно.

–Вечно талдычишь одно и то же, – буркнул писатель. – Лучше бы время по часам узнавать научилась.

–В моём возрасте уже поздно учиться таким вещам, – вздохнула Тереза. – Подлей-ка мне кипяточку.

Помье покорно снял с печи ведро с горячей водой и вылил половину его корыто.

–Кстати, утром, пока тебя не было, – вспомнила женщина, – сюда заходил один тип.

–Заказчик? – встрепенулся литератор. – Это не тот, для которого я написал пасквиль про королеву?

Непристойное сочинение про Её Величество, за которое Помье и оказался в тюрьме, было заказано неким неизвестным человеком, явившимся к литератору в маске и пообещавшему хорошо заплатить. Денег автор так и не дождался. Единственным утешением для писательского тщеславия стало то, что в течение недели пасквиль читали на всех перекрёстках Парижа... ну и заключение Бастилию, позволявшее уподобиться столпам Просвещения.

–Держи карман шире! – усмехнулась Тереза. – Тот прохвост здесь больше не появится, и не мечтай! Сегодняшний оставил тебе записку: вон она, на столе. Надеюсь, это не заказ очередной антиправительственной дребедени, за которую ты снова загремишь за решётку!

–Почему ты раньше не сказала?! Наверняка там что-то важное, – принялся ворчать литератор, разворачивая послание.

Прочитав несколько первых строк, он забыл и о Терезе, и о бесчестном заказчике, и о сегодняшних неудачах. Вот что за записку получил Люсьен Помье:

"Сударь! Быть может, Вы меня давно забыли, и моё имя поначалу ничего Вам не скажет. Однако я льщу себя надеждой, что по некотором размышлении Вы всё же восстановите в своей памяти сцену нашего столь неожиданно начавшегося и столь печально кончившегося ужина в стенах Бастилии. Итак, моё имя – Ходецкий. Во Франции меня знают как Кавальона. У меня есть и другие имена, известные в большей или меньшей степени. То из них, коим меня нарекли при крещении, я охотно поведаю Вам, уважаемый Помье, при личной встрече. В Вашей воле решить, состоится эта встреча или нет.

Помните ли Вы, сударь, роковой рассказ нашего бедного друга Феру, над которым сам он имел несчастье потешаться? Без сомнения, да. История о дарующем всевластие заклинании тамплиеров, кое необходимо трижды произнести "в столице столиц в царском дворце под сенью веры", и свиток с коим хранится в инкрустированной раковинами шкатулке у мадам де Жерминьяк, не могла не запасть Вам в душу. Быть может, Вы даже лелеете план раздобыть этот свиток? Человеческой натуре свойственно желание обладать всем самым лучшим, так что желание Ваше, с точки зрения разума, отнюдь не предосудительно. Но исполнимо ли оно? И да, и нет.

Почему же нет? – спросите Вы. Да будет Вам известно, что месяц назад достопочтенная мадам де Жерминьяк отдала Богу душу. О причинах её смерти ходят самые разные слухи. Весь свет горит нетерпением сыскать убийцу – подлинного или мнимого. Тем временем, внучка мадам, прелестная девушка восемнадцати лет от роду, уже вернулась из монастыря, где воспитывалась, и вступила во владение наследством. Немудрено, что в городе появилось немало искателей руки мадемуазель. И знаете ли, сударь, кто первый среди них? О, трепещите же! Я Вам скажу! Сей ловкий ухажёр ни кто иной, как наш общий знакомый – виконт д`Эрикур, устроитель злосчастного пира и убийца Феру! Откуда мне известно, что Феру убил именно он? – желаете Вы спросить. Очень просто, Помье! Кто ещё мог совершить это злодеяние, коль скоро это были не я и не Вы?

Итак, д`Эрикур в двух шагах от руки внучки мадам Жерминьяк и от её палестинского сокровища. Поспешность, с которой он сделал предложение (а говорят, что это случилось всего через пару дней после его возвращения из Бастилии!) не оставляет сомнений: виконт женится не по любви, его цель – это свиток тамплиеров! Бог мой! Даже страшно представить, чего может натворить этот алчный и жестокий человек, этот бесчестный убийца, когда обретёт желаемое всевластие! Впрочем, представим на секунду, будто бы это не д`Эрикур отравил нашего рассказчика – что с того? Неужели потомки Жака де Моле столько лет берегли палестинский свиток затем, чтобы им завладел какой-то светский хлыщ, какой-то щёголь, купающийся в деньгах и уже пресытившийся всеми возможными удовольствиями!? Моё сердце трепещет при мысли об этом! Не справедливей ли было бы, если бы заклинание досталось честным людям, порой влачащим жалкое существование, но добродетельным и чистым душой, словом, таким, как мы с вами?! Не справедиливей ли было бы, если бы заклинание помогло законному государю вернуть себе трон, похищенный узурпаторами?! Вы, без сомнения, желаете знать, о каком короле идёт речь. Но тут я умолкаю. Бумаге нельзя поверять таких тайн.

Итак, Помье, исполнимо ли наше – да, теперь я решусь сказать именно так – "наше"! – желание получить заветный свиток, который, без сомнения, существует, и за которым скоро будет охотиться весь Париж? Да, отвечу я! В том случае, если мы объединим свои силы. Как только вы получите это письмо, заклинаю Вас, сударь, поспешите ко мне! Я живу на улице Папийон, в доме Карбино, на первом этаже и приму Вас в любой час, в любой день недели. Свой план я могу изложить Вам только с глазу на глаз.

Засим остаюсь, покорнейший и вернейший слуга Ваш, Ходецкий".

–Что там? – спросила Тереза.

–Да так... Ничего... Это новый заказ, – растерянно пробормотал литератор.

–Опять заказ?! – всплеснула руками женщина. – Смотри, как бы тебя снова не облапошили!

–Нет-нет, – пробормотал Помье, спешно натягивая кафтан. – Это совсем другое дело... На этот раз... Словом... Потом объясню...

–Ты куда на ночь глядя?

Помье не ответил. Он уже бежал вниз по лестнице, ощупью пересчитывая в кармане последние су на извозчика. До улицы Папийон можно было бы, конечно, дойти и пешком, но Ходецкий велел торопиться! Необычайное радостное предвкушение вдруг захватило Помье: теперь он был уверен, что до славы и богатства уже рукой подать.

До улицы Папийон литератор добрался уже в сумерках. Жилище Ходецкого, и без того овеянное таинственностью своего обитателя, казалось в полумраке ещё более загадочным. Служанка домовладелицы указала Помье путь к квартире того, кто жил под фамилией Кавальон.

–Неужто вы не боитесь ходить к такому человеку? – произнесла она едва слышно перед тем, как исчезнуть.

–Я должен бояться?

–Месье Кавальона многие опасаются. Что до меня, то я всегда трепещу, когда вижу его!

–Отчего же?

–Говорят, он имеет власть как над живыми, так и над мёртвыми.

–Не понимаю, о чём это ты говоришь?

–Не понимаете? Так вы, видать, ещё ни разу его и не видели, сударь? Всякий, кто хоть несколько минут разговаривал с Кавальоном говорит, что это не простой человек...

–Да что же в нём непростого?!

–Простите меня... Я не смею говорить... Боюсь, как бы наш могущественный жилец не покарал меня за излишнюю болтливость... – потупившись, служанка замерла.

Помье понял, чего она ждёт, и сунул в маленькую девичью ручку, покрытую ципками, последнюю медную монету.

"Ни разу не видел! – повторил он про себя. – Ну и ну! Ведь я же добрых два часа просидел с ним бок о бок! Впрочем... Я не очень хорошо рассматривал этого Кавальона... Может статься, действительно что-то не углядел в этом человеке. Бьюсь об заклад, во всём этом кроется какая-то тайна, и мне не терпится её разгадать!"

Однако до разгадок было далеко, а вот новые загадки появлялись на каждом шагу. Едва Помье занёс руку над дверью квартиры Кавальона, чтобы постучать, как она открылась сама собой. Ошарашенному писателю показалось, будто перед ним вход в иную вселенную: из полумрака, царившего в обиталище таинственного жильца, лились звуки чудесной мелодии, воздух за дверью был напоён удивительным благоуханием восточных ароматов – даже лучше, чем духи, которыми брызгался в тюрьме виконт д`Эрикур, и запах которых литератор ещё не забыл. Помье шагнул на порог и едва не столкнулся лбом с высоким стройным лакеем, неподвижно стоявшим у входа. Чуть поодаль вежливо склонил голову ещё один слуга. Ни тот, ни другой не проронили ни слова, когда писатель тихонько прошёл мимо них. Попривыкнув к темноте, он различил в глубине передней двух прекрасных девушек, одетых восточными одалисками. В позах обеих выражались смирение и покорность. "Надо же, сколько у Кавальона прислуги! – подумал Помье. – Да какой необычной, какой вышколенной! Никто из этих ребят не потребовал у меня чаевых. Видать, хозяин платит им немало! Да, чёрт возьми, судя по всему, он богаче, чем я думал раньше!".

Стоило писателю подумать о Кавальоне, как тот появился: важный, степенный, одетый в турецкий халат и тюрбан, благоухающий неизвестными травами. Молча, не сводя с гостя пристального, испытывающего взора, ввёл его в свой кабинет. У Помье глаза разбежались: чего тут только не было! Настоящая восточная сокровищница! Персидские ковры по всем стенам, величественный кальян, изображения русских святых с привешенными к ним разноцветными стеклянными амулетами, несколько рядов расставленных по полкам остроносых турецких тапочек, павлиньи и страусиные перья, статуэтка толстого китайского божка, изящные арабские кувшины и ещё какие-то экзотические сосуды, похожие на медные вёдра с ручками по бокам и краником посередине – их назначенья писатель не смог уяснить, очевидно, они служили каким-то магическим целям. В том, что Кавальон занимается магией, сомневаться уже не приходилось: стеклянный шар на столе и человеческий череп возле него говорили сами за себя... Но откуда всё-таки льётся эта удивительная музыка? Помье оглядывался, тщетно пытаясь обнаружить её исполнителя. Нет, видно, и тут без магии не обошлось!..

кому понравилось, вот тут весь роман бесплатно

Детектив в Париже 1789 года (фрагмент из начала)

–Д`Эрикур! Вот так встреча! – воскликнула мадам де Шампо.

–Мы несказанно рады вас видеть! – добавила мадам де Шампо-младшая.

Дамы приходились друг другу свекровью и невесткой. Виконт навестил их в ложе Оперы, абонированной Шампо на год вперёд, прямо во время спектакля. В собственной ложе, пусть и представление было оттуда видно намного лучше, д`Эрикур скучал. В театр он явился один и, разумеется, не для того, чтобы любоваться на прыжки Вестриса или слушать музыку Сальери. Это был выход в свет: показать себя, посмотреть на других, узнать новости, получить несколько приглашений, назначить пару свиданий.

–Счастлива видеть вас на свободе, дитя моё! Я-то боялась, что вам придётся сидеть в Бастилии не меньше года! И вдруг – такая встреча! – удивлялась свекровь.

–А вот я уже давно разглядела месье д`Эрикура в его ложе, и всё ждала, когда же он к нам заглянет! – похвасталась невестка.

–У вас отменное зрение, мадам, – заметил виконт.

–Это не зрение, это мой волшебный веер! – рассмеялась младшая де Шампо, развернув перед гостем своё новое опахало, украшенной многофигурной сценой испытания воздушного шара. В верхней части, там, где посреди голубого неба художник мог бы изобразить дневное светило, в веер была вставлена маленькая увеличительная линзочка. Она позволяла видеть спекталь словно вблизи и разглядывать окружающих, не нарушая правил приличия.

–Представьте, она специально заказала эту вещицу, чтобы рассматривать свою любимую Сент-Юберти во время танца!

–У вашей невестки отменный вкус и похвальная тяга к прекрасному! Я тоже обожаю Сент-Юберти! – Виконт без особого, впрочем, интереса бросил взгляд на сцену: туда, где среди нарисованных деревьев, подвешенных на верёвочки облаков и перемещающихся с помощью лебёдки картонных животных исполняла свои па Диана-охотница.

–Убедите же мадам, что она лучше, чем мадемуазель Гимар! – потребовала невестка.

–Гимар – непревзойдённая танцовщица нашего времени, – проговорила старшая мадам, откинувшись на своём любимом кресле, специально привезённом в театр, и поглаживая свою любимую собачонку, без которой Опера не была Оперой. – Пусть она и уже не в том возрасте, чтобы выступать, но ни одна молодая артистка, из тех, что мне приходилось видеть, до сих пор не превзошла её!

–Кстати, она собирается замуж! – снова застрекотала младшая. – Можете себе представить, виконт: мадемуазель Гимар сделается "мадам", хи-хи-хи! А у Сент-Юберти, говорят, роман с графом д`Антрегом. Об этом судачат теперь в каждой гостиной! А вы не знали?

–К сожалению, пребывание в замке Его Величества не позволило мне быть в курсе всех светских новостей, – улыбнулся д`Эрикур.

–И зачем только вы задаёте виконту такие глупые вопросы, сударыня?! – заворчала свекровь. – Он только что вышел из Бастилии, а вы твердите ему всякий вздор о танцовщицах, словно важнее этого ничего нет! Простите её, д`Эрикур, она ещё так юна...

–О, ну что вы, мне ужасно интересно знать, о чём нынче говорят парижане!

–А нам интересно узнать, как давно вы освободились, виконт?

–Только сегодня!

–Как?

–Сегодня утром! Я успел лишь принять ванну, переменить костюм, побриться, завить волосы, поблагодарить отца за преподанный мне урок, пообедать... и сразу отправился в Оперу! Не представляете, как я соскучился по театрам... и по вам, любезные дамы!

–Выходит, о вашем освобождении ещё никому неизвестно? – подняла брови свекровь.

–О, виконт, позвольте мне сообщить свету эту благую весть! – заволновалась невестка. – Уже представляю, как все ахнут, когда вы вновь появитесь в салоне мадам Кондорсе! Ваша популярность возрастёт до небес!

–Надеюсь, пребывание в Бастилии не доставило вам слишком много неудобств?

–Или там и вправду так ужасно, как рассказывают?

–После того, как в Париже стало известно о вашем заключении, все пришли в ужас! Многие даже просили за вас вашего отца, но он был непреклонен! Лично я не одобряю таких методов воспитания, но...

–Весь Париж их не одобряет! Это так деспотично и так противоречит природе!

–Ах, сударыни! Если бы я знал, что вам небезразлично моё заключение, то перенёс бы его легче! А если бы знал, что весь Париж на моей стороне, то и вовсе не чувствовал бы себя узником! Впрочем, мне и так не на что жаловаться. Отец был так любезен, что прислал мне постель, тёплый плащ и расторопного слугу. Он ежедневно снабжал меня чистым бельём, лучшими обедами и книгами. Кроме того, в моём распоряжении была бастильская библиотека.

–Выходит, вы ни в чём не нуждались?

–Ни в чём, кроме главного, сударыня! Кроме свободы. – Виконт бросил взгляд на сменивший Диану кордебалет нимф в коротких, разукрашенных оборками кринолинах. – Кроме свободы, театра, просвещённого общества. И новостей, разумеется!

–Нынче одна новость, виконт! Генеральные Штаты! – вздохнула старшая де Шампо. – Все только о них и говорят! Честное слово, эта политика меня уже так утомила... Но, видать, дела в государстве совсем плохи, раз уж король решился на такой экстравагантный поступок!

–Да, дела у Его Величества хуже некуда! – подключилась младшая де Шампо. – Говорят, теперь ещё и дофин заболел! Королева надеется, что чистый воздух Медона подействует на него благотворно, но, по правде говоря, надежды мало! Ходят слухи, будто у Его Высочества чахотка!

–Боже мой!

–Да-да, представьте! Столько лет Франция ждала рождения наследника престола – и вот Господь хочет забрать его у нас! И в таком нежном возрасте! Хорошо хоть у короля есть ещё один сын!

–Пути Господни неисповедимы, – произнёс д`Эрикур.

Разумеется, с его стороны, это было выражение не набожности, а лишь хорошего тона. По большому счёту, к судьбе королевского отпрыска виконт был равнодушен. Он уже начинал скучать в обществе двух болтливых дам и украткой разглядывал другие ложи, куда можно было бы нанести визит, когда разговор перешел в неожиданно интересное русло.

–Как вы правы, сударь, как вы правы! – закудахтала свекровь. – Любой из нас должен быть готов в любой момент предстать перед Всевышним, будь он стар или молод, болен или здоров! Послушайте, сударыня, это и вам полезно усвоить! Рука убийцы может настигнуть любого! Как знать, быть может, завтра или послезавтра он явится и в наш дом!

–Вы говорите так, словно по Парижу разгуливает убийца! – удивился д`Эрикур.

–Так оно и есть, виконт, увы! Три недели назад от руки какого-то нечестивца погибла бедная вдова де Жерминьяк. Эта пожилая женщина жила тихой затворницей, у неё не было врагов, она никому не приносила вреда. Многие даже не слыхали о ней! Но вот какой-то негодяй пробрался в её дом и лишил несчастную жизни ни за что, ни про что!

"Жерминьяк, – задумался виконт. – Знакомая фамилия. Но где я её слышал?".

–Что случилось с этой женщиной? – спросил он вслух. – Неужели она была застрелена из пистолета? Или, может, заколота шпагой? Во втором случае мы наверняка могли бы утверждать, что преступление совершил дворянин.

–Искать убийцу – это дело полиции. Впрочем, сомневаюсь, что от неё будет толк. Наша полиция годна только на то, чтобы гонять бездомных с места на место, да послушивать чужие разговоры! Что касается способа убийства, то о нём чего только не болтают. В одном салоне я слышала, будто Жерминьяк была отравлена, в другом – будто задушена, в третьем – будто её разрубили пополам какой-то жуткой секирой...

–Это всё оттого что никакого убийства не было! – вмешалась в разговор младшая де Шампо. – Мадам Жерминьяк умерла от старости, а все разговоры об убийстве – досужие вымыслы!

–От старости! – фыркнула свекровь. – Это вам в ваши шестнадцать лет кажется, будто она была невероятно стара! Однако уверяю, мадам: люди вполне могут доживать и до семидесяти, и до восьмидесяти лет! Взгляните на меня! Кто поверит, что мне пятьдесят пять?

"Я-то думал, что ей шестьдесят", – удивился виконт. Мысли эти он, разумеется, оставил при себе, одарив пожилую мадам желанным комплиментом:

–Ваш случай особый, сударыня. Свежести вашего румянца позавидовала бы сама Венера! Однако, может быть, мадам де Жерминьяк действительно была столь нездорова, что предстала перед Господом по естественным причинам?

–Чем вы тогда объясните пропажу ее драгоценностей?! И сообщение слуг о том, что незадолго до смерти мадам к ней явился некий незнакомый субъект в коричневом плаще, который впоследствии бесследно исчез?

–Это меняет дело, – сказал д`Эрикур. – Но неужели никто не может выяснить личность этого визитёра?

–Думаю, к ней приходила сама смерть, – заявила младшая мадам.

–Смерть-не смерть, а я своим слугам строго-настрого приказала не пускать в дом никого в коричневом! – продолжила старшая. – К тому же, об этом убийстве чего только ни болтают. Одни полагают, что это могло быть связано с подозрительными делишками её покойного мужа. Другие вообще говорят, что убитая якобы происходила из рода последнего тамплиера, и в её смерти могут быть замешаны тайные общества!

Вот тут весь роман целиком бесплатно https://author.today/work/220063

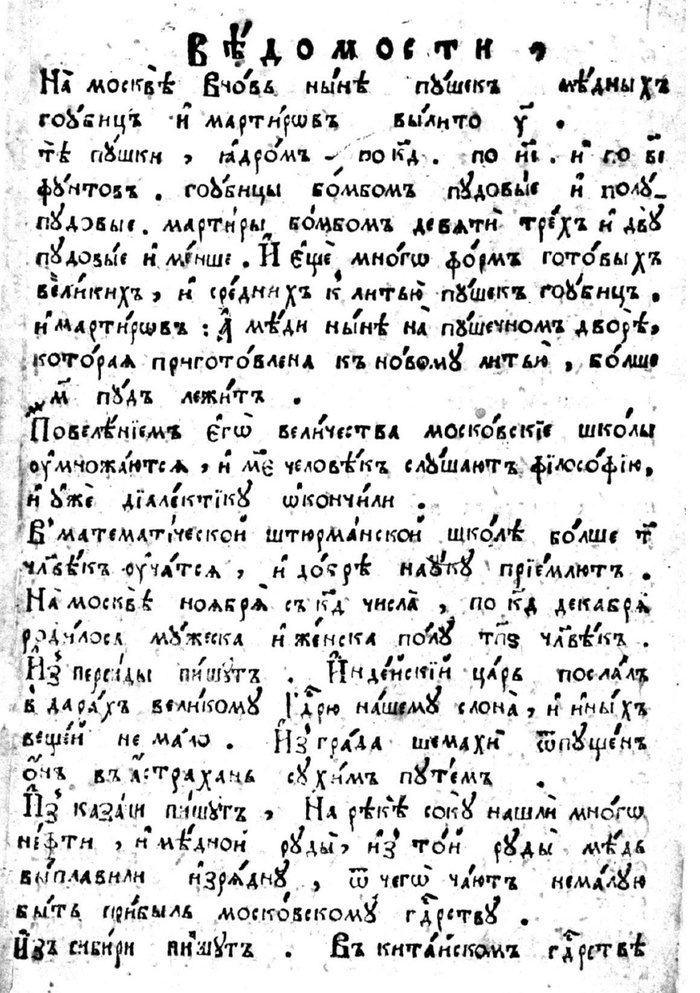

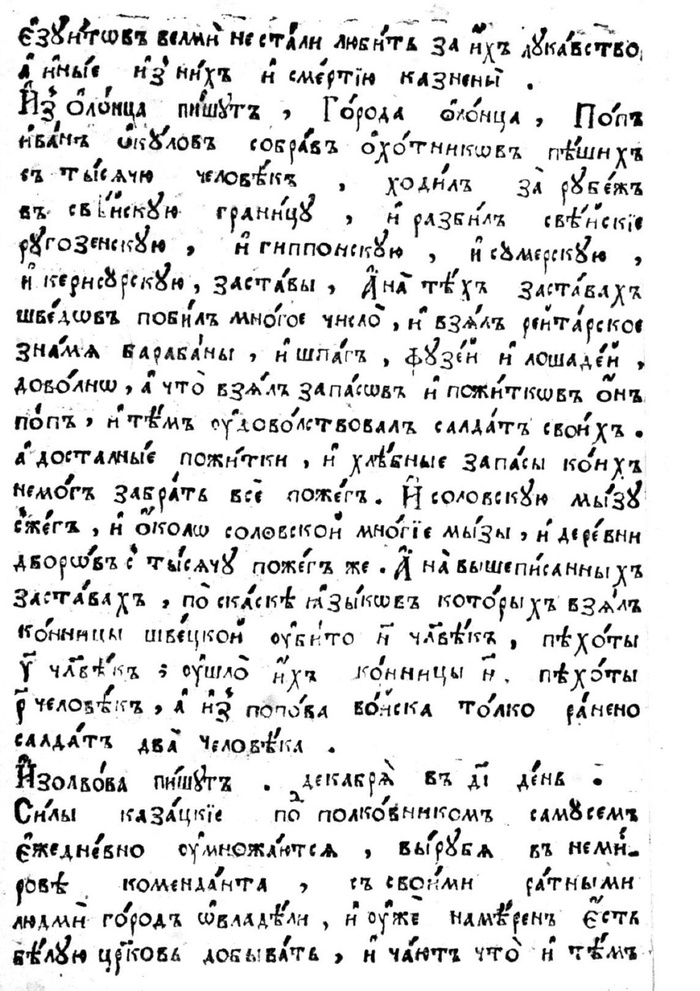

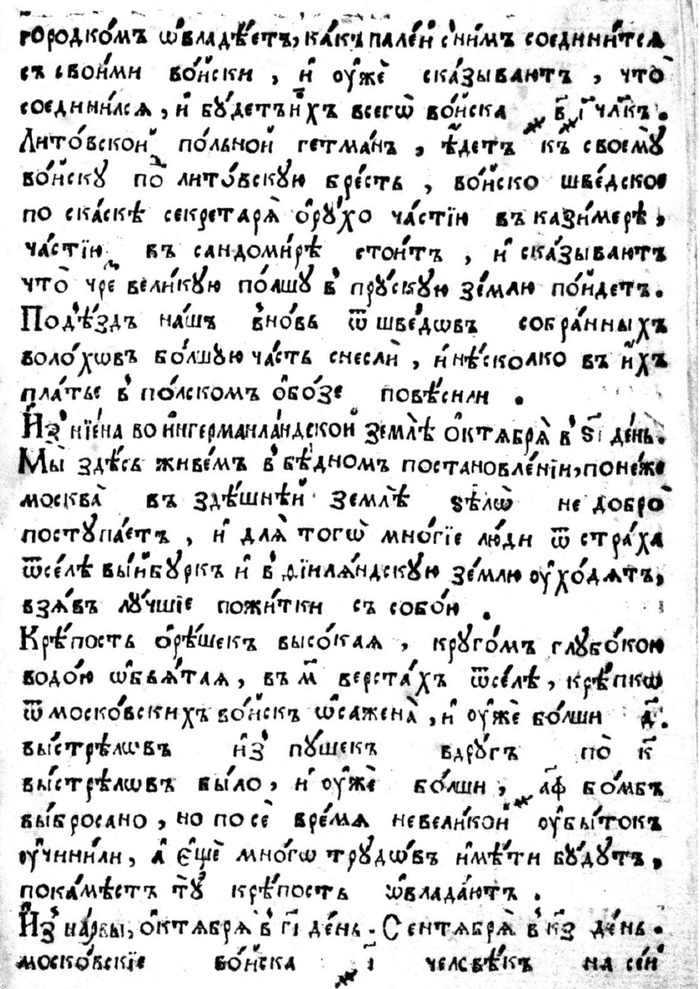

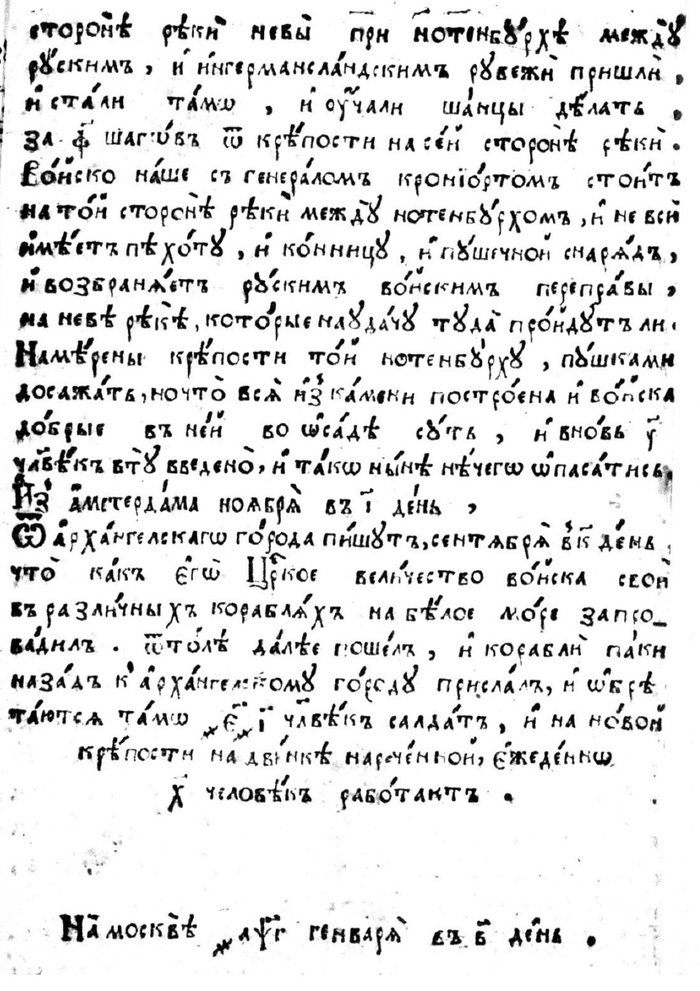

Документы и источники о России #2. Газета «Ведомости» от 2 января 1703 года

Газета «Ведомости» Первый номер от 2 января 1703 года напечатана и издана в Москве, напечатана церковнославянским шрифтом.

Первая печатная газета России

Ссылки:

Прочесть или скачать номер газеты: НЭБ

История газеты: Большая российская энциклопедия

Мои ссылки:

Спасибо за прочтение, буду продолжать цикл!