История нашего мира в художественной литературе. Часть 29. «Махабхарата»

Всем привет!

Сегодня вновь речь пойдет о классике мировой литературы. Долгое время считалось, что события, там изложенные, не имеют под собой реальных фактов, но потом в этом усомнились, и вот осторожно высказываются на тему того, что кое-какие предпосылки всё же были. Какие? Сейчас расскажу.

В одном из прошлых постов я уже упоминала, что на Индийском субконтиненте в ранний Ведический период (ок. 1500-1000 до н.э.) и чуть раньше стали образовываться сначала индоарийские племенные союзы, а потом и какие-никакие государственные образования. Одним из них стало государство Куру, названное так по именованию племени, которое его создало. Располагалось оно на территории современного индийского штата Харьяна, города Дели и, возможно, захватывало частично Уттар-Прадеш и Раджастхан, а возникло предположительно около ХII-го века до н.э. (если точнее ок. 1200-го года).

Точно не удалось определить, было ли Куру «сложным вождеством» или настоящим государством, поскольку цари куру, в частности, никогда не принимали царских титулов выше «раджан», что в ведическом контексте означает «вождь», а не «царь». Кроме того, поначалу в нём, как и в других местах индийского региона в этот период, городов как таковых не было, только поселения, более или менее крупные. Центром государства был не город и даже не всегда поселение, а двор правителя, который мог и переезжать, в т.ч. довольно часто. Тем не менее можно сказать, что позже на территории, принадлежавшей Куру в XII-IX-х веках до н.э., развилось-таки настоящее государство, именно благодаря этому образованию.

Помимо него, примерно тогда же (или на столетие позже) на территориях нынешних штатов Уттар-Прадеш и Уттаракханд образовалось царство (или тогда ещё вождество) Панчала, которое связывали с культурой серой расписной керамики. Также можно упомянуть царства Косала (Кошала) и Видеха.

Про Косалу хочется добавить отдельно, что она возникла как небольшое государство в поздний ведический период (т.е. около 1000г. до н.э. или позже, но не позднее 600г. до н.э.) и стала (наряду с Магадхой) одним из первых государств, перешедших от общества, в основе которого лежала родовая община, к монархии. К VI-му веку до н.э. Косала объединилась в одну из четырех великих держав древней северной Индии, наряду с Магадхой, Ватсой и Аванти.

Помимо этого, в знаменитой поэме упоминали и многие другие царства и племена, но, насколько понимаю, большая их часть по официальным данным возникла уже около VIII-VII-х веков до н.э., а не в интересующий нас период. Позже эти государства превратились в джанапады, государственные образования с различными формами правления (и монархии, и республики), которые занимали территории северной и центральной Индии вплоть до её объединения под властью Маурьев. Примерно на возникновении джанапад и заканчивается поздний ведический период (ок. 1000-500гг. до н.э.).

В Ведический период сформировался костяк индийской (индуистской) культуры, были созданы и устно передавались Веды и другие произведения (письменности до III-го века до н.э., судя по всему, в индийских обществах не существовало), произошел в некоторых регионах переход от кочевого и полукочевого скотоводства к оседлому образу жизни и земледелию, хотя владение лошадьми и скотом по-прежнему играло значимую роль, начали формироваться социальные классы (причем варны, судя по всему, стали выделяться лишь в конце позднего Ведического периода), одни социальные нормы (например, брачные) сменялись постепенно другими. Обо всём этом так или иначе говорится в сегодняшнем огромном и знаменитом произведении:

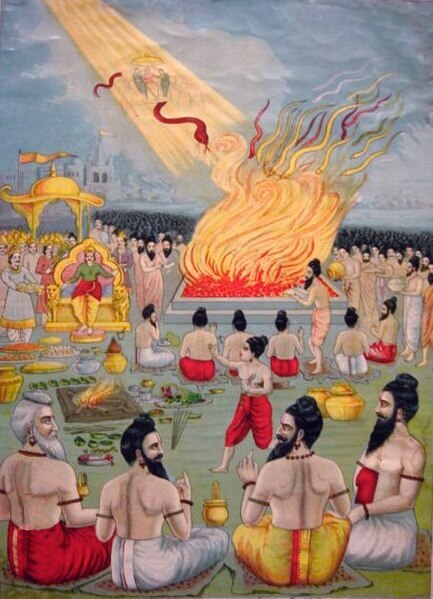

«Махабхарата»

Время действия: ХI век до н.э. В основе датировок лежало, в частности, изучение родословных упомянутых в поэме царей. Предполагается также, что битва на Курукшетре произошла около 1000г. до н.э., следовательно события, ей непосредственно предшествовавшие, развивались между примерно 1080-ми годами и 1000-м до н.э.

Место действия: Древняя Индия, в частности, государство Куру (Ведийская цивилизация)

Интересное из истории создания:

«Махабхарата» — источник многих сюжетов и образов, получивших развитие в литературе народов Южной и Юго-Восточной Азии. Отсылки к этому эпосу содержатся во многих культурных произведениях, по нему снимают фильмы и сериалы. В индийской традиции «Махабхарата» считается «пятой Ведой». Одно из немногих произведений мировой литературы, которое само о себе утверждает, что в нём есть всё на свете. А вообще его явно создавали мастера пиара (хотя, кто точно и когда, на самом деле неизвестно), потому что ещё там сказано: «Чтение Махабхараты есть благочестие. Поэтому если верующий прочтет хотя бы один стих, ему отпускаются все грехи без остатка».

Название «Махабхарата» переводится примерно как «Великая Бхаратиада», т.е. Сказание о Бхарате и его потомках. Это реально огромное эпическое произведение (одно из крупнейших литературных произведений в мире, т.к. состоит из восемнадцати книг (парв) и содержит более 75 000 двустиший (шлок), что в несколько раз длиннее «Илиады» и «Одиссеи» вместе взятых) на санскрите, авторство которого приписывается легендарному мудрецу Вьясе (он же одно из главных действующих лиц этой истории). По преданиям, он научил поэме своего ученика Вайшампаяну, который впоследствии зачитал её для царя Джанамеджая, который…тарарам сам является потомком Вьясы.

Когда до меня это дошло, я стала прикидывать, сколько на тот момент самому-то Вьясе должно быть лет. Пришла к выводу, что около 120-140. Неудивительно, что он ученика попросил всю «Махабхарату» рассказать) На эту тему наткнулась на чьи-то рассуждения, мол, никак не мог мудрец до таких лет дожить, так что под жертвоприношением змей подразумевалось окончательное истребление Кауравов. Я, конечно, не могу утверждать, что он неправ, но мне такое толкование видится сомнительным. Хотя бы потому что, во-первых, теоретически дожить до 120 лет реально, а, во-вторых (и главным образом поэтому), потому что речь идёт об индийском произведении, где тема бессмертия и аномального долголетия весьма популярна, а Вьяса был одним из риши (жрецов, мудрецов, поэтов и йогов в одном флаконе), который к тому же являлся внуком апсары(полубогини) Адрики по материнской линии, а по отцовской – потомком Васиштхи, духовного сына самого Брахмы. Короче я это к тому, что искать тут подвох и реализм в конкретно этом случае не имеет смысла. Но если хочется, то надо думать о Вьясе как о просто очень древнем дедке, которому уже даже говорить тяжко.

Кстати, вражде его добродетельных внуков с двоюродными братьями (если кто не знал, Пандавы были ветвью рода Кауравов и состояли в довольно близком родстве со своими соперниками), уделяется во всем произведении всего только его пятая часть, и разброс по времени событий там огромный. Поэтому я позволила себе на данном этапе вообще всё не читать. И, хотя начинается всё «от сотворения мира» (в данном случае, можно сказать, что буквально), с длинным рассказом о родословной Лунной династии, частью которой были и Кауравы, и Ядавы, и Пандавы, и не только они, я расскажу, как было дело, начиная с истории рождения Сатьявати, матери Вьясы.

О чём:

У Упаричары из рода Васу (Вадудева), любимца бога Индры, ставшего по его желанию царём страны Чеди, была жена, и, т.к. они оба были о-очень благочестивы по меркам создателей (или редакторов) поэмы, то очень хотели детей и любились только в подходящий для зачатия период. Вот в один из таких периодов царь Упаричара пошёл на охоту, и в лесу с ним случился казус, после которого ястребы подрались за его…кхм…семя (не спрашивайте, как и почему), и в итоге оно попало в реку Ямуна, где его проглотила рыба. Рыба, как оказалось, была проклятой апсарой Адрикой, которая освободилась от проклятия после того, как понесла и «родила» (на самом деле её рыбак поймал и вспорол) от царя таким странным способом близнецов – мальчика, которого назвали Матсья, и девочку, которую назвали Сатьявати. Об этом чуде доложили царю, и тот, подумав, мальчика забрал себе, а девочку отдал в качестве приёмной дочери тому самому рыбаку, который её и растил.

Девочка выросла настоящей красавицей, и, единственное, что её портило – это исходящий от неё сильный рыбный запах. Занималась она тем, что поручил ей приёмный отец – перевозками людей и грузов на лодке по реке. И как-то раз её пассажиром оказался мудрец Парашара, сын мудреца Шактри от его супруги Адришьянти. Этот Парашара для святого мудреца был на странность любвеобилен и так впечатлился юной перевозчицей, что после выражения своих восторгов предложил ей повеселиться, не отходя от кассы лодки. Девушка то ли отговорки хорошо придумывала, то ли в самом деле была не против, но сначала сослалась на то, что люди же смотрят (и тогда герой-любовник создал туманную завесу вокруг них), а потом на то, что он всунул-вынул и бежать, а она останется со своей утратившей девственность розочкой, гневом отца и, может, ещё какими проблемами. На это Парашара тоже не растерялся, а, наоборот, распалился ещё больше, пообещал, что девственность восстановится без всяческой хирургии, и вдобавок она может и ещё о каком-нибудь чуде его попросить, ему не жалко. Девушка подумала-подумала, и ничего не придумала лучше, кроме как попросить, чтоб от неё перестало вонять рыбой, а пахло б чем-нибудь приятным. Мудрец для красавицы чар не пожалел, и она с тех пор благоухала цветочками за километр. А Парашара получил своё, и был таков.

Что ж, можно сказать, честный обмен. Сатьявати родила сына, Вьясу (у которого были и другие имена), на лицо ужасного, но очень мудрого, и оставила его на том же острове, где и родила. Девственность к ней после этого возвратилась, и очень ей пригодилась: её цветочный аромат учуял не кто-нибудь, а сам царь Шантану, которому рыбак на правах приёмного отца потенциальной невесты тоже выкатил условие, прежде чем выдать её замуж за царя – чтоб наследником Шантану стал именно сын от Сатьявати, а не от другой женщины. Всё уладилось, когда старший сын Шантану от первого брака, Бхишма, от большой любви к отцу принял обет безбрачия.

Это сработало, и Сатьявати стала царицей, а потом родила мужу сыновей – Читрангаду и Вичитравирью. Вот только условие хитрого тестя сыграло с царством Шантану злую шутку. После его смерти его вдова при помощи пасынка стала управлять страной, и вроде даже получалось, но её сыновья, тем не менее, умерли молодыми и бездетными. Тут бы и наступил династический кризис и полный пи… крах, если б царица не вспомнила о том, что она всё-таки царица, и у неё есть ещё один сын. Поэтому, пользуясь лазейкой в виде обычая нийога, которая позволяла мужу или жене, у которых не было ребенка от своего супруга, зачать ребенка от другой женщины или мужчины, попросила Вьясу сделать детей её невесткам, женам её младшего сына, Вичитравирьи. Вышло похоже на традиции левирата у древних евреев, причины, суть и следствия там одни и те же.

Вьяса матери отказать не сумел и, пугая молодых вдов до усрачки, всё-таки сделал, что просили. Обе, будучи ещё молодыми, забеременили и родили сыновей: Амбика – слепого Дхритараштру (потому что, увидав Вьясу, закрыла глаза от ужаса), а Амбалика, сестра Амбики – Панду (глаза ей закрывать запретили, а вот с тем, что она побледнела от страха, никто ничего сделать не сумел, и её сын тоже отличался бледной кожей). Из-за слепоты старшего брата царём выбрали Панду, которого женили на Кунти и Мадри. От них-то и родились пять знаменитых братьев-Пандавов (Юдхиштхира, Бхимасена (или просто Бхима) и Арджуна – от Кунти; и близнецы Накула и Сахадева – от Мадри).

Дхритараштру тоже без жены не оставили и женили на Гандхари, дочери Субалы (царя Гандхары) и сестре Шакуни. Гандхари оказалась очень деликатной женщиной и образцовой женой – сама надела на глаза повязку, чтобы ни в чем не превосходить мужа. Именно ей приписывается рождение ста сыновей-Кауравов от Дхритараштры, в т.ч. Дурьодханы и Духшасаны, и одной дочери, Духшалы (хотя в 50-й главе Сабхапарвы говорится, что у него были и побочные жёны, так что больше верится в то, что часть сыновей родили побочные жёны и наложницы, а Гандхари считалась их матерью на правах старшей жены). После смерти Панду царство досталось-таки его брату. Вот тут-то и началось то, что началось.

Вообще в Махабхарате говорится, что все беды от того, что в Кауравах воплотились асуры, но на деле мне тут видится типичный конфликт из-за власти. Пандавов в народе очень любили, а с учётом того, что я написала вначале, и того, что их отец прежде был правителем, это означало, что после смерти Дхритараштры власть могли передать именно Пандавам, а не их двоюродным братьям, хотя те были потомкам старшего из сыновей Вьясы от царских вдов, и прав имели никак не меньше. Именно поэтому Кауравы во главе с Дурьодханой и стали придумывать, как им избавиться от соперников. Благо, их было всего пятеро. Пробовали они разное и много, но зарешала хитрость: зная о склонности Юдхиштхиры, старшего из Пандавов, к игромании, его позвали как-то раз поиграть в кости, и так развели, что он не только проиграл все свои богатства, но и себя самого, младших братьев и даже их общую жену, Кришну Драупади (или просто Драупади), из-за которой когда-то в довесок ко всему прочему поцапались Пандавы с Кауравами. Отчасти именно это событие и стало точкой невозврата, потому что сильнейшим мотивом мести для Пандавов стало оскорбление их жены. Тем более что сама она о нем не могла забыть и постоянно подстрекала к отмщению. Именно поэтому у меня даже не возникло сомнений в том, какой отрывок процитировать:

Отрывок:

После того, как Юдхиштхира проиграл и братьев, и себя, и Драупади, последнюю велели привести как рабыню, но она возвратила посыльного обратно с вопросом, мол, по какому праву, проиграл ли муж сначала себя или её, и законно ли её порабощение. В конце концов, Духшасана, один из Кауравов, пришёл за ней и, ухватив за волосы, потащил её к игрокам силком, хотя она сопротивлялась и говорила, что не одета, и что у неё месячные, что означает её ритуальную нечистоту, и что её нельзя вообще вести в люди, тем более к уважаемым членам рода. Тем не менее, это случилось, и уже на месте она повторила, плача, свой вопрос. Её мужья не нашли в себе сил ей ответить, тот самый Бхишма, сводный брат их деда, сказал, что у него нет ответа. Все вроде как своим молчанием подтверждали законность порабощения Кришны Драупади, и только третий из братьев-Кауравов решил возразить и вступиться за женщину:

«…Видя, как страдают пандавы и как мучается царевна Панчалы, Викарна, сын Дхритараштры, так сказал: «На тот вопрос, который задала Яджнясены, отвечайте, о цари! Если мы не решим этого вопроса, мы немедленно попадем в ад. Бхишма и Дхритараштра — два наистарейших (отпрыска рода) Куру, соединившись вместе, ничего не сказали, а также многоумный Видура. Потому и сын Бхараднаджи, наставник всем (нам), а также Крипа — эти лучшие из дваждырожденных тоже не ответили на вопрос. Но другие цари, которые собрались здесь со всех сторон, пускай, отбросив пристрастие и гнев, ответят (на этот вопрос) согласно своему суждению. Дайте ответ, о цари, на тот вопрос, который не раз задавала прелестная Драупади, и, поразмыслив, скажите, кто на чьей стороне».

Так он многократно говорил всем тем, кто находился в собрании. Но хранители земли не сказали ему (ничего) — ни хорошего, ни плохого. Обращаясь так не раз ко всем царям, Викарна, сжимая свои руки и издыхая (как змей), сказал: «О владыки земли, ответите ли вы па этот вопрос или совсем не ответите, а я скажу здесь то, о кауравы, что считаю справедливым. О лучшие из мужей, обычно считают, что четыре порока бывает у царей: это охота, пьянство, игра в кости и чрезмерное увлечение любовными утехами.

Ведь человек, имеющий к ним пристрастие, живет, отвергая закон. И мир не одобряет действий, совершаемых тем, кто подвержен таким порокам. Поэтому, когда сын Панду, одержимый таким пороком (игры), был вызван игроками, он сделал ставку на Драупади. Она же, безупречная, является общей (супругою) всех пандавов. Проиграв сначала себя, этот пандава сделал ставку (на нее). Сын Субалы, сам стремящийся сделать ставку, уговорил (Юдхиштхиру сыграть) на Кришну. Поразмыслив обо всем этом, я не считаю ее проигранной».

Когда услышали это, среди присутствовавших в собрании поднялся великий шум, — все они одобряли Викарну и осуждали сына Субалы. И когда шум стих, сын Радхи вне себя от гнева, простерши сверкающую руку, сказал такое слово: «На самом деле у Викарны наблюдается очень много превратного. (Но) от него исходящий (гнев) послужит для его же уничтожения, подобно тому как огонь, возникший от щепки, ее же уничтожает. Эти (все здесь присутствующие) не сказали ничего, хотя и были побуждаемы Кришною.

Я считаю (и все) они считают, что дочь Друпады выиграна по закону. Ты же только из мальчишества, о сын Дхритараштры, лопаешься (от гнева), ибо ты, хотя и мальчик, говоришь среди собрания, как говорят старики. Ты ведь не знаешь по-настоящему закона нравственности, о младший брат Дурьйодханы, раз ты, как скудоумный, говоришь о Кришне, которая выиграна, что она (будто бы) не выиграна.

Ибо как же ты считаешь, что Кришна не проиграна, о сын Дхритараштры, когда в собрании старший среди пандавов сделал ставку на все свое богатство. Драупади же является частью его достояния, о бык из рода Бхараты! Так как же ты выигранную по закону Кришну считаешь не выигранной? Драупади была предложена по слову (Шакуни) и (затем) одобрена пандавами (как их ставка). По какой же причине она считается, по-твоему, невыигранной? Если же ты считаешь, что ее привели в собрание в одном платье несправедливо, ты выслушай от меня по поводу этого высокие слова.

Один только супруг определен для женщины богами, о потомок Куру! Эта же (Драупади) следует воле нескольких (мужей). Поэтому она несомненно рассматривается как нечестная женщина. По моему мнению, нет ничего удивительного в том, что ее привели в собрание, или что она в одном лишь платье, или же совсем раздета. Все состояние, которое было у них, она сама и эти пандавы — все это богатство выиграно здесь сыном Субалы по закону. О Духшасана, этот Викарна совсем еще мальчик, хотя и говорит слова мудрости. Сними же одежды с пандавов, а также с Драупади».

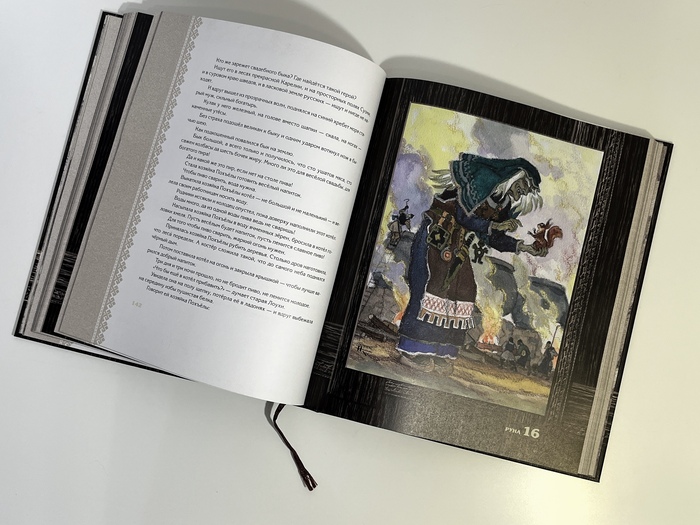

Слушая это, о потомок Бхараты, все пандавы, сняв свои верхние одежды, сидели (молча) в зале собрания. Тогда Духшасана, о царь, среди собрания, с силою ухватив Драупади за платье, стал стаскивать его. Но всякий раз, как снималось платье с Драупади, о владыка народов, (на ней) одно за другим появлялось другое, точно такое же платье*. Тогда при виде такого необычайного в мире (зрелища) среди царей поднялся шум одобрения, сопровождаемый грозными словами…»

*Читала в переводе В.И.Кальянова. Там, к моей радости, слева идёт латинизированный текст оригинала, и в этом отрывке используется слова v`astra (वास्त्र), которое имеет множество значений, и может означать не только «платье», но и вообще одежду, чисто женское платье и даже просто ткань. Однокоренным для него, очевидно, является слово «вистара», «широкий». Т.е. в данном случае речь шла не о платье в классическом понимании, а скорее о длинном куске ткани, который был завязан внизу узлом, а остальная часть обернута вокруг тела, наподобие сари. И, пытаясь, раздеть Драупади, Духшасана бесконечно разматывал её одеяние, пока все не поняли, что тут произошло какое-то чудо, и от затеи пришлось отказаться.

Что я об этом думаю и почему стоит прочитать:

Я давным-давно порывалась прочитать это произведение, и всякий раз откладывала из-за его размера. Естественно, я не успела его осилить и теперь, и, когда говорила, что, создавая эти записи, не всё буду успевать прочитать, имела в виду, в частности, именно «Махабхарату». Ещё одним пунктом сомнений было то, что это вроде как поэма. На самом деле там и оригинал не сказать, что прям рифмован в традиционном понимании, а на русский язык обычно и вовсе переводят прозой.

В общем, я считаю, что, если вдруг вы располагаете большим количеством свободного времени, «Махабхарату» прочитать стоит однозначно. Если нет, то можно читать по частям. Это произведение, лежащее в основе всей индийской культуры, и даёт понимание не только многих ключевых понятий для индийцев, но и западный читатель там найдет знакомые и понятные ему моральные дилеммы, конфликты и ситуации. Неспроста же в самой «Махабхарате» говорится, что читать её – дело духовно полезное. Там действительно есть, над чем подумать. Те, кто интересуются индийской историей, наверняка найдут там и то, что будет им интересно с исторической точки зрения, например, какие-то бытовые и социальные моменты.

«Махабхарата» была создана предположительно между III-м веком до н.э. и III-м н.э., т.е. как минимум, отражает реалии этого периода. Хотя, читая, я не могла отделаться от мысли, что произведение проходило редактуру, и подгонялись под нормы более позднего периода по сравнению с тем, что описан, некоторые моменты.

Особенно это заметно в вопросах, касающихся женщин. Так, с одной стороны, мы видим частое применение обряда сваямвары (при котором мужа выбирает, по сути, сама невеста, а не мужчины её или другого рода), элементы полиандрии (Драупади), женщин-прародительниц (Ила, жена Будхи и мать Пурураваса, которую иногда называют андрогином или сомневаются, что речь именно о женщине) и даже воинов (Шикхандини), которые в изначальном варианте могли быть и воительницами. С другой стороны, обильны и элементы патриархального уклада с подчеркиванием мужского превосходства (возможность проиграть жену как младшую и подчиненную, что исключает равенство, сюда же история Гандхари) и намеки на женскую ритуальную нечистоту (возмущение Драупади, когда её потащил за собой Духшасана). Странности, связанные с Илой и Шикханди(ни) лично я связываю с попытками (не всегда удачными) «замазать» некоторые пережитки матриархальных норм древности, которые во времена Маурьев были совершенно уже неуместны. Есть и другие моменты, связанные с социальным взаимодействием, которые намекают на такие вот правки и расхождения, но, чтобы перечислить всё, придется написать не один дополнительный пост. Поэтому повторю: кому эта тема интересна – прочитать однозначно стоит, причем самим и в хорошей версии, желательно, имея словарь под рукой.

Кстати, дарю лайфхак: древние позаботились о нас, и в первой книге есть краткое содержание всей истории) причём варианты и покороче, и подлиннее)

Ну и, конечно, главная причина, почему читать – «Тот ученый, который будет рассказывать его, и человек, который будет слушать его, попадут в обиталище Брахмы и достигнут равенства с богами. Ибо это (сказание) равноценно ведам, оно священно и превосходно, оно лучшее среди тех. которые достойны слушания; это пурана, прославленная мудрецами. В ней дается полное наставление об артхе и дхарме (пользе и законе); в (этом) непорочнейшем сказании (излагается) и спасительное знание. Ученый, сообщив эту веду Кришны (Двайпаяны) благородным, щедрым, правдивым и верующим, пожинает богатства» (Адипарва, гл. 55-57). Так что я на всякий случай прочитала несколько десятков шлок оригинала. Вдруг зачтется)))

Предыдущие части искать тут:

Часть 1 (XXXI-ХХХ вв. до н.э.). История нашего мира в художественной литературе. Часть 1. «Листы каменной книги»

И самый полный перечень других частей в конце поста под №16:

А также продолжение списка:

Часть 17. История нашего мира в художественной литературе. Часть 17. «Царь должен умереть» и «Бык из Моря»