Скуф — выродившийся Олень

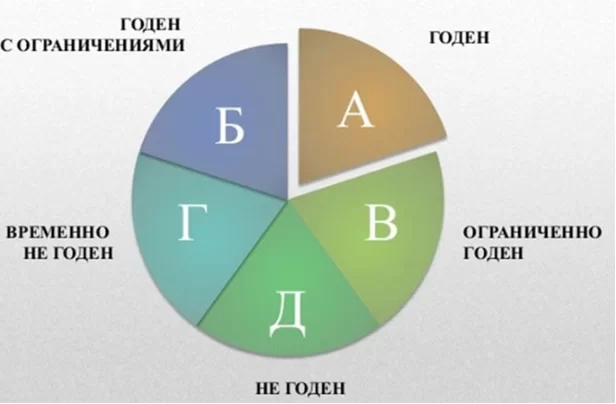

В современном обществе можно проследить формирование нового типа субъективности, который не просто развивается из прежних форм, но, по всей видимости, отражает их глубокую трансформацию. Этот феномен, условно обозначаемый как «Скуф», возникает как следствие эволюции иного типа — так называемого «Оленя». Для осмысления данного явления стоит рассмотреть психосоциальные механизмы, лежащие в основе сначала становления Оленя, а затем — его перехода в состояние Скуфа.

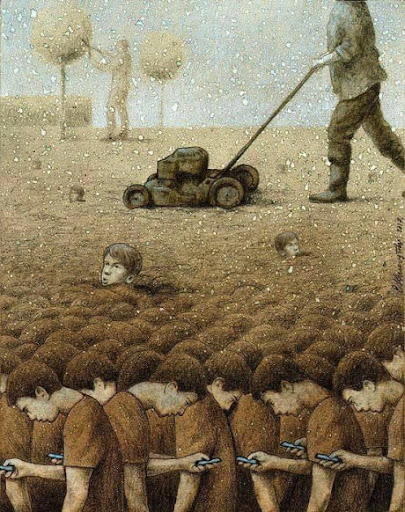

Мы живем в эпоху, когда традиционные формы идеологии утратили свою эффективность, но идеологическое как таковое никуда не исчезло — оно лишь мутировало, приняв более коварные формы. Именно в этих условиях формируются новые типы субъективности, среди которых особое место занимают Олень и Скуф. Их возникновение и трансформация представляют собой не случайное явление, а закономерный результат функционирования современного общества с его специфическими механизмами производства субъективности.

Феномен Скуфа как социально-психологического типажа стал заметен в российском цифровом пространстве в 2010-х годах, синхронно с бумом социальных сетей и ростом популярности платформ вроде "ВКонтакте" и "Pikabu". Однако его истоки следует искать в глубоких социальных потрясениях постсоветского периода - в кризисе идентичности 1990-х, когда рухнули прежние системы ценностей, и в "сытых нулевых", с их культом потребительства и романтизированными образами из голливудских фильмов и поп-музыки.

В русскоязычном сегменте интернета термин "скуф" изначально закрепился в маргинальных сообществах для обозначения мужчин, переживших экзистенциальный кризис после череды личных поражений - будь то крах отношений, профессиональные неудачи или разочарование в прежних идеалах. Это не просто новый психотип, а закономерный продукт трансформации другого распространенного типа - так называемого "Оленя".

"Олень" как социальный архетип особенно ярко проявился в России 2000-х - эпоху гламурных сериалов вроде "Богатых тоже плачут", песен Тимати и пропаганды "красивой жизни" в глянцевых журналах. Молодые люди того поколения воспитывались на образах идеальных отношений из голливудских ромкомов и отечественных мелодрам, где герой должен был "добиваться любой ценой", терпеть унижения и полностью растворяться в объекте страсти. Этот шаблон поведения, активно тиражируемый массовой культурой, создал целую когорту "Оленей" - гипертрофированно альтруистичных, готовых на жертвы ради иллюзии любви и признания."

Однако к концу 2000-х годов накопилась критическая масса разочарований. Люди, следовавшие романтическому идеалу самопожертвования, обнаружили, что их жертвы не только не ценятся, но часто воспринимаются как должное или даже вызывают презрение. Эта травма массового разочарования и породила феномен Скуфа — бывшего Оленя, который радикально пересмотрел свою позицию в мире.

Чтобы понять суть феномена Скуфа, необходимо сначала проанализировать фигуру Оленя. Олень — это не просто психологический тип, а особая форма субъективности, определяемая специфическим отношением к собственному желанию и желанию Другого. Олень — это субъект, который существует исключительно ради удовлетворения желаний других. Его главная характеристика — отказ от собственного желания в пользу желания Другого. Он не просто учитывает потребности окружающих — он полностью подчиняет им свою жизнь, превращая служение чужим интересам в единственный смысл своего существования.

В повседневной реальности Олень проявляет себя как человек, который постоянно стремится угодить окружающим, особенно объекту своей романтической привязанности. Он готов выполнять любые просьбы, терпеть неудобства, жертвовать своими интересами и временем ради возможности быть полезным другим. При этом он не просто оказывает услуги — он делает это с энтузиазмом, превращая служение в источник своей идентичности. Парадоксальным образом, Олень часто вызывает не благодарность, а раздражение и даже презрение со стороны тех, кому он служит. Это связано с тем, что его поведение воспринимается не как проявление искренней заботы, а как попытка манипуляции или компенсация собственной неполноценности. Действительно, в самопожертвовании Оленя всегда присутствует скрытый расчет — он надеется, что его жертвы будут замечены и оценены, что в конечном итоге приведет к получению желаемого — реализацию романтических фантазий.

Для понимания феноменов Оленя и Скуфа необходимо обратиться к психоаналитической теории, в частности, к концепциям Жака Лакана. Лакановский психоанализ предоставляет нам инструментарий для анализа того, как формируется такой субъект как Олень и что происходит при его трансформации в Скуфа.

Французский психоаналитик Жак Лакан объясняет нашу психику через три взаимосвязанных уровня. Первый - Реальное (наши глубинные, часто неосознаваемые желания и страхи). Второй - Воображаемое (идеальные образы себя и других, которые мы создаем в голове). Третий - Символическое (социальные нормы и правила, которые мы усваиваем с детства).

"Олень" - это человек, у которого эти три уровня работают дисгармонично. В глубине души (в Реальном) у него есть собственные желания и потребности, но он их подавляет, потому что они не соответствуют созданному им идеальному образу. Вместо этого в его сознании (в Воображаемом) живет фантазия о "совершенном партнере" - том, кто всегда предугадывает желания другого, никогда не спорит и полностью растворяется в отношениях. При этом в социальной жизни (в Символическом) он слепо следует принятым нормам поведения, стараясь соответствовать ожиданиям окружающих.

Главная трагедия "Оленя" в том, что он полностью подменяет свои истинные желания стремлением угождать другим. Он искренне верит, что хочет только того, чего хочет его партнер. В результате возникает мучительный разрыв: внутри - непонятная тоска и неудовлетворенность (подавленное Реальное), снаружи - натянутая "идеальная" маска (Воображаемое), а между ними - постоянное напряжение от попыток соответствовать социальным стандартам (Символическое).

Этот внутренний конфликт приводит к печальному парадоксу: чем больше "Олень" старается быть идеальным для других, тем сильнее теряет себя. Он чувствует фальшь своего положения, но не может вырваться из этого круга, потому что его истинные желания остаются для него самого запретными и непонятными. В итоге - хроническое чувство опустошенности, тревоги и неудовлетворенности, которые со временем могут привести к эмоциональному выгоранию или резкой смене жизненной позиции.

Чтобы компенсировать этот разрыв между Реальным и Символическим, Олень обращается к романтическому мифу — особой идеологической конструкции, которая обещает целостность и полноту через союз с идеальным партнером. Романтический миф предлагает Оленю фантазматический сценарий, согласно которому все его жертвы и страдания в конечном итоге будут вознаграждены идеальной любовью. Этот миф утверждает, что существует "вторая половинка", встреча с которой приведет к полному удовлетворению и исчезновению всех внутренних противоречий. Для Оленя этот миф становится основным способом структурирования реальности и придания смысла своему существованию. Романтический миф функционирует как то, что Лакан называет "point de capiton" — точка пристежки, которая фиксирует значение всех других элементов символической системы. Через призму этого мифа Олень интерпретирует все события своей жизни, придавая им определенное значение в рамках большого нарратива о поиске и обретении идеальной любви. Однако романтический миф не только не помогает преодолеть разрыв между Реальным и Символическим, но еще больше углубляет его. Он создает иллюзию возможности полной гармонии и удовлетворения, которая неизбежно разбивается о реальность межличностных отношений. Когда это происходит, Олень переживает глубокое разочарование, которое приводит к трансформации его субъективности.

Центральным моментом в формировании субъективности Оленя является процесс, который можно назвать "ампутацией желания". Это не просто подавление или вытеснение собственных желаний, а их полное исключение из структуры субъективности. Процесс ампутации желания начинается с интернализации представления о том, что собственные желания являются эгоистичными и неприемлемыми. Олень усваивает идею, что настоящая любовь и забота предполагают полное самоотречение и служение желаниям Другого. Эта идея активно поддерживается массовой культурой, которая романтизирует самопожертвование и представляет его как высшее проявление любви. Постепенно Олень начинает воспринимать собственные желания как нечто постыдное и недостойное, как препятствие на пути к идеальным отношениям. Он систематически подавляет их, заменяя желаниями Другого. Со временем способность желать для себя атрофируется, и Олень уже не может идентифицировать собственные желания, отделить их от желаний окружающих. Важно понимать, что ампутация желания — это не просто психологический процесс, а результат действия идеологических механизмов. Общество активно поощряет определенные формы субъективности и наказывает другие. В случае Оленя его самоотречение и служение другим первоначально вознаграждаются социальным одобрением, что укрепляет эту модель поведения. Однако парадокс заключается в том, что, отказываясь от собственного желания ради желания Другого, Олень становится все менее привлекательным для этого Другого. Желание по своей природе диалектично — оно требует сопротивления и признания со стороны другого желающего субъекта. Отказываясь от позиции желающего субъекта, Олень лишает отношения необходимого напряжения, что приводит к их деградации.

В результате ампутации желания Олень превращается в субъекта, существующего исключительно для обслуживания желания Другого. Его идентичность полностью определяется этой функцией, и вне ее он не имеет собственного содержания. Олень не просто удовлетворяет потребности других — он предвосхищает их, стремясь угадать желания Другого до того, как они будут артикулированы. Он развивает особую чувствительность к малейшим сигналам, которые могут указывать на то, чего хочет Другой. При этом он часто приписывает Другому желания, которых у того нет, проецируя на него свои фантазии об идеальных отношениях. В межличностных отношениях Олень занимает позицию того, кого Лакан называет "объектом а" — причиной желания Другого. Он стремится стать тем, кто заполняет фундаментальную нехватку в Другом, обеспечивая ему полное удовлетворение. Однако эта позиция невозможна, поскольку нехватка является конститутивной для субъекта и не может быть заполнена никаким объектом. Парадоксальным образом, чем больше Олень стремится стать идеальным объектом для Другого, тем менее привлекательным он становится. Его чрезмерная услужливость и отсутствие собственной позиции вызывают не благодарность, а раздражение и отвращение. Другой ищет в партнере не зеркало своих желаний, а другого желающего субъекта, с которым возможен диалектический обмен. Когда Олень сталкивается с этим парадоксом — тем, что его самоотречение не приводит к желаемому результату, а напротив, отдаляет его от объекта его привязанности — он переживает глубокий кризис, который может приводит к трансформации его субъективности.

Трансформация Оленя в Скуфа происходит через травматический опыт разочарования в романтическом мифе. Это разочарование имеет несколько уровней и затрагивает фундаментальные структуры субъективности. На первом уровне Олень разочаровывается в конкретном объекте своей привязанности. Он обнаруживает, что все его жертвы и усилия не привели к желаемому результату — объект его любви не оценил его преданности и самоотречения, а возможно, даже использовал их в своих интересах. Это вызывает острое чувство предательства и несправедливости. На втором уровне происходит разочарование в самом романтическом мифе. Олень осознает, что обещание полноты и гармонии через идеальную любовь было иллюзией, что такой любви не существует. Это разочарование затрагивает саму основу его мировоззрения, лишая его главного ориентира в жизни. На третьем, самом глубоком уровне, происходит разочарование в символическом порядке как таковом. Олень осознает, что социальные нормы и ценности, которым он следовал, не имеют трансцендентного обоснования, что они являются произвольными конструкциями, поддерживаемыми властными отношениями. Это ведет к радикальному пересмотру его отношения к социальной реальности. Результатом этого многоуровневого разочарования становится трансформация Оленя в Скуфа — субъекта, который отвергает романтический миф и связанные с ним формы поведения, но при этом не способен выработать позитивную альтернативу. Скуф определяет себя через негацию — через отрицание ценностей и норм, которым ранее следовал Олень. Эта трансформация сопровождается радикальным изменением отношения к Другому. Если Олень видел в Другом потенциальный источник полноты и удовлетворения, то Скуф воспринимает Другого как угрозу, как того, кто стремится эксплуатировать его и манипулировать им. Это приводит к формированию параноидального мировоззрения, в котором все социальные взаимодействия интерпретируются через призму подозрения и недоверия.

После трансформации Скуф сталкивается с проблемой восстановления способности желать. Отвергнув позицию обслуживания желания Другого, он пытается обнаружить собственное желание, но обнаруживает, что оно атрофировалось за время его существования в качестве Оленя. Скуф пытается реконструировать свое желание из фрагментов воспоминаний о том, что ему нравилось до того, как он полностью подчинил свою субъективность желанию Другого. Он обращается к своему детству и юности, пытаясь найти там аутентичные проявления желания, не искаженные влиянием романтического мифа. Однако эти попытки обречены на неудачу, поскольку то, что Скуф принимает за собственное желание, на самом деле является лишь "культяпками" — остатками желания, сохранившимися после его ампутации. Эти фрагменты не складываются в целостную структуру желания, они остаются изолированными и неинтегрированными в его субъективность. Более того, эти "культяпки" желания часто являются не аутентичными проявлениями его субъективности, а интернализованными образами желания из массовой культуры. Скуф думает, что желает чего-то для себя, но на самом деле он желает то, что, как ему кажется, должен желать "настоящий мужчина" или "свободная личность" согласно стереотипам массовой культуры. Эта неспособность восстановить аутентичное желание приводит Скуфа к состоянию внутренней пустоты и бессмысленности. Отвергнув служение Другому как основу своей идентичности, он не находит ничего, что могло бы заполнить образовавшуюся пустоту. Это состояние близко к тому, что в психоанализе называется меланхолией — траурной реакцией на потерю, при которой субъект не может определить, что именно он потерял.

В ситуации внутренней пустоты и невозможности восстановить аутентичное желание Скуф обращается к различным псевдорациональным конструкциям, среди которых особое место занимают теории заговора. Эти теории становятся для него способом заполнить разрыв между Реальным и Символическим, который ранее заполнялся романтическим мифом. Теории заговора предлагают Скуфу целостную картину мира, в которой все события и явления получают единое объяснение. Они утверждают, что за видимым хаосом и случайностью социальной реальности скрывается определенный порядок, контролируемый тайными силами. Эта идея привлекательна для Скуфа, поскольку она возвращает миру смысл и предсказуемость, утраченные после разочарования в романтическом мифе. Кроме того, теории заговора позволяют Скуфу объяснить свою личную неудачу внешними причинами. Если раньше он винил себя в том, что не смог стать идеальным партнером и заслужить любовь Другого, то теперь он может возложить ответственность на тайные силы, которые манипулируют обществом и препятствуют реализации его потенциала. Важно отметить, что обращение Скуфа к теориям заговора имеет не только психологические, но и социальные причины. В современном обществе, где традиционные формы солидарности разрушены, а социальные связи атомизированы, теории заговора становятся суррогатной формой социальности. Они создают воображаемое сообщество "посвященных", которые противостоят тайным силам, что дает Скуфу ощущение принадлежности и значимости. Однако, как и романтический миф, теории заговора не могут по-настоящему заполнить разрыв между Реальным и Символическим. Они лишь маскируют этот разрыв, создавая иллюзию целостности и понятности мира. В глубине души Скуф продолжает ощущать фундаментальную неполноту и бессмысленность своего существования, что толкает его к поиску все более экзотических и радикальных теорий.

Важным аспектом феномена Скуфа является формирование специфических сетевых сообществ, в которых Скуфы находят поддержку своему мировоззрению и образу жизни. Эти сообщества функционируют как замкнутые эхо-камеры, где циркулируют и усиливаются идеи, разделяемые их членами. Сетевые сообщества Скуфов строятся на принципе взаимного подтверждения мифов и теорий, которые составляют основу их мировоззрения. Члены этих сообществ постоянно обмениваются "доказательствами" правильности своих взглядов, интерпретируя любые события и явления в соответствии с разделяемой ими картиной мира. При этом любая информация, противоречащая их убеждениям, отвергается как манипуляция или дезинформация. В этих сообществах формируется специфический дискурс, включающий особую терминологию и систему ценностей. Скуфы разрабатывают собственный язык для описания социальной реальности, в котором обычные термины приобретают новые, часто противоположные значения. Этот язык служит не только средством коммуникации, но и способом отграничения "своих" от "чужих", создавая символический барьер между сообществом и внешним миром. Особенностью сетевых сообществ Скуфов является их амбивалентное отношение к социальности. С одной стороны, Скуфы декларируют независимость от общества и отказ от традиционных форм социальных связей. С другой стороны, они остро нуждаются в подтверждении своих взглядов со стороны других, что делает их зависимыми от сообщества единомышленников. Эта амбивалентность проявляется в специфической форме социальной динамики внутри сообществ Скуфов. Они одновременно поддерживают друг друга и соревнуются за статус наиболее "просвещенного" или "свободного от иллюзий". Это создает постоянное напряжение и стимулирует радикализацию взглядов, поскольку каждый стремится превзойти других в отрицании социальных норм и разоблачении "заговоров". Сетевые сообщества Скуфов выполняют важную компенсаторную функцию, предоставляя своим членам суррогат социальных связей и признания, которых они лишены в обычной жизни. Однако, парадоксальным образом, эти сообщества не помогают Скуфам преодолеть их отчуждение и восстановить способность к аутентичному желанию, а напротив, закрепляют их в позиции негативности и отрицания.

Феномен Скуфа следует рассматривать не только как индивидуальную патологию, но и как симптом более широких социальных процессов. Скуф — это не просто неудачник или маргинал, а субъект, который своим существованием выявляет противоречия современного общества. Во-первых, Скуф является продуктом коммодификации романтических отношений в капиталистическом обществе. Романтическая любовь, превращенная в товар массовой культурой, порождает нереалистичные ожидания и стандарты, которым невозможно соответствовать. Разочарование в этих стандартах приводит к формированию цинического субъекта, отвергающего саму идею любви и близости. Во-вторых, Скуф отражает кризис традиционных форм маскулинности в условиях изменения гендерных ролей. Неспособность адаптироваться к новым требованиям и ожиданиям приводит к регрессии к архаичным формам мужской идентичности или к полному отказу от гендерных ролей как таковых. В-третьих, Скуф является симптомом атомизации общества и разрушения традиционных форм солидарности. В условиях, когда индивид оказывается один на один с системой, без поддержки сообщества, он вынужден искать суррогатные формы принадлежности, которые часто принимают форму виртуальных сообществ единомышленников. Наконец, Скуф выявляет фундаментальное противоречие неолиберальной идеологии, которая одновременно требует от субъекта безграничной гибкости и адаптивности и предлагает жесткие, стандартизированные модели успеха и счастья. Невозможность соответствовать этим противоречивым требованиям приводит к формированию субъекта, который отвергает саму идею социальной интеграции. Таким образом, феномен Скуфа следует рассматривать не как случайную аномалию, а как закономерный результат функционирования современного общества. Скуф — это не просто выродившийся Олень, а субъект, который своим существованием указывает на внутренние противоречия системы, которые невозможно разрешить в рамках ее логики.

В заключение необходимо поставить вопрос о возможности преодоления состояния Скуфа и восстановления способности к аутентичному желанию. Этот вопрос имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку затрагивает возможность эмансипации субъекта в современных условиях. Выход из ловушки Скуфа не может заключаться в возврате к позиции Оленя — субъекта, существующего ради чужих желаний. Такой возврат был бы регрессией, отрицающей тот критический потенциал, который содержится в отрицании Скуфом романтического мифа. Не может он заключаться и в дальнейшем углублении цинизма и отчуждения, которые характеризуют позицию Скуфа. Истинный выход требует диалектического преодоления как позиции Оленя, так и позиции Скуфа — формирования нового типа субъективности, который сохранял бы способность к близости и заботе, не жертвуя при этом автономией и аутентичностью желания. Такой субъект должен быть способен признать свою фундаментальную неполноту и зависимость от других, не превращая эту зависимость в самоотрицание. Этот процесс требует радикального пересмотра отношения к желанию. Вместо того чтобы полностью подчинять свое желание Другому (как Олень) или отрицать саму возможность желания (как Скуф), субъект должен научиться желать, признавая при этом, что желание всегда опосредовано социальными отношениями и никогда не является полностью "своим". На социальном уровне это требует создания новых форм солидарности и сообщества, которые не основывались бы ни на романтическом мифе о полном слиянии, ни на циничном отрицании возможности подлинных связей между людьми. Это предполагает разработку новых форм этики и политики, которые признавали бы как автономию субъекта, так и его фундаментальную связь с другими. Возможен ли такой выход в современных условиях? Ответ на этот вопрос не может быть дан в теоретической плоскости — он зависит от практической деятельности субъектов, стремящихся преодолеть ограничения существующего социального порядка. Однако сам факт осознания ловушки, в которую попадают Олень и Скуф, уже является первым шагом к ее преодолению. Феномен Скуфа, таким образом, следует рассматривать не только как симптом патологии современного общества, но и как указание на возможность его трансформации. В негативности Скуфа, в его отказе принимать существующий порядок вещей, содержится зародыш новой формы субъективности, которая могла бы преодолеть противоречия, порождающие как Оленя, так и Скуфа. Путь к этой новой форме субъективности лежит через признание того, что желание никогда не является полностью "своим" или полностью "чужим", что оно всегда формируется в диалектическом взаимодействии с желанием Другого. Только приняв эту диалектику, субъект может избежать как полного растворения в Другом, так и полного отрицания Другого, обретя тем самым возможность аутентичного существования в мире.