Путешествие в забугорье ч.53. Лето в разгаре. Крит-Санторини

Путешествие в забугорье ч.52. Лето в разгаре. о.Крит ч.4

День 7 20.08.25 Продолжение

В шесть утра выселился из отеля, доехал на такси и вот уже в 7:10 на пристани, готовлюсь зайти на борт

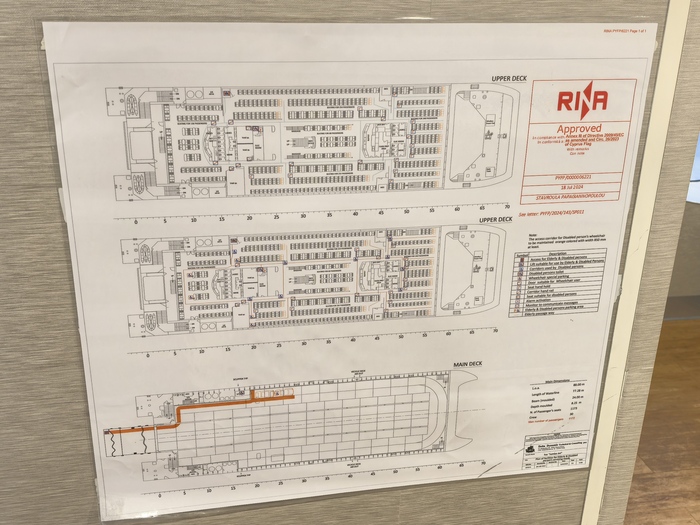

Скоростной паром состоит из трёх ярусов

Иду к своему месту

Круг внутри судна сделал, с другой стороны фотка.

Есть туалеты, есть кофейня и магазин внутри

Корабль начинает своё движение на часах 8:00

Подплываю к Санторини

Моё место в первом ряду

Сходил так же на корму, весьма мощный потоки

Грузовая палуба

На пути ко входу

Все в предвкушении

Десантировался, на часах 10:00, весьма неплохо за 2 часа добраться от Крита до Санторини, и самолёт через Афины не нужно.

Правда билет стоил 110 евро помоему (13т р)

Никакой качки если что не было, всё так же стабильно несмотря на открытое море, хоть и без волн.

а это уже работа движителя на берегу

в след.части уже непосредственно сам остров

to be continued ...

Арты из нейросети - 789

Промт: An abandoned harbor shrouded in thick fog: rusted ships rest motionless at their moorings, hulls flaking and corroded by salt and time. Chains creak with slow metallic groans as the misty breeze moves through them. Seagulls circle above the silent masts, their calls echoing faintly across the empty docks. Puddles reflect the dim gray sky, and scattered ropes lie tangled on the wet planks, creating a haunting, atmospheric seascape.

Больше артов в тг: Арты из нейросети

Электрические корабли: технологии, примеры, перспективы

Электромобили стали привычкой, а новости об электрических самолетах уже никого не удивляют. А что насчет кораблей?

Возможно ли, чтобы большой морской корабль эффективно работал на аккумуляторах? Крупнейший производитель аккумуляторов, китайская компания CATL, утверждает: возможно. И не «к середине века», а буквально через несколько лет.

Что происходит с морским транспортом — одной из самых «грязных» отраслей мира? Правда ли, что скоро мы будем пересекать океаны на кораблях, которые не шумят, не вибрируют и не дымят? Разбираемся просто и по делу.

Почему мир заговорил об электрокораблях именно сейчас?

Морской транспорт ответственен почти за 3% мировых выбросов CO₂ — столько же, сколько вся индустриальная страна уровня Германии.

До недавнего времени дизель оставался безальтернативным топливом: аккумуляторы были слишком тяжелыми, а их плотности не хватало для дальних рейсов.

За последние пять лет ситуация кардинально изменилась. На аккумуляторах CATL уже работает около 900 электрических судов, что составляет примерно 40% мирового рынка электрофлота. И это не просто прототипы — это реальные маршруты и испытания.

Какие технологии сделали возможной электрификацию морского транспорта?

Переход судостроения на электрическую тягу возможен только с решениями, которые обеспечивают высокую эффективность, безопасность и долговечность в суровых условиях морской среды. Рассмотрим основные технологические достижения, которые уже сегодня делают электрическое судостроение реальностью.

Литий-ионные батареи (Li-ion, LFP и NMC) — массовое решение для морских судов, которое используется на паромах, портовых буксирах, экскурсионных судах и рабочих катерах. Эти батареи обеспечивают высокую энергоемкость на единицу веса и проверены в промышленном масштабе.

Морские системы на базе LFP (литий-железо-фосфат) — наиболее интересный и безопасный выбор для пассажирских перевозок. Дело в том, что LFP-пакеты термически стабильны и долговечны, плюс они обладают минимальным риском возгорания.

Твердотельные батареи — способны обеспечить высокую энергоемкость и безопасность. Пока это направление в основном находится на стадии исследований и пилотных проектов, но оно обещает стать следующим этапом для крупных океанских судов.

Благодаря сочетанию новых химических составов батарей, интеллектуальных систем управления энергией и современных двигателей, электрификация морского транспорта стала реальностью. Электросуда постепенно перестают быть экспериментом — они становятся частью будущего, где море станет чище, тише и безопаснее.

Электрокорабли уже существуют

Да, и их больше, чем кажется.

Норвегия — десятки электрических паромов, включая Ampere — крупнейший в мире полностью электрический паром, который перевозит до 120 автомобилей и более 360 пассажиров на маршруте Фьярланд–Леванг. Он снижает выбросы CO₂ почти на 95% по сравнению с дизельными аналогами.

Китай — туристическое судно Yujian 77 демонстрирует возможности технологии для пассажирских перевозок. Оно может пройти около 100 км на электротяге, что достаточно для нескольких ночных экскурсий по заливу Сямынь.

Швеция (Стокгольм) — электрические паромы Candela P-12 «Nova» на подводных крыльях перевозят пассажиров между островами архипелага, обеспечивая бесшумную и экологичную перевозку до 30 человек.

Австралия / Южная Америка — электрокорабль длиной 130 м Hull 096 работает на рейсах по реке Ла-Плата, перевозя 2100 пассажиров и 225 транспортных средств между Буэнос-Айресом и Уругваем.

Россия (Москва) — речные электротрамваи на Москве-реке уже работают на регулярных маршрутах, не производят выбросов и позволяют комфортно перемещаться по городу.

Ограничение у всех этих проектов одно — дальность. Это суда для рек, фьордов и прибрежных маршрутов. Но именно здесь начинается самое интересное.

Океанский прорыв: что обещает CATL

По словам главы морского подразделения CATL Су Ии:

«Мы уже добились технологии, достаточной для выхода в открытое море. Переход к электрическим океанским судам — вопрос ближайших трех лет».

Практически это означает:

появление круизных лайнеров без выбросов;

электрические суда для межрегиональной логистики;

электрификацию военно-морских проектов;

рост портовой инфраструктуры под зарядку флота.

Батареи становятся настолько энергоемкими, что вес аккумуляторов перестает быть главным ограничением.

Кому это нужно?

Электрические суда — это не просто новинка для технологов. Они способны полностью изменить работу целых отраслей и повседневную жизнь.

Туризм. Тихие корабли без дыма идеально подходят для заповедников, островов и архипелагов. Экология и комфорт создают новый класс «зеленых круизов».

Грузоперевозки. Электросуда подходят для маршрутов «порт–порт» длиной 300–1200 км — огромный сегмент логистики.

Порты и марины. Меньше шума, никакого дыма, чище воздух — особенно важно для крупных морских узлов.

Промышленность. Развитие электрических судов стимулирует создание новых батарейных технологий, строительство заводов и открывает новые рабочие места.

Электросуда: от роскоши к массовости

Электрокорабли пока дороги, а зарядная инфраструктура только развивается. Переход флота займет десятилетия. Но главное — технологический барьер наконец сломлен. Сначала появятся дорогие флагманские модели, затем рынок начнет резко расширяться.

Если прогнозы CATL оправдаются, к 2030 году появятся первые регулярные электрические маршруты между странами. А через 15–20 лет дизельные корабли будут казаться нам историческим пережитком: громко, интересно, но без желания вернуться назад.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Арты из нейросети - 785

Промт: Anime-style scene of a ship sailing across a vast sea of dense white mist, the fog so thick it looks like soft rolling waves beneath the hull. The sky glows in gentle shades of pink and peach as the sun rises, casting warm light onto the drifting vapor. The ship’s silhouette cuts through the haze, lanterns glowing faintly along its rails. Masts and ropes fade into the mist, and the whole scene feels dreamy, weightless, and quietly magical.

Больше артов в тг: Арты из нейросети

Вышивка "Корабль"

Люблю вышивать крестиком, решила выложить свежую вышивку, уж очень нравится. Диаметр 23 см. Наткнулась на эту серию и хочется вышить их все. Уже начала следующую. Сейчас цель сделать изнанку максимально аккуратной. Может быть позже покажу предыдущие вышивки, там были интересные картины, но большинство подарила.

Ещё есть цель научиться вышивать гладью и хорошо вязать (пока только шарфы резинкой), но это чуть позже 🙂

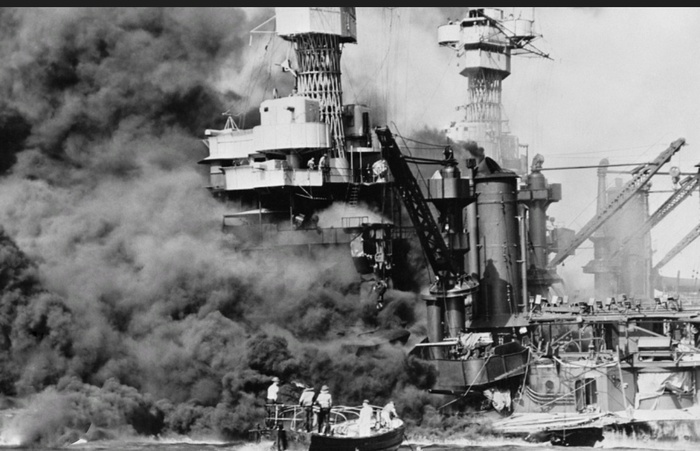

Пёрл-Харбор 8 декабря 1941

Авианосцы в Сан-Диего

Сан-Диего - самый южный город побережья Калифорнии. Приехал по делам, пошёл погулять по набережной и встретил сразу четыре авианосца. Авианосец - очень дорогой и редкий корабль, обычно флагманский корабль флота. Никогда не думал что я увижу четыре такие штуки в одном месте.