Был пацан – и нет пацана

От автора

Это не про сериал. Про сериал уже сказали всё, что можно «за», и всё, что можно «против». На момент написания, кстати, вышло 6 серий, я их посмотрел, своё мнение никому навязывать по поводу этого сериала не буду, но предупрежу, что никакой проблемы с показом «Слова пацана» не вижу.

История вопроса. Важно подчеркнуть, что в каждом регионе феномен имел свои отличительные особенности, и многие вещи, характерные, например, для Ленинграда, отсутствовали в Казани, а то, что было в Иркутске, казалось фантастикой для Краснодара.

В обывательском сознании и благодаря казённому языку милицейских сводок рост молодёжной агрессии, наметившийся с 70-х годов, смешался с более ранним феноменом блатной культуры и более поздним феноменом массового бандитизма 90-х. Эти феномены пересекаются как в плане симптомов, так и в плане участников, но не тождественны друг другу. Блатная культура (действительно, культура, о чём будет ниже) существовала ещё с дореволюционных времён, к концу сталинской эпохи достигла пика развития, после чего местами инкорпорировалась в богему (в виде «русского шансона»), во власть (в виде региональных властей в ряде регионов), в экономику (в виде ряда отраслей/паразитирования на отраслях в ряде советских республик). Молодёжная преступность 70-х и 80-х с блатной культурой пересекалась лишь частично, и в большинстве случаев эти пересечения привели к конфликтам, которые чаще всего закончились не в пользу «блатарей». Интересно, что «ауешники» современности больше наследуют именно «блатарям», а не «улице», что подчёркивается и в их названии («арестантский уклад…»), и в целеполагании. Если для «блатарей» система исполнения наказаний буквально выступала базой («тюрьма – дом родной»), то для «улицы» попадание в тюрьмы и колонии буквально рассматривалось в качестве жизненной катастрофы. Бандитизм же 90-х вообще имел совсем другие причины, симптомы и цели.

Рост молодёжной преступности зафиксирован в большинстве регионов Советского Союза со второй половины 70-х годов. Здесь важно подчеркнуть, что рост числа преступлений был симптомом. Болезнью было лавинообразное появление молодёжных территориальных сообществ, которые в коммуникации друг с другом активно применяли насилие. Причём, если с «блатарями» советская милиция боролась достаточно эффективно, да и сами «блатари» категорически не стремились к массовым беспорядкам, то против молодёжной преступности, чаще всего реализуемой через хулиганство, у милиции не было ни эффективных средств, ни разумных методов.

Маленькая ремарка

Сейчас в массовом сознании россиян одновременно и парадоксально уживаются два мифа: о некоем невероятном уровне безопасности в СССР брежневской эпохи (двери не закрывали, можно было в любую дверь постучать и попросить воды, все друг другу были товарищи) и о тотальном озверении этих же самых советских граждан (все ходили в обносках, на улицах срывали шапки, к 11 утра все были пьяные и били друг другу морду). Это мифы. По ряду показателей СССР той эпохи действительно был относительно безопасной страной. Та же наркомания была более характерна для среднеазиатских республик, применение оружия бандитам было ситуацией чрезвычайного характера, но вот уровень бытового насилия, особенно на фоне злоупотребления алкоголем, был действительно высок. Хотя, само собой, очень сильно коррелировал с уровнем образования и уровнем доходов.

Урбанизация как причина. Да, тот случай, когда если что-то слишком быстро, то это не всегда хорошо.

К середине 70-х годов в РСФСР, УССР и БССР закончился процесс массовой урбанизации. Достаточно сказать, что если к середине 50-х три славянских республики ещё были преимущественно сельскими странами, то к 1975 бОльшая часть населения всех трёх стран проживала в городах. По сути, большинство горожан были горожанами в первом поколении. Родители социализировались ещё в деревнях, а у детей не было транслируемых старшими принципов проживания в городах. С социологической точки зрения, как бы это странно ни прозвучало, советские города той эпохи, за исключением Москвы, Ленинграда и в меньшей степени Киева были конгломератами деревень, переехавших поближе к заводам. С сопутствующей деревенской ментальностью и механикой поведения. Люди жили в городах и не умели в них жить. Но очень сильно пытались найти хоть что-то, что было бы некоей ценностной точкой опоры. Как бы ни фантазировали любители политических теорий, идеология точкой опоры не является, поэтому советские горожане использовать моральный кодекс строителя коммунизма никак не могли. Советская урбанистика, кстати, всячески помогала деревенскую ментальность сохранять. Единицей развития советского города выступал микрорайон. Заметьте, это не квартал, который представляет из себя плотную жилую застройку с коммерцией на первых этажах. Это и не «коммьюнити», «каунти» и прочий «тауншип», где сохранялись аграрные форматы расселения, это именно сообщество, куда переселяют недавних пейзан (а в советских реалиях надо учитывать, что переселяют уже поколение, деформированное колхозной системой), замыкают их в пределах слишком большой для квартала и слишком маленькой для «округа» территории, за пределы которой жителям микрорайона выбираться особо резона и нет, так как, зачастую, завод, на котором работают жители, непосредственно к микрорайону примыкает. В результате Казань, Горький, Красноярск, Новосибирск, Волгоград, Набережные Челны, Минск и далее по списку превращаются в конгломераты микрорайонов, жители которых взаимодействуют друг с другом разве что в общих точках привлечения масс – дискотеках при домах культуры, рынках, общественных пляжах и так далее. И пересекаются там не как жители Казани, Горького и далее, а как жители своих пост-деревень – микрорайонов.

Маленькая ремарка

Ну мы же знаем, что человек – это животное. Да-да, некоторые из читателей произошли не от обезьяны, а от (подставьте нужное), но, в конечном счёте, нами руководят не только моральные нормы или социальные конструкты, а ещё и инстинкты. Конечно, старик Маслоу «доказал», что у человека инстинктов нет, потому что он может силой воли врождённые влечения преодолеть, но Маслоу не запивал пиво водкой и не видел, как пацаны с другого района щупают наших тёлок. Ну, мне так кажется, такого опыта у него не было. Поэтому по Маслоу инстинктов у человека нет, а по факту есть. И одним из них выступает инстинкт территориальный. Со всеми вытекающими в виде «пометить территорию» (нарисовать на стене символ группировки или хотя бы индивидуально отметиться, что «здесь был Вася»), негативной реакций на чужаков («ты с какоВА района?») и готовностью свою территорию защищать («грудью встанем на защиту Родины!»). По мере урбанизации и атомизации общества инстинкты действительно уходят. Многие, наверное, видели результаты опросов, согласно которым среди западноевропейцев на порядок меньше людей, готовых воевать за территориальную целостность своих стран, чем среди восточноевропейцев. Нет, «западники» не «ссыкуны», просто у них урбанизация раньше началась, они реже в деревню к бабушке ездят.

Землячество как симптом. Прости, земеля, если обидел.

Быстрая урбанизация всегда и везде проходит с «фокусами». Микрорайонные группировки характерны для Советского Союза, а вот в США стремительная урбанизация проходила не через вывоз деревни в город, а через завоз деревни из-за океана. Только деревни эти в массе своей были ирландскими, южноитальянскими и польско-еврейскими. Поэтому в США были свои феномены в виде итальянских, ирландских и еврейских криминальных группировок, которые буквально подпитывались очередными партиями деревенских из Европы. Еврейская эмиграция разом обвалилась с началом Второй Мировой, ирландцев стало так много, что они, по сути, стали одним из ключевых компонентов этнобилдинга, а вот итальянцы ещё и в 50-е получали приток свежей деревенской крови. А как же афроамериканцы – спросит кто-нибудь? А вот с чёрными американцами всё было иначе. Во-первых, после искоренения рабства приток «свежих негров» закончился, во-вторых, сама психология рабовладения в США была такова, что афроамериканцам буквально поколениями ломали любую систему землячеств. В результате получилось то, что получилось, и мы наблюдаем совершенно исковерканную культуру, где нет ни традиций семьи, ни традиций общины, ни традиций территории. Человек, напоминаю, животное, поэтому те афроамериканцы, у которых хватает силы воли преодолеть инстинкты, с удовольствием выбирают любые институции, дающие им чувство причастности – армию, полицию, церковный хор, баскетбольную команду, банду, хип-хоп Восточного побережья и хип-хоп Западного.

В России деревню уничтожили как раз к середине 70-ых. Нет, там ещё и поныне есть местами вполне живые поселения, но воспроизводство сельской жизни закончилось 50 лет назад, теперь это функция при городах или фон для какой-нибудь крупной агрокорпорации. Но, помните, выше я говорил, что урбанизация закончилась для славянских республик. А вот Средняя Азия, местами Северный Кавказ, местами Закавказье заканчивают урбанизацию только сейчас. А учитывая, что уровень рождаемости в сельской местности там ещё относительно высокий (относительно города, а не относительно недавних времён), то «экспорт» деревенских в города (в данном случае, в российские) продолжается. Поэтому рассуждения о «понаехавших из аулов» лишь отчасти шовинистические. Доля правды в этих рассуждениях есть. В города действительно едут выходцы из не-славянских сельских поселений, поэтому в значительной степени конфликты, о которых много говорят и в пабликах, и в СМИ, это конфликты не между «русскими» и «не-русскими», а между «городскими», у которых землячества исчезли за ненадобностью, и «деревенскими», для которых жизнь «городских» «чудно», «смешно» и «не по-мужски» устроена.

Обратите внимание, что горожане уже в третьем поколении похожи друг на друга по ценностям и реакциям вне зависимости от своего этнического происхождения. Понятно, не всякий горожанин – интеллигент, но когда приводят в пример «культурного кавказца» или «образованного узбека», то речь идёт именно о горожанах, которые живут в городах третье-четвёртое, а то и больше, поколение. Как бы странно это ни прозвучало, но предельно урбанизированный русский ментально схож с предельно урбанизированным узбеком (или поляком, и американцем, или итальянцем), а русский селянин скорее найдёт общий язык с дехканином или бразильским пастухом. Потому что ценности, ритм жизни, ритуалы проведения времени и так далее. Сейчас кто-то скажет, что он, русский горожанин, одной крови с русским селянином. Я соглашусь. А потом послушаю истории, как «деревенские пошли городским морду бить». Примерно с теми же ходами сюжета, как и истории про «зацепились языком у ларька Вася с Ахмедом».

Маленькая ремарка

Одна из главных проблем – это деньги. Точнее, их отсутствие. Само собой, что у приехавших в город с деньгами проблемы. Само собой, что переезжающие в город деревенские стараются держаться вместе. Это, кстати, объясняет, почему многие народы в эмиграции диаспоры создают, а русские – нет. Потому что сейчас эмигрируют русские горожане. Так вот, бедные деревенские собираются вместе. И рано или поздно кто-то из них открывает криминал как способ добычи денег. Всё. У нас мафия. Ну или этномафия, если наши деревенские ещё и говорят на другом языке. Механизм одинаковый, что для выходцев из азербайджанского села в Москве, что для выходцев из пуэрто-риканской деревни в Майами. Что для итальянских ребят из Сицилии и Калабрии в Нью-Йорке. Обратите внимание, что механизмы, препятствующие созданию криминальных землячеств, есть. Это или очень жёсткий контроль расселения как в ОАЭ, или упреждающее создание рабочих мест с гарантированным достатком как в СССР в период индустриализации, или сверхэксплуатация наряду с контролем переселения в города как в КНР.

Фабрика тестостерона. Опять обидное про мужчин. Пацаны ж не обижаются, да?

Не секрет, что примерно с 14 и до 30 лет мужчины находятся на пике выработки тестостерона. И среди прочего тестостерон стимулирует агрессию. Буквально, гормональный шторм не только стимулирует либидо, но ещё и заставляет по каждому поводу демонстрировать, что «я боец». При должном уровне воспитания (внедрения тех самых социальных конструктов) абсолютное большинство мужчин с агрессией справляются, но, во-первых, есть банально психически не совсем адекватные граждане, и, во-вторых, для воспитания нужны воспитатели. В 30-е годы Советский Союз более-менее стал с вопросами воспитания справляться, потому что была создана система всеобщего школьного образования, где было много мужчин, имевших и специфический опыт гражданской войны, и императивный мандат партии, но вот после войны, по понятным причинам, мужчин среди школьных учителей стало очень мало. Фактически, советское образование стало вариантом «маминого воспитания», только вот качественный уровень этих самых «воспитательниц» был очень и очень слабым. Если в 30-е и в 50-е годы в сельской местности учительница могла «вывозить» хотя бы за счёт разгромного превосходства над учениками в знаниях, то к середине 70ых тотального разрыва между учениками и учителями не было. У учителей банально не было ни авторитета, ни материального статуса. «Пастухов», которые могли направлять и управлять «тестостероновыми стадами», банально не хватало. Напоминаю про агрессию. В 20ые, 30ые и тем более 40ые годы выход агрессии был простым. Стройки пятилеток, война. Люди той эпохи буквально сожгли накопившуюся массу агрессии сначала в строительстве страны, потом в крупнейшей войне в истории человечества, а потом в восстановлении страны. Да и репрессии свою роль сыграли: те, кому хотелось крови, шли в органы, а те, у кого крови было много, быстро попадали под маховик репрессий. В 70-е годы у молодого советского мужчины не было способа спроса тестостерона. Ну а как? Добрачный секс не поощряется. Массовых войн страна не ведёт. Более того, чуть что "лишь бы не было войны". Отстрела борзых нет. Врагов народа нет. Даже не пойдёшь в «санитары общества», чтобы бить «неугодных». Уровень благосостояния вырос, и, хотя в целом страна бедная, ни голода, ни смерти от холода нет. Выживать уже не надо. Да ещё, куда ни ткни, безвольные и нестатусные учительницы, сотрудницы государственных служб, низовые партийные и комсомольские работницы. А сочетание весьма специфической советской диеты, вечного дефицита товаров лёгкой промышленности и пуританской культуры не способствуют советской версии сексуальной революции. Естественно, фабрика тестостерона продолжает работать, а девать его некуда. Точнее, есть куда – в вандализм, хулиганство и схватки за территорию.

Маленькая ремарка

Человек – это высокоорганизованное животное. А любая организация требует правил. В дореволюционную эпоху для широких масс населения таким правилом выступал Закон Божий, а для сословия, имеющего монополию на применение силы, - дворянская честь. Дуэли, офицерские суды, суды чести, этикет в широком смысле – всё это становилось социальной регуляторикой. Понятное дело, после краха старого режима и построения нового общества старый набор регуляторики отправился на помойку, а вот с новым дело не задалось. Большевики изо всех сил пытались в модерн и надеялись, что для советского народа будет достаточно конституционных норм и уголовного и гражданского законодательств, но буквально система регулирования была весьма прогрессивной (в принципе, сейчас в большинстве стран западного мира, включая Россию, этой системы достаточно), но для поверхностно урбанизированного де-факто деревенского населения этого было мало. А вот Закон Божий и сословные нормативы уже не функционировали. Блатари жили по арестантскому укладу, но воровские понятия прежде всего описывают нормы сосуществования людей в местах не столь отдалённых. А улице, тестостероновым стадам, пришлось стихийно изобретать нечто своё, представлявшее чудовищную смесь представлений о дворянских нормах, отголосков воровской этики, транслируемых пересекавшимся с улицей урками, и патриархальных традиций русской (и схожей с ней татарской) деревни.

Нас тьмы и тьмы, и тьмы. Или что бывает, когда рождаемость ещё высокая, а показатели смертности уже низкие.

Хотя к середине 70-х годов показатели рождаемости продолжали снижаться и были уже совсем скромными по сравнению с довоенным и дореволюционным периодами, значительную роль играли кумулятивный эффект накопления населения (в среднем рожают меньше, но самих рожениц много) и эффект резкого снижения смертности за счёт повышения качества жизни (голода нет), уровня медицины (эпидемий нет) и условного миролюбия (вероятность погибнуть в военном конфликте исключительно низкая вплоть до начала войны в Афганистане). Параллельно происходит чрезвычайная концентрация населения в городах. Например, в Казани 1959 года жило 565 тысяч человек, а в Казани 1989 (когда, например, разворачивается действие «Слова пацана…») почти миллион сто тысяч. И это только население самой татарской столицы, а ещё есть бурно растующие города-спутники. В Минске население выросло более чем в три раза, в Томске – в два с половиной, в Омске – вдвое. Многие небольшие городки превратились в огромные индустриальные центры с огромным количеством молодежи. Например, население Набережных Челнов за этот же период выросло в 25 раз, Тольятти – в 9 раз, Братска – в 6 раз, Рязани – в 4 раза. И всё это горожане в первом (а по факту, в нулевом) поколении.

Теперь берём и складываем все факторы. Разом на небольших территориях оказываются сконцентрированы миллионы людей, характерным для которых остаётся сельский уклад. У молодёжи поёт в крови «удаль молодецкая», но способов «спустить пар» нет. Авторитетов среди взрослых тоже нет, потому что старшие поколения – алкоголизируются (и к моменту экспериментов Горбачёва с «сухим законом» уровень алкоголизации среди пролетариата и интеллигенции достигает запредельных показателей), основная масса учителей – социально нивелированные женщины, внешнего врага – нет (разрядка, конвергенция, «миру – мир!»), а уровень производства товаров народного потребления уже очень сильно уступает уровню спроса. Миллионы здоровых, амбициозных, бедных, непуганных молодых людей, у которых нет никаких перспектив карьерного роста, потому что социалистическая экономика к концу 70-х даёт сбой за сбоем. И вот эти миллионы повсеместно начинают заниматься тем, чем занимается полный сил молодой организм при избытке свободного времени. Ага, сексуальной революции тоже нет. Поэтому начинают литься реки крови.

Бессловесные пацаны. Или что бывает, если общество построено не на философии, а на силе.

Удивительно, и это отмечают многие, но «пацанская эпоха» в России не нашла никакого культурного воплощения. «Тестостероновые стада» были многочисленны, но столь же масштабно глупы. Да, сейчас некоторые «выжившие» могут отрефлексировать былое, если с момента ухода из уличных группировок у них накопился достойный жизненный опыт, но никакой, вообще никакой собственной культуры «пацаны» не породили. Они достаточно легко заимствовали внешние атрибуты типа одежды, аксессуаров или способов времяпрепровождения, но если те же «блатари» подарили нам пусть и сомнительного качества, но в целом самобытный «русский шансон», «тюремную татуировку» и ряд специфических словечек из «фени», то от «пацанов» не осталось даже анекдотов. Бандитская эпоха 90-х в этом плане за десять лет своего кровавого бытия дала больше культурных артефактов, чем «пацанство» за 1974 – 1992.

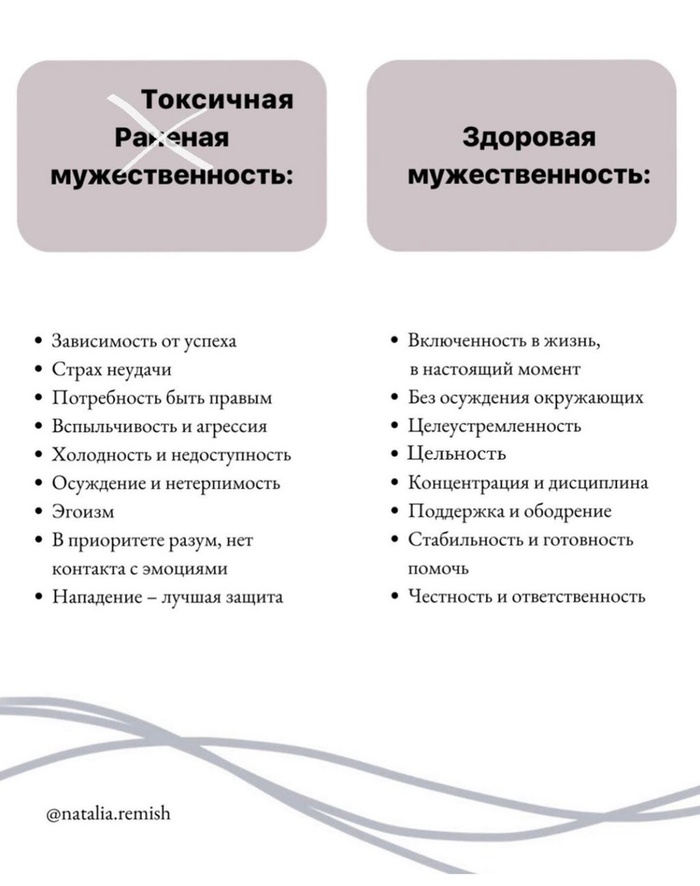

Именно поэтому, на мой взгляд, никакого жалости к «пацанам» не испытывали ни старшие поколения, ни наследующие. Фактически, воплощением «улицы» стал здоровенный идиот, способный лишь на уничтожение всего, что превосходило его очень и очень скромные умственные способности. Конечно, среди «пацанов» были и интеллектуалы, и талантливые творцы, но сама эта система была антикультурной. Достаточно сказать, что характерным примером «врага» стал пресловутый «мальчик из музыкальной школы». «Пацан» должен был заниматься спортом (точнее, общей физической подготовкой с элементами бокса), «пацан» должен проводить время в кругу таких же «пацанов», но любая интеллектуальная и творческая деятельность типа чтения книг, посещения музеев или слушания классической музыки считалась постыдным признаком, характерным для женщин, а не для «пацанов». Ну и сами понимаете, люди, которые не читают книги, не могут книги писать. Люди, не знакомые с искусством, не способны предметы искусства создавать. При этом, «пацанство» за счёт такого категорического отрицания культуры нанесло серьёзнейший вред психологии российского мужчины вообще. «Картинки и книжонки пусть смотрят и читают бабы». В результате до сих пор основная категория посетителей музеев, читателей массовой литературы, слушателей классической музыки – это женщины. Для «пацанов» единственным «культурным» времяпрепровождением были походы в кино (не на «бабские» жанры) и на дискотеки (но, напоминаю, «мужики не танцуют»). Поэтому когда вы слышите рассуждения о том, что отечественный мужчина груб, лишён стиля и стремления к высокому, держите в уме, что это касается именно «пацанов». Нормальные мужчины – нормальные. И, кстати, обратите внимание, что «пацанство» - исключительно «мужская» тема. И сама «пацанская» система предельно мизогинична и, в конечном счёте, антисемейна. У «пацанов» нет женщин, у них только «тёлки». А привлекателен такой типаж только для очень специфического типа женщин.

Интересно, что если сами «пацаны» своей культуры не создали и никакого вклада в отечественную культуры не сделали, то в самой культуре воспоминание о них осталось. «Гопники», ага. Которые «мешают мне жить». Вся вот эта миллионная масса «уличных демократов» в глазах повседневной культуры сложилась в одинаковый во всех регионах образ агрессивного дегенерата, «жлоба», «шпаны» и тому подобного.

Маленькая ремарка

Я выше уже говорил, что для воспитанного и культурного человека агрессия – это не норма. И самое минимальное воспитание уже резко снижает градус насилия. Другое дело, что в силу генетических факторов есть люди с повышенной склонностью к агрессии. Далеко не всегда эти генетические цепочки наследуемы, далеко не всегда эта склонность раскрывается в реальном насилии, но факт остаётся фактом: в любом обществе всегда есть некоторый процент упырей. И те прирождённые агрессоры, кто осознаёт у себя тягу к насилию, зачастую выбирают структуры, где насилие становится ежедневной практикой. Система исполнения наказаний, отряды по борьбе с инакомыслящими, садистские клубы, наёмнические части, поп-мма сообщества, уличные группировки. Очень быстро упыри инфильтруют такие структуры и доводят там градус насилия до кипения. По этой же схеме в уличных группировках, где царил культ сил и отсутствовали барьеры для применения насилия, повсеместно лидерство стало переходить к упырям. По сути, «пацанские сообщества» изначально-то были «тестостероновыми стадами» с низким уровнем рефлексии, а по мере развития трансформировались в стаи гопников, возглавляемые садистами.

Рыночек порешал. И «пацаны» в него совершенно не вписались.

Горбачёвские реформы произвели в социалистическом обществе примерно такого же масштаба революцию, которую сами большевики провели во имя социализма. Если в 70-е и большую часть 80-х годов общий уровень жизни в СССР можно было назвать "бедненько, но чистенько", то с развитием кооперативного движения можно стало жить богато. Так, как раньше могли жить только «цеховики» и наиболее выдающиеся представители творческой интеллигенции и партийной номенклатуры. И именно возникновение нового российского капитализма похоронило «пацанство». Во-первых, стремительное обогащение и переход от рейдовой экономики («снять шапки», «вытрясти деньги») к организованному рэкету разрушили принцип «уличной чести». Если раньше всё было «ради улицы», то теперь всё стало «ради бабок». Во-вторых, у территориально организованных группировок, имеющих таким образом пределы и численности, и влияния, появились более высокоразвитые и более эффективные конкуренты – бандиты, выросшие из спортсменов. Советские спортсмены, изначально имевшие очень высокий уровень дисциплины и очень высокий уровень профессиональной подготовки, куда меньше зависели от локальной привязки, и куда легче набирали высокомотивированных бойцов. Хотя в силу традиции некоторые из этих группировок имели региональные названия, механизм набора новых членов работал не по принципу «с кого двора?», а по принципу «кто тренировал?». Параллельно появились группировки, созданные ветеранами войны в Афганистане. В большинстве случаев именно бывшие спортсмены и «афганцы» оказывались победителями в конфликтах. Дольше всего из «пацанов» держались группировки из Татарстана, но и те, в конце концов, ушли в небытие.

Надо отметить, что по отношению к обывателям и «спортсмены», и «афганцы», и появившиеся чуть позднее этногруппировки были по факту, как смешно ни прозвучит, гуманнее. Бандитов эпохи «малиновых пиджаков» и «шестисотых» не интересовал вопрос, кто с какого района и кто в каком углу должен стоять на дискотеке, это были куда более высокоразвитые преступные сообщества, целью которых был контроль сначала над точками кооперативных продаж, а потом над заводами, банками, портами и месторождениями. А подобные цели требовали и куда большего интеллекта, и куда более проработанного «экстерьера». Грубо говоря, если «улица» разрушала всё, до чего могла добраться, то бандиты 90-х с удовольствием занимались и меценатством, и спонсорством, и развитием культуры. В каких-то аспектах современная российская культура сформировалась именно потому, что бандиты давали на поп-культуру деньги. И если для «пацанов» «мальчик со скрипочкой» - это была обязательная цель для нападения и последующего унижения, то для «авторитетных предпринимателей» само собой разумелось держать какой-нибудь фонд «Ручей талантов», чьи подопечные потом музицировали на открытии очередного автосалона или филиала банка.

Сейчас ретроспективно в восприятии обывателей всё это смешивается – «блатари», «район на район», «спортсмены» и «афганцы», всё превращается в стереотип о чудовищном разгуле преступности, который удалось остановить лишь к концу нулевых. И, в принципе, с точки зрения обывателя не важно, что участники этой кровавой вакханалии имели совершенно разный генезис. Главное, что феномен уличной преступности действительно в прошлом, а уж разбираться в сортах – сами понимаете, порой излишне.

«Пацанство» как иллюзия. Берём миф о всеобщем пацанстве и топчем его ногами.

Очень важно подчеркнуть, что при всех описанных мною выше механизмах формирования уличной преступности по факту «на улицу» шло меньшинство. Люди, как правило, нормальные. И у нормальных людей, как правило, нормальные дети. Которые шли получать образование. Которые шли сначала на заводы, а потом в офисы и конторы. Которые учились музыке и создавали музыку. Которые читали книги и потом писали книги. Смотрели кино и снимали кино. Созидали. Творили. Рожали и воспитывали детей. Путешествовали. Слушали Цоя, Летова, синтипоп, да даже тот же "Ласковый май". Ездили на дачу. Высаживали цветы. Подписывались на "собрания сочинений". Пытались жить нормально. И у них это получалось. А меньшая, безусловно меньшая часть, которым так или иначе не повезло (в силу провала в воспитании, в силу дурости родителей, в силу плохих соседей или банального "не такого" набора одноклассников), превращалась в «пацанов», которые очень быстро теряли человеческий облик и становились гопниками, истребляющими друг друга в бессмысленных сражениях на границах микрорайонов. Очень жалко людей, погибших в этих «пацанских войнах», забитых насмерть в драках, расстрелянных и взорванных позже, когда начались войны между криминальными группировками 90-х. Людей жалко, а «пацанство» - нет. За «слова пацанов» наше общество должно бить по губам и по рукам. Это ублюдочное наследие вымершей патриархальной деревенской культуры и уничтоженной дворянской культуры не ведёт ни к чему, кроме воспроизводства насилия в самой примитивной форме. Единственное, о чём можно не беспокоиться: условий для возникновения новой итерации «пацанства» нет. Во-первых, урбанизация закончилась. Сейчас ещё десяток лет будет абсорбироваться молодое поколение из кавказских республик и Средней Азии, но и там уже стремительный переход от суровых воинов к карикатурным тик-токерам. Во-вторых, есть интернет. Если советскому подростку порой банально нечего было делать, и он шёл во двор, то российскому подростку открыто разное – от Двача и Порнхаба до роликов про квантовую физику и «зашёл в википедию за рецептом, утром очнулся на середине статьи про греко-персидские войны». В-третьих, современная полиция при всех своих недостатках очень быстро, особенно в случае общественного возмущения, наводит порядок. Спасибо камерами, нейросетям и биометрии. В-четвёртых, я не зря говорил про генетические факторы. Так или иначе, но значительное количество врождённо буйных убили до того, как у них появились дети. Возможно, сейчас из-за этого понаехавшие из южных деревень часто рассуждают о некой излишней миролюбивости российских горожан, но это просто они с «купчинскими» или «Хади Такташ» на их пике не встречались.

Постскриптум.

Будут ли ещё вспышки молодёжной преступности в России?

Да, возможно. Не по территориальному принципу, а по субкультурному, например.

«Пацанство», как заявляет автор, вымерло, а «пацанские темы» живут.

Да, увы, и «пацанские темы» живут, и «понятия» местами в чести, и арестантский уклад в некоторых муниципальных образованиях особенно восточнее Байкала ещё огого. Что делать? Выжигать, изгонять, разгонять. Но и помнить, что это, в большинстве случаев, смешной косплей, как правило, выходящий из моды после перехода носителя в возраст получения зарплаты и оформления ипотеки.

Надо ли запрещать фильмы и книги про эту эпоху и эти феномены?

Нет. Мне кажется, фильм про «пацанов» может породить столько же «пацанов», сколько фильм про клан Сопрано – мафиозо. Я вообще не верю в сильное влияние масс-медиа. Иначе можно было бы представить и обратный эффект, снять фильм про клуб альтруистов-волонтёров и наслаждаться торжеством положительного поведения среди молодёжи. Не работает.

Слышь, ёба, я чо-то не эта, ты чо, против пацанов, за баб и этих чушков?

Oh my sweet summer child.