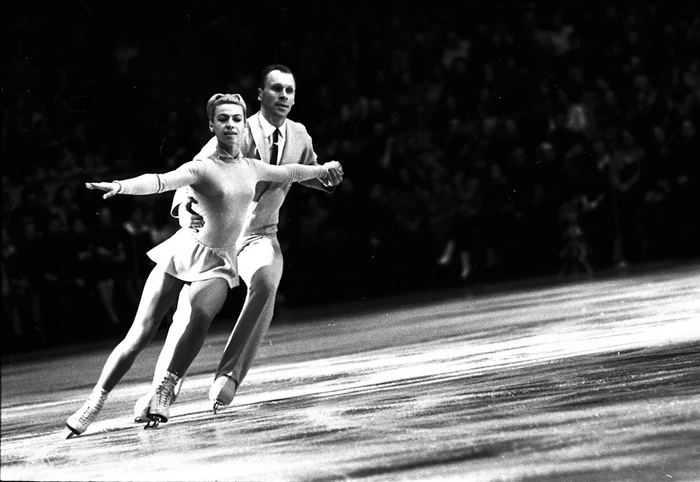

Сбежавших из СССР фигуристов захоронят в России. Белоусова и Протопопов вернутся на Родину после смерти

https://sportmail.ru/news/figure-skating/62432308/

Сбудется последняя воля легендарных спортсменов.

У Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова сложная и многогранная судьба. С одной стороны, их знают как основоположников советской школы парного катания. Белоусова и Протопопов в блестящем стиле выиграли две подряд Олимпиады и стали живыми легендами еще в 1960-е годы. Однако в 1979 году Людмила и Олег уезжают в Швейцарию, где просят политического убежища. На родине к ним в первое время относятся как к предателям. Имена вычеркивают из справочников, лишают званий… Меняться ситуация стала только после распада СССР. Протопопов в последние годы так заскучал по родине, что даже думал над тем, чтобы вернуться в Россию. И его мечта все-таки осуществится — пусть уже и после смерти.

Ален Делон

А тем, кто до сих пор не в курсе, напоминаю, что:

15 августа 1990 года в автокатастрофе на 35-м километре автомобильной дороги Р-126 (ныне — Р128) Слока — Талси в Тукумском районе, в 70 километрах от Риги в Латвии. (координаты места смерти: 57°06′55″ с. ш. 23°11′10″ в. д.)

Об этом мало кто знает, но на самом деле Цой в реальной жизни даже не пукал.

И его пора причислить к лику святых, как Царя нашего батюшку.

А ещё вручить звезду Героя России посмертно.

Увлекательная Религия

Было ничего, и из ничего ничего не было.

Тупо пустота. И в какой-то момент что то с чем то ,как то так..

Что повлияло и как ,никто не знает. Но он уже знал, что будет.

Идея, важна в любом деле.

Гений мысли витал в пространстве.

Вселенские силы стремились уже тогда разорвать путы бытия и раскачивали весы мироздания.

Тленное тлело, материальное-материализовалось.

Бог явил себя в свете и звуке.

Произошёл разлом пространства и времени.

Вся материя получила дар возрождения и уничтожения.

И увидел Бог ,что это хорошо.

И разделил твердь и жижу, газы и пламень. И воссоединил оное воедино.

И родилась искра Божья, и явились молнии небесные..

И родился дождь животворящий.

И всякая тварь из пепла и вод небесных получила право жизнь и дала всходы на земле и на воде.

На шестой цикл космического существования, отдыхал Бог.

Решил тогда Творец, помощника себе сварганить.

Решено, сделано.

Взял полено и выстрогал себе сына.

Рос Адам не по дням ,а по векам.

Время шло и к годкам так 3000ным, пригорюнился молодец.

Хочется ему что то, но не поймет, что.

Смекнул Творец , что вянет его цветник за даром и задумал дело дельное.

Как только бедолага уснул , Всевышний взял материал и слепил девицу миловидную, да опрятную.

Проснулся наш красавчик и сразу обрадовался такому сюрпризу.

Стали они дружить и беседы вести светские.( Не пахабные)

А Отче тем временем, древо дивное посадил.

Плоды особые.

Все знания в оном месте заключил, да бы сразу , да сию минуту и не тратить жизнь попусту, на зубрежку бесполезную.

Раскусить лишь надо.

И повадилась девица в сад по ягоды.

А тут глядь, древо и плоды диковинные.

Решила попробовать.

И чует, что разумно мыслить стала. И ответы на все вопросы вспомнила , буд то знала давно.

Схватила плод и к другу дорогому.

А тот сидит на пне гада душит и посмеивается.

Тут подруга и молвит, так и так. Поумнела, и университетов никаких сдавать не надобно боле. Всё ей ясно и понятно.

Усомнился молодец, а гадюка ему и шипит...

Попробуй лишь разок, один раз не педагог.

Укусил парнишка и тот час

слышит..

Творец ходит по саду.

Они сразу шмыг в кусты и сидят, выжидают ...

Бог и говорит:

Что ж Вы спрятались то, от меня, Отца вашего...

Вышла молодежь и прикрывается листом фиговым.

Ну ясен пень!

Огорчился Бог, дал им одежды, оружие, собрал им вещи в путь дорогу.

А за садом построил город белокаменный , народ из глины вылепил и вдохнул душу в них.

Да бы помогали его детям и служили исправно народу своему.

Продолжение следует...

Проигранное бессмертие, тризна и происхождение спортивных состязаний

Маори рассказывали о том, как умерший герой Патито узнал, что его сын стал великим воином. Он вернулся в мир живых, чтобы испытать его силу в метании копья. Но сын оказался слабее отца. Если бы живой победил духа, люди стали бессмертными.

Погребальные состязания, напоминающие европейскую тризну, известны на Мангайе.

Когда случается смерть, вестник обходит остров. Жители селения умершего устраивают военные танцы - инсценировку битвы между духами и людьми, - во время которых духи терпят ритуальное поражение: они не должны приносить вред людям. Затем танцоры объединяются и под видом духов идут в другие деревни. Там они тоже должны потерпеть символическое поражение, чтобы нейтрализовать губительное действие смерти. Наконец, исполнители танцев возвращаются к месту погребения, где устраивается пир. При этом топорами делают отверстия в земле, чтобы дух мог выйти и принять участие в обрядах. Действа повторяются через несколько месяцев, год или два.

Великий французский антрополог Клод Леви-Строс исследовал погребальные ритуалы у американских индейцев.

У них положено было проводить ритуальные игры по случаю усыновления: новый родитель должен был заменить для сироты умершего, а умерший, успокоившись, навсегда оставить мир живых. Жители селения разделяются на две состязающиеся половины, одна из которых призвана воплощать живых, другая - мертвых. При этом «живые» символически дают убить себя «мертвым», чтобы уравновесить ту ситуацию, которую спровоцировала в коллективе смерть, успокоить умершего. Игра здесь подчиняется ритуалу [9]. Иногда же и погребальный ритуал принимает форму состязания - интеллектуальной игры.

Знаменитый русский этнограф Н. Н. Миклухо-Маклай видел тризну у папуасов: о смерти мужчины все окрестные деревни узнают по звукам барабана. Наутро папуасы собираются у хижины покойного в полном вооружении. Они разделяются на две группы и устраивают ритуальную битву. Самое активное участие в происходящем принимают друзья и родственники умершего. Хотя стрелы пускают не прицельно, в потасовке оказывается немало раненых. Когда пыл состязания стихает, участники мирно усаживаются в круг, а из жилища выносят умершего. После приношения даров труп вновь уносят в хижину, а гости возвращаются в свою деревню.

Очевидно, что тризна здесь призвана устранить то социальное беспокойство, которое приносит смерть в коллектив.

Погребальный обряд как состязание:

На другом полушарии, в Исландии, в «Саге о Гисли» - герое и поэте XI века, рассказывается об убийстве Вестейна - шурина Гисли.

Когда люди собрались на похороны Вестейна, туда является и его убийца Торгрим, свояк Гисли. Он говорит собравшимся об обычае обувать башмаки Хель на тех, кто собирается в Вальхаллу - рай для погибших воинов, и завязывает обувь на ногах Вестейна со словами: «Я не умею завязывать башмаков Хель, если эти развяжутся». Этот обычай упоминается только в «Саге о Гисли», хотя известно, что для путешествий в иные миры нужна была волшебная обувь; такие башмаки были у бога Локи, способного проникать во все миры. Дело также в том, что Хель - это загробный мир для тех, кто скончался от насильственной смерти.

Убийца так и не был найден, очевидно, он не боялся загробного наказания, которого по скандинавским верованиям заслуживали подлые убийцы, не объявившие о своем деянии.

Обряд, совершенный Торгримом, Гисли воспринял как вызов. Ночью он является в дом Торгрима с копьем, которым было совершено убийство Вестейна. Гисли убивает Торгрима, но, прежде чем убить, будит спящего хозяина - он соблюдает кодекс чести и не хочет прослыть подлым убийцей.

Гисли не был пойман на месте преступления и принимает участие в похоронах Торгрима. Когда, по обычаю викингов, умершего положили на погребальный корабль и хотели уже насыпать курган, Гисли взял на берегу реки огромный, как скала, камень и навалил его на погребальную ладью. Весь корабль затрещал под камнем, а Гисли сказал: «Я не умею ставить корабль, если этот унесет ветром». Все присутствующие обратили внимание на то, что совершенный Гисли обряд был похож на тот, что совершил Торгрим на похоронах Вестейна.

Смысл этих слов стал ясен позднее, когда отпраздновали тризну по Торгриму, наступила зима и снег покрыл все вокруг. Лишь юго-западный склон Торгримова кургана не был покрыт снегом, и люди думали, что Торгрим снискал расположение бога Фрейра своими жертвами и Фрейр не хотел, чтобы их разделял мороз (по преданию, Фрейр, погребенный в кургане, как в загробном жилище, покровительствовал тем, кто обитал в могиле). Значит, Гисли навалил камень на ладью Торгрима, чтобы она не отплыла в Вальхаллу, а Торгрим завязал башмаки Вестейну для того, чтобы он не достиг воинского рая, остался связанным путами в кургане.

Распря продолжается в пространстве обряда так же, как в словесном поединке и поединке с оружием в руках. Она продолжилась и в поединке колдовском: родич Торгрима нанял колдуна, чтобы тот магическим способом лишил Гисли поддержки его друзей в Исландии.

Гисли делает вид, что ничего не знает о распре и устраивает у подножия кургана игру в мяч. В ней участвует (против Гисли) родич Торгрима, и его люди оскорбляют партнера Гисли по игре. Однако мать этого партнера оказывается колдуньей, и на хутор оскорбивших ее сына людей обрушивается с гор снежная лавина. В отместку родичи Торгрима забивают колдунью камнями, а Гисли велит убить напустившего на него порчу колдуна, и того тоже заваливают камнями. Но удача оставляет Гисли, и он погибает - такова участь большинства героев саг.

Вожди, колдуны и сама природа оказываются втянутыми в родовую распрю, а мертвецы остаются членами рода - связь с ними не разрывается после смерти, они взывают к отмщению. Отсюда хитроумные способы расправы с ними во время погребального обряда.

На похоронах люди символически должны были состязаться с самой смертью или с умершими, духами, явившимися с того света, демонстрируя свою жизнестойкость и способность переиграть демонов. Целую систему игр - состязаний на похоронах - описал путешественник IX века Вульфстан, побывавший в Прибалтике у эстов.

До полугода умершего держат во временной могиле возле дома и собирают имущество для погребальных игр. Затем имущество делят на несколько частей и раскладывают на определенном расстоянии от места похорон: самая б€ольшая - на б€ольшем расстоянии и т. д. На состязание собираются владельцы самых быстрых коней: наиболее успешному достается самая большая часть имущества. После соревнований умершего несут на погребальный костер и сжигают. Иногда кремированные останки помещали в могилу вместе с конем - погребальный обряд напоминал о том, что умерший отправится в путь на тот свет на коне.

Шествием колесниц начинается долгая погребальная церемония на похоронах греческого героя Патрокла в «Илиаде» (23-я песнь), завершается же она настоящими спортивными играми - состязанием колесниц и вручением драгоценных призов победителям Ахиллом. Ночью Ахиллу является дух Патрокла и просит ускорить похороны - ему следует упокоиться в царстве Аида. Ахилл приносит в жертву на погребальном костре Патрокла не только коней и псов (у многих народов они считались проводниками на тот свет), но и двенадцать троянских пленников, которые должны сопровождать Патрокла в царство Аида.

Гектор, виновник гибели Патрокла, не удостаивается нормального погребения: его труп Ахилл намерен бросить на растерзание псам, и лишь заступничество богов спасет троянского героя от осквернения. Но перед тем как отдать тело Гектора, Ахилл все же привязывает его труп к колеснице и трижды провозит его вокруг могилы друга.

Устройство погребального пира, требующее несметных жертв скота и возлияния напитков, равно как и драгоценные призы, свидетельствуют не толь-ко о желании откупиться от умершего и смерти. Имущество умершего должно было либо отправиться с ним на тот свет (отсюда пышный инвентарь царских погребений), либо быть разделено и потреблено без остатка на этом свете - это лишало покойника последних связей с миром живых, разделяло мир живых и загробный мир. Вспомним, что еще у австралийцев во время поминок разрушалось жилище умершего.

Состязания со смертью и миром умерших стали основой не только обрядов тризны, но и спортивных состязаний [10], принимавших иногда кровавые формы вроде гладиаторских игр в Древнем Риме.

«Загробный мир. Мифы о загробном мире», Владимир Яковлевич Петрухин, 2010г.

Правда ли, что Гоголя похоронили заживо?

Уже несколько десятилетий в разных источниках можно найти легенду о том, что великого писателя похоронили, пока тот находился в летаргическом сне. Есть ли хоть какие-то основания считать эту легенду достоверной?

Спойлер для ЛЛ: фейк

Гоголь умер в Москве 21 февраля 1852 года. Уже тогда печальное событие было окружено мистическим ореолом — то ли из-за таинственной и мрачной фигуры самого писателя, то ли из-за известной его друзьям тафофобии, боязни быть похороненным заживо. Слухи активизировались в 1931 году — настолько, что Андрей Вознесенский посвятил этому стихотворение, а организаторы «Битвы экстрасенсов» провели «испытание» на могиле писателя. Впрочем, противников теории о летаргическом сне тоже хватает.

Гоголя похоронили спустя три дня после смерти на кладбище Данилова монастыря в Москве. При советской власти территорию обители переоборудовали под приёмник для детей-беспризорников и несовершеннолетних преступников. Из-за этого могилу Гоголя было решено вскрыть, чтобы перенести прах писателя на Новодевичье кладбище. При эксгумации присутствовали не только специалисты, но и советские литераторы, в том числе писатель Владимир Лидин. Именно его называют если не создателем, то главным популяризатором идеи о том, что Гоголя похоронили заживо.

Лидин оставил противоречащие друг другу воспоминания о том дне. Первое он изложил письменно и рассказал, что после вскрытия гроба Гоголя там не обнаружили черепа — его якобы выкрали по указанию Алексея Бахрушина для театрального музея (подтверждений этой истории нет). Вторую версию событий Лидин изложил устно: внутренние стенки гроба покрывали царапины, а голова у трупа была повёрнута набок. Во время перезахоронения не обошлось без мародёрства — например, сам Лидин оторвал кусочек сюртука Гоголя.

Легенда о похороненном заживо писателе становится всё более сомнительной, если обратиться к документам и воспоминаниям середины XIX века. Во-первых, ещё за семь лет до смерти Гоголь отправил в письмах своим друзьям завещание, в первом же пункте которого говорилось: «Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться…»

Разумеется, об этом завещании знали друзья Гоголя, организовывавшие похороны. При этом писатель долгие годы страдал от различных болезней и состоял под постоянным наблюдением лучших московских врачей. Вряд ли профессора Московского университета не были достаточно профессиональны, чтобы определить смерть пациента. Наконец, вскоре после кончины Гоголя в дом на Никитском бульваре, где он тогда жил, пригласили скульптора Николая Рамазанова для снятия посмертной маски. Поверить в то, что и профессиональный мастер не может определить, что можно приступать к работе, очень сложно. В письме Нестору Кукольнику он писал: «В минуту закипел самовар, был разведён алебастр, и лицо Гоголя было им покрыто. Когда я ощупывал ладонью корку алебастра — достаточно ли он разогрелся и окреп, то невольно вспомнил завещание (в письмах к друзьям), где Гоголь говорит, чтобы не предавали тело его земле, пока не появятся в теле все признаки разложения. После снятия маски можно было вполне убедиться, что опасения Гоголя были напрасны; он не оживёт, это не летаргия, но вечный непробудный сон».

Даже если поверить словам Лидина о том, что голова Гоголя в гробу была повёрнута, никакой мистики в этом нет. Как утверждают специалисты, со временем боковые стенки гроба прогнивают, крышка смещается и в своём движении задевает череп, поэтому тот и поворачивается. Несостоятельны и воспоминания о том, что эти стенки были исцарапаны изнутри — за почти 80 лет в земле даже самая прочная древесина не может сохранить такие отметки. Получается, что и знакомые Гоголя, и современные специалисты опровергают легенду о летаргическом сне писателя.

Наш вердикт: фейк

В сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла)

Аудиоверсии проверок в виде подкастов c «Коммерсантъ FM» доступны в «Яндекс.Подкасты», Apple Podcasts, «ЛитРес», Soundstream и Google.Подкаст