Не много про каучук

Некоторое время тому назад я трудился на на одном из предприятий, входящем в крупный конгломерат, занятый нефтехимпереработкой, в должности ведущего специалиста.

Предприятие, между прочим, производило и производит в настоящий момент каучуки как затёртые до дыр бутил-нитрильные, так и бутадиен-стирольные, ну, и благодаря, кажется, Росавтодору или кому-то ещё термоэластопласты (ни асфальт, а кусок пластика какой-то! Пластмассовый вонючий асфальт!).

Затрудняюсь сказать, что технология синтеза каучуков представляет какие-то трудности, но есть несколько забавных производственных моментов, первый из которых произошёл на второй день исполнения своих обязанностей, а именно: я предложил своему непосредственному руководителю перехватить инициативу по имитационному моделированию технологических процессов. Дело - в том, что там использовали Aspen Tech для моделирования охлаждения реакторов: расчётчик, кандидат наук, для оценки охлаждения использовал школьные формулы для теплоты без использования уравнений математической физики, а на свой вопрос про учёт теплопроводности и теплопередачи воды при различных температурах* я получил ответ вроде : "это не требуется!"

И предложение заключалось в применении одной из программ имитационного моделирования методом молекулярной динамики применительно к моделированию процесса сушки вновь синтезированного каучука с последующим поиском наилучших условий (температура, давление, продолжительность, возможно снятие характеристик диффузии и пр.). На такое предложение непосредственному начальнику получил ответ, что не требуется; а предложив руководителю того офиса... Тот обратился к моему непосредственному руководителю - и очередное "нет. Спустя некоторое время предложил и директору центра э... заводской лабоработории занятся исследованиями в таком направлении, конечно, на платной основе для меня. Но и здесь - тоже "нет", и это при том, что, вроде бы, Сбербанк совместно с тем предприятием решил заняться теми исследованиями через полгода после дня, когда предложил тому директору.

* - Рекомендую искать справочники по физ-свойствм воды при различных состояниях.

Каучук

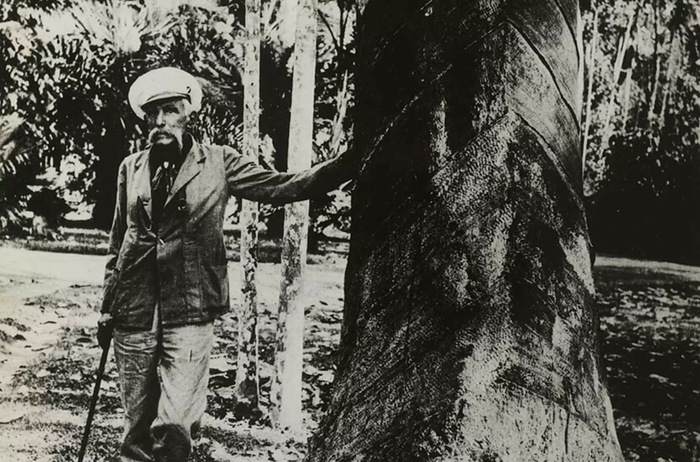

Каучук собирают в основном в виде латекса с каучукового дерева Пара (Hevea brasiliensis), которому дают коагулировать и перерабатывают в сухие формы для продажи.

О том, как делают шоколад(нет)

Я сейчас занят в проекте, с весны. Делаю, то, что показано на фото. Замешиваю, отливаю в форму и т.д. Цвета очень напоминают шоколад. А я люблю шоколад. Но, в одной недружественной стране этот продукт называют "сыром".

А мой американский подписчик, пенсионер, когда увидел это в сушилке на полках, написал, что похоже на выпечку.

Но, конечно, это не пища. Это подошва из натурального латекса("молочный" в переводе на русский). Подошва для очень удобной детской обуви от нового маленького бренда. Непревзойдённая гибкость и цепкость за разную поверхность, по которой могут ходить дети. И органичность материала. Он созревает под лучами солнца. Это можно видеть на фото.

Кстати, я никогда до этого года не делал обувь, работал совсем в других областях, очень далёких от натуральной резины и дизайна обуви. И вот я один в мастерской(сам маэстро меня всему этому научил и иногда контролирует, но его главное дело это дизайн и становление производственного процесса), замешиваю в лаборатории составы, готовлю рабочую смесь, проверяю качество, отливаю в формы, и т.д. делаю тесты на "созревание", обрезаю лишний материал (литники, облой) на станке,

сушу, упаковываю... прорабатываю в слайсере оснастку для сушки и печатаю на своём FFF 3D принтере, ищу 3D принтеры для других задач...

И это только начало. Кто хочет продолжения, следите.

UPD:

Буду очень рад поддержке нового российского товара, хотя бы эмоциональной.

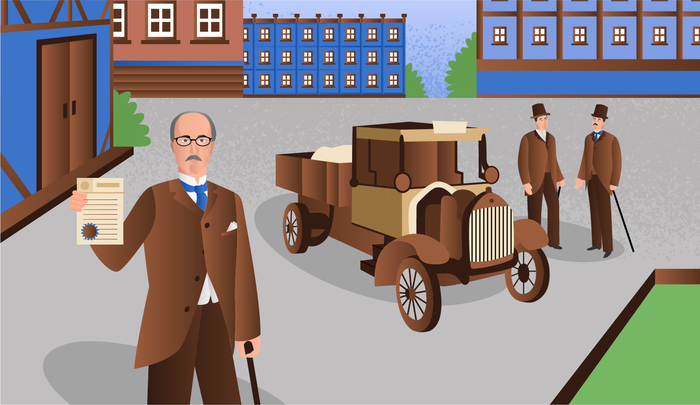

Правда или вымысел: что вы знаете о Фордляндии

«Великая сила налагает великую ответственность» — гласит постулат одного марвелловского бестселлера, который применим практически к любым реалиям. К примеру, знаменитый промышленник и филантроп Генри Форд в погоне за прибылью даже примерил на себя роль градостроителя и владельца собственного маленького государства, которое называлось «Фордляндия». Как это было, сейчас расскажем.

Монополия на покрышки

Генри Форда по праву считают человеком, поставившим мир на четыре колеса (или хотя бы значительную часть этого мира). В отличие от многих других своих конкурентов, он был не только хватким бизнесменом, но также идеалистом, искренне желавшим сделать чудо инженерной мысли, автомобиль, доступным для каждого. К этой цели Форд приближался благодаря особой системе самостоятельно разработанных принципов, основным из которых была адекватная оценка человеческого труда.

Отсюда и внедренный на производствах конвейер, и зарплата в $5 за день, что было вдвое больше, чем на заводах конкурентов, и праздношатающийся отдел дефектовки, которому платили за простой, а не за работу, что в разы повысило качество продукции. Все это помогло предприятиям Форда избавиться от кадровой текучки и в кратчайшие сроки обучить квалифицированных специалистов, которые к тому же являлись патриотами «голубого овала».

А вот если говорить о внешней политике Генри Форда, здесь он был безжалостным радикалом, поедающим конкурентов на завтрак даже несмотря на своё вегетарианское меню. К примеру, в начале ХХ века все американские автопромышленники закупали каучук у Великобритании.

Но к монополии на этом рынке англичане пришли путем обмана: в 1876 году англичанин Генри Викхэм контрабандой вывез из Бразилии 70 тысяч семян каучукового дерева, которое произрастало только в долине Амазонки. Затем эти семена высадили в юго-восточных британских колониях, где, находясь под пристальной опекой специалистов, они не только прижились, но и буйно разрослись, сделав страну едва ли не единственным крупным поставщиком каучука в мире.

Выяснив подробности этой аферы, Генри Форд не придумал ничего лучше, как пойти подобным путем и вместо того, чтобы переплачивать за сырье для покрышек и других гибких компонентов своих автомобилей, начать добывать его на собственных плантациях.

Для этого в 1927 году Форд отправился в Бразилию, где заключил сделку с правительством страны на выкуп миллиона гектаров земли в дельте реки Тапажос (приток Амазонки) в обмен на ежегодную долю с продаж сырья и будущих изделий. Прошел год с тех пор, как стороны ударили по рукам, и на место строительства плантации были доставлены первые партии материалов и рабочих.

Злой рок

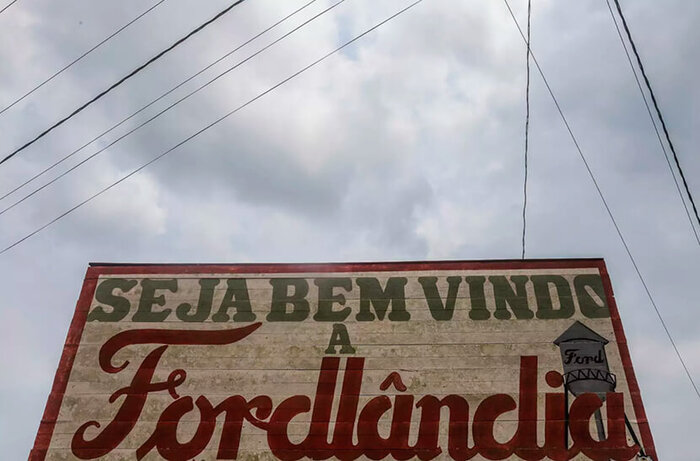

История поселения, которое нарекли Фордляндией, не задалась с самого начала. К примеру, рабочие, приехавшие для того, чтобы расчистить джунгли для плантации, оказались изолированы от остального мира, так как река (единственный путь транспортного сообщения) неожиданно обмелела и перестала быть судоходной, а густая сельва была буквально непроходима. При этом людей одолевали тропические болезни, а потом и голод, поскольку еда то и дело портилась из-за влажности воздуха. В результате выжившие рабочие взбунтовались и прекратили все работы.

Стройка возобновилась лишь через год, после того как из Детройта приехал талантливый менеджер Арчибальд Джонсон, который стал управляющим проекта. Под его руководством поселок вскоре был построен, и его масштаб впечатлял. Посреди непроходимой глуши появился городок с домиками в американском стиле, где также были школа, больница, библиотека, кинотеатр, плавательный бассейн, несколько магазинов и ресторанов, лесопилка и ремонтная мастерская. При этом рядовые работники Фордляндии зарабатывали по 35 центов в день — таких денег в Бразилии практически никто не видел. При этом еда, развлечения и медицинская помощь были бесплатными, а в каждом доме было электричество, горячая вода и исправно функционирующий туалет.

Казалось бы, что может пойти не так в этом утопическом городе? Но обратная сторона Фордляндии была настолько непривлекательной, что количество устроившихся на работу не превышало число тех, кто уже через неделю-другую бежал оттуда без оглядки. Все дело было в слишком активном участии мистера Форда в личной жизни своих сотрудников. Во-первых, еда в столовых на плантациях Ford Motor Company была исключительно вегетарианской, поскольку глава компании предпочитал «травяное» меню и навязывал его окружающим.

Во-вторых, по мнению Форда американский жизненный уклад были обязаны исповедовать и жители других стран, американцами не являющиеся. Это значит, что они должны были знать гимн США, слушать популярную штатовскую музыку и уметь правильно под нее танцевать, а также разбираться в американской литературе и знать наизусть некоторые стихи.

Этот тиранский уклад контролировался администрацией, члены которой могли зайти в дом любого рабочего без предупреждения и выяснить, какие газеты или книги он читает. Причем курение табака, распитие алкоголя и беспорядочные половые связи были запрещены. А еще бразильцам запретили играть в футбол.

В-третьих, классовое разделение в Фордляндии тоже присутствовало. Инженеры и менеджеры жили в богатом квартале, им делались различные поблажки, а условия проживания были лучше, что вызывало зависть простых работяг.

Все это из скрытого недовольства вылилось в открытое противостояние: люди обесточили телеграф и устроили самую настоящую охоту на представителей администрации, поваров и своих непосредственных руководителей. Успокоить их смогла только бразильская регулярная армия. После того как все улеглось, внутренний устав городка был пересмотрен, в меню добавили мясные блюда, а в нескольких километрах от Фордляндии открылась настоящая барная улица, с выпивкой и публичным домом. Но главные трудности, как оказалось, были еще впереди.

Забыли про книги

Знаменитая байка об архитекторе, спроектировавшем библиотеку, гласит, что, несмотря на идеальные формы, здание каждый год проседало на пару сантиметров, потому что он забыл учесть вес книг, то есть не учел самую важную переменную, из-за которой и возводилась постройка. С Фордляндией ситуация была схожа: каучуковые деревья на плантациях не росли. Несмотря на организаторский талант, Арчибальд Джонсон не имел никакого опыта в сельском хозяйстве, поэтому допустил ряд очень серьезных и грубых ошибок. К примеру, после того, как по его приказу вырубили джунгли, верхний слой почвы начисто вымыло тропическими ливнями. Землю пришлось завозить заново, попутно выстраивая сложную систему укрепленных террас.

Каучуковые деревья, выросшие в британских колониях (Цейлон, Ява, Индия), в отличие от бразильских, были избавлены от паразитов и характерных болезней учеными, специально нанятыми для их выращивания. Одной из главных особенностей «британской традиции» стало большое расстояние между саженцами, что позволяло вовремя выявить пораженное дерево и ликвидировать его, избавив соседние от вредных патогенов. В Фордляндии ничего подобного сделано не было, в результате чего саженцы погибли от грибка и насекомых.

Изначально планировалось, что Фордляндия сможет производить в год столько резины, что ее хватит на два миллиона автомобилей. Увы, спустя пять лет после основания города с плантаций не выжали ни фунта каучукового сока.

Чем всё закончилось

Проект срочно нуждался в перезагрузке, поэтому он сменил руководителя. На этот раз данный пост занял действительно компетентный специалист, агроном Джеймс Уэйр. Его промежуточный вердикт звучал безапелляционно: Фордляндия построена неправильно, в ней все нужно делать заново. Так город, рассчитанный на 10 тысяч жителей, в одночасье практически опустел.

По распоряжению Уэйра новую плантацию разбили в 150 км от старой. К слову, деревья, посаженные там, были украдены с цейлонских плантаций, принадлежавших Британии — ростки уже были привиты от болезней и паразитов. Новый поселок начал функционировать к 1936 году. Его назвали Белтерра.

Первый урожай, 750 тонн каучукового сока, в Белтерре получили только в 1942-ом. К тому времени население городка, трудившегося на плантациях, достигло 2,5 тысяч человек. Увы, долгожданный успех этот проект принес слишком поздно: после Второй мировой люди освоили производство синтетического каучука. Надобность в натуральном хозяйстве отпала, и в 1945 году Белтерра была продана Фордом бразильскому правительству за $250 тысяч, хотя бюджет проекта давно перевалил за $20 миллионов!

***

Любопытно, что Белтерра, в отличие от Фордляндии, благополучно просуществовала до наших дней: сегодня плантация дает натуральный каучук, который используется в научных, а не в коммерческих целях. А вот «Земля имени Форда» долгое время была заброшенной — её жители оставили дома, бросив даже имущество. Однако в начале 2010-ых годов люди вновь поселились в этих местах — сейчас население городка достигает около 3000 человек. Многие оригинальные постройки Фордляндии, включая некоторые дома, больницу, склад-мастерскую и лесопилку, сохранились в первозданном виде.

Демократическая республика Конго как наглядная иллюстрация проблем Африки, рассказ первый

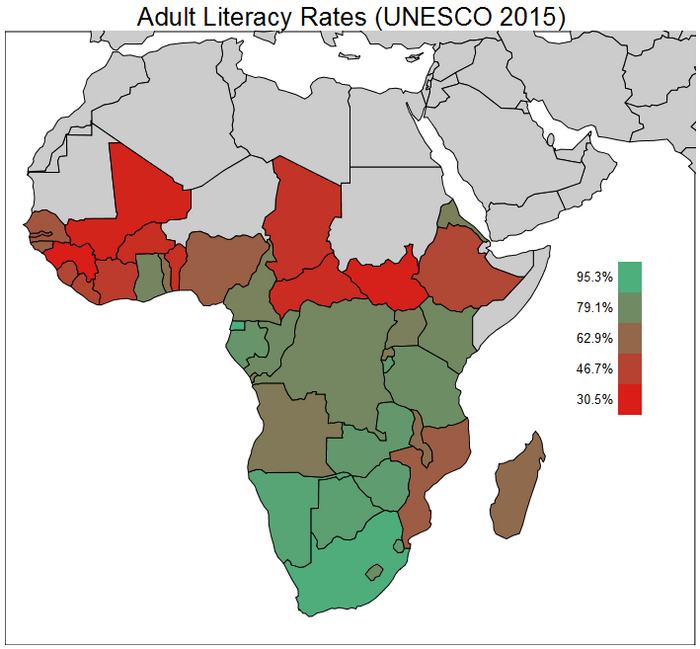

Бедность африканского континента едва ли может стать сюрпризом для кого-либо. Каждый человек, поглощающий информацию из СМИ и Интернета, слышал об этом ровно также, как и о войнах с радикалами на Ближнем Востоке, наркоторговле в Латинской Америке и экономических чудесах в Восточной и Юго-восточной Азии. С Африкой прочно ассоциируются нехватка питьевой воды, жизнь в примитивных хижинах или трущобах без электричества и водопровода, распространение натурального обмена в духе "стадо быков за руку дочери" и подобное. Конечно, где-то это может быть преувеличением, но если рассматривать регионы мира в общих чертах, то Африка действительно оказывается беднейшей. Достаточно взглянуть на некоторые объективные показатели:

Это ВВП на душу населения по странам. Чем светлее - тем этот показатель меньше. Африка здесь бледнее всего (кроме одинокой ледяной Гренландии, которую зачем-то оторвали здесь от датской метрополии)

Причины такого очевидного отставания Африки приводятся различного характера в зависимости от эпохи и комплекса убеждений, которого придерживается излагающий субъект. В XIX столетии была популярна точка зрения о "природной" неполноценности африканцев как таковых, затем, уже в года Холодной войны, начало набирать вес мнение о разорительном влиянии европейского колониализма на континент. И если первое надо признать концепцией устаревшей, имевшей смысл лишь в контексте "белого расизма" эпохи колониализма, то по поводу второго еще можно подискутировать. Но, конечно, причин африканской бедности гораздо больше одной, это предмет комплексный, рассматривать который лишь с одного бока - занятие сомнительной полезности. Конкретно этот рассказ будет посвящен не всей Африке (хотя совсем без общих мазков не выйдет, разумеется), а лишь отдельной стране - Демократической республике Конго. Используя её как яркий срез всего континента, предложу свое видение причин африканских тягот и их вклада в текущее положение материка.

Под Африкой как во вступлении, так и в дальнейшем будет подразумеваться территория от южного края Сахары до мыса Доброй Надежды, то есть без включения "белых", сиречь арабско-берберских частей.

Дальний Юг

Демократическая республика Конго (далее -ДРК) расположилась ровно в центре Африки, занимая самую сердцевинную её часть. Названа страна по водному объекту - реке Конго, протекающей в этом регионе. Эта земля, представляющая из себя массивы тропических лесов, находилась на глубокой обочине цивилизационного развития, и это понятно почему - почва хоть и полна растительной жизни, но совершенно не подходит для сельского хозяйства с пшеницей, просо и прочими схожими культурами, связи с ранними ближневосточными центрами цивилизации нет никакой ни по рекам, ни по морям - между центром Африки и Месопотамией с Египтом огромные пространства джунглей, саванн и конечно, пустыня Сахара, которая делала все коммуникации с "черной" Африкой сложными. И если с Западной Африкой и восточным побережьем еще были контакты у европейских и ближневосточных купцов и в античные, и особенно в средневековые времена, так как до них реально было добраться через пути, проложенные североафриканскими кочевниками, в одном случае, и через Индийский океан в другом, то вот бассейн реки Конго в это вовлечен не был - слишком уж далек был отовсюду.

Район Конго, с какой стороны ни посмотри, был жестко изолирован от любых мест с развитой культурой громадными естественными преградами

Отнюдь не способствовали развитию местных народов и другие географические препоны - в Африке, как и в Америках, о чем я не столь давно уже упоминал в работе про Мексику, превалирует "вытягивание" с севера на юг, а не с запада на восток, что способствует разграничению разных регионов друг от друга по причинам различных климатических поясов и разорванности коммуникаций, прежде всего водных. В Африке последствия этого можно легко заметить, если взглянуть на плотность населения в целом на материке:

Между центрами заселения - слабообжитые пространства, что как бы намекает на некую "особняковость" населенных регионов - они сосредоточены сами на себе, а с соседями по континенту дружат слабо. Ну и конечно, огромен был букет тропических болезней, с которыми жившим здесь людям приходилось постоянно бороться, вырабатывая иммунитет. Конечно, коренное население этих земель в итоге станет не так восприимчиво к длинному списку затейливых хворей теплых краёв, но надо полагать, что они немало бед ему принесли, и это явно не способствовало развитию общества.

Эти факторы сформировали районы вокруг немаленькой такой речки Конго такими, какими они оказались к XIV столетию нашей эры - эдаким Дальним Югом планеты, докуда наработки цивилизации доходили в виде слабого эха. Но все же они сюда проникли - в отличие от самого юга континента, до центра Африки хоть небольшие крупицы прогресса, но добирались. Все же западноафриканские государства, торговавшие золотом и слоновой костью с пустынными кочевниками, имевшими доступ к средиземноморскому побережью Африки, имели худо-бедный контакт с устьем реки Конго. Через это у указанного устья, на границе нынешних Анголы, ДРК и республики Конго возникло идентичное по названию с рекой королевство. Случилось это чудо в XIV столетии. В этом государстве устои были, конечно, не самые прогрессивные даже на то время, однако присутствовал раннефеодальный порядок, относительно развитая вертикаль власти и денежная единица, правда не из благородных металлов, а из раковин моллюсков, но тем не менее. Учитывая, что в аналогичном климате наглухо изолированные индейцы Амазонии и папуасы Новой Гвинеи не смогли самостоятельно дойти ни до какой государственности, это уже очень прилично.

Неизвестно, что бы происходило в Конго далее, но прибытие во второй половине XV столетия португальских моряков изменило историю не только в этой стране, но и по всему материку. Как я уже рассказывал в работе про Португалию, дельцы из этой южноевропейской державы будут великими умами своего времени и разработают очень выгодный "бизнес-план" - создание плантаций для выращивания диковинных тогда в Европе товаров вроде сахара, табака, кофе и прочего. На островах в Атлантике и в Бразилии как раз будет подходящий климат для этого, но оставалась проблема нехватки рабочих рук. Её-то и решили короли Конго - у них в наличии было полно соседних племен с массами здоровых мужчин, готовых к работе.

Так с конца XV столетия между Португалией и Конго, как и между европейскими и западно- и центральноафриканскими государствами вообще сложились обоюдно полюбовные отношения - из Европы в Африку прибывали сложные товары, в первую очередь огнестрельное оружие, а местные правители за это ловили представителей племен, как правило, не собственных подданных, а своих соперников, чтобы отвести в европейские торговые поселения на побережье - фактории, и обменять живой товар на блага цивилизации. Потом проданные везунчики плыли в Америку, где приступали к началу формирования гаитян, афроамериканцев и афробразильцев. Сие явление, названное позднее треугольной торговлей, сыграет в судьбе Конго огромную роль.

Во-первых, будут положительные моменты - королевство технически продвинется, воспримет европейскую культуру, правящая династия даже примет католицизм и сменит африканские имена на португальские. В общем, наконец эта территория получит хороший надежный контакт с развитым миром, который потенциально мог обеспечить ей билет в светлое будущее.

Но негативная сторона оказалась гораздо больше - теперь, получив надежный способ заработка, элиты Конго предпочли сосредоточится на своём "черном золоте", не забывая прикупить у белых огнестрела на вооруженное обеспечение своей власти. В итоге прогресс в этих краях вовсе остановился, экономика полностью перешла к работорговле, игнорируя иные сферы. Я думаю, не нужно даже объяснять, что никаких капиталистических отношений, модернизации сельского хозяйства, появления массового образования и прочего не было в Конго даже в зародыше - перенимались у Европы только конкретные вещи, условные "бусы с ружьями", а европейское устройство, даже столь консервативное, как у Португалии, воспринято совершенно не было.

Ад ради прибыли

Поэтому и в начале XIX столетия территории вокруг реки Конго оставались крайне бедными, отсталыми и рыхлыми - королевство на тот момент уже распадется, погрязнув в междоусобицах. Тогда возникает понятный вопрос - если африканские государства и племена были явно не ровней европейским державам, то почему они их просто не завоевали подобно землям Америк?Причина одна - до XIX столетия не будет изобретено средств от тропических болезней, которые убивали любого неафриканца, уходившего от побережья континента, через что служили надежной защитой от колонизации. Но в какой-то момент наука в Европе дошла до изобретения лекарств и от этих экзотических недугов, что открыло двери в Центральную Африку.

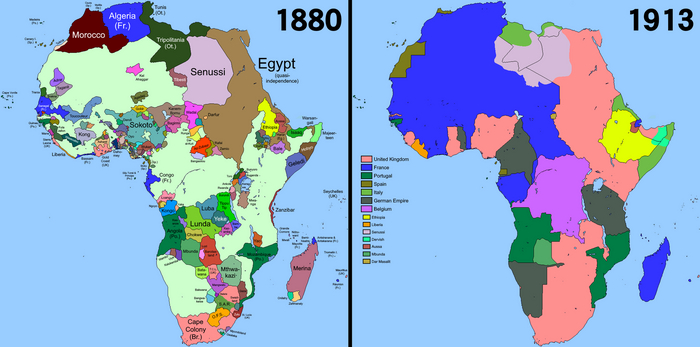

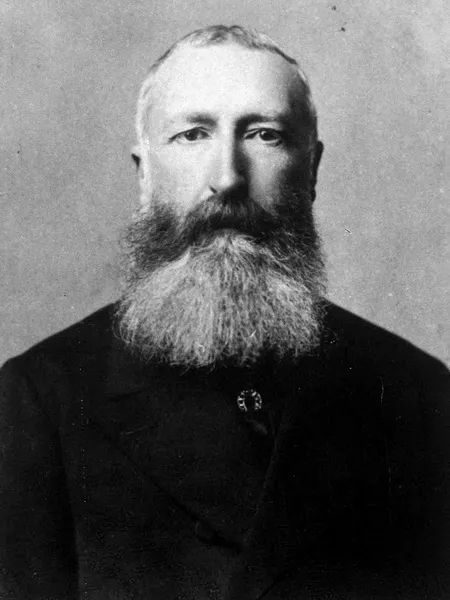

С 1870-х по 1900-ые года почти весь черный континент был колонизирован, в том числе и территории королевства Конго и в целом бассейна этой реки. Но случай этого района особый - если прочие земли отойдут в основном к Франции и Великобритании, а некоторые - к Германии и Италии, то Конго достанется даже не какой-то стране, а конкретному человеку - королю Бельгии Леопольду II. Хотя, конечно, надо пояснить ситуацию и с Бельгией, и с её правителем в целом.

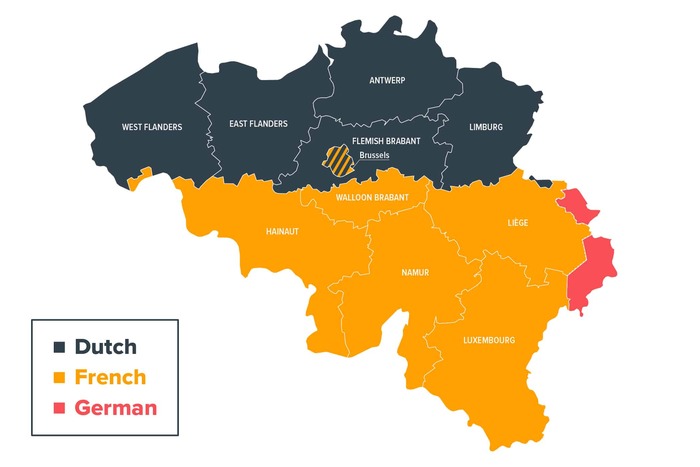

Бельгия как таковая - очень молодая страна, появилась лишь в 1830 году. Ранее же она была частью Французской империи, австрийских владений и многих других. По сути, это южная часть испанских Нидерландов, которая, в отличие от Северной (собственно Нидерландов) останется верна Папе Римскому, не приняв Реформацию. На этом фоне жители территории и восстали против Амстердама в 1830 году, после чего великие державы Европы дали им независимость, избрав из многочисленных немецких принцев короля - Леопольда, но пока только Первого.

Бельгия довольно четко разделена по языковому принципу - по сути, её составляют представители двух разных народов - фламандцы и валлоны

Несмотря на то, что новое государство просто "слепили", оно под эгидой своего первого короля оказалось очень успешным - проходили волны индустриализации, ударно развивались наука и культура. Как и все западноевропейские территории того времени (кроме Ирландии) Бельгия стала очень развитой и богатой. Не зря же и сейчас формальный центр Европейского союза - именно в столице Бельгии Брюсселе

Самим же бельгийцам колоний себе не хотелось, как и Леопольду I. Но вот его наследник был иного мнения. Леопольд II, хоть и носил старый монарший титул, был до мозга костей человеком своего времени - прагматичным, с буржуазным мышлением и отлично развитой предпринимательской жилкой. С 1876 года он, формально не вовлекая в это Бельгию, начал исследовать и колонизировать территории бассейна Конго при помощи основанного им же "цивилизаторского" общества. В итоге, умело играя на противоречиях колониальных гигантов, Леопольд заполучил в ходе Берлинской конференции 1884-1885 годов, разделившей Африку между колонизаторами, в личное владение гигантскую территорию в центре Африки, где было провозглашено Свободное государство Конго (очередная ирония в названии), номинально независимое от Бельгии.

Но я не зря выделили предприимчивость Леопольда - для него столь обширное и в общем-то не особенно развитое в смысле инфраструктуры владение было возможностью еще больше обогатить себя и при этом получить огромную власть - в самой Бельгии монарх был ограничен в полномочиях конституцией и парламентом. В личном же владении можно было править как угодно.

Однако понятно, что "король-делец", как Леопольда частенько называли в Европе, в первую очередь увидел коммерческую выгоду во владении сердцем Африки - здесь было множество рабочих рук - на всю огромную территорию в более чем 2 миллиона квадратных километров приходились миллионы жителей, которых можно было использовать не просто как дешевую рабочую силу, а де-факто как рабов - ничто не мешало силой принудить "дикарей" работать в любом темпе и выдать это за "цивилизаторскую миссию по приучению к труду".

Столь заманчивый трудовой ресурс, безусловно, весомый аргумент сам по себе, но для чего Леопольд планировал использовать его? Можно предположить, что он решил провернуть с черными рабами то же, что и португальцы в свое время, то есть выращивать их руками кофе, сахар и подобную сельскохозяйственную продукцию. Но не это было целью коронованного предпринимателя, а куда более перспективный тогда ресурс - каучук. Этот материал, который в ту эпоху ввиду молодости и "неопытности" химической промышленности можно было получить только из сока тропических деревьев - гевей, как раз набирал популярность в конце XIX столетия, после изобретения автомобиля.

Для шин нужна была резина, а её как раз делали из сока тропического растения, которое, хоть само родом из Южной Америки, но прекрасно прижилось в Центральной Африке и Юго-Восточной Азии, регионах со схожим с родиной гевеи климатом.

В конце XIX - начале XX столетия автомобилестроение и все, что с ним связано, было очень перспективной отраслью

Именно на выращивании плантаций гевеи и добычи из неё каучука "Свободное" государство Конго сосредоточилось. Леопольд стал отдельным монархом (и уже не конституционным, как в Брюсселе), организовал колониальную администрацию, которая, получив от высочайшего начальства указания насчет "эффективного менеджмента", устроит здесь совсем уж безрадостную жизнь для местного населения. Безусловно, нигде в колонизированной Африке оно не жило шикарно при власти белых колонизаторов, но даже на печальном общем фоне Конго ярко выделялось - здесь эксплуатация африканцев была совершенно вопиющей. Большинство конголезцев обязаны были работать на производстве каучука, сдавая установленные нормы. Этот труд был, мягко говоря, очень тяжелым, не соответствующим трудовым нормам даже того времени, работники находились на положении бесправных рабов. Но администрация Леопольда II нашла способ усугубить их долю ещё больше - в рамках извращённой "трудовой стимуляции" были введены практики отрубания конечностей за не сдачу установленных норм сбора латекса (сок гевеи). Это привело к тому, что очень много конголезцев стали калеками. Подобный способ "повышения эффективности производства" отлично характеризует приоритеты короля и его отношение к "дикарям", которое умудрилось выделится даже среди других империалистическо-расистских практик того времени.

Я думаю, не нужно много описывать и то, что любое неповиновение чаще всего каралось смертью, а восстания конголезцев топились в крови жесточайшим образом. За все время существования этой земли в виде личного владения короля её население сократилось вдвое - с 30 до 15 миллионов человек.

При этом колонизаторы были совершенно не заинтересованы в развитии своих владений, создавая лишь необходимый минимум - опорные пункты в джунглях, плантации "резиновых" деревьев и дороги от них до побережья, чтобы отправлять продукт к заинтересованным в нём лицам в Европу и Северную Америку. Глобального и всестороннего развития колонии не было, ибо она была не более, чем источником обогащения для конкретного человека и его "партнеров". Естественно, местное население совершенно не образовывалось, намеренно держалось в дремучей неграмотности и рабском состоянии. В общем, Леопольд с компанией забыли любые рамки приличия, что в конце концов возмутило даже европейцев того времени - еще при жизни монарха он приобрел дурную славу, его обвиняли в бесчеловечности, жадности и аморальности. Даже для европейцев той эпохи его философия "всё ради обогащения" была чрезмерной, хотя он, по сути, лишь довёл до логического конца колониальные практики, которые тогда были повсеместны в менее радикальных формах.

Впрочем, самооценка бородатого владыки Бельгии и Конго от критики была защищена великолепно - как бы то ни было, он считал себя абсолютно законным владельцем колонии (что сами же европейские державы официально признали) и полагал, что его отношение к собственному "имуществу" никого не должно волновать. Тем более что каучуковый бизнес процветал и приносил сказочные прибыли, которые король в том числе употреблял на возведение чудес архитектуры в Бельгии, за что был прозван "королем-строителем". Множество великолепных зданий Брюсселя было построено на деньги, заработанные жизнями африканцев.

Будучи абсолютно довольным собой и своей деятельностью, монарх не обращал внимания на критику и делал дело. Лишь за год до смерти, в 1908 году, он продал колонию правительству Бельгии, напоследок получив денег еще и с собственной страны. Предприимчивость этого человека, конечно, впечатляет. Однако с 1885 по 1908 года он просто выжимал все соки из Конго, не жалея этой земли и её жителей. В итоге как владение непосредственно Бельгии Конго начало своё существование без половины населения, истерзанное и порабощенное жестоким колониальным режимом. В дальнейшем оно также будет играть в основном роль сырьевого придатка, только уже страны в целом, а не отдельного человека. Положение его улучшится, но не настолько, чтобы можно было говорить о серьезном развитии и изменениях к лучшему.

История Конго великолепно иллюстрирует путь Африки южнее Сахары в целом - сильная отсталость от Европы и Азии по множеству объективных причин, участие в треугольной торговле и экономическая стагнация ввиду этого, а затем колонизация и жестокость белого правления. Конкретно описываемая страна - пример очень яркий, колонизаторы во главе с королем Леопольдом здесь особенно отличились в деле разорения и эксплуатации. Но колониализм и географические вводные - лишь часть проблем стран Африки вообще и Конго в частности, есть и другие, которые ярко проявятся уже после окончания колониальной эпохи. О них я расскажу во второй части.

От дизельного топлива до джакузи: изобретения, подарившие вечную жизнь именам своих изобретателей

Представьте себе фермера: с утра он пастеризует свежее молоко, днем заправляет трактор дизельным топливом, а вечером чертит схему нового амбара на листе ватмана. В этом распорядке дня зашифрованы имена трех изобретателей: Луи Пастера, Рудольфа Дизеля и Джеймса Ватмана. «Энергия+» вспоминает, какие предметы и технологии обязаны своими названиями именам придумавших их людей.

Джеймс и его ватман

В начале XVIII века в Англии появились первые бумагоделательные машины. Сырьем для них служили ветошь и хлопок. Их измельчали, варили, откидывали на сетку для просушки и прессовали.

В середине 1750-х английский фабрикант Джеймс Уатман-старший (в русском варианте — Ватман) разработал новую технологию создания бумаги. Вместо решетки из металлических прутьев, куда выкладывалась для просушки целлюлозная масса, он применил сетку из тонкой ткани. Это позволило избежать следов решетки на бумаге, сделать листы более плотными и однородными. На такой бумаге было гораздо удобнее работать карандашом или акварельными красками.

Ватман назвал изобретение «тканой бумагой», но в русском языке в качестве названия закрепилось его имя. В России ватман широко распространился со второй половины XIX века: его стали применять для печати литографий и гравюр, чертежных работ. В современном понимании ватманом в России чаще всего называют высокосортную белую плотную бумагу формата А1 — она и сегодня в ходу у художников и любителей мастерить настенные плакаты.

Рудольф и его дизели

Фамилия немецкого инженера Рудольфа Дизеля увековечилась в названии дизельного топлива, ставшего неотъемлемой частью современной нефтепереработки. В его же честь назван сконструированный полтора века назад дизельный двигатель и появившийся позже дизель-генератор.

Дизельный двигатель был изобретен в XIX веке, когда ученые задумались об усовершенствовании парового двигателя, который использовался в промышленности и на транспорте (пароходах и паровозах). Физики, механики и инженеры поняли: чтобы увеличить КПД, нагревать рабочее тело мотора до температуры горения топлива необходимо быстрым сжатием.

Самый эффективный способ сжатия предложил Рудольф Дизель. Он разработал двигатель, в котором топливо воспламенялось от воздуха, разогретого в процессе сжатия, а вместо карбюратора использовался топливный насос высокого давления.

В 1892 году Дизель оформил патент на изобретение, которое впоследствии назвали дизель-мотором, а в 1897-м выпустили первые серийные модели этого двигателя.

Первые дизель-моторы работали на растительных маслах и легких нефтепродуктах. Сначала из-за больших габаритов и массы такие двигатели использовали стационарно — в промышленности вместо паровых машин. На средствах передвижения их стали применять только в 1903 году, когда появились первые дизельные суда.

Изобретение Дизеля произвело революцию в машиностроении — КПД мотора превосходило отдачу паровых машин в четыре раза.

Сегодня наряду с бензиновым дизельный двигатель является одним из самых распространенных типов поршневых двигателей внутреннего сгорания. Заправляют их дизельным топливом, которое делают из нефти.

Чарльз и его макинтош

Плащ из непромокаемой прорезиненной ткани назван по фамилии своего создателя, шотландского химика Чарльза Макинтоша. В 1823 году во время опытов он случайно измазал рукав пиджака раствором каучука. Вскоре ученый обратил внимание, что этот участок не пропускает влагу. Он запатентовал изобретение и основал компанию по выпуску непромокаемых изделий.

Впрочем, сегодня макинтошем чаще именуют линейку компьютеров. Их назвали не в честь плаща, а по одноименному сорту яблок. Его вывел другой Макинтош — Джон, фермер, который пересадил дикие яблоки и случайно получил новый сорт.

Луи и его пастеризация

Технологию, при которой пищевые продукты нагревают для обеззараживания и продления срока хранения, предложил в 1866 году микробиолог Луи Пастер. Изобретение было призвано решить проблему французских виноделов.

Когда французы начали массово поставлять в Англию вино, выяснилось, что из-за длительной транспортировки оно часто прокисало. Тогда виноделы обратились к прославленному специалисту по брожению — Луи Пастеру, который в 26 лет стал профессором физики благодаря открытию структуры кристаллов винной кислоты.

Ученый трудился над поставленной задачей в течение трех лет на винодельнях. Он выяснил, что вино прокисает из-за живущих в нем бактерий. Но если нагреть напиток до 50–60 градусов и хорошо закупорить бутылки, вино может храниться неограниченное время.

Позже Луи Пастер обнаружил бактерии, которые образуют споры и потому способны переживать даже длительное кипячение. Для борьбы с ними он разработал метод стерилизации — полного обеззараживания при помощи высоких температур, радиационного излучения, химикатов и фильтрации.

Кандидо и его джакузи

Идея создания ванны со встроенным насосом, заставляющим воду бурлить, принадлежит эмигрировавшей в США из Италии семье Якуцци (Jacuzzi).

Джакузи — неверное прочтение итальянской фамилии семьи на английский манер.

В начале XX века семеро братьев-изобретателей прославились своими инженерными разработками: они изобрели авиационный пропеллер, легкий почтовый самолет, различные насосы, пневматические и гидравлические устройства.

В 1943 году сын Кандидо Якуцци, младшего из братьев, заболел ревматоидным артритом, и ему прописали гидротерапию. Тогда отец решил разработать домашнюю систему для лечения. Так появился J-300 — портативный насос, который при погружении в ванну создавал из смеси воды и воздуха мощную массажную струю. В 1956 году терапевтическое устройство начали продавать в аптеках, а в 1968-м семейное предприятие выпустило первую гидромассажную ванну.

Оригинал статьи и другие материалы читайте на сайте журнала Энергия+:

https://e-plus.media/vse-publikatsii/