По каким случаям туляки вызывали карету скорой помощи в сентябре?

Статистика из газеты «Тульская молва» за 1911 г.

«Всего выездов было 69, из которых в 8 случаях оказана была помощь самоубийцам, в 4 случаях — отравление, эпилептические припадки — 4, острые заболевания — 1, переломы — 2, скоропостижно умершие — 1, кровотечения дыхательных путей — 1, ушибы с повреждениями — 24, перевозка больных — 6, ложный вызов — 1».

Газета «Тульская молва», изд. год издания третий, № 1188 от 7 (20) октября 1911 г.

*Цитируется с сохранением орфографии и пунктуации первоисточника.

Случай из практики 252

Мужчина 36 лет

— Я работаю старшим менеджером, в подчинении около сорока человек, можно сказать практически три отдела, - уставшим голосом начал свой рассказ Олег. - Работа не пыльная, но очень нервная - сами понимаете, нелегко быть руководителем среднего звена.

— Дедлайны, невыполнение плана, срывы поставок, текучка кадров и всякие ЧП, - со знанием дела ответила я.

— И многое многое другое, - дополнил он с кислой улыбкой на лице. - Правда платят вполне неплохие деньги: хватило и на квартиру в нормальном районе, и на машину, и кое-какие накопления сделать.

— Но это все равно вас не особо удовлетворяет?

— Чем старше становлюсь, тем меньше мне хочется просиживать в офисе по двенадцать часов ежедневно практически без выходных, а если и отдыхать, то исключительно в обнимку с телефоном. Сейчас модно говорить про выгорание, так вот я не просто выгорел, а превратился в уголь, который постоянно тлеет вот уже лет десять.

— Обычно это значит, что уже начали появляться проблемы со здоровьем.

— Сердце покалывает по вечерам, но я полагаю, что тут дело еще и в лишнем весе из-за калорийной пищи и сидячего образа жизни. Спина болит даже от клавиатуры, а еще глаза и многое другое. Жена молчит, но мне кажется, что ей несколько приелась однообразная интимная жизнь. В общем, я чувствую, что качусь куда-то вниз по склону и не знаю, что будет когда доберусь до самого низа…

— Обычно там нет ничего хорошего - не зря у нас мужчины слегка за сорок частенько умирают от болезней сердца, - сказав это, я поняла по лицу Олега, что озвучила его следующую мысль.

— Вот я и думаю порой о том, чтобы все это бросить к черту и вдохнуть, наконец, свободно, - произнес он, после чего добавил. - Правда, долгое время не знал, чем другим мог бы заняться, но теперь оно нашлось!

— Расскажите, пожалуйста.

— Где-то полгода назад, я был на дне рождения отца, где в числе гостей был его старший брат. Обычно дядя Степан старался не показываться на таких мероприятиях - видимо ему, простому работяге, не особо нравилось находиться в обществе белых воротничков - все разговоры только о новых покупках, нажитом капитале, университетах для детей и прочем. Но тут он приехал - юбилей у брата, как никак. Помню, как после застолья мы с ним остались вдвоем у мангала и, как самые стойкие, пытались прикончить бутылку коньяка. Разговорились и он пожаловался, что в последние годы стало совсем тяжко держать мастерскую - руки, говорит, болеть начинают. А дело передать некому - с женой он развелся, а дочка уже давно уехала в Москву. И это при всем том, что его умение может быть крайне выгодным, правда только здесь, в Питере.

— О каком умении идет речь?

— Он мастер изготовлению и ремонту карет, - заметив мое изумление, Олег пояснил. - Да-да, самых настоящих карет, времен Петра и его потомков. С золотыми орнаментами, фонарями по краям и большими колесами.

— Весьма актуально для туристического сектора в нашем городе.

— Вот именно! - с жаром воскликнул мужчина. - Это же просто золотая жила, особенно, если учесть, что мой дядька - один из немногих кто этим занимается. То есть конкурентов почти нет, рынок пусть и специфический, но всегда есть куда расти - нужно только руку приложить.

— А с вашими навыками ведения бизнеса, могло бы получиться вполне выгодное предприятие, - догадалась я.

— Вот только мне придется оставить текущую работу и как минимум год-два проучиться в мастерской, чтобы освоить премудрости этого дела. Естественно, это означает падение доходов и соответственно уровня жизни, и я не думаю, что моей жене это понравится. Нет, она, конечно, меня поддерживает в том, чтобы я ушел с работы - говорит, что я ей нужен живой и здоровый, а не как сейчас изможденный и мечтающий о том, чтобы выспаться. Но я переживаю, что вскоре она может поменять свое мнение в связи с недостатком денег - она ведь привыкла к определенному уровню жизни…

— Она - взрослый человек и может отдавать отчет в том, что говорит и делает. Если она дала добро на ваше решение, значит подумала об этом, взвесила все за и против и пришла к выводу что так для вас всех будет лучше. Безусловно, люди способны менять свое мнение с течением времени, но это не значит, что вы не должны пытаться изменить свою жизнь.

— На самом деле я даже не об этом беспокоюсь, - после некоторой паузы признался Олег. - Я боюсь потерять свой статус, не хочу подвести семью тем, что какое-то время не буду преуспевающим мужчиной - можно сказать, упаду в глазах общественности. Точнее, той его части, которую составляют мои знакомые. Я все куда-то бегу в погоне за деньгами и никак не могу остановиться и, возможно, найти иной путь. Наверное, мне просто страшно, и я лишь придумываю себе отговорки, хотя и здоровье, и жена ясно дают понять, что они хотели бы иного...

Тарантас, дормез, бричка – на чём передвигались в доавтомобильную эпоху?

Сегодня состоятельные люди стремятся подчеркнуть свой статус, приобретая дорогой автомобиль. В прошлом ту же роль выполняли кареты – лишь по-настоящему богатые семьи могли позволить себе подобный транспорт, и внешний вид и убранство транспортного средства могли о многом рассказать.

Существовали самые разные модели: от массивных карет с кроватями и встроенным туалетом для дальних поездок до лёгких экипажей, которые в наши дни назвали бы “спортивными”, так как лихачи того времени развивали на них приличную скорость. Для знатной фамилии было естественным иметь несколько карет, а также кучера и конюха (причём личного для каждого члена семьи).

В этой статье мы познакомимся с моделями карет, распространёнными в России XVIII-XIX веков.

Кареты Юсуповых

Путешествия и деловые поездки были важной частью жизни Юсуповых, и знаменитая семья могла похвастаться выдающимся каретным парком. Судя по описям, в нём насчитывалось около 70 экипажей, в том числе, старинные модели, которые бережно хранились в семье на протяжении двух столетий.

В "Книге № 680 о Экипажах, Збруе и Лошадях", которая с 1833 по 1850 год велась в Петербургской канцелярии князей Юсуповых, среди 70 средств передвижения зафиксированы следующие наименования: кареты четырехместные, купе, фаэтон, кабриолет, ландо, двухколесный карикель, дорожные кареты и дормезы, фургон, яхт-ваген, линейка, шарабан, тарантас, кибитка и возки, портшез, пролетка. Наиболее многочисленные, помимо купе, были дрожки, сани и коляски.

На аллее парка в коляске, запряженной парой лошадей, князь Ф.Ф. Юсупов, граф Сумароков-Эльстон с сыновьями Николаем и Феликсом.1896 год.

С 1840-х годов, по желанию владельцев, в Западном флигеле Дворца усадьбы Архангельское находились девять карет и экипажей знаменитого рода князей Юсуповых, редкие комплекты турецкой сбруи, упряжь, седельные снасти, саадаки и попоны. Она просуществовала более 80 лет.

В 1934 году большинство карет было передано в Областной краеведческий музей (ныне Музей-заповедник "Новый Иерусалим", г. Истра), где они погибли в годы Великой Отечественной войны во время немецко-фашистской оккупации, а немногие уцелевшие экземпляры долгое время были скрыты от посторонних глаз. Сохранившиеся кареты — редчайшая коллекция, единственное уцелевшее в России собрание экипажей, принадлежавших дворянской семье. Аналогичные по времени создания и мастерству исполнения экипажи можно увидеть только в крупнейших музеях Европы.

Сегодня каретная галерея князей Юсуповых вновь доступна для посещения – она расположена в западном флигеле Дворца музее-усадьбе “Архангельское”. В ней представлены три кареты, отреставрированные в начале XXI века.

Какие кареты были распространены в России в XVII-XIX веках?

Карета-купе

Когда говорят про “классическую” карету для царственных особ, то воображение обычно рисует именно карету-купе. Это закрытый четырёхколёсный экипаж для двоих пассажиров и наружным передним сиденьем для кучера.

Такие кареты могли быть лаконичными, а могли и поражать воображение роскошным оформлением. На запятках нередко стояли гайдуки – слуги крепкого телосложения, которые помогали господам с посадкой, а если карета застревала на плохой дороге или не могла повернуть на тесных улочках, гайдуки выталкивали транспорт.

В “Каретной галерее” Юсуповых представлены две великолепные кареты-купе. Экипаж на шесть лошадей принадлежал императрице Екатерине и был подарен Николаем I князю Юсупову в дни коронационных торжеств в награду за организацию коронации. Вторая карета-купе была изготовлена в Германии в 1720–1725 годах и является жемчужиной музейного собрания за счёт качества изготовления и богатства отделки.

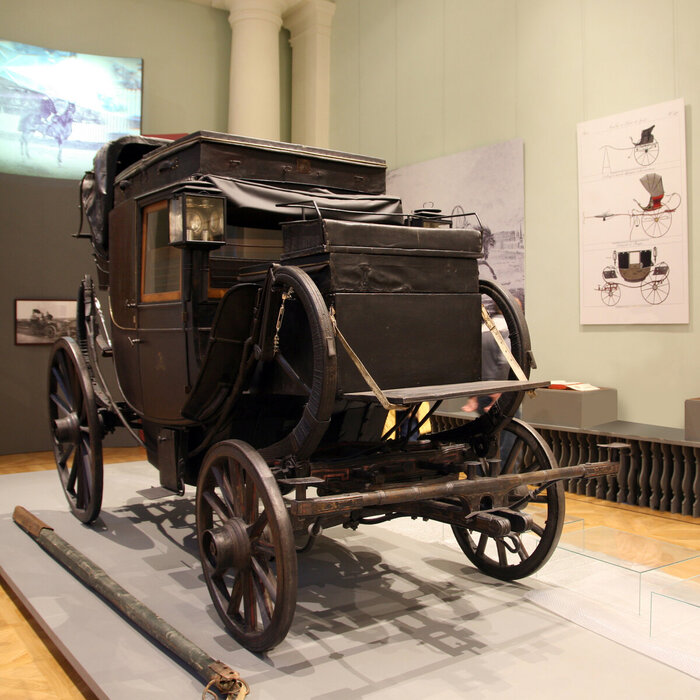

Дормез

Очень большая карета со спальными местами для дальних поездок, её название происходит от французского слова “dormeuse” – “спящий”). На крыше размещались ящики для поклажи, а сзади был “горбок”, тоже служивший для размещения багажа. Такой транспорт был тяжёлым, стоил дорого, а везти дормез могли только шесть лошадей – неудивительно, что позволить себе столь комфортные поездки могли лишь самые знатные путешественники.

В коллекции князя Юсупова есть редкий дормез 1820-х годов, который также представлен в “Каретной галерее”.

Рыдван

Ещё одна большая дорожная карета, в которой могли разместиться несколько человек и поклажа вроде тяжёлых сундуков. Как и дормез, рыдван отличался высокой стоимостью и требовал сразу несколько лошадей.

Кстати, в упряжках на много лошадей часто требовался форейтор – стройный и лёгкий юноша, который сидел верхом на одной из первых лошадей и помогал с навигацией, так как одному кучеру справиться с этим было непросто.

Кабриолет

Лёгкая открытая коляска без кучера – для людей, которые хотели править самостоятельно. Этот элегантный экипаж использовался для прогулок, за вожжи нередко брались даже дамы.

Дрожки

Дрожками называли лёгкие экипажи для быстрой езды – на большой скорости они дребезжали или дрожали. У русских классиков дрожки называют “лихими” или “удалыми”, что подчёркивает манеру езды на них.

Ландо

Эта коляска с поднимающимся верхом, рассчитанная на четверых, была названа в честь немецкого города, где её начали производить. В XIX веке такой транспорт был очень модный и встречался практически у всех дворян.

Бричка

Дорожная повозка с четырьмя колёсами и, как правило, откидным кузовом – кожаным или плетёным. Кучер обычно сидел рядом с пассажиром (как и в английском аналоге брички – кэбе). Брички считались очень шумным видом транспорта, что часто упоминается в классической русской литературе.

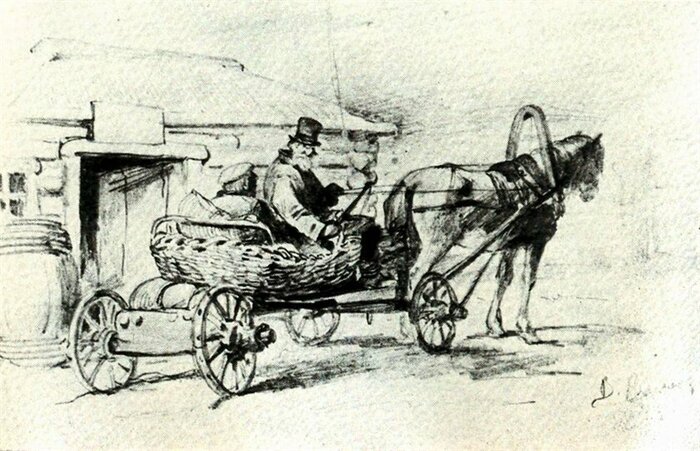

Тарантас

Длинная крытая повозка, где корзина для пассажиров была закреплена на длинных продольных рамах с целью амортизации. При небольших неровностях дороги тарантас справлялся, но на каменистой поверхности его сильно трясло, и для большего комфорта в тарантас клали сено. Из-за своей высоты в эту повозку было не так-то просто залезть, и всё это вместе сделало из “тарантаса” имя нарицательное – так называли что-то громоздкое и неудобное. Обычно на тарантасе путешествовали небогатые помещики.

Кареты-сани

Интересно, что на Руси было принято ездить в санях даже летом – до конца XVII века такой транспорт считался даже престижнее “колёсных” карет, а потому использовался царскими и духовными особами при всех торжественных случаях. Возможно, это было связано с состоянием дорог в допетровские времена – по слякоти или болотистой местности на полозьях ехать удобнее.

Несколько необычных видов карет

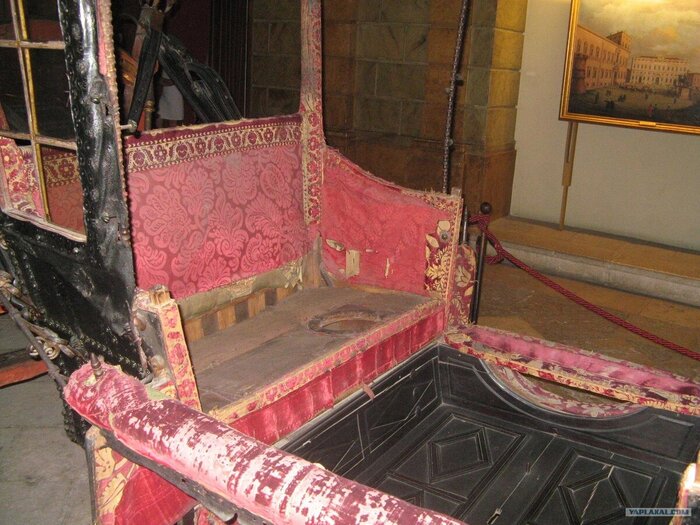

Карета с туалетом

Внутри одной из карет, изготовленной для Екатерины II, был скрытый туалет. Под бархатными подушками сиденья скрывалось отверстие, а к днищу кареты был прикреплён сосуд, который опорожнялся во время остановок. Некоторые источники упоминают, что карета-туалет была не основной, а ехала в конце кортежа.

Считается, что подобная модель была и в коллекции Юсуповых, но до наших дней она, к сожалению, не сохранилась.

Экипаж для детей

У детей цесаревича Александра Николаевича (будущего императора Александра II) был свой миниатюрный экипаж. Его создали к пятилетию великой княжны Александры Александровны. Детская карета была копией полноразмерных моделей и имела все технические достижения вроде рессор, окон с подъёмными стёклами и специальным шнуром для связи с кучером (пассажиры тянули за него, когда надо было тронуться или остановиться). В карету запрягали невысоких лошадок, и слуги катали маленькую княгиню с её братьями по парку.

Коляска-самокатка

Прообраз велорикши – на такой коляске можно было ездить без лошади. Сидящие сзади приводили её в движение при помощи ручной педали, а ездок спереди управлял рулём. Этот экземпляр принадлежал императрице Александре Фёдоровне, супруге Николая I.