И еще одна горькая правда. Такая семья действительно нахрен никому не нужна. От слова совсем. Ни вам, ни человечеству. Только государству чутка...

Но дальше происходит подмена понятий. На основе описания собственной дисфункциональной установки делается вывод о бесполезности института. Из-за того, что у нее не получилось, она делает вывод, что брак вообще не имеет смысла. То есть человек пишет не про сам брак, а про свой личный неудачный опыт, но подаёт это так, будто так у всех.

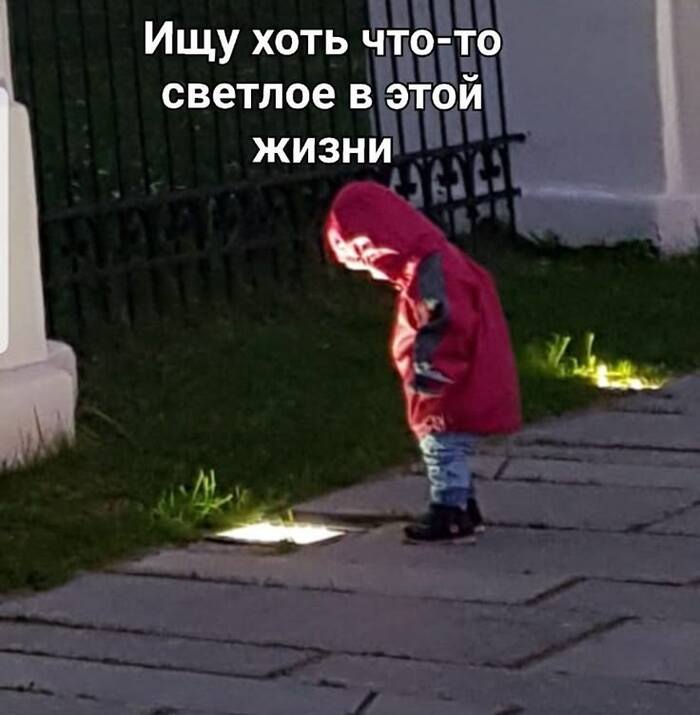

И те, кто оказался в таком же заложническом положении создают такой оглушительный пердеж в медиапространстве, что подрастающее поколение начинает жить в ложном инфополе и демонизировать институт семьи. Что в свою очередь на дистанции приведет их ко мне и другим психологам. А у нас, знаете, время ограниченно, в отличие от инфоцыганов всяких разных.

И все из-за одной типичной когнитивной ошибки: “если у меня не получилось - значит, не получается ни у кого”. В КПТ это называется гиперобобщением на основе личного опыта, и на нем держится весь бытовой пессимизм. И именно он, в том, числе, гонит людей в объятие уютной депрессии.

Так что ребят. Готовьтесь, будет много букв. Тема охренеть какая обширная и больная. На самом деле институт семьи, в том виде в котором мы его знаем реально изжил себя. Но все течет и меняется и просто перекладывать прошлые решения на текущую жизнь, это как подсчитывать бабки на каменных счетах, а не на компе. Сорян за такую всратую метафору. Но так и есть! И сейчас я расскажу не только почему все прогнило, но и как осовременнить.

Ошибкус!

Лоренц не смогла простроить здоровые отношения и как итог видит не органичное партнерство, а захваченное пространство, где один сосед постоянно вторгается в личные границы другого. И да, это похоже на реальность тысяч людей. Но не потому, что брак такой по определению, а потому, что люди, в большинстве своем, не умеют строить близость без потери автономии. А как иначе? Если я с этим человеком, значит мы единое целое. И прочая херня из дешевых мылодрамм, на которых все росли.

Именно поэтому для многих семья превращается в коммуналку. Без навыков общения, саморегуляции и ответственности за собственные эмоции любой союз будет напоминать сраный Дом-2. Ток еще и за рекламные интеграции в этом цирке не платят. Обидное...

Так что Лоренц права на сто процентов: в браке действительно легко потерять себя, перепутать совместное с общим, а партнера - с назойливым соседом, который еще и носки разбрасывает, да стульчак не опускает, падла.

Но ошибается она в одном. Брак не создаёт эти проблемы, он их выявляет. Он не портит людей - он просто очень хорошо показывает, кто эти двое по отдельности и на самом деле.

Психология стабильных отношений.

Я сейчас не буду вещать про розовые сопли, настоящую любоф и свою половинку на белых парнокопытных разных масштабов. Любовь к замужеству отношения не имеет. Никакого. И чем раньше ты это понимаешь, тем больше шансов у тебя построить кайфовую семью, где ты будешь счастливым получателем всех гешефтов.

То, что в поп культуре окрестили как ЛЮБОВЬ - это ни что иное как биохимический осознанный обман мозга, придуманный природой, чтобы два половозрелых организма не передумали спариваться до зачатия. И все эти бабочки в животе нужны только для того, чтобы вы могли понять - совместимы ли вы на биологическом уровне.

И да. Любовь живет три года. Да, как у Бегбедера. Ну... плюс-минус. Но не потому что потом вы "разлюбили", а потому что мозг перкращает вас накачивать наркотой. Либо если вы уже зачали и начали воспитывать личинуса, либо потому что дальше уже биологического смысла нет, время не резиновое, иди ищи другого для зачатия. А мозг подкинет наркоты.

С точки зрения биологии всё просто: в мозгах в этот момент включается дофаминовая система вознаграждения. Точно такая же, как при просмотре Тик-Тока, только больше и другая. Примерно та же, что активируется от употребления кокоса. Это не простая аллегория. Реальное исследование Хелен Фишер показало, что в состоянии романтической любви активируются те же дофаминовые зоны мозга, что и при употреблении кокаина, а именно - вентральная область покрышки (VTA) и хвостатое ядро (caudate nucleus).

Ты видишь человека, и мозг шепчет: "кажись оно". Начинает вырабатываться дофамин, норадреналин и фенилэтиламин. Коктейль, который делает тебя бодрым, зависимым и слегка золотистым ретривером. Позже к ним добавляется окситоцин и вазопрессин - гормоны привязанности. Они превращают страсть в иллюзию стабильной любви, чтобы вы не разбежались сразу после оргазма. Вам, я напоминаю, с позиции эволюции - зародыша еще приучить к суровой реальности надо, чтобы не сдох, выжил и размножился.

Собственно, это и есть биологическая ловушка отношений. Мозг думает не про счастье, а про выживание вида. Привет всем кто через десять лет совместной жизни говорит: "а вот раааааньше..."

Любовь — это механизм, который заставляет нас инвестировать в отношения, потому что так выше шанс вырастить потомство. Прозаично до озвезденения. Поэтому первичные гормональные фейерверки - это не доказательство того, что ты нашел родственную душу, а нейрохимическая смазка, чтобы два относительно несовместимых эгоиста хотя бы попробовали воспитать потомство.

Но вот дальше начинается жизнь. Согласно той же Фишер, а также в исследованиях Бартлеса и Зеки период влюблённости длится в среднем те самые Бегбедеровские полтора - три года. После этого уровень гормонов падает, романтический туман рассеивается, и на сцену выходит ублюдская реальность с пузиком и трехдневной щетиной.

Если к этому моменту двое не найдут общих ценностей, не выстроят навыки коммуникации - остается только коммуналка, где два биологических вида делят быт и накопленное раздражение. Те что терпеливее, или под гнетом общественного: развод это залупа лягушки - держатся дольше всех. Иногда всю жизнь. Но счастливыми их вот уж точно не назвать.

Так что настоящий брак в природе - не про вечную страсть, а про долгосрочную стратегию выживания. Он нужен не для счастья, а для снижения тревоги, стабилизации личностей в нем и совместного инвестирования ресурсов. Не только денежных, но еще и биологических, эмоциональных и социальных.

Это форма психологического сейфа, который позволяет не отлететь кукушкой от одиночества и стрессорного воздействия окружения. Такая себе романтика, не находишь?

Так зачем же нужен муж?

Да, эволюция хотела, чтобы мы просто выжили. Но у взрослого человека в наше время брак немного модернизировался. Современные проблемы требуют современных решений и пока Илон, свет, Макс запускает спутники в космос, чтобы мы могли смотреть порнушку, сидя на дереве в Конго, все социальные конструкции престраиваются чтобы компенсировать созданные этими яйцеголовыми масками дополнительные головняки. Так что семья в наше время, скорее, про психологическую экосистему, в которой можно расти и развиваться, а не мрачно грустить от происходящего.

Сферический брак в вакууме - это не инкубатор и не сказка, а лаборатория саморегуляции, где два человека становятся зеркалами друг для друга и делают друг друга за счет этого немного более адаптированными к реальности. Ну и воспитание потомства никуда не делось, это я как чайлдфри осознанно заявляю.

Вот пять реальных причин, зачем взрослому человеку нужен партнер. Хоть с росписью в паспорте, хоть без.

Раз. Чтобы вовремя заметить, что твоя фляга свистит.

Муж/Жена является примером офигенно четкого социального зеркала. Он/она отражает твои ошибки, реакции, травмы и помогает их увидеть. Психотерапевт делает это за деньги, партнер - бесплатно и на постоянной основе. Исследования Волдингера и Шульца показывают, что качество близких поддерживающих отношений напрямую влияет на психическое здоровье и даже, как результат, продолжительность жизни.

Два. Чтобы тренировать навыки, без которых невозможно нормально жить в обществе.

Эмпатия, компромисс, ответственность, выдерживание границ, умение не сбегать от конфликта - все это просто невозможно развить в одиночку. И куда менее травмоопасно, чем развивать эти качества методом проб и ошибок с людьми, которым на тебя всецело насрать.

Отношения, буквально симулятор взросления, где ты учишься быть с другим, не теряя себя.

Без таких тренировок человек просто застревает в эгоцентризме и фантазиях об идеальном партнере и поиском единорогов среди зебр.

Три. Чтобы снизить тревогу и уровень кортизола в организме.

Совместная жизнь с надежным партнером реально уменьшает физиологический стресс.

Исследований куча и все они показывают, что при тактильном контакте и эмоциональной близости выделяется окситоцин, который снижает уровень кортизола - гормона тревоги. Но именно при эмоциональной близости, которая, к сожалению напрочь отсутствует в примере, приведенном в оригинальном посте.

Четыре. Формирования иллюзии безопасности.

Когда двое создают безопасную эмоциональную среду, у них появляются ресурсы для роста, креатива, карьеры. И вообще для всего того, что позволяет идти вперед. Потому что большинство людей тратят охрениллиард ресурсов (что временных, что денежных) на то, чтобы просто почувствовать себя в безопасности в нашей агрессивной среде. И даже просто ощущение безопасности освобождает огромное количество этих самых ресурсов.

Пять. Чтобы не убегать от самого себя.

В отношениях обнажается все, что ты пытался спрятать: страхи, обиды, детские сценарии, избегание, потребность в контроле и прочие подводные мины, залодженные в твою буйную головушку, пока ты взрослел и формировался. И если ты достаточно зрелый, брак становится не ловушкой, а пространством психического взросления.

Это далеко не все плюшки, но на этом строятся офигенно крепкие отношения. В ста случаях из ста.

Финалим?

Так что, родные дорогулисы и их дорогие роднулисы, семья превращается в коммуналку не потому, что мужики козлы или женщинам только одного и надо, а потому что оба не научились быть взрослыми, не знают, что значит не разрушать, а создавать.

Чтобы понять, что партнёр реально способен соответствовать современному представлению о крепкой семье а не просто мять жопой диван и храпеть в ухо, во время поиска обрати внимание не на то, как у тебя мощно стоит, или мокнет (в зависимости от конструктивных особенностей твоей половой письки), а на эти несколько признаков:

Твой роднулис способен слушать без советов и обвинений;

Он берет ответственность за себя и свои эмоции;

Он уважает твою автономию;

Он готов работать над отношениями;

Конфликты неизбежны. Главное не то, что они есть, а как вы их проходите. Партнер, который готов учиться и обсуждать сложное - вот к чему надо идти.

Он приносит ресурс, а не только забирает.

Речь не о деньгах, тонее, не только о деньгах, а о поддержке, внимании, совместных проектах. Если после совместного дня ты чувствуешь себя лучше, а не хуже - это уже критерий зрелости.

Надо говорить, что ты в отношениях тоже все это соблюдаешь, да?

Вопрос “зачем нужен муж” - это на самом деле вопрос о том, зачем тебе нужна открытая близость, если ты и так достаточно самостоятельная личность. Но давайте честно. Я таких личностей не видел ни разу за годы своей жизни и практики. Все мы поломанные игрушки и наша задача в жизни собрать из кусочков себя и помочь сделать это своим близким людям.

И давайте будем честными до конца. Далеко не все пары дают друг другу это ощущение безопасности, поддержки и роста. Поэтому так ярко видно сейчас, что многие живут в этой самой пресловутой коммуналке с чужими разбросанными труханами, чужими привычками и чужими обидками.

Мы просто примеряем на себя устаревшие модели выживания и социальной адаптации. Нашим предкам нужно было преодолевать совершенно другие проблемы и семья наших родителей и, тем более, бабушек и дедушек - довольно неподходящая модель для нас самих. А наша семья - будет недостаточно подходящей для наших детей и внуков. Просто потому что эволюция никогда не догонит текущее развитие. Она строится на последующем анализе. А жить нам надо именно сейчас.

Но есть другой путь. Тот, где не нужно прятать себя, притворяться и терпеть чужой звездец.

Где ты можешь быть живым, ошибаться и при этом не бояться, что тебя раздавят.

Как его найти и построить, я, в том числе разбираю подробно в своих постах и видосах в ВК, Ютубе и Телеге.

Без добрых фей и ласковых щенят, только честная психология, циничный разбор и конкретные шаги, как стать единым целым, а не распидорашенным по площади куском мяса.

Удачи на этом нелегком пути, родные дорогулисы и их дорогие роднулисы. Обнял! ❤️