Счастье, которое не купишь!

Наш Герой встретился со своим новорождённым малышом 😍

Пусть этот маленький человек подарит тебе весь мир и залечит все раны. Береги себя и своих близких 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Уралец посмертно получил Орден Мужества

В ходе специальной военной операции, 5 марта 2025 года, героически погиб Валерий Воронин, ветеран Афганской войны и работник "Уралвагонзавода". Ему было 59 лет. Воронин, известный под позывным "Дед", служил в штурмовой роте и ушёл на спецоперацию добровольно в феврале 2025 года.

Родился и вырос в Нижнем Тагиле, Валерий Анатольевич после окончания ГПТУ N34 служил в Афганистане с 1984 по 1986 годы, за что был награждён грамотой Президиума Верховного Совета СССР. С 1987 года он работал слесарем на "Уралвагонзаводе", которому посвятил 40 лет своей жизни.

Перед выходом в бой 4 марта он позвонил близким, чтобы выразить свою любовь. Посмертно Валерий Воронин будет награждён медалью "За отвагу".

Источник : https://vk.com/wall-32186733_1891326

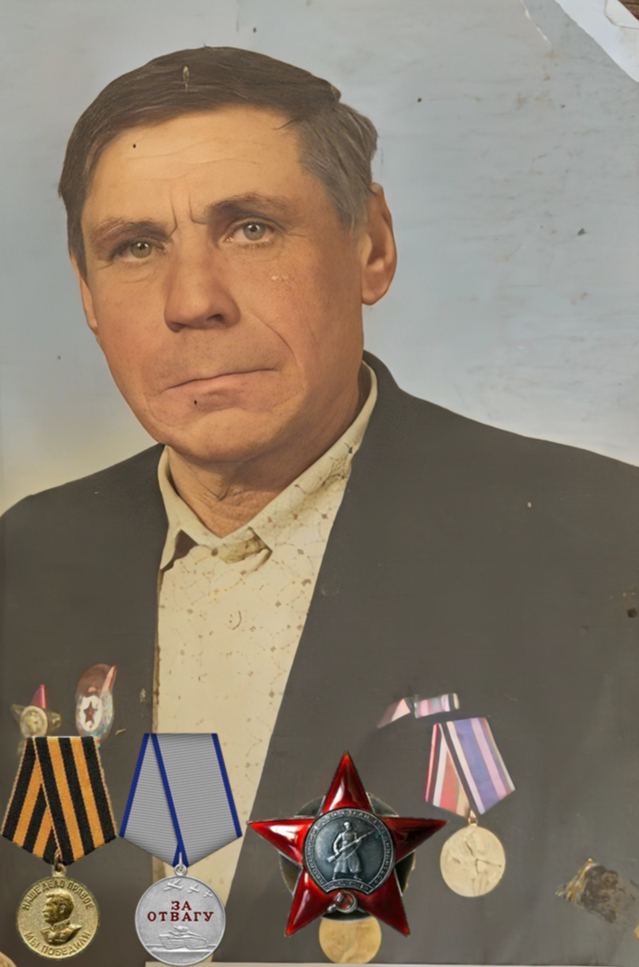

Лица победы

Кулинич Андрей Прокофьевич родился в 1926 году в селе Чернянка, Каховского района, Херсонской области. Он поступил на службу в 1944 году и получил воинское звание гвардии сержанта. Служил в 957-м стрелковом полку 309-й стрелковой дивизии.

Андрей Прокофьевич был награждён Орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и двумя Орденами Красной Звезды.

На протяжении всех боёв в городе Бреслау Кулинич Андрей Прокофьевич не раз проявлял солдатскую смекалку и отвагу во время штурмов кварталов города. 22 апреля 1945 года, в бою за 147-й квартал, он был в числе первых, занявших корпуса городского арсенала. В этом бою он уничтожил гранатами расчёт ручного пулемёта противника и захватил в плен трёх немецких солдат, проявляя при этом мужество и отвагу. Он был достоин представления к правительственной награде — Ордену Красной Звезды.

После Победы Андрей Прокофьевич вернулся в родной колхоз имени Ленина, где работал электриком. Умер 15 апреля 2010 года и похоронен на кладбище села Чернянка.

Ответ на пост «Американцы во время II Мировой войны не бомбили объекты на территории Германии если там был вложен американский капитал»1

Думаю, речь об этом самолёте. В 1943 они пошли массово, в июле 1944 ими оснастили 616 эскадрилью англичан. Глостер Метеор. Или я спутал фото, и здесь Канберра? Можете отличить? :-)

Обычное дело - человек нашёл воспоминания фронтовика, показал момент отношений с "союзниками".

Белые пушистые либералы тут же хищно вцепились в пост, ухватили за вообще левый момент "а вот лётчик путает (суперсовременные) типы самолётов!", и зафлудили весь пост, заболтали собственным шумом.

Воспоминания были качественные:

"Это была не первая моя встреча с союзниками. Впервые я познакомился с американским летчиком на аэродроме в Полтаве, весной в 1944 году. Он на самолете-разведчике, по-моему, это была «Канберра», облетал, производя аэрофотосъемку, многие крупные города Европы, в том числе и Берлин.

...

Мне довелось рассмотреть его полетную карту и я увидел, что многие промышленные объекты на ней обведены в красный кружок. На мой вопрос:

— Что это значит? — он отвечал:

— Эти объекты бомбить запрещено — вложен американский капитал!

Позднее я не раз вспоминал этот эпизод и думал — как же изощренно и настойчиво готовили страны запада Германию к походу на СССР, как жадно и цинично в конце войны старались они спасти свои капиталы, порой не нанося ударов по важным военным заводам, зато задействуя сотни самолетов в «площадных» бомбардировках жилых кварталов немецких городов.

Конец цитаты."

Но либералы постарались увести читателей на срач вокруг "ах, это не воспоминания, лётчик назвал Канберру, она только после войны поступила".

Не удивлюсь, что военный лётчик регулярно наблюдал бомбардировщик и разведчик Канберру. В послевоенные годы "союзники" регулярно нарушали воздушное пространство СССР, наносили удары по нашим объектам на Дальнем Востоке, сбивали наши боевые и гражданские(!) самолёты (например, ил-12 в воздушном пространстве Китая(!))(Погибло 15 человек).

А в военное время он обязан был запомнить глостер метеор. Уже в 1944 у англичан была целая эскадрилья этих суперсовременных самолётов. 14 аппаратов пытались сбивать немецкие "фау", но были сбои в работе вооружения, эффективность перехватов оказалась невысока, и метеоров переориентировали на другие задачи. В итоге они стали почти полностью учебными.

Кстати, о самолётах. Британский послевоенный реактивный бомбардировщик Canberra был тесно связан с самолётом военных лет Глостер «Метеор». На метеорах проводили переучивание пилотов для работы с новой техникой. techno-story.ru

По заверениям лётчиков-испытателей, для перехода на «Канберру» пилоту требовалось около 20 часов налёта на «Метеоре» и не более трёх часов — на учебном бомбардировщике Canberra. techno-story.ru

К самостоятельным полётам на «Канберре» лётчиков, которые переучивались с поршневых машин, допускали после небольшой программы, включавшей 3 часа налёта на «спарке» «Метеор» F.7 и одноместном «Метеоре» F.4.

О сходстве и различиях метеора и канберры попробуйте судить сами:

Ну как, много принципиальных отличий?

Если натренировали свой глаз-алмаз, сможете теперь уверенно назвать тип цветного самолётика на самом первом фотоснимке поста? :-)

А ведь оба повторяют компоновку де Хевилендовского "Москито" :-) цитата:

«Канберра» разрабатывался как преемник скоростного бомбардировщика de Havilland Mosquito военного времени. en.wikipedia.org

Ну и обратно, к цитатам.

В прошлом веке читал, как американский командир экипажа бомбардировщика рутинно(!) нарушал полётное задание, и вместо завода приборов для подводного флота фашистов бомбил... обувные фабрики "Бати".

Его журили, а он повторял. В чём смысл? У папы этого американца свои обувные фабрики, и он расчищал рынок сбыта. Европейский рынок сбыта.

В прошлом веке до меня, молодого жителя СССР, не очень доходило, насколько это преступно и чудовищно.

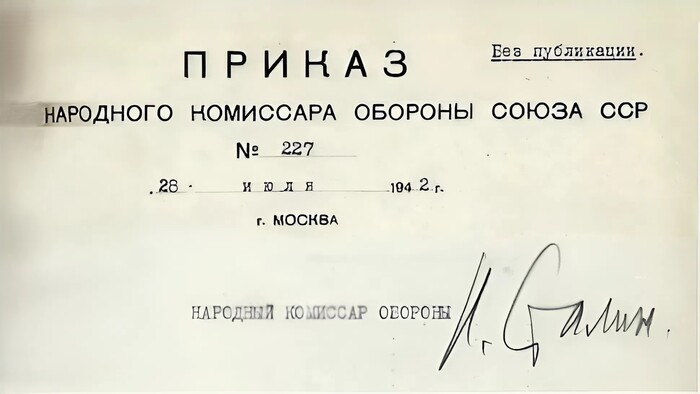

Приказ № 227 «Ни шагу назад!»: Суровая необходимость в час отчаяния

Введение

Лето 1942 года стало одним из самых мрачных периодов Великой Отечественной войны.

После катастрофы под Харьковом, падения Ростова-на-Дону и стремительного продвижения вермахта к Волге и Кавказу, Красная Армия оказалась на грани катастрофы.

Именно в этот критический момент, 28 июля 1942 года, Народный комиссар обороны СССР

И. В. Сталин подписал Приказ № 227, более известный под грозным лозунгом «Ни шагу назад!». Этот документ, овеянный мифами и спорами, стал жесткой, но, по мнению многих историков

и участников событий, необходимой мерой для спасения страны.

На краю пропасти

Ситуация на фронте к лету 1942 года была отчаянной:

Потеряны богатейшие промышленные и сельскохозяйственные регионы Украины, Донбасса, частично Северного Кавказа.

Оккупированными оказались территории с 70 миллионами советских граждан.

СССР лишился превосходства в людских ресурсах и запасах хлеба перед Германией.

Отступление частей Южного фронта особенно сдача Ростова-на-Дону и Новочеркасска

без серьезного сопротивления, носило местами панический характер, деморализуя войска

и население.

Немцы вышли к Волге и предгорьям Кавказа, угрожая перерезать жизненно важные коммуникации и лишить страну нефти. Угроза вступления в войну Японии и Турции на стороне Германии становилась реальной.

Страна стояла перед реальной угрозой гибели.

Требовались экстраординарные меры для восстановления дисциплины, порядка

и воли к сопротивлению.

Железная дисциплина как закон

Приказ № 227 был беспощадно откровенен в оценке положения.

Он констатировал тяжелейшие потери, критиковал паникерство и трусость, приводил слова

о том, что отступающие войска вызывают "проклятия" у населения.

Его главная цель была ясна: остановить неконтролируемое отступление любой ценой

и мобилизовать все силы для обороны.

Основные положения:

«Ни шагу назад!»: Объявлялось железным законом для каждого бойца, командира

и политработника.

Самовольное оставление позиций без приказа высшего командования категорически запрещалось.Ответственность командиров: Командиры и комиссары, допустившие самовольный отход войск, подлежали снятию с должностей, преданию суду военного трибунала и суровому наказанию вплоть до расстрела.

Борьба с паникерами и трусами: Предписывалось "паникеров и трусов уничтожать

на месте".Создание штрафных частей:

Штрафные батальоны (1-3 на фронт, по 800 чел.) – для командиров и политработников, провинившихся в "нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости".

Штрафные роты (5-10 на армию, по 150-200 чел.) – для рядовых и младших командиров, совершивших аналогичные проступки.

Смысл: дать возможность "искупить кровью" свою вину.

Срок пребывания – до 3 месяцев или до ранения.

Отличившиеся могли быть досрочно возвращены в обычные части, часто с наградами.Формирование заградительных отрядов (3-5 на армию, до 200 чел. каждый):

Ключевое уточнение: Приказ не создавал заградотряды "с нуля".

Уже действовали заградотряды НКВД.

Приказ № 227 санкционировал создание армейских заградотрядов из состава самой РККА, подчиненных командованию армий.Задача: Вставать в тылу неустойчивых дивизий, "в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизии выполнить свой долг перед Родиной".

Фактически – остановить бегство, восстановить порядок и вернуть бойцов на позиции.

Роль документа и его исполнение

Приказ № 227 произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Реакция была полярной: от понимания суровой необходимости до ощущения отчаяния

и жестокости.

Мобилизующий эффект: Приказ стал мощным психологическим ударом по пораженческим настроениям.

Он четко обозначил: отступать дальше – значит губить Родину.

Это способствовало укреплению дисциплины и решимости стоять насмерть, особенно

в ключевых точках обороны под Сталинградом и на Кавказе.

Мифы и реальность заградотрядов:

Миф: "Пулеметы стреляли по своим отступающим".

Реальность: Основная задача – задержание бегущих и восстановление порядка.

Данные НКВД по Донскому фронту за август-октябрь 1942 года: из 36 109 задержанных – 32 993 возвращены в части, 1056 – в штрафроты, 33 – в штрафбаты, 736 арестованы, расстреляны – 433 что составляет около 1,2%.

Расстрел применялся к закоренелым паникерам, дезертирам, трусам, часто на месте совершения тяжкого проступка, а не "в спину" отступающим частям.

Заградотряды часто сами вступали в бой с прорвавшимся противником.

Мифы и реальность штрафных частей:

Миф: "Штрафников гнали безоружными на убой".

Реальность: Штрафные подразделения вооружались наравне с линейными частями.

Их использовали на наиболее опасных участках, что объясняет их высокие потери в 3-6 раз выше.

Однако они не были "пушечным мясом" – это была одна из форм наказания с возможностью реабилитации.

Через штрафные роты и батальоны за всю войну прошло около 427 910 человек

что составляет менее 1,5% от общей численности армии в разные периоды.

Среди "штрафников" были и несправедливо осужденные, но большинство – совершившие реальные проступки такие как дезертирство, трусость в бою, нарушение приказа.

Неоднозначность и проблемы: Приказ местами саботировался командирами, видевшими

в выделении сил для заградотрядов ослабление фронта.

Опасаясь репрессий, некоторые командиры могли запаздывать с необходимым отходом,

неся лишние потери.

Жесткость мер вызывала моральный дискомфорт у многих военнослужащих РККА.

Оценки, результаты и последствия

Не мгновенная, но важная стабилизация: Приказ не остановил отступление моментально,

но резко снизил его панический характер.

Он сыграл важную роль в организации обороны на рубежах у Волги и Кавказских хребтов.

Фактор Сталинграда: Суровая дисциплина, восстановленная в том числе мерами Приказа 227, стала одним из факторов, наряду с подвозом резервов, героизмом бойцов, ошибками немцев, позволивших выстоять в Сталинграде и затем перейти в решающее контрнаступление.

Временная мера: По мере перелома в войне необходимость в столь жестких мерах отпала.

29 октября 1944 года Приказом НКО № 0349 армейские заградотряды были расформированы, а их личный состав направлен на пополнение стрелковых частей.

Историческая оценка: Приказ № 227 остается одним из самых спорных документов войны.

Критики видят в нем символ жестокости сталинского режима, пренебрежения жизнями солдат, укрепления карательного аппарата.

Сторонники как и многие ветераны, признавая его суровость подчеркивают,

что он был вынужденной, крайней мерой, принятой в момент смертельной опасности

для страны, и сыграл свою роль в стабилизации фронта.

Как писал Маршал А. М. Василевский: "Приказ № 227 — один из самых сильных документов военных лет... В приказе нас, прежде всего, привлекало его социальное и нравственное содержание".

Заключение

Приказ Наркома обороны СССР № 227 «Ни шагу назад!» – это документ, рожденный отчаянием

и безжалостной логикой тотальной войны на уничтожение.

Его жестокие меры – заградотряды, штрафбаты, расстрелы на месте – не подлежат оправданию с точки зрения гуманизма.

Однако понимание контекста лета 1942 года – реальной угрозы полного краха фронта и потери ключевых ресурсов – заставляет признать его как трагическую, но, вероятно, необходимую

в тех условиях попытку мобилизовать последние резервы дисциплины и воли к сопротивлению. Он стал суровым, но действенным шоком для деморализованной армии, одним

из инструментов, позволивших выстоять в критический момент и заложить основы будущего коренного перелома в войне.

Оценка Приказа № 227 всегда будет неоднозначной, но его историческое значение

как отражения крайней степени напряжения и решимости Советского Союза в борьбе

за выживание неоспоримо.

Ответ на пост «Героизм, как следствие системного онанизма»2

Герой - это тот, кто не допустил доведение жизни своей и окружающих до такой степени невыносимости, когда многие, кому жить уже предельно невыносимо, вынуждены идти и лишаться жизни.

А когда проблема решается деньгами - это не героизм, это - траты.

Капиталина Маликова 13-летней девочкой во время войны работала на лесозаготовках

В рамках проекта ФНПР и центральной профсоюзной газеты “Солидарность” “Герои трудовой доблести” мы рассказываем о членах профсоюза, награжденных медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.”. Из-за войны Капиталине МАЛИКОВОЙ (родилась 27 июля 1928 года) в тринадцать лет пришлось освоить тяжелейшую работу на лесозаготовках, но всю жизнь она не теряла бодрости духа.

ТРУД В ГОДЫ ВОЙНЫ

Капиталина Ильинична родилась в деревне Пономаревка Ижморского района Кемеровской области. Когда началась война, пошла работать, несмотря на юный возраст. Трудилась на ферме дояркой, работала в поле и на лесозаготовке, где труд был нелегким даже для взрослых, не говоря уже о подростках.

В июле-августе 1941 года большая часть мужчин была мобилизована, и всю тяжесть непомерного труда в лесном хозяйстве в годы войны несли именно женщины и подростки. Работа по лесозаготовкам не прекращалась ни зимой, ни летом. Зимой в морозы по пояс в снегу, летом в жару женщины самоотверженно валили лес, распиливали его, а подростки увозили на санях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ

После войны Капиталина Ильинична продолжила работать там же, на лесозаготовке, рабочей пилорамы. В 1966 году, когда леспромхоз закрыли, Капиталина Ильинична вместе с мужем и двумя детьми переехала на постоянное место жительства в город Черкесск Карачаево-Черкесской автономной области. Там она устроилась на завод резинотехнических изделий, где и проработала вплоть до выхода на пенсию.

По характеру бойкая, заводная, этакая зажигалочка и душа коллектива, она всегда была и в лидерах социалистического соревнования, и в центре общественной жизни предприятия, за что имеет множество грамот, благодарностей и звание “Ветеран труда”. И сейчас, несмотря на возраст, не может сидеть без дела. Ухоженный огород и роскошный цветник во дворе - это во многом и ее заслуга!

Кроме медали “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.”, за многолетний добросовестный труд Капиталина Ильинична награждена многочисленными грамотами.

"А"-СПРАВКА:

АО “Черкесский завод резиновых технических изделий” - один из крупнейших специализированных производителей резинотехнических изделий в России. Сейчас на нем производится более 3500 наименований продукции, которую используют практически во всех отраслях промышленности: от клея и мастики до товаров народного потребления.

С ПРОФСОЮЗОМ ПО ЖИЗНИ

Председатель Карачаево-Черкесского республиканского объединения организаций профсоюзов Раиса Айбазова:

- Общаясь с тружениками тыла, с их родными, мы каждый раз убеждаемся, насколько правильно Федерацией независимых профсоюзов России была выбрана именно эта тема для информационной кампании в честь 80-летия Великой Победы.

Они, к глубокому сожалению, в большинстве своем оказались лишены того внимания, которого достойны. Речь идет не о полагающихся им разовых небольших выплатах и юбилейных наградах (их регулярно вручали или привозили домой), а об общественном признании, публикациях в СМИ, о добрых, уважительных словах, в конце концов. А ведь их трудовой подвиг имел неоценимое значение для Победы.

Так, Капиталина Ильинична Маликова совсем еще девочкой в годы войны работала в поле и на лесозаготовке, а это - очень тяжелый труд. И всю свою жизнь трудилась поистине самоотверженно, доблестно, была передовиком производства, достойным гражданином своей страны. В почетных грамотах, кстати, подписанных в том числе председателями профсоюзных комитетов, к ней обращаются не иначе как “товарищ Маликова Капиталина”. Не это ли свидетельство высокой гражданской позиции представителей того поколения победителей?!

Поэтому очень хочется рассказать о каждом из героев трудовой доблести, чтобы имя каждого сохранилось в истории нашей страны.

Автор: Юлия Рыженкова.

Материалы и фото предоставило Карачаево-Черкесское республиканское объединение организаций профсоюзов.