Особенности японского подводного обеда

Хотелось бы показать мир здорового подводника, образец с другой стороны нашего шарика – из Японии.

Да, возможно, многих удивит, что японские подводники по сравнению со своими коллегами из Германии и СССР жили в королевских условиях, но это факт. Если честно, то условия быта японских моряков надо сравнивать с американцами.

Надо заметить, что есть небольшая некорректность в сравнениях лодок и быта, и вот почему: советские и немецкие подводные лодки – они морские. И предназначались в основном для действий в условиях континентальных морей – Балтийского, Черного, Северного, и разрабатывались именно под такие условия. То, что немцев понесло в Атлантику – да когда те же лодки серии IX разрабатывались, то об этом никто и думать не думал даже.

То же и с нашими: самая распространенная подлодка серии Щ, которая тащила на себе всю войну, она как раз из таких. Недалеко от своих берегов и всё в таком духе. А когда у нас появились лодки серии К, то их зачем-то забросили на Балтику, где они себя толком и не показали – не для них условия.

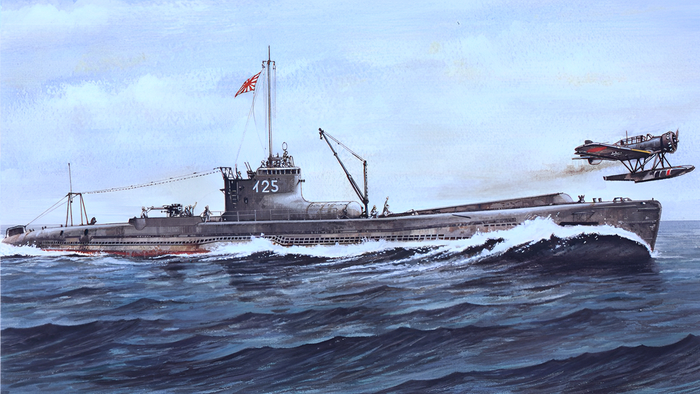

Японцы же изначально строили океанские подводные лодки. Большие и с прекрасными характеристиками. Вот сравнения нескольких важных для нас параметров по сегодняшней теме: размеры, дальность плавания и автономность, поскольку именно от них всё и зависело в плане быта.

Японская лодка была… несколько больше советских и немецких. Ну и стоит помнить, что среднестатистический японец в размерах уступал европейцу. Примерно так же, как европейские лодки уступали японским. Если вычислить объем лодки, то японскому моряку причиталось намного больше кубических метров лодки, чем его коллегам.

Плюс очень немаловажный момент – особенности национальной кухни. Это станет понятно ниже, из меню японской подводной лодки.

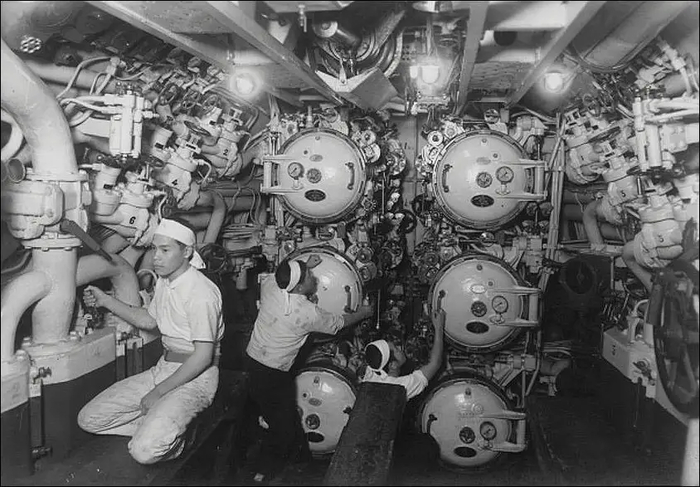

Но в изначально заложенном принципе размещения экипажа японская подводная лодка была лучше тем, что у каждого члена экипажа было свое спальное место. На взятой в качестве примера лодке типа «I-15» на 11 штатных офицеров и мичманов было 11 стационарных коек, у капитана, естественно, своя каюта, а также 1 подвесная койка и 5 диванов в кают-компании, которые могли быть использованы для отдыха. Это позволяло любой лодке стать флагманским кораблем флотилии и разместить на своем борту штаб.

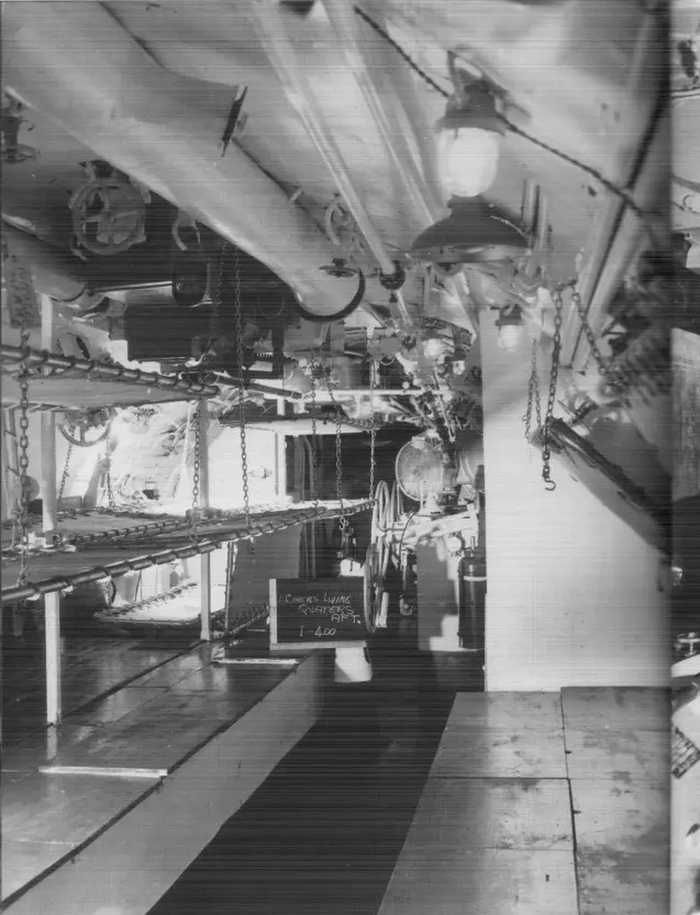

На 73 штатных старшины и матроса приходилось 91 спальное место на рундуках или в подвесных койках на жёсткой раме. На фото, по всей длине отсека размещаются рундуки для личных вещей матросов. Один рундук имел три отделения: первое для матроса, который спал на нем, и два – для тех, кто размещался в подвесных койках второго и третьего ярусов. На переборках и везде, где было свободное место, закреплялись различные полки и шкафчики.

На лодках типа «I-15» имелось аж четыре гальюна: один надводный в ограждении рубки на палубе и три внутри лодки – офицерский и два для команды (в носовой и кормовой части, соответственно, так что матросам не приходилось бегать через всю лодку).

Имелись общий командный умывальник в центральном посту и отдельный маленький умывальник в офицерском отсеке, рядом с гальюном. Офицерский отсек располагался за центральным постом.

В принципе, не хватало только душевых. Учитывая, на какой срок ходили в походы японцы и куда их только не заносило, три месяца в состоянии поросенка — это сложно для любой кожи. На помощь приходили водно-спиртовые растворы и… шквалы, которые в акватории тропических и субтропических широт Тихого океана не редкость. Так что худо-бедно, но ополоснуться пресной водой из тучи японские подводники могли себе позволить.

Ну а если действовать приходилось севернее, то да, спирт с водой и салфетки. У одного не очень чистоплотного «писателя» из числа наших, которые больше не наши, есть вот такое измышление:

В качестве гигиенического средства на японских лодках практиковалось обтирание тела водно-спиртовым раствором. Совершенно немыслимая мера, например, в советском флоте, т. е. матросики бы «раствором» тело бы протёрли, но… исключительно изнутри

К нашим берегам все еще выносит вот такое, но заметим, что на советских подлодках того времени каждому члену экипажа полагалось 20 мл спирта в сутки именно для гигиенических процедур. И этот спирт матросы не пили, более того, были рапорты начпродов ЧФ и БФ, которые жаловались, что матросы не хотят пить спирт и просят выдавать на лодки вино.

И потом, 50 граммов эквивалента водки — так себе развлечение, особенно если учесть, что в случае палева замполит просто весь мозг выест, а что хуже — запросто можно затовариться грибком. А врачи на наших подводных лодках отсутствовали, это факт. Так что как-то больше верится в то, что гигиенические процедуры краснофлотцы соблюдали, неважно, из какого соображения.

У японцев штатных врачей тоже в экипажах не было, но если лодка выходила на три месяца гонять британцев в Индийский океан, то на борт прикомандировывался врач из медсостава бригады подлодок. Обычно это были фельдшеры в звании мичмана, но это лучше, чем ничего.

Вообще, японские моряки, очень так сильно бахнутые в плане традиций, вряд ли позволили бы себе выглядеть так, как «волки Деница». Там со всеми их кодексами было очень непросто. Конечно, во время похода послабления в плане внешнего вида были, но в порядок себя японцы приводили перед приходом на базу, а не после, как это делали немцы.

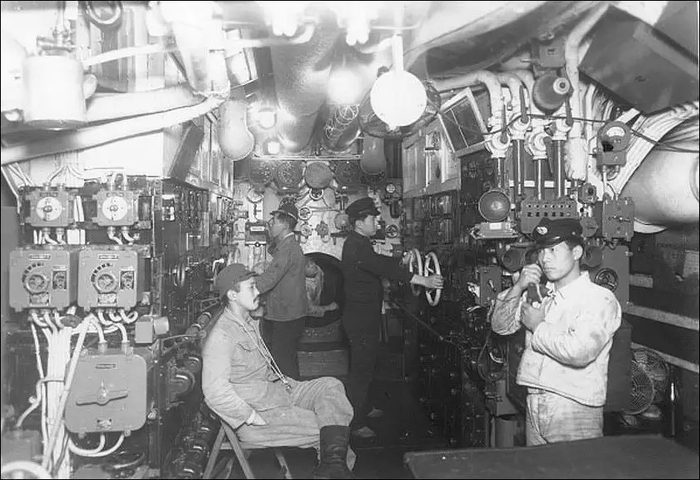

Но принципы и традиции — это хорошо, вот только лучше, когда они еще подкреплены научно-техническим прогрессом. А вот с этим у японцев был порядок.

Японцы создали фреон в качестве хладагента задолго до войны, фирма Daikin оборудовала кондиционерами пассажирский поезд ещё в 1936 году, а в 1938 стала поставлять свои кондиционеры «Мифуджиратор» для подводных лодок императорского флота.

Да, немцам в северных морях кондиционеры были не очень нужны, у наших был Устав, в котором четко было прописано про тяготы и лишения военной службы, а у японцев, которые планировали воевать в очень теплых морях, были и холодильники, и кондиционеры. На взятой в качестве примера I-15 было и то, и другое.

В первую очередь охлаждали и вентилировали аккумуляторные ямы. Перегрев и взрыв аккумуляторов — это всё, финал без шансов. Потому лодки типа I-15 имели две холодильные установки, каждая мощностью 25 000 ккал на фреоне. Этой мощности хватало, чтобы охлаждать не только ямы с аккумуляторами, но и артеллерийские погреба и жилые отсеки.

Плюс в распоряжении экипажа были морозильники для продуктов и отдельный холодильник для офицерского состава.

И это уже в 30-х годах прошлого века. Очевидно, что флот в Японии — это предмет гордости во все времена, потому японские летчики тогда летали на фанерных самолетах, вооруженных пулеметами винтовочного калибра, а моряки имели в своем распоряжении всё, до чего могла додуматься фантазия конструктора.

Заметим, что итальянцы и американцы тоже оснащали свои подводные лодки холодильным оборудованием. Но о них поговорим позже, равно как и о немецких достижениях проекта XXI. Но немцы первую такую лодку выпустили в поход 30.04.1945, а у японцев это всё стало нормой задолго до войны.

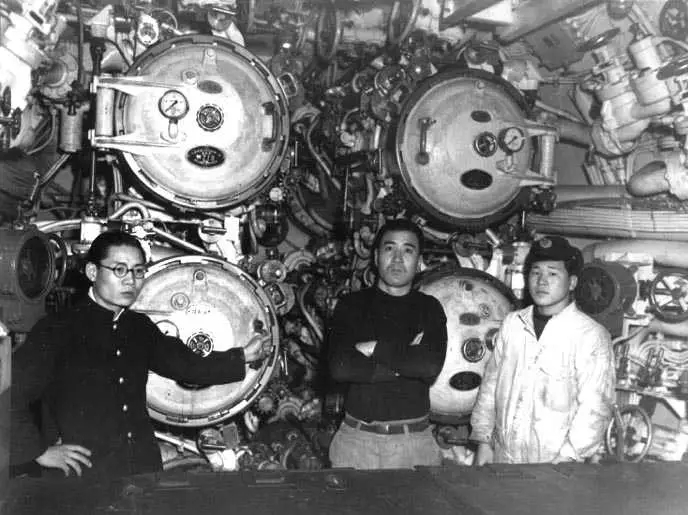

Потому на фото того времени (в отличие от немецких) не встретить раздетых и потных японских моряков. В отличие от немецких.

Конечно, можно предположить, что в интернет просочились только постановочные кадры, но факты наличия холодильников и кондиционеров говорят о том, что подобное могло быть вполне обыденным делом.

Камбуз. Это святое для подводника любой страны место было оборудовано вполне прилично: плита с двумя конфорками, духовым шкафом и пароваркой-рисоваркой. То есть за один отрезок времени можно было сразу приготовить рис, без которого японец не живет, чай и что-нибудь еще, типа мисо-супа.

На лодке с большим числом экипажа устанавливали две таких плиты. На «I-15» камбуз располагался на правом борту, за центральным постом, рядом с офицерской кают-компанией.

Чем питались.

Вот тут действительно интересно. Питалась элита флота (а в Японии подводников именно так и считали) богато, не так, как весь остальной флот: основу рациона, как офицеров, так и рядовых, составлял белый шлифованный рис, в то время как на всём остальном флоте белый рис полагался только офицерам и мичманам. Матросы и старшины должны были питаться лапшой и смесью из 2/3 риса и 1/3 ячменя (перловки).

Так как оборудование позволяло, в поход брали в приличных количествах мясо (говядина, свинина, кролик) и птицу. Без костей. Кроме того, обязательно было рыбное филе и свежие овощи.

Для повседневного употребления шел рис, бобы, лапша, различные маринады, пшеничная мука, соевый соус, уксус, растительное масло, говяжий жир, мисо, соль, сахар, сушёная рыбная стружка, различные соусы, сушёные приправы.

Для дополнительного усиленного пайка брались яйца, консервированное молоко, витамины групп А, В и С.

В качестве основного напитка шел зеленый чай, для разнообразия брали красный, какао, кофе, фруктовые соки.

Касаемо «императорских», то есть алкоголя на борту. Он был, но не выдавался, как у наших или немцев, ежедневно. Скорее, это был метод стимуляции или поощрения.

Понятно, что холодильники не были в состоянии вместить всё необходимое для жизни почти сотни человек в течение 90 дней. Имеется в виду мясо, рыба, свежие овощи и фрукты. Поэтому основную часть свежих овощей составляли лук, батат и корень лотоса, которые хранятся долго и без проблем, а сушеные, маринованные и консервированные овощи составляли изрядную часть провизии. Особенно квашенные и маринованные, это тоже японская традиция.

Но обычные консервы тоже никто не отменял. Тушенка — это как бы классика, она была у всех. Вот только помимо говяжьей японцы использовали в огромных количествах тушеное мясо китов. Кроме того, на борт шли консервы из иваси, скумбрии, угря. Консервировали красный рис и тофу.

Ну и в южных морях японцы легко добывали свежую рыбу. Она зачастую сама падала на палубу, оставалось только собирать и жарить. Жареная летучая рыба – вкусное дело не только с точки зрения японцев. Тур Хейердал и команда плота «Кон-Тики» воздавала этим прекрасным созданиям должное в плане и кулинарной красоты тоже.

Интересное описание еды на подводной лодке можно прочесть в книге «Operation Storm» Джона Джогегана:

Еда была лучшей частью жизни на борту подводных лодок «Сэн-току». Она была намного лучше, чем в Императорской армии Японии, и её было вдоволь.

Рис подавали на каждый приём пищи, а на камбузе даже готовили такие деликатесы, как говяжий язык, варёный угорь и пасту из сладких бобов. В число основных блюд входили жареная рыба, креветки или овощная темпура, бифштекс, свиные котлеты, яйца, маринованный хрен, сушёные водоросли нори, каштаны, свежие апельсины, консервированные персики, груши и ананасы, фруктовые соки или газировка, а также суп мисо на завтрак. Зелёный чай пили в огромных количествах, а кофе — в меньших, хотя он и был доступен.

На ужин подавали лапшу или печенье с молоком. На некоторых подводных лодках Шестого флота даже было мороженое, хотя обычно его готовили для особых случаев, например, для последнего приема пищи перед опасной миссией. На самом деле, после нескольких недель в море один из поваров I-400 решил попробовать блюда попроще, такие как коричневый рис и маринованные сливы.

Бортовой диетолог планировал каждый прием пищи, даже несмотря на то, что свежие овощи закончились к десятому дню плавания. После этого утром, днем и вечером мы ели консервы, добавляя для разнообразия лук. Консервированные овощи были особенно непопулярны, потому что на вкус напоминали песок и золу. Экипаж мог съесть только определённое количество консервированного сладкого картофеля, прежде чем начать жаловаться.

Витамины в бутылках выдавались к каждому приёму пищи, поскольку в длительных плаваниях нередко развивался авитаминоз. Однако настоящая проблема с продовольствием на I-401 заключалась в том, что из-за размеров субмарины на палубу попадало гораздо меньше летучих рыб.

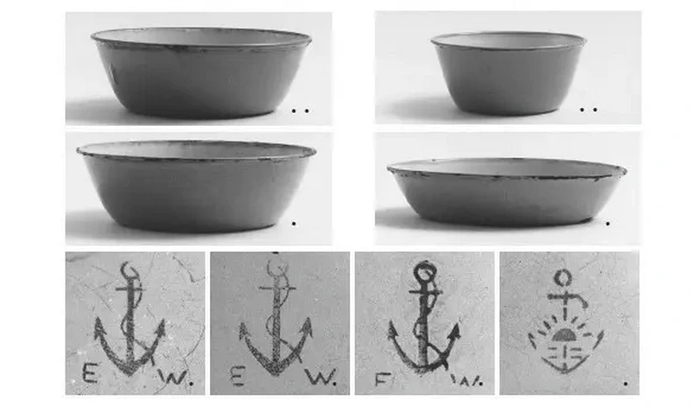

Каждому старшине и матросу японского флота полагался столовый прибор из 4-х предметов, выполненных в национальном стиле

Эти посудины можно разделить по функциональности на:

- глубокая тарелка для супа;

- глубокая тарелка для риса;

- мелкая тарелка для закусок;

- пиала для чая.

Посуда для рядового состава изготавливалась из стали и покрывалась эмалью, посуда для офицеров была фарфоровой. Эмаль была белой внутри и голубой снаружи, на посуде ставился штамп в виде морского якоря, указывающий на принадлежность. Благодаря отсутствию ручек и специально подобранным размерам, комплект посуды легко складывался «матрёшкой» и занимал при хранении минимум места.

По правую руку — тарелка с мисо-супом, без которого японский завтрак — не завтрак. Слева — тарелка с рисом, который вместо хлеба. Тарелка с соленьями посередине, одна на двоих. Чайник с чаем и пиалы в стороне, пока их очередь не настала.

Ну и вот самый что ни на есть классический японский завтрак (такой он последние лет четыреста, а то и больше), перенесенный под воду. Суп-мисо с овощами, рис, какие-нибудь соленья/маринады вприкуску к нему и зелёный чай. Ну и завтрак происходит не на коленках, а за вполне нормальным столом. Для японцев, у которых соответствие нормам, заведенным предками, играло роль психологической поддержки, этот процесс был довольно важен. Фактически трапеза заменяла речь политработника.

Так что мисо, рис, традиционные японские соленья и маринады играли роль поддержки ничуть не хуже деликатесов.

Однако 90 дней – это очень большой срок. Так что во второй половине этого срока сушеные овощи и консервы составляли большую часть рациона японских моряков. Консервированные овощи не были любимы, исключением был консервированный батат, который был не просто съедобен, он был вкусный.

Мясные японские консервы тоже были весьма специфичны на вкус. Большое количество соевого соуса, имбиря и сахара, которое добавлялось при консервировании, делало их своеобразными, но приедались они довольно быстро.

Когда экипажи подводных лодок попадали в сложные условия типа штормов или высокой температуры в тропиках, то люди часто теряли аппетит. Про это уже говорили про наших подводников, японцы ничем не отличались. Правда, при жаре они просто переходили на рис и чай, не дотрагиваясь до деликатесов.

Примеры меню не военного времени, 1940 год. Подводная лодка С-65, патрулирование в Индийском океане:

1.07.

Завтрак: суп соевый (концентрат соевый, сыр соевый, баклажаны, иваси вяленая), лимонный сок со льдом и сгущенкой, лимонад, рис с перловкой.

Обед: тушенка с картофелем, ананас консервированный, какао со сгущенкой, сладкая вода со льдом, хлеб белый с джемом.

Ужин: иваси консервированная с грибами маринованными, сладкая вода со льдом, порция алкоголя (ром), рис с перловкой.

Ночная вахта: суп-лапша пшеничная с грибами.

2.07.

Завтрак: суп соевый, лимонный сок со льдом и сгущенкой, лимонад, рис с перловкой.

Обед: тушенка с картофелем, горчица, мушмула консервированная, ананас консервированный, какао со сгущенкой, сладкая вода со льдом, хлеб белый с джемом.

Ужин: форель консервированная с картофелем, порция алкоголя (ром), рис с перловкой и иваси.

Ночная вахта: суп рисовый с овощами.

12.08.

Завтрак: суп соевый, лимонный сок со сгущенкой, лёд, лимонад, рис белый.

Обед: тушенка сладкая, консервы овощные, рыба вяленая, ананас консервированный, сладкая вода со льдом, рис белый.

Ужин: тушенка сладкая, арбуз, какао со сгущенкой, сладкая вода со льдом, порция алкоголя (ром), хлеб белый, сахар-рафинад.

Ночная вахта: консервы мясные.

Для сравнения: рацион личного состава надводных кораблей. Линкор «Нагато», флагман Императорского флота:

24.05.

Завтрак: суп соевый (концентрат соевый, сыр соевый, лук, рыбные хлопья), редька, маринад соевый, рис с перловкой, чай зеленый.

Обед: карри (говядина, картофель батат, редька, лук, порошок карри), редька, маринад соевый, рис с перловкой, чай зеленый.

Ужин: скумбрия жареная, соус острый, редька квашеная, рис с перловкой, чай зеленый.

25.05.

Завтрак: суп соевый, квашенные овощи, рис с перловкой, чай зеленый.

Обед: рагу (тушенка, лук, баклажаны), хлеб белый, сахар-рафинад, чай зеленый.

Ужин: рыба вареная с корнем лотоса, капуста квашеная, рис с перловкой, чай зеленый.

26.05.

Завтрак: суп соевый, квашения соевые, рис с перловкой, чай зеленый.

Обед: суп мясной (говядина, лук, баклажаны), хлеб белый, масло, сахар-рафинад, чай зеленый.

Ужин: тунец вареный с жареным луком, квашения, рис с перловкой, чай зеленый.

27.05. (воскресенье)

Завтрак: суп соевый, капуста китайская квашеная, рис с перловкой, чай зеленый.

Обед: суп рыбный (хлопья рыбные, сыр соевый, лук), квашения, плов сладкий (рис с перловкой, говядина, батат, тыква, грибы, фасоль, сахар-рафинад), чай зеленый.

Ужин: суп соевый с тунцом, квашения, рис с перловкой, чай зеленый.

Как видите, рацион надводных кораблей разительно отличался от рациона подводников. В пользу последних. Четко видно, что сладкие напитки и сахар — это форма поощрения. Подводникам сладости давали достаточно часто, а на надводных кораблях это явно случалось не так часто, как хотелось бы личному составу. В целом, японцы сахаром даже сейчас не избалованы, так что в те времена это было поощрение или усиленный паёк.

Что еще можно было сказать по поводу рациона японских подводников.

Сейчас мисо-суп обычно делают на курином бульоне. Как было для военных по нормам в то время — на бульоне или просто на воде, сказать сложно. Скорее всего, на воде со всеми остальными добавками. Хорошо, что в мисо можно добавить много чего, главное — чтобы сочеталось.

Сыр соевый или соевый творог? Ну да, тофу. Сложно сказать, что он такое, он тофу. Его у нас уже перестали расшифровывать как соевый сыр или творог, и правильно. Есть такое блюдо у нас – сырники. Которые почему-то делаются из творога. А всё потому, что блюдо украинское, а то, что у нас называется творог, у них называется сыр. И вот вам сырники. Спросите, а как у них наш нормальный сыр именуют? А просто – твёрдый сыр! Вот и с тофу так же.

На лодки тофу брали от души, потому что он идет во многие блюда, но брали в основном консервированный, благо этот непонятный субстрат можно мариновать, солить, сушить – в общем, изгаляться, как только можно.

Яматони. Непременный атрибут японского камбуза. Это тушенка, но тушенка сладкая. Яматони по сути своей — это обычное тушеное мясо коровы, свиньи, курицы, кролика, кита, тюленя, сильно приправленное соевым соусом, имбирём и сахаром.

Мяса на один желудок выделялось не то чтобы много – 180 граммов в сутки. Но если учесть, насколько в Японии мясо – дорогая штука, то да, подводники были на высшем уровне обслуживания в этом плане.

Кстати, рис с перловкой в соотношении 7/3, как на кораблях Императорского флота, сегодня основная пища в японских тюрьмах. А 90 лет назад элиту на линкорах таким кормили. Учитывая, что в непростые времена у простых людей соотношение рис/ячмень было 3/7, а то и 2/8, расклад, наоборот, мог вызвать у попавших на флот только положительные эмоции.

Итого.

Очень интересный дисбаланс в плане обитаемости в сравнении с надводным флотом. Практически во всех обзорах и сравнениях корабли Императорского флота Японии выглядели не очень по сравнению с кораблями других стран-участниц Второй мировой войны. Отмечалась теснота помещений для экипажа и отсутствие достаточного количества квадратных метров на каждого члена экипажа.

Примером могут служить японские эсминцы, которые имели просто ошеломительную дальность действия, отличные ходовые качества, но экипаж, например, зачастую принимал пищу в коридорах за неимением достаточной площади в кубриках. Что говорить, если при стандартном водоизмещении 2700 тонн у 143-метрового эсминца типа «Акидзуки» экипаж был 263 человека! Для сравнения: на современном эсминце «Акидзуки» службу несут 200 человек. И это при том, что современный «Акидзуки» имеет вдвое большее водоизмещение в 5000 тонн и больше в размерах (длина 150 м против 143 м и ширина 18,3 м против 11,2 м). Можно представить, в каком положении оказались японские моряки на эсминцах в ту войну.

На этом фоне подводные лодки выглядели как-то технологично и более современно. И условия жизни на подводных лодках Императорского флота были несопоставимы с условиями жизни на основных классах надводных кораблей.

Всего японскими подводными лодками потоплено 194 корабля и судна общим тоннажем 963 761 брт, в том числе 2 авианосца, 1 эскортный авианосец, 1 тяжелый крейсер, 1 легкий крейсер, 12 эсминцев. Из этого числа 73 судна (353 475 брт) потоплено в Тихом и 121 судно (604 286 брт) – в Индийском океане.

Учитывая, что войну Япония начала с 63 подводными лодками всех типов, вполне себе результат. Можно просчитать зависимость от хорошей еды и спроецировать ее на результат, но нужды в этом нет. Подводные лодки Японии были весьма продвинутыми кораблями, по условиям службы весьма отличными от остальных классов кораблей Императорского флота.

Забрал тут

Ответ на пост «Фобия или идиотизм?»8

А потому что ничего хорошего не ждешь от неизвестного звонка, от вызова в домофон, от стука в дверь. Всегда с вас что-то хотят поиметь. Давно уже отключили домофон, дверной звонок. На телефон установили приложение, блокирующее неизвестные звонки. Да пошли все нахрен!

Самолет «Боинг-747» упал на пригород Амстердама

4 октября 1992 года около Амстердама (Нидерланды) рухнул на жилой квартал транспортный самолет «Боинг-747» израильской компании «Эль Ал». По некоторым данным погибли более 100 человек, однако в официальном сообщении говорилось о 49 погибших.

4 октября 1992 года транспортный самолет «Боинг-747-258F» (ElAl) (борт 4X-AXG) израильской авиакомпании «Эль Ал», выполнявший рейс 1862 из Моррисвилля (США) в Тель-Авив, совершил промежуточную посадку в Амстердаме. На борту находились три члена экипажа и пассажирка, жена сотрудника авиакомпании.

В 17.20 по UTC «Боинг», перевозивший 114 т коммерческих грузов, оторвался от взлетной полосы 01L аэропорта Схипхолл Амстердама.

В 17.27.30, когда самолет находился на высоте 1950 м, произошло невероятное: двигатель № 3 вместе с пилоном отвалился от правого крыла «Боинга», разрушив часть его передней кромки. На этом неприятности не кончились; двигатель № 4 вместе с пилоном также оторвался от правого крыла. Оба двигателя упали в озеро около селения Наарден.

Через несколько минут после взлета командир корабля вышел на связь с диспетчерами аэропорта и сообщил, что у самолета отказали два двигателя. Гидравлическая система № 2 полностью вышла из строя. Командир запросил для приземления полосу 27 в аэропорту Схипхолл. В 17.34 экипаж начал готовиться к экстренной посадке. Пилоты попытались аварийно слить топливо и развернуться на обратный курс, но тяги двух оставшихся турбин не хватило, чтобы дотянуть до ВПП. «Боинг» сначала медленно, затем все быстрее заваливался вправо. Экипаж полностью потерял управление самолетом.

В 17.35.42 «Боинг» с грохотом рухнул на два смежных одиннадцатиэтажных жилых дома в Бейлмер, предместье Амстердама, примерно в 13 км восточнее аэропорта Схипхолл. При падении лайнер задел верхние этажи и взорвался. По свидетельствам очевидцев, обезумевшие от ужаса люди выбрасывались из окон и разбивались о землю. Обломки самолета и здания оказались разбросаны на площади 400x600 м. От «Боинга» остались лишь детали. Столь разрушительные последствия вызваны тем, что на борту «Боинга» было 150 т топлива, от которых не успели избавиться перед аварийной посадкой.

По официальным данным, погибли 49 человек, включая экипаж и пассажира на борту 4X-AXG. В то же время в прессе появлялись куда более страшные цифры - до 250 погибших. В этих домах проживали в основном иммигранты; однако, учитывая воскресный день, многие жильцы находились вне дома. К утру понедельника 5 октября из-под завалов извлекли только 12 тел; 37 человек в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Место трагедии посетила королева Беатрикс.

Эксперты амстердамского аэропорта и израильские официальные лица заявили, что теракт маловероятен, - речь может идти о технических неполадках. Упавший самолет построен в 1979 году, совершил почти 10 тысяч посадок и налетал 44 тысячи часов. По заключению специалистов, он был в хорошем состоянии.

Вероятная причина гибели израильского «Боинга» - разрушение одного из разрыв-болтов, крепящих двигатель к пилону. Эти болты имеют высокую нормативную прочность и могут сломаться лишь при запредельных нагрузках (как, например, во время посадки с убранным шасси). Скорее всего, прочность болта была нарушена из-за усталости металла. На взлете болт сломался и «Боинг» потерял один из четырех двигателей. Затем по неустановленной причине отказала еще одна турбина, и многотонная махина рухнула на город. По результатам расследования катастрофы в США проведена ультразвуковая диагностика разрыв-болтов на всех «Боингах-747». Из 516 проверенных болтов 267 оказались некондиционными, а 27 имели трещины различной глубины.

В ту дождливую ночь, ставшую последней для экипажа разбившегося «Боинга» и для многих жителей общины Бейлмер, никто и не предполагал, что так трагически закончившийся рейс положит начало странной истории, которая затянется почти на семь лет и в конце концов приведет к сенсационным разоблачениям.

Вопросы стали возникать сразу вслед за тем, как примчались пожарные. Место катастрофы сразу оцепили полиция и войска. Едва пожарные успели справиться с огнем, как их выставили за кольцо оцепления. Однако они все же заметили людей, одетых в спецформу, напоминающую скафандры, белого цвета, которые появились вслед за полицейскими и солдатами. Кто эти люди и что они искали на месте трагедии? Если «черный ящик», то зачем им понадобилось облачаться в защитные костюмы? Репортеры, прибывшие на место падения «Боинга», так и не получили убедительного разъяснения по поводу характера груза, следовавшего через Схипхолл в Тель-Авив. Начальство аэропорта молчало, полицейские отделывались маловразумительными фразами, солдатам попросту запретили общаться с журналистами.

Около трех часов ночи в небо поднялся первый «Боинг-747» из целой серии рейсов, срочно организованных американской транспортно-экспедиторской компанией «Юнайтед парсел сервис» («ЮПС»). Вслед за ним с небольшими промежутками взлетели еще несколько «Боингов», - в их полетных заданиях конечным пунктом был указан Тель-Авив. Все они имели на борту неизвестный груз, хранившийся до этого момента на складах авиакомпании «Эль Ал» в Схипхолле. Почему так срочно потребовалось отправить его к месту назначения именно в ночь катастрофы? Рейсы явно не плановые, поскольку стало известно, что полетные карты и задания не подготовлены заранее, а экипажи лихорадочно формировались представителями «ЮПС» из летчиков нидерландской авиакомпании «КЛМ».

Так что же находилось на складах «Эль Ал» в Схипхолле? Что американцы и израильтяне пытались скрыть от голландских журналистов?

К утру следующего дня журналистам дали понять, что беспрецедентная спешка и секретность вызваны тем, что «ЮЛС» занималась перевозкой оружия, в том числе ракет, из США в Израиль через Нидерланды. А поскольку за всей операцией якобы стояло Центральное разведывательное управление США, то становилось понятно, почему прессе сразу ничего не сообщили.

Инцидент с израильским «Боингом» стал постепенно сходить со страниц голландских газет. Власти молчали, так и не ответив ни на один вопрос. «Черный ящик» - расшифровка аудиозаписей, наверное, кое-что прояснила бы, но он бесследно исчез.

С новой силой страсти вокруг катастрофы начали разгораться, по мере того как участились обращения к врачам жителей Бейлмера, а также служащих компании «КЛМ» и грузчиков, работавших на складах, где хранились обгоревшие части и остатки оборудования разбившегося «Боинга-747». Все они жаловались на общее ухудшение самочувствия, боли в желудке, нарушение дыхания. Причину не могли установить ни сами больные, ни осматривавшие их доктора. Число пострадавших достигло 120 человек.

Примерно в середине 1998 года в руки журналистов голландской газеты «НРК Ханделсблад» попал любопытный и одновременно пугающий документ - авианакладная: из нее следовало, что на борту «Боинга», помимо боеприпасов, взрывчатых веществ и огнеопасных жидкостей, находилось 190 литров диметил-метилфосфоната (ДММФ). Это химическое вещество - прекурсор, то есть сырье для изготовления боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа зарин. По оценкам специалистов, такого количества ДММФ хватило бы для производства 270 кг зарина.

Много это или мало? Смертельная для человека доза этого отравляющего вещества при попадании его на кожу или в дыхательные пути равняется одной тысячной доле грамма! По оценкам специалистов Международной организации по запрещению химического оружия, расположенной в Гааге, для использования в оборонных исследованиях, - скажем, для опробования новых видов противогазов или противохимических костюмов - не требуется большого количества зарина. Зато почти три центнера отравы как раз годятся для проведения ее широкомасштабных полевых испытаний.

Теперь стала понятна лихорадочная деятельность «ЮПС»: как можно скорее избавиться от опасного, компрометирующего груза, хранившегося на складах в Схипхолле. В этом были заинтересованы все участники разыгравшейся драмы: и американский отправитель смертельного груза - компания «Солкатроник кемиклз», и экспедиторы из «ЮПС», и израильские получатели. В качестве таковых в авианакладных значился Израильский институт биологических исследований, расположенный в районе Несс-Сиона, в 20 км к югу от Тель-Авива.

Позднее выяснилось, что, кроме ДММФ, на борту «Боинга» находились также емкости с фтористым водородом и изопропанолом. Для изготовления зарина необходимо иметь четыре компонента, - три из них перевозились одним рейсом. Таким образом, можно говорить, что Израиль, не ратифицировавший Международную конвенцию о запрещении химического оружия, продолжал с помощью Соединенных Штатов вести разработки в области создания боевых отравляющих веществ.

Это подтолкнуло журналистов продолжать расследование, которое привело и к другим открытиям. Так, результаты анализа почвы на месте катастрофы показали, что на борту «Боинга» находилось примерно 1000 литров еще одного химического вещества - трибутилфосфата. В таких количествах, как считают голландские специалисты, оно применяется только с одной целью - для получения оружейного урана и плутония. Кстати, в авианакладной трибутилфосфат не фигурировал.

Дело приняло серьезный оборот. Для расследования обстоятельств «бейлмерской трагедии» осенью 1998 года была создана специальная парламентская комиссия. К марту 1999 года в ее распоряжении была уже масса документов и свидетельских показаний; в результате не только полностью подтвердились результаты журналистского расследования, но и вскрыты новые факты, связанные с катастрофой.

Например, оказалось, что загадочные «люди в белом» - это спецподразделение министерства обороны Нидерландов по ликвидации последствий применения химического, биологического и ядерного оружия. Следовательно, военные с самого начала знали, какой груз находился на борту самолета. Им также было хорошо известно об истинных причинах заболеваний среди персонала Схипхолла и жителей Бейлмера. Это подтвердил представитель военного ведомства Нидерландов. Когда журналисты спросили его, что шесть с половиной лет предприняло министерство обороны для компенсации нанесенного здоровью людей ущерба, офицер ответил: «Почти ничего. - И, подумав, добавил: - Так нас просили американцы».

Правду скрывали отправитель и экспедитор опасного груза, перевозчик, начальство аэропорта Схипхолл, голландские военные.

Теперь на месте падения самолета в память о погибших стоит монумент, у которого каждый год в день и час катастрофы собираются их родные и близкие, а также те, кто в тот октябрьский вечер 1992 года оказался свидетелем трагедии, навсегда изменившей привычный ход жизни в тихом пригороде столицы Нидерландов.

«100 великих авиакатастроф», Игорь Анатольевич Муромов, 2004г.

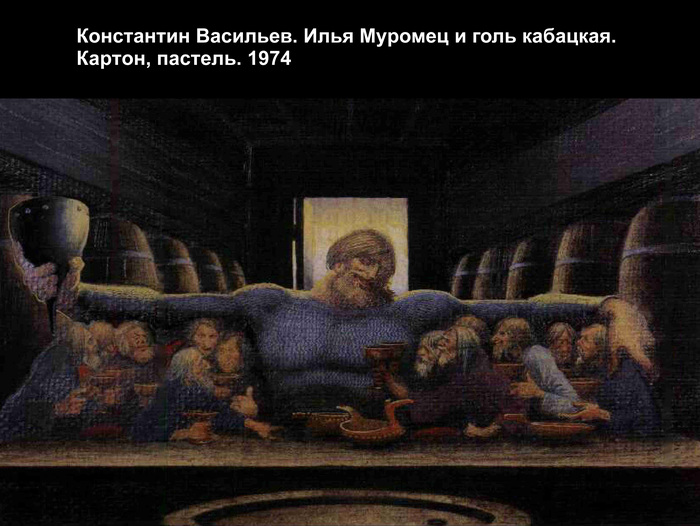

К. Васильев "Илья и голь кабацкая"

Славныя Владымир стольнёкиевской

Собирал-то он славный почестен пир

На многих князей он и бояров,

Славных сильных могучих богатырей;

А на пир ли-то он не позвал

Старого казака Ильи Муромца.

Старому казаку Илье Муромцу

За досаду показалось-то великую,

Й он не знает, что ведь сделати

Супротив тому князю Владымиру.

И он берет-то как свой тугой лук розрывчатой,

А он стрелочки берет каленыи,

Выходил Илья он да на Киев-град

И по граду Киеву стал он похаживать

И на матушки Божьи церквы погуливать.

На церквах-то он кресты вси да повыломал,

Маковки он залочены вси повыстрелял.

Да кричал Илья он во всю голову,

Во всю голову кричал он громким голосом:

«Ай же, пьяници вы, голюшки кабацкии!

Да и выходите с кабаков, домов питейных

И обирайте-тко вы маковки да золоченыи,

То несите в кабаки, в домы питейные,

Да вы пейте-тко да вина досыта».

В этой картине художник изображает как бы себя, переносясь вместе со своими друзьями в те стародавние времена, когда сильные богатыри садились после тяжелых сражений за стол дубовый, чтобы отведать браги медовой, поесть сытно да порассказать о своих подвигах ратных. Художник смело отождествляет себя с гигантом-богатырем, который раскинул руки и объял ими всю «голь кабацкую». В лицах мужиков, которые тесно прижимаются друг к другу легко можно угадать лица друзей художника – Олега Шорникова, Анатолия Кузнецова, Геннадия Пронина. В руке гиганта-богатыря шлем огромный, полный вина. Этим вином весь белый свет напоить можно. В открытом, улыбчивом лице богатыря читается: «Вот он, весь я перед вами. Берите от щедрот моих». Работа была написана для былинного цикла в 1974 г. в технике гуашь.

Как защитить квартиру от мошенников: рабочие способы

С каждым годом схемы квартирных мошенников становятся все изощреннее. Очень болезненная тема для многих, особенно для тех, у кого есть пожилые родители или родственники. Если уж Лариса Долина и Андрей Бебуришвили попались на развод, то что говорить об обычных людях. Как же защитить себя и своих близких от потери жилья?

Стандартные способы защиты

Самый обычный и стандартный способ — подать заявление в МФЦ или через портал Росреестра о внесении записи о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя.

Еще один способ — изготовить УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись), внести свои данные в ЕБС (Единую биометрическую систему) и подать в Росреестр заявление: «Прошу требовать проверку моей личности через ЕБС при любых сделках».

НО! Такая защита не сохранит ваше имущество/имущество ваших близких, когда вы или ваши родственники находятся под мощным непрерывным психологическим давлением мошенников, и необходимо действовать быстро и оперативно!

Поверьте — они очень профессиональны и держат жертву «за горло», запугивая утратой всего, не давая возможности поговорить с кем-то из близких или родственников!

Способ №1: Дарение доли квартиры

В квартире вашей или вашего родственника сделать дарение доли размером 6 кв. м на кого-то из родственников или близких.

Почему именно 6 кв. м? Меньше нельзя из-за ограничений, предусмотренных п. 1.1 ст. 30 ЖК РФ: «Собственник жилого помещения не вправе совершать действия, влекущие возникновение долей в праве собственности на это помещение, если в результате таких действий площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников, составит менее шести квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого сособственника».

Стоимость оформления

Договор дарения оформляется только у нотариуса. Удостоверение договора дарения в СПб будет стоить максимум 28 000 рублей:

Федеральный тариф: 0,5% от суммы договора, но не более 20 000 рублей

Региональный тариф: 8 000 рублей

Госпошлина

Согласитесь, лучше отдать за нотариальное удостоверение, чем потерять недвижимость!

Плюсы:

Собственность становится общей — ст. 244 ГК РФ

Для продажи квартиры целиком нужно участие всех собственников — следовательно, вы или ваш родственник, который будет находиться под влиянием мошенников, обязан будет уведомить вас о предстоящей сделке, и будет время его вразумить! (ст. 246 ГК РФ)

Для продажи доли необходимо уведомить вторую сторону — даже если вы или ваш родственник решит продать свою долю отдельно, то обязан уведомить второго собственника квартиры в силу ст. 250 ГК РФ. При этом продажа такой доли опять же должна быть оформлена нотариально!

Расторжение договора дарения возможно либо по соглашению сторон, либо по суду — это тоже время!

Недостатки:

Человеческий фактор — вы можете поссориться с тем человеком, на кого оформили долю по договору дарения, и вернуть свое имущество получится только по суду

Риск смерти одаряемого — если с одаряемым случился несчастный случай, то ваша подаренная доля превращается в наследственное имущество. Для защиты следует в договоре дарения предусмотреть пункт о праве дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого (п. 4 ст. 578 ГК РФ)

Банкротство одаряемого — если против одаряемого подали иск о признании банкротом, следовательно, имущество, полученное одаряемым, может быть реализовано конкурсным управляющим

Налогообложение — если одаряемый не является близким родственником, он должен будет заплатить подоходный налог 13%

Вывод: схема рабочая, но надо понимать, кому собираетесь дарить! Между близкими родственниками — более чем рабочая.

Способ №2: Оформление права залога (ипотеки) на квартиру

В данной схеме не происходит перехода права собственности на квартиру или долю квартиры, но возникает обременение, которое блокирует возможность быстрой продажи квартиры!

Что такое договор залога (ипотеки)?

Договор залога недвижимости (ипотеки) — это соглашение, по которому кредитор (залогодержатель) получает право преимущественного удовлетворения требований из стоимости заложенной недвижимости при неисполнении должником обязательств (Статья 334 ГК РФ). При этом залогодатель ограничивает свое право распоряжаться имуществом без согласия залогодержателя!

Простыми словами: Ваш родитель ограничивает свое право продать квартиру в вашу пользу взамен взятых у вас в долг 10 000 рублей (сумма здесь не принципиальна)!

Как это работает:

Договор залога(ипотеки) подлежит обязательной регистрации в Росреестре, согласно ст Статье 339.1 ГК РФ. После регистрации договора залога (ипотеки) в выписке ЕГРН на квартиру в графе «ограничения (обременения)» появится запись об ограничении в силу договора ипотеки.

Для снятия обременения необходимо заявление залогодержателя об исполненных обязательствах и заявление в Росреестр о снятии ограничения.

Плюсы:

Не переходит право собственности на квартиру или на долю в квартире

Ограничение регистрируется в вашу пользу — без вашего согласия квартиру не продать и не заложить в другую кредитную организацию!

Простое оформление — договор можно оформить в простой письменной форме, не требует обязательного нотариального удостоверения (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) см ст. 339 ГК РФ

Формальная сделка — ввиду небольшой суммы обеспечения, предусмотренной договором, погасить договор залога можно сразу после подписания обычным банковским переводом

Низкая стоимость — госпошлина для физлиц при регистрации договора ипотеки составляет 1000 рублей

Недостатки:

Согласие на снятие обременения — для снятия обременения в Росреестре требуется заявление залогодержателя, в противном случае только по суду

Наследование — права в силу договора ипотеки наследуются наследниками залогодержателя

Выводы

Я предоставил вам два варианта, как можно обезопасить свое имущество и имущество ваших близких. Да, обе схемы не без недостатков, но они абсолютно решаемы на этапе подготовки и планирования.

Основное достоинство обеих схем — контроль со стороны второго человека. По сути, как двойная аутентификация!

Таким образом для мошенников создаются определенные препятствия со стороны третьих лиц, а также дополнительная проверка и контроль со стороны нотариуса, что не вкладывается в парадигму мошенников о быстрой сделке!

Используя данные схемы, в отличие от классических методов, которые предлагает законодательство РФ, ваше имущество и имущество ваших близких точно не уйдет в пользу мошенников, а в принципе это и требуется!

Позаботьтесь о защите своего имущества и имущества своих близких уже сегодня!

ВАЖНО: Данная информация носит ознакомительный характер и не заменяет персональную юридическую консультацию.

Очень интересно Ваше мнение - оставляйте комментарии. Какие способы защиты от мошенников знаете Вы?