Счастье не в деньгах? Что такое парадокс Истерлина

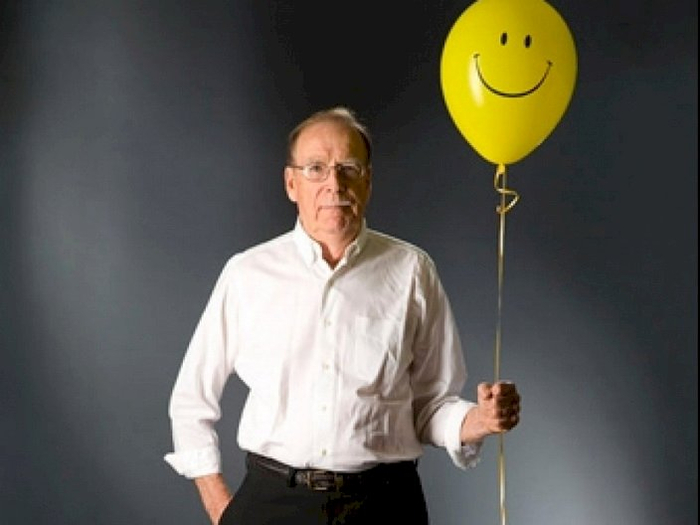

«Не в деньгах счастье» - говорит известная поговорка. «А в их количестве» - добавляет остроумный народ. Так или иначе, деньги кажутся нам залогом обеспеченной, спокойной, успешной и счастливой жизни. Впрочем, многочисленные исследования показали, что уровень счастья далеко не всегда зависит от роста доходов и благосостояния. Один из авторов такого исследования – Ричард Истерлин – вывел парадокс, который был назван его именем.

Он свидетельствует, что по мере роста доходов человек испытывает всё большую удовлетворённость жизнью… но до определённого предела. Когда доходы достигают этого предела, человек перестаёт чувствовать себя более счастливым, даже если денег становится больше. Этот же закон действует и на уровне государств: в богатых и развитых странах население чувствует себя ненамного более счастливым, чем в умеренно развитых и даже бедных странах; жители некоторых бедных стран удовлетворены жизнью даже больше, чем граждане богатых стран.

Самое интересное состоит в том, что однозначного объяснения этого парадокса нет. Есть лишь предположения. Одно из них указывает на то, что счастье каждого отдельного человека не сводится к финансовым успехам и даже материальному благополучию в целом. Для многих людей определяющим фактором счастья является возможность строить свою личную жизнь, заниматься любимым делом, а для этого нужно очень много свободного времени. Богатые люди слишком много работают, и зачастую у них не остаётся времени, чтобы посвятить его себе. Кроме того, богатые и успешные страны – это чаще всего государства с крупной индустрией, которая негативно сказывается на экологии и, следовательно, на здоровье жителей.

Ещё одно предположение утверждает, что разгадка кроется в факторе выживания. Когда бедному человеку грозят голод, холод, шанс остаться без крыши над головой, тогда любой, даже небольшой финансовый успех вызывает душевный подъём. А если доходы человека таковы, что их хватит на удовлетворение базовых потребностей на много лет вперёд, то и смысл в дальнейшем накоплении денег не усматривается. Есть фраза, которую приписывают Биллу Гейтсу: «Счастье не в деньгах. Сейчас, когда у меня 50 миллионов долларов, я чувствую себя таким же счастливым, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов». Всё верно. Разница между тысячей и двумя тысячами в кармане очень заметна, а вот разница между 48 и 50 миллионами долларов практически не ощутима.

Тут, конечно, можно возразить: потребности разных людей очень различны. Есть немало тех, желания и амбиции которых отнюдь не ограничиваются пищей, жильём и продолжением рода. Так, если человек испытывает потребность заниматься наукой или творчеством, то денег на это нужно гораздо больше, чем тому, кто не имеет никаких потребностей, кроме базовых. У таких людей рост доходов может очень долго, практически всю жизнь, вызывать ощущение счастья: добавление каждой новой купюры приближает их к исполнению заветной мечты. Не последнюю роль в этом играет уровень образования, а также особенности национальной культуры.

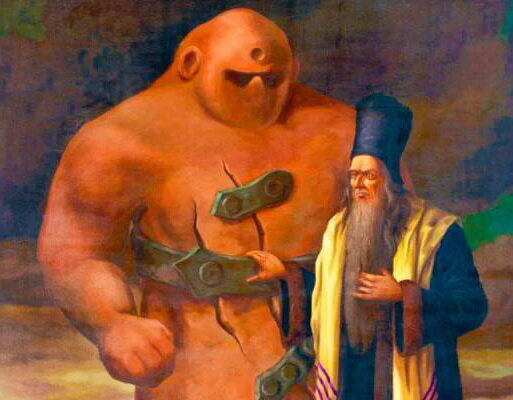

Есть и ещё одно предположение. На ощущение счастья или несчастья влияет такое древнее чувство, как зависть. Точнее, чувство превосходства и доминирования. К примеру, миллионер в окружении миллиардеров чувствует себя неудачником. Ведь каждый из миллиардеров может его легко разорить или заставить плясать под свою дудку, поставить под свою зависимость. В то же время скромный владелец маленького сельского магазинчика имеет в своей округе статус олигарха и сам чувствует себя таковым: ведь остальные жители деревни живут куда беднее его. Он может ощущать себя практически богом или демиургом, ведь его магазинчик снабжает деревню всем необходимым, и от него все зависят.

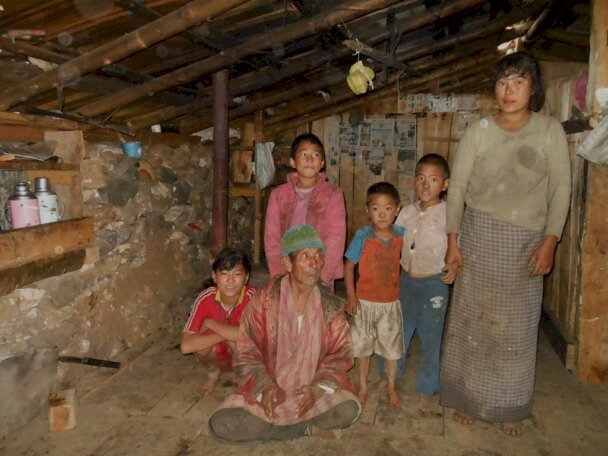

Так что, выходит, счастье и удовлетворённость жизнью во многом не зависят от экономического благополучия. Все эти соображения привели к появлению так называемой «экономики счастья». Пока что она остаётся преимущественно увлечением исследователей, однако в маленьком и не особо богатом государстве Бутан правительство взяло её на вооружение; там существует даже министерство счастья. По официальным данным этого министерства, уровень счастья в Бутане является одним из самых высоких в мире, несмотря на сильную экономическую отсталость. Впрочем, бутанских чиновников подозревают в том, что большинство данных в отчётах они просто «рисуют», а действительное качество жизни простого народа чудовищно низкое.

А вот моя статья об историческом событии, которое стало началом нового общественного устройства в мире: