Несмотря на сравнительно слабое развитие промышленности в России, необходимость создания фабричного законодательства понималась правительством уже в середине 19 в. Начиная с комиссии 1859 г., пересматривавшей устаревший и уже в то время не отвечавший требованиям жизни устав о промышленности, все последующие комиссии, разрабатывавшие вопрос регулирования найма рабочих, предлагали ограничение работы детей, подростков и женщин.

В исследовательской литературе комиссии по разработке проектов трудового законодательства известны по именам возглавлявших их деятелей: комиссия Штакельберга (1859 – 1862 гг.), комиссия Игнатьева (1870 – 1872 гг.), комиссия Валуева (1874 – 1875 гг.). Проекты, разработанные всеми этими комиссиями, не получили законодательной санкции и, если не считать правила о десятичасовой работе в день в ремесленных заведениях, установленного ещё при Екатерине II в 1785 г., до начала 19 в. остающегося «мёртвой буквой», то первым шагом в фабричном законодательстве следует признать закон 1 июня 1882 г. «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах», изданный с подачи министра финансов Н. X. Бунге.

Законы 1882 и 1885 гг.

Закон 1 июня 1882 г. устанавливал запрет на работу детей до 12 лет, для детей 12 - 15 лет ограничивал время работы 8 часами в день (притом не более 4 часов без перерыва) и запрещал ночную (от 9 часов вечера до 5 часов утра) и воскресную работу, а также запрещал применение детского труда во вредных производствах. Владельцы предприятий должны были «предоставлять возможность» детям, не имевшим свидетельства об окончании по меньшей мере одноклассного народного училища или приравниваемого к нему учебного заведения, посещать школы не менее 3 часов в день или 18 часов неделю.

Первоначально предполагалось распространить закон о работе детей на все промышленные заведения, но Государственный совет признал более осторожным на первое время ограничить сферу его действия фабриками. Закон должен был войти в силу с 1 мая 1883 г., но по просьбе московских фабрикантов введение его было отсрочено до 1 мая 1884 г., причём ещё два года по разрешению министра финансов допускались «в случае надобности» работа детей 10 - 12 лет и ночная работа (не более 4 часов) детей 12 - 15 лет.

Одновременно с этим был основан институт фабричной инспекции для наблюдения за выполнением закона и назначены главный инспектор (Е. Н. Андреев) и два окружных, в Москве (профессор И. И. Янжул) и во Владимире (доктор П. А. Песков), занимавшиеся на первых порах изучением фабричного быта. Вслед за тем был издан закон 12 июня 1884 г. о школьном обучении детей, а также было сделано первое изменение в законе 1882 г., допускавшее шестичасовую непрерывную работу детей вместо восьмичасовой, по четыре часа с перерывом. Тогда же состав инспекции был увеличен до девяти окружных с десятью помощниками. Хотя надзор инспекции распространялся только на европейскую часть Российской империи, тем не менее, недостаточность её состава заставила прибегнуть к помощи акцизных надзирателей, на которых был возложен надзор на фабриках, уплачивавших акцизные сборы.

Следующим был закон от 3 июня 1885 г. «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах». По нему воспрещалась ночная работа подростков до 17 лет и женщин на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках. Вступил в силу с 1 октября 1885 г. Министр финансов мог распространять действие закона и на другие отрасли, но это было сделано ещё только для вредных работ в фарфоровом и спичечном производствах. В 1897 г. закон был распространён также на все текстильное производство, то есть дополнительно на предприятия льняной промышленности и по обработке смешанных тканей (хотя в административном порядке это было установлено ещё с марта 1886 г.).

Законы 1882 и 1885 гг. имели значение временных правил; министру финансов было предоставлено право внести в Государственный совет окончательные предположения через два и три года. Этот срок был продолжен до 1890 г. Законопроект, внесённый в 1890 г. министром финансов И. А. Вышнеградским, несколько ослаблял значение первоначальных законов. Малолетних рабочих отныне могли, «когда по роду производств это окажется необходимым», привлекать к работе 9 часов в две смены по 4,5 часа. В стеклянном производстве разрешалось даже ставить малолетних на 6 часов ночной работы. Законодательно определённое ночное время в определённых случаях было сокращено до промежутка с 10 часов вечера до 4 часов утра. Этот закон («Об изменении постановлений о работе малолетних, подростков и лиц женского пола на фабриках, заводах и мануфактурах и о распространении правил о работе и обучении малолетних на ремесленные заведения») был принят Государственным советом и высочайше утверждён 24 апреля 1890 г.

Закон 1886 г.

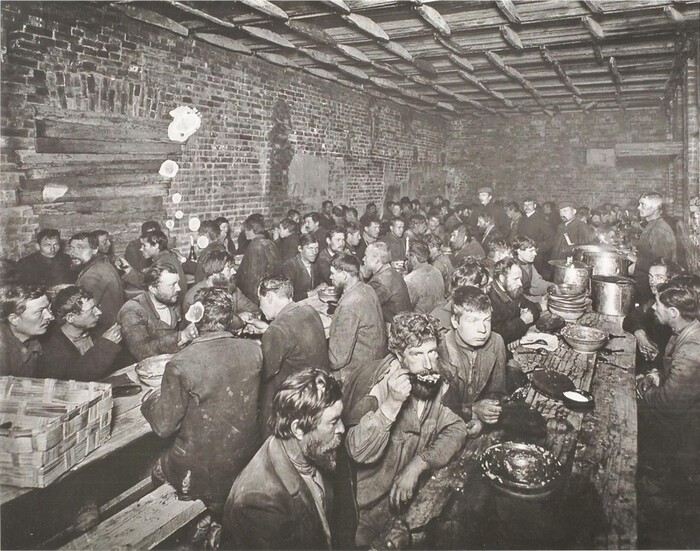

Введение только что названных законов совпало с промышленным кризисом, а так как никаких правил, регулирующих взаимные отношения предпринимателей и рабочих, в российском законодательстве не существовало, то этот кризис особенно тяжело отразился на рабочих. Чрезвычайное разнообразие установившихся на фабриках порядков, дававших широкий простор произволу, привело на фабриках Владимирской и Московской губерний к крупным беспорядкам, потребовавшим вмешательства военной силы.

Вскоре после этого был издан закон 3 июня 1886 г. Он состоял из двух частей: общие правила найма, распространяющиеся на всю Российскую империю, и «особые правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих», представляющие частью развитие сказанных правил, частью же новые постановления, непосредственно связанные со вновь образованными органами надзора - губернскими и столичными присутствиями по делам фабричного законодательства.

Законом 1886 г. устанавливался порядок найма и увольнения рабочих: каждому рабочему в течение недели выдавалась стандартная расчётная книжка, и принятие её рабочим считалось актом заключения договора о найме на условиях, изложенных в книжке. Регулировался ряд важных аспектов взаимоотношений администрации предприятий с рабочими. В частности, запрещалось расплачиваться с рабочими условными знаками, хлебом, товаром и иными предметами (кроме купонов), а также брать с рабочих проценты за деньги, выданные им в долг. Запрещалось взимать с рабочих плату за врачебную помощь, освещение мастерских и использование орудий производства. Упорядочивалась деятельность харчевых лавок для снабжения рабочих важнейшими продуктами: фабричная инспекция ограничивала ассортимент товаров и утверждала расценки.

С рабочих разрешалось взыскивать штрафы только «за неисправную работу», «за прогул» и за «нарушение порядка»; разъяснялась сущность этих поводов и устанавливались максимальные размеры штрафов. Общая сумма штрафов к расчёту не могла превышать трети заработка рабочего. Перевод штрафных денег в прибыль запрещался, составлялся особый штрафной капитал, который можно было расходовать только на пособия рабочим. Устанавливалась ответственность фабрикантов за нарушение правил (штрафы или судебное разбирательство). На фабричную инспекцию возлагались задачи контроля за соблюдением всех правил, регулирующих трудовые отношения, рассмотрения жалоб рабочих и урегулирования конфликтов, а также рассмотрение и утверждение такс, табелей, расписаний и правил внутреннего распорядка на фабриках и заводах.

Первоначально особые правила были введены только в наиболее развитых в промышленном отношении губерниях - Санкт-Петербургской, Московской и Владимирской, причём только в них и были образованы учреждения (Присутствия) по трудовым законодательным делам с одновременным увеличением состава инспекции на 10 помощников окружных инспекторов; затем они постепенно были распространены на все остальные губернии. В 1891 г. они были введены в Петроковской и Варшавской губерниях, причём Варшавский округ разделили на два, и число инспекторов увеличено было на одного окружного и пять помощников.

Законом от 14 марта 1894 г. «О преобразовании фабричной инспекции и должностей губернских механиков и о распространении действия правил о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих» применение особых правил было распространено на 13 новых губерний, а вся структура инспекции изменена. Должности главного инспектора и 10 окружных упразднены: в 18 губерниях, на которые распространялось действие особых правил, были назначены старшие инспектора и при них большее или меньшее число участковых инспекторов; остальные 42 губернии составили 42 участка, из которых каждым заведовал инспектор, подчиняясь непосредственно департаменту торговли и мануфактур.

При департаменте были учреждены три должности ревизоров, а для подготовки инспекторов по труду основан институт кандидатов (10 лиц), распределяемых, смотря по требованиям, по наиболее промышленным губерниям. Для облегчения государственных расходов на содержание трудовой инспекции были упразднены должности губернских механиков, паровые котлы обложены особым налогом и наблюдение за ними возложено на инспекторов. Через два года особые правила закона 1886 г. были распространены ещё на восемь губерний, а в следующем 1897 г. - на все прочие губернии Европейской России и Царства Польского, одновременно с изданием закона 2 июня того же года, положившего начало нормировке рабочего времени подростков и взрослых рабочих.

На горные заводы и промыслы (добыча полезных ископаемых), находящиеся в ведении министерства земледелия и государственного имущества, правила, регулирующие время и продолжительность работы и закон 1886 г., были распространены в 1892 г. сначала в европейской части Российской империи, а затем повсеместно. Для горных промыслов учреждение по делам фабричного законодательства заменялись учреждениями по горнозаводским делам при шести горных управлениях; обязанности старших инспекторов были возложены на начальников горных управлений, обязанности участковых инспекторов - на окружных горных инженеров.

Закон 1897 г.

2 июня 1897 года, после долгой истории проектов и дебатов, был принят закон «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской промышленности». Этим законом было введено ограничение времени рабочего дня на фабриках и заводах 11,5 часами для мужчин, а в случае работы в ночное время, а также в субботу и перед праздниками - 10 часами. Для женщин и детей было установлено ограничение рабочего дня в 10 часов. Закон также запрещал работы в воскресенье и устанавливал 14 обязательных праздников (в 1900 г. к ним было добавлено ещё 3 дня). По «взаимному соглашению» рабочие могли работать в воскресный день взамен будничного. Вместе с тем сверх установленного этим законом рабочего времени можно было вводить ещё и сверхурочные работы по особому договору.

Закон вступил в силу с 1 января 1898 г. и был разом распространён на 60 губерний Европейской России и охватил все промышленные заведения и горные промыслы, частные и казённые заводы (хотя на практике на казённых заводах уже и так в основном был установлен более короткий рабочий день). Установленная продолжительность рабочего дня во Франции в тот период составляла 12 часов, в Англии, Германии, Соединённых Штатах, Бельгии она не ограничивалась, в Италии 12-часовое ограничение существовало только для женщин. Норма ниже российской была только в Австрии (11 часов) и в Швейцарии (10,5 часов). Предупреждая нежелательные для экономики массовые выступления рабочих, правительство распорядилось расширить кадры фабричных инспекций, чтобы защищать их права.