Революция, рост и падение: загадка советского пути (часть 3-я)

Всех приветствую! В предыдущих частях мы разобрались, как СССР совершил индустриальный рывок, а потом создал систему стимулов, которая подавляла любые инновации. Сегодня поговорим о том, как эти противоречия привели к системному кризису, который уже нельзя было решить простым увеличением производства.

Предел роста: когда планы важнее результата

Вспомним премии за выполнение плана. К 1970-м годам эта система окончательно скатилась в абсурд. Результат реформы: машиностроение за 10 лет увеличило выпуск в денежном выражении в 2,6 раза, а в натуральном — всего на 50%! То есть станков стало больше в полтора раза, а денег за них брали в два с половиной раза больше.

Но у советских предприятий - потребителей и выбора то не было. В условиях хронического дефицита и прикрепления потребителей к производителям можно было накручивать цены сколько угодно. Получался замкнутый круг, чем дороже делали продукцию, тем легче было выполнять план в рублях.

К 1983 году СССР на единицу национального дохода тратил:

- нефти в 2,2 раза больше, чем США

- стали — в 3 раза больше

- цемента — в 2,9 раза больше

Не потому что у нас были плохие технологии (хотя и это тоже), а потому что система мотивировала УВЕЛИЧИВАТЬ затраты, а не снижать их.

Логика была железная, чем больше потратил на производство — тем выше можешь установить цену. Чем выше цена каждого изделия — тем меньше их нужно сделать для выполнения плана в рублях. Получался своеобразный экономический мазохизм - чем хуже работаешь, тем легче живется.

Еще в 1920 году австрийский экономист Людвиг фон Мизес предсказал эту проблему в своем "калькуляционном аргументе": без рыночных цен у плановиков нет возможности понять, что действительно нужно экономике. Советские теоретики долго спорили с Мизесом, но к 1970-м стало ясно — старик оказался прав.

Самое трагикомичное — история с девятой пятилеткой (1971-1975). Работу над ней начали в начале 1968 года, а утвердили только в конце 1971-го. Первый год пятилетки уже прошел, а план еще обсуждали.

Почему так долго? Потому что математика не сходилась. Министерства требовали ресурсов на 200 миллиардов рублей больше, чем их было в природе. Госплан пытался всех "помирить", но как говорится - "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

И при всем этом сам план включал в себя около 90 тысяч показателей! Представляете масштаб бюрократического безумия? В 1971 году коллегия Госплана провела 21 заседание только по пятилетке — практически каждые две недели сидели и меняли расчеты.

Венгерский экономист Янош Корнаи описал главную болезнь плановых экономик одним словом — дефицит. В капитализме рост производства ограничивается спросом или деньгами. В СССР — только нехваткой материалов.

Почему? Потому что деньги всегда можно было "выбить" из бюджета или взять льготный кредит. Банкротств не было — ведь работающее предприятие хоть что-то производит, а закрытое вообще ничего. Поэтому все предприятия жили в режиме "мягких бюджетных ограничений" и требовали все больше ресурсов.

Так к концу 1980-х средний возраст промышленного оборудования вырос до 26 лет против 16-20 в США. Доля оборудования старше 20 лет увеличилась с 8% до 14%. Новые заводы строили, но рабочей силы на них не хватало. Старые работали на изношенном оборудовании, а о реконструкции можно было только мечтать, останавливать нельзя — план же.

Академик Юрий Яременко объяснил системный кризис через концепцию "качественных" и "массовых" ресурсов. Качественные (высокотехнологичные материалы, точное оборудование, квалифицированные кадры) десятилетиями шли в ВПК и космос. Остальные отрасли приспособились работать с тем, что осталось.

К примеру, даже сложно было снабдить сельское хозяйство современной техникой. Новые комбайны и тракторы могли выйти из строя за пару месяцев, потому что не было ни квалифицированных механиков, ни качественного масла. Система породила технологическую шизофрению: одни отрасли жили в XX веке, а другие из XIX еще не вышли.

Получался порочный круг: низкотехнологичные отрасли требовали больше первичных ресурсов, для добычи которых нужны были высокие технологии. Как итог, качественные ресурсы тратились на обеспечение работы отсталых производств, но обходным путем.

Неизбежный финал

К 1980-м стало ясно: система исчерпала свой потенциал. Методы, которые обеспечили индустриальный рывок 1930-х, к 1970-м превратились в смирительную рубашку.

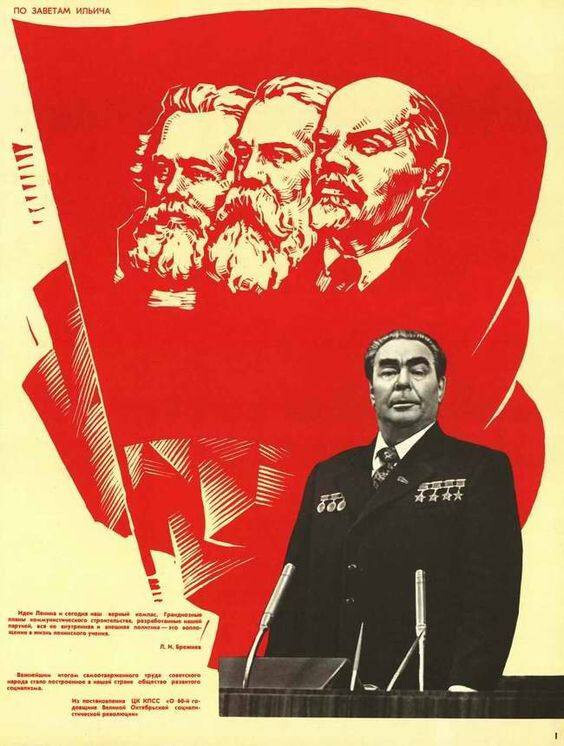

Любые попытки реформ только ухудшали ситуацию. Половинчатые меры создавали новых игроков, которые начинали тянуть одеяло на себя еще активнее. Как говорил Брежнев про косыгинскую реформу: "Реформа, реформа... Кому это надо? Работать нужно лучше, вот и вся проблема".

Но проблема была не в том, что люди плохо работали. Проблема была в том, что система мотивировала работать неправильно.

СССР стал жертвой собственного успеха. Страна, которая хотела построить самое рациональное общество в мире, создала самую иррациональную экономику. Но это был не случайный сбой — это была закономерность, заложенная в основе системы.

Экстенсивный рост имеет свой предел. Можно согнать крестьян с земли один раз, можно выкачать природные ресурсы, можно мобилизовать все силы страны. Но что делать дальше?

Накопившиеся противоречия требовали кардинальных решений. В следующей серии постов мы разберем, как Михаил Горбачев попытался реформировать нереформируемое и, почему перестройка вместо обновления системы ускорила ее крах. Готовьтесь — впереди история о том, как благие намерения привели к необратимым последствиям!

Не забывайте подписываться на мой телеграм канал, там еще больше контента.

Рейтинг российских городов по зарплатам

1 Новый Уренгой 5,86 167,6

2 Салехард 5,57 159,3

3 Южно-Сахалинск 5,25 150,2

4 Анадырь 4,97 196,7

5 Москва 4,78 174,1

6 Сургут 4,66 129,2

7 Магадан 4,63 149,2

8 Якутск 4,63 113,2

9 Красногорск 4,59 129,6

10 Химки 4,45 125,6

11 Одинцово 4,43 125,3

12 Ханты-Мансийск 4,40 122,0

13 Санкт-Петербург 4,38 122,9

14 Тюмень 4,31 97,5

15 Казань 4,24 91,4

16 Мурманск 4,13 117,7

17 Иркутск 4,11 94,9

18 Екатеринбург 4,00 97,5

19 Нижневартовск 3,94 109,3

20 Петропавловск-Камчатский 3,90 143,5

21 Домодедово 3,90 110,1

22 Нарьян-Мар 3,87 113,0

23 Владивосток 3,85 107,6

24 Мытищи 3,83 108,3

25 Набережные Челны 3,75 80,8

26 Нижний Новгород 3,69 86,5

27 Новокузнецк 3,65 80,5

28 Череповец 3,62 96,8

29 Томск 3,62 84,4

30 Тула 3,62 84,4

31 Челябинск 3,61 80,1

32 Новосибирск 3,58 88,2

33 Кемерово 3,57 78,9

34 Магнитогорск 3,56 79,0

35 Красноярск 3,55 91,5

36 Хабаровск 3,52 99,2

37 Липецк 3,51 75,7

38 Ижевск 3,51 78,8

39 Уфа 3,50 79,4

40 Комсомольск-на-Амуре 3,49 98,2

41 Самара 3,41 75,8

42 Омск 3,39 73,1

43 Пермь 3,37 82,3

44 Белгород 3,36 72,7

45 Тольятти 3,34 74,2

46 Новороссийск 3,33 84,5

47 Старый Оскол 3,31 71,5

48 Курган 3,30 73,4

49 Кызыл 3,26 74,3

50 Ростов-на-Дону 3,26 78,7

51 Великий Новгород 3,26 72,5

52 Тверь 3,25 74,4

53 Йошкар-Ола 3,25 71,6

54 Краснодар 3,24 82,2

55 Благовещенск 3,22 82,7

56 Оренбург 3,21 71,5

57 Нижний Тагил 3,21 78,1

58 Чебоксары 3,18 67,5

59 Ярославль 3,15 71,9

60 Архангельск 3,13 85,0

61 Воронеж 3,10 73,4

62 Киров 3,10 69,2

63 Калуга 3,06 74,5

64 Рязань 3,05 70,9

65 Саратов 3,01 64,1

66 Абакан 3,00 74,5

67 Петрозаводск 2,98 77,2

68 Сочи 2,98 75,6

69 Волгоград 2,98 65,1

70 Ульяновск 2,97 67,2

71 Улан-Удэ 2,96 73,2

72 Пенза 2,94 63,0

73 Калининград 2,92 76,5

74 Астрахань 2,90 62,2

75 Кострома 2,88 63,5

76 Симферополь 2,87 66,6

77 Сыктывкар 2,86 75,0

78 Владимир 2,80 70,2

79 Смоленск 2,77 64,7

80 Чита 2,72 84,6

81 Брянск 2,72 63,2

82 Горно-Алтайск 2,71 69,0

83 Севастополь 2,71 64,6

84 Орёл 2,69 58,0

85 Барнаул 2,67 66,6

86 Ставрополь 2,65 64,4

87 Курск 2,64 61,2

88 Псков 2,63 60,2

89 Тамбов 2,63 58,1

90 Майкоп 2,63 55,0

91 Вологда 2,62 69,9

92 Биробиджан 2,61 72,0

93 Магас 2,49 54,4

94 Саранск 2,46 51,9

95 Иваново 2,42 57,2

96 Черкесск 2,37 51,5

97 Владикавказ 2,30 49,2

98 Элиста 2,28 51,0

99 Грозный 2,17 49,2

Попался отличный рейтинг заработных плат в городах России от РИА. Мне очень понравилось в рейтинге то, что он составлен не по величине номинальных зарплат, а с учетом покупательной способности.

Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики за январь–июнь 2025 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из базы Росстата по регионам. В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России.

Очень интересно вдумчиво посмотреть и посравнивать. Мой родной Калининград, оказался аж на 73 строчке, а например, Липецк, практически с такой же ЗП, занимает 37 строчку (что собственно и подтверждает теорию о дорогих продуктах). Комсомольск-на-Амуре всего на одну строчку выше Самары, но заработная плата отличается в этих городах почти на четверть.

Всё это ещё раз подтверждает, что важно не только сколько ты зарабатываешь, но и то, сколько из этих средств ты тратишь на обязательные расходы. Ведь только эта дельта, фактически и остается на жизнь. И тут даже не важно, спускаете вы всё на свои хотелки и радости, или инвестируете.

21.10.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор

Не в деньгах счастье

Российские клиенты британско-литовского банка Revolut, живущие в Европе по национальным визам D, начали получать письма о заморозке своих аккаунтов.

Ранее Forbes афишировал схему спасения денег релокацией "в нормальные страны"...

Бедность не порок... — Смысл поговорки

Все слышали слова "Бедность не порок". Хорошо, если не в собственный адрес.

Особенно сказанные людьми обеспеченными и благополучными...

Поскольку в этом случае похоже на то, что "Сытый голодного не разумеет".

Как же поговорка звучит в полной версии и в чём её смысл — читайте здесь.

Что приносит счастье?

Привет, Пикабушники! Я тут книженцию зачитал Джорджа Вейлланта "Триумф опыта», исследователя из Гарварда который искал ответ на главный вопрос из темы поста. Решил относительно книги, кратенько поделиться сутью, ну чтобы вы не мучились.

Представьте себе эксперимент, который начался, когда по улицам ещё ездили автомобили как искусство, а ваш дед был моложе вас. В 1938 году два гарвардских умника, Арли Бок и Уильям Грант, посмотрели на медицину и ахнули - все изучают больных, а на здоровых и счастливых всем плевать. А ведь именно у них надо списывать конспект по счастливой жизни!

Так стартовал «Проект по развитию взрослых» - мать всех лонгитюдных* исследований. Они взяли 268 гарвардских выпускников (элита, будущие сенаторы и CEO) и стали за ними следить. Спрашивали обо всём - от IQ и секса до отношений с тёщей. Война, мир, кризисы - проект то затухал, то вспыхивал вновь. А следить было за кем! Среди подопытных затесался даже будущий президент США (скорее всего, Джон Кеннеди, но Гарвард до сих пор мутят эту тему).

А вот главный вывод, который куратор проекта Джордж Вейллант озвучил лишь спустя десятилетия. Держитесь за стул.

1. Счастье - это не про деньги и успех. Это про...

Не то, о чём вы подумали. Учёные вообще не любят слово «счастье», они называют это «субъективное ощущение благополучия». Звучит как диагноз, но суть проста, так вот счастье - это не гедонистический угар по принципу «нажрался, накурился, переспал со всеми, кого увидел». Это что-то более стабильное.

2. Рецепт счастья, или 6 пунктов для ленивых

Учёные вывели 6 факторов, которые в 50 лет гарантировали, что в 80 ты будешь не ворчливым стариканом, а довольным жизнюком:

Стабильный брак. (Да, тот самый, где можно ворчать на жену, но при этом знать, что она тебе суп не отравит).

Умение втираться в доверие. Простите, «адаптироваться к социальному окружению». Короче, будь адекватным, не будь мудаком.

Не курить. 66 участников, которые курили, до 80 лет просто не дожили. Жесть.

Не бухать. Алкоголь - не друг, а тот парень, который весело проведёт с тобой ночь, а утром заберёт почки.

Физуха. Не надо быть качком, но двигаться нужно. Хотя бы до холодильника и обратно.

Нормальный вес. Чтобы не задыхаться, поднимаясь на третий этаж.

Из всей группы только 106 чел собрали этот полный сет ачивок. И почти все они в 80 лет сказали «да, я счастлив». У кого было три пункта или меньше - к концу жизни были несчастны. Статистика, детка.

3. Этапы большого пути, или Почему в 20 лет одно счастье, а в 50 - другое

Оказалось, счастье - понятие плавающее.

Молодость. Гонишься за близкими отношениями и карьерой. Ищешь себя.

Зрелость (35-55 лет). Профессия уже не просто «любимое дело», а способ принести пользу обществу. А ещё накатывает жуткое желание «быть нужным». Если своих детей нет, начинаешь учить, наставлять, воспитывать всех подряд - от племянника до младшего коллеги.

Предпенсия. Хочется оставить след. Передать свои знания, опыт, традиции. Это уже не про свою семью, а про всё человечество. Альтруизм, блин.

Старость. Задача - достичь умиротворения и смириться с тем, что финал близок. Принять жизнь такой, какая она была.

4. А что с деньгами и статусом?

А нихуя! Принадлежность к «твидовой элите» (выпускники Гарварда, карьеристы) - не гарантия. К 50 годам у каждого третьего участника нашли психические расстройства. Счастье не купишь, даже имея диплом самого крутого универа.

5. Самая главная мысль

Вейллант рассказал притчу, которая бьёт точно в яблочко.

В канун Рождества отец положил одному сыну в носок золотые часы, а другому - кусок конского навоза.

На следующее утро первый пришёл хмурый - «Пап, я не знаю, что мне делать с этими часами».

А второй прибежал сияющий - «Папа! Смотри, Санта оставил мне лошадку, если только я найду, куда она убежала!»

Вот и весь секрет. Счастье - это не то, что тебе дали, а то, как ты на это смотришь. Это способность в куче навоза увидеть след пони, который где-то тут бродит.

Так что, Пикабу, главный вывод Гарварда за 75 лет - будь как второй мальчик. Ищи свою лошадку. И не кури.

P.S. Если хотите покопаться в первоисточниках, вот вам ссылки на это титаническое исследование:

Официальная страница проекта на сайте Гарварда

Книга Джорджа Вейлланта "Триумф опыта" (Triumphs of Experience)

__

*Лонгитюдный - ведущийся на протяжении длительного времени, долговременный