Дракула, который навсегда изменил ужасы

Как «Дракула» с Бэлой Лугоши навсегда изменил лицо ужасов

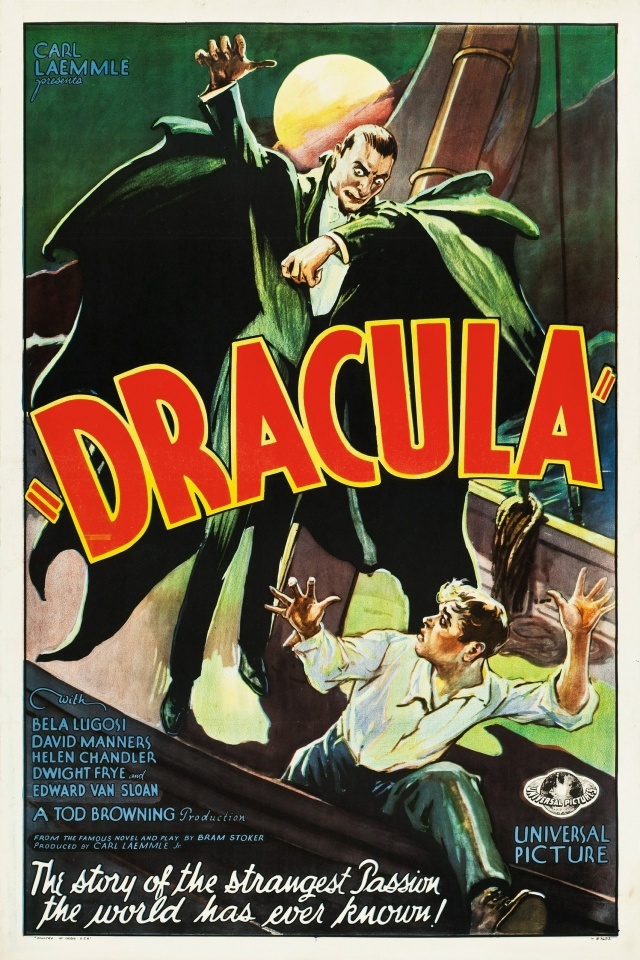

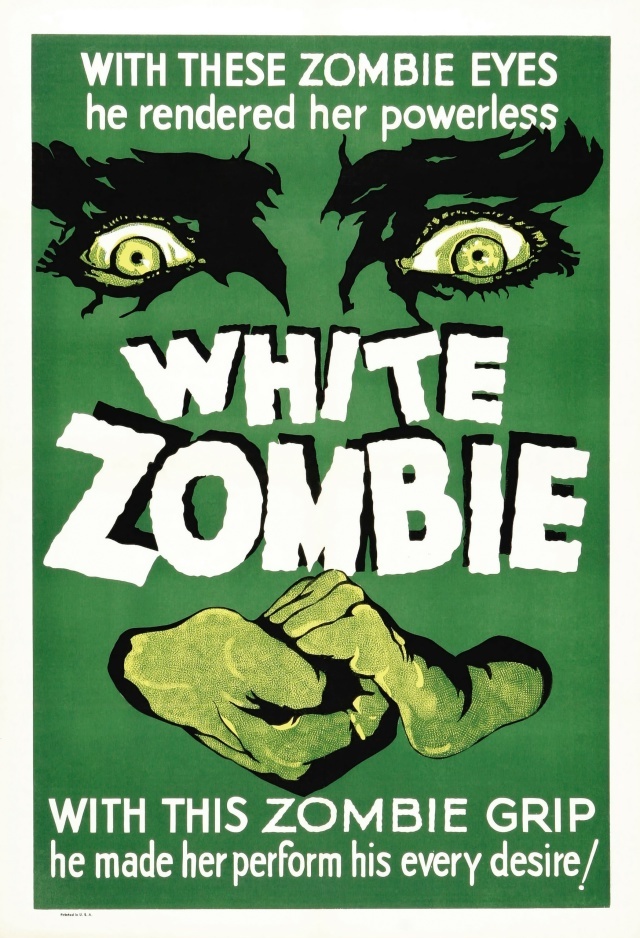

В истории кинематографа есть несколько поворотных моментов, когда фильм становится не просто развлечением, а культурным феноменом, определяющим жанр на десятилетия вперед. Таким моментом для хоррора стал выход 14 февраля 1931 года картины Тода Браунинга «Дракула». Это был не просто первый звуковой фильм о вампире от студии Universal, это было рождение иконы, чей образ, манера говорить и гипнотический взгляд стали эталоном, от которого до сих пор невозможно избавиться. За этим успехом стоит история почти столь же драматичная, как и сам сюжет о графе-вампире: история неудач, случайностей и гениального кастинга.

Литературные и театральные корни

Прежде чем стать киногероем, Дракула прошел долгий путь. Роман Брэма Стокера, опубликованный в 1897 году, хотя и стал успешным, не был сенсацией. Стокер, умерший в нищете и безумии от сифилиса в 1912 году, так и не узнал, какого монстра он породил. Первые попытки перенести историю на экран были вольными: венгерский немой фильм «Смерть Дракулы» (1921), ныне утерянный, и, что важнее, шедевр немецкого экспрессионизма «Носферату. Симфония ужаса» (1922) Ф.В. Мурнау. Мурнау, не сумев получить права, создал свою версию, заменив имена, но сохранив суть. Стокеры подали в суд, и большинство копий были уничтожены, но фильм чудом уцелел.

Настоящий прорыв случился на театральных подмостках. Английский продюсер Гамильтон Дин адаптировал громоздкий эпистолярный роман для сцены. Его постановка, хоть и раскритикованная, очень нравилась зрителю. Успех был столь велик, что права на бродвейскую версию выкупил американский продюсер Хорас Ливрайт. Для Бродвея пьесу существенно переработал Джон Л. Балдерстон, сделав историю динамичнее и современнее. И вот тут появляется ключевая фигура.

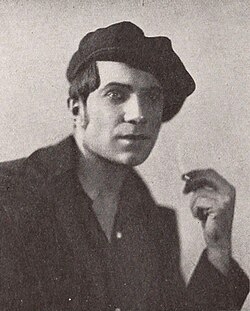

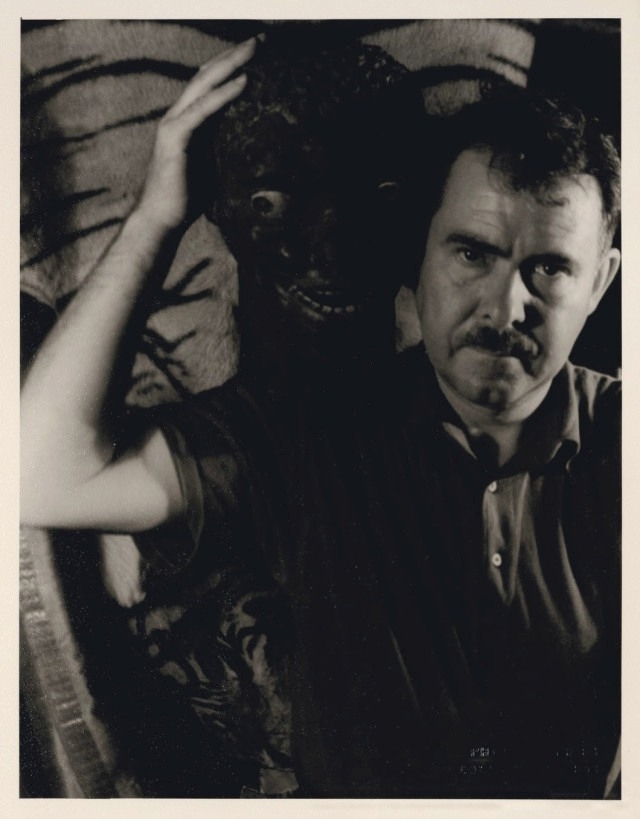

Человек-загадка: Бэла Лугоши

На роль графа Дракулы был приглашен 44-летний венгерский эмигрант Бэла Лугоши. Настоящее имя актера — Бела Ференц Дежё Блашко. Он сменил фамилию на Лугоши (от названия родного города Лугож) и, имея за плечами опыт игры в европейских театрах, перебрался в США, спасаясь от политических потрясений. Его английский был далек от совершенства — он заучивал текст фонетически. Но именно это, в сочетании с его аристократической внешностью, гипнотическими глазами и невероятной сценической харизмой, создало идеальный образ загадочного иностранца-аристократа.

Бродвейский «Дракула» с Лугоши в главной роли стал триумфом, выдержав 261 представление. Успех не остался незамеченным для студии Universal, которая как раз искала новый хит. В мае 1930 года студия за 40 000 долларов выкупила и кино-, и театральные права.

Кто мог сыграть Дракулу?

Изначально у Universal были совсем другие планы. Режиссером видели Пола Лени, гения немецкого экспрессионизма, снявшего «Человека, который смеется». А на главную роль прочили Конрада Файдта, звезду «Кабинета доктора Калигари», чье трагическое амплуа и пронзительный взгляд идеально подходили для роли вампира. Однако Лени трагически погиб, а Файдт предпочел остаться в Германии (позже он, спасаясь от нацистов, все же уедет).

Еще одним фаворитом был «человек с тысячью лиц» Лон Чейни-старший, давний товарищ Тода Браунинга. Их тандем породил такие шедевры немого кино, как «Неизвестный» и «Лондон после полуночи». Но Чейни умер от рака легких в августе 1930 года, буквально через дни после покупки прав Universal. Как ни парадоксально, это была счастливая случайность для образа Дракулы. Гений Чейни был в мастерском использовании грима, просто пугающих отражениях физической трансформации, ему нужны были уродство и боль. Дракула же Браунинга и Лугоши – другой. Он про обаяние, сексуальность, гипноз. Грим Чейни мог бы скрыть именно те черты, которые сделали Лугоши иконой.

В итоге, на фоне Великой депрессии, когда актеры соглашались на любую работу, Лугоши, отчаянно нуждавшийся в деньгах, был нанят за смехотворную сумму в 3500 долларов единовременно. Он даже не подозревал, что эта роль станет для него и величайшим благословением, и пожизненным проклятием.

Тод Браунинг и робкое звуковое кино

Выбор Тода Браунинга на роль режиссера был логичен. Он был мастером мрачного и гротескного. Однако Браунинг был «рыцарем немого кино». Звук, появившийся всего за несколько лет до этого, сковывал его. Съемки «Дракулы» проходили в атмосфере творческого хаоса. По воспоминаниям съемочной группы, Браунинг часто отстранялся, и реальное руководство на площадке брал на себя гениальный оператор Карл Фройнд, ранее работавший с Мурнау.

Именно эта «неуверенность» в звуке породила одну из ключевых особенностей фильма — его оглушительную тишину. В картине почти нет фоновой музыки (не считая вставок из классики на титрах), диалоги скупы, а паузы затянуты. Для современного зрителя это может показаться недостатком, но именно эта тишина, нарушаемая лишь шорохом летучих мышей и размеренным, нарочито медленным голосом Лугоши, создает неповторимую давящую, сюрреалистическую атмосферу. Акцент Лугоши, который студия могла счесть помехой, стал его визитной карточкой. Фраза «I am... Dracula» или «Listen to them... children of the night... what music they make», произнесенная с его неповторимым венгерским тембром, вошла в историю.

Магия первых кадров: от деревни к замку

Фильм открывается сценами в трансильванской деревне и замке Дракулы — и это его сильнейшая часть. Здесь наследие немецкого экспрессионизма и талант Фройнда проявляются в полной мере. Мрачные, залитые тенями декорации, гигантские паутины, опушки из картонной папье-маше и три зловещих гроба в склепе. Камера медленно скользит по подвалу, и мы видим, как крышка одного из гробов приоткрывается, и оттуда появляется рука. Это один из самых запоминающихся кадров в истории ужасов.

Затем появляется он — Лугоши. Он спускается по огромной лестнице замка в полной тишине, и его появление встречает Ренфилд (блестящий Дуайт Фрай). «Я… Дракула. Я… приветствую вас в моём доме.» — говорит он, и с этого момента экран принадлежит ему. Каждое движение отточенно, взгляд пронзителен. Он не монстр, он — хозяин положения, аристократ, в чьих жилах течёт кровь сотен поколений… и не только его собственная.

Итак, фильм был запущен в производство на волне случайностей, с режиссером, не уверенным в новом технологическом укладе, и актером, нанятым почти из милости. Но магия, рожденная из этого хаоса, уже начала менять кинематограф. Однако за кадром осталась не менее увлекательная история: испаноязычный дубль, ставший культовым, судьбы актеров, снимавшихся в картине, и вечное проклятие Лугоши, навсегда оставшегося заложником роли графа-вампира.

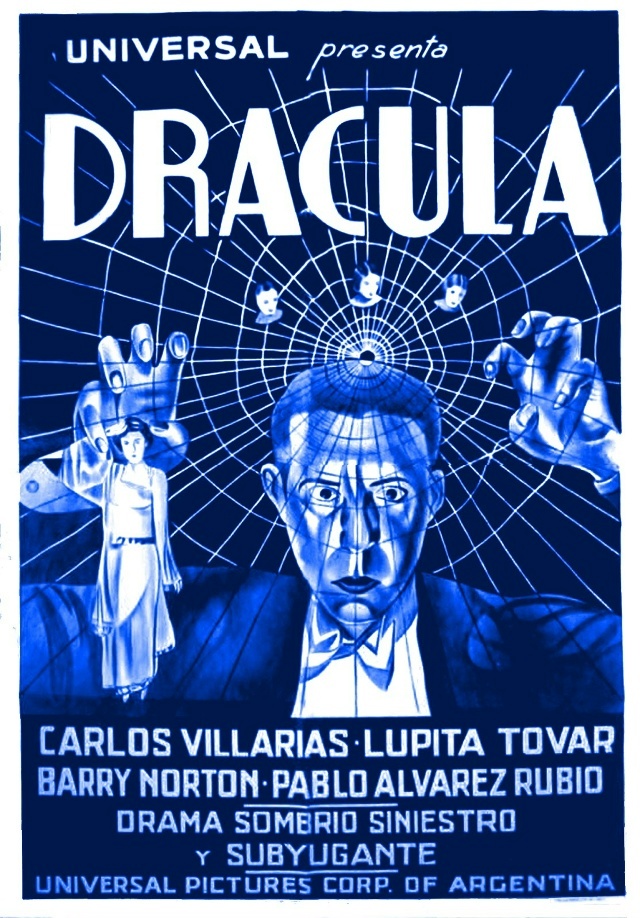

«Дракула» по-испански

Одной из самых малоизвестных, но невероятно интересных страниц в истории фильма является существование его испаноязычной версии. В эпоху раннего звукового кино технология дублирования ещё не была развита, и для захвата международного рынка (особенно латиноамериканского и испанского) студии практиковали съёмки отдельных версий на других языках с другими актёрами и съёмочными группами.

Пока днём на студии Universal работала команда Тода Браунинга, ночью те же декорации занимала испаноязычная труппа под руководством режиссёра Джорджа Мелфорда. У них был один огромный плюс: они могли смотреть «утренние материалы» (ежедневные отснятые сцены) версии Браунинга и анализировать их. У них не было ни звезды уровня Лугоши, ни режиссёрского авторитета Браунинга, но была возможность учиться на чужих ошибках и искать более изящные решения.

В результате испаноязычный «Дракула» (также известный как «Drácula») часто считается технически более совершенным фильмом. Карлос Вильярьяс в роли Дракулы, конечно, не обладал магией Лугоши, но он был более динамичным и естественным, агрессивным, жестоким. Камера в его версии была более подвижна, монтаж — острее, а некоторые сцены (например, первая встреча Дракулы и Евы/Миньоны в исполнении очаровательной Лупиты Товар) были более откровенными и чувственными, чему способствовало отсутствие жёсткого Производственного кодекса Хейса, который ввели позже.

Однако, несмотря на все кинематографические достоинства, у испанской версии не было главного — Бэлы Лугоши. Его харизма, голос и манера держаться оказались тем уникальным алхимическим ингредиентом, который невозможно было повторить. Испанский «Дракула» — это блестяще снятый фильм, но именно версия Браунинга стала культурным артефактом.

Судьбы актёров. Проклятие вампира

Многие из участников съёмок считали «Дракулу» рядовой работой и боялись, что образы вампиров и сумасшедших навсегда прилепятся к ним, испортив карьеру. Их опасения, увы, часто сбывались, причём самым трагическим образом.

Бэла Лугоши стал самой известной жертвой своей роли. Он настолько отождествился с Дракулой в глазах публики и продюсеров, что серьёзные роли ему практически перестали предлагать. Он был обречён до конца дней бродить по малобюджетным фильмам ужасов в образе вампира, безумного учёного или колдуна. Его карьера пошла на спад, он пристрастился к морфию, который ему прописали после операции, и умер в относительной бедности в 1956 году. По иронии судьбы, его похоронили в том самом плаще Дракулы, в котором он снимался в 1931 году, исполнив его последнюю волю.

Хелен Чандлер (Мина) во время съёмок боролась с алкоголизмом и нервными срывами. Её опасения о том, что она навсегда останется «бледной девицей в трансе», частично сбылись. После череды неудачных браков, проблем с психическим здоровьем и несчастного случая, в котором она едва не сгорела заживо, её карьера заглохла. Она провела последние годы в полной безвестности.

Дэвид Мэннерс (Джон Харкер) — красавчик, игравший героя-любовника, оказался, пожалуй, самым прозорливым. Разочаровавшись в Голливуде, он ушёл из кино в 1936 году, занялся писательством и живописью и прожил долгую, счастливую и спокойную жизнь, избежав проклятия «Дракулы».

Дуайт Фрай (Ренфилд) — его неистовый, почти экспрессионистский образ сумасшедшего помощника Дракулы стал шедевром. Но, как и Лугоши, он оказался заложником этой роли. Студия видела в нём идеального психопата, и он снова и снова играл вариации Ренфилда в таких фильмах, как «Франкенштейн» (1931). Он умер от сердечного приступа в 44 года, так и не сумев сломать этот стереотип.

Наследие и влияние.

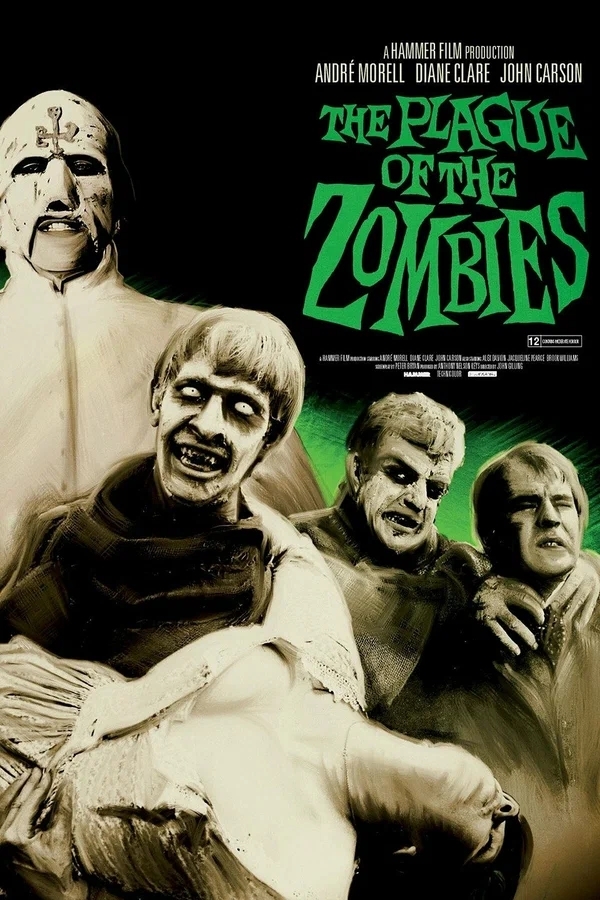

«Фильм «Дракула» 1931 года оказал колоссальное влияние на массовую культуру, заложив основы для целой эпохи в истории киноужасов. Его оглушительный успех наряду с «Франкенштейном» открыл для студии Universal золотую жилу, положив начало Золотому веку классических монстров. На последующие два десятилетия Universal стала настоящим «домом» для легендарных персонажей, таких как Мумия, Человек-невидимка, Человек-волк и Существо из Чёрной лагуны. В рамках этой вселенной была создана целая мифология, где монстры даже пересекались друг с другом, как, например, в фильме «Франкенштейн встретил Человека-волка».

Бела Лугоши не просто сыграл роль, а создал настоящий канон вампира на десятилетия вперёд. Его аристократический образ с вечерним фраком, бархатным плащом, зачёсанными назад волосами с проседью и гипнотическим взглядом стал эталоном. Все последующие воплощения вампиров, от Кристофера Ли до Гэри Олдмена, так или иначе отталкивались от этой знаковой работы — либо следуя ей, либо намеренно её оспаривая.

Судьба самого фильма оказалась непростой: он многократно перевыпускался в прокат в 1930-40-е годы, и с каждым новым тиражем его заново цензурировали, вырезая «слишком жуткие» сцены ради соответствия ужесточавшемуся Производственному кодексу. В результате, например, была утрачена заключительная речь Ван Хельсинга, где он с ухмылкой заверял зрителей в реальности вампиров. К счастью, сегодня фильм восстановлен в своей оригинальной версии. Его вполне стоит посмотреть именно как объект культурного достояния.

Образ Дракулы в исполнении Лугоши стал настоящим мемом ещё до появления интернета, получив вечную жизнь в поп-культуре. Его бесчисленное количество раз пародировали в мультфильмах, цитировали в сериалах, а его силуэт превратился в универсальный символ ужаса. Даже сейчас, почти сто лет спустя, трудно представить себе Хэллоуин без кого-то в чёрном плаще, с накрашенным белым лицом и накладными клыками, что доказывает невероятную силу и долговечность этого культурного наследия.

Автор текста: Кирилл Латышев. Написано специально для CatGeek и читателей Pikabu.

🎮 🎲 Также читайте нас на других ресурсах:

Мы всегда рады новым авторам. Если хотите предложить статью на CatGeek или заинтересованы в сотрудничестве — пишите сюда или сюда.