Привет всем! Предлагаю вашему вниманию начало романа "С.С.С.М.". Это история, которая разворачивается в мире, очень похожем на 1920-1930-е годы. При этом коммунизм уже построен, а Страна Советов не такая, какой она получилась, а такая, какой видела себя и мечтала быть :)

«Ну, где она, в конце концов!?».

Краслен Кирпичников десятый раз нетерпеливо прошагал меж двух рядов квадратных металлических колонн, от одного конца платформы до другого, уперся в статую Свободного Рабочего, потом пошел обратно. Полдесятого! Куда это годится!? Ведь они решили в девять, твердо ведь решили, и она пообещала! А теперь уже и смысла нет, места все заняты. Уму непостижимо! Почему в стране, где коммунизм, всё крестьянство самоколлективизировалось, полностью изжиты мракобесие и неграмотность, построено метро, а Партия Рабочих бдительно следит за выполнением пятилетки, несознательные девушки до сих пор позволяют себе запросто опаздывать на свидания с пролетариями?!

Раздосадованный, злой, Краслен уселся на скамейку, посмотрел на светлый потолок с рядами круглых электрических светильников, похожих на планеты, опоясанные кольцами. Подумал про себя: «Коли не будет ее в следующем поезде – уйду. Точно, больше ждать не буду! Надо проучить ее, в конце концов!».

Раздался приветственный грохот, народные массы подтянулись к краю платформы. Новенький, блестящий, обтекаемый, как ракета, красный поезд вырвался из туннеля, встал и гостеприимно открыл двери для пассажиров. Краслен взволнованно вглядывался в толпу. В море юнгштурмовок, шляп, картузов, тюбетеек и футболок в крупную полоску часто попадались серебристые спецовки пролетариев. Краслен и сам пришел в рабочем комбинезоне. На заводе их выдавали бесплатно. Многие рабочие – его подруга в том числе – носили прозодежду ежедневно. Красота и удобство спецовок были всем очевидны, почетность подчеркиваемого ими производственного труда не вызывала сомнений, а пользу пролетарского костюма для здоровья доказали доктора.

–Краслен! – раздался голос справа.

Пролетарий обернулся. Девушка стояла рядом с ним, смотрела виновато, но кокетливо. Две косички, из русых неожиданно сделавшиеся черными, тщательно подведенные глаза и кирпичного цвета губы не оставляли никаких вопросов относительно причины опоздания.

–Бензина!.. – гневно начал парень.

–Знаю, знаю, двадцать две минуты! Я недостойна звания авангардовки! Мне стыдно! В наше время, а тем более, в день тридцатипятилетия Революции, это поведение недостойно и нелепо! Ты из-за меня пропустишь весь парад! Но, милый, это в последний раз! Даю честное слово!.. И потом, разве бесплатные парикмахерские, дарящие работницам красоту, не являются важнейшим коммунистическим завоеванием?..

Краслен что-то буркнул. Бензина взяла его за руку, и вместе они побежали к выходу. На эскалаторе девушка, как обычно, встала на ступеньку выше, так, что влюбленные почти сравнялись ростом. Обниматься тут было особенно удобно.

Оказавшись на поверхности, Бензина и Краслен ужаснулись. До площади Индустрии – центральной площади Правдогорска – осталось еще двести-триста метров, но и здесь, на подступах, было не протолкнуться.

–Я же говорил, что надо быть за час, не позже! – не сдержался парень. – Ладно, постараемся просочиться.

Они бросились в толпу, пытаясь проскользнуть поближе к площади, найти такое место, где хоть что-нибудь увидят. Безрезультатно.

–Обежим вот этот дом, – сказал Краслен, кивнув направо, на кубическое здание из бетона и стекла. – Хотя не знаю, есть ли там дорога. Но надеюсь, что отыщем. Выйдем к улице Свободы. Колонны по ней будут уходить. И то хлеб.

Побежали вокруг дома. Оказались в каких-то запутанных двориках, десять минут плутали по ним вместе с другими гражданами, которым тоже пришла в голову эта идея. В конце концов, наткнулись на дружинников, которые сказали – здесь проход закрыт. Пришлось бежать обратно и огибать другое здание, слева от метро: большое, белое и круглое в сечении. Там вышло лучше: добрались без приключений. Но народу с этой стороны толкалось даже больше, чем у станции.

–Может быть, вернемся? – предложила девушка.

Но было уже поздно. Заиграли барабаны, весело ударили литавры, бодро и призывно зазвучал голос трубы. Свежайший майский воздух – кстати, май был единственным месяцем, название которого оставили от старых, капиталистических времен – наполнился торжественными звуками военного оркестра. «Марш новаторов» поплыл над городом, и сердце у Краслена сжалось от восторга. Он не видел площади, не видел руководов на трибуне памятника Первому Вождю, но крепко сжимал теплую ладошку своей девушки, жил в самом справедливом государстве на Земле и слышал музыку, которая кружила ему голову, звала, воодушевляла, восхищала. Да, Краслен был счастлив.

–Ты не думала, – спросил он у Бензины, – как так получилось, что нам повезло родиться в С.С.С.М.? Ведь мы могли быть неграми в какой-нибудь Ангелике, а то и еще хуже, угнетенными туземцами в колонии!

–Да, – сказала она. – Я думаю об этом очень часто. Мы могли бы быть манянцами и жить при феодальных предрассудках…

С площади раздался стук копыт: районный военком открыл смотр войск.

– … а то и лошадьми! – закончила Бензина.

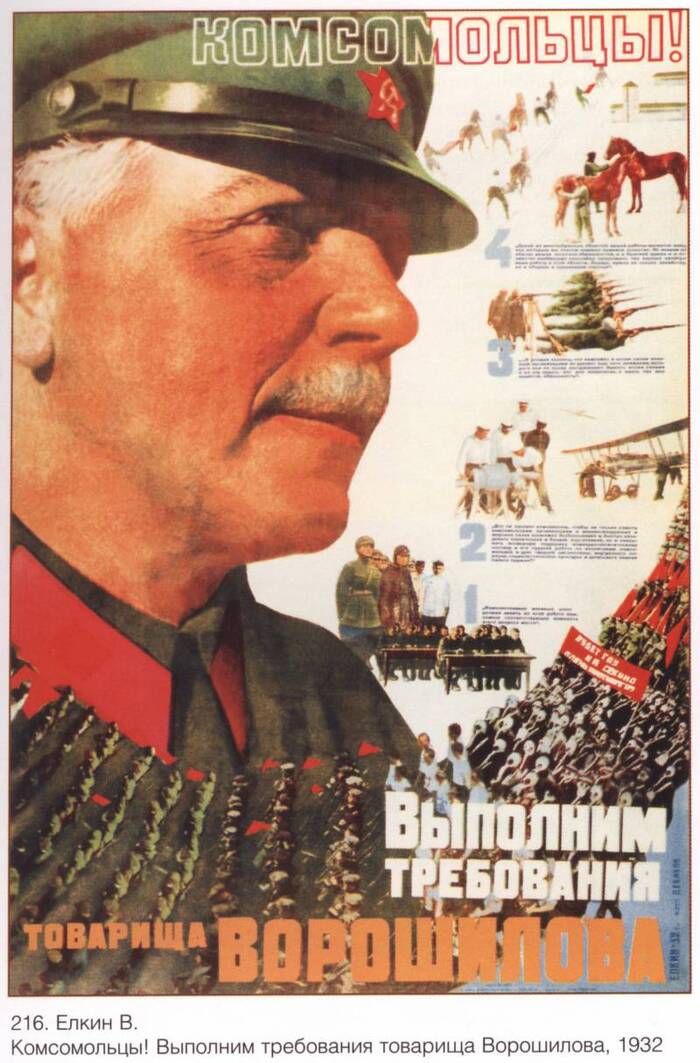

«Здравствуйте, товарищи спортсмены!» – громыхнуло с площади. Парад был не только военным. В нем участвовали все, кем могла гордиться страна: передовики производства, отличники учебы, красная интеллигенция и физкультурники. Ежегодно четвертого мая в каждом городе Республики по площади шли лучшие из лучших и показывали то, чего достиг народ под чутким руководством партии рабочих.

«Здравствуйте, товарищи юнкомы!». И в ответ хор детских голосов: «Здражлатвакомандир!» – «Поздравляю вас с праздником тридцатипятилетия Великой Революции!» – «Ура-а-а-а-а-а-а-а-а-а!».

Бензина залезла на плечи Краслену.

–Что там, кто сейчас шагает? – спрашивал взволнованно пролетарий.

Она рассказывала: вот идет пехота, вот матросы, вот кавалеристы. Краслену оставалось только слушать мерный шаг и восхищаться выучкой военных, пробовать представить – стало ли их больше по сравнению с прошлым разом. Внимая звуку копыт, он высчитывал количество лошадей. Четыреста? А может быть, пятьсот? Целая армия… Целый паровой котел, если сложить вместе все лошадиные силы…

Оркестр играл «Марш пэвэошников». Краслен с полным правом держал руками Бензинины ножки, одетые в серебристую униформу и обутые в черные ботинки Центркожтреста. Настроение у него было отличное.

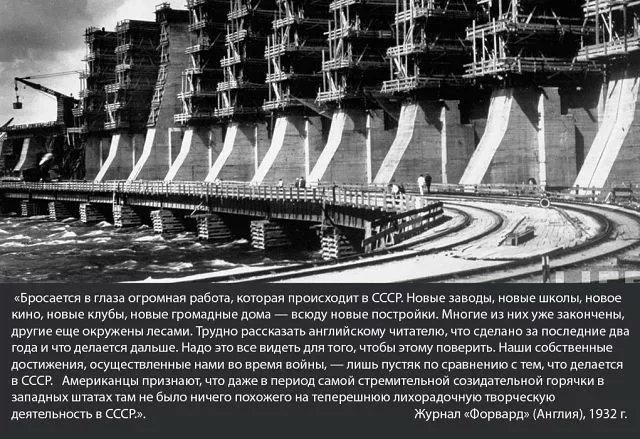

Краслен был штамповщиком круглых деталей, Бензина – закройщицей крыльев в текстильном цеху. Знакомы они были еще с детства, жили в одном здании, работали на одном заводе. Завод был уникальным. Некогда на месте предприятия стояли лишь избушки бедняков-единоличников, затравленных, забитых царской властью. После Революции сюда пришли строители. Трудно им пришлось: агенты капитала не дремали, отсталые крестьянские массы как могли саботировали строительство, хлипкие времянки не спасали ни от жара, ни от холода. Но всего за пару лет ударные бригады возвели единственное в мире предприятие летатлинов (они же – махолеты) – безмоторных авиаконструкций. Такую удивительную штуку создал красностранский инженер, и теперь жители Республики одни на всей Земле могли летать как птицы. Для них, трудящихся великой страны справедливости и прогресса, не было ничего невозможного!

Бензина состояла в «Красном авангарде» – в него брали наиболее идейных, самых лучших молодых людей с 16 до 20 лет. Краслен по возрасту уже вышел из этой организации и готовился вступить в рабочую партию. О свадьбах, клятвах верности, венчаниях и прочей лицемерной мишуре молодые люди (впрочем, как и все современные красностранцы) слыхали разве что от стариков да, может быть, из радиопередач о буржуазных режимах. С детьми они пока не торопились, подать заявку на вселение в парную комнату было все как-то недосуг. Да и так ли много значила эта комната в условиях обобществленного быта? Краслен мог ежедневно видеться с любимой и на проходной, и в клубе, и в столовой жилкомбината. Они все делали вместе: вносили деньги на постройку дирижабля «Рабинтерн», писали письма коммунистам далекой Эскериды, изучали речи руководов, обсуждали новое кино, ходили в клуб на лекции, прыгали с парашютом, добивались выполнения пятилетки за три года и читали «Армадилл».

Краслен старался помнить о тех людях, кто пока что не освободился от империалистического гнета: так он ярче ощущал свое везение, свое счастье и учился его ценить. Иногда старик Никифоров, шестидесятилетний фрезеровщик с их завода, развлекал Краслена и Бензину рассказами о прошлом: о царе, капиталистах и помещиках, предателях-народниках, никчемных болтунах социалистах, декадентах, единоличниках, кулацких подголосках, правых уклонистах, извратителях партлинии и прочих персонажах, канувших в века. И, как ни отрадно было сознавать, что с внутренним врагом покончено навсегда, а все-таки Краслен чуть-чуть жалел, что не родился лет на сорок раньше, не увидел героического времени, не смог ни побороться за индустриализацию, ни съездить на деревню агитатором за сельские коммуны, ни разоблачать враставших в коммунизм бюрократов и попов, ни строить электрические станции… «Ну что ж ты! – говорил ему Никифоров. – Ведь наше время тоже героическое. Внешний враг не дремлет! Надо так же бодро строить и работать, как и раньше, неуклонно повышать культурный уровень, чтоб грянула скорее мировая революция!». Пожалуй, он был прав, но год сменялся годом, Труд и Капитал обменивались выпадами, рабочие угнетались и обличали, буржуи клеветали и эксплуатировали, фашизм бесновался и скалил зубы, а мирового пожара все не было видно... А ведь подвигов хотелось уже сегодня!

Краслену повезло: два человека, стоявшие в толпе прямо перед ним, решили уйти. Пролетарий смог пробраться ближе. Теперь он наконец-то видел шествие, и сердце вновь затрепетало от такого воодушевляющего зрелища.

По залитой солнцем площади, усыпанной листовками, красиво уходили местные партийцы под знаменами. Следом за ними двигались авангардовцы в красных беретах. Они махали руками, пританцовывали, подбрасывали мячи, кувыркались через голову, демонстрируя физическую подготовку: кто в рабочей спецодежде, кто в летном костюме, кто в студенческой униформе. А вдалеке уже виднелась колонна юнкомов. Ребята несли в руках собственноручно сделанные модели паровозов, аэросаней, блюмингов, думпкаров, гидроглиссеров, трамваев, тракторов. Не зря работали местная техстанция и кружок авиамоделирования! Над головой одного мальчишки вился настоящий дирижабль, который тот держал на ниточке. Девчата шли с цветами. Кое-кто нес в руках книги и журналы.

За молодежью шли колонны лучших предприятий. Первым показался коллектив фабрики-кухни: всем было известно, что нарпитовцы, кормившие город, развозившие еду по столовым, довели за этот год число пельменей до шестидесяти тысяч ежедневно. Пельмени, разумеется, лепились механическим путем. Краслену не хотелось даже думать, что бы было, если б кухонное рабство пролетарок не сменилось новым бытом и рациональным пищепромом.

А потом на площадь вышли лучшие рабочие завода махолетов. Их Краслен хотел увидеть больше всех.

–Если б ты поменьше думала о глупостях, была бы среди них, – заметил он Бензине, слезшей с его плеч.

–Подумаешь! А сам-то! – фыркнула подруга.

–Вообще-то я был в том году! А вот ты...

–Баррикадкина бригада нашу обошла в последний день! Мы были лучшими! А все из-за Абстракции… Умудрилась сделать целых три бракованные выкройки, растяпа! Без нее бы…

–Ладно, не расстраивайся! Я же не всерьез, я ж так, любя…

– Главное, Зиночка, что мы с тобой даем стране летатлины! Баррикадины девчата свою честь заслужили. Не завидуй, придет и твое время.

Каждый цех выбирал лучших рабочих, достойных пройти по площади в этот знаменательный день. Краслен, конечно, не отказался бы, если бы товарищи снова отправили его. Но выбор пал на Революция – Люська, – который, кроме производственной работы, был еще рабкором, сочинял статьи в "Коммунию" и в "Май", писал агитки, делал стенгазету. Вон он, кажется, шагает с транспарантом, где написано «Даешь соревнование!». Краслен махнул рукой. Люсек его не видит. Жаль. А вон Никифоров! Он даром что старик, даст фору авангардовцу. И в партии сорок два года. Кажется, так не случалось ни разу, чтоб не был Никифоров здесь, на параде, в колонне завода. С ним рядом шагает директор Непейко. А сверху, над всеми, летит, равномерно махая крылами, начальник рабкома – Маратыч. Живая реклама летатлинов!

Потом шел завод «Теслэнерго». На нем выпускали устройства для передачи электроэнергии на расстояние. Краснострания уже освобождалась от унылой паутины проводов, и ЛЭП теперь остались лишь в глуши, куда пока что не успел дойти прогресс. Махолетчики парили, не боясь высоковольтных линий и столбов, так портивших ландшафт. Устройства для энергопередачи выпускали разного размера: маленькие – для соединения зданий и подстанций, а большие – в целях обороны. Буржуинам было ясно, что С.С.С.М. сумеет защитить себя и в случае агрессии, не мешкая, поразит столицу противника пучком управляемых молний. Так что людям в серебристой спецодежде, везшим на тележках образцы своей продукции, не напрасно доставались цветы, аплодисменты и восторженные взгляды..

За электриками двигались текстильщицы – все в белом, все босые, молодые и прекрасные. Их было не так много, около десятка: каждая работала на ста-двустах станках. Краслен залюбовался: шествие воздушных, сказочных волшебниц, осыпаемых листовками, как снегом, не могло его оставить равнодушным. Бензина не из ревности, конечно (это буржуазное переживание кануло в лету вместе с остальными атрибутами частной собственности), а только шутки ради закрыла ему глаза.

…Когда она открыла их, уже шла техника. Большие трактора везли орудия на платформах. Следом двигались пупырчатые клепаные танки. Девушка считала их похожими на помесь жабы с крокодилом, Краслену же были по вкусу эти чудеса инженерной мысли. Хотелось хоть разок залезть туда, увидеть, что внутри... а, может быть, даже вступить в бой с силами Капитала...

За прожекторным отрядом шли машины-звукоуловители, которые могли услышать шум аэроплана на далеком расстоянии. За звукоуловителями – новые модели грузовых автомобилей. За грузовиками – мотопехотинцы. Дальше – мирные машины: рыбовозные, цементные, пожарные, автобусы…

Больше всех Бензину поразил большой-большой, размером с целый дом единоличника шагающий экскаватор. Он ковылял неуклюже, переваливаясь с боку на бок, но всем своим видом излучал мощь и величие. На стреле сидели несколько рабочих, весело размахивающих флагами.

А потом все небо словно заволокло огромной тучей, случилось маленькое солнечное затмение. Это шел огромный цеппелин. С него бросали прокламации, цветы и конфетти.

–Эх, вот бы прокатиться! – с восхищением сказал Краслен. Он пока ни разу за свою жизнь не успел слетать на дирижабле.

Дальше были гидропланы, авиетки, геликоптеры… Поднялась в небо и пугающе зажужжала авиаистребительная пила – гигантский вертящийся диск, готовый крошить самолеты противников в воздухе. Сто аэропланов пролетели над головами, корпусами выстроив предложение: «Слава красностранскому народу!».

Наконец, когда на площади остался только оркестр, раздались звуки вальса. Краслен и Бензина пошли танцевать, как и все остальные, кому повезло наблюдать это яркое зрелище – тридцать пятый триумф красностранцев.

Улицы Свободы и Труда, пересекаясь там, где находилась площадь Индустрии, и служа осями города, делили его на четыре части: две жилые, состоявшие из крупных комбинатов (каждый – десять тысяч человек) и располагавшиеся по диагонали друг от друга; производственная зона, а также зона для отдыха. В эту-то, последнюю, Краслен с Бензиной и пошли после парада.

До вечера они гуляли по общественному саду, развлекались на аттракционах – разумеется, бесплатных, – ели эскимо. Эскимо тоже раздавали даром, как и все продукты питания: сельхозкоммуны с самой лучшей техникой и новыми породами животных, новыми сортами зерновых и овощей давали урожаи, позволявшие кормиться и аграрным, и промышленным рабочим. Для приобретения продуктов нужно было предъявить лишь удостоверение с работы, но раздатчицы частенько не смотрели на него: бездельников и «лишних» в Краснострании давно уже не водилось. Ни очередей, ни давки не было: обычно ели дома, то есть в комбинатовской столовой, или же в общественной – тогда, когда гуляли в зоне отдыха. Поэтому на улицах и в бывших продуктовых магазинах раздавали только лакомства: ландринки, шоколадки, лимонад и тому подобное.

С колеса обозрения был виден родной завод, на центрифуге девушка до того испугалась, что всю дорогу не переставала глупо хихикать, а на паровозике Краслен с Бензиной так горячо целовались, что ехали одни в вагончике: люди не хотели им мешать и садились в следующий и предыдущий. Осуждать влюбленных никому, разумеется, и в голову не приходило.

Потом снова танцевали под оркестр в общественном саду, играли в бадминтон взятыми напрокат ракетками, брызгали друг в друга водой из фонтанов, слушали напутствия партийных руководов из радиоточки, любовались махолетчиками в небе. В пять часов пошли в кино на «Папиросницу». До дома добрались только к восьми.

В фойе жилкомбината проводились выставки искусства. Пару дней назад произведения рабочего фотографа сменились яркими полотнами известных кубо-футуристов, и теперь со стен глядели рвущиеся ввысь аэропланы, полные движения спортсмены с миллионом рук и ног, летящие, ломающие хрупкий свод небес ракеты, мощные конструкции с множеством колес, винтов, турбин, и люди, чьи портреты, будто бы взрываясь, разлетались на цилиндры и кубы.

Еще в фойе имелось множество колонн: прозрачных, круглых, расширяющихся кверху, словно сталактиты или капли с потолка. Внутри каждой из них застыла своя композиция: художники соединили в них кусочки дерева, газеты, шестеренки, бигуди, пружины, лампочки, чернильницы и множество других вещей – простых, но неожиданных. Бензине нравилось разглядывать объемные коллажи, у нее даже была любимая колонна. Перед тем, как разойтись по своим блокам, влюбленные как всегда обнялись возле нее.

–А может, знаешь, что? – сказал Краслен. – А может, это? Может, это самое, ага? Зайдешь ко мне? Ребят-то нету.

–Что-то мне не хочется...

–Нет, просто не хочу. Вот, может, завтра...

–Но, Бензина, это же мещанство! Коммунисты – за свободную любовь! Что за буржуазное кокетство!? Что за глупая попытка отрицать потребность человека в половом…

–Да? А что сказал товарищ Небоскребов на последнем съезде партии о новом понимании женской свободы? Ну-ка, перескажи!

Тут пришел черед смутиться парню: да, уела так уела!