Печаль беда по союзу

В союзе было много хорошего, и в Империи было много хорошего, и даже сейчас есть много хорошего.

Вот только Союз обладает интересным парадоксом - построили его те кто родился и вырос в Империи, а развалило к хуям буквально первое же поколение родившиеся и выросшее в нём самом. Так что горевать по бесплатным хатам можно бесконечно, но если в государстве даже пара поколений прожить не смогло - это очень весомый показатель, ребят.

Хаты может и хорошие были (у меня самого батя трешку получил в честь моего рождения), но система управления и идеологии, как оказалось, была из говна и палок. А государство держится именно на этом, а не на квартирах, такие дела.

Место работы - космос. Интересные интервью и кадры хроники

Этот интересный научно-популярный фильм посвящён итогам долгой и сложной работы по запуску космического корабля нового поколения "Союз Т". Фильм был снят в честь двадцатилетия пилотируемой космонавтики.

Поездка в 91-ом

Август 1991

Эти впечатления от поездки постепенно стираются из памяти. И впечатления были весьма неоднозначные.

Почему-то в этот раз мы уехали без фотоаппарата.

Возможно в отсутствии фотографий из той поездки мой косяк, к тому времени я уже завладела и «Зенитом» и увеличителем и ванная периодически была оккупирована для печати фоток.

Итак

Поездка состояла из нескольких мест, где мы находились по пять дней. В каждом городе было что-то примечательное.

Первое место это остров Хортица. Запомнился песчаный пляж, экскурсия на Днепрогэс, я знаю, что это не самая большая плотина, но впечатляет дело рук человеческих. Номера в доме отдыха для советского периода были стандартные. Стол, стулья, две кровати, две тумбочки. Удивил санузел общий на два номера. Через него мы и познакомились с компанией на весь период отдыха.

Две подруги 35+ и один любовник. Не в смысле один на двоих, нет он был с одной из дам. По этому вторая практически всё время была со мной.

Как гораздо позже сознался отец, ему было нехорошо, но не хотел портить отпуск - терпел. По этому одна дама из компании в качестве компании для меня оказалась весьма кстати.

В силу возраста и пофигизма отношениями троицы я особо не интересовалась. Папа порой курил с любовником одной из подруг, а тот со свойственной мужикам откровенностью рассказывал всякое разное.

Я это тоже много позже узнала, не тогда в поездке. Мой отец из категории людей «слова не вытянешь», захочет скажет, не захочет допытываться было бесполезно.

Так вот та из подруг что с любовником, была замужем, у неё был сын пятнадцатилетний (почти мой ровесник) который остался с мужем. А она под прикрытием подруги укатила со своим другом-любовником ещё со школьных лет на отдых та-да-да-дам чтобы тот не пил. Алкоголик он как выяснилось, завязать пытался, она так ему помогала. (Блин до чего всё сложно у людей бывает)

Ещё на Хортице была экскурсия в заповедник. И ещё море фруктов, что и сыграло со мной злую шутку.

По истечении пяти дней предстоял переезд в Каховку, переезд на метеоре через водохранилище.

Накануне вечером мне показалось мало ужина и я схомячила дыню и виноград в количестве. Не знаю куда ночью ходили в туалет соседи, он был очень сильно занят и на утро мне лучше не стало.

На метеоре продолжало мутить, Спасибо желудок уже был пустой, но тошнотики подкатывали и я пошла искать открытую палубу.

Палуба это громко сказано, малюсенький пятачок между двумя закрытыми отсеками.

Однако ветер в морду и почти морской простор как рукой сняли остатки отравления. Правда потом с морды ошмётками облупилась обветренная кожа, но это было потом.

Каховка находилась после шлюзов, ширина Днепра около неё была совершенно не впечатляющая. Поясню, с детства помнилось изречение про редкую птицу которая долетит до середины Днепра, а тут вдруг его туда и обратно переплыть нет никаких проблем даже мне.

О размещении в Каховке наверное нужно сказать лишь одно, папе пришлось потравить в номере клопов.

Убогость номера компенсировалась кормёжкой. Я много раз в последствии сама варила борщ, пробовала его в типа ресторанах, но ни один не был и близко похож на ту вкуснятину с пампушками, что готовили в Каховке в августе 91.

Еще в Каховке был рынок, куда естественно ходили за фруктами и «филейчиком», там же мы с папой зачем-то купили дикое количество грецких орехов. И возили их с собой ещё в три города. А потом от станции пешком шли домой с этой «тонной» орехов ну да об этом в концовке.

Вечером мы ходили с девушками из компании в парк аттракционов. Иногда с нами ходила и вторая подруга.

На какой-то карусели где всё части вращаются, то есть встаёт на ребро и вращается основное колесо, вращаются в отдельной плоскости прицепленные кабинки и вращаются каким-то образом сдвоенные сидушки, нам (точнее мне) так понравилось, что мы купили сдвоенный сеанс, не вышли после остановки, а сразу поехали кататься дальше.

Ну видимо острых ощущений от отравления накануне мне было мало.

От сдвоенного сеанса вращений в воздухе идти не получалось, ноги выписывали невообразимые кренделя, меня и обоих девушек носило из стороны в сторону. Возле какого-то здания нашли неприметную лавочку и сели ждать «когда вращение остановится».

Оказалось мы отдыхаем возле отделения милиции и очень этим нервируем служителей порядка.

В Каховке до пляжа нужно было ходить минут пять десять, может чуть больше.

Сначала тянулся достаточно обрывистый берег с зарослями, затем он становился пологим и переходил в пляж.

С другой стороны тропинки были задворки пансионатов отгороженные глухим забором.

Я так подробно описываю, потому что на этой узкой тропинке привязался ко мне извращенец.

Не скажу, что я испугалась, скорее мерзко. Идёшь никого не трогаешь (собственно и нет никого вокруг) и это сзади пыхтит, задницей восхищается и утверждает, что ебать пора.

Несколько раз я оборачивалась с намерением послать извращенца в пешее эротическое, но он делал вид «я не я» - останавливался, отворачивался. Тощенький невысокий хмырь.

В какой-то момент хмырь решился на активные «ухаживания» подбежал и ухватился за мою филейную часть.

Развернулась я очень неловко, не как учили, без перехвата рук, и хмырь улетел в кусты вниз с берега.

Не рассчитала короче.

Рассказывать о хмыре никому не стала. Ну сбросила и сбросила, ничего с ним не случилось, да и сам нарвался.

Из Каховки автобусом состоялся переезд в Херсон. Ничего особо примечательного о нём мне не запомнилось. Обычный город, широкие проспекты, жутко хлорированная вода, даже кофе не отбивал запах хлорки.

Как обычно ходили с отцом на рынок и чаще обычного папа ходил звонить маме.

Из Херсона был переезд в Николаев, там была офигительная гостиница и очередное покушение на мою задницу.

Номер был двухкомнатный, с диваном и креслами под кожу. Впервые за путешествие в номере был телевизор и не маленький, а большой полноценный.

Рынок в Николаеве нам не понравился.

Да и купаться в Буге то ещё удовольствие, хоть и стояли на пляже душевые, залезать в воду из которой выходишь гораздо темнее, чем заходишь мне не захотелось.

В очередной раз в компании одной из подруг, той что свободна (детей и мужа у неё не было на тот момент) мы намылились на променад.

В лифт с нами зашёл «пожилой джентельмен», на вид старше моего отца, хотя я поздний ребёнок.

Ну зашёл и зашёл, ну улыбается и улыбается, как-то не придала значения всяким разным ухмылкам, к тому же я не одна и скорее всего не мне всё это адресовано.

Однако когда двери «зачинились» и лифт стал «рухаться», старичок взялся наглаживать мой зад.

Получил по рукам и очень быстро вышел когда двери лифта открылись подгоняемый всеми известными мне выражениями.

Моя же «компаньонка» изрекла странную вещь: «вот доживешь до моих лет и такому будешь радоваться».

Дожила, пережила и не понять как можно такому радоваться.

Тем более я никогда не давала повода для повышенного внимания. Любимая одежда свободные джинсы и клетчатая рубашка, любимая обувь кеды или кроссовки. Ну и внешность далека от красивой.

Финишный город нашего вояжа была Одесса.

К моменту переезда туда союз распался и с нас тут же взяли какой-то налог как с иностранцев. Многие нервничали, но я смотрела на отца - он спокоен - я спокойна.

Тем более Одесса для него памятна, мы пошли гулять по городу туда где бывали мои родители в молодости.

Увы ни Потемкинская лестница, ни Дюк меня не впечатлили. На лестнице из разъехавшихся плит целые деревца росли.

На привозе от толкотни закружилась голова.

Про то как мы спросили дорогу к оперному театру рассказывала здесь.

Театр был закрыт, там что-то с фундаментом происходило, не знали как остановить проседание.

Пляж забит сильнее чем было в Анапе в годы моего детства. Но Одесса Единственное место, где отец пошёл купаться.

Дорогу домой особо не помню. Приехали мы поздно ночью. В городе транспорта ноль. Пошли от станции пешком, а ещё эта «тонна» грецких орехов у меня в сумке. Ночь, тишина и в такт шагам орехи погромыхивают.

Ввалились в квартиру, мама радостная встретила и отожравшийся до состояния тумбочки кот.

Плакат "Да здравствует единство рабочих и крестьян!"

Идеологический контроль искусства в первые годы Советской власти

Данная статья относится к Категории: Политические реформы

«Важнейшими механизмами регуляции культурного процесса на этом первом этапе были административно-командные и идеологические. Уже в октябре 1917-го фактически вводится цензура (трибуналы печати), а в январе 1918-го при них создаются следственные комиссии с правом на обыск и арест. И хотя провозглашается, что цензура имеет «временный характер и будет отменена по наступлении нормальных условий общественной жизни» - это очередная ложь: в 1921 г. в ответ на предложение Г. Мясникова ввести полную свободу печати в связи с окончанием Гражданской войны В.И. Ленин заявил: «Мы самоубийством кончать не желаем и потому этого не сделаем».

Об огромном значении, которое партия придавала идеологическому «промыванию мозгов» свидетельствует организация сплошного частокола цензурно-идеологических структур: отдела агитации и пропаганды (Агитпропа) при ЦК РКП(б) и учреждение при Наркомпросе Главполитпросвета (1920) с отделами на местах, призванных проводить идеи партии в «политико-просветительной работе республики», в 1922 г. учреждаются всесильный Главрепертком и Главлит, таково официальное название органа советской цензуры. Новая власть была мнительной, бдительной и подозрительной. В 1921-1922 гг. Наркомпрос принимает целый каскад постановлений, циркуляров и распоряжений, призванных соблюсти идеологическую чистоту репертуара: устанавливаются процедуры отбора пьес и утверждения репертуара. Одновременно идёт - ещё до национализации театров - планомерная облава на частное предпринимательство.

Антрепренёрам запрещаются: показ спектаклей без предварительного разрешения органов Наркомпроса (1918), заключение контрактов с артистами без предварительного разрешения ТЕО (март 1919); формирование трупп по договорам, если не соблюдаются тарифные ставки, выработанные профсоюзом и утвержденные Наркомтруда, куда, кстати в апреле 1919 г. переводится актёрская биржа. И, наконец, в мае 1919 г., ещё до национализации театров - Наркомпрос запрещает - чего уж там мельчить! - «всякую частную инициативу в театральном деле». Естественно, последовало резкое сокращение числа театров - к концу 1918 г. их было уже не более двадцати.

Выбранный ТЕО курс означает непосредственное государственное регулирование театральной деятельности - так называемый принцип прямого управления. Предпринимаются даже попытки внедрить эти прожекты в жизнь.

Первая ласточка «огосударствления» искусства появляется в Петербурге: здесь в октябре 1918 г. публикуется декрет «Об объединении всего театрального дела и постановке зрелищ в пределах Северной области и передаче в ведение комиссариата по народному просвещению Союза коммун Северной области РСФСР». Выражая мнение всех правоверных пролеткультовцев, П.М. Керженцев публикует в «Известиях» статью «Очередь за Москвой». А в марте 1919 года распоряжением зав. ТЕО О.Д. Каменевой вводятся временные «Правила финансирования местных учреждений по театральному делу». Суть их сводится к тому, что ТЕО предполагает перевести все театры РСФСР на бюджет при условии, что они разработают годовые планы, пришлют свои сметы в Москву, где высокое начальство их рассмотрит и примет решение. Нам сегодня никак не понять всей бессмысленности этой затеи - только в фанатически искривленном сознании ярого государственника (а именно таковой была ориентация О.Д. Каменевой) могла возникнуть эта бредовая идея. Какие планы и сметы, какая Москва - вся Россия полыхает огнём гражданской войны, страна распалась, даже Калуга объявила себя «республикой»?!

Естественно, что деятели театра заняли «круговую оборону» от возможной национализации. Государственники из ТЕО искренне недоумевали: «Понятно, почему возражают предприниматели против национализации, но непонятно, почему возражают артисты». Общее мнение творческих деятелей выразил К.С. Станиславский, считавший надвигающуюся национализацию «смертельной опасностью для театра».

Однако именно политика прямого управления закрепляется известным декретом «Об объединении театрального дела» (август 1919 г.), национализировавшим зрелищные искусства в стране. Это были цветочки, через год созрели ягодки: по инициативе В.И. Ленина готовится проект реорганизации Наркомпроса с подчинением театров Главполитпросвету (так называемый план Литкенса), чтобы, как было сказано, «превратить государственный театральный орган в орган политический».

Даже делегаты Первой Всероссийской конференции заведующих губернскими подотделами искусства (декабрь 1920 г.) в своей резолюции объявили проект «гибельным для дела коммунистической художественной культуры и искусства» и предложили взамен учредить «Наркомат искусств в центре и его отделы на местах». Победило, однако, ленинское предложение, и театры переподчиняются Главполитпросвету.

Нет необходимости перечислять все документы, характеризующие административно-командный посыл советской власти, её болезненную идиосинкразию к любой «чуждой» идеологии - они общеизвестны. Более важно подчеркнуть другое. Наряду с этими двумя механизмами она использует и экономические стимулы: щедрость сметы ТЕО в 1918 году признавали даже противники новой власти, а в январе-феврале 1921 года все зрелища в РСФСР вообще были объявлены бесплатными! Продолжая политику «пряника», власти вводят почётные звания народных артистов.

Осмысляя по горячим следам эту небывалую ранее в России ситуацию, А.М. Эфрос подытожил: «Искусство получило государственное управление, но и получило государственное направление». Мы не будем анализировать принципы организации театрального дела в годы нэпа - это тема самостоятельного исследования. Отметим лишь, что вынужденно допустив - в ограниченном масштабе - действие принципа самоорганизации, который спас в эти годы российский театр, государство резко усилило идеологический надзор и буквально обложило негосударственные театры непомерной данью в виде множества налогов и сборов. И ещё один знаменательный момент - профсоюз РАБИС был недоволен «именным спросом» театра на безработных артистов и настойчиво боролся (!) с этим явлением. Уже в тридцатые годы это безразличие к индивидуальности станет лозунгом: «У нас незаменимых нет».

Второе - сталинское - огосударствление искусства начинается с 1928 года и завершается к 1936 году. У «отца народов» не было готовой модели государственного управления культурным процессом, в эти годы идет эмпирический поиск её эффективных форм.

Понимая значение «прирученного» искусства в формировании «нового советского человека», его идеалов и ценностей, власть расширяла сеть государственных театров, финансировала их деятельность, щедро одаривала наградами, званиями и премиями послушных, верноподданных драматургов, режиссёров, актёров, художников, обрушивая державный гнев на инакомыслящих творцов. Неугодные властям творческие коллективы расформировывались, а театры - закрывались, как, например, театр МХАТ-2 (1936), театр В.Э. Мейерхольда (1938), Камерный театр А. Я. Таирова (1949) и т.д.

Повторим - организация театрального дела как социокультурного процесса должна исходить из принципа согласования интересов всех его участников, и как, мы показали выше, до октябрьского переворота так оно и было. «Раньше факторами воздействия на репертуар, - отмечал в 1928 году театровед Вл. Филиппов, - были отчасти вкусы публики, а главным образом воля самого театра, слагавшаяся как из эстетических, так и из внеэстетических его потребностей - стремления руководителей театра, его наиболее видных работников, вопросы материального порядка (при системе, например, бенефисной или поспектакльной платы) и т.д.» Что ж, в целом с автором можно согласиться. Послушаем, однако, его дальнейшие рассуждения: «Теперь же к ним присоединилось руководство власти, которая вместе с волей потребителя театральной продукции и создает социальный заказ, в значительной мере парализующий эгоистические стремления самого театра, вынужденного выполнять его». Думается, что здесь автор явно лукавит: он некорректно отождествляет интересы «руководства власти» и «потребителей» (зрителей), бездоказательно превращая их во взаимозаменяемые. Что это суть далеко от правды, свидетельствуют данные обвальной посещаемости «Дней Турбинных»: 113 409 в сезоне 1926/27 гг. Власть же, как известно, этот спектакль отнюдь не жаловала.

Волю «руководства власти» откровенно и недвусмысленно расшифровал зав. Агитпропом ЦК ВКП(б) В. Г. Кнорин, открывая в апреле 1927 года Всесоюзное партийное совещание по вопросам театра: «Если творчество того или иного писателя [...] подвергается только последующему контролю советской цензуры, издательства и общественного мнения, то в театре весь творческий процесс находится в теснейшей зависимости от того, в чьих руках находятся театральные помещения и те капитальные ресурсы, без которых художественная постановка немыслима [...]. Художественное мастерство Станиславского, Таирова, Южина и др. подконтрольно советскому государству во всех своих стадиях. Это делает наши позиции к старому театральному мастерству гораздо более выгодными и их использование гораздо более возможным, чем в области литературы». Как не вспомнить известную потёмкинскую фразу: «Умри, Денис, лучше не напишешь».

Действительно, «более выгодные» позиции административно-командного управления использовались на практике с «более возможно» широким веером запретительных мер не только в сценическом искусстве, но и во всем художественном процессе страны. Эффективное огосударствление искусства достигается, по Сталину, при условии, что надежная (с точки зрения власти) система функционирования может быть создана только из архинадёжных (контролируемых и управляемых) элементов. Именно этим объясняется создание художественно-политических советов, обеспечивающих «активное участие пролетарской общественности в руководстве театрами»; огосударствление системы подготовки творческих кадров; повсеместное утверждение принципа стационирования творческих коллективов без права смены места работы; литеровка, а позднее и создание «справочного списка» пьес; обязательная приемка новых постановок вышестоящим органом культуры; организация госзаказа пьес. Венцом же всех этих надзорно-репрессивных мер было введение уголовной ответственности за нарушение порядка отбора и постановки пьес (1940).

Тотальное огосударствление искусства могло завершиться только укрощением творческих работников «свободных профессий», не охваченных государственной службой, - художников, композиторов, писателей.

Сталин делает сильный ход: в 1932 году на пепелище ликвидированного к радости многих ненавистного РАППа зарождаются творческие союзы. Это было гениальное - не побоимся этого слова - сталинское решение: искоренить инакомыслие в творческой среде руками самих же прикормленных и послушных творческих работников.

Такого история человечества не знала, но эксперимент удался...».

Дадамян Г.Г., Новый поворот, или культура моего поколения, СПб, «Балтийские сезоны», 2010 г., с. 135-140.

Дополнительные материалы

1957 год. Недостатки идеологического руководства наукой в СССР по А.А. Любищеву

+ Плейлист из 14-ти видео: СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ, ИННОВАЦИИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ

+ Ваши дополнительные возможности:

Идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на онлайн-консультацию третье воскресенье каждого месяца в 19:59 (мск). Это принципиально бесплатный формат.

Задать вопросы Вы свободно можете здесь: https://vikent.ru/w0/

Также, для профилактики ошибок в области изучения Творчества рекомендуется проработать следующий материал:

Изображения в статье

Дом Наркомпроса / Москва Михаила Булгакова

Изображение Nachrichten_muc с сайта Pixabay

Изображение Aghyad Najjar с сайта Pixabay

Плакаты СССР – «Кадры решают все». И.В.Сталин. (Клуцис Г.) 1935 / Gallerix

Большой театр в 1937 году / Линия Сталина

А.Н.Яр-Кравченко, А.П.Зарубин. «Ответственность на вас». 1960. Холст, масло / сайт ГМИРЛИ имени В.И. Даля

Как весна выглядит из космоса

Репортаж космонавтов корабля "Союз-32" Валерия Рюмина и Владимира Ляхова о том, как выглядят весной природные явления с обриты Земли из Главного зала Центра управления полетами (ЦУП).

Фрагмент программы "Время". Эфир 02.05.1979. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

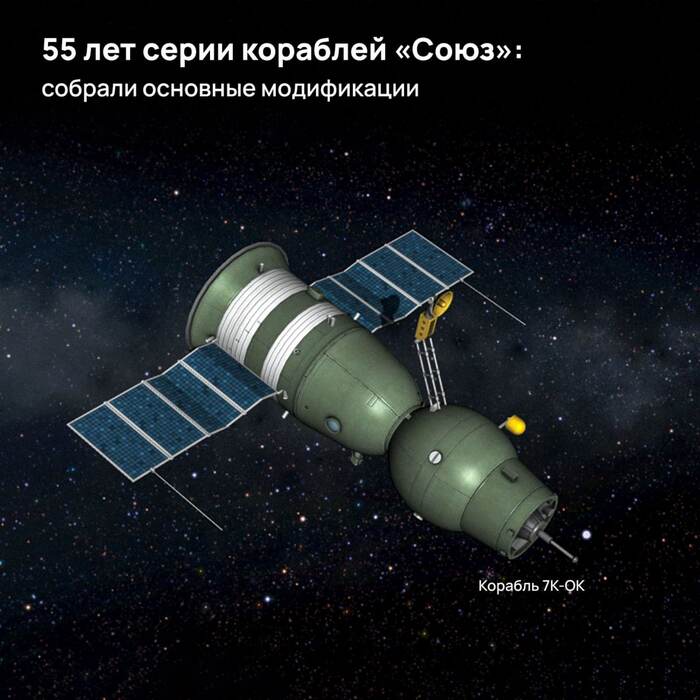

55 лет серии кораблей «Союз»: собрали основные модификации

23 апреля 1967 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз» (индекс 11А511, ещё без дополнительных обозначений). Она вывела на околоземную орбиту первый пилотируемый корабль «Союз». «Союз-1» с космонавтом Владимиром Комаровым на борту совершил 18 витков и начал историю сначала советских, а потом и российских космических кораблей. К сожалению, запуск «Союза-1» закончился трагедией, но от модификации к модификации они становились функциональнее, удобнее и надёжнее. Давайте вспомним основные модификации этого космического корабля:

— «Союз» (7К-ОК) — в этой модификации корабль летал с «Союза-1» по «Союз-9»;

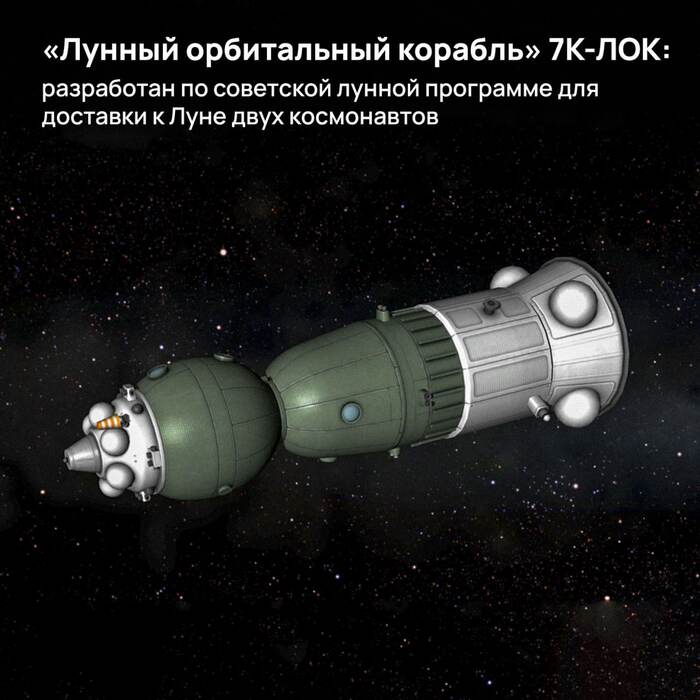

— Лунный орбитальный корабль (7К-ЛОК) — предназначался для полёта двух космонавтов к Луне с запуском на ракете Н-1;

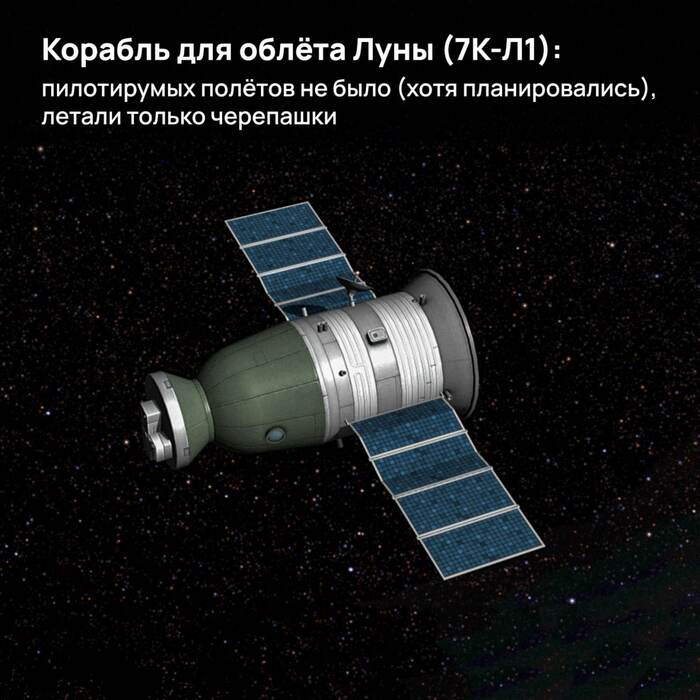

— 7К-Л1 — упрощённый вариант 7К-ЛОК, предназначенный для облёта Луны при запуске с помощью «Протона». Четырежды корабли в автоматическом режиме облетели спутник Земли. На одном из них впервые облетели Луну и вернулись на Землю живые существа. К сожалению, это были черепашки и насекомые;

— «Союз» (7К-Т) — корабль был построен для работы с орбитальными станциями («Союз-10»—«Союз-40»);

— «Союз Т» (7К-СТ) — значительная модификация и первые цифровые приборы позволили снова увеличить экипаж до трёх человек;

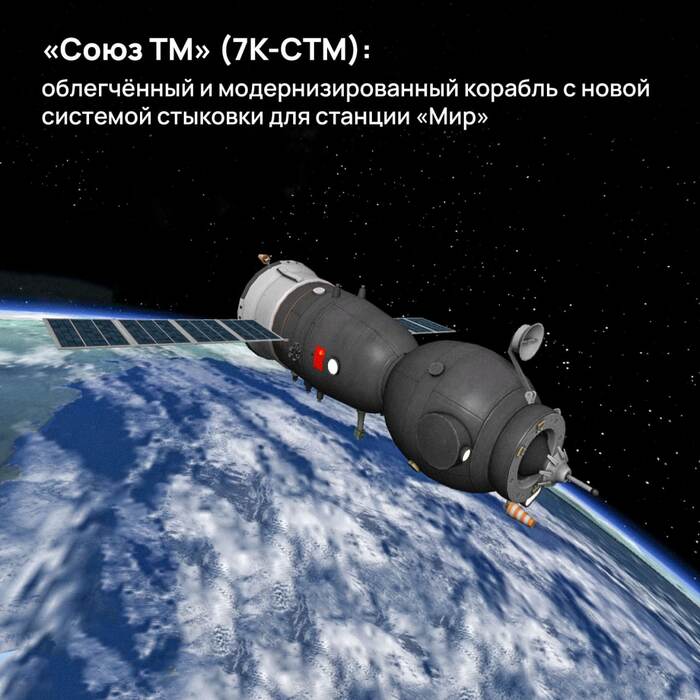

— «Союз ТМ» (7К-СТМ) — модернизация для станции «Мир»;

— «Союз ТМА» (7К-СТМА) — модернизация, которая позволила расширить рамки роста членов экипажа;

— «Союз ТМА-М» (7К-СТМА-М) — множество новых приборов, облегчение конструкции;

— «Союз МС», индекс 7К уже не применяется, ибо длинное название 7К-СТМА-МС уж слишком режет ухо и заставляет дёргаться глаз. «МС» — самая современная модификация, которая применяется и сейчас.

Хотя серии кораблей «Союз» исполнилось 55 лет (а с начала разработки и все 60), но корабль постоянно проходил модернизацию каждые несколько лет. Сначала летали втроём без скафандров, потом вдвоём в скафандрах, потом втроём в скафандрах. Улучшались электроника, программное обеспечение, модернизировалась система стыковки. Нашлось место для высоких (и адаптировали под низких) астронавтов и космонавтов. В итоге корабль еще и получил цифровое управление, а также повысил автономность.