«Моя Венеция» 2025. 100х90см. Холст. Масло

Мотив был подсмотрен в одном из дворов сибирского города Абакана. Летом, после очередного августовского дождя. Хотя подобные "каналы Венеции" можно встретить и в других уголках нашей необъятной родины.

Первый вариант 2017 года(темперный), был приобретен в музей ИРРИ (Институ́т ру́сского реалисти́ческого иску́сства).

Заброшенный рудник Аллуайвстрой. Здесь 1930-ых годах впервые в СССР началась добыча лопарита

Изучение Ловозерского щелочного массива было начато в конце XIX в. экспедициями под руководством известного геолога Вильгельма Рамзая. В 20-х годах XX в. оно было продолжено отрядами АН СССР под руководством академика А.Е. Ферсмана, а с 1931г. Приступили к систематическому изучению горных богатств Ловозерских тундр. В середине 30-х г. Были открыты рудные горизонты лопарита. На Аллуайвском разведка включала горные и буровые работы, в результате чего были выявлены огромные запасы лопаритовых руд. За этот же период геологами С.Д. Покровским, М.А. Золотарем, И.В. Зеленковым, И.А. Воробьевой, Н.К. Нефедовым было сделано много геологических открытий.

Склады ВВ (взрывчатых веществ) располагались на северном склоне Аллуайва.

Фундамент старого кернохранилища у подъема к руднику. Вдалеке справа видно промплощадку рудника Карнасурт (действующий).

В теплое время года часть подъема можно преодолеть на внедорожнике.

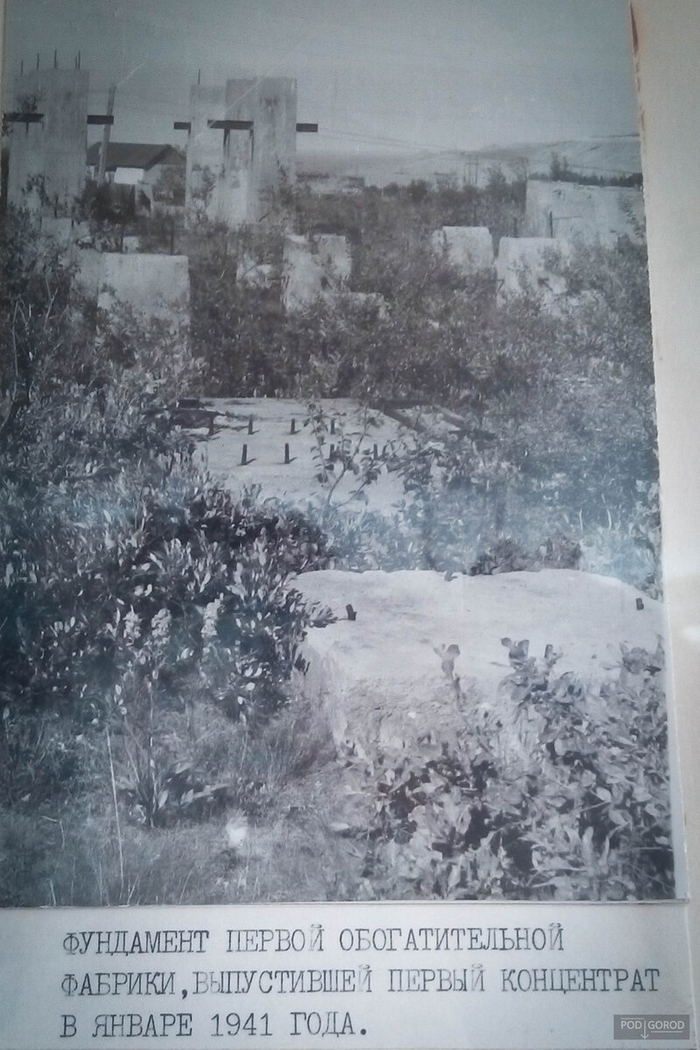

С 1939г. началось промышленное освоение Аллуайвского месторождения. Был организован комбинат «Аллуайвстрой» по добыче и переработке лопаритовых руд. Первым директором стал Лев Евгеньевич Эгель (1939-1941 гг.). В этом же году был построен небольшой рудник с ручной откаткой руды и пустой породы, началось строительство опытной Аллуайвской обогатительной фабрики, которая была введена в эксплуатацию в 1940г. Производимый концентрат направлялся на дальнейшую переработку в Москву.

В 1940 выстроена маленькая обогатительная фабрика у ручья, текущего из долины озёр Раслака.

В 1940 г. Возник небольшой поселок Аллуайв для рабочих, добывающих руду из рудных пластов, выходящих на поверхность. Вблизи поселка в ручную, без механизации были пройдены первые штольни. Руду перевозили на автомашинах на обогатительную фабрику, расположенную у подножия горы Аллуайв. На промплощадке, примыкающей к оз. Ильма, пройме р. Сергевань геологоразведочной партией был построен другой поселок из нескольких домов, где жили рабочие обогатительной фабрики. От 72-го километра тракта Пулозеро – Ловозеро до оз. Ильма проложили дорогу протяженностью 16 км. В этом же году директор «Аллуайвстроя» Л.Е. Эгель в составе областной делегации был направлен в Москву для подготовки доклада о необходимости строительства комбината и железной дороги до него от основной магистрали. 21 апреля 1941 г. И.В. Сталин подписал постановление о строительстве крупного комбината. Уже тогда в плане предусматривалось строительство не только рудников и обогатительных фабрик, но и металлургического завода по переработке лопаритового концентрата.

Всего у рудника имелось три портала, ведущих в несвязанные между собой штольни. Самый дальний от дороги портал на данный момент недоступен.

Перед началом Великой Отечественной войны на предприятии работали только вольнонаемные, но после подписания И.В. Сталиным этого постановления на стройку были привезены 17 тысяч заключенных (военнослужащие, побывавшие в плену во время финской войны). С началом войны людей и оборудование эвакуировали. Заключенные были вывезены в Пулозеро, где вновь приняли присягу и в составе штрафных рот отправились на северо-запад области. На оз. Сейдозеро (озеро в Ловозерских тундрах) была создана база партизанского отряда (начальник В.П. Бусыгин) на случай захвата фашистами района.В конце великой Отечественной войны встал вопрос о восстановлении «Аллуайвстроя». Восстановительные работы начались в 1946г. Начальником строительства был назначен Н.И. Воронцов. С лета 1946г. по северному склону горы Карнасурт велись крупномасштабные геологоразведочные работы. Работы на Аллуайве были остановлены, так как нашлась руда ближе и богаче по содержанию. Были проведены восстановительные работы на фабрике, в промышленных условиях руды испытаны на обогатимость, получена партия лопаритового концентрата.

И, наконец, ближний к дороге. С него мы и начнем осмотр рудника.

Замер простеньким дозиметра показал, что непосредственно у порталов радиационный фон повышен.

Не удивляйтесь снегу на части фотографий: вторая экспедиция была организована в конце сентября, когда в Ловозерских тундрах уже во всю зима.

Вид на портал.

Центральная штольня представляет собой изгибающийся тоннель длинной около 200-300м.

Предположительно, белые вкрапления - опалы.

Фон внутри доходил до 180 микрорентген в час.

Теперь осмотрим центральную штольню. До войны объёмы добычи на руднике были совсем небольшие, а вскоре после войны работы на Аллуайве и вовсе свернули, так как стали разрабатывать месторождение на Карнасурте.

Центральный портал в сентябрьскую метель.

Центральная штольня длинной всего примерно 25 метров.

Центральная часть заложена землей и пустой породой.

Забой.

На этом всё. К сожалению, архивы рудника сгорели в годы войны, поэтому об истории рудника мы смогли рассказать совсем немного.

Заброшенный рудник Восточный

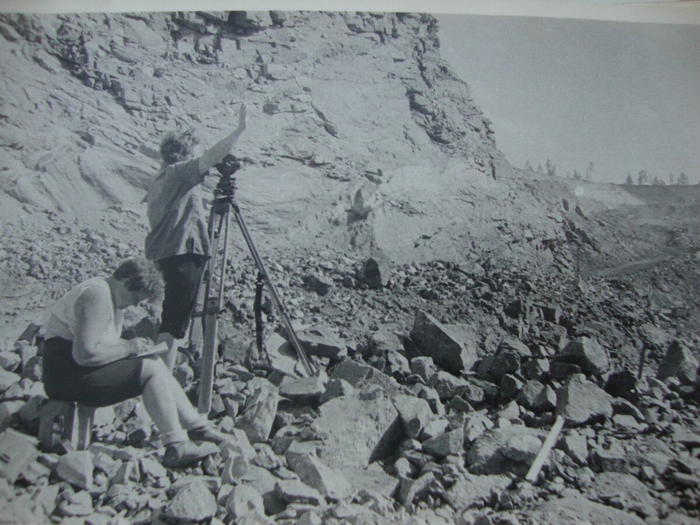

1963 год. Маркшейдеры работают на новом карьере.

В конце 1980-х работы на месторождении начали завершаться, в 1992 году добыча была окончательно свернута. Вероятнее всего, к закрытию рудника привели сразу две причины: исчерпание основных запасов медно-никелевых руд и финансовая нерентабельность предприятия.

Этот рудник мало кому удавалось посещать. Дело в том, что расположен он почти у самой границы с Норвегией, к нему ведет единственная дорого, для проезда по которой придется отметиться на тыловом пограничном КПП.

Начнем осмотр Восточного. Оголовок вентиляционного ствола подземных выработок рудника.

Сам ствол, как и все выработки, затоплен. Насосы для откачки воды были отключены после закрытия рудника.

Шорох в кустах… и тут к нам из леса выходит лиса.

Лиса на фоне вентиляционного ствола. Она проявляла любопытство, но совсем близко не подходила.

Покормили лису кусочком курицы и отправились дальше.

Рядом с вентиляционным стволом располагался административно-бытовой комплекс рудника.

Опустевшие здания некогда крупного горно-добывающего предприятия.

Склад самоспасателей для рабочих.

Здания выглядят так, словно их целенаправленно разрушали. Скорее всего, так орудовали мародеры, которые сносили стены для разбора дорогого оборудования и кабелей.

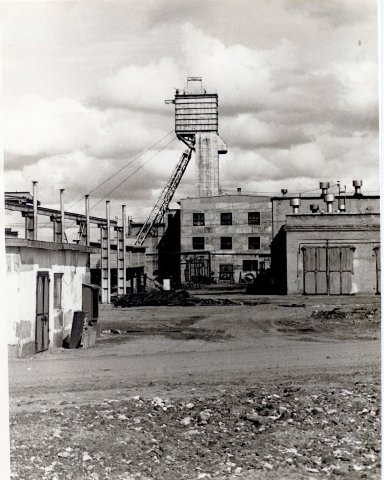

В здании справа раньше располагался копер и шахтная подъемная машина.

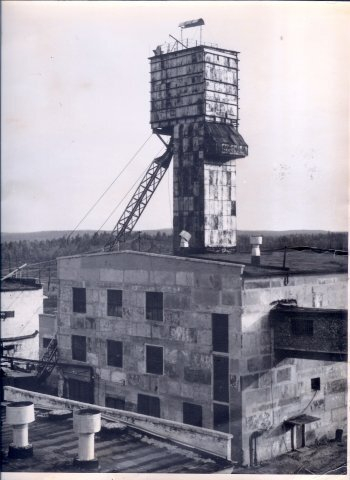

Это здание во времена работы рудника. Надстройка в виде башни называется копер и предназначена для размещения подъемной установки. Архивное фото времен работы рудника.

Здание в наши дни.

И в прошлом.

Среди развалин зданий нашёлся бывший ствол рудника.

От здания к стволу ведет подземный тоннель.

Сам ствол, вид с площадки у тоннеля. Раньше здесь ходила клеть (лифт) для подъема/спуска рабочих и грузов.

Вид наверх.

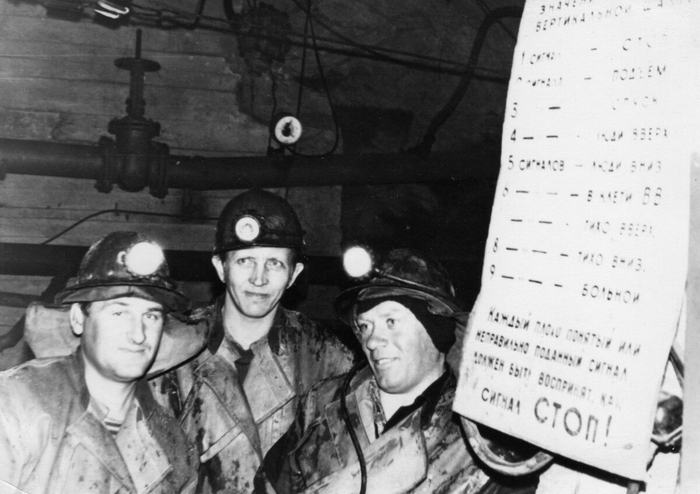

Архивное фото на руднике Восточный. Снято над этим самым стволом.

На фото Костягин Н., Симонов И., Амосов В., Валентин Амосов в подземных выработках. Судя по табличке справа, фото сделано под землей возле клети.

Спуститься вниз в рудник сейчас практически невозможно, металлические конструкции проржавели, а сам ствол даже летом перекрыт слоем льда. Да и смотреть внизу нечего, всё затоплено.

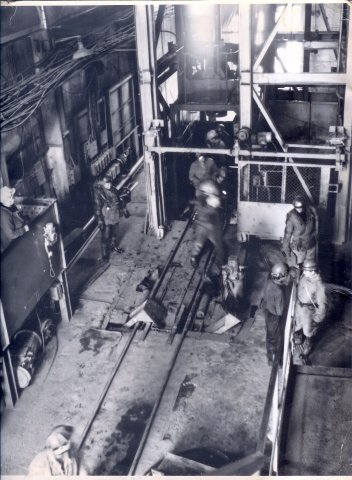

Архивное фото подземных выработок рудника Восточный.

Дальше наш ждал путь к другим интересным местам вдоль Норвежской границы.

В конце хотелось бы добавить, что совсем недалеко от этого заброшенного рудника есть и действующие предприятия по добыче медно-никелевых руд.

Опытная добыча пирротина в 30-х годах в Хибинах. Восточный и Западный районы

Свой маршрут мы начали от КПП центрального рудника, возле которого проходит тропа к Пирротиновому ущелью.

Мы пошли не прямым путем к ущелью, а длинным, через водопад и озера.

Почти в самом начале пути находится водопад "Платовский", возле которого есть удобное место для привала.

После водопада и до самого ущелья не будет сильного перепада высот, но придется по камням переходить горные реки.

Река Айкуайвенйок.

На подходе к ущелью.

Над нами в воздухе постоянно кружили хищные птицы, которых потревожило наше присутствие.

Поляна с оранжевой породой - остатки опытной добычи пирротина, которая велась здесь в 1930-х годах. Этот район добычи условно называли Восточным, параллельно работы по разработке пирротина велись возле города Апатиты (Западный район).

В районе ущелья располагался рабочий поселок с небольшой кузницей, которая могла находиться именно на этой площадке.

Хибинский пирротин планировалось использовать для получения серной кислоты, которая была необходима для многих технологических процессов на предприятиях. В 1930-м году началась подготовка к геологоразведке ущелья, работы по проходке разведочных шурфов, электро- и магниторазведке шли здесь до 1935 года. По результатам разведки была организована Пирротиновая партия, затем переименованная в Южно-Хибинскую комплексную группу.

Ярко-рыжие отвалы пирротиновой руды в районе бывших штолен.

Для доставки продовольствия и вывоза руды из Пирротинового ущелья были затребованы 22 лошади, поставлены буровые, жилые палатки для рабочих, построены хозяйственные помещения (склады, пекарни, конюшня, бани, кузницы и др.), проложены дороги и зимники. Работа кипела летом и зимой, в документах даже появился термин «Пирротинстрой».

1933 год. Буровая в районе Пирротинового ущелья.

Пирротиновое ущелье. Штольня № 5. 1933 г.

На склоне ущелья было пройдено пять штолен. По заданию треста «Апатит» в декабре 1932 г. здесь было добыто около 180т. пирротиновой руды, после разборки и сортировки 44 т руды с содержанием серы 25-27 % отправлены на завод «Красный Химик» в г. Ленинград для технологических испытаний. Работы в Пирротиновом ущелье затруднялись глубоким снежным покровом, снежными обвалами (зимой 1932-33 гг. участок трижды заваливало) и трудностями с доставкой продовольствия (рабочие по три дня сидели без хлеба).

В 1933 г. пробный обжиг хибинского пирротина (44 т) проведён на ленинградском заводе «Красный Химик» и дал удовлетворительный прогноз его использования, что подтвердилось работами с пирротином на Ловчорритовой обогатительной фабрике и Воскресенском химическом заводе. Несмотря на это, работы по добыче пирротина в ущелье были свернуты: запас руд оказался недостаточно большим для промышленной добычи, организация которой дополнительно затруднялась отсутствием полноценных дорог и снежными заносами. Немного дольше велась добыча на Западном районе, где имелась более развитая инфраструктура.

Вид на ущелье с отвала.

Первая организованная научная экспедиция вернулась в ущелье спустя 70 лет (в июле 2005). По результатам экспедиции была опубликована статья "История освоения Хибинских пирротинов" (Красоткин И.С., Войтеховский Ю.Л., Лесков А.Л.), которая и послужила для нас основным источником информации.

По состоянию на 2005 год от рабочего поселка уже ничего не осталось, а штольни были почти полностью засыпаны. Авторам статьи "История освоения Хибинских пирротинов" удалось осмотреть штольню № 3, причем вход в нее пришлось раскапывать. Штольня представляет собой полость 6 × 8 м в трещиноватом скальном монолите с крутыми плотными каменными стенками высотой около 2 м (роговик), по которым сочится вода.

Вход в штольню №3 в 2005 году.

В нашем походе в июле 2023 года штольни найти не удалось. Возможно, провал на фото все что осталось от входа в одну из них. До недавнего времени как минимум две штольни были доступны.

Пирротиновое ущелье представляет собой памятник эпохи социалистического строительства 1930-х гг. и, несомненно, имеет историческую и познавательную ценность, а также является интересным геологическим объектом.

Теперь перейдем к осмотру Западного района.

Когда стало ясно, что запасы пирротина в Пирротиновом ущелье недостаточны для промышленной добычи, основные разведочные работы переместились в Западный район к югу от массива Тахтарвумчорр вблизи железной и автомобильной дорог. Была проведена электроразведка, пройдены разведочные канавы и скважины. В Западном районе были отобраны пробы руды и направлены в Центральную испытательную станцию (ЦИС) треста «Апатит» и на завод «Красный Химик».

Дорога к штольне и карьеру в Западном районе. Июль 2023.

В Западном районе была более развитая инфраструктура с полноценным рабочим посёлком.

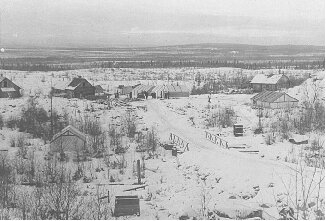

Рабочий поселок Пирротинстроя. 1939 г. Из фондов музея ОАО «Апатит».

Вид на штольню, портал завален. Из портала по весне вытекает вода, вымывая гипс, из-за чего камни по руслу ручья окрашены в белый цвет.

Канава рядом с карьером. Провалы, возможно, это просевшая штольня.

Вид на карьер и штабеля руды. Западный район был признан более перспективным для освоения, но промышленная добыча здесь так и не началась.

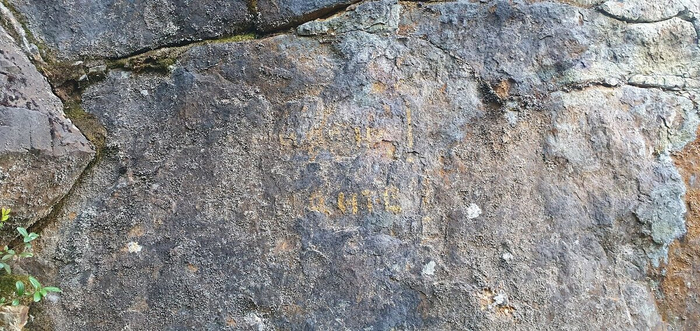

"Умираю! Прощайте!"

Надпись на скале в карьере. Кто и когда ее написал неизвестно.

Штабеля отбитой руды.

Кусок немецкого самолета Junkers Ju 88 упавшего на склоне севернее разработок.

Чушь - забытый вкус великой рыбы. История, рецепт и водка под дых свежести

Где-то на излучине великой русской реки, у берега, засыпанного ивовым пухом, мужчины молча вытягивают сети. Молчание, не от напряжения, а от ожидания. Сильное, плотное, живое. В воду попался он, осетр, благородный старец среди речных царей, рыба, которую нельзя просто взять и зажарить. Его судьба - чушь.

Что такое чушь?

Чушь - это не просто блюдо. Это ритуал, кульминация рыбалки, жест уважения к рыбе и моменту её поимки. Это сырая, только что выловленная рыба, чаще всего осётр, стерлядь, севрюга или нельма, реже, щука или жерех, которую режут на тонкие куски, солят прямо на берегу, закусывают с хрустящим луком и обязательно, запивают холодной, обжигающей водкой.

Это не заготовка на потом, не рыба для копчения или варки. Это вкус самого мгновения, когда рыба ещё жива в своей силе, когда вода ещё не высохла на её чешуе.

История чуша - из глубины времён

Слово «чушь» имеет древние корни. Есть мнение, что оно пришло из финно-угорских языков Поволжья и означало "свежую сырую рыбу". Ещё в летописях упоминались пиры новгородцев и вятских купцов, которые после удачной рыбалки устраивали чушевание, застолье, на котором ели только что пойманную стерлядь и пили домашний самогон.

Волга, Дон, Иртыш, Обь, на всех великих русских реках знали этот обычай. Особенно часто чушь готовили на местах стоянок рыболовных артелей. Считалось, что так рыболов "прощается" с пойманной рыбой, вкушая её силу, её плоть и дух, и благодарит воду за удачу.

Казачьи традиции тоже сохранили чушь, особенно на Нижнем Дону и в устье Волги. Казак не считал себя удальцом, если не ел чушь хотя бы раз в сезон. А еще говорили: «Не ел чушь, не рыбак, а баловень природы».

Настоящий чушь: как его готовят

Никаких тарелок. Никаких столовых приборов. Всё, прямо у воды, на газете, на разделочной доске, на гладком камне.

Ингредиенты:

свежайшая рыба: осетр, стерлядь, нельма или щука

крупная соль (лучше морская)

репчатый лук - кольцами

водка - очень холодная, как лёд

по желанию: перец, укроп, лимон (но это уже современное прочтение)

Способ приготовления:

Рыбу разделывают сразу после поимки - чем свежее, тем лучше.

Снимают кожу, вынимают хребет, нарезают тонкими ломтями, почти как на сашими.

Посыпают солью - не жалея, на вкус, иногда с перцем.

Сверху выкладывают кольца лука - он должен чуть прижечь свежесть рыбы.

Через 5-10 минут рыба начинает "созревать": соль вытягивает немного влаги, рыба становится чуть плотнее.

Закуска готова. Едят руками, заворачивая ломтик рыбы с луком, запивают водкой, которая обжигает, как костровой огонь.

Почему чушь - это не просто закуска?

Это сила настоящего момента - ты ешь то, что еще час назад плавало в воде.

Это ритуал объединения: чушь не едят в одиночку, он делается на компанию, на берегу, под разговоры и молчание.

Это древний вкус, до обработки, до цивилизации, как будто ты возвращаешься в доисторическое время, когда человек и рыба были ближе, чем сейчас.

Важные нюансы и советы

Никогда не делайте чушь из замороженной рыбы. Это уже не чушь, а пародия.

Обязательно убедитесь в чистоте воды - ведь вы едите рыбу в сыром виде.

Не стоит увлекаться - чушь едят только в первый час-два после поимки, иначе это уже не безопасно.

Лучше всего запивать холодной водкой, чтобы "запечатать" вкус рыбы, а не перебивать его.

Чушь сегодня - забытая гастрономия или возвращение к истокам?

В эпоху ресторанов и доставки чушь кажется почти варварским. Но именно в нём, та самая живая, настоящая Россия, где важны не сервировка и поварской чин, а сила момента, уважение к природе и человеческая близость.

Сейчас по берегам Волги и Камы ещё остались старики, которые вспоминают, как ели чушь с отцом, глядя на закат, с бутылкой в руке и ломтём рыбы в пальцах. Может, пора и нам попробовать? Не просто съесть рыбу, а вкусить реку, улов, миг.

Если вы когда-нибудь попадёте на настоящую рыбалку в Астрахань, на Обь или в дельту Волги - попросите сделать вам чушь. И запомните этот вкус. Второго такого нет.

Если вам близок дух настоящей еды, простой, сильной, живой, не проходите мимо. У меня в блоге ВКУСНО ГОЛОДНЫЙ вы найдёте ещё больше атмосферных рецептов, гастрономических традиций и забытых вкусов, которые пробуждают что-то настоящее. От рыбацких закусок до деревенских пирогов, всё по-настоящему, с душой и сытной искрой в каждом слове.

Вдохновляющие иллюстрации

Анатолий Владимирович Голубев — советский художник, график, книжный иллюстратор. Изумительные открытки! Обязательно покажите это своим детям!)

Обида старого охотника (1985)

По одноименной повести осетинского писателя Нафи Джуйсоты. О бывшем учителе Имане, который активно выступает за сохранение родной природы и борется с браконьерами, невзирая на их служебное положение.

Северо-Осетинское телевидение 1985

Автор сценария - Нафи Джуйсоты

Режиссер-постановщик - Рафаэль Гаспарян

Режиссер - А. Азадянц

Оператор-постановщик - Михаил Немысский

Оператор - А. Гресев

Композитор - Феликс Алборов

Актер - Борис Мулаев (Иман)

Актер - Сослан Хабаев (Тарасик)

Актер - Инал Еналдиев (Гари)

Актер - Махарбек Кокоев (Батраз)

Актер - Нина Чочиев (бабушка Тарасика)

Актер - Маирбек Цихиев (Соломон Хазбиевич)

Актер - Константин Бирагов (Корсанов)

Актер - Ким Суанов (Рыбак)