«12 месяцев». Синдром Элерса-Данло

Информационно-просветительский гуманитарный проект «12 месяцев» — это цикл материалов о необычных людях – пациентах с редкими (орфанными) болезнями, о которых не написано в студенческих учебниках. Считается, что вероятность встретить на профессиональном пути редкого пациента у обычного врача ничтожно мала, поэтому в академических аудиториях им не уделяют должного внимания, что в повседневной жизни приводит к диагностическим ошибкам, упущенному времени и поломанными судьбами и жизням. Проект «12 месяцев» реализуют студенты и ординаторы – будущие и нынешние специалисты, активно изучающие генетические методы диагностики, их место в современной врачебной работе. Материалы готовятся на кафедре патологической анатомии СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) при поддержке научно-практического журнала «Гены и Клетки», группы компаний ИСКЧ, блога истории медицины и порталов Indicator.Ru и «Нейроновости». Каждый проект будет состоять из трех материалов: рассказа о заболевании с видеотаймлайном его изучения, и пациентской истории. Научные редакторы проекта — Алексей Паевский и Роман Деев. Седьмой цикл статей посвящен синдрому Элерса-Данло. Мы понимаем, что это заболевание — не неврологическое, в первую очередь поражающее не нервную, а иные системы (хотя неврологические проявления у него, конечно же есть, как и поражение зрительной системы), но редакция портала решила опубликовать у себя статьи по всем болезням, а не только поражающим в первую очередь нервную систему. Нам кажется это правильным. И сегодня у нас — история семьи, страдающей этим недугом.

Папа Любовь Михайловны и дедушка ее дочери Жени был седьмым, предпоследним ребенком в семье. Только у него обнаружился синдром Элерса-Данло (СЭД) — генетическое заболевание с поражением соединительной ткан; и никакой прогерии, ему выпала полноценная жизнь до 74 лет. Сегодня и Любовь Михайловна (64 года), ее дочь Женя (43 года), Женин сын Витя (11 лет), все они, как и когда-то дедушка, болеют СЭД. Они рассказали нам о том, как относились к болезни тогда и сейчас, какую медицинскую помощь они получают и как проходят будни семьи, где уже в четвертом поколении встречается СЭД.

Любовь Михайловна — тогда

Я в деревне росла. О том, что у меня СЭД никто не подозревал. Единственное, что подмечали – мою хрупкость. Бывает, несешь воду, заденешь ногу чуть-чуть ведерком — все, рана на пол ноги. Бежишь за коровой, споткнешься — опять рана на пол ноги. Никто их мне не зашивал, это же деревня была, да и росла я без мамы. Позже, когда я жила в интернате раны мне пытались зашивать, но швы все равно расходились: кожа как пергамент, тонкая. Потом я уже сама отказывалась зашивать раны: больно, а толку все равно нет.

Впервые в больницу я попала в 9 лет, но понять, что со мной не могли. Диагноз мне поставили только в мои 15, после аварии: у меня была травма, которая не заживала 2 года. Ни о каких генетических заболеваниях и исследованиях и речи не шло, поэтому в кожвендиспансере пришлось исключать сифилис! Люди по-разному реагировали на мою болезнь. Были те, кто реагировал неадекватно и говорили: «иди отсюда, гнилушка»!, ведь в детве я почти всегда ходила перевязанная. Моя главная мечта детства – поскорее вырасти и перестать болеть…

В Советском Союзе мне не предлагали никакого особого лечения. В первые роды вообще никто меня ни о чем не предупреждал. Родила и родила. Когда я Женю рожала, я даже не понимала, что она тоже может этим болеть, мне никто не говорил о том, что это может предаться по наследству. Инвалидность мне дали только в 25 лет. Сначала дали 2 группу. Я ревела, пережевала, что не возьмут работать. Дали третью. Сказали: «Хочешь? Иди работай». Я работала с бумагами, с документами.

20-30 лет назад я могла 2 раза в год лежать в больнице для поддержки своего состояния, еще давали путевки в санаторий. Раньше инвалидам было жить легче. И медицина была намного лучше. И дешевле было. Сейчас я себе платного врача не могу позволить. А раньше могла. Те доктора, которые должны знать наше заболевание, они часто его не знают. Я стала экспертом по нашей болячке. Когда мы лежали в больнице в Москве, я ездила по библиотекам. Я очень много узнала про заболевание. Знаете, как мне инвалидность давали? Невропатолог кричит: «Ей положена инвалидность»! А замглавврача отвечает: «Нет, не положена»! Невропатолог кричит опять: «Нет, положена»! Зам в ответ: «Нельзя»! Победил мой доктор.

Любовь Михайловна — сейчас

Сейчас работаю председателем Общества инвалидов. По самарским меркам, у меня большая пенсия – 22 тысячи рублей, но на полноценную реабилитацию и лечение ее не хватает. Путевки в санаторий мы сейчас ждем от 3-х до 5 лет. В реабилитационном центре с нас берут деньги за препараты, койку и еду. Раньше такого не было. Недавно я заболела и потратила 6 тысяч на лекарства. Как мне столько заплатить с моей пенсией и потом выжить? А еще люди изменились..да бывало на меня неадекватно реагировали, но в интернате мне все помогали: и ребята, и учителя. Сейчас все совсем не так. И внука моего никто не поддерживает. Ему сложно писать, у него слабые пальцы. Ну, его никто не поддерживает, и он тоже поэтому не старается. Он недавно упал, а учитель не отпустила его домой со школы, и из-за этого у него загноилась нога, и его пришлось оперировать.

Мое заболевание ограничивает меня только в движении. Я на машине езжу уже больше 20 лет. Если бы не было машины, я бы сидела дома. Машину мне дали бесплатно. Сейчас люди, с которыми я общаюсь, негласно мной восхищаются. Они говорят друг другу: «Хватит ныть-то, вон посмотри на Любу!». Я и работаю, и за рулем, и дача у меня, 12 соток. Я там больше всего люблю выращивать цветы.

Женя: хочешь — добиваешься сама

Когда я родилась, мама поняла, что со мной что-то не так: все сосуды просвечивали через мою кожу. Я была очень подвижная и очень эластичная; гипсом лечили врожденный вывих бедра. Я от всего ранилась и истекала кровью.

Только к трем годам определили инвалидность, а к 11 подтвердили генетический диагноз; с 16 – я инвалид второй группы.

Когда мне было 11 лет, мама по квоте выбила мне место для обследования в Институте педиатрии в Москве. Только тогда, после разговоров с врачами вдруг стало понятно, что и у дедушки были мои симптомы; что у нас у всех одна та же болезнь — и, и у мамы, и у ее сестры, и у дедушки, и у меня…

Мы — коренные самарчане. Я ходила в обычную школу. С обычными бешеными, агрессивными детьми. В школе было сложно. Конечно, меня обижали. Я была маленькая, хрупкая — тихоня. Мне было интересно сидеть с карандашами и рисовать. Почти весь первый класс я просидела под партой. Потом, по счастливой случайности, попала в наш самарский интернат для слабовидящих детей (у меня есть проблемы со зрением); и он оказался местом, где ребята были очень дружными, стояли друг за друга горой. И мне там было очень хорошо.

Вокруг меня всегда было очень много мальчишек. Мне с ними было проще общаться. Поэтому никаких комплексов на тему того, что я кому-то не понравлюсь, у меня не было. Переходного возраста как такового у меня не было, мужским вниманием я не была обделена.

Я всегда хотела детей, для меня – они смысл моей жизни. Однако врачи мне ставили бесплодие, но в 27 лет я попала к хорошему доктору, которая за 3 года меня вылечила, и я забеременела, но на сроке 24 недели на контрольном осмотре предложили сделать аборт, найдя у сына отклонения по УЗИ-исследованию. Но я отказалась: «Вы мне вытащите ребенка к сроку, а с остальным я сама справлюсь»! Когда Витю принесли на первое кормление, я его развернула и поняла сразу, что у него тоже есть наша болезнь.

А вот моя вторая беременность случилась неожиданно. Мне было 39 лет, здоровье уже не то. Дочка официально здорова, но она тоже очень мягенькая, но синяки от малейшей травмы у нее не образуются. Но, к сожалению, после вторых родов- мое состояние здоровье резко ухудшилось – у меня начали отниматься ноги, я стала плохо ходить, сейчас я не выхожу из дома. Думаю, причина этого – неправильно сделанная эпидуральная анестезия.

Иди и работай, детка!

Однажды нами занялась врач-генетик, которая была неравнодушна к нашей судьбе, и тогда началась реабилитация. В течение 14 лет я четыре раза в год лечилась в санатории и в стационаре. Это прекратилось в 17 лет. Профильные санатории вообще все пропали. Последний раз в санатории я была в 19 лет. Мне дали 3 группу инвалидности бессрочном со словами: «Иди и работай, детка»!

Сейчас Витя, мой сын, не получает ни какой реабилитации. И того, что я получала раньше, не получает. И я вижу, что его болезнь прогрессирует быстрее. В 80-е годы реабилитация была лучше, чем сейчас. Это однозначно. Отчасти это происходит потому, что главврачи и местные министры очень быстро меняются. 4 года мы боролись за получение помощи. Но потом раз, — и министр сменился; все нужно начинать сначала. Я не чувствую никакого желания со стороны министерств нам помогать: «Дали инвалидность? Сидите и молчите. Копошитесь как-то сами». Нас в Самаре всего 8 человек с СЭД. Из них четверо — наша семья. Нас мало. Реабилитация дорогая. Витя получил инвалидность в 9 месяцев. Я помогала нашему врачу составлять документы для определения у него инвалидности, мы вместе с ней писали обоснование, почему ему нужна инвалидность. Но все равно 4 года нас мучали: каждый год мы ходили ее продлевать. Потом им уже дали «сверху» распоряжение дать нам бессрочную инвалидность до 18 лет, и все равно даже после этого они сопротивлялись. Мне вообще-то эта беготня с моим диагнозом нелегко давалась. Сын в это время несколько раз попадал в больницы с рваными ранами и некрозами.

В целом, нам очень везет с врачами. Хотя попадаются, конечно, и кадры, с которыми приходится бодаться…Да иногда и люди попадаются, которые не отличаются корректностью в своих действиях. В этом году у Вити был первый выпускной в его жизни, и он на него не попал, некоторые мамы считают, что моему сыну не место среди здоровых детей. Они решили проводить выпускной на природе, и это замечательно, но до выбранной локации нельзя было подъехать даже на такси, это была изолированная часть большого парка, поскольку мы ограничены в движении – попасть туда не смогли. Позже мне сказали, что это место было выбрано не случайно, сделали все, чтобы Витя не пришел, так мой сын первый раз ощутил дискриминацию по состоянию здоровья.

Вместо «я» учусь быть «мы»

Мой типичный день: «Доброе утро! Мама, дай телефон, мультики»!

Если сын дома, он мне помогает. Кухня у нас еще на трех соседей, я туда не выхожу, у меня все здесь. Я все время дома, все время на стуле. Если мне нужна помощь, муж мне что-то доносит. Кастрюлю с водой, например, я уже не могу донести. Я не могу нести что-то в двух руках, потому что одной мне нужно держаться за что-то, пока я иду. Если я одна, у меня есть ходунки. Если мне совсем никак, я иду с ними. Ноги в тонусе, я их не чувствую или они горят.

Я была очень нервная, заводилась с полоборота. Я постоянно добивалась чего-то криком. Сейчас все по-другому. Теперь вместо «я» учусь быть «мы». И я принимаю свое состояние как своеобразный отдых. Всю жизнь я была паровозом. Все проблемы раньше решала я. А теперь я делегирую мужу, сыну. Я понимаю, что мое состояние —дар свыше, чтобы я немного утихомирилась.

Мне не дают никаких прогнозов про мою физическую активность.

Я хочу снова ходить. Хотя бы так, как ходила до анестезии. Еще я хочу переехать в дом, который адаптирован для людей с колясками, хочу, чтобы был удобный пандус.

Сейчас я начала вести блог на Дзене. Это баловство. Еще я вяжу всякие коврики, прихватки… Режу старые вещи и из них вяжу. Шью, когда есть возможность. Потом все раздариваю, продавать не умею.

Я — живчик. Мама меня воспитывала так: «Ты можешь. Если не ты, то кто? Никто тебе ничего не должен. Хочешь — добиваешься сама».

Я верю, что никогда не нужно опускать рук. А еще, что нужно верить в бога и в людей, которые рядом. Но главное — стараться быть добрым к окружающим и к себе. Не любя себя, мы не сможем любить всех вокруг. Мы не можем делиться тем, чем мы не наполнены. Если в нас нет любви, нам нечего отдавать.

Беседовала Анастасия Кадыкова

Еремин А. Л. К биофизике эволюции интеллектуальных систем //Биофизика РАН – 2022. – Т. 67. – №. 2. – С. 409-416

Прошло 150 лет с первой публикации, посвященной ноогенезу - эволюции интеллекта. Но только в XXI веке благодаря результатам фундаментальным исследований в физике, биологии, медицине и междисциплинарных сферах стало возможным определение количественных измерений некоторых параметров, способствующих в естественных науках пониманию эволюции интеллектуальных систем. Анализ параметров интеллектуальных систем, закономерностей появления и эволюции, отличительных черт, констант и лимитов их структур и функций, продемонстрировал: измеряемость и сравнительный анализ развертки скорости коммуникаций (~100 м/с - 300 млн м/с); квантификация количества компонентов интеллектуальных систем (10-100 млрд); подсчет связей, обеспечивающих кооперацию (от 150 до 1 трлн связей). Синтез моделей может иметь прогностическую ценность при изучении феномена происхождения и эволюции: мозга, как популяции нейронов в ходе биологической эволюции Homo sapiens с появлением мышления; мозга каждого человека при индивидуальном анатомо-физиологическом развитии с появлением творчества, мысли, сознания, идеи, инсайта, интуиции, эврики; «ноо» в гипотезе морфофункциональной эволюции популяции человечества. Ключевые слова: биофизика развития и эволюции, нейроинформатика, психофизика, нейрофизика, параметры интеллектуальных систем, ноогенез.

https://www.researchgate.net/publication/358843061_K_biofizike_evolucii_intellektualnyh_sistem

Лаборатория в тебе. Как нейронаука изучает внетелесный опыт, медитацию и осознанные сновидения

XXI век размывает грань между нейронаукой и психологией. Можно ли почувствовать резиновую руку как свою? Как сыграть в теннис глазами? Что такое «медитация на сострадание»? «Нож» рассказывает, как способность людей к самоанализу стала новым исследовательским инструментом в изучении сознания и работы мозга.

«Научное познание объективно» — эта старая фраза, водружаемая на штандарты естественных наук, когда-то стала настоящим достижением человеческой мысли. Никакой больше слепой веры в догматы или опоры на софистические построения: объекты — вот новые герои пьесы. Огонь проверяет живучесть микробов, металлические шары доказывают наличие электрического заряда.

А вот сознание человека долгое время оставалось для науки слепым пятном (иронично, правда?). Как объективно оценить и изучать субъективные ощущения человека?

В психологии было множество подходов к этой проблеме. Первых успехов в этом добились павловская школа исследования рефлексов в СССР и близкий к ней бихевиоризм в США. Оба направления использовали старую добрую оптику «от третьего лица» — внешнее наблюдение за чужим сознанием. Сегодня ученым-когнитивистам помогает вычислительное и нейрофизиологическое моделирование устройства нашего разума.

Противоположный подход к исследованию сознания — интроспекция, то есть взгляд от первого лица — появился еще на заре развития психологии, в конце XIX века. Но, судя по недавним результатам, именно самонаблюдение может стать настоящим прорывом в когнитивистике.

Стивен следит за яблоками, или как сыграть в теннис во сне

Один из интроспективных способов изучения сознания — метод осознанных сновидений (ОС). В свое время он вызывал немалый скепсис в академической среде, но когда удалось доказать, что можно управлять снами, ОС стали активно изучать.

Многие из нас имеют опыт осознавания себя во сне, хотя в этом состоянии активность разума всецело унесена потоками ассоциаций. Чем осознанный сон отличается от обычного? Ну, как минимум тем, что вы понимаете: всё происходящее — сон! И никаких больше кошмаров.

Немного практики осознанных сновидений — и вы даже сможете управлять сюжетом сна, перестраивая его в процессе. Ваше сознание творит и одновременно видит этот сон.

Осознанное сновидчество открывает множество новых психоаналитических и психотерапевтических возможностей. Но, пока феномен ОС не признавала наука, место ему было разве что на полках самоучителей разного рода, а то и вовсе в разделе «мистика».

Первопроходцем, начавшим исследовать эту, мягко говоря, не самую популярную в 1970-е область, стал Стивен Лаберж. Он с самого детства переживал осознанные сновидения и в деталях описывал, какими эффектами это сопровождается. Стивен нашел и других людей, умевших контролировать свои сны, только вот незадача — весь их опыт не был доказан научными методами. Считалось, что сам факт существования явления ОС невозможно подтвердить.

Лаберж задался вопросом: если сон целиком происходит в сознании (а сканирование методами МРТ и ПЭТ тогда только начинали применять), то какие сигналы тела позволят зарегистрировать наступление осознанного сна?

Фаза быстрого сна называется так потому, что в ней наши глазные яблоки непроизвольно дергаются (так называемые быстрые глазные движения). От далеких предков современный человек унаследовал навык не просыпаться, убегая от являющихся во снах животных, а лишь вращать глазами от ужаса или восторга. Однако если вы внезапно осознаете, что спите, то сможете управлять своими действиями во сне так же легко, как и в реальной жизни.

Лаберж стал первым, кто смог доказать, что снами можно управлять: он предложил снимать электроэнцефалограмму мозга в быстрой фазе сна и фиксировать движения глаз спящих людей. Испытуемые должны были подать знак из сна — посмотреть по сторонам в заранее установленной последовательности — и им это удалось.

Влево. Вправо. Еще два раза влево. По словам добровольцев, в состоянии ОС они решили сыграть в теннис. Сенсационное исследование открыло путь прикладному использованию сна для обучения или терапии. В 1980 году Лаберж получил докторскую степень по психофизиологии, а в 1987 основал свой Институт осознанных сновидений.

Внетелесные путешествия Томаса, или Как увидеть свою Я-модель

Выдающийся современный философ сознания Томас Метцингер осознанных снов не видел, однако с раннего подросткового возраста переживал нечто похожее — выход разума за пределы тела (так называемый «внетелесный опыт» или ВТО).

Около 30 % людей «выходили из тела» хотя бы раз, а 9 % женщин испытывали внетелесный опыт во время родов.

Зачем нашей психике способность воспринимать тело извне? При каких минимальных условиях у человека сохраняется чувство своего «я»? В поисках ответа Метцингер двинулся сразу в нескольких направлениях, в том числе в сферу академической философии, где ставятся вопросы о сознании. Кроме теории, он занимался и практическими исследованиями совместно с неврологом Олафом Бланком из Швейцарского технологического института в Лозанне.

Бланк проводил, например, такой опыт. Представьте, что вашу руку закрывают перегородкой и просят не шевелить ею во время эксперимента. Эту руку гладят перышком, и одновременно исследователи показывают вам видео, на котором гладят искусственную резиновую руку. Внезапно над резиновой рукой замахиваются молотком, и вдруг — УДАР!

Вы судорожно выдергиваете руку из-за перегородки — но понимаете, что с вами ничего не случилось: ударили только резиновую руку на видео. За пару минут ваш мозг стал считать ее вашей.

Подобные опыты стали топливом, на котором работали теоретические модели Метцингера. Он связался с Бланком и стал продумывать еще более сложный вариант этого эксперимента.

Если мозг можно обмануть и заставить его считать резиновую руку своей, то как насчет остальных частей тела? Если удастся экстраполировать полученный результат на всё тело, то можно в лабораторных условиях создать для человека достоверное переживание внетелесного опыта.

Метцингер и Бланк задумали попрать священные границы ощущения себя в пространстве и создать «ложное тело» для разума испытуемых. Представьте, что на вас видеоочки, куда транслируется ваш вид сзади — точнее, не ваш: камера снимает манекен. К вам обоим одновременно прикасаются, и ваш мозг синхронизирует ваши ощущения с тем, что делают с куклой. Неожиданно манекен толкают вперед — и вы уже вне тела.

В начале 2000-х Метцингер издает свой философский magnum opus, 700-страничный труд «Быть никем: „я“-модель субъективности». Провокационное название опирается на изящную концепцию транспарентности, то есть прозрачности. Согласно ей наше сознание, или генерируемое мозгом ощущение себя как Я, по сути — виртуальная модель, границы которой невидимы для нас… пока она функционирует нормально.

Вот почему Метцингер отправился собирать всякие диковинные формы нарушения «я»-модели вроде осознанных сновидений (практикуйте по Лабержу), фантомных конечностей (читайте Рамачандрана) или множественных личностей (сочувствуйте Билли Миллигану).

В нормальном психическом состоянии мы, даже если очень захотим, не можем устремить на себя «внутреннее око», чтобы понять, какие нейропсихические механизмы прямо сейчас воспроизводят опыт вашего Эго. Но некоторым, включая Метцингера, это удается с завидной регулярностью. В течение веков формировалась еще одна школа исследований сознания, чьи результаты лишь в последние десятилетия начинают привлекать внимание ученых, — буддизм.

Ода эмпатии, или Божественно сострадающий всему живому Мингьюр

Вообразите, что вы родились до XV века, когда науки в знакомой нам форме не существовало. Еще не прозвучало знаменитое утверждение «книга Природы написана на языке математики», а глашатай эмпиризма Роджер Бэкон пока не замораживал в снегу куриц. Переместимся не только во времени, но и в пространстве — из Европы в Тибет.

Тех, кто приходят в Тибет в поисках духовного просветления, в свое время могли бы назвать естествоиспытателями. Научного метода у далай-лам и других последователей Будды (чье учение было на редкость антидогматичным) не было, но они, по сути, обладали доступом к самому современному оборудованию для изучения реальности.

Эти люди изучали данный в сознании мир и то, как устроено сознание, средствами его самого.

Буддистов и йогов можно назвать настоящими людьми-лабораториями. В процессе многолетних практик под руководством учителя в результате поистине ювелирной психоинженерии они приобретают уникальные навыки. Способности сознания — как драгоценные камни: иногда, чтобы обработать их, у мастера нет никакого иного столь же крепкого инструмента, как уже ограненный камень.

«Направить внимание, рефлексировать, сконцентрироваться» — вот лишь малая часть глаголов, описывающих психические действия. Чтобы работать с феноменами сознания, мастера медитаций пополняли тибетский язык множеством терминов, у которых нет прямого аналога в западноевропейских языках.

Ранняя буддийская школа вайбхашиков насчитывала 46 разновидностей психических элементов, а виджнянавадины, или йогачары, признают 51 элемент. Среди них такие сложные концепции, как совершенствование знаний, бдительное отношение ко всем живым существам, различающее сознание (функция сознания, различающая вещи по их свойствам и форме).

Как усилием воли воспарить над потоком эмоций? Как растождествить собственное Эго, растворившись в чистом осознавании? Как включать и выключать внутренние органы, в течение всей жизни работавшие сами по себе?

Подобно нынешним олимпийским чемпионам, люди-лаборатории тренируют свои психические навыки десятки тысяч часов (от 10 000 до 55 000), пока результаты не станут устойчиво воспроизводимыми. Этот способ — аналог верификации (подтверждения), принятый в современных научных исследованиях: предполагается, что другой «просветленный ум» тоже способен воспроизвести определенную практику — коль скоро природа Будды едина для всех сознаний.

Но ведь тогда должна существовать и возможность проверить эти способности средствами современной нейронауки?

Подобной интуицией, по-видимому, руководствовался Ричард Дэвидсон, директор Вейсмановской лаборатории нейрофизиологии и функционирования мозга. Из Тибета в США он вывез группу буддистов, которые достигли исключительных результатов в медитации и согласились на эксперименты «во имя познания и контакта культур».

Медитировать — осознавать проявления естественного состояния ума — можно, по сути, на любой ментальный объект: входящие чувственные данные, мысли, дыхание и т. п. Однако есть еще один, менее известный ее подвид — «медитация на сострадание». Это регулярная концентрация на намерении, чтобы все живые существа в этом мире стремились к гармонии и любви.

Медитация на сострадание обладает ярко выраженным рекреационным эффектом. Она устраняет тревожность, социофобию, уменьшает степень агрессии во взаимодействии с другими людьми.

Более того, с годами мастера медитации на сострадание могут победоносной силой эмпатии осознанно размывать границу между собой и другими (это один из ключевых водоразделов в западноевропейской культуре).

Один из участвовавших в исследовании буддистов, Йонге Мингьюр Ринпоче, обладал исключительным талантом даже по меркам тибетских гуру. Уже в 13 лет его признали достаточно зрелым для ретрита: Мингьюр отправился в трехлетнее уединение от мира, где продолжил самопознание и развитие освоенных им за предыдущие годы техник. Мозг, поистине достойный изучения в лаборатории! (Его обладатель, кстати, посещал Москву и выступал с лекциями в начале августа 2018 года.)

Когда Ричард Дэвидсон попросил Мингьюра медитировать на сострадание, показалось, что аппаратура для записи ЭЭГ дала сбой. Дважды. Точнее, сотрудника лаборатории дважды перепроверяли, не было ли чисто технических поломок — потому что результаты активности ума никогда не были столь впечатляющими.

У участников из контрольной группы область мозга, связываемая со счастьем, материнской заботой и прочим, становилась активней на 10–15 %, тогда как у Мингьюра — на 700–800 %.

Хотя это всего лишь цифры, они дают почувствовать, какая интенсивность работы мозга за ними стоит.

Изучение тибетских монахов — одно из наиболее показательных исследований, где способности людей-лабораторий подтверждались лабораториями естественно-научными. В последние 10–20 лет число подобных скрещений растет впечатляющими темпами. Метаисследование, проведенное в 2014 году, показало, что практика медитации ощутимо снижает стресс, депрессию и даже помогает блокировать болевые синдромы.

А теперь представьте, что и осознанные сновидения, и выходы из тела, и еще десятки столь же причудливых способностей (вроде создания тульп, но о них в другой раз) могут быть развиты как навыки, отточены, доведены до совершенства. То есть не только могут, но и могли, и оттачивались в прошлом — просто сети воспроизводства этих практик крайне редки. Когда нейронаучные исследования доказывают нам, что подобные опыты возможны, мы преодолеваем предрассудки, выработанные самой же наукой.

Рассудок, безусловно, прекрасен — но он становится лишь одним из инструментов, а может, даже материалом, когда речь заходит о лаборатории — лаборатории в тебе.

Крыс научили играть в компьютерные игры

Нейроинженер Виктор Тот научил крыс играть в компьютерную игру. Животные, пройдя специальный уровень, справились с легендарным шутером Doom II. Об этом пишет Medium.

Мужчина вознаграждал своих питомцев за успешные действия.

Отмечается, что инженер создал специальный шар для передвижения крыс.

Датчики устройства считывали действия питомцев и передавали их в игровые команды. Когда крысы все делали правильно - они получали вознаграждение в виде сладкой воды, которая текла по двум трубочкам прямиком к мордочкам крыс.

I-Phone : Apple и Biogen разрабатывает технологию диагностики депрессии

Массачусетская компания Biogen специализирующаяся на нейронауке совместно с Apple разрабатывает технологию диагностики депрессии и когнитивных нарушений с помощью встроенных в I-Phone датчиков. Смартфон будет анализировать физическую активность пользователя, режим его сна, манеру набора текстовых сообщений. Собранные данные будут анализировать алгоритмы, которые смогут выявить возможное расстройство.

Гипотетически технология может нарушить конфиденциальность владельца I-Phone передавая данные алгоритмам. Поэтому Apple намеревается разработать такие алгоритмы, которые будут работать только на устройстве и без отправки данных на внешние серверы. Именно эти алгоритмы для диагностики когнитивных нарушений и разрабатывает байотек в Кембридже.

Проект по выявлению депрессии, стресса и тревожности называется Seabreeze. Помимо Biogen и Apple, в нем участвует Калифорнийский университет. Также Apple вместе с Duke University разрабатывает алгоритм для выявления расстройства аутистического спектра у детей. Диагностика будет осуществляться с помощью камеры I-Phone, которая будет фиксировать, как часто дети раскачиваются вперед и назад, и могут ли они сосредоточиться.

Источник; дайджест Welcome to Massachusetts

на русском https://welcometoma.com/apple-biogen/

in English https://welcometoma.com/apple-biogen-en/

Время прогревать аудиторию!

Сентябрь — это не только начало учебного года, но и время активной подготовки к горячему сезону распродаж. Самое время подключить подписку Пикабу+:

рассказывайте о своих товарах и услугах

добавляйте ссылки

создавайте витрину товаров прямо в профиле

подключайте дополнительное продвижение постов

Пора готовить сани!

С точки зрения науки: медитация

Поклонники медитации считают, что она улучшает память и концентрацию, помогает избавиться от стресса и тревожности, а еще лечит болезни – от депрессии до рака. Разберемся, какие из этих утверждений справедливы и как нейронауки изучают эффект медитации.

Медитация и религия

Понятие медитации объединяет различные методы, помогающие достичь состояния глубокой сосредоточенности, физического расслабления, отсутствия любых эмоциональных проявлений. Самые известные методы погружения в это состояние – определенный ритм дыхания, повторение словесных формул, а также концентрация на материальном объекте (например, пламени свечи) или собственных физических ощущениях.

Изначально медитация была важной частью религиозных практик. Она упоминается в ведах – священных текстах, составленных на санскрите в II и I тысячелетиях до н. э. Дхьяна, состояние сосредоточенности сознания на созерцаемом объекте, и сегодня присутствует в индуизме, буддизме и джайнизме. Целью медитации было «успокоение сознания». Считалось, что опытные практикующие могли на некоторое время полностью остановить любую мыслительную деятельность.

Элементы медитации присутствовали и в других религиях. Большое внимание ей уделяли течения иудейского мистицизма: каббала и хасидизм. В суфизме, эзотерическом течении ислама, широко используется практика зикр – многократное повторение молитвенных формул. Произнося зикр, верующий может не только принимать особую молитвенную позу, но и совершать ритмизованные движения. Некоторые формы зикра включают танец с постоянным вращением, пение, игру на бубнах или флейтах.

Жан-Батист ван Мур, «Танцующие дервиши» (танец при выполнении практики зикр)

С медитацией связана и восточнохристианская практика исихазма, «умного делания». Это также многократное повторение молитвы, во время которого молящийся контролирует свои мысли и ощущения. Из Византии техника исихазма пришла и на Русь. Считается, что идеи учения, связанного с исихазмом, могут лежать в основе некоторых новаторских приемов икон Андрея Рублева.

Мода на осознанность

Волна интереса западного мира к восточным духовным практикам возникла еще на рубеже XVIII и XIX веков, когда начали исследовать санскритские тексты. В конце XIX и в XX веке многие индийские философы и общественные деятели посещали западные страны, выступали с лекциями в крупных университетах Европы и США, основывали центры изучения философии индуизма. Интерес к индуизму и буддизму отразился в работах Фрейда и Юнга – так медитацию стали изучать психологи.

В 1950-х и 1960-х гг. религии Востока приобрели популярность среди европейской и американской молодежи. Выходили переводы священных текстов, многие молодые люди отправлялись в Индию и Непал в поисках гармонии и нового опыта. Тогда же появились новые школы медитации, которые адаптировали практику для массового использования. Одной из самых популярных стала техника трансцендентальной медитации – ее основатель Махариши Махеш Йоги активно «продвигал» свою методику по всему миру.

Исследование медитации туммо

Новый всплеск увлечения медитацией на Западе начался уже в XXI веке вместе с ростом популярности йоги. По данным национального опроса Use and Cost of Complementary Health Approaches in the U.S., проведенного в 2012 году, тот или иной тип медитации практиковали 8% опрошенных взрослых американцев и 1,6% детей. Медитация вошла в пятерку самых популярных «дополнительных» методов укрепления здоровья наряду с йогой и дыхательной гимнастикой.

В 2010-е годы начался еще один виток популярности медитации. Его вызвали приложения для смартфонов, основанные на принципе направленной медитации (guided meditation). Это аудио- или видеозаписи с голосовыми командами, направляющими процесс расслабления и концентрации. В основе таких приложений чаще всего лежит не популярная в середине ХХ века трансцендентальная медитация, в процессе которой человек повторяет про себя формулу-мантру, а другая техника – медитация осознанности (mindfulness meditation). Она подразумевает сосредоточенность на текущем моменте. Чтобы добиться этого, медитирующий концентрируется на собственном дыхании и ощущениях тела.

Самые популярные медитативные практики современности, как правило, никак не связаны с религией. Авторы приложений подчеркивают, что их разработки основаны на научных исследованиях. Целью медитации становится не постижение сверхъестественного, а улучшение состояния психики человека. Создатели новых методик медитации обещают, что их подход поможет пользователям обрести спокойствие, не поддаваться стрессу, улучшить память и способность концентрироваться на работе. Сами любители медитации иногда приписывают практике и более впечатляющие возможности: например, способность излечивать болезни и избавлять от зависимостей.

Наука концентрации: первые шаги

Исследовать медитацию относительно современными методами ученые начали вслед за всплеском интереса к практике в 1960-х и 1970-х годах. Поскольку интерес широких масс к ней только зарождался, объектом исследований обычно становились «профессионалы» медитации – в частности буддийские монахи. Многие из них практиковались десятилетиями, посвящая концентрации по нескольку часов ежедневно. Позиция первых исследователей была такова: если сосредоточенность действительно способна оказывать эффект на работу мозга и тела в целом, у мастеров медитации изменения будут особенно заметны. Однако у такого подхода был и минус: найти достаточное количество участников исследования оказалось непросто.

Например, в начале 1980-х годов гарвардский ученый Герберт Бенсон заинтересовался восточным принципом «медитации внутреннего огня» – туммо. Медитирующий концентрируется на ощущении тепла внутри тела – считается, что таким образом человек может долгое время не чувствовать холода. Тибетские монахи, практикующие туммо, ходят в легкой хлопковой одежде даже зимой. Бенсон и его коллеги отправились в город Дармсала на севере Индии. Там им удалось найти всего трех монахов, которые годами практиковали туммо и согласились участвовать в исследовании. Разрешение на работу с монахами ученым пришлось получать у Далай-ламы лично.

Бенсон получил положительный результат: монахи действительно смогли поднять температуру собственного тела, находясь в неотапливаемом помещении. Одному из них удалось повысить температуру пальца ноги на 8,3 °C, а пальца руки – на 3,15 °C. Статью об эксперименте опубликовал Nature, один из самых авторитетных научных журналов мира. Однако участников исследования было всего трое, и условия их жизни значительно отличались от повседневности жителей западных стран, практикующих медитацию. Также ранние исследования крайне редко включали контрольную группу, поэтому даже зарегистрированные положительные эффекты могли быть результатом других особенностей образа жизни медитирующих или простым совпадением.

Как исследуют медитацию сегодня?

Ежегодно появляются десятки свежих исследований медитации. Например, в обзоре, вышедшем в журнале Nature Reviews Neuroscience в 2015 году, описаны 180 научных работ только о технике «медитации осознанности» (mindfulness meditation). Большая часть опубликована в 2010-е годы.

Поскольку медитация становится все более популярной, в XXI веке у ученых появилась возможность исследовать не только «профессионалов». Многие новые эксперименты проходят с участием людей, которые никогда не занимались ни одной техникой медитации. Одна группа получает инструкции и выполняет упражнения, другая остается контрольной и ведет прежний образ жизни. Также применяется метод долгосрочного исследования, когда состояние участников контролируют несколько раз в течение определенного срока. Такие работы помогают установить, какие изменения действительно могут быть вызваны именно медитацией.

Многие современные исследования включают тесты на конкретный тип задач. Например, участникам одного эксперимента предложили задание, основанное на эффекте Струпа. Это задержка реакции при прочтении названий цветов, которая возникает, если цвет букв не совпадает с написанным названием (скажем, слово «красный» написано зелеными буквами). Тест на длину этой задержки применяется, в частности, для диагностики возрастных изменений мозга. Участники исследования должны были указывать, какого цвета буквы в предложенных списках слов. Те, кто практиковал медитацию любого типа, справлялись с задачей быстрее. Ученые отметили: успех в большей степени зависел от того, сколько времени в день человек посвящал концентрации. Общее количество времени, проведенного за медитацией, оказалось не таким важным фактором.

Важнейший вопрос заключается в том, как медитация влияет на структуру мозга. Сегодня у ученых появляется все больше высокоточных инструментов, которые позволяют наблюдать за процессами, протекающими в мозге человека. Активно применяют технологии нейровизуализации – группы методов, позволяющих получать детальные изображения структуры головного и спинного мозга. Благодаря методам компьютерной и магнитно-резонансной томографии ученые могут увидеть, как меняются различные зоны мозга под воздействием медитации.

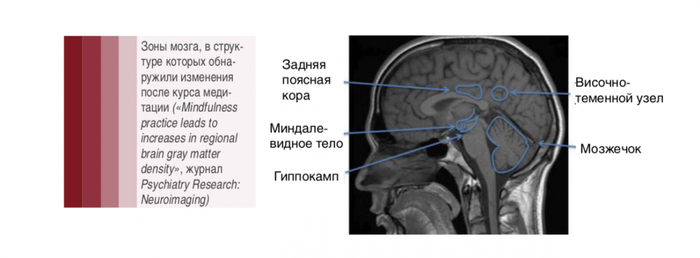

Авторы исследования, опубликованного в 2011 году в журнале Psychiatry Research: Neuroimaging, заявили, что им удалось зафиксировать изменения в структуре мозга людей, прошедших двухмесячный курс медитации осознанности. У участников эксперимента увеличилась плотность серого вещества в гиппокампе и задней поясной коре головного мозга. У контрольной группы таких изменений не обнаружили.

Одна из функций гиппокампа – регуляция эмоций. Ученые предположили, что постоянная практика медитации может помочь людям лучше контролировать проявления своих чувств. Также известно, что плотность вещества в гиппокампе падает у больных депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством. Задняя поясная кора участвует в формировании автобиографических воспоминаний (например, о семье и друзьях). Также эта область связана с сетью пассивного режима работы мозга (Default Mode Network, DMN).

Эта нейронная сеть активна в те моменты, когда человек не занят решением конкретной задачи, а бездействует – отдыхает или мечтает. Ее функции до конца не ясны, но исследователи считают, что DMN может участвовать в разработке планов на будущее или процессах самоосознания. Не так давно кембриджские ученые предположили, что эта сеть может служить «автопилотом» мозга – помогать нам выполнять задачи, доведенные до автоматизма.

Что на самом деле может медитация?

Многие исследования, включая описанную выше работу с тестом Струпа, показывают: медитация действительно способна улучшать память и способность концентрироваться. Возможно, она может помочь контролировать определенные эмоции. Насколько заметными будут эти улучшения для конкретного человека, предугадать пока невозможно. Эффект упражнений зависит от множества факторов, включая состояние здоровья человека и уровень стресса в его жизни.

Медитация может оказаться полезной и для тех, кто страдает расстройствами психики. Недавнее исследование, проведенное под руководством психиатра Элизабет Ходж (Elizabeth A. Hoge), показало: после двух месяцев регулярной медитации у больных генерализованным тревожным расстройством значительно снизился уровень адренокортикотропного гормона (АКТГ). Это вещество влияет на синтез кортизола – гормона, участвующего в развитии реакции на стресс.

Согласно метаанализу работ о влиянии медитации на депрессию, вышедшему в 2016 году, медитация осознанности значительно снижает вероятность повторения депрессивного эпизода у больных рекуррентной («возвращающейся») депрессией в течение 60 недель наблюдения. При этом специалисты подчеркивают, что медитация – не панацея. Если пациенту необходим курс антидепрессантов, упражнения на сосредоточенность не смогут заменить собой препараты. Сам автор метаанализа напоминает, что существует множество форм и степеней интенсивности психических расстройств. Ученый предлагает рассматривать медитацию как одну из возможных форм психотерапии и применять ее с учетом индивидуальных особенностей.

Заявления о том, что медитация сама по себе способна излечивать онкологические заболевания, многократно подвергались критике ученых. Исследователи указывают, что любые попытки лечения рака методами «альтернативной медицины» опасны: пытаясь избавиться от заболевания без помощи проверенных медицинской практикой препаратов или хирургического лечения, пациенты упускают время, когда болезнь еще можно победить. Единственная сфера, в которой медитация может помочь онкологическим больным и тем, кто пережил рак, – это улучшение качества их жизни. Согласно исследованию 2013 года, опубликованному в журнале Journal of Clinical Oncology, медитация помогла женщинам, пережившим рак молочной железы, улучшить сон и уменьшить степень ощущения боли.

Источник: Naked Science

Читайте также:

– Лекарство от здоровья: как работает допинг;