Феномен сна: что происходит в мозге во время сновидений?

Каждую ночь, закрывая глаза, мы погружаемся в мир, где законы физики отступают, время течёт иначе, а реальность становится текучей и непредсказуемой. Сны - это загадка, которая сопровождает человечество с незапамятных времён. Они вдохновляли поэтов, мистиков и учёных, но лишь в последние десятилетия наука начала приоткрывать завесу над тем, что происходит в нашем мозге, когда мы видим сны. А что, если сновидения - это не просто игра воображения, а нечто большее: окно в параллельные миры, созданные нашим сознанием, или даже отражение глубинной структуры реальности? Давайте немного исследуем мир снов с позиции нейробиологии, психологии и философии, чтобы понять, что такое сны и почему они так волнуют наше воображение.

Почему мы спим?

Сон - это не просто перерыв в бодрствовании, а фундаментальная часть нашей биологии. Взрослый человек проводит около трети своей жизни во сне, и эта потребность универсальна для большинства млекопитающих. Но зачем нам сон? На первый взгляд, это кажется эволюционной загадкой: в дикой природе спящее существо уязвимо, а энергия, затрачиваемая на сон, могла бы быть использована для выживания. Однако исследования показывают, что сон играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга и тела.

Нейробиологи, такие как Мэттью Уокер, подчёркивают, что сон необходим для консолидации памяти. Во время сна мозг обрабатывает информацию, полученную за день, укрепляя нейронные связи, связанные с новыми знаниями, и отсеивая ненужное. Это процесс, известный как синаптическая пластичность, позволяет нам учиться и адаптироваться. Кроме того, сон помогает очищать мозг от токсинов через так называемую глимфатическую систему, которая активируется во время глубокого сна, удаляя метаболические отходы. Но сновидения, которые чаще всего происходят во время фазы быстрого сна (REM, rapid eye movement), вызывают много вопросов.

REM-сон характеризуется высокой активностью мозга, сравнимой с бодрствованием, быстрыми движениями глаз и полной мышечной атонией, которая предотвращает физическую реакцию на сны. Именно в этой фазе мы видим самые яркие и сюжетные сновидения. Но почему мозг создаёт эти сложные, порой сюрреалистические миры? Являются ли сны просто побочным продуктом нейронной активности или чем-то большим?

Нейробиология сновидений

Когда мы погружаемся в REM-сон, наш мозг превращается в виртуозного режиссёра, создающего целые миры. Исследования с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) показывают, что во время сновидений активируются области мозга, связанные с визуальным восприятием, эмоциями и памятью, такие как зрительная кора, миндалевидное тело и гиппокамп. При этом префронтальная кора, отвечающая за логику и самоконтроль, остаётся в значительной степени "выключенной", что объясняет, почему сны часто лишены рациональности и полны странных сюжетных поворотов.

Одна из ведущих теорий, объясняющих сновидения, - это гипотеза активации-синтеза, предложенная Дж. Алланом Хобсоном и Робертом МакКарли в 1977 году. Согласно этой модели, сны - это попытка мозга интерпретировать случайные нейронные сигналы, генерируемые стволом мозга во время REM-сна. Эти сигналы, исходящие из варолиева моста - области, регулирующей цикл сна и бодрствования, - создают хаотическую активность, которую кора головного мозга пытается "упорядочить", превращая в связные образы и сюжеты.

Это объясняет, почему сны часто кажутся странными: мозг пытается наложить смысл на хаотические импульсы, используя воспоминания, эмоции и ассоциации. Однако эта теория не отвечает на вопрос, почему сны так реалистичны и эмоционально насыщены.

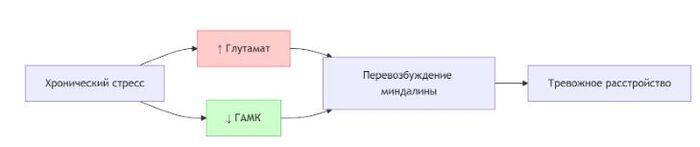

Другая модель, предложенная Марком Солмсом, подчёркивает роль лимбической системы, особенно миндалевидного тела, в создании эмоционального содержания сновидений. Солмс предполагает, что сны - это не просто случайные образы, а способ мозга моделировать возможные сценарии, связанные с нашими желаниями, страхами и нерешёнными конфликтами.

Эта идея перекликается с эволюционной гипотезой, согласно которой сновидения служат "тренажёром" для подготовки к реальным угрозам или социальным ситуациям.

Некоторые интересные, но пока недоказанные гипотезы

Современная нейробиология начинает рассматривать сновидения как форму моделирования реальности. Во время сна мозг создаёт виртуальные миры, которые могут быть настолько убедительными, что мы принимаем их за реальность, пока не проснёмся. Но что, если эти миры - не просто иллюзия, а отражение глубинных процессов, связанных с природой сознания или даже самой реальности?

Одна из наиболее удивительных гипотез связана с теорией обработки информации. Во время сновидений мозг может моделировать альтернативные сценарии, основанные на нашем опыте, создавая своего рода "параллельные реальности". Например, исследования показывают, что сны часто включают элементы недавних событий, смешанные с воспоминаниями из далёкого прошлого. Это может быть способом мозга тестировать гипотетические ситуации, как компьютер, запускающий симуляции.

Нейробиолог Антти Ревонсуо предложил теорию "угрозовой симуляции", согласно которой сны эволюционно развились, чтобы готовить нас к опасностям, моделируя стрессовые ситуации в безопасной среде. Но есть и более смелые идеи.

Некоторые учёные, вдохновлённые Квантовой физикой, предполагают, что сновидения могут быть связаны с обработкой информации на квантовом уровне. Например, гипотеза Роджера Пенроуза и Стюарта Хамероффа (оркестрованная объективная редукция, или Orch-OR) утверждает, что сознание связано с квантовыми процессами в микротрубочках нейронов. Если это так, то сны могут быть проявлением квантовых вычислений, где мозг обрабатывает информацию из "альтернативных" состояний реальности.

Хотя эта идея остаётся крайне спекулятивной и не имеет прямых доказательств, она вдохновляет хоть и на умозрительные, но порой занятные размышления о том, могут ли сны быть связаны с Многомировой интерпретацией Квантовой механики, где каждая возможность реализуется в отдельной реальности. Интересные параллели можно найти и между природой времени в концепции физика Карло Ровелли и восприятием времени во сне, но, повторюсь, такие идеи уже выходят за грань строгой науки, поэтому мы в них погружаться здесь не будем.

Критические взгляды: иллюзия или нечто большее?

Не все учёные согласны с тем, что сны имеют глубокий смысл или связь с параллельными мирами. Критики, такие как Хобсон, настаивают, что сновидения - это лишь побочный продукт нейронной активности, не несущий особой функции, кроме, возможно, случайной обработки информации. По их мнению, искать в снах окно в другие реальности - это романтизация, не подкреплённая доказательствами. Вместо этого сны можно рассматривать как нейронный "шум", который мозг интерпретирует, чтобы поддерживать свою активность во время сна.

Скептики также указывают на отсутствие прямых доказательств связи сновидений с Квантовой физикой или Многомировой интерпретацией. Гипотезы, подобные Orch-OR, критикуются за спекулятивность, поскольку квантовые эффекты в тёплой и "шумной" среде мозга крайне маловероятны. Кроме того, эволюционная роль сновидений может быть переоценена: возможно, они просто помогают поддерживать мозг в активном состоянии, предотвращая деградацию нейронных связей.

Экспериментальные исследования сновидений

Современные технологии открывают новые возможности для изучения сновидений. Например, учёные используют фМРТ и электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы отслеживать активность мозга во время сна. В 2013 году японские исследователи под руководством Томоясу Хорикавы смогли частично "декодировать" сны, анализируя активность зрительной коры и сопоставляя её с изображениями, которые видели испытуемые перед сном. Это открытие намекает на возможность в будущем "записывать" сны, как фильмы.

Не исключено, что в будущем нейроинтерфейсы, такие как разработки Neuralink, могут позволить напрямую взаимодействовать со сновидениями, записывая или даже "редактируя" их.

***

Сновидения остаются одной из интереснейших загадок человеческого опыта. Являются ли сны просто нейронным шумом, эволюционным тренажёром или чем-то еще, мы пока точно не знаем. Но они напоминают нам о бесконечной креативности нашего разума.