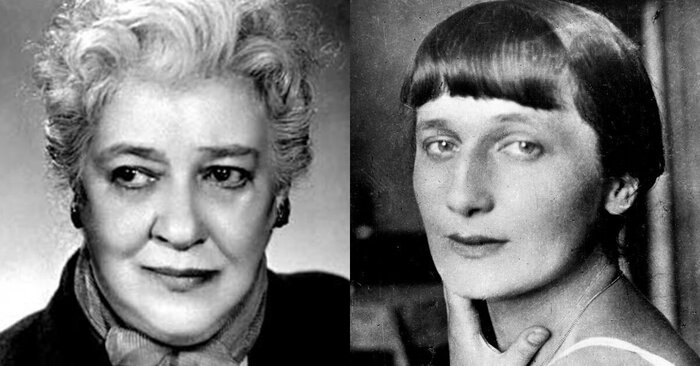

Фаина Раневская: «королева второго плана», ставшая главной женщиной советского экрана

«Я провинциальная актриса. Где я только ни служила! Только в городе Вездесранске не служила!..»

— Фаина Раневская

Пролог: парадокс длиною в жизнь

В истории советского искусства немного найдётся фигур, о которых сказано столько острот и одновременно так мало известно по-настоящему. Фаину Раневскую знают все — «Муля, не нервируй меня», мачеха из «Золушки», фрекен Бок из «Карлсона». Но за экранным образом, растиражированным на миллионах киноплёнок, скрывалась женщина трагической судьбы — одинокая, заикающаяся в детстве, непризнанная красавица, которая так и не сыграла ни одной главной роли в кино, но стала одной из самых узнаваемых актрис страны .

Парадокс в том, что обе эти ипостаси — правда. Раневская была цельной натурой: свою язвительность она направляла на глупость и хамство, свой талант — на эпизоды, которые запоминались лучше главных ролей, а своё огромное сердце — на бездомных животных и молодых актёров, которым помогала тайно.

Ей было 88 лет, когда она ушла. А её фразы живут до сих пор — их повторяют, не зная авторства, их разбирают на цитаты, ими лечат душу. И в этом — феномен Фаины Георгиевны.

Корни: откуда взялась эта «некрасивая» девочка

Рождение и семья

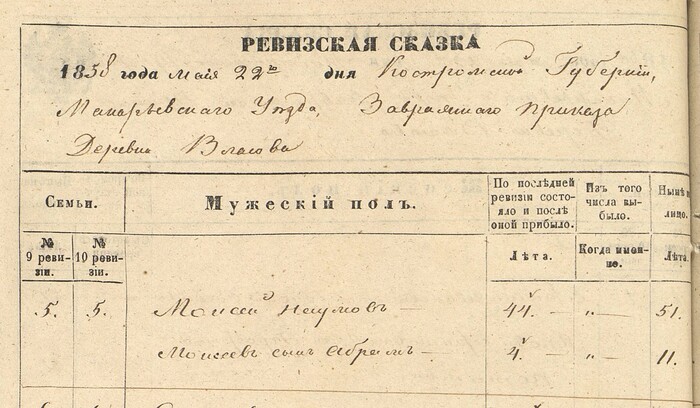

Фаина Раневская (настоящее имя — Фанни Гиршевна Фельдман) родилась 15 (27) августа 1896 года в Таганроге . Дата рождения точно не установлена — в метриках значится 27-е, но сама актриса считала днём своего рождения 27 августа .

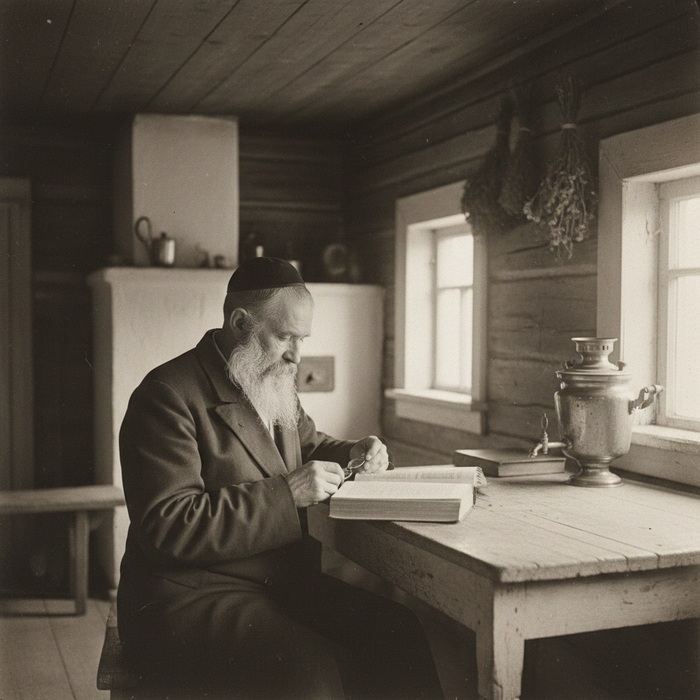

Она появилась на свет в состоятельной еврейской семье. Отец, Гирш Хаимович Фельдман, был купцом первой гильдии, владельцем фабрики красок, магазина стройматериалов, парохода и нескольких домов . Мать, Милка Рафаиловна (в девичестве Загорская), занималась домом и детьми .

Всего в семье подрастали четверо детей: Белла, Яков, Фанни и Лазарь, который умер, когда будущей актрисе было пять лет . Семья жила в двухэтажном доме в центре Таганрога, девочка с детства привыкла к обеспеченной жизни: хорошие игрушки, репетиторы, поездки за границу на отдых .

Дом, где родилась легенда

Интересная деталь: дом № 10 на улице Фрунзе, который часто называют местом рождения Раневской, на самом деле был построен спустя два года после её появления на свет. В нём будущая актриса провела детские и юношеские годы. А родилась она в соседнем доме с большим подвалом, где хранились товары её отца-коммерсанта .

Трудное детство: заикание и комплексы

Маленькая Фаина чувствовала себя несчастной. Причина — старшая сестра Белла, которую считали красавицей. Раневская признавалась, что в детстве ей не хватало внимания. Даже Новый год она не любила — ведь на празднике её старшую сестру наряжали, словно принцессу. Пока гости восхищались старшей дочерью хозяев, младшая завистливо наблюдала за этим со стороны .

Фаина считала себя некрасивой, неуклюжей и стеснялась своего заикания. Из-за сильного волнения девушка начинала заикаться ещё сильнее, что создавало дополнительные проблемы в общении .

Позже она писала в мемуарах:

«Мне, как и всякому ребенку, хотелось похвал, внимания, аплодисментов, но всего этого я была лишена и оттого чувствовала себя несчастной, никому не нужной. Вполне возможно, что главным стимулом моего творческого пути стала жажда признания и восхищения со стороны окружающих» .

Первые актёрские опыты

Артистические способности проявились уже в четыре года. Она изображала всех, кто попадался ей на глаза: «Подайте Христа ради», — канючила девочка вслед за нищим. «Сахарная мороженая!», — повторяла за продавцом. «Иду на Афон, Богу молиться», — передразнивала паломницу, шамкая «беззубым» ртом . Родителей поначалу это даже забавляло.

Мечта о медали за спасение утопающих

Маленькая Фая мечтала о медали за спасение утопающих! Всё дело было в дворнике её отца (у отца был не только свой дворник, но и пароход!), который к великой зависти будущей актрисы обладал невероятным сокровищем — медалью за спасение утопающего .

Стоит отметить, что с возрастом страсть к регалиям и медалям переросла в жесточайшую самоиронию: на коробке со своими медалями Фаина Георгиевна нацарапала «Похоронные принадлежности» .

Гимназические годы: учёба и бунтарство

Неспособная ученица

В 1904 году родители отправили младшую дочь в известную Мариинскую гимназию для девочек. Но училась Фанни плохо, особенно тяжело ей давалась арифметика. Вдобавок к этому другие гимназистки подсмеивались над заикающейся девочкой .

Дошло до того, что девочку даже хотели перевести на домашнее обучение. Это при том, что её отец был попечителем гимназии .

Маленькую Фаину не очень любили как сверстники, так и учителя. Да и она отвечала им полной взаимностью. В своём дневнике бунтарка оставила жутковатую запись:

«Хочу, чтобы моя учительница французского языка, катаясь на коньках, упала бы, разбила голову и сдохла» .

«Пожалейте человека, возьмите меня из гимназии!»

Когда Фанни училась в четвёртом классе, её отца, который являлся попечителем учебного заведения, попросили забрать дочь на домашнее обучение . Девочка мечтала об этом и в конце концов добилась своего — родители забрали Раневскую после окончания начальной школы домой, что позволило ей посещать факультативно курсы актёрского мастерства .

Увлечение театром

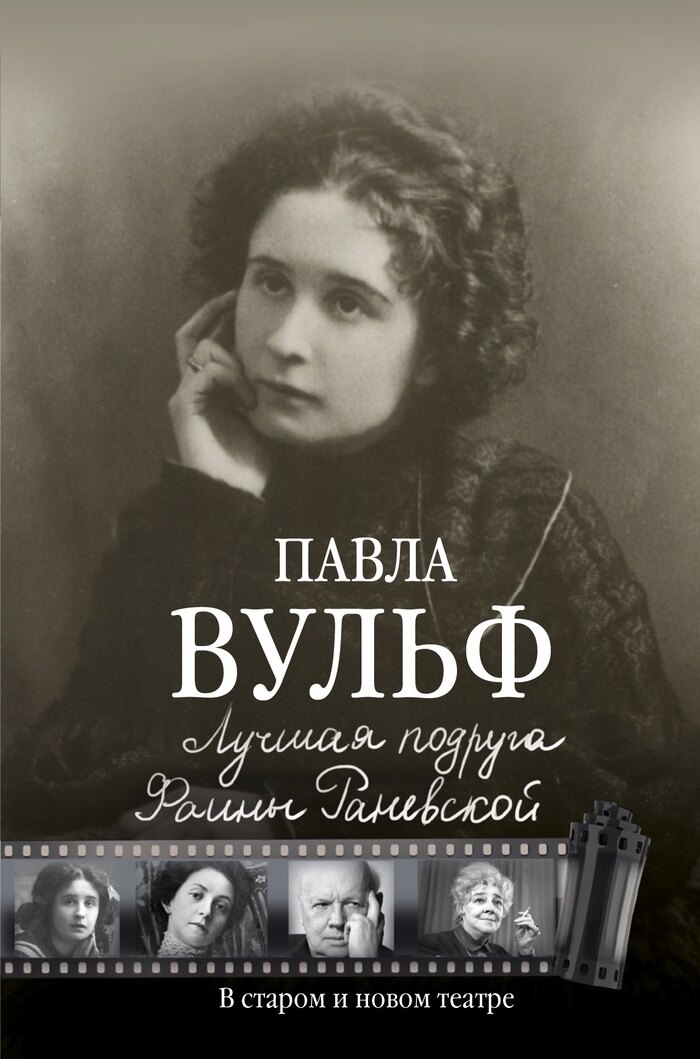

Окончательно решение посвятить себя театру закрепилось в 15-летнем возрасте. Юная Фанни была настолько восхищена игрой Павлы Вульф в «Вишнёвом саде» и «Чайке», что другого пути для себя не представляла .

Подростком девочка стала посещать частные актёрские курсы. Отцу это не нравилось, но он закрывал на увлечение дочери глаза .

Бегство в Москву: вопреки всему

Скандал в семье

В 1915 году Фанни объявила родителям, что уезжает в Москву поступать в театральную школу. Отец не удержался от язвительного комментария, который вошёл в историю:

«С твоей мордой — только в актрисы» .

Поступать в театральную школу в Москву она уезжает со скандалом — вопреки родительской воле. Но юную Фанни не остановили ни гнев отца, ни слёзы матери .

Провал на вступительных

Однако поступить в театральную школу она не смогла — педагоги считали её неспособной, везде получала отказ. Из-за сильного волнения девушка начинала заикаться .

Годы скитаний

Но возвращаться с позором в родной Таганрог не стала. Длительное время юная дебютантка перебивалась случайными заработками в посредственных антрепризах. Продавала личные вещи, чтобы выжить. Скиталась и голодала .

Отец отказался помогать, мать давала лишь копейки. Фаина поселилась в крошечной комнатушке на Большой Никитской и начала новую жизнь .

Первый раз Раневская вышла на сцену в Малаховском Летнем театре, потом — в Керченском театре . Она играла в Керчи, Феодосии, Ростове-на-Дону — искала себя, пробовала разные роли .

Её первой работой по профессии был контракт на роль героинь-кокеток «с пением и танцами за 35 рублей со своим гардеробом» .

История псевдонима: как Фанни Фельдман стала Раневской

Деньги на ветер

Однажды на гастролях в Керчи в 1918 году мама прислала ей переводом крупную сумму денег. Выйдя из банка, Фанни не удержала их в руках, и они разлетелись, подхваченные порывом ветра .

Глядя, как купюры разлетаются по воздуху, она с достоинством и присущей ей иронией произнесла:

«Жалко денег, но красиво улетают» .

Версия происхождения псевдонима

Стоявший рядом коллега сравнил её с Раневской из «Вишнёвого сада» за лёгкость в обращении с материальными ценностями .

«Фанечка, ты же вылитая Раневская из "Вишнёвого сада"!» .

Тогда актриса и подумала: Чехова она любит, а ей всё равно нужен красивый театральный псевдоним. Ведь с фамилией Фельдман много не наиграешься .

Существует и другая версия: псевдоним подсказал друг уже после того, как Фанни выучилась на артистку и делала первые шаги на сцене .

Так Фанни Фельдман стала Фаиной Раневской — в честь героини чеховского «Вишнёвого сада», легкомысленной, беспомощной и сентиментальной помещицы Любови Андреевны Раневской. Выбор этого произведения, разумеется, не случаен, ведь Чехов был кумиром Раневской и её земляком .

Отчество: Григорьевна или Георгиевна?

Интересно и её отчество. Отца звали Гирш Хаимович Фельдман . В документах при получении паспорта записали «Григорьевна» (от русифицированного Григорий), а в жизни её называли «Георгиевной».

На вопрос, почему так, она отвечала:

«Вот уж никогда не задумывалась! Может, мне хотят польстить? Ведь Гришка — Отрепьев, а Георгий — Победоносец!» .

«Фуфа великолепная»

Самые близкие звали её не иначе как «Фуфа великолепная» .

Несостоявшаяся эмиграция и новая семья

Исход семьи

Пока юная Фанни пыталась покорить столичную публику, в родном Таганроге происходили революционные события. Весной 1917 года семья Фельдман покинула свой дом и эмигрировала в Турцию — Россию её родственники покинули на пароходе .

Осознанный выбор

Фаина с родными не поехала. Она объясняла это так:

«Совсем молодой я осталась в России. Одна, без родственников. Не мыслила жизни без театра. А лучше русского театра в мире нет» .

Встреча с Павлой Вульф

В Ростове-на-Дону она пыталась заработать на жизнь в массовке цирка. В город тем временем приехала с гастролями известная актриса Павла Вульф, которая и рассмотрела в Фанни талант. Она предложила девушке роль итальянки и стала с ней заниматься .

Чтобы доподлинно передать горячую средиземноморскую мимику и жесты, Фанни даже брала платные уроки у ростовского булочника из Генуи. И весьма преуспела — роль итальянки стала её дебютной .

Вместе с Симферопольским городским театром юная актриса отправляется в Крым и там становится Раневской. Павлу Вульф — свою крёстную мать в театре — она с тех пор ласково называет «мамочкой» .

В театральной тусовке ходили слухи, что между ними были куда более близкие отношения, чем положено советским женщинам, но документальных подтверждений этому нет . В доме Павлы Вульф Раневская прожила несколько лет .

Театральная карьера: 60 лет на сцене

Начало пути

Фаина Раневская не имела законченного актёрского образования . Но это не помешало ей стать одной из величайших актрис своего времени.

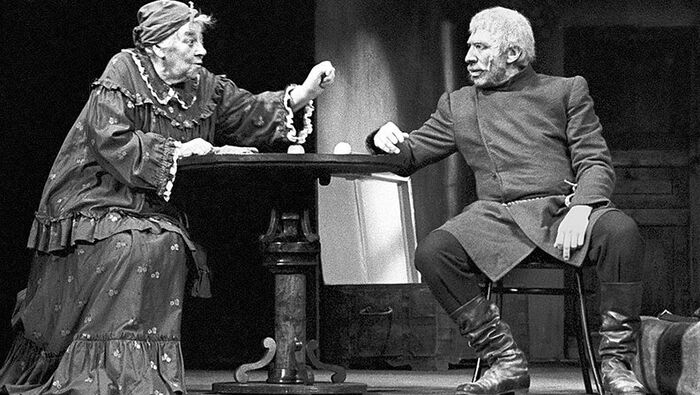

Театр имени Моссовета

Дольше всего Фаина Раневская служила в Государственном академическом театре имени Моссовета — 25 лет . Здесь она часто конфликтовала с режиссёрами.

Получив эпизодическую роль в спектакле «Шторм», она полностью переработала её и сыграла по-своему. Режиссёр был в бешенстве, но зрители аплодировали .

О своём амплуа она говорила:

«Я не прима-балерина, не душка тенор, даже не драматическая героиня. Я – характерная актриса. И играю-то часто людей смешных, совсем не симпатичных, а иногда даже просто отвратительных» .

Отношения с Завадским

Особые отношения сложились у неё с главным режиссёром театра Юрием Завадским. Раневская не стеснялась в выражениях:

«Завадскому дают награды не по способностям, а по потребностям. Странно, что у него нет звания "Мать-героиня"» .

Однажды во время репетиции Завадский за что-то обиделся на актёров, не сдержался, накричал и выбежал из репетиционного зала, хлопнув дверью, с криком: «Пойду, повешусь!» Все были подавлены. В тишине раздался спокойный голос Раневской:

«Юрий Александрович сейчас вернётся. В это время он ходит в туалет» .

Уход из театра

В октябре 1983 года она навсегда оставила сцену: без торжественных проводов и речей. Просто уведомила директора о своём решении. Её уговаривали публично отметить восьмидесятилетний юбилей, но она отказалась:

«Вы мне сейчас наговорите речей. А что же вы будете говорить на моих похоронах?» .

Кинокарьера: королева эпизода

Первые роли

В 1934 году Фаина снялась в картине Михаила Ромма «Пышка», а в 1939-м её приняли в качестве актрисы на киностудию «Мосфильм» .

Фаине Георгиевне доставались в основном эпизодические роли, но благодаря импровизации и юмору её запоминали лучше, чем главных героев .

«Муля, не нервируй меня!»

В фильме «Подкидыш» (1939) она произнесла фразу, ставшую её пожизненным проклятием: «Муля, не нервируй меня!» .

Эту легендарную фразу, преследовавшую актрису всю жизнь, придумала Рина Зелёная! «Муля» так достала Раневскую, что та уже не знала куда деться и куда деть тех, кто её беспрестанно повторял при виде актрисы .

Однажды в Ташкенте Анна Ахматова стала свидетельницей подобной сцены и попыталась утешить Фаину: «У каждого из нас есть свой Муля». Надо пояснить, что у Ахматовой в роли Мули была знаменитая цитата «Сжала руки под тёмной вуалью» .

Дразнили Фаину не только пионеры. Однажды на тему Мули пытался пошутить и генсек Брежнев. Раневская парировала:

«Леонид Ильич, так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы!»

Леонид Ильич сослался на огромную любовь к актрисе .

«Золушка» и роль Мачехи

После киносказки «Золушка» (1947) к ней пришла поистине всенародная слава .

Шварц дал Раневской полный карт-бланш в роли, она могла дописывать реплики и менять поведение в кадре по своему усмотрению. Вот что Раневская вспоминала об этом эпизоде:

«Там была еще такая сцена. Я готовлюсь к балу, примеряю разные перья – это я сама придумала: мне показалось очень характерным для Мачехи жаловаться на судьбу и тут же смотреть в зеркало, прикладывая к голове различные перья и любоваться собой. Но для действия мне не хватало текста. Евгений Львович посмотрел, что я насочиняла, хохотнул и поцеловал руку: "С Богом!"» .

Фрекен Бок: некрасивый персонаж

Фаина озвучивала Фрекен Бок в «Карлсоне», хотя сначала отказывалась: «Персонаж некрасивый!». Но её уговорили — и дети полюбили Фрекен Бок .

Отношение к кино

Раневская не признавала плохого кино:

«Сняться в плохом фильме — это плюнуть в вечность: не сотрешь» .

Свои редкие появления на экране она называла «нестираемым плевком в вечность» .

Актриса с горечью говорила, что в своей жизни она не сумела сделать и 99 процентов из 100 . Всего за 60 лет карьеры — более 20 ролей в кино .

Личная жизнь: трагедия одиночества

Несостоявшаяся любовь

Личная жизнь у Фаины не сложилась. Актриса вспоминала, как в юности влюбилась в гимназиста и строила ему глазки. Но на первом свидании юноша стал её дразнить и кидаться камушками .

В 19 лет её сердце пленил театральный герой-любовник, с которым она играла в одной труппе. Однажды он спросил Фаину своим шикарным баритоном:

«Деточка, Вы ведь возле театра комнату снимаете? Так ждите сегодня вечером: буду к Вам в семь часов» .

Раневская купила вина, угощений, оделась, накрасилась и стала ждать возлюбленного. В семь — нет, в восемь — нет, а в десятом часу он явился пьяный и с какой-то женщиной. Сказал:

«Деточка, погуляйте где-нибудь пару часиков, дорогая моя» .

Слухи о романах

У Раневской с мужчинами заводились романы, не раз была вынуждена прерывать беременность, поэтому не смогла стать матерью, о чём в старости сильно жалела . В театральной тусовке ходили слухи о её близких отношениях с Павлой Вульф, Любовью Орловой и Анной Ахматовой .

Одиночество как судьба

С тех пор она избегала близких отношений .

«Как много любви, а в аптеку сходить некому», — говорила она в пожилом возрасте, получая цветы от поклонников .

Эта фраза, как и многие её реплики, звучит с горькой иронией, но за ней — глубокая правда о жизни женщины, так и не нашедшей личного счастья .

«Все, кто меня любили, – не нравились мне. А кого я любила – не любили меня» .

Дружба с Ахматовой

Раневская была очень дружна с Анной Ахматовой. Как-то ей довелось ухаживать за поэтессой, когда та была больна тифом, бережно хранила тетрадь со стихотворениями. Они обе любили прогуливаться по старому Ташкенту, поддерживали друг друга и, конечно, шутили .

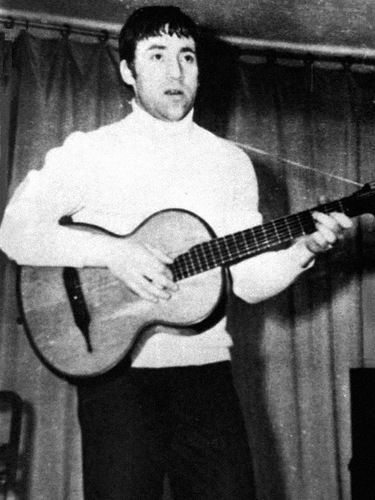

Высоцкий и другие

Мало кто знает, но молодому Высоцкому в театре не очень везло, ему почти не давали ролей (по крайней мере в театре имени Пушкина). Раневская как могла опекала юное дарование. Однажды Высоцкий сильно запил и не появлялся в театре несколько недель. Только благодаря заступничеству Фаины Георгиевны суровых последствий удалось избежать .

Характер и привычки: эксцентричная гениальность

Физические данные

У Фаины Раневской был очень высокий рост — 180 см .

Нелюбовь к фотографиям

Раневская почти не любила фотографироваться. Большинство её фото сделаны тайком или во время спектаклей. Она не хотела, чтобы её «фиксировали» в одном состоянии, в одном возрасте. Жизнь для неё была движением, а не застывшим кадром .

Отношение к моде

Раневская не признавала и не любила моду. Знаменитые мешковатые платья и шали она шила сама — из старых вещей, штор, остатков ткани .

«Мода — это когда человек становится рабом ткани. А я хочу быть хозяйкой своей одежды» .

Курение

Фаина Раневская была заядлой курильщицей, но признавала только папиросы «Казбек» — в длинном мундштуке .

«Сигареты — для мальчишек. А папироса — это философия: дымит, как мысли» .

Врачи умоляли бросить, но она отвечала:

«Если бросить курить — станет хуже. Хуже не надо» .

Вегетарианство

В еде она придерживалась простых, но строгих правил. Почти не ела мясного:

«Мясо — это труп. А я не трупоед» .

Зато обожала сладкое — особенно шоколад «Алёнка» и пирожные .

Ненависть к даче

Дачу она ненавидела:

«На даче делать нечего: земля — это грязь, а деревья — это тень. А я люблю свет, асфальт и огни города» .

Природа, тишина, уединение — всё, что для многих было отдыхом, для Раневской было пыткой.

Машина и водитель

Фаина Георгиевна не водила машину, хотя как народной артистке ей выделили новую «Волгу». Зато обожала кататься с заднего сиденья, особенно по Москве. Для неё это было как театр: она — зритель, а город — сцена .

Суеверия

Она боялась пятницы 13-го. Несмотря на свой скептицизм и острый ум, в этот день она не выходила из дома, не начинала новых дел .

Разговоры с умершими

В пожилом возрасте, особенно после смерти близких, она часто разговаривала вслух с умершими друзьями. Подруга Павла Вульф рассказывала, как однажды Фаина вдруг сказала: «Ахматова, ты бы сейчас точно пошутила» — и рассмеялась. Это не было признаком болезни. Это были память, одиночество и любовь к тем, кого уже нет рядом .

Собака Мальчик

Спасала её от одиночества собака по кличке Мальчик — беспородный пёс с облезлым хвостом. Его она подобрала на улице. Брала с собой на репетиции, потому что он скучал .

Мальчик пережил хозяйку на шесть лет. На её могиле на Новодевичьем кладбище стоит фигурка пса — верного спутника её последних лет .

Эпатажное поведение

На улице известная актриса нередко вела себя, как хабалка, и отпускала в адрес прохожих язвительные и очень громкие замечания насчёт их внешности. Если кто-то вступал с ней в перепалку, Раневская без стеснения пускала в ход ненормативную лексику .

Фаина Раневская и власть

Запрет на выезд

Несмотря на всесоюзную славу, она ни разу не выезжала за границу. Загранпаспорт ей так и не выдали — ни в молодости, ни в зрелые годы, ни тогда, когда её имя знали от Владивостока до Калининграда. Причины официально не назывались, но, по словам близких, власти считали её «слишком неконтролируемой в поведении». Это в те времена уже было достаточным основанием для запрета .

Сталинские премии

Вопреки буржуазному происхождению, которое в сталинские времена могло легко помешать карьере, Сталин вручил Раневской 3 премии имени самого себя .

История с прослушкой

В 1950 году на гастролях в Ленинграде ей был предложен роскошный номер в гостинице «Европейской» с видом на Русский музей, сквер, площадь Искусств. Раневская охотно заняла его и несколько дней в хорошем расположении духа принимала своих ленинградских друзей, рассказывала анекдоты, обменивалась новостями, ругала власть и чиновников .

Через неделю к ней пришёл администратор и очень вежливо предложил переехать в такой же номер на другом этаже. После нескольких отказов директор «Европейской» пришёл лично и, включив воду в ванной, объяснил, что ждёт на днях высокое лицо, а этот номер в гостинице единственный, оборудованный прослушивающим устройством .

После этого Фаина Георгиевна моментально переехала и не спала на новом месте оставшиеся ночи, вспоминая свои высказывания в прежнем номере и размышляя о том, что с ней теперь будет .

Последние годы и смерть

Уход из театра

В октябре 1983 года она навсегда оставила сцену: без торжественных проводов и речей. Её уговаривали публично отметить восьмидесятилетний юбилей, но она отказалась .

Болезни

В последние годы жизни Раневская много болела. Она скончалась в июле 1984-го после инфаркта и пневмонии .

Смерть

Фаина Раневская умерла 15 июля 1984 года от инфаркта, осложнённого пневмонией. Ей было 88 лет .

Похоронена на Новом Донском кладбище в Москве .

Несыгранные роли

Перед смертью она написала:

«Я не сыграла даже сотой доли того, что могла бы сыграть. К сожалению, актёр не волен выбирать себе роль. Тоскую о несыгранных ролях, прожить бы еще несколько жизней» .

Память и наследие

В Таганроге

В память о великой землячке в Таганроге проводят экскурсии, конкурсы, выставки, кинопоказы и музыкальные вечера. В день рождения актрисы горожане несут цветы к её памятнику и оставляют поздравления на афишной тумбе около её дома. Фанни Фельдман остаётся в центре внимания даже после смерти .

На родине Фаины Раневской в Таганроге установлен памятник возле её отчего дома на улице Фрунзе .

Могила

На её могиле на Новодевичьем кладбище стоит фигурка пса — верного спутника её последних лет, собаки Мальчика .

Вместо послесловия: в чём феномен Раневской?

Фаина Раневская — явление уникальное в мировой культуре. Это одна из немногих актрис, которые стали легендой, не сыграв ни одной главной роли в кино. «Королева второго плана» — так её называли, и в этом определении — вся суть её творческой судьбы.

Она соединяла в себе качества, которые редко встречаются в одном человеке:

Гениальная характерная актриса. Каждое её появление на экране, даже на несколько минут, становилось событием. Её эпизоды запоминались лучше, чем главные роли других актрис.

Мастер афоризма. Её фразы разошлись на цитаты, их повторяют, не зная авторства, ими лечат душу. «Талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой», «Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью» — это всё она .

Трагическая личность. За внешней эксцентричностью и острым языком скрывалась глубоко одинокая женщина, мечтавшая о простом женском счастье, но так его и не нашедшая.

Человек огромного сердца. Она помогала бездомным животным, защищала молодых актёров, была верным другом Анне Ахматовой и многим другим.

В 2023 году на Первом канале вышел 8-серийный биографический сериал «Раневская», в основу которого легли непридуманные факты из жизни актрисы .

Её жизнь — это история о том, как «некрасивая», заикающаяся девочка, которую не брали в театральные школы, стала одной из величайших актрис своего времени. О том, как можно прожить жизнь в одиночестве, но оставить после себя такой свет, который согревает людей спустя десятилетия.

И в этом — главный урок Фаины Георгиевны.