Александр II (часть 4)

К началу правления Александра, Россия оставалась единственной европейской страной, в которой действовало крепостное право, она отставала от своих соседей в среднем на 40 лет.

Отмена крепостного права:

Франция – 1789г.;

Дания – 1800г.;

Варшавское герцогство – 1807г.;

Немецкие королевства и герцогства – 1832г.;

Священная Римская империя – 1848г.;

Австрийская империя – 1848г.

Таким образом, в Европе только русский помещик мог по-прежнему продавать, наказывать, отдавать в солдаты, обменивать принадлежавших ему «разумных скотов».

Александр I и Николай I так и не набрались смелости окончательно решить проблему крепостничества. Незадолго до своей смерти Николай признался сыну, что трижды предпринимал попытки атаковать крепостное право, и трижды терпел позорное поражение. Александр в честь памяти отца жаждал провести решительную атаку и одержать над крепостниками сокрушительную победу.

К началу его царствования из 62,5 млн. поданных Российской империи 37% (23 млн. человек) были крепостными. Только за 5 лет с 1855 по 1860г. произошло 474 крестьянских мятежа, Государь понимал, что крестьяне жаждут свободы и если ее им не дадут «верхи», тогда «низы» попробуют освободиться сами.

Бывшие антиподами «западники» и «славянофилы» ратовали за скорейшую отмену крепостничества. При этом «западники» испытывали стыд перед «просвещенной Европой», а «славянофилы» осуждали Петра Великого сбившего Россию с правильного курса, и создавшего в стране полноценный институт крепостничества.

В царской семье горячим приверженцем освобождения крестьян слыл Великий князь Константин Николаевич, он начал преобразования раньше венценосного брата. С 1855г. в чине адмирала, управляя флотом и морским ведомством, он ввел пособия и пенсии для флотских отставников, сократил срок службы с 25 до 10 лет, отменил телесные наказания.

Константин убеждал Александра, что враги России, используя еще не разыгранный козырь крепостного права, ждут крестьянской революции, которая опрокинет русский престол.

3 января 1857г. император учредил «Секретный комитет» по крестьянскому делу, после неоднократных совещаний «скрепя зубами» 11 его членов признали, что крепостное право является ножными кандалами, мешающими России идти вперед.

Еще на стадии обсуждения вопроса, члены комитета намекали Государю на риски предоставления свободы крестьянам, они затягивали время, обговаривая второстепенные пункты реформы, уводили дискуссию в дебри вопросов, на которые ни у кого не было ответов.

Император видел перед собой людей, опутывающих работу комиссии многочисленными протоколами, отчетами, решениями и замечаниями. Оценив степень угрозы затягивания проведения реформы, он ввел в состав комиссии Константина.

Дело тотчас сдвинулось с мертвой точки, но вскоре перед участниками прений встал труднопреодолимый вопрос, давать ли вместе с волей крестьянам землю? Чиновники понимали, что без надела земли 23-млн. крестьян не выживут, а если им предоставить свободу с землей помещики заверещат, что царь их по миру пустил.

Александр решил не накалять обстановку и приказал в ряде уездов изучить перспективы предоставления крепостным крестьянам свободы с землей и домами, которые им предстоит выкупить в течение назначенного им времени.

8 января 1858г. император вывел из подполья «Тайную комиссию» и официально объявил о начале работы «Центрального комитета по делам крестьян». На первом этапе работы комитет выявил неоднородное отношение к вопросу наделения крестьян землей у помещиков северных и южных губерний.

Помещики промышленно-развитых северных губерний входивших в зоны рискованного земледелия, с радостью соглашались передать на выкуп крестьянам 100% принадлежащих им земель. Южные же помещики составляющие костяк в российском сельскохозяйственном производстве, хотели оставить себе все плодородные земли.

Несмотря на трудности легализации работы «Центрального комитета по делам крестьян» число помещиков и дворян, согласных с отменой крепостного права постепенно увеличивалось.

В начале 1859г. с целью подготовки юридической базы крестьянской реформы учредили две «редакционные комиссии» во главе с доверенным лицом Государя, Яковом Ивановичем Ростовцевым.

Материалы, разработанные при его непосредственном участии, Ростовцев приказал объединить в один сборник, отпечатать 3-тысячи экземпляров и передать их экспертам для внесения правок и корректировок. На своем личном экземпляре император написал: «Дать крестьянам свободу вместе с землей, у России нет необходимости в двух десятках миллионов нищих побирушек».

Борьба с крепостниками подорвала здоровье генерала Ростовцева, перед смертью он сказал жене, что до конца выполнил долг перед Россией и императором, 6 февраля 1860г. на 56 году жизни Яков Иванович скончался.

Сожалея об этой утрате, император приказал возглавить работу «редакционных комиссий» старому соратнику Николая I графу Виктору Никитичу Панину, бывшему полной противоположностью Ростовцева.

Панин мнил себя «пупом земли», он как ничем другим в жизни гордился родословной, считая людей не из «своего круга» отребьем, а народ полезной скотиной, созданной для удовлетворения необходимых потребностей своих господ. Он трепетал только перед императором, ощущая себя земной пылью у царских ног. Страшась гнева Александра II, он, не раздумывая, согласился готовить ненавистную ему реформу. Брату Константину недовольному назначением Панина, Государь объяснил, что «саботажа» Панина опасаться не стоит, он станет послушной марионеткой в руках кукловода.

26 января 1861г. Александр во время заседания комитета объявил собравшимся: «Я приказываю, требую, настаиваю, кончить дело к 15 февраля». Через неделю проект реформы передали на рассмотрение в Государственный совет.

19 февраля 1861г. император подписал указ об освобождении крепостных крестьян, в этот день он поверил в то, что выполнил свое главное предназначение в жизни. Отложив в сторону перо, Государь произнес: «Сегодня я остановил у обрыва птицу тройку Русь».

Россия узнала об отмене крепостного права из Высочайшего манифеста, составленного митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Василием Михайловичем Дроздовым):

«МАНИФЕСТБОЖИЕЮ МИЛОСТЬЮМЫ, АЛЕКСАНДР ВТОРЫЙИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙИ ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.Объявляем всем Нашим верноподданным.Божиим провидением и священным законом престолонаследия быв призваны на прародительский всероссийский престол, в соответствие сему призванию Мы положили в сердце Своем обет обнимать Нашею Царскою любовию и попечением всех Наших верноподданных всякого звания и состояния, от благородно владеющего мечом на защиту Отечества до скромно работающего ремесленным орудием, от проходящего высшую службу Государственную до проводящего на поле борозду сохою или плугом.Вникая в положение званий и состояний в составе Государства, Мы усмотрели, что государственное законодательство, деятельно благоустрояя высшие и средние сословия, определяя их обязанности, права и преимущества, не достигло равномерной деятельности в отношении к людям крепостным, так названным потому, что они частию старыми законами, частию обычаем потомственно укреплены под властию помещиков, на которых с тем вместе лежит обязанность устроять их благосостояние.

Права помещиков были доныне обширны и не определены с точностию законом, место которого заступали предание, обычай и добрая воля помещика.

В лучших случаях из сего происходили добрые патриархальные отношения искренней правдивой попечительности и благотворительности помещика и добродушного повиновения крестьян.

Но при уменьшении простоты нравов, при умножении разнообразия отношений, при уменьшении непосредственных отеческих отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда помещичьих прав в руки людей, ищущих только собственной выгоды, добрые отношения ослабевали и открывался путь к произволу, отяготительному для крестьян и неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте.

Усматривали cиe и приснопамятные предшественники Наши и принимали меры к изменению на лучшее положение крестьян; но это были меры, частию нерешительные, предложенные добровольному, свободолюбивому действованию помещиков, частию решительные только для некоторых местностей, по требованию особенных обстоятельств или в виде опыта. Так, император Александр I издал постановление о свободных хлебопашцах, и в бозе почивший родитель Наш Николай I - постановление об обязанных крестьянах. В губерниях западных инвентарными правилами определены наделение крестьян землею и их повинности. Но постановления о свободных хлебопашцах и обязанных крестьянах приведены в действие в весьма малых размерах.

Таким образом, Мы убедились, что дело изменения положения крепостных людей на лучшее есть для Нас завещание предшественников Наших и жребий, чрез течение событий поданный нам рукою провидения.Мы начали cиe дело актом нашего доверия к российскому дворянству, к изведанной великими опытами преданности его Престолу и готовности его к пожертвованиям на пользу Отечества. Самому дворянству предоставили Мы, по собственному вызову его, составить предположения о новом устройстве быта крестьян, причем дворянам предлежало ограничить свои права на крестьян и подъять трудности преобразования не без уменьшения своих выгод. И доверие Наше оправдалось. В губернских комитетах, в лице членов их, облеченных доверием всего дворянского общества каждой губернии, дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. В сих комитетах, по собрании потребных сведений, составлены предположения о новом устройстве быта находящихся в крепостном состоянии людей и о их отношениях к помещикам.

Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по свойству дела, разнообразными, сличены, соглашены, сведены в правильный состав, исправлены и дополнены в Главном по сему делу комитете; и составленные таким образом новые положения о помещичьих крестьянах и дворовых людях рассмотрены в Государственном совете.

Призвав Бога в помощь, Мы решились дать сему делу исполнительное движение.В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей.Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред правительством, определенное в положениях количество полевой земли и других угодий.Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за cиe обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются временнообязанными.Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, отведенные им в постоянное пользование. С таковым приобретением в собственность определенного количества земли крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-собственников.Особым положением о дворовых людях определяется для них переходное состояние, приспособленное к их занятиям и потребностям; по истечении двухлетнего срока от дня издания сего положения они получат полное освобождение и срочные льготы.На сих главных началах составленными положениями определяется будущее устройство крестьян и дворовых людей, установляется порядок общественного крестьянского управления и указываются подробно даруемые крестьянам и дворовым людям права и возлагаемые на них обязанности в отношении к правительству и к помещикам.Хотя же сии положения, общие, местные и особые дополнительные правила для некоторых особых местностей, для имений мелкопоместных владельцев и для крестьян, работающих на помещичьих фабриках и заводах, по возможности приспособлены к местным хозяйственным потребностям и обычаям, впрочем, дабы сохранить обычный порядок там, где он представляет обоюдные выгоды, мы предоставляем помещикам делать с крестьянами добровольные соглашения и заключать условия о размере поземельного надела крестьян и о следующих за оный повинностях с соблюдением правил, постановленных для ограждения ненарушимости таковых договоров.Как новое устройство, по неизбежной многосложности требуемых оным перемен, не может быть произведено вдруг, а потребуется для сего время, примерно не менее двух лет, то в течение сего времени, в отвращение замешательства и для соблюдения общественной и частной пользы, существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть сохранен дотоле, когда, по совершении надлежащих приготовлений, открыт будет новый порядок.Для правильного достижения сего Мы признали за благо повелеть:1. Открыть в каждой губернии губернское по крестьянским делам присутствие, которому вверяется высшее заведование делами крестьянских обществ, водворенных на помещичьих землях.2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих возникнуть при исполнении новых положений, назначить в уездах мировых посредников и образовать из них уездные мировые съезды.3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего, оставляя сельские общества в нынешнем их составе, открыть в значительных селениях волостные управления, а мелкие сельские общества соединить под одно волостное управление.4. Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому обществу или имению уставную грамоту, в которой будет исчислено, на основании местного положения, количество земли, предоставляемой крестьянам в постоянное пользование, и размер повинностей, причитающихся с них в пользу помещика как за землю, так и за другие от него выгоды.5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере утверждения их для каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в действие в течение двух лет со дня издания настоящего манифеста.6. До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности.7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с правом суда и расправы, впредь до образования волостей и открытия волостных судов.Обращая внимание на неизбежные трудности предприемлемого преобразования, мы первое всего возлагаем упование на всеблагое провидение Божие, покровительствующее России.Засим полагаемся на доблестную о благе общем ревность благородного дворянского сословия, которому не можем не изъявить от Нас и от всего Отечества заслуженной признательности за бескорыстное действование к осуществлению наших предначертаний. Россия не забудет, что оно добровольно, побуждаясь только уважением к достоинству человека и христианскою любовию к ближним, отказалось от упраздняемого ныне крепостного права и положило основание новой хозяйственной будущности крестьян.

Ожидаем несомненно, что оно также благородно употребит дальнейшее тщание к приведению в исполнение новых положений в добром порядке, в духе мира и доброжелательства и что каждый владелец довершит в пределах своего имения великий гражданский подвиг всего сословия, устроив быт водворенных на его земле крестьян и его дворовых людей на выгодных для обеих сторон условиях, и тем даст сельскому населению добрый пример и поощрение к точному и добросовестному исполнению государственных повинностей.

Имеющиеся в виду примеры щедрой попечительности владельцев о благе крестьян и признательности крестьян к благодетельной попечительности владельцев утверждают Нашу надежду, что взаимными добровольными соглашениями разрешится большая часть затруднений, неизбежных в некоторых случаях применения общих правил к разнообразным обстоятельствам отдельных имений, и что сим способом облегчится переход от старого порядка к новому и на будущее время упрочится взаимное доверие, доброе согласие и единодушное стремление к общей пользе.

Для удобнейшего же приведения в действие тех соглашений между владельцами и крестьянами, по которым сии будут приобретать в собственность вместе с усадьбами и полевые угодья, от Правительства будут оказаны пособия, на основании особых правил, выдачею ссуд и переводом лежащих на имениях долгов.Полагаемся на здравый смысл Нашего народа.Когда мысль правительства о упразднении крепостного права распространилась между не приготовленными к ней крестьянами, возникали было частные недоразумения. Некоторые думали о свободе и забывали об обязанностях. Но общий здравый смысл не поколебался в том убеждении, что и по естественному рассуждению свободно пользующийся благами общества взаимно должен служить благу общества исполнением некоторых обязанностей, и по закону христианскому всякая душа должна повиноваться властям предержащим (Рим. 13:1), воздавать всем должное, и в особенности кому должно, урок, дань, страх, честь (Рим. 13:7); что законно приобретенные помещиками права не могут быть взяты от них без приличного вознаграждения или добровольной уступки; что было бы противно всякой справедливости пользоваться от помещиков землею и не нести за cиe соответственной повинности.

И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для них новой будущности поймут и с благодарностию примут важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта.

Они вразумятся, что, получая для себя более твердое основание собственности и большую свободу располагать своим хозяйством, они становятся обязанными пред обществом и пред самими собою благотворность нового закона дополнить верным, благонамеренным и прилежным употреблением в дело дарованных им прав. Самый благотворный закон не может людей сделать благополучными, если они не потрудятся сами устроить свое благополучие под покровительством закона. Довольство приобретается и увеличивается не иначе как неослабным трудом, благоразумным употреблением сил и средств, строгою бережливостию и вообще честною в страхе Божием жизнию.

Исполнители приготовительных действий к новому устройству крестьянского быта и самого введения в cиe устройство употребят бдительное попечение, чтобы cиe совершалось правильным, спокойным движением, с наблюдением удобности времени, дабы внимание земледельцев не было отвлечено от их необходимых земледельческих занятий. Пусть они тщательно возделывают землю и собирают плоды ее, чтобы потом из хорошо наполненной житницы взять семена для посева на земле постоянного пользования или на земле, приобретенной в собственность.

Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с Нами Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного.Дан в Санкт-Петербурге, в девятнадцатый день февраля, в лето от рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят первое, царствования же Нашего в седьмое.На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:«АЛЕКСАНДР».Согласно манифесту крепостные стали свободными гражданами, полицейские права перешли от помещиков к сельским обществам. Крестьяне получили во владение дома, дворы, и земельные наделы, которые им предстояло выкупить у своих бывших господ.

Земли до выкупа у помещика пребывали в т.н. временнобязанном состоянии. За использование земли крестьянам предписывалось платить оброк, или по-прежнему трудится на барщине. Оброк составлял 8-12 рублей в год, на барщине работали мужчины 18-55 лет, и женщины 17-50 лет. При этом барщину жестко ограничили 40 мужскими и 30 женскими трудоднями в год.

Для равноценного предоставления земельных участков территорию Российской империи разделили на три сегмента: Степи, Нечерноземье, Черноземье, которые подразделили еще на 16 частей. Используя несовершенство разработанного законодательства, и безграмотность крестьян помещики избавлялись от неликвидных земель, оставляя себе лакомые плодородные участки.

Найдя лазейки в новом законе, они предлагали крестьянам получить землю «здесь и сейчас» без всякого выкупа. Крестьянин получал 25% от полноценного участка, а 75% оставлял барину, тысячи крестьянских семей согласились на эти грабительские условия.

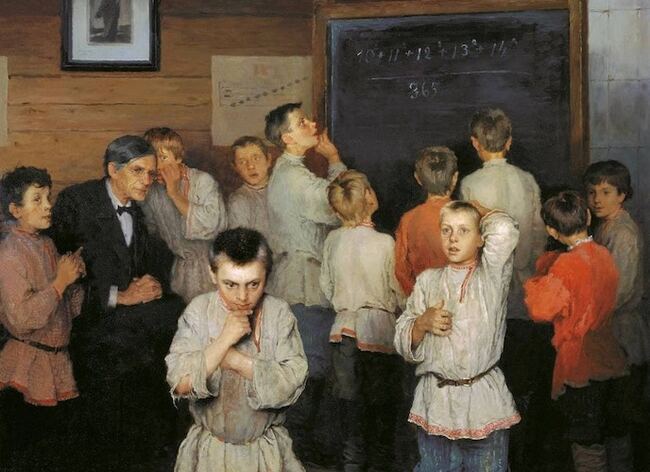

Деревенским старостам раздали четырехсот страничные предписания к манифесту, которые даже образованные крестьяне не в состоянии были понять. Крестьняе заговорили, что баре со свободой и землицей надули «крестьянское обчество», заменив истинный манифест императора поддельным.

Вот какое письмо написали Александру II в 1862г. представители тверского дворянства:

«….Манифест 19 февраля, объявивший волю народу, улучшив несколько материальное благосостояние крестьян, не освободил их от крепостной зависимости и не уничтожил всех беззаконий, порожденных крепостным правом.

Здравый смысл народа не может согласить объявленной в. в. воли с существующими обязательными отношениями к помещикам и с искусственным разделением сословий. Народ видит, что он со временем может освободиться только от обязательного труда, но должен остаться вечным оброчным, преданным во власть тех же помещиков, названных мировыми посредниками.

Государь! Мы признаемся откровенно, что сами не понимаем этого положения. Такое громадное недоразумение ставит все общество в безвыходное положение, грозящее гибелью государству. Что же мешает устранить его? В обязательном предоставлении земли в собственность крестьян мы не только не видим нарушения наших прав, но считаем это единственным средством обеспечить спокойствие страны и наши собственные имущественные интересы.

Мы просим привесть немедленно в исполнение эту меру общими силами государства, не полагая всей ее тяжести на одних крестьян, которые менее других виноваты в существовании крепостного права. Дворянство, в силу сословных преимуществ, избавлялось до сих пор от исполнения важнейших общественных повинностей. Государь! Мы считаем кровным грехом пользоваться благами общественного порядка за счет других сословий; неправеден тот порядок вещей, при котором бедный платит рубль, а богатый - ни копейки. Это могло быть терпимо только при крепостном праве, но теперь ставит нас в положение тунеядцев, совершенно бесполезных родине. Мы не желаем пользоваться таким позорным преимуществом и дальнейшее существование его не принимаем на свою ответственность.

Всеподданнейше просим в. и. в. разрешить нам принять на себя часть государственных податей, соответственных состоянию каждого. Кроме имущественных привилегий, мы пользуемся исключительным правом поставлять людей для управления народом. В настоящее время мы считаем беззаконием исключительность этого права и просим распространить его на все сословия……»

По факту средняя сумма выкупа крестьянских наделов оказалась на 60% выше их рыночной стоимости, для 80% крестьянских семей погашение долга за землю растянулось до 1906-1913гг. (45-52года).

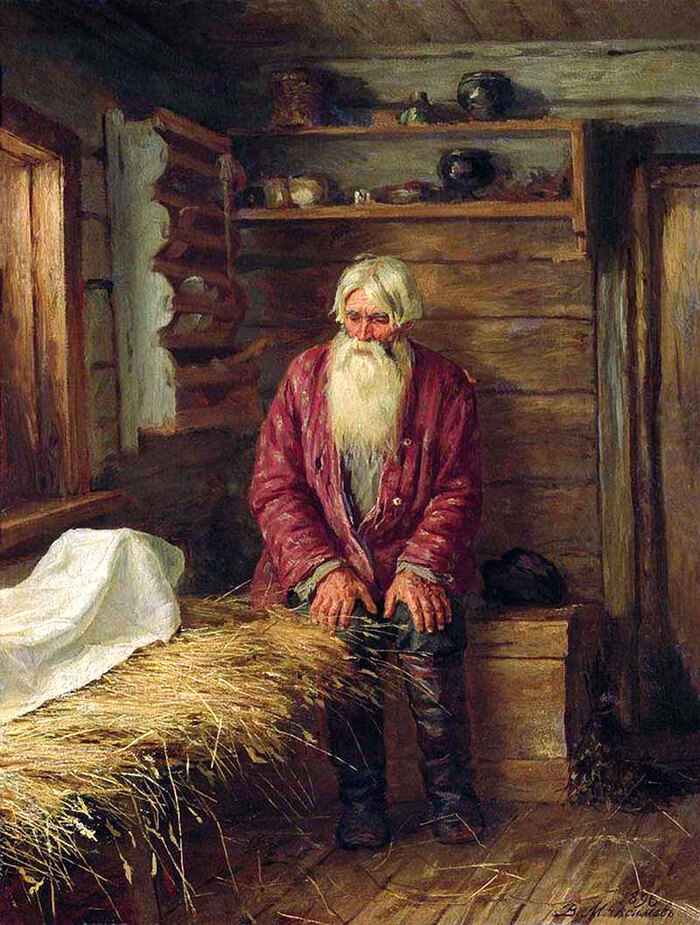

В 1861г. личное рабство крестьянам поменяли на помещичью финансовую кабалу.

К 1902г. недоимки по крестьянским выкупным платежам составили 420% от ежегодно выплачиваемой суммы. В дни революции 1905г. недовольные долговым ярмом крестьяне сожгли 15% помещичьих усадьб. Только после этого в 1906г. правительство соизволило отменить выкупные платежи и образовавшиеся за 45 лет недоимки.

В результате реформы 1861г. средний крестьянский надел уменьшился с 5 до 3,5 десятин земли, а сами обманутые крестьяне в виде налогов и выкупных платежей выплачивали помещикам ежегодно до 90-млн. золотых рублей. Половинчатая крестьянская реформа превратилась в пороховой заряд, заложенный под трон российской империи.