Самоделкин

Воплотил мечту детства

Разбито 14 товарных и 4 пассажирских вагона, поврежден локомотив. Чудом удалось избежать человеческих жертв.

Аварии на железных дорогах Российской Империи были делом привычным. Виной тому несовершенство техники безопасности, соответствующих механизмов, человеческий фактор. Например, в Тульской губернии только за два с небольшим месяца 1914 года зафиксированы сразу три по меркам сегодняшним крупных железнодорожных катастрофы. Об одной из них речь пойдет далее.

Авария произошла на действующей и в наши дни станции Шульгино (ныне Заокского района) — месте популярном у дачников многочисленных окрестных СНТ, в силу разных причин автомобильным транспортом не пользующихся. Когда-то это были, в основном, жители Тулы, но в последние лет двадцать участки садоводческих товариществ плавно перекочевали в собственность, преимущественно, москвичей, что, впрочем, к нашей истории никакого отношенияне имеет .

Так вот, 4 (17) марта 1914 года в 1 час 50 минут дня «на ст[анции] „Шульгино“, находящейся в пределах Тульского уезда, шедший из Москвы ростовский ускоренный пассажирский поезд № 5 на полном ходу налетел на стоявшей на означенной станции сборный товарный поезд № 107».

Дальнейшее живое описание событий принадлежит перу неизвестного корреспондента газеты «Тульская Молва», автору постоянной — увы — рубрики «Катастрофы на М.-К. ж. д.» (№ 1900 от 5 (18) марта 1914 г.):

«Раздался оглушительный удар паровоза по хвосту товарного поезда, так что дрогнуло все здание маленькой станции; по сторонам полетали куски дерева и др[угие] части разбитых товарных вагонов, а сами вагоны полезли один за другим на паровоз ускоренного поезда, мгновенно загромоздив его с тендером (специальный железнодорожный вагон, прицепляемый к паровозу, предназначенный для перевозки угля для локомотива. — С. Т.) настолько, что они совершенно сказались заваленными громадной грудой исковерканных вагонов, высотою до 5 саженей (около 10,5 метров. — С. Т.).

Товарный поезд насчитывал 50 вагонов, из них «разбито и приведено в полную негодность 14 пустых вагонов: в пассажирском ускоренном поезде сильно пострадали паровоз, тендер и 4 классных вагона: у них исковерканы буфера (приспособления в подвижном составе для ослабления толчков при движении и остановках. — С. Т.), площадки, выбиты стекла; при столкновении эти 4 вагона и паровоз сошли с рельс.

Жертв нет», — к счастью, весь состав товарного поезда состоял из пустых, а значит, легких вагонов (вагоны типа «НТВ» выполнялись из вертикальных стоек с деревянной обшивкой. — С. Т.), что стало своеобразным амортизатором при ударе. Будь вагоны гружеными, а перевозить они могли до 20 т каждый, жертвы исчислялись бы десятками.

Правда, несколькими пассажирами ускоренного поезда все-таки «были сделаны заявления о полученных ими легких ранах, незначительных ушибах и нервном потрясении, преимущественно первых от паровоза 4 вагонов, которые сошли с рельс и повреждены при столкновении».

Незначительно пострадал начальник состава, он получил рану на правой руке, а также машинист и помощник машиниста — ничего серьезного. «Пассажиры остальных 6 вагонов отделались исключительно испугом».

Что же касается бригады товарняка, то все они находилась в момент аварии на станции, при этом страха от созерцания удара поездов натерпелись не меньшего.

В Тулу пассажиры злополучного состава прибыли вечером, с задержкой на 8 часов. Пострадавший поезд, за исключением первых четырех вагонов и паровоза, отбуксировали в Тулу. Поврежденные вагоны находились на месте катастрофы еще несколько дней.

По горячим следам в день катастрофы удалось выяснить следующее: «Ускоренные поезда проходят обычно ст[анцию] „Шульгино“, не останавливаясь, полным ходом. Семафор быль открыт, что указывало…

— Путь свободен.

Между тем, на линии, по которой несся поезд № 5, стоял товарный поезд № 107…

Стрелочник, увидев неизбежность катастрофы, с диким криком побежал на станцию...

Говорит, что он не так перевел стрелку, перепутал...».

В тот же день на место происшествия на вспомогательном поезде прибыли из Тулы: «прокурор окружного суда, товарищ (заместитель. — С. Т.) прокурора, судебный следователь по важнейшим делам, начальник жандармского отделения ротмистр (офицерский чин, соответствующий званию капитана в пехоте. — С. Т.) Зверев, железнодорожный врач Сахаров и др. лица»; из Москвы: начальник Московско-Курской железной дороги инженер Рейслер лично, в сопровождении начальствующих лиц, а также работники соседних станций Пахомово (ныне одноименная платформа. — С. Т.) и Лаптево (ныне Ясногорск. — С. Т.)».

Результаты расследования причин катастрофы появились в № 1904 «Тульской Молвы» за 9 (22) марта 1914 г. Газета сообщала следующее: «Произведено официальное расследование катастрофы на ст. Шульгино М.-К. ж. д., когда столкнулись товарный и скорый поезда. <…>

Что касается причин столкновения, то они установлены следующие: товарный поезд № 137 прибыл на ст[анции] „Шульгино“ и, чтобы пропустить скорый ростовский поезд № 5, был переведен на запасный путь. Входная стрелка, переводящая поезда с главного пути на запасный, переводится механическим путем, но механизм не действовал, очевидно, и стрелка осталась в прежнем положении. Это и послужило причиной катастрофы».

Таким образом, стрелочника, первоначально заявившего о своей вине, оправдали.

Прошло всего несколько дней, и рубрика «Катастрофы на М.-К. ж. д.» пополнилась новым сообщением, на сей раз из-под Плавска: потерпел крушение товарный поезд № 171. «Путь попорчен, но несчастья с людьми не было», — писала «Тульская Молва» в № 1908 от 14 (27) марта 1914 г.

«Злополучный поезд шел в составе частью пустых, частью груженых 57 вагонов и, подходя к ст[анции] „Паточная“, остановился, т. к. почему-то семафор был закрыт. Было это на подъеме, и когда семафор открыли, то при взятии с места произошел разрыв поезда, причем 49 вагонов прошли вперед, и встали на запасной путь, а затем туда же покатились и остальные 6 вагонов. Произошло столкновение, в результате которого быль поврежден паровоз и разбито несколько вагонов».

* * *

Дела с безопасностью железнодорожных перевозок оставались скверными вплоть до 30-х годов. К примеру, в более развитом с технической точки зрения 1934 году в СССР зафиксировано 62 тыс. аварий, случаев брака в работе и крушений, в результате которых повреждено около 7 тыс. паровозов и более 64 тыс. вагонов, из которых 4,5 тысячи — до степени исключения из инвентаря. Так продолжалось до 1937 году, пока в структуре наркомата путей сообщения не создали главк по контролю за соблюдением требований безаварийной работы ж. д. транспорта, что позволило в короткие сроки кратно сократить количество аварий.

Сегодня риск в области безопасности движения на инфраструктуре ОАО «РЖД» не превышает и существенно ниже установленных (допустимых) значений. Из основных внешних событий выделяют природно-климатическое воздействие (87 % от всех потерь), основной источник — опасные гидрометеорологические явления. Несовершенство техники и человеческий фактор составляют доли процента, оставаясь мрачной страницей истории развития железнодорожного транспорта.

Цитаты адаптированы к современной русской орфографии.

Гонки проходят в рамках фестиваля Hunter Valley Steamfest: в них принимают участие два или четыре состава, которые битком набиты пассажирами и соревнуются на 30-километровом участке между городами Ньюкасл и Мейтленд

Взято с просторов...

Правда или нет? Хз, но прикольно

Железнодорожные поезда издавна были одним из самых удобных способов перемещения на большие расстояния. По мере развития технологий, обычные паровозы сменились на современные быстрые и комфортабельные электрички.

Но также в истории хватает примеров оригинальных и весьма странных поездов, которые могут удивить сегодняшнего человека.

Нагреваем котел, испаряем воду, пускаем полученный пар толкать цилиндр. Вуаля - мы преобразовали тепловую энергию в механическую и создали двигатель. Энергию пара, в отличие от того же электричества, легко представить просто вспомнив клубы пара из-под крышки кастрюли или мощные свистки чайника на плите. Но не ведитесь на эти уловки. Как и любая прорывная технология, паровая машина, будучи концептуально очень примитивной, на пике своего развития представляла собой сложный, интересный механизм. Причем, это развитие справедливо как для устройства в целом, так и для его составных частей.

Взять хотя бы этот самый котел, который обязательно упоминается в теме паровых машин и очевидно предназначен для нагрева воды и преобразования ее в пар. При слове “котел” первое, что приходит на ум - это некая кастрюлька на огне и, в целом, сравнение верное. Первые его конструкции, например, в паровой машине Ньюкмена, действительно выглядели как резервуар с водой, подогреваемый снизу, словно чайник. Днище котла обогревалось пламенем, а боковины — горячими продуктами горения, поднимающимися вокруг него.

Для чайника такой примитивный метод нагрева а ля “поставьте жепой на огонь” - вполне рабочий, так как количество нагреваемой жидкости невелико, до пара нам ее доводить не надо, и уж тем более нам не требуется высокое давление. Однако представим, что вы ужасно социальная персона где-то во второй половине 19 века и вот вам позарез надо нагреть много воды для много гостей. Вы можете просто греть чайник в несколько подходов или греть много чайников одновременно, а можете выбрать путь интереснее и апгрейднуть его до новой версии, добавив эпатажа и увеличив размеры. Теперь, чтобы такая большая емкость быстро нагревалась, нам надо увеличить площадь контакта воды с нагревательными поверхностями, и только подогрева дна сосуда нам будет недостаточно. Так что давайте прямо в середине нашего чайника, прямо в нагреваемой воде воткнем трубу от топки под днищем, и будем по ней пускать горячие продукты горения. Поздравляю, мы изобрели самовар. Ну или же - газотрубный котел.

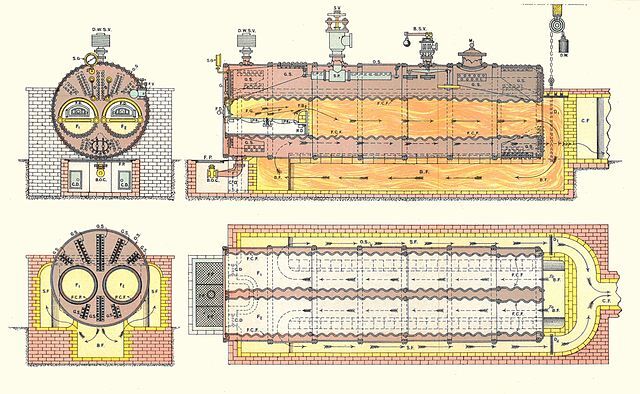

Концептуально самовар представляет собой следующий после чайника этап развития котлов, с более эффективным способом нагревания воды. Точно так же происходило и с паровыми машинами, когда их котлы стали оснащать жаровыми трубами, пронизывающими его корпус. Как уже было сказано, трубы увеличивали поверхность обогрева, повышали паропроизводительность и как итог, повышали давление, которое было необходимо для работы двигателя. Первыми такими газотрубными моделями стали корнваллийские котлы с одной здоровенной жаровой трубой внутри. Свое название они получили благодаря месту своего применения - рудникам Корнуолла в Великобритании.

Здесь сразу назревает вопрос: зачем делать одну трубу, если можно две? Не мы одни такие умные, так что вскоре за корнваллийскими котлами появились ланкаширские - уже с двумя или тремя жаровыми трубами. Опять же названы эти котлы в честь графства Ланкашир, где с помощью них велась активная добыча угля и железа. Таким образом, наш старый добрый самовар можно считать корнваллийским котлом вертикального типа (ну или корнвалиийский котел можно считать горизонтальным самоваром, тут на ваш вкус).

Ланкаширский паровой котёл

Включив нашего внутреннего изобретателя и немного поразмыслив, мы быстро придем к выводу, что просто увеличивать количество больших жаровых труб в котле неэффективно. Объем, который занимает такая труба растет кубически, а необходимая нам площадь поверхности, от которой распространяется жар – квадратично. Поэтому, чтобы у нас все еще оставалось место для воды, гораздо разумнее будет провести в котле каналы тонкого сечения, при этом многократно увеличив их количество. Это, собственно, следующая ступень развития нагревательных котлов – трубчатые котлы с сетью тонких дымогарных труб.

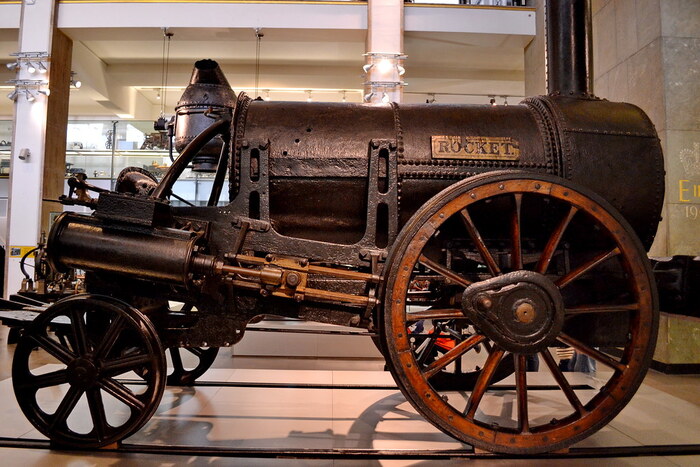

Да, все верно. Для этих труб стали употреблять новое слово, хотя по сути своей это были просто жаровые трубы малого сечения. Про термины мы еще скажем пару слов, но что главное - с изобретения дымогарных труб, собственно, и начинается полноценная эпоха паровозов. Благодаря им в 1829 году Джордж Стефенсон выиграл соревнования на своей “Ракете”, в котле которой он установил сразу 25 дымогарных труб, резко увеличив парообразование.

Трубчатые котлы без принципиальных изменений использовались на паровозах до самого заката эпохи пара. Наверняка на старых фотографиях взорвавшихся паровозов вы видели такое металлическое вермишельное месиво - вот это и есть дымогарные трубы.

Здесь стоит вспомнить о небольшой путанице в терминах. После изобретения пароперегревателей (дополнительной фичи для повышения давления) «жаровыми» трубами стали называть большие каналы, внутри которых проходили более тонкие трубы с паром, как раз для его большего, повторного нагрева. То есть жаровые трубы после очередного апгрейда паровых машин приобрели новую функцию, а вот название осталось за ними просто по причине большого сечения, в память об изначальных трубах корнвалиийских и ланкаширских котлов .

Короче, даже такая примитивная штука как паровой котел может иметь свои ступени развития: от «чайника» с малой площадью нагрева через дно, через стадию газотрубного «самовара» с большими жаровыми трубами - к вермишельной хтони дымогарных труб. После этого, дальнейшее увеличение давления в паровых машинах ограничивалось уже не слабым нагревом в котлах, а их прочностью. Об этом мы поговорим уже в следующий раз.

Автор - Александр Грибоедов

Статья написана для паблика CatScience. А ещё у нас есть телега )

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!