Пионер среднего возраста

Отличный анимационный ролик от студии "Думай сам/ Думай сейчас".

Отличный анимационный ролик от студии "Думай сам/ Думай сейчас".

На волне последних событий, новостей и постов.

Можно считать, что "климакс" цивилизации (верхняя точка, в которой процесс роста прекращается и начинается регресс) достигнут, когда:

- политики ограничивают свободы во имя национальных интересов

- журналисты скрывают правду во имя личного мнения

- церковники мешают расцвету любви между людьми во имя любви к Всевышнему

- преподаватели мешают расцвету воображения во имя дисциплины

- банки ссужают предприятиям заведомо больше денег ч чем те могут вернуть

- судьи пренебрегают справедливостью во имя своих нравственных ценностей

- больницы превращаются в рассадники мутирующих до стадии непобедимости вирусов

- военные разжигают войны, чтобы испытывать новое вооружение

И в целом:

Те кто должен тушить "пожары" становятся пироманами, чтобы демонстрировать свою необходимость и узаконить увеличение доходов

Цитата из энциклопедии абсолютного и относительного знания.

Б.Вербер

Оригинал - здесь.

Немного отвлекусь от темы Кампучии и приведу несколько цитат из очень любопытной статьи американских антиревизионистов от февраля 1985 года о политике реформ и открытости в КНР. Леваки, рассуждающие о "реставрации капитализма в КНР" тщательно замалчивают эти факты.

Начатые в 1978 экономические реформы изменили ситуацию, повысив уровень жизни и интерес к политике и Коммунистической партии Китая (КПК).

Вопреки сообщениям прессы в США, эти реформы не "привели к капитализму", а укрепляют социализм. Принятие желаемого за действительное западной буржуазной прессой во многом является причиной неправильного понимания реформ, а также неправильных представлений и взглядов на социализм среди "левых".

Новая политика включает в себя:

• замену коммунального хозяйства семейной системой «ответственности», когда крестьяне заключают договор со своей коммуной на участок земли. Выполнив квоту для государства, семья имеет свободу решать, что выращивать и как распорядиться своей продукцией;

• поощрение второстепенной предпринимательской деятельности в сельской местности, такой как животноводство или мелкое производство. Владельцы этих проектов обычно предоставляют всю рабочую силу, хотя они могут нанять еще несколько;

• предоставление большей самостоятельности промышленным предприятиям в определении собственной деятельности;

• предоставление рынку возможности играть прямую роль в влиянии на производство.

Результаты реформ впечатляют: в сельской местности доходы крестьянских семей выросли более чем на 200% по сравнению с 1978 годом. Сорок процентов семей построили новые дома или перестроили старые. Свидетельства этого можно увидеть повсюду в сельской местности. Потребление свинины выросло более чем на 60%, наряду с общим смещением крестьянского рациона от зерновых к большему количеству яиц, мяса и овощей. В настоящее время 50 процентов крестьян Китая имеют телевизоры, в то время как всего несколько лет назад в сельской местности их почти не было. Почти все это связано с большим ростом сельскохозяйственного производства, вызванным льготами, предоставленными крестьянам.

В городах реальные доходы рабочих и офисного персонала выросли на 43% с 1978 года. Магазины ломятся от новых и более качественных потребительских товаров. Нормирование свинины, хлопка, сахара и яиц прекращено.

Количество государственного жилья, построенного в период с 1978 по 1982 год, было эквивалентно объему жилья, построенного за 19 лет с 1958 по 1977 год. С 1978 по 1982 год производство велосипедов выросло на 180%, швейных машин — на 160%, наручных часов — на 140%, а телевизоров — более чем на 1000%.

Причиной этих улучшений является повышенное внимание к легкой промышленности и производству потребительских товаров. На эти направления направляется больше государственных средств.

Никто не может сомневаться в том, что уровень жизни среднего китайского крестьянина и рабочего заметно повысился за шесть лет, начиная с 1978 года. Качество и количество некоторых потребительских товаров уже превзошло показатели Советского Союза. Покупатели из семей советских дипломатов в Китае были поражены разнообразием и стильностью товаров, доступных в китайских универмагах.

Пока что масштабы иностранных инвестиций невелики, и китайские руководители насмехаются над идеей о том, что это приведет к серьезным пагубным последствиям. Производство за счет иностранных инвестиций в Шанхае в прошлом году составило менее 0,1% от общего объема производства. Китайцы отмечают, что их страна огромна, государственная власть прочно принадлежит китайским трудящимся, а инвестиции направляются на удовлетворение конкретных нужд Китая. Большая часть продукции за счет иностранных инвестиций идет на экспорт, а не на внутренний рынок, и в тщательно согласованных контрактах прописываются все условия инвестиций, включая заработную плату и условия труда рабочих.

Средства производства, в том числе и земля в деревне, остаются общенародной собственностью и не могут передаваться частными лицами. Инвестиции в расширение производства осуществляются в основном государством. И права рабочих будут сохранены: если завод придется закрыть из-за убыточности, рабочие продолжат получать зарплату и льготы в полном объеме до тех пор, пока не найдут новую работу.

Кроме того, расширяется рабочий демократический контроль над фабриками: директора и другие администраторы все большего числа заводов избираются рабочими, которые также контролируют управление через выборные рабочие съезды. Труд не превращается в товар.

Основным фактом является то, что власть находится в руках трудящихся Китая, что позволяет им вносить серьезные коррективы в свою экономику, исходя из общих потребностей общества. Такое невозможно при капитализме, где решения принимаются исходя из интересов небольшого капиталистического меньшинства общества.

В целом, экономические изменения не ослабили поддержку социализма, а оживили ее. Появилось новое уважение к партии и ее руководству. Народ на практике убедился, что партия может критиковать свои недостатки и проводить необходимые изменения.

Свыше 90% рабочей и студенческой молодежи на многих рабочих местах и в школах вступили в Коммунистический союз молодежи. Многие молодые люди в очередной раз проявляют интерес к коммунистическим идеалам КПК и хотят вступить в партию.

По всей стране внимание уделяется идеологической и культурной стороне социализма, а не только его материальной стороне. Большое внимание уделяется повышению этики, ценностей и поведения людей. Это проявляется в призыве к построению современной социалистической цивилизации и остается основным стимулом для народа, который не затмевается материальным стимулом. Партия подчеркнула необходимость своей политической и идеологической роли в руководстве социалистическим строительством.

Нельзя сказать, что последние реформы не создали новых проблем. Они это сделали. Поступают сообщения об эгоистичном стяжательстве, вызванном сельской политикой. Приток туристов и иностранные инвестиции являются мощными источниками буржуазного влияния. А некоторые из новых предпринимателей хотели бы нанять больше рабочих и стать эксплуататорами.

Но пока это не стало серьезной проблемой, и китайские официальные лица говорят, что они чувствительны к этим опасностям. Они считают, что принимают меры для того, чтобы несоциалистические тенденции не стали безудержными. К ним относятся проведение просветительской работы среди населения, суровое наказание за экономические преступления, а также укрепление партийной дисциплины и мировоззрения в рамках нынешней кампании по исправлению положения.

Социализм в Китае имеет особую форму, обусловленную условиями этой страны. Мы должны пожелать социалистическому Китаю всего наилучшего.

Этот клип про то, как мы продали душу Златому Тельцу. Разберемся, почему дед стоит у двери, молча глядя на нас.

Не обмануть души поэта:

Златой Телец царит в стране.

Не верю, что мой дед за это

Погиб когда-то на войне.

Приходит он ко мне ночами,

Когда в окошко дождь стучит,

С глазами полными печали

Стоит у две́ри и молчит.

Не обвиняет, не кричит,

Стоит у две́ри — и молчит…

Н. Зиновьев

Вот смотрю я этот клип, и мне становится не по себе. Не от того, что он страшный — нет. Он просто правдивый. О том, в каком мире мы живем, и почему чувствуется эта вечная странная тоска, даже когда все "в порядке". Может быть эту правду видит не каждый, а кто-то даже скажет, что так хорошо, как сегодня мы не жили никогда и дед бы только порадовался за нас и в чем-то будет прав. Но...

Сначала — о визуале. Клип — это не набор кадров, это картины. Каждый кадр — как полотно художника, который умеет рисовать меланхолию. Свет из окна, падающий на пустой стол. Дождь за стеклом, размывающий городские огни. Тени, которые кажутся живыми. Это не случайность. Это атмосфера утраты. Утраты чего? Да всего. Утраты веры, утраты идеалов, утраты связи с прошлым. Это мир, где все яркое и блестящее — искусственное, а настоящее, живое — прячется в темноте, при свете свечи.

А теперь — главный символ. Златой Телец. Он не просто фигура в углу офиса. Он — бог. Наш современный бог. Его глаза светятся холодным, неживым светом — это свет экранов, свет биржевых индикаторов, свет накопленного капитала. Он царит. И его присутствие — не метафора, а реальность. Мы живем в системе, где деньги — главная ценность. Где успех измеряется не в делах, а в цифрах на счету. Где человек — это товар, а его жизнь — инвестиция.

И вот тут появляется дед. Он — не герой, не злодей. Он — совесть. Совесть поколения, которое воевало, строило, верило. Он стоит у двери, не обвиняя, не крича. Просто стоит. С печальными глазами. Почему? Потому что он видит, во что превратилась страна, за которую он отдал лучшие годы а порой и жизнь. Он видит, как его жертва — не просто забыта, а использована. Использована для того, чтобы построить новую систему, где главный закон — «выживает сильнейший», а сильнейший — тот, кто больше всех имеет. Он видит, как его идеалы — справедливость, равенство, труд — были заменены на идеалы потребления, конкуренции и личного успеха. И он молчит. Потому что понимает: сказать что-то — бесполезно. Потому что система сильнее любого человека. Потому что мы сами согласились играть по этим правилам.

Почему дед стоит у двери? Потому что он — из другого мира. Мира, где были другие ценности. Мира, который мы предали. Он не хочет войти внутрь — внутрь этого нового мира, где царит Златой Телец. Он просто наблюдает. И его взгляд — это взгляд укора, но не злобы. Это взгляд грусти. Грусти от того, что он не может изменить то, что уже случилось. Что он не может вернуть то, что мы потеряли.

А потом — поэт. Это мы. Мы, кто пытается осмыслить этот мир. Мы, кто чувствует вину. Вину за то, что мы не можем изменить ситуацию. Вину за то, что мы живем в этом мире, где царит Златой Телец. Мы пишем, мы думаем, мы страдаем. Но наши слова — как капли дождя на стекле. Они не меняют погоду. Они просто скатываются вниз, оставляя следы.

И вот финальный кадр. Дед идёт по улице. А за ним — огромный бык. Не золотой, не в офисе. Просто бык. Массивный, тяжелый, неотвратимый. Он — не символ. Он — реальность. Он — система. Он — тот самый Златой Телец, который стал частью нашего повседневного мира. Он идет рядом с нами, не давая нам ни шагу в сторону. Мы не можем убежать от него. Мы вынуждены жить с ним. И это самое страшное.

Почему я сгенерировал этот клип и статью?

Потому что этот клип — не просто музыкальное видео. Это зеркало. Зеркало, в которое мы должны посмотреть. Чтобы увидеть, во что мы превратились. Чтобы понять, почему мы чувствуем эту вечную тоску. Чтобы вспомнить, кто мы есть. И чтобы задуматься: а можно ли что-то изменить? Или мы уже слишком глубоко в этой системе, чтобы выбраться?

Дед стоит у двери. Он не обвиняет. Он просто смотрит. И его взгляд — это вопрос, который мы должны задать себе.

Что бы сказал ваш дед, если бы увидел, в каком мире мы живем сегодня?

Можно ли считать, что в современном мире «правит золотой телец» — то есть материальные интересы, прибыль, накопление капитала и экономическая выгода доминируют над этическими, духовными или социальными ценностями? Да, и вот почему - эта метафора (золотой телец), восходящая к библейскому символу идолопоклонства, сегодня применима не только к отдельным людям, но и к системам: глобальной экономике, политике, медиа, даже образованию и здравоохранению. Всё чаще решения принимаются не на основе справедливости или общего блага, а на основе ROI (возврата инвестиций), рыночной эффективности или геополитической выгоды.

Было ли это всегда?

Нет. В разные эпохи доминировали разные «идолы»:

В древности — боги, традиции, честь, род.

В Средние века — религия и церковь (по крайней мере формально).

В эпоху Просвещения — разум, просвещение, гражданские добродетели.

В XIX–XX веках — идеологии: национализм, социализм, либерализм.

Капитализм, особенно в его неолиберальной глобальной форме, действительно поставил экономику в центр всего — но это исторически недавнее явление. До индустриальной революции и особенно до колониальной экспансии Европы мир был устроен иначе: экономика была встроена в социальные и религиозные структуры, а не наоборот.

Является ли современное мироустройство несправедливым?

Безусловно — с точки зрения распределения ресурсов, возможностей, влияния и даже прав.

1% населения владеет более чем 40% мирового богатства.

Глобальный Юг продолжает функционировать как поставщик сырья и дешёвой рабочей силы для глобального Севера.

Экологические издержки роста ложатся на самых уязвимых.

Даже внутри развитых стран растёт неравенство, а социальная мобильность падает.

Это не «оптимальная форма существования социума» — это форма, оптимальная для тех, кто контролирует капитал. Для большинства же она означает зависимость, стресс, отчуждение и ограниченный выбор.

Возможно ли более справедливое мироустройство?

Теоретически — да. Практически — крайне сложно, но не невозможно.

Справедливость требует:

Перераспределения не только богатства, но и власти (в том числе над знаниями, технологиями, природными ресурсами).

Отказа от логики бесконечного роста в пользу устойчивого развития и «достаточности».

Восстановления общественных институтов, независимых от рынка (образование, здравоохранение, культура).

Признания множественности моделей — не все общества должны следовать одному западному пути.

История знает примеры более коллективистских, экологически устойчивых и менее иерархичных обществ — как в прошлом (некоторые индейские конфедерации, средневековые коммуны), так и в настоящем (кооперативные движения, курдский Рожава, некоторые латиноамериканские эксперименты). Они не идеальны, но показывают: альтернативы возможны.

Вывод:

Миром действительно правит «золотой телец» — но это не вечный закон природы, а историческая конструкция. Она несправедлива, неустойчива и не оптимальна для человечества в целом. Более справедливое мироустройство возможно, но потребует не просто реформ, а глубокого переосмысления ценностей — от индивидуального уровня до глобальных институтов. И да, это будет борьба. Но без неё — только углубление кризиса.

Весь текст статьи сгенерирован ИИ по итогу обсуждения с ним открытого вопроса. Я только немного отредактировал неточности и глюки. Исходное обсуждение можно посмотреть здесь

Совкодрочер, атлант и булкохруст в комментах на Пикабу:

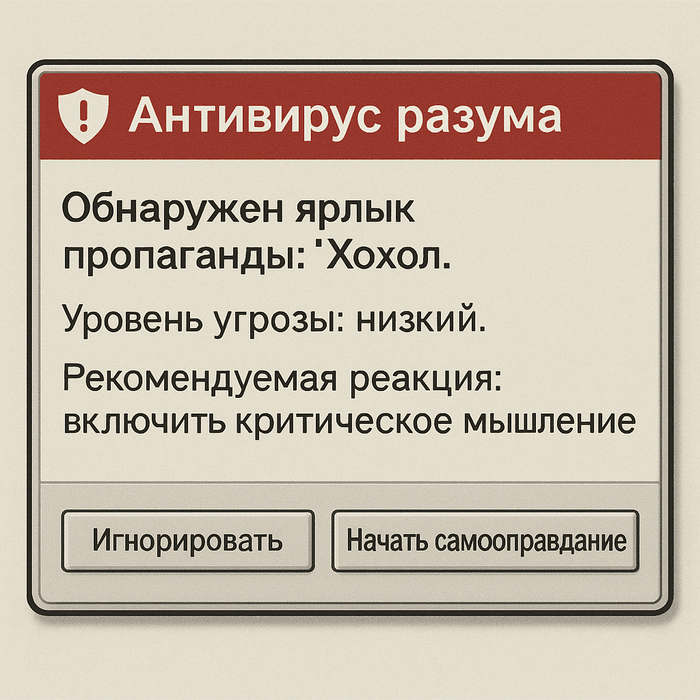

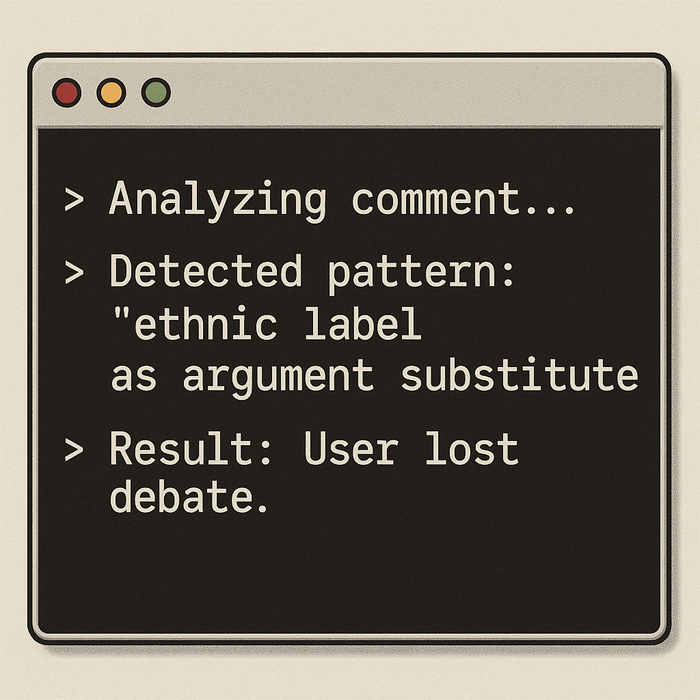

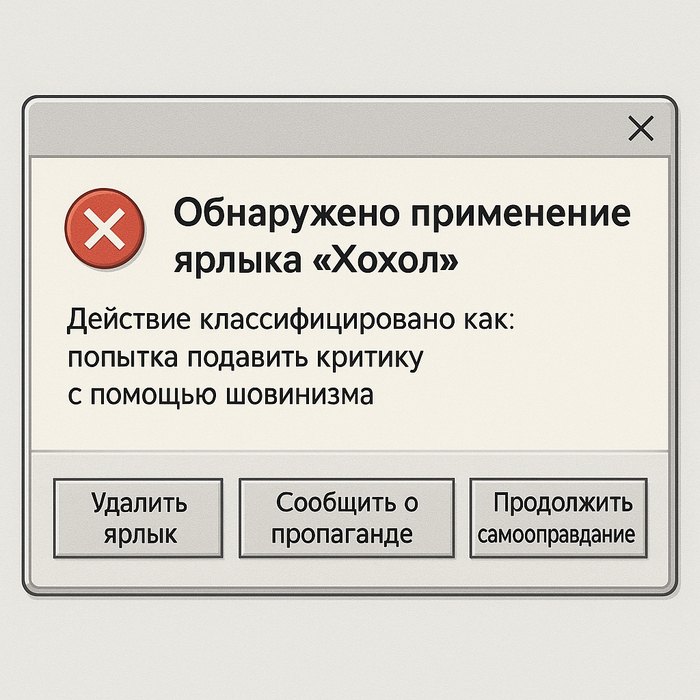

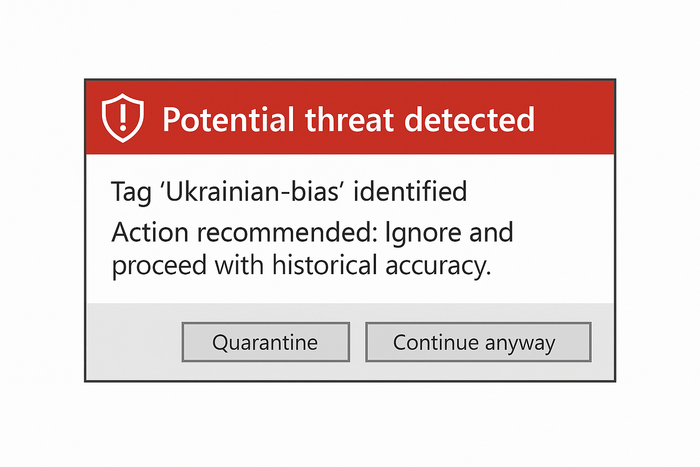

Политические ярлыки в интернет-дискуссиях — это не про истину и даже не про остроумие. Это про власть. Про то, как одни участники разговора пытаются выключить других из поля легитимного мнения, не тратясь на аргументы. Маркс называл идеологию перевёрнутым сознанием: когда материальные интересы и отношения маскируются красивыми словами. В онлайне это маскировка работает ещё проще — метка в два-три слога, и человека как бы нет. Дальше можно обсуждать не проблему, а ярлык. Ниже разберём, как это устроено на уровне психологии, пропаганды и классовых интересов, а затем — как именно работают три самых ходовых бирки: “нытик”, “школьник”, “чужой”/“xoxoл”.

Сначала про механизм. Ярлык всегда атакует не содержание, а статус. Это попытка отрезать собеседника от аудитории: мол, на него можно не тратить внимание, он не играет в “серьёзной лиге”. Такая техника удобна, потому что требует ноль анализа и отлично укладывается в алгоритмы соцсетей: коротко, эмоционально, вирусно. Субъективное ощущение комментатора “я победил” прикрывает объективный факт — никаких доводов не было. В терминах классовой борьбы это замещение разговора о противоречиях разговорами о “качестве” говорящего. Вместо вопроса “почему у нас инфляция, рост тарифов и падение реальных доходов” — обсуждение “кто ты вообще такой”.

Теперь к конкретике.

“Нытик”. Клеймо на тех, кто осмеливается назвать вещи своими именами: низкие зарплаты, платная медицина, отсутствие лифтов социальной мобильности. Смысл ярлыка — перенести проблему из плоскости общественной в плоскость личных черт. Получается магический трюк: не “в отрасли хроническое недофинансирование и монополии душат рынок”, а “ты просто ноешь”. Так социальная критика подменяется бедненькой психологией “будь позитивнее”. Почему это востребовано? Потому что реальное признание проблемы подталкивает к вопросу “а кто выигрывает от нынешнего положения дел”. А это уже разговор о структуре собственности, о роли государства как арбитра и бенефициара, о тех, кому вполне комфортно. Проще пристыдить говорящего. Отсюда и показательная порка: любой, кто высовывается с фактами, получает метку “нытик”, чтобы остальные сделали вывод “лучше молчать, а то тоже прилетит”. Если говорить по-ленински, перед нами типичный способ увести массы от анализа конкретной ситуации и её классовой подоплёки в область морализаторства.

Как отвечать на “нытик”, чтобы не уходить в оправдания? Самый рабочий ход — спокойно вернуть разговор к предмету. Не “я не нытик”, а “вот динамика цен, вот статистика по реальным доходам, вот отчёт Счётной палаты, вот сроки исполнения указов”. Парадокс в том, что слово “нытик” звучит громко, а цифры тихо, но именно они заставляют оппонента раскрывать карты: либо он переходит к содержанию, либо добивает себя второй порцией пустых ярлыков. В любом случае аудитория видит, кто говорит по делу.

“Школьник”. Мем для снижения веса аргумента через предполагаемый возраст автора. Формула такая: если тебе в комментариях приписали юность, значит, ты не дорос до “взрослой” повестки. Детская площадка, иди учи уроки. На деле это жалкая попытка поставить социальную иерархию выше логики. Возраст не гарантирует ни понимания экономики, ни навыков рассуждения. Маркс и Энгельс вообще писали свои ранние работы, когда им и тридцати не было, а масса “серьёзных дядь” до сих пор уверенно путает инфляцию с ростом курса доллара. “Школьник” удобен именно там, где нехватка аргументов уже чувствуется. Особенно ярко это видно, когда “школьником” объявляют человека, который приводит ссылки на документы, статистику, судебные решения. Ирония простая: вы называете школьником того, кто сделал домашку, пока вы её не делали.

Быстрый контрприём — не цепляться за агейджизм, а просить перейти к сути: “оставим паспорт, вот мои данные, у вас есть возражения по содержанию?”. Если оппонент продолжает играть в возраст — вы уже выиграли. Если всё же переходит к фактам — значит, ярлык снят с повестки.

“Чужой”, “либераст”, “xoxoл”. Это отдельный, более тяжёлый класс штампов, который снимает легитимность говорящего через приписку к враждебной группе. Тут мы имеем дело не просто с попыткой заткнуть рот, а с мобилизацией шовинистического аффекта. Логика примитивная: если ты критикуешь политику государства, значит, ты не “свой”, а агент того, с кем конфликт. Всё, что ты говоришь, объявляется чужой пропагандой. В этот момент аргументы больше не читают. Бирка “чужой” превращается в универсальный фильтр. Важно подчеркнуть: это не про национальность как таковую, это именно про инструмент пропаганды, который учит видеть не человека с позицией, а символ из вражеского набора. И да, использование этнических кличек — это не просто интернет-хамство; это сознательная ставка на дегуманизацию. Люди, раздающие такие ярлыки, любят рассказывать про патриотизм, но по факту подменяют его банальной ненавистью и дисциплиной строя. Удобно: пока ты занят охотой на “чужих”, ты не задаёшь вопросов “своим”.

Как грамотно разбивать это? Саркастический способ работает хорошо: “спасибо, что подтвердили — мои доводы вы опровергнуть не можете, иначе не понадобилась бы этничность”. Ещё лучше — фиксировать конкретику: “я русскоязычный пользователь из такой-то области обсуждаю вот эти документы, можете возразить по пунктам?”. Такой ход лишает оппонента возможности прятаться за ксенофобскую дымовую завесу. Плюс важно не заходить на их поле и не отвечать зеркальным обзывательством. Наша задача — не скатиться в ярлыки, а вывести разговор из разряда “кто кому чужой” в разряд “что именно неверно в тезисах”.

Почему эти три ярлыка так живучи? Потому что они решают для их носителей сразу две задачи. Первая — психологическая защита от когнитивного диссонанса. Встреча с неприятной правдой больно бьёт по картине мира, проще обезвредить источник, чем пересобирать убеждения. Вторая — социальная дисциплина. Ярлык сигнализирует аудитории: за выход из коридора “правильных” мнений следует наказание. Это укрепляет иерархии и сохраняет статус-кво. В терминах исторического материализма это как раз и есть работа надстройки, которая охраняет базисные интересы тех, кто выигрывает от нынешнего устройства.

Несколько практических правил, чтобы не тонуть в этом болоте. Первое: никогда не оправдывайтесь по форме ярлыка. Ответ “я не нытик” только закрепляет рамку. Всегда возвращайте разговор к содержанию: факты, источники, проверяемые ссылки. Второе: говорите для зрителей, а не для ярлыкодателя. В открытых площадках у вас всегда есть молчаливая аудитория, она видит, кто держит уровень. Третье: дозированный сарказм — полезен, но не заменяет фактуры. Иначе вы станете зеркалом оппонента. Четвёртое: сохраняйте юридическую гигиену. Никакой разжигающей лексики, никаких призывов, никаких переходов к биологии и крови. Пусть у шовинистов горит от того, что их манипуляции не работают, а не потому что вы дали повод модераторам.

И последнее — про стратегию. Ярлыки побеждаются не “позитивным мышлением”, а коллективной привычкой к проверке фактов и уважению к аргументу. Там, где люди интересуются причинами, а не происхождением говорящего, ярлыкам тяжело. Поэтому любая содержательная дискуссия, любая проверка источников, любая настойчивая попытка обсуждать реальность, а не аватарки — это маленькая победа. В сумме из таких побед складывается иная культура разговоров. А иная культура разговоров — это уже политический ресурс, потому что она делает видимыми реальные противоречия и те, кто заинтересован их закрывать ярлыками.

Если после такого приёма у тебя уже пропадает желание общаться дальше, то лучший ответ — не спорить, а высмеять сам приём. Просто кинь одну из картинок-реакций в виде “системного сообщения”. Такие картинки действуют лучше любого спора — они не защищаются, а ставят оппонента в смешное положение, показывая, что его “аргумент” уже разобран на элементарные части.

В следующем тексте продолжим тему и разберём набор ярлыков, которыми пытаются замазать дебаты вокруг СССР: как из “сталиниста” делают пугало на любой случай, как “совкодрочер” заменяет разговор об индустриализации и социальной политике, и почему без анализа материальных условий вся эта словесная мишура неизбежно рассыпается при первой встрече с фактами.