Политические ярлыки в интернет-дискуссиях — это не про истину и даже не про остроумие. Это про власть. Про то, как одни участники разговора пытаются выключить других из поля легитимного мнения, не тратясь на аргументы. Маркс называл идеологию перевёрнутым сознанием: когда материальные интересы и отношения маскируются красивыми словами. В онлайне это маскировка работает ещё проще — метка в два-три слога, и человека как бы нет. Дальше можно обсуждать не проблему, а ярлык. Ниже разберём, как это устроено на уровне психологии, пропаганды и классовых интересов, а затем — как именно работают три самых ходовых бирки: “нытик”, “школьник”, “чужой”/“xoxoл”.

Сначала про механизм. Ярлык всегда атакует не содержание, а статус. Это попытка отрезать собеседника от аудитории: мол, на него можно не тратить внимание, он не играет в “серьёзной лиге”. Такая техника удобна, потому что требует ноль анализа и отлично укладывается в алгоритмы соцсетей: коротко, эмоционально, вирусно. Субъективное ощущение комментатора “я победил” прикрывает объективный факт — никаких доводов не было. В терминах классовой борьбы это замещение разговора о противоречиях разговорами о “качестве” говорящего. Вместо вопроса “почему у нас инфляция, рост тарифов и падение реальных доходов” — обсуждение “кто ты вообще такой”.

“Нытик”. Клеймо на тех, кто осмеливается назвать вещи своими именами: низкие зарплаты, платная медицина, отсутствие лифтов социальной мобильности. Смысл ярлыка — перенести проблему из плоскости общественной в плоскость личных черт. Получается магический трюк: не “в отрасли хроническое недофинансирование и монополии душат рынок”, а “ты просто ноешь”. Так социальная критика подменяется бедненькой психологией “будь позитивнее”. Почему это востребовано? Потому что реальное признание проблемы подталкивает к вопросу “а кто выигрывает от нынешнего положения дел”. А это уже разговор о структуре собственности, о роли государства как арбитра и бенефициара, о тех, кому вполне комфортно. Проще пристыдить говорящего. Отсюда и показательная порка: любой, кто высовывается с фактами, получает метку “нытик”, чтобы остальные сделали вывод “лучше молчать, а то тоже прилетит”. Если говорить по-ленински, перед нами типичный способ увести массы от анализа конкретной ситуации и её классовой подоплёки в область морализаторства.

Как отвечать на “нытик”, чтобы не уходить в оправдания? Самый рабочий ход — спокойно вернуть разговор к предмету. Не “я не нытик”, а “вот динамика цен, вот статистика по реальным доходам, вот отчёт Счётной палаты, вот сроки исполнения указов”. Парадокс в том, что слово “нытик” звучит громко, а цифры тихо, но именно они заставляют оппонента раскрывать карты: либо он переходит к содержанию, либо добивает себя второй порцией пустых ярлыков. В любом случае аудитория видит, кто говорит по делу.

“Школьник”. Мем для снижения веса аргумента через предполагаемый возраст автора. Формула такая: если тебе в комментариях приписали юность, значит, ты не дорос до “взрослой” повестки. Детская площадка, иди учи уроки. На деле это жалкая попытка поставить социальную иерархию выше логики. Возраст не гарантирует ни понимания экономики, ни навыков рассуждения. Маркс и Энгельс вообще писали свои ранние работы, когда им и тридцати не было, а масса “серьёзных дядь” до сих пор уверенно путает инфляцию с ростом курса доллара. “Школьник” удобен именно там, где нехватка аргументов уже чувствуется. Особенно ярко это видно, когда “школьником” объявляют человека, который приводит ссылки на документы, статистику, судебные решения. Ирония простая: вы называете школьником того, кто сделал домашку, пока вы её не делали.

Быстрый контрприём — не цепляться за агейджизм, а просить перейти к сути: “оставим паспорт, вот мои данные, у вас есть возражения по содержанию?”. Если оппонент продолжает играть в возраст — вы уже выиграли. Если всё же переходит к фактам — значит, ярлык снят с повестки.

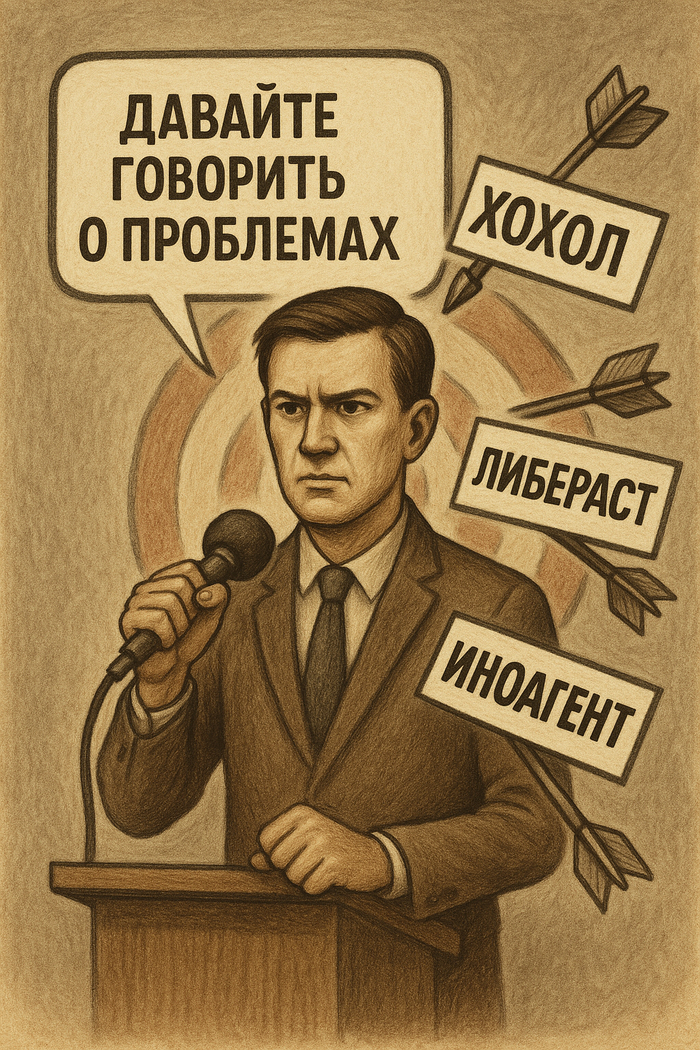

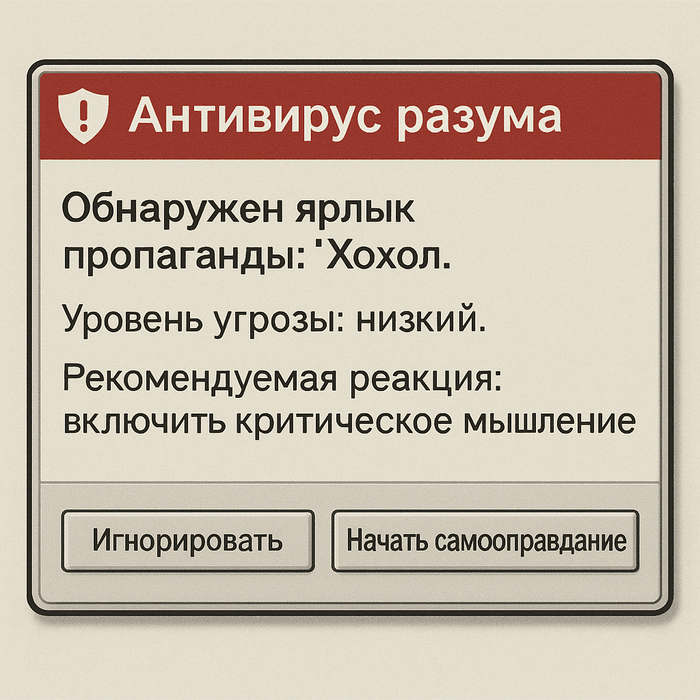

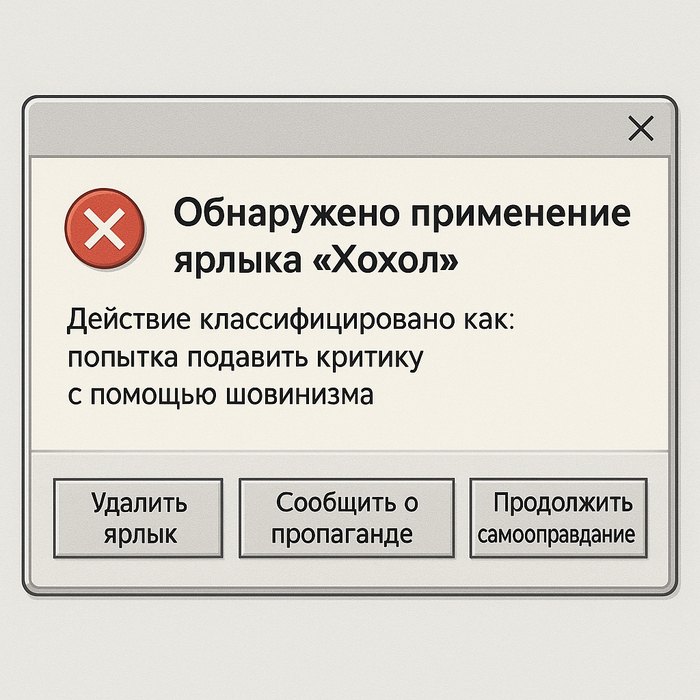

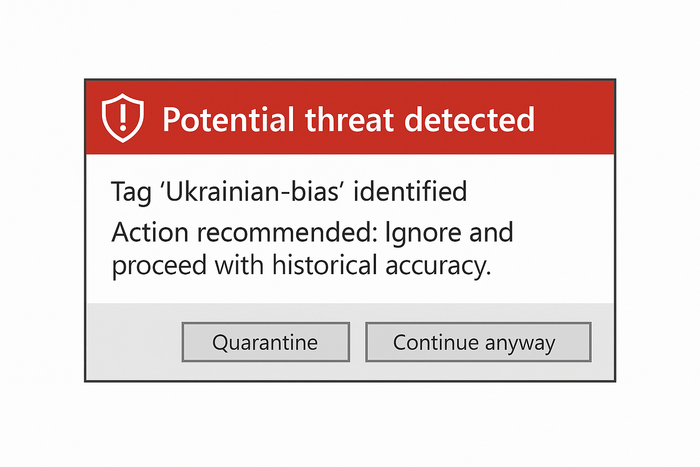

“Чужой”, “либераст”, “xoxoл”. Это отдельный, более тяжёлый класс штампов, который снимает легитимность говорящего через приписку к враждебной группе. Тут мы имеем дело не просто с попыткой заткнуть рот, а с мобилизацией шовинистического аффекта. Логика примитивная: если ты критикуешь политику государства, значит, ты не “свой”, а агент того, с кем конфликт. Всё, что ты говоришь, объявляется чужой пропагандой. В этот момент аргументы больше не читают. Бирка “чужой” превращается в универсальный фильтр. Важно подчеркнуть: это не про национальность как таковую, это именно про инструмент пропаганды, который учит видеть не человека с позицией, а символ из вражеского набора. И да, использование этнических кличек — это не просто интернет-хамство; это сознательная ставка на дегуманизацию. Люди, раздающие такие ярлыки, любят рассказывать про патриотизм, но по факту подменяют его банальной ненавистью и дисциплиной строя. Удобно: пока ты занят охотой на “чужих”, ты не задаёшь вопросов “своим”.

Как грамотно разбивать это? Саркастический способ работает хорошо: “спасибо, что подтвердили — мои доводы вы опровергнуть не можете, иначе не понадобилась бы этничность”. Ещё лучше — фиксировать конкретику: “я русскоязычный пользователь из такой-то области обсуждаю вот эти документы, можете возразить по пунктам?”. Такой ход лишает оппонента возможности прятаться за ксенофобскую дымовую завесу. Плюс важно не заходить на их поле и не отвечать зеркальным обзывательством. Наша задача — не скатиться в ярлыки, а вывести разговор из разряда “кто кому чужой” в разряд “что именно неверно в тезисах”.

Почему эти три ярлыка так живучи? Потому что они решают для их носителей сразу две задачи. Первая — психологическая защита от когнитивного диссонанса. Встреча с неприятной правдой больно бьёт по картине мира, проще обезвредить источник, чем пересобирать убеждения. Вторая — социальная дисциплина. Ярлык сигнализирует аудитории: за выход из коридора “правильных” мнений следует наказание. Это укрепляет иерархии и сохраняет статус-кво. В терминах исторического материализма это как раз и есть работа надстройки, которая охраняет базисные интересы тех, кто выигрывает от нынешнего устройства.

Несколько практических правил, чтобы не тонуть в этом болоте. Первое: никогда не оправдывайтесь по форме ярлыка. Ответ “я не нытик” только закрепляет рамку. Всегда возвращайте разговор к содержанию: факты, источники, проверяемые ссылки. Второе: говорите для зрителей, а не для ярлыкодателя. В открытых площадках у вас всегда есть молчаливая аудитория, она видит, кто держит уровень. Третье: дозированный сарказм — полезен, но не заменяет фактуры. Иначе вы станете зеркалом оппонента. Четвёртое: сохраняйте юридическую гигиену. Никакой разжигающей лексики, никаких призывов, никаких переходов к биологии и крови. Пусть у шовинистов горит от того, что их манипуляции не работают, а не потому что вы дали повод модераторам.

И последнее — про стратегию. Ярлыки побеждаются не “позитивным мышлением”, а коллективной привычкой к проверке фактов и уважению к аргументу. Там, где люди интересуются причинами, а не происхождением говорящего, ярлыкам тяжело. Поэтому любая содержательная дискуссия, любая проверка источников, любая настойчивая попытка обсуждать реальность, а не аватарки — это маленькая победа. В сумме из таких побед складывается иная культура разговоров. А иная культура разговоров — это уже политический ресурс, потому что она делает видимыми реальные противоречия и те, кто заинтересован их закрывать ярлыками.

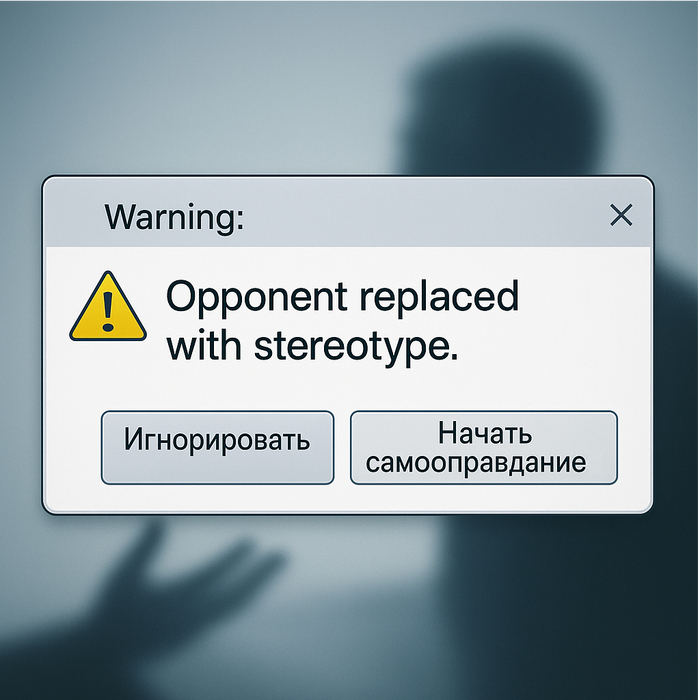

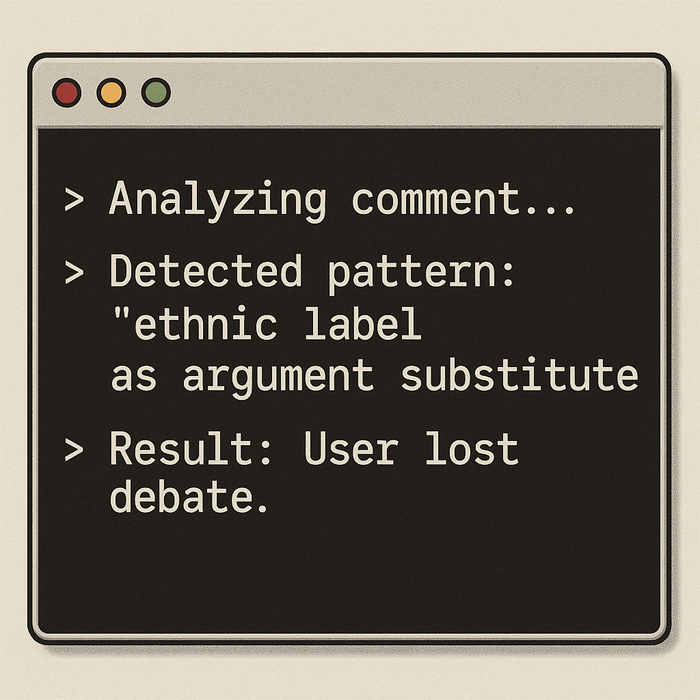

Если после такого приёма у тебя уже пропадает желание общаться дальше, то лучший ответ — не спорить, а высмеять сам приём. Просто кинь одну из картинок-реакций в виде “системного сообщения”. Такие картинки действуют лучше любого спора — они не защищаются, а ставят оппонента в смешное положение, показывая, что его “аргумент” уже разобран на элементарные части.

В следующем тексте продолжим тему и разберём набор ярлыков, которыми пытаются замазать дебаты вокруг СССР: как из “сталиниста” делают пугало на любой случай, как “совкодрочер” заменяет разговор об индустриализации и социальной политике, и почему без анализа материальных условий вся эта словесная мишура неизбежно рассыпается при первой встрече с фактами.