1987 год. Тяжкие деньги проходчика, часть 2

Летом 1987 года, по окончании 2 курса геологического факультета, я со своими друзьями отправился на производственную практику в Туву и вот что из этого вышло. Начало истории можно прочесть вот здесь:

1987 год. Тяжкие деньги проходчика

Первые встречи, первые задачи

Если честно, то летел я вообще непонятно куда. Ну в смысле понятно, что в Геохимическую партию, но куда, к кому и на какой участок? Посадили в вертолёт и отправили в полёт. Одного, с грузом и без сопровождающего. Если точнее, то сопровождающим был я сам. Наконец вертолёт долетел до какой-то полевой базы. Встречающие начали споро разгружать его, и я, естественно, принял участие во всеобщем веселье – вертолётное время дорого, поэтому нужно спешить. Выкинув привезённый груз, в вертолёт стали грузить какие-то палатки, спальники, продукты. Ко мне подбежал грузный мужчина с лицом усталого бульдога:

— Кто такой? – прокричал он мне практически в ухо. Попробуйте-ка поговорить при работающем двигателе вертолёта, особенно когда над головой крутятся винты.

— Студент. На практику. Сюда послали, - проорал я в ответ.

— Ясно. Летишь со мной. Там разберёмся, - дядька, пыхтя, пытался засунуть в вертолёт тяжеленный вьючник.

Вьючник – фанерный ящик с брезентовыми ремнями и укреплённый металлическими уголками, незаменимое хранилище геологических ценностей: одежды, пикетажек, книг, оружия. Когда-то использовался для перевозки на лошадях, но со временем стал перевозиться на машинах, вертолётах и вездеходах. У каждого уважающего себя геолога хотя бы один вьючник, да имелся. У меня было два: для личных вещей и рабочий с батарейками, инструментом и проводами.

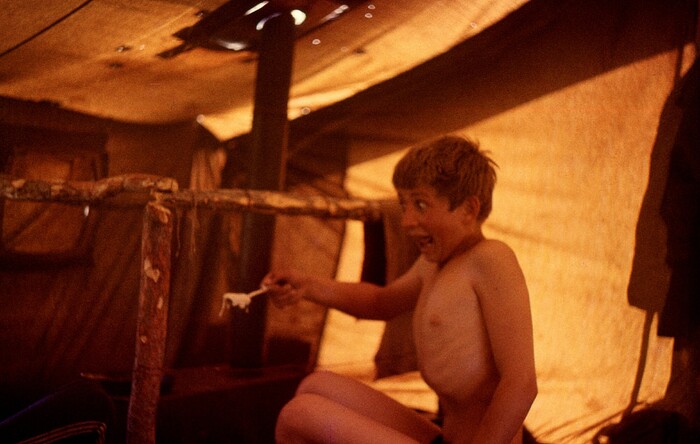

Запрыгнув обратно в Ми-8, я отправился… Куда я отправился, было ещё не ясно, но у меня, как минимум, уже нашёлся руководитель. Вместе с моим новым начальником в вертолёт забрались два пацана явно школьного возраста и невысокая девушка. Вертолёт поднялся в воздух и через несколько минут высадил нас на маленькой площадке, вокруг которой высились величественные горы, после чего улетел по своим вертолётным делам.

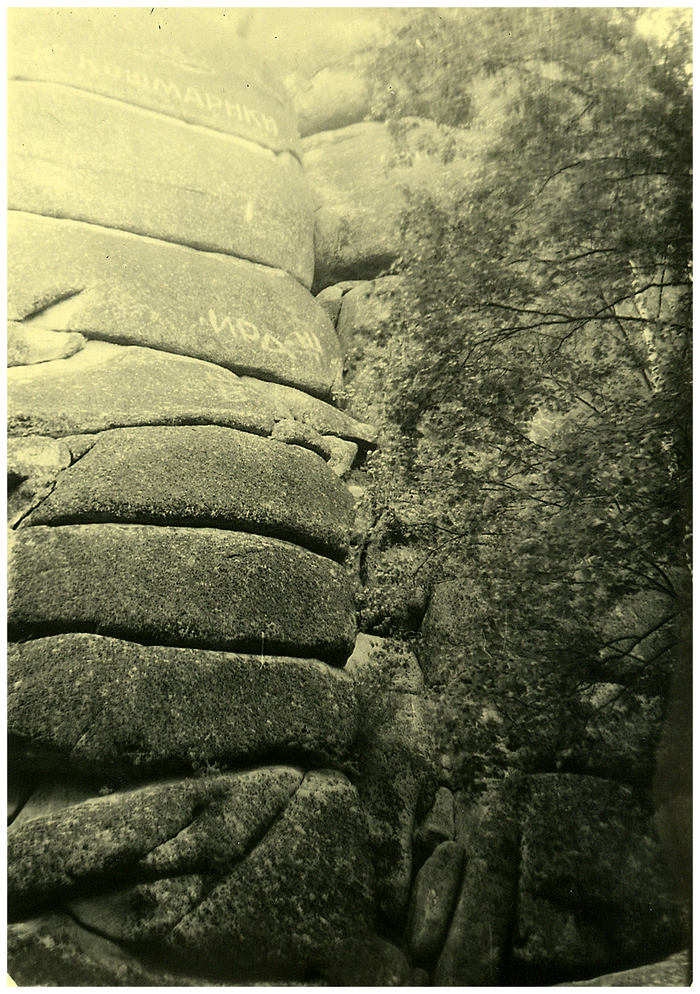

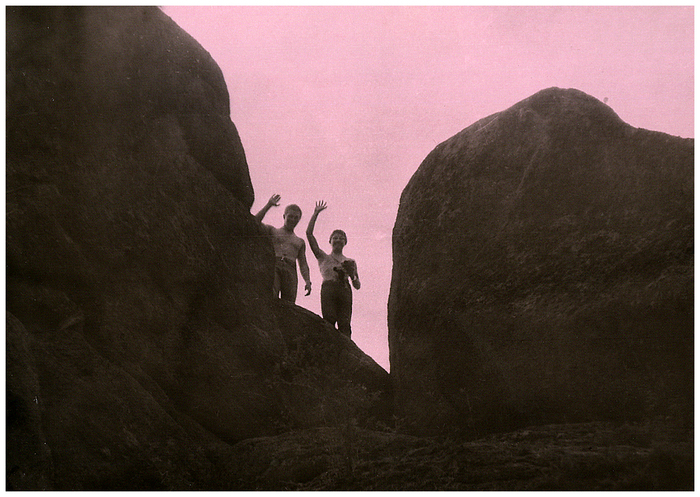

Горы! В детстве у меня были две мечты: побывать на море и побывать в горах. И если на море я всё же съездил, пусть и на Азовское: так себе, между нами говоря, море, мелкое, солёное и рыбой воняет :-), то вот в настоящих горах мне до сих пор не доводилось бывать. Нет я, конечно, был на Урале, только там горы совершенно иные – величественные, древние, но больше всего похожие на груды камней, в незапамятные времена насыпанные какими-то древними великанами, игравшими в гигантские куличики. Перед их мощью чувствуешь себя мелкой букашкой, случайно встретившейся со слоном. Здесь же передо мной высились настоящие, всамделишные горы: с острыми вершинами, и глубокими, узкими ущельями. Вот прям точь-в-точь такие, что показывал Юрий Сенкевич в «Клубе кинопутешествий». Такие горы хорошо преодолевать и штурмовать, каждый раз чувствуя себя на вершине мира.

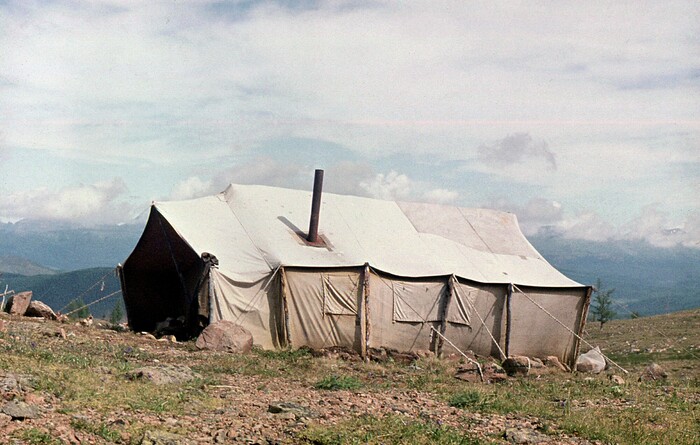

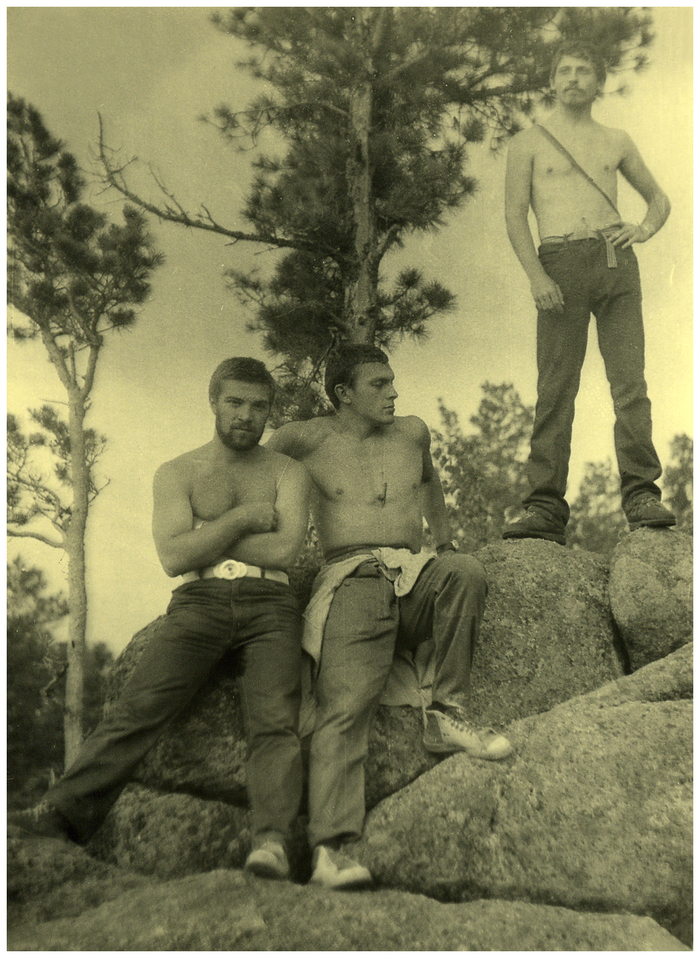

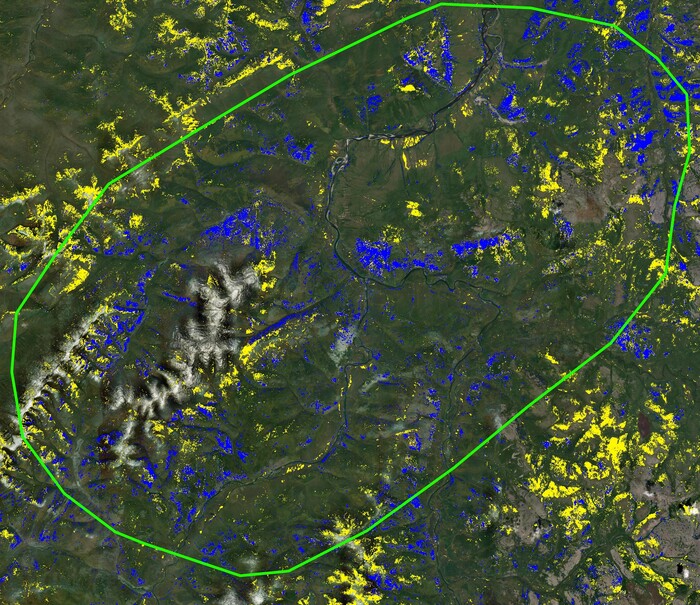

Наш будущий лагерь находился прямо перед входом в самый настоящий горный цирк: глубокая долина с озером в центре, вокруг которой с трёх сторон высились крутые горы, среди которых выделялись две вершины, которые начальник, он же старший геохимик, назвал Биче-О и вершиной Биче-О. Из озера вытекала речка, которая тоже называлась Биче-О. Не слишком-то разнообразные названия, подумал я. Ну а сам цирк входил в хребет Тумат-Тайга, на котором нам и предстояло провести геохимическое опробование.

Туматы – древняя монгольская народность, отличавшаяся повышенной воинственностью. Они были среди воинов Чингисхана и даже упоминались в «Сокровенном сказании монголов». Племя давно вымерло, а память о нём сохранилась в названии хребта.

А нам пока что предстояло поставить палатку и оборудовать лагерь, что оказалось весьма нетривиальной задачей.

Во-первых, граница леса находилась примерно в километре от нашего лагеря, так что дрова и жерди для строительства лагеря нам приходилось таскать очень даже издалека. А если учесть, что из пяти человек в бригаде было два самых настоящих 15-летних школьника и одна молодая специалистка, то основная тяжесть свалилась на наши с начальником плечи.

Вот туда, вниз, мы и ходили за дровами и строительным лесом. Да и лес-то был лиственничный, а лиственница - очень тяжёлое дерево.

Во-вторых, вбить жерди в каменистую почву было практически нереально – ну не вбиваются деревянные палки в камень! Поэтому пришлось руками выковыривать камни из земли, а вставив жердь, укреплять её вынутыми камнями. Борта палатки мы закрепили жердями, а растяжки привязывали к крупным валунам.

Вместо приличных нар внутри палатки устроили большую лежанку из жердей и еловых веток, укрытых куском брезента, а вместо стола решено было использовать вьючник начальника. Правду сказать, в палатке мы только ночевали, потому что погода была шикарная и практически всё время мы проводили возле столовой, организованной неподалёку.

После того, как была установлена палатка, начальник выдал мне молоток, рубанок и заготовку для рукоятки.

— Держи, – сказал он. – Молоток себе сделаешь, без него в маршруте делать нечего.

— Ясно, сделаю, - не моргнув глазом, ответил я. Ну мы же в 7 классе делали молоток, причём полным циклом, от изготовления самого молотка из бруска металла и до насадки его на собственноручно изготовленную рукоятку. То, что у меня тогда получилось в итоге, сложно было назвать шедевром, но честную четвёрку по трудам за год я всё же получил.

— Смотри, геологический молоток насаживают не сверху, как обычный, а снизу, как кувалду или кайло. Понял?

— Ага! – сказал я, хотя, если честно, впервые услышал про то, что кувалду насаживают как-то по-другому. Ну да назвавшись груздём, по волосам не плачут. Изучив молоток начальника, я приступил к изготовлению своего. Вообще, мне всегда нравился этот подход к работе в геологии: никто не спрашивает, умеешь ты что-то делать или нет. Дали задание – значит, справишься! Очень мотивирует.

Молоток я насадил к своему собственному удивлению довольно быстро и вполне прилично для первого раза. Разве что снизу рукоять сделал тоньше, чем надо и поэтому она стала похожа очень длинную морковку. Так и закончился первый рабочий день на новом месте.

А ночью палатка охала и вздыхала на все лады, размахивая крыльями и скрипя жестяной разделкой по печной трубе, поскольку поставили мы её весьма неудачно – входом под ветер, дующий вдоль хребта. Взлетала она настолько активно, что мне, спящему у входа, пришлось подсунуть одну полу под свой спальник, чтобы хоть как-то успокоить её безудержный полёт.

Первый рабочий день, или что такое наука геохимия

На следующий день мы отправились в рекогносцировочный, в смысле разведочный, маршрут. Какая короткая фраза, но сколько в ней пролитого пота! Потому что подняться на гору, находящуюся на высоте трёх тысяч метров над уровнем моря, задача весьма нелёгкая, как для ног, так и для лёгких, которые к концу подъёма становятся весьма тяжёлыми.

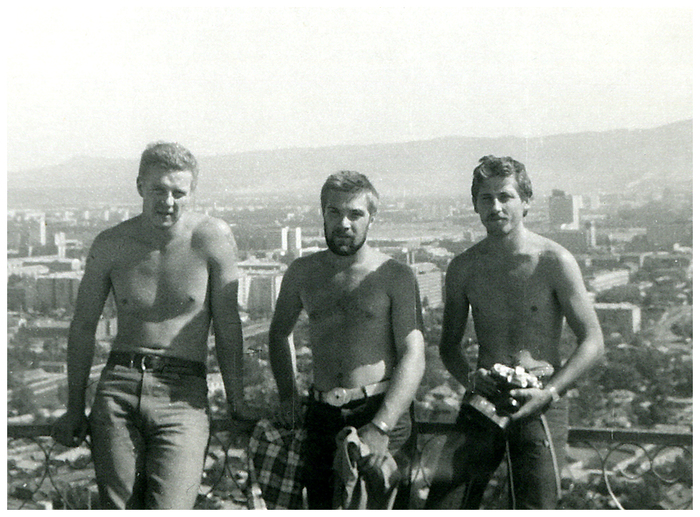

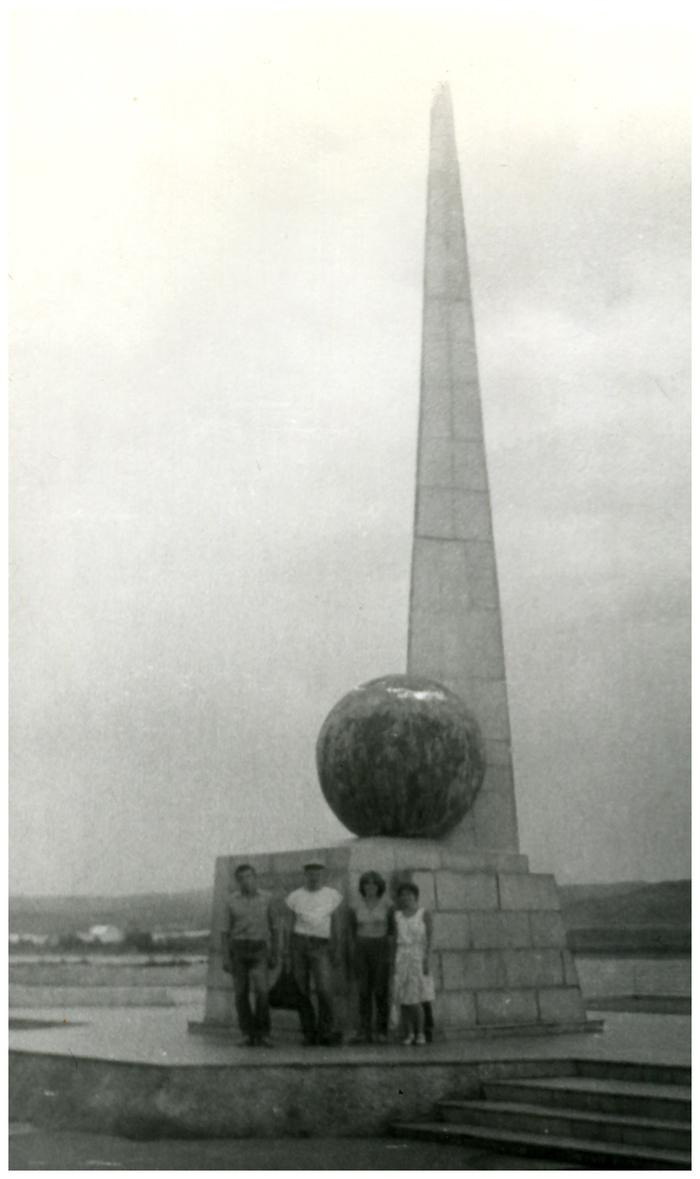

Зато сверху нас ожидал божественный вид! К северу от хребта, глубоко в долине протекала река Бий-Хем, скрытая от нас густым облаком тумана, а ещё дальше, на горизонте сверкал белоснежными вершинами хребет академика Обручева. Того самого, который был прекрасным геологом и не менее замечательным писателем.

Вот там, внизу, долина Бий-Хема или Большого Енисея, скрытая густым туманом, а на горизонте - хребет Обручева.

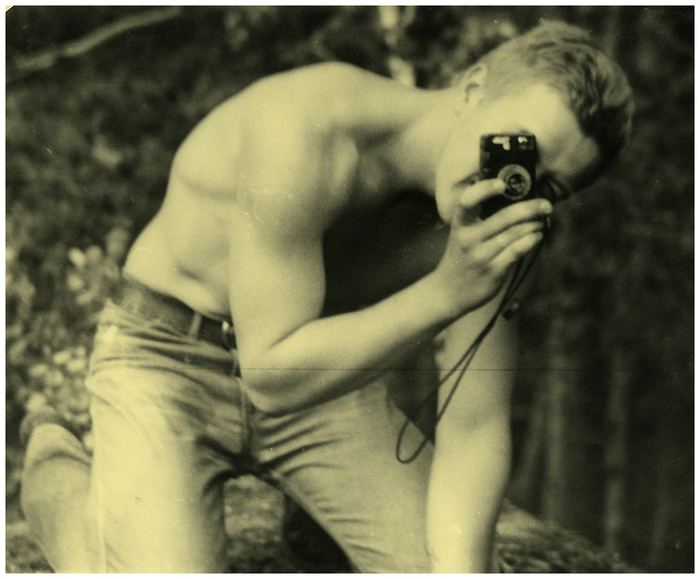

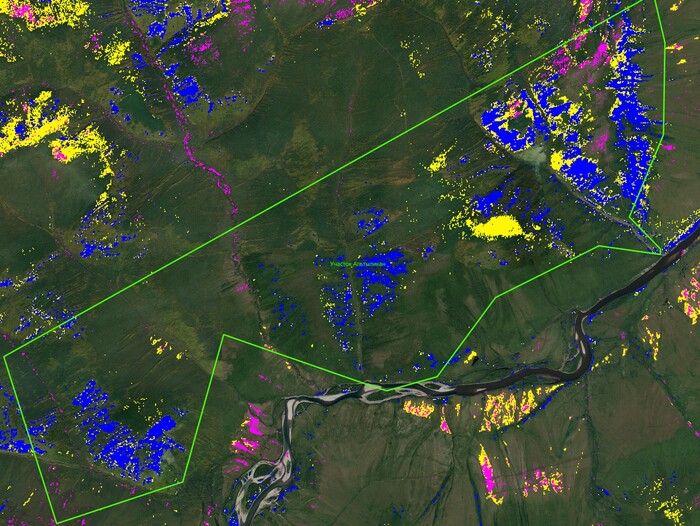

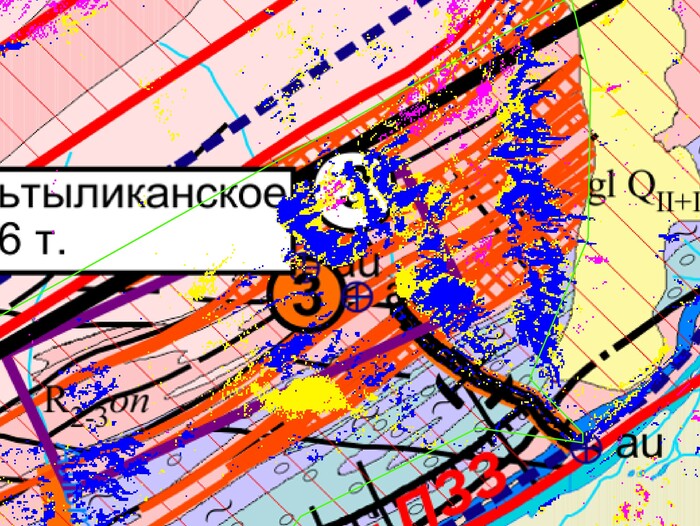

Налюбовавшись местными красотами, мы приступили к работе. Меня и Костю - одного из школьников (да-да, ребята действительно оказались школьниками, только что окончившими 8-й класс) начальник поставил на отбор проб. Работа наша заключалась в следующем: каждые 50 метров, которые промерялись шнуром, я должен был взять пробу, в специальный пробный мешочек, а если сказать попроще, то просто набрать в мешочек мелких камешков и глины из-под ног. Димка, второй школьник, делал в месте отбора пробы замер радиометром, а Юля, молодая специалистка, только что окончившая Новосибирский университет, должна была записать в пикетажный журнал номер пробы и описать горные породы в месте отбора пробы. И вот тут-то и приключилась закавыка, поскольку Юля, как оказалось, в горных породах вообще не разбиралась.

— Студент, а ты сможешь определить? – начальник повернулся ко мне.

— Это габбро-диабаз, - отрапортовал я. На лабораторных работах по петрографии – науке о горных породах, нас гоняли очень серьёзно, так что в то время в породах я разбирался очень даже неплохо.

— Тогда будешь оператором–пробоотборщиком, - начальник забрал у Юли пикетажку и вручил её мне.

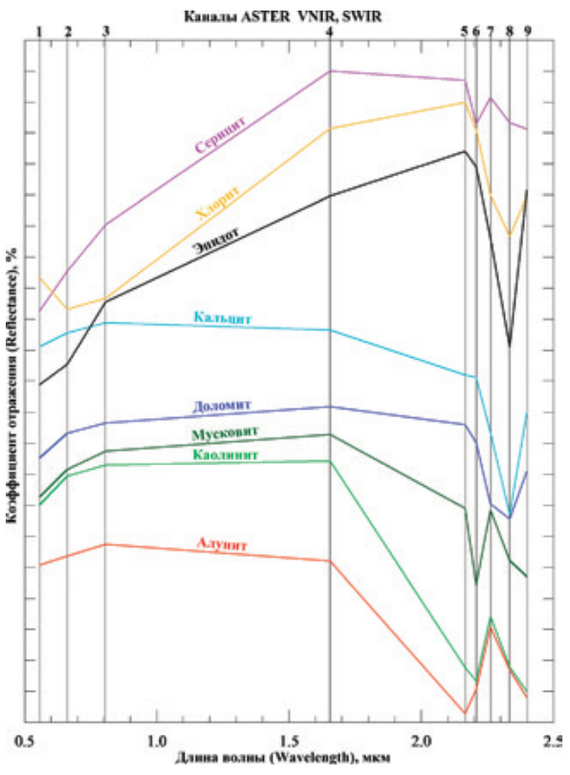

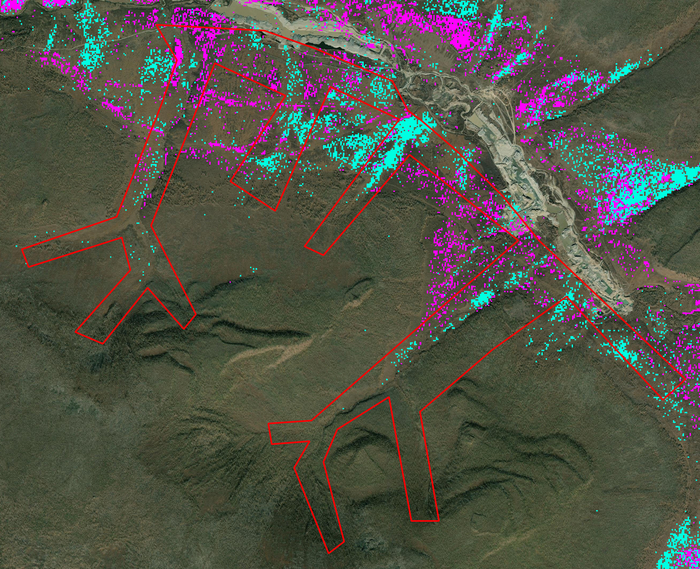

То, чем мы занимались, на умном геологическом языке называется - отбор проб по вторичным ореолам рассеяния. Любое месторождение полезных ископаемых со временем разрушается, минералы и химические элементы из него попадают в поверхностный слой земли, в почву, в растения. Измельчая собранные пробы и изучая их при помощи умных приборов, геохимики могут найти источник, откуда в землю попали полезные химические элементы. Прошу прощения у настоящих геохимиков, если сказал не очень правильно. Я старался!

Мы прошлись с работой примерно с километр, пока начальник не убедился, что мы всё делаем верно, после чего вернулись в лагерь. Закончился наш первый рабочий выход. Юля с этого дня в маршруты не ходила, а через три или четыре дня улетела на проходящем вертолёте в Кызыл. Ну а мы с Костей со следующего дня стали ходить на работу вдвоём, изредка таская с собой радиометриста Димку, который, естественно, бегал со своим радиометром быстрее нас, а вскоре и вовсе стал ходить «негром» в маршруты с начальником.

Негр – не ругательство, а шутливое прозвище. Так в геологии принято называть маршрутных рабочих. Я в то время сам негром был, т.е. маршрутным рабочим 2-го разряда. Ну а как ещё назвать человека, который таскает за геологом рюкзак с тяжёлыми образцами?

П.С. Ну вот, написана очередная глава из моей бурной молодости. Как всегда, жду от вас комментарии и отзывы - они всегда вдохновляют на новые посты! Пишите, спрашивайте, критикуйте - пообщаемся, мне очень нравится болтать с вами.

Ну а если вдруг кто захочет отблагодарить материально, то лично я не против, но настаивать не буду.