Ночь на Акчимском болоте, год 1998

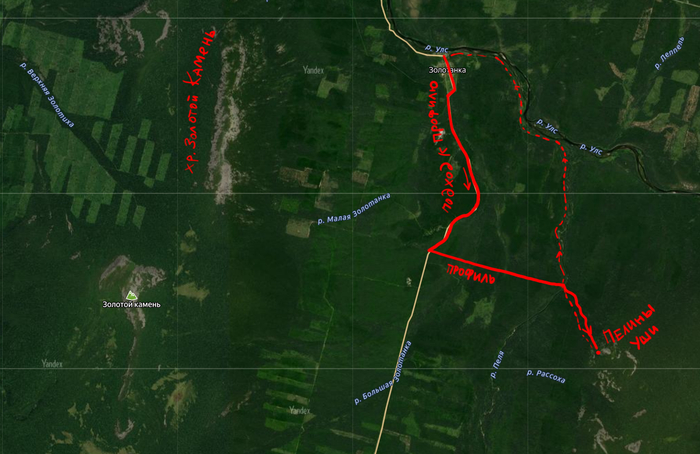

Кваркушская площадь – здоровенный кусок земной поверхности растянувшийся на 50 километров с запада на восток и на 70 с гаком – с севера на юг. Почти в самом центре площади вольготно раскинулось плато Кваркуш с его знаменитыми Жигаланскими водопадами и горой Вогульский Камень. Но Кваркушской площадью его зовём только мы – геологи. Геодезисты придумали ему более простое с их точки зрения название: лист масштаба 1:200000 P-40-XXXV. Сшит этот лист из 16 листов масштаба 1:50000, на каждом из которых в разное время были проведены геолого-съёмочные работы. Так что к 1995 году геологическая карта Кваркушской площади выглядела как лоскутное одеяло, сшитое белыми нитками из разноцветных кусочков ткани. И вот в этом как раз и заключалась работа Мойвинской геолого-съёмочной партии: собрать из этих кусочков красивый и аккуратный узор новой сводной геологической карты.

Естественно что нашлась работа и для нас – геофизиков. Тем более что в западной части площади геофизические работы практически не проводились: геологам, проводившим съёмку в южной части площади в 1949 году было, видать не до геофизики, а начальник отряда, работавшего в центральной части в начале 60-х годов, к геофизике относился строго отрицательно, рассчитывая только на шурфы, скважины и опробование. Так что работы у нас было непочатый край.

***

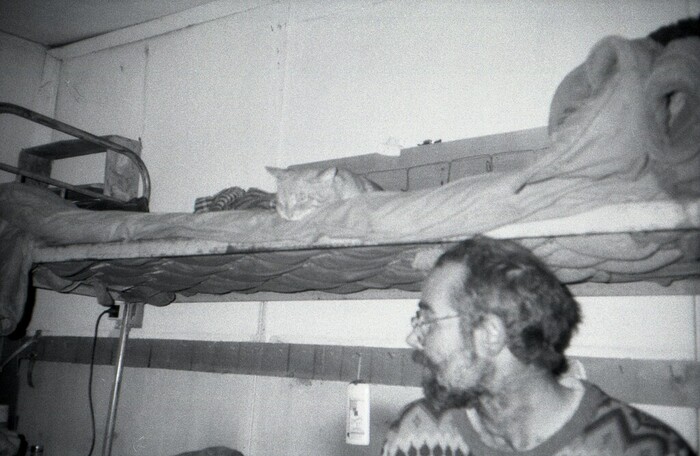

Летом 1998 года наш геофизический отряд был десантирован на место бывшей колонии, стоявшей у пересечения реки Пели этой самой дорогой. В то время там ещё стояли относительно целые бараки и даже один двухэтажный дом с панорамными окнами, в котором жили 2 дедка-сторожа со своими собаками. Дедки милостиво разрешили нам поселиться в домах «ежели пакостить не будете по домам». Да какое там пакостить, когда мы три дня потратили только на то, чтобы привести эти дома в порядок: латали крыши, ремонтировали полы, ставили нары, кровати и печи.

Поселение Пеля. Слева сзади дом сторожей с панорамными окнами, в доме справа жили рабочие, а на переднем плане - наша кухня и летняя столовая.

Народу в отряд набрали не просто много, а очень много: всё же в этом сезоне предполагалось закрыть геофизическими работами очень большой участок площади, поэтому были набрано 15 человек на электроразведку ВЭЗ, 3 магниторазведчика, да плюс к ним ещё и повариха – такую ораву попробуй-ка прокорми! На первом же общем собрании всю компанию разбили на бригады и поделили между собой весь участок. Мне досталась северная часть участка; Валере Лунтеру (недавно принятому на работу геофизику) поручили отрабатывать юг; Владу, бывшему студенту и свежеиспечённому геофизику досталась вся магниторазведка, а в центральной части, самой ближней к базе, оставалась работать начальница. Ну на то она и начальница, чтобы выбрать себе самый вкусный кусочек. И пошла работа…

***

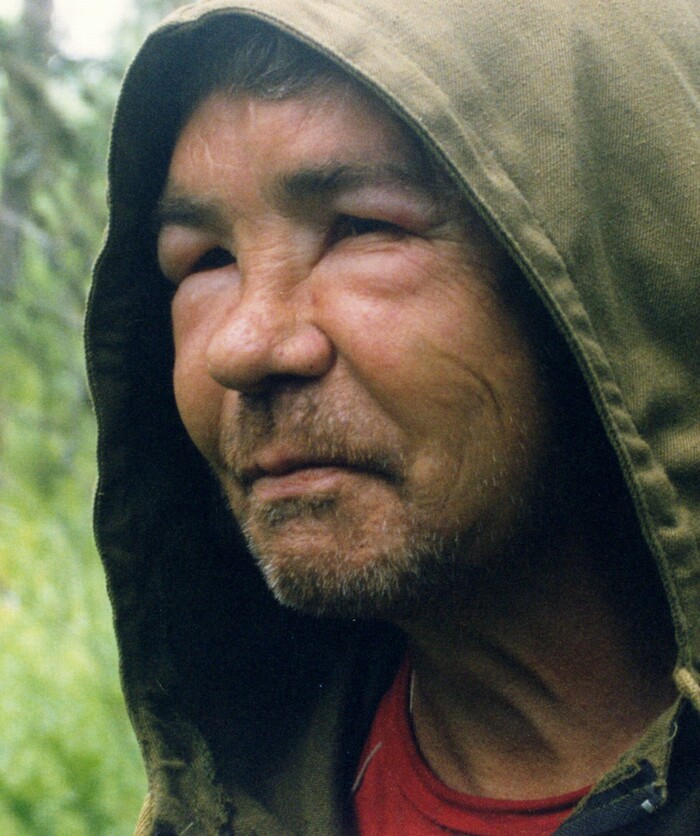

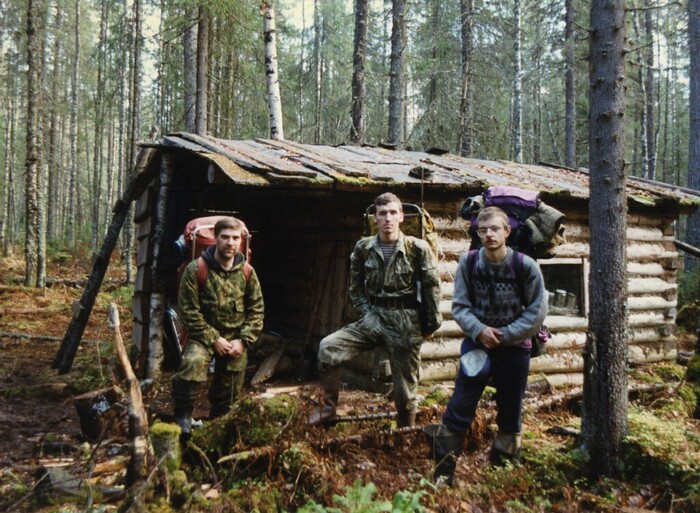

В бригаду ко мне снова пришёл Константин Константинович и привёл с собой очередного друга-бича Юру Новикова, ещё я взял в бригаду двух только что дембельнувшихся из армии бойцов Лёху и Сливу и студента Диму вычислителем.

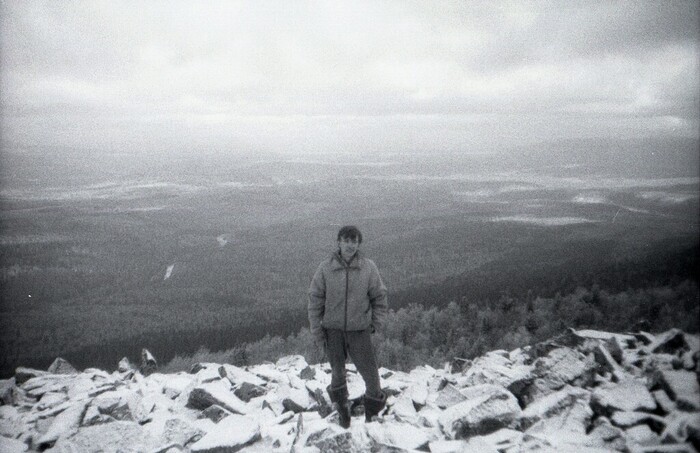

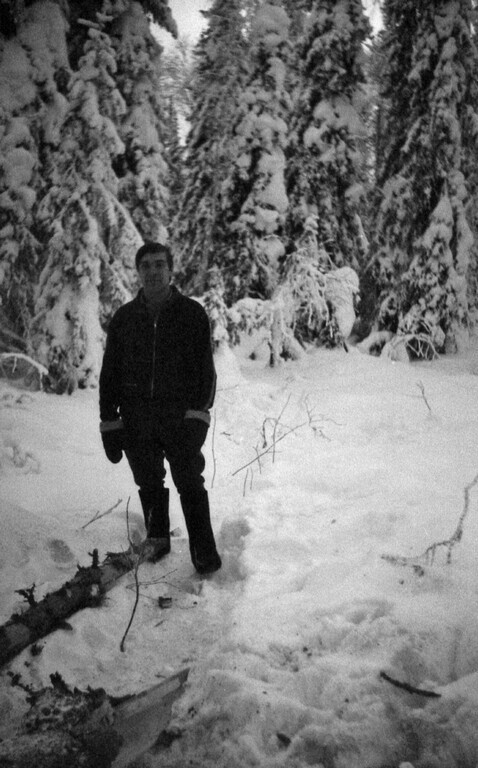

Моя бригада в полном составе: Юра Новиков, Константин Константинович, Дима-вычислитель, Лёха и Слива.

Вычислитель сидит в центре установки с журналом, записывает отсчёты, которые я снимаю с прибора, а затем, вооружившись калькулятором, рассчитывает значение удельного сопротивления для каждого разноса (всего на точке их 15) и строит по ним в журнале кривую ВЭЗ. Всё это может делать (и делает, когда припрёт) сам оператор, но с вычислителем получается гораздо быстрее. Если, конечно, вычислитель хороший…

Вычислителем Дима был нормальным, так что бригада из-за него не простаивала, да и рабочие подобрались один другого краше, так что работа у нас закипела. В тот год я впервые опробовал систему, которую назвал «20 точек в день». Вообще работа в полях чаще всего соответствует поговорке: «Бери больше – кидай дальше, пока летит - отдыхай». И всё бы хорошо, но через три-четыре дня такого интенсива народ перестаёт нормально работать: рабочие еле ползают по профилю, вычислитель начинает путаться в записях – в общем, сплошное мытьё и катанье. Так что решил я работать планово: каждый день в обязательном порядке делать 20 точек (или 1 километр профиля). Ни больше и не меньше. Но ежедневно, не взирая ни на что. Примерно так я в 1993 и 1994 годах работал в сейсморазведке, ну и решил опробовать подобную систему здесь. И неожиданно оказалось, что она прекрасно работает: буквально через пару недель мы обогнали все бригады по объёму работ, при том что работали спокойно и без вечного аврала.

Вторым новшеством стали полноценные обеды на профиле. Обычный перекус на профиле – это банка тушёнки или рыбы на двоих да банка сгущёнки на троих. Всё это очень быстро приедается до такой степени, что к концу сезона на любые консервы и смотреть-то не хочется. Да и недёшево такой перекус обходится. И вот через несколько рабочих дней Юра Новиков предложил:

– Слышь, Иваныч! А давай мы на профиле обед готовить будем?

– Это как? – удивился я. О таком мне даже слышать не приходилось, чтобы бригада на профиле обеды готовила. Очень уж это необычно и долго… Наверное.

– А что такого? – продолжил Юра. – Один уходит за пару точек до обеда, готовит поляну, а пока вы две точки без него сделаете, как раз супешник сварганит.

Поначалу я сопротивлялся, слишком авантюрно это звучало, но потом всё же решил попробовать – и не прогадал. Теперь на перекусе нас ждал сытный, горячий обед при том что времени на него мы не тратили совершенно – пока мы делали две точки, один из рабочих готовил какой-нибудь простенький обед. А это очень большой бонус в работе: просто повалятся полчасика у костра после сытного перекуса. Через некоторое время Лунтер в своей бригаде тоже начал готовить обеды на профиле и только начальница по старой доброй привычке продолжала ходить на профиль с тушёнкой.

***

Работа шла своим чередом. Каждый день мы отрабатывали новый километр профиля – и с каждым отработанным километром всё дальше и дальше приходилось нам ходить из лагеря к месту работы. И вот наконец настал тот день, когда до места работы нам пришлось добираться по 2-3 часа только в одну сторону. Причём не по асфальтовой дороге, а по буреломам и буеракам. Понятно, что такие хождения взад-вперёд никого не радуют. Поэтому было решено отрабатывать дальний кусок профиля с выброса.

Выброс – это когда бригада геофизиков или геологов устраивает временный лагерь вдали от базы чтобы не терять время на подход к работе.

Прикинув оставшийся объём ВЭЗ, я решил, что мы легко справимся с ней за два дня интенсивных работ с одной ночёвкой. На улице стоял август с прекрасной погодой, поэтому лишними вещами мы себя обременять не стали, отказавшись даже от 2-спальной брезентовой палатки – ну кому хочется тащить лишних 10 кг груза, тем более что обратно придётся нести на себе с профиля кроме неё ещё и всё железо: катушки, провода, батареи.

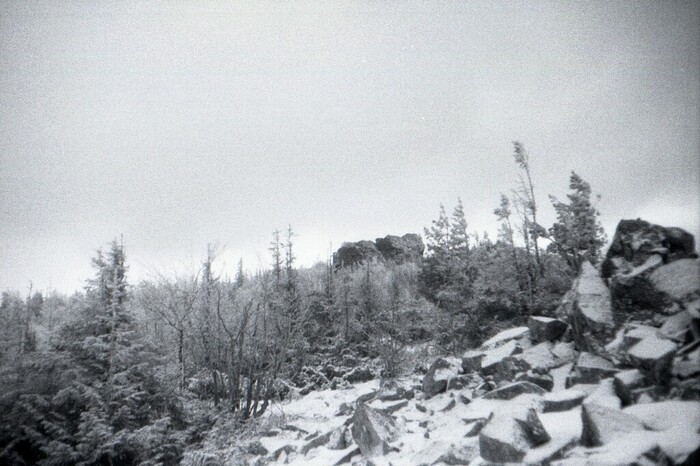

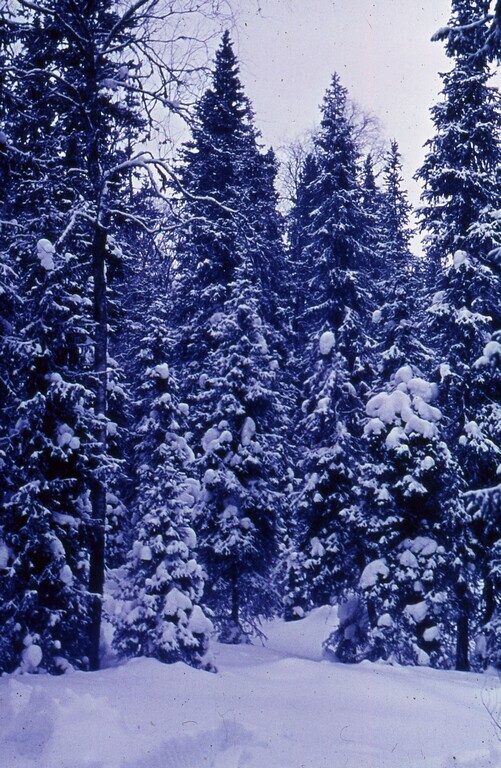

Удивительный это был профиль. От дороги, соединяющей Пелю и Золотанку он медленно поднимался в гору, проходил через широкую полосу ветровала, а затем резко взмывал вверх к вершине хребта Золотой Камень. И вот когда мы, высунув языки, выбрались на самую вершину хребта, то совершенно попали… в болото!

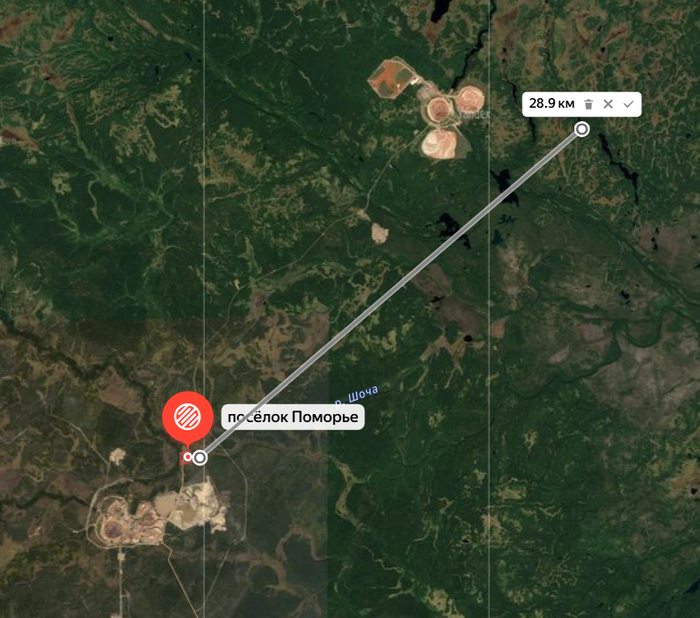

Да, на самой вершине хребта, которая в этом месте превращалась в плато, практически полностью занятое огромным и очень сложно проходимым Акчимским болотом. Из болота вытекало несколько речек, тащивших в себе чуть ли не всю таблицу Менделеева, а в самом центре его торчала гора под очень немудрёным названием – Золотой Камень. Ага, в тех местах есть аж две горы, одно урочище и целый хребет с таким названием. То ли геодезисты поленились придумать что-то более оригинальное, то ли местные в давние времена особо с названиями не заморачивались.

Вот как раз в этом самом болоте наш профиль и заканчивался. Стоянку мы решили устроить на реке Акчим, которая тоже вытекала из болота, но в ней хоть вода была проточная. Да и берега её были залесённые и сухие – то что нужно для временного лагеря. Разместились мы под старой раскидистой елью: в случае дождя её ветви хоть немного, но должны были спасти нас от непогоды. Побросав под ней принесённое барахло, мы отправились на работу. Сейчас нам было уже не до плана: чем больше сделаем – тем быстрее вернёмся в лагерь. Так что работу в этот день мы заканчивали уже в сумерках.

Вечером, поев и отдохнув, народ разбрёлся устраивать себе лежбище. Бойцы с Димой-студентом развели здоровый костёр, в котором нагрели себе камней и потом проспали на них всю ночь. Мы же с Костей и Юрой устроились под ёлкой в корнях, предварительно натаскав к костру побольше дров, чтобы хватило на ночь.

Уснули все быстро: всё же большой переход и весь день на ногах усыпляет получше любого снотворного. Но вот под утро стало заметно холодать – от болота потянуло таким холодом, будто и не лето вокруг, а самая настоящая поздняя осень. Я, поначалу вольготно расположившийся в ложбинке меж двух огромных корней, потихоньку влез на один из этих корней и каким-то невероятным образом умудрился на нём расположиться, стараясь не касаться остывшей земли. Как ни странно, но на корне спать было довольно тепло, хоть и не очень удобно, так что с утра я с большим трудом сумел разогнуться. Костя с Юрой спали чуть ли не в обнимку, едва не забравшись в костёр с ногами. Да и Лёха, Слива и Дима под утро тоже успели продрогнуть, так что завтракали мы часов в 5 утра, после чего радостно рванули на работу: всем хотелось побыстрее согреться!

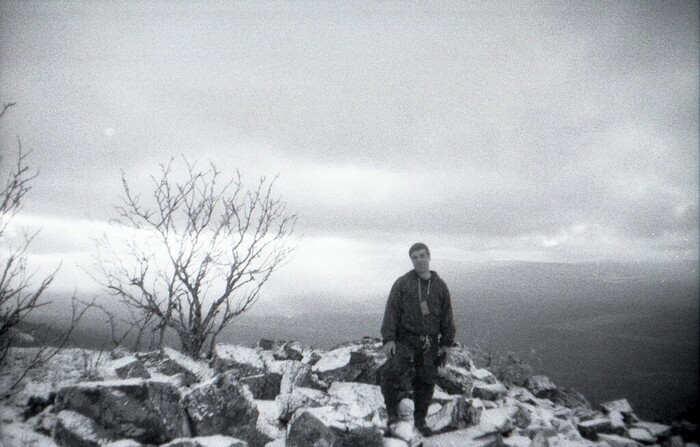

Хмурое утро по-геофизически. Сидеть в болоте не очень-то удобно, поэтому я стою за прибором, который поставил на стульчик вместе с батареей.

Если честно, то так себе получилась эта ночёвка. Как бы сказал Дерсу Узала по этому поводу: «Другой раз тут моя спи не хочу!» Ничего особо интересного мы там не нашли, никаких необычных аномалий, разве что определили глубину болота, которое оказалось хоть и не слишком большим но очень глубоким, аж 50 метров болотных отложений! С другой стороны это были первые геофизические съёмки на Акчимском болоте, куда и геологи-то добраться не могли, очень уж гиблые эти места.

В том сезоне мы ещё ходили на выбросы, но уже не так по-разгильдяйски, как в первый раз. Всё же опыт – великая вещь, особенно если не забывать им пользоваться! Даже если он нарабатывается через синяки и шишки.

Кстати, именно на этом профиле мы с Юрой Новиковым бродили в сентябре по насту и попали в очень неприятную историю: 1998 год. Про наст, дождь и немножко сложно

Рискну выложить кусочек видео. Собственно всё, что рассказано, было снято на видеокамеру. Оператор из меня оказался так себе. да и качество оцифровки не очень, но хотя бы можно глянуть. как это всё выглядело вживую ))

По-хорошему, нужно бы нормальный монтаж сделать, да никак руки не доходят.

***

Ну вот, рассказал очередную байку геофизика. Читайте, критикуйте, давайте советы спрашивайте - мы с вами всегда прекрасно общаемся!