Представь вечер, аптека, у ребёнка температура. Карта в телефоне — есть, денег — хватает. Платёж не проходит: «ограничение по целевой категории». Ты стоишь у кассы и впервые чувствуешь, что твои деньги — уже не твои. Это не баг. Это новая логика денег.

Речь о цифровом рубле — CBDC, «цифровой валюте центрального банка». Не крипта. Не стейблкоин. Это тот же рубль, но со слоями кода и политик поверх. И этот слой видит всё.

Что это такое по-человечески

Цифровой рубль — кошелёк в экосистеме ЦБ. Транзакции идут через платформу регулятора. Банки — как «фронты» доступа, но учет — у Центробанка. Принцип: меньше посредников, больше контролируемости, возможность «умных» правил — вплоть до меток, лимитов и сроков годности денег.

Звучит футуристично и даже удобно. Но удобство тут двустороннее: пользователю быстро — государству прозрачно.

Где начинает болеть

Фрилансер/самозанятый

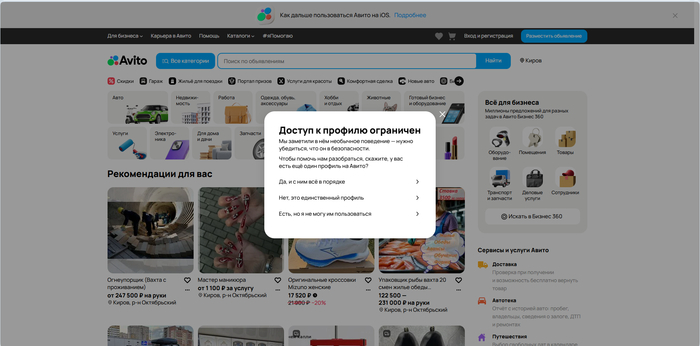

Сегодня ты получаешь оплату за дизайн, завтра — сервис помечает входящий как «нетипичный доход». Запросят подтверждающие документы. Не прислал — зависло. 115-ФЗ уже достал? Тут комплаенс станет онлайн по умолчанию: триггер — и деньги в режиме «смарт-паузы».

Родители и бюджетники

Соцвыплаты с «ярлыками»: на еду — можно, на криптобиржу — нет; на кружок — да, на «заправить другу машину» — мимо. И ты не споришь с кассиром — ты споришь с правилом в системе.

Малый бизнес

Возвраты, холды, маркировка платежей по MCC — красиво на презентациях. В жизни — чек завис, расходная позиция не проходит, срок исполнения «умного контракта» не совпал с реальностью. Кэшфлоу едет — поставщик нервничает — скидка сгорает.

Инвесторы и трейдеры

On-ramp/off-ramp в крипту подсвечены ярче витрины. Любой P2P-трафик — под лупой. Кроссбордер? Дополнительные проверки. И главное — это видно не по выгрузке банка, а сразу на уровне платформы.

Обычный пользователь

Банальная приватность исчезает. «Купил кофе — дело твоё» превращается в «купил кофе — факт системы». Профиль трат становится твоим постоянно включенным бейджем.

Справедливости ради — что хорошего

Есть плюсы, и они ощутимы.

Мгновенные переводы, в т.ч. между банками, с мизерной комиссией.

Микроплатежи и автоматические выплаты по «умным» условиям (аренда, страховка, подписки).

Потенциально меньше мошенничества: украсть сложнее, откатить проще.

Офлайн-сценарии: когда сеть «лежит», ограниченно платить всё равно можно.

Проблема в цене этих плюсов: приватность и свобода распоряжения заменяются режимом «разрешено/запрещено/на паузе».

Почему это касается каждого, даже если «я в крипту не лезу»

Потому что меняется архитектура денег. Не сервис вокруг денег, а сами деньги становятся сервисом. С правилами, которые не обсуждаются у кассы. Удобно, пока правила совпадают с твоей жизнью. Больно — когда нет.

Цена ошибки растёт. Неправильно оформленный платёж — и не просто «подвисание», а запрет на дальнейшую цепочку. Ложноположительный флажок — рабочая неделя в переписке с поддержкой. Алгоритм не обидишь, он не услышит «здесь реальная история».

Три сценария на горизонте

Мягкий. Добровольно-добровольно: цифровой рубль рядом с обычными, метки — только для госплатежей. Люди «привыкают» на кешбэках и бонусах.

Средний. Зарплаты/соцвыплаты — по умолчанию в цифрорубле, бизнесу — льготы за переход. Метки — по категориям и периодам (до конца месяца — так-то, потом — иначе).

Жёсткий. Обязательность в ряде сфер. Строгие ограничения по направлениям (например, «без покупки цифровых активов», «без трансграничных переводов»). Деньги становятся «условными токенами» с политиками.

Какой будет наш — зависит от того, насколько обществу комфортно делегировать контроль алгоритмам.

Что можно сделать уже сейчас (законно и по уму)

Держать финансовую подушку вне «умных» ограничений (депозиты/счета без меток, кеш минимально необходимый).

Навести порядок в доказательной базе доходов: договоры, инвойсы, назначение платежа, хранение чеков. Это снижает шанс «заморозки из-за непонятности».

Разнести платёжные роли: отдельные инструменты под быт, бизнес, инвестиции. Смешение паттернов — любимая причина флагов.

Отказ от серых практик «на авось»: они станут дороже, чем польза от них.

Прокачать цифрогигиену: двухфакторка везде, аккуратные назначения платежей, минимальная «лишняя» персоналка в переводах.

Это не героизм, это адаптация к правилу «по умолчанию всё видно».

Личный опыт (и почему страшно не за «криптана», а за любого)

Я видел, как обычному СММщику «задушили» счёт из-за нестандартного входящего — заказчик в описании перевода поставил эмодзи и «спасибо». В обычном банке это решается за день-два. В логике цифрового рубля такие вещи решаются не эмоциями, а политиками — и сроки, и последствия другие.

Страшно не от того, что «нас контролируют» — нас и так контролируют. Страшно от того, что правила контроля станут функцией кода денег. А код слеп к нюансам. Он честный, быстрый и неумолимый.

Хочу услышать ваш опыт

Что для вас будет «красной чертой» в цифровом рубле: метки на траты? обязательные зарплаты? кроссбордер-стопы?

Кто уже ловил ложные флаги/заморозки по 115-ФЗ — как это выглядело?

Каких плюсов вы действительно ждёте? Может, микроплатежи и автоматические выплаты решат ваши боли лучше любого банка?

И главный вопрос: готовы ли вы поменять приватность на удобство, если выбор будет не бинарный, а «по чуть-чуть, но каждый месяц»?

Давайте соберём реальный опыт под этим постом. Чем раньше проговорим «боль» и кейсы, тем меньше шансов проснуться в мире, где деньги решают за нас.